基于PDCA循环模型的送教上门工作质量提升路径

2022-08-25张燕张欣

张 燕 张 欣

(1.西安市雁塔区雁祥学校 陕西西安 710000;2.福建幼儿师范高等专科学校学前教育学院 福建福州 350000)

一、引言

自十九大报告提出“办好特殊教育”以来,特殊教育事业的发展逐步从注重规模与数量的外延发展转向注重质量的内涵发展[1],而重度残疾儿童是否能够接受公平而有质量的教育,实现自己的出彩人生,深刻影响着特殊教育事业的内部均衡发展。为了保障重度残疾儿童的受教育权利,2017年《残疾人教育条例》中明确指出:“适龄残疾儿童、少年需要专人护理,不能到学校就读的,由县级人民政府教育行政部门统筹安排,通过提供送教或者远程教育等方式实施义务教育,并纳入学籍管理。”[2]送教上门能够使重度残疾儿童得到实质的康复和发展,为其社会适应奠定坚实基础。[3]在相关政策的指导下,众多特殊教育学校开始了送教上门的实践探索,积极贯彻“让教育适应儿童,而不是让儿童适应教育”的理念,根据2020年全国教育事业发展公报,送教上门在校生20.26万人,占特殊教育在校生23%[4]。《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中进一步提出“健全送教上门制度,推动各省(自治区、直辖市)完善送教上门服务标准,提高送教服务工作质量”[5]。这也标志着我国对于送教上门工作的要求开始从“送教”转变为“高质量送教”。遵循PDCA循环模型的内在逻辑,从计划、执行、检查、处理四个过程分析送教上门工作所面临的困境有助于明确当下送教上门工作的主要矛盾,进一步明确送教上门工作的重点所在,从而为其质量提升奠定基础。

二、PDCA循环模型概述

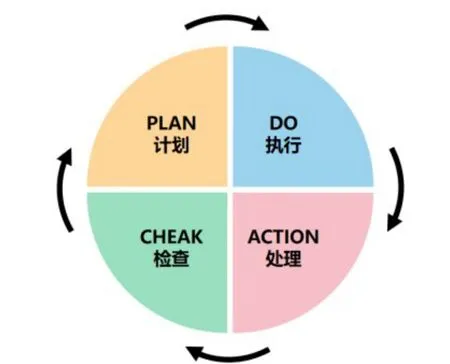

PDCA是美国“现代质量管理之父”沃特·阿德曼·休哈特(Walter A.Shewhtar)首次提出,后由美国质量管理专家戴明在1950年加以完善并运用于改善产品质量的理论模型,主要包括计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、处理(Action)四个核心环节。[6]其中,计划(Plan)是指要通过调查明确需求,并确定相应的质量目标和计划。执行(Do)则是指实施上一阶段制定的计划。检查(Check)是在计划执行过程之中或执行之后,检查其是否符合计划的预期结果。处理(Action)则是根据检查结果,对已经取得的成果进行巩固,并将成功的经验标准化,对于存在的问题则采取相应的措施,转入下一个PDCA循环去解决。值得注意的是,PDCA并不是执行一次就能完成的,而是一个从计划到处理再到计划的循环往复的过程,通过一轮又一轮的持续改进,产品的质量会得到逐步的提升。也正是因此,PDCA循环模型的特点之一被形象地总结为“大环套小环,小环保大环,推动大循环”(见图1)。

图1 PDCA循环模型示意图

三、基于PDCA循环模型的送教上门工作困境分析

送教上门作为一项系统性的工作,同样需要经历计划、执行、检查、处理四个环节,以重度残疾儿童的教育需求为导向进行顶层设计,以重度残疾儿童及其家庭的获得感为遵循落实各项工作,以送教上门工作的质量把控为保障,以持续性的改进为发展动力。基于PDCA循环模型思考教上门工作的质量提升,能够有效识别送教上门工作各个环节中的困境所在。

(一)计划层面:送教上门工作指导意见的操作性不强。凡事预则立,不预则废。送教上门工作的高质量落实需要以政府为主导的相关领导部门做好顶层设计,为其实施开展提供充分的政策依据和理论支持。近年来,重度残疾儿童的教育得到了越来越多的关注,国家也在《残疾人教育条例》、《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》中提出落实送教上门工作,但是,却并未出台总体性的送教上门工作指导意见,缺乏具体的工作要求。各地方教育行政部门为贯彻落实《残疾人教育条例》《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》对送教上门工作的要求,均根据当地的实际情况出台了具体的实施意见。但是,地方教育行政部门出台的实施意见往往具有一定的滞后性,比如,陕西省与云南省分别是在2019年及2021年才颁布的《关于做好义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门工作的意见》。除此之外,从实施意见的内容来看,其表述普遍存在雷同性较强,原则性内容居多,具体实施办法不足,执行结果难以检测的问题。[2]比如,X地在送教上门的工作实施意见中提到加强对送教上门工作的检查指导时,关于市级教育行政部门,只提到了一句“市级教育行政部门要加强对送教上门工作的指导”,并未说明具体的指导方式,也无从考察检查指导的结果,实施意见内容本身缺乏一定的强制性与可操作性,必然会导致实际送教的效果大打折扣。

(二)执行层面:送教内容的精准性有待提升。所有的政策都需要在执行过程中得到检验和修正,送教上门工作的执行是相关实施意见的具体落实,同时也切实关系着每一位重度残疾儿童的受教育质量。近年来,部分地区根据自身的实际情况,创新了海淀模式、桐乡模式、5S学习支持模式等送教模式,在送教机制和形式上进行了创新。但是,送教内容作为实现送教上门工作目标的根本保证,同时也是选择送教上门形式、手段和方法的重要依据[7],始终应该是我们关心的重点。重度残疾儿童个体差异大、障碍程度重等特征决定了送教内容必须实现精准化,坚决落实“一人一案”,切实提升重度残疾儿童的学习与生活质量。通过对送教上门工作的实践研究进行梳理发现,目前的送教内容普遍存在适配性不强的问题。比如,夏乐峰对扬州市江都区的送教上门工作进行调查,发现送教内容主要为学科教学,也就是拼音、识字、数数、认数等方面的教学,这些内容占送教内容的将近一半,而诸如康复训练、心理辅导等针对性较强的内容较少[8]。同样,向松柏等人对西南地区522名残疾学生进行调查,发现排在前三位的送教内容分别是生活自理能力训练,提供教育、医疗与福利等相关信息,教育教学辅导[9],而语言训练、认知训练、提供心理支持等专业性服务较少。综上,如何根据重度残疾儿童及其家庭的需求,为其匹配精准化的送教内容促进其成长成为现阶段应该解决的重点问题。

(三)检查层面:缺乏送教上门的质量评估体系。两期特殊教育提升计划的实施,使得越来越多的重度残疾儿童被纳入到送教范围内,能够在家接受相关的教育服务,但是,随着特殊教育内涵发展的趋势逐步明确,重度残疾儿童的受教育需求也已经从对送教机会的企盼转向对送教质量的渴望。而建立有效的质量评估体系能够在确保送教上门工作有章可循的基础上切实保障重度残疾儿童的受教育质量。但是,目前我国并未建立起送教上门工作的质量评估体系,这就导致送教上门工作的标准难以确定,执行效果难以检测。虽然部分送教主体单位基于自身的实际情况,颁布了送教上门的工作实施意见,但是意见中,关于“送教工作应该达到什么样的效果”“评价效果的标准是什么”“谁来评估送教效果”“针对送教过程中的问题应该如何解决”等重要问题并未涉及。除此之外,大部分送教主体单位仍然处于被动地落实“送教上门”的阶段,缺乏质量意识,未关注到送教质量的重要性,更谈不上主动寻求送教上门工作的质量提升,而这必然会导致送教上门工作流于形式。对此,吴善亮等人提出:“完善送教上门效果评价体系是关键,需制定送教上门操作流程和规范标准,以指导教师科学送教,提高送教质量。”[10]因此,建立送教上门工作的质量评估体系对于提升送教上门工作的质量提升至关重要,只有回答了上述关乎标准与效果的问题,才能够切实实现“以评估促送教”,从而真正从“送教”转向“高质量送教”。

(四)处理层面:未形成持续改进的闭环反馈模式。发现与整改质量建设中的问题是促成质量提升的关键,忽视了问题整改的质量建设过程就会沦为一种原地踏步式的循环,在PDCA循环模型中,发现问题既是整个质量建设过程的最后一步,同时也是循环模型的第一步,只有在发现问题、整改问题、再次发现与整改问题的循环过程中,送教上门工作中的问题才能够被一一突破,从而实现一种螺旋式的上升。梳理目前送教上门工作的相关研究可以发现,普遍能够识别送教上门工作中的主要问题,比如,送教上门的师资较为短缺、送教频率较低、送教内容单一且适配性低等。但是,关于此类问题是否在下一轮的循环中得到了足够的重视与恰当的解决却不得而知。这主要体现在各地在制定适应本地的送教上门工作实施意见时是否对上一轮的送教上门工作效果进行了充分的调研,是否针对上一轮送教上门工作中发现的问题提出了整改措施,以及每一轮的送教上门工作是否有相应的侧重点等。纵览各地的送教上门工作实施意见可知,对总结前期工作得失较为忽略、对主要问题的把握不够准确,送教上门工作的侧重点不够突出是普遍存在的问题,这也说明目前的送教上门工作并未形成一种持续改进的闭环反馈模式,很难保证送教上门工作质量的迭代升级。

四、基于PDCA循环模型的送教上门工作质量提升路径思考

(一)加强顶层设计的指导性与可操作性。方俊明教授指出:“送教上门要构建以政府为主导、教育行政部门为主体、各职能部门紧密配合、社会共同参与的特殊教育行政管理与发展模式,出台系列地方文件,指导送教上门工作。”[11]对此,首先应该在保证各地落实送教上门工作的灵活性的基础上,出台总体性的指导意见,对全国范围内的送教上门工作做出相应的规范与指导,助力地方教育行政部门更好地把握送教上门工作的总体方向。同时,增强政策文件的指导性,比如,对一些送教上门的创新模式进行凝练与推介,并建立相配套的送教上门工作资源库,更好地指导地方教育行政部门送教上门工作的开展,实现送教上门工作“有例可遵”。其次,各地方教育行政部门应该深入解读上级教育行政部门出台的送教上门相关文件,明确基本方向与要求,在对重度残疾儿童及其家庭进行充分调研的基础之上,切实分析其送教需求,出台具有可操作性的实施意见,对于送教主体、送教对象、送教内容、送教方式、送教频率、送教效果评估等核心问题做出明确的规定与要求,从而确保送教上门工作“有章可循”。

(二)协调多方资源实现科学精准送教。实现精准送教是提升送教质量的重要保障。重度残疾儿童的身心发展特征以及特殊的教育需求决定了对其的教育不是某一单个主体能够完成的任务。对此,首先,各地教育行政部门应该注意协调多方资源,形成以特殊教育教师与普通教育教师为送教主力军,联合残联、特殊教育资源中心、卫生部门、志愿服务机构、心理健康部门等多个部门的送教格局,为精准送教的实现提供坚实的团队支持。其次,应该在送教前期对送教对象进行详细的调研与专业的评估,在评估的基础上分析其教育需求,匹配结构合理的送教团队为其制定详细的、长期的个别化教育计划,从而提升送教内容的适配性,比如,对于有康复需求的学生,针对其的送教团队中应该有康复师,对于有心理支持需求的学生,针对其的送教团队中应该有心理咨询教师。除此之外,为避免送教内容的随意性,应该加快研制针对各类重度残疾儿童的教材及教师教学用书[10],构建起系统化的教育教学内容体系,为送教教师的送教工作提供科学的依据,增强送教上门工作的科学性。

(三)逐步构建送教上门工作质量评估体系。通过科学的质量评估体系对送教上门工作的全环节进行规范与监控,是提升送教上门工作质量的核心所在。对此,应该以政府为主导构建送教上门工作的质量评估体系,从满足重度残疾儿童社会化发展需求和个人潜能发展需求的目标出发,对“谁来送教”“送教给谁”“送教送什么”“送教送多少”“送教送得好不好”等重点问题作出详细的规定,明确每一个环节的成果输出方式,设置相应的评估指标与标准,并建立起相配套的激励措施,激发送教主体参与送教工作的内在动力,实现“以评估促送教”的高质量送教局面。除此之外,各送教主体单位也可根据自身的实际情况,探索适合自身发展情况的质量提升工程,比如,云南省玉溪市于2017年下发《玉溪市送教上门工作实施细则》,正式启动送教上门质量提升工程,确定了从“送教”到“送好教”的目标转变,形成了一套科学有效的送教上门服务模式,实施以评估为导向的送教工作流程与质量管理模式,在这套质量管理模式的引导之下,云南省玉溪市逐步优化了送教资源配置,提升了送教上门工作的专业性、针对性和实效性[12]。

(四)促成送教上门工作质量的迭代升级。PDCA模型是一个循环系统,这就启示我们在送教上门工作中要做好持续改进,而持续改进的关键在持续,重点在改进,落脚点在创新,只有依据这样的逻辑才能实现送教上门工作质量的迭代升级。对此,首先,各地教育行政部门应该树立持续性的反思意识,对每一学期、每一学年的送教上门进行系统的总结,剖析送教过程中存在的问题,分析其产生的原因,并以此为依据对下一学期或下一学年的送教工作做出统筹安排,实现在反思中不断进步。其次,面对每一阶段存在的问题,应该出台相应的改进措施,并将上一阶段所面临的主要问题作为下一阶段工作的主要着力点,有针对性地开展送教工作。比如,相比于扩大送教规模,如何通过匹配更加精准的送教内容提升送教的质量应该是现阶段送教上门工作应该考虑的重点,对此,要加大相关的要素投入破解这一核心问题。最后,要有创新意识,在明确了每一阶段送教工作的重点之后,应该调动相关的资源与智力支持,结合信息技术发展的重大机遇,开拓更加符合重度残疾儿童及其家庭需求的送教手段与模式,不断提升送教上门工作的生命力。