催眠对大学生心理弹性和心理健康的影响

2022-08-25常逢锦李梦雅蒋程超严永芹赵梦娇

□常逢锦 李梦雅 蒋程超 严永芹 赵梦娇

一、问题的提出

在努力打折的内卷时代,心理健康问题日益引发人们的关注。为深入了解大学生的心理健康问题,在日常的教学、生活过程中给予正确引导,以降低大学生心理健康问题产生率。国内外学者多从人口学变量、特质性和情景性因素探讨心理健康的影响因素[1],而很少考虑课程实施对提高心理健康的效果。

心理弹性是心理健康的重要保护因子,指曾经历或正遭受严重压力/逆境的个体,其身心未受到不利处境的影响,甚至发展良好的现象[2]。传统观点认为,危险因子是消极发展结果的预测指标,而心理弹性的研究挑战缺陷聚焦模型。面对压力或困境时,有些人能够愈挫愈勇的机制是心理弹性研究的重要命题。以体验采样法进行的研究[3]发现,心理弹性高的大学生在日常生活中更多、更强的体验积极情绪,积极情绪能够心境化,且细腻度更高;而在消极情绪和混合情绪上,心理弹性影响不显著。而国内心理弹性的研究多探讨从事高危职业的群体,而较少以正常人群为研究对象,导致研究结果的应用范围受限,不适于普遍人群[3]。

快节奏生活带来的生存压力推动人们寻求更快捷的心理健康维护方法。催眠能在较短的时间内让个体获得较深的放松和觉察,对自我做更深的探索,更新认知视角,能够较为快速地解决心理困惑。如研究发现,浅催眠也能够达到让个案心理放松、缓解焦虑的目的[4];在团体催眠中,大学生能够有较深的体验并获得更深的感悟,即使大学生只进入到浅度催眠,其自我接纳程度都有明显提高[5]。

一般认为,催眠是被催眠者在催眠师的引导下对催眠暗示做出回应的过程,在这个过程中,个体的主观体验发生了改变,并伴有感知觉等的变化。对国内已有催眠实证研究进行梳理后发现,该领域研究多集中探讨催眠治疗的效果,且研究对象多为高危群体,聚焦正常人群和学习情境的催眠研究较少,影响催眠的科学推广。

总之,心理健康和心理弹性之间存在着紧密的正向联系,探讨催眠课程在日常压力情境下提升大学生心理健康和心理弹性的效果,为高校开设催眠课程提供科学依据。

二、研究方法

(一)研究对象。对某师范学院的大三学生进行整群取样。同一主试实施测试,被试自愿参加。对心理班(38人;催眠授课)和不熟悉催眠的普通大学生(58人;不做干预)进行前测和后测,删除只参与一次测试和规律性作答的问卷,回收有效问卷84份,有效率87.5%。平均年龄20.44±0.72岁。

(二)研究材料。

1.症状自评量表(SCL-90)。90个自评条目,10个因子。采用0~4级评分,0、1、2、3、4级分别代表无、轻度、中度、相当重和严重症状。本样本中,该量表的内部一致性信度为0.957。

2.心理弹性量表(CD-RISC)。张建新、余肖楠(2007)修订,25个条目。3个维度:坚韧性、力量和乐观性。以0~4进行评分。本样本中,该量表的内部一致性信度为0.756,信度较好。

(三)研究程序。在开学第一周和课程结束周对催眠班和对照班进行前测和后测。教师接受过中德催眠班的培训并取得德方和中方催眠治疗证书。课程在舒适安静没有打扰的隔音会议室内柔和的灯光下进行。采用中央空调,温度适宜,座位圆形排列。干预时学生在座椅上采取舒适的姿势。

催眠班的授课情况如下:每周一次,90分钟/次,共16次。由了解催眠、体验催眠和练习催眠三个环节构成。了解催眠包括消除催眠误解、介绍日常生活中的催眠现象以及催眠的定义和特征。体验催眠包括团体催眠感受性测试、催眠放松、自我催眠(“成功树”和自律训练法)、隐喻故事催眠。练习催眠包括双手合十和移空技术。

自律训练法由舒尔茨博士开发,共六个阶段:胳膊重重的、胳膊热热的、心跳静静的、呼吸轻松的、太阳神经丛热热的和额头凉凉的。对自我易受暗示的身体部位进行催眠,使身体进入放松状态,通过身体放松引起心理上的连锁反应。但对于没有经历过催眠状态或者不经常进行内在自我对话体验的个体而言,自我催眠的初期较难完全发展起来,需要有一名资深的催眠师在一旁指导。所以,先体验几次催眠干预后,再进行自我催眠练习[4]。

采用SPSS 22.0进行数据处理。

三、实验结果

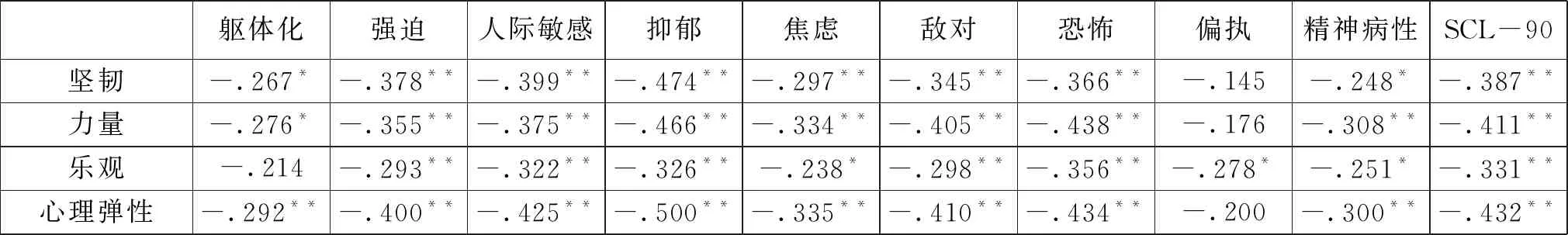

(一)心理弹性和心理健康的相关分析。

对所有被试前测数据的相关分析发现,心理弹性和SCL-90呈显著负相关,即大学生的心理弹性越高,其心理健康状况越好(如表1所示)。

表1 心理弹性、心理健康和睡眠质量前测数据的相关分析(n=84)

对催眠班后测数据的相关分析发现,父母身体健康状况能够有效预测大学生的家庭经济状况,r=0.701,p<0.01。催眠干预后,心理弹性和乐观因子与父母身体健康与家庭经济状况之间呈显著正相关,而坚韧和力量因子与父母身体健康呈显著正相关。表明催眠课程增强大学生心理弹性和家庭资源的联系。

(二)催眠对心理弹性和心理健康的影响。因子分大于2为心理健康状况阳性,在前测数据中大学生SCL-90阳性率22.6%,其中阳性率排名前四的因子为强迫症状(11.9%)、抑郁(10.7%)、人际关系敏感(9.5%)和敌对(8.3%)。

表2 催眠组和观察组心理健康阳性检出率比较

卡方检验发现,前测数据心理问题阳性检出率催眠组显著低于对照组(χ2=5.18,p﹤0.05),而后测阳性率两组没有显著差异(χ2=2.96,p﹥0.05)。Wilcoxon符号等级检定发现,催眠组心理问题后测阳性率显著多于前测(wil=2.33,p﹤0.05);对照组反之,后测阳性率显著低于前测(wil=-2.00,p﹤0.05)。说明催眠课程使大学生放下面具呈现真实的自我。

独立样本t检验发现,经过干预,催眠组的心理弹性(61.66±12.82)、坚韧(30.91±7.07)和乐观(9.88±2.43)分显著高于对照组的心理弹性(55.48±12.80)、坚韧(27.67±6.79)和乐观(8.60±2.45),t值分别为2.147、2.328和2.087,效应量η2分别为0.682、0.7和0.676,而其余变量无显著差异,见表3。表明催眠课程提高了大学生的心理弹性。

表3 催眠组和对照组心理弹性和SCL-90的差异检验

四、讨论

(一)催眠对心理健康的影响。本研究中大学生心理问题检出率22.6%。这与前人研究结果一致,如研究表明,大学生心理健康问题较普遍的检出范围是3.79%~26.14%[6],本结果在该区间。

本研究发现,催眠干预前,催眠组的心理问题显著低于对照组;催眠干预后,两组的心理问题没有显著差异;经过一学期的催眠授课,催眠组的心理问题多于干预之前;对照组没有任何干预,学期末的SCL-90分数显著低于开学初。可能是催眠课程使大学生更加关注内心世界,更敏感地觉察环境对心理的影响,放下面具呈现真实的自我。这也获得前人研究的支持,如Angelini等人的研究[5]表明,大学生在团体催眠中能够获得较深的体悟,即使只有浅度催眠,大学生的自我接纳程度都有明显提高。催眠课程提升大学生的觉察能力,越来越多的学期末压力被清晰地觉知到[7]。

催眠课程以自然团体的形式在教室中进行,被试为功能良好的正常学生,人数较多之外,对催眠课程的参与非自主选择。而前人团体催眠研究通常经访谈或测试,挑选面临同样问题的被试,自愿参与的小团体干预。而本研究中催眠师与被试是师生关系,存在双重身份的影响。同时,班级同学之间相互熟悉,被试可能会担心进入催眠状态后,不受控制,从而导致体验催眠的深度受限。另外,被试作为心理系学生,对催眠的好奇心较重,既想体验催眠,又想清醒地观察老师的催眠。上述因素可能导致催眠课程对大学生心理健康水平的提升不如小团体催眠的效果。

(二)催眠提升心理弹性的原因分析。本研究表明,心理弹性和SCL-90之间显著负相关,即大学生的心理弹性越高,心理健康状况越好。多位学者在各自的研究中发现,个体具有较高的心理弹性时,其积极情绪水平会更高,而个体的积极情绪有助于其沉着应对与处理压力或逆境[3,8~9]。

催眠课程使大学生的心理弹性显著提升;催眠干预后,心理弹性和乐观因子与父母身体健康与家庭经济状况之间呈显著正相关,而坚韧和力量因子与父母身体健康呈显著正相关。表明催眠课程增强大学生心理弹性和家庭资源的联系。催眠课程可能激发大学生对家庭资源的觉察,使其从家庭支持的觉察中提升心理弹性水平。Olsson等人[10]将心理弹性的影响因素归为个人能力或特质、家庭支持系统和社会支持系统这三个方面,说明家庭中的力量、资源的支持对大学生心理弹性的提高有重要作用。