我国非“双一流”建设大学与学科排名表现与特征分析

——基于THE数据

2022-08-24严丁

严 丁

(南京工业大学 图书馆,江苏 南京 210009)

1 “双一流”建设发展与现状

2020年是“十三五”收官之年,也是“十四五”的开局之年,更是第二轮“双一流”建设高校遴选和第五轮学科评估启动的重要年。随着参评基数的加大、评估体系的完善、重视程度的提高,对我国“双一流”建设高校的创新和发展起到决定作用,“双一流”是进退动态调整制度,这给非“985”“211”大学带来机遇和挑战。虽然在第一轮入围“双一流”的高校大多是曾经的“985”“211”,但非“双”大学还是有某一学科能够达到或接近“一流学科”的水平,是我国“双一流”建设的新生力量[1],通过对非“双一流”大学与学科的研究,为我国“双一流”建设提供坚实保障。

“双一流”的创建是个长期的过程,文献研究发现,从非“双一流”高校学科角度研究的学者包括刘盛博等[1]、龚玉霞等[2];从THE名次和评价体系角度分析的学者有张庆君等[3]、郭丛斌[4]、高飞[5]、王博闻等[6]、Safón[7];从排名分析对“双一流”建设启示研究的学者有王建华等[8]、曾强等[9]。本文采用世界公认的四大知名世界大学排行榜之一的泰晤士世界大学排名(以下简称“THE”),通过对THE世界大学与学科排名的密切跟踪,掌握接近“一流大学和学科”高校的表现与特征及翔实的数据分析大学与学科5年变化情况,为第二轮“双一流”大学的遴选提供数据支撑,为我国非“双一流”大学(以下简称“非双”)优势学科入围“双一流”提出建议与对策。

2 数据来源与评价指标

2.1 数据来源

THE创建于2004年,由英国《泰晤士高等教育》自2010年发布,大学和学科排名每年更新,以教学、研究、引用、国际化程度、行业收入5个范畴的13个指标为全球1 500多所大学排列名次[10]。

2020年9月,《泰晤士高等教育》发布了2021年度THE世界大学排名,来自93个国家和地区的1 527所高校入围;同年10月,2021年THE同时发布了工程与技术、物理学、生命科学、计算机科学、教育学、临床医学与健康、商学与经济学、法学、社会科学、艺术与人文、心理学11个学科领域排名。THE是被世界普遍认可的第三方权威之一,能在一定程度上反映一所大学国际影响力水平,被广泛应用于各类评估,因此该排名指标或对国内“双一流”大学建设与高校遴选具有一定影响。

2.2 评价指标

THE世界大学排名以5个范畴的13个指标衡量大学在教学(30%)与研究(30%)、论文引用(30%)、国际化程度(7.5%)、知识转移(2.5%)等方面的表现力;学科排名采用与世界大学排名相同的数据源与研究方法,本次学科排名广泛研究了11个学科领域的表现,指标权重也做了相应微调,以适应不同学科特征。

3 我国“非双”大学THE榜单表现与特征

3.1 THE世界大学综合榜单情况

最新2021年THE世界大学排名中,中国大陆入围全球前100强的高校数突破先前的3所,上升至6所。排名靠前的清华大学(20)、北京大学(23)、复旦大学(70)、浙江大学(94)和上海交通大学(100)的排名较2020年均有所提升,大陆6所高校进入全球前100,比2020年增加一倍。我国在最新THE排名中的“非双”大学有23所,占入围THE大学排名国内高校数的25.27%,超过70%的高校均是我国“双一流”建设大学,由此可以看出,THE排名在我国的广泛认可度和对“双一流”建设的影响力。

3.1.1 地区分布特征:东南沿海地区整体实力强劲

从省市分布看,23所“非双”高校分布在10个省市,高校数一半以上集中在华东沿海地区,占“非双”高校总数的52.17%;华南地区的5所高校占“非双”高校总数的21.74%,这两个地区占比约74%。江浙沪、广东、福建为经济大省(市),GDP均排在前列,经济实力较强的省市进入排行榜的高校数量较多(见表1)。

表1 THE大学排名“非双”高校地区分布(“非双”高校数前10)

3.1.2 “非双”大学排名5年变化:透过大学排名直面大学的竞争与差距

从“非双”高校THE大学排名5年变化看,省市入围高校数显示,2016—2017年仅6所,分布在江苏(3所)、北京(1所)、广东(1所)、湖南(1所);最新2021 THE大学排名入围高校为23所,分布在江苏(6所)、广东(5所)、浙江(4所)、湖南(2所),北京、上海、湖北、福建、河北、云南各1所。

5年大学排名变化显示,南京工业大学从2016—2017年的全球800多上升至2021年的601~800位,国内排名由45位提升到34位;本次位列2021 THE大学排名前500强“非双”高校为广东的南方科技大学(全球251~300)和深圳大学(全球401~500),国内排名均在前20,具有强劲实力;浙江师范大学首次入围THE全球排名就达到501~600,国内排第23位。

3.2 THE世界学科榜单情况

最新2021 THE学科排名显示,中国大陆共有91所高校468个学科入榜,其中“非双”学科有82个,占入围THE学科排名国内总数的17.52%,入围全球前200的2个学科为:南方科技大学的工程与技术、生命科学,实力不容小觑;有8个学科进入全球前300;共有23个学科进入了全球前500。其中,深圳大学的心理学、南方科技大学的生命科学、西交利物浦大学的社会科学进入国内前10强,是下一轮“双一流”的强有力竞争者。

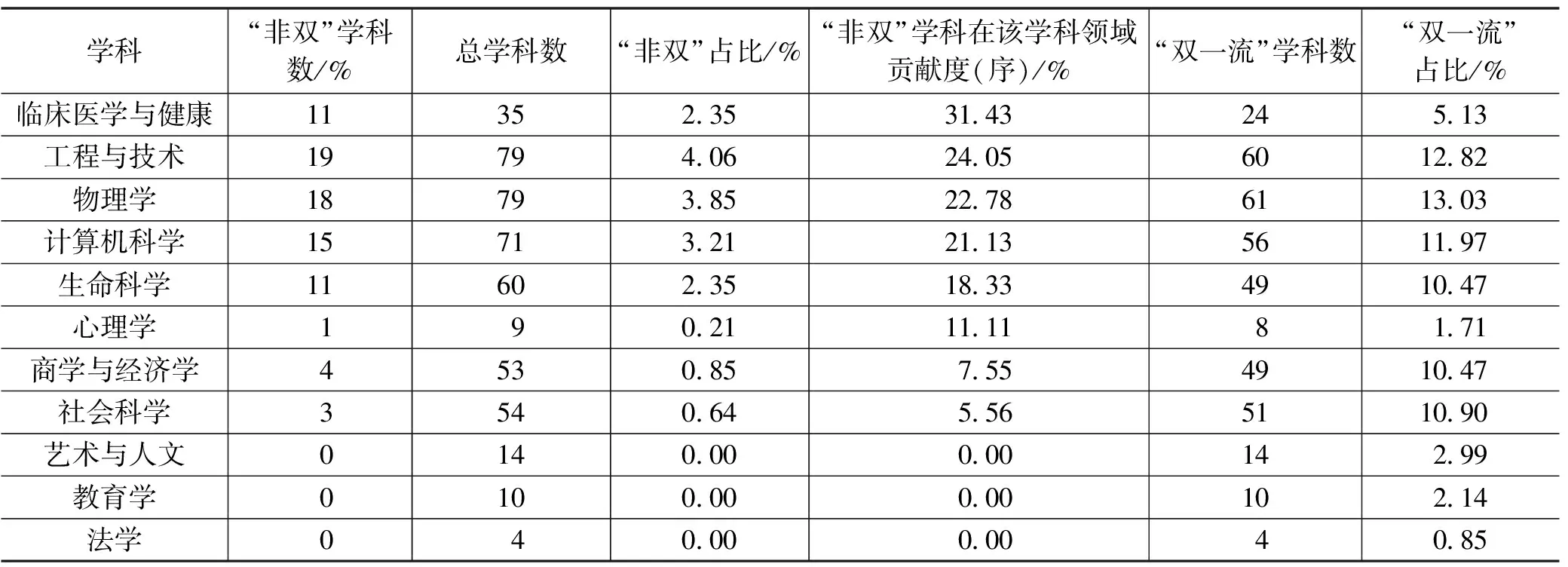

3.2.1 学科领域分布特征:学科表现差异明显

从“非双”高校THE学科领域看,“非双”学科主要集中在临床医学与健康、工程与技术、物理学、计算机科学、生命科学5个学科,占入围THE学科总数的15.81%。由“非双”学科在该学科领域贡献度看,临床医学与健康为该学科领域贡献度最高,达到了31.43%;其次是工程与技术、物理学、计算机科学3个学科,分别为24.05%,22.78%,21.13%(见表2)。

3.2.2 学科地区分布特征:教育大省带动“非双”建设

从“非双”高校THE学科地区分布特征看,大致与“非双”高校省市分布类似,多分布在我国经济较发达的沿海地区。“非双”学科数显示,江苏地区“非双”学科数有24个,是我国教育大省;其次是广东,有20个;浙江有14个;湖南和云南分别为6个和5个;上述5个省“非双”总占比为14.74%。福建、河北、北京、上海、湖北5省市总占比合计不超过3%;剩余10个省份在THE学科排名中均无“非双”学科,其“双一流”学科数也仅占总学科数的22.65%(见表3)。

表2 THE学科领域“非双”学科数分布

表3 THE学科排名“非双”学科地区分布(“非双”学科数前10)

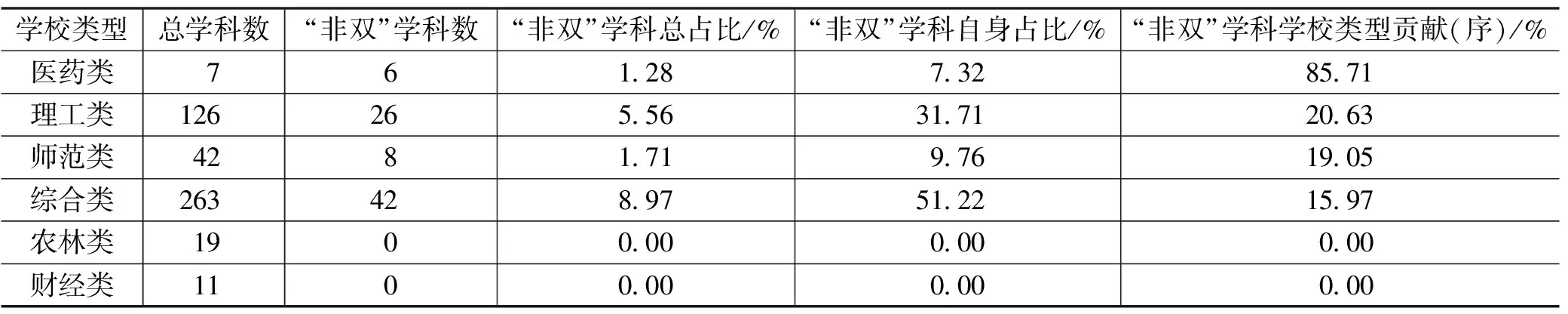

3.2.3 学科的学校类型分布特征:主要以综合知识领域、理学、工学为主

从学科的学校类型分布特征看,入围THE学科排名的“非双”学校大多属于综合类和理工类,与总学科数的分布一致。综合类“非双”学科数为42个,总占比达8.97%;理工类“非双”学科26个,总占比为5.56%(见表4)。由此表明,我国进入THE学科排名的高校主要囊括多学科、跨学科知识领域的大学,以及以理学、工学、理工专业为主导的大学,“双一流”建设既要推动多知识领域大学发展,也要推动专业性强的特色型大学进步。

表4 THE学科排名“非双”学科学校类型分布

3.2.4 “非双”学科排名5年变化:“非双”学科也有强劲表现

从82个“非双”高校THE学科排名5年变化看,2016年,2017年,2018年为空值。省市入围学科数显示,2018年进入THE学科排名仅南京工业大学的工程与技术;2019年共有42个学科进入排名;2020年入围54个学科;2021年相较于上一年同期新晋28个学科。由5年学科排名变化看,进步速度较快的学科有:南方科技大学的工程与技术,全球排名由2019年的201~250位上升至2021年的101~125位,国内排名由第17位提升到第11位;深圳大学的工程与技术,全球排名由2019年的401~500位上升至2021年的201~250位,国内排名由第31位提升到第23位;深圳大学的物理学,全球排名由2019年的401~500位上升至2021年的251~300位,国内排名提升2个位次。南方科技大学的物理学等13个学科5年排名也有小幅提升,剩余60多个学科的位次较稳定。

4 对我国非“双一流”大学与学科建设启示

通过THE数据分析我国非“双一流”大学与学科进展,可以发现“双一流”建设大大推动了“非双”大学发展,但也发现“非双”大学各省发展实力不均,“非双”大学集中分布在经济较发达的东南沿海地区;“非双”学科发展差异较大,优势与弱势明显。需要借鉴第三方的评估数据,以评促建,促进我国一流大学一流学科建设。

4.1 提升学科特色,重视学科内涵建设

从THE学科排名跟踪与表现,可以发现我国“非双”学校及学科取得了较大的进步和发展;但是从学科排名跟踪可以发现,表现较好的学科同时也是“双一流”学科提升较快的学科。要在“双一流”及非“双一流”学科中崭露头角,需要注重提升学科特色,加强学科亮点建设,重视学科内涵。

4.2 多元渠道争取建设经费

THE“非双”高校地区分布表明,当地经济实力与教育水平基本呈正相关关系,经济对教育规模、教育结构、人才培养等方面有着制约作用,教育对经济有着促进作用。各省要提升经济水平,教育部门也要统筹规划教育经费投入,合理分配资源,让具有潜力的“非双”大学获得资助,发现优劣势,减少学术竞争差距,助推“双一流”建设。学校也需要积极争取多元渠道获得经费,以南京工业大学为例,目标建设成为创新创业型大学,在产学研合作、财政支持、大学科技园等方面多元筹措资金。

4.3 找准定位,重点发展,统筹规划

由学科领域分布特征看,我国“双一流”学科在医学、理工科方面有着强劲实力,“非双”学科同样在这些学科领域发展水平较强,具有优势。“非双”大学要找准定位、统筹规划,重点发展潜力学科和特色专业,深入推进“双一流”建设和学科评估工作。

4.4 利用博弈与辩证思维关注国内外各大排行榜,动态跟踪,理性分析

排行榜作为第三方评价工具,需要辩证看待,可以动态跟踪,对标分析,寻找优势与不足,多维角度关注和推动“非双”学科建设,客观全面考察大学整体实力与发展规模,将它作为大学评价和学科建设的观测点。同时,在“破五唯”背景下,也要认清论文和引文本质,合理运用,创造良好的学术环境。总体而言,“非双”大学既要重视大学内涵式发展,教育部门也要改革与完善高等学校评价体系,推进和引导不同类型的大学定制符合自身实际发展的战略规划和学科定位,开启“十四五规划”新征程和2035年远景目标。