基于云技术的数字乡村建设探究*

2022-08-24邹煜

邹煜

中国移动通信集团重庆有限公司 重庆 401120

云计算、大数据、区块链、5G 等云技术广泛应用,有力地促进了乡村数字化转型发展——数字乡村建设刻不容缓。《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村建设指南1.0》《“十四五”国家信息化规划》等政策、规划相继出台,2020—2022 年连续三年中央网信办等五部门联合印发《数字乡村发展工作要点》,2020 年中央网信办等七部门联合公布首批国家数字乡村试点地区名单,数字乡村战略进入全面推进阶段。揭示云技术与数字乡村建设联系的规律性,探索IaaS、SaaS、PaaS 等服务模式在数字乡村建设中的共享与复用,以更低的设施建设、软件开发、运营维护等成本投入,夯实网络、服务器、存储器、应用和服务等乡村数字资源基础;构建以县域为基本单位的局域网,将相关硬件、软件、网络等数字资源有机整合,实现乡村计算、储存、处理和共享数字化;使数字化成为解决“三农”问题的助推器,助力乡村全面振兴。

1 云技术及特征

1.1 云技术

云技术(Cloudtechnology)是指在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来,实现数据的计算、储存、处理和共享的一种托管技术,是网络、信息、整合、管理平台、应用等技术的总称。云技术可以组成资源池,根据需要应用。云技术的“云”是网络、互联网,形容祥云一样铺天盖地。云技术是实现云计算的技术,云计算是2011年美国国家标准和技术研究院提出的概念,该院将其解读为通过网络访问实现基础资源的快速、高效、自动化配置与管理的一种资源管理模式。自此,云计算、云技术的概念就被广泛使用。

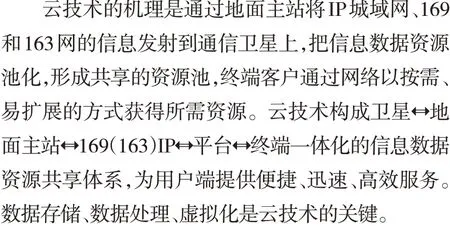

云技术实质上是卫星—地面主站—互联网—用户终端组成的信息网络技术,云技术的有机结构如图1。

图1 云技术工作机理图

1.2 云技术的特征

虚拟化(Virtualization)、分布式是云技术的基本特征。虚拟化技术是运用计算机的虚拟功能——服务器、网络、内存以及存储等对信息数据予以抽象、转换后呈现的虚拟时空、虚拟物理形态,供用户利用;事实上的物理时空、物理形态虚拟化为信息形态,可利用的是信息而不是物理存在本身,因而也不受现存时空、物理形态等条件的限制。物理时空、对象、数据虚拟化、信息化是云技术的核心。存储、计算、网络等对象虚拟化,系统级、应用级等计算虚拟化和桌面虚拟化,这一切都是建立在“云”上的服务与应用。分布式实质上是网络存储技术。将数据分散地存储于多台独立的机器设备上,利用多台存储服务器分担存储负荷是分布式技术的核心。分布式技术主要解决传统集中式存储系统中单存储服务器的瓶颈,提高网络系统可靠性、可用性、拓展性。

2 数字乡村的内涵及特征

2.1 数字乡村内涵

数字乡村是网络化、信息化和数字化等云技术在“三农”事业中的应用,是以数字化、智能化、优质化的生产、生活要素为对象,以互联网平台为载体,以物联网、云技术、大数据等新兴技术为手段的现代化乡村建设的新形态。

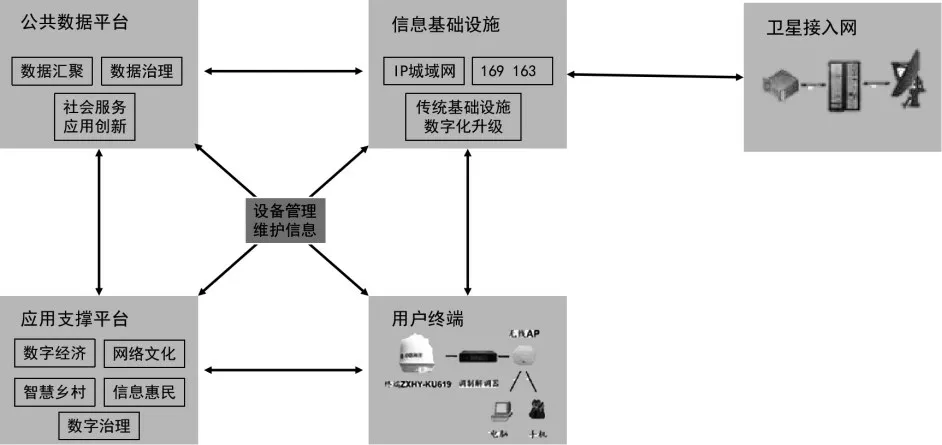

数字乡村由“信息基础设施”“公共支撑平台”“数字经济”“绿色生态”“网络文化”“治理数字化”“信息惠民”等要素组成(如图2)。

图2 基于云技术的数字乡村运行图

信息基础设施是数字乡村建设的数字底座,是数字乡村建设的根本,是着力弥合城乡数字鸿沟的硬件条件;公共支撑平台是实现各类数字乡村应用的系统基础;“数字经济”“绿色生态”“网络文化”“治理数字化”“信息惠民”等是数字应用的具体领域、场景,是农业农村农民生产生活各个领域与信息化深度融合的适用情景。这些因子是网络、数据、技术、知识等新要素在数字乡村建设中的着力点,是数字乡村体系的有机构成。

2.2 数字乡村的特征

数字乡村相对于传统的农耕乡村具有本质的区别,是传统农耕乡村的根本变革。具有网络化、虚拟化、智慧化、高效化的特征,

网络化是数字乡村的载体特征。数字乡村的基础就是实现高速、泛在、安全的信息网络全覆盖,163、169、城域网等互联网支撑着农业生产和农民生活,网络成为农村居民不可或缺的必备资源,实现了传统农耕乡村靠人、有线电话、有线广播、有线电视的信息传播手段向网络传播手段转化——乡村居民生产生活一刻也离不开网络。

虚拟化是数字乡村的物理特征。虚拟化是利用云技术将乡村时空数字化、物理空间虚拟化、时间流逝再现虚拟化。运用数字工具将辽阔的物理空间压缩变更为虚拟空间,将乡村的历史浓缩成为数字,并保留在“云”上,保证随时提取。虚拟化解决了物理空间的三维性和物理时间的一维性,将时空数字化负载软件虚拟数据上。

智慧化是数字乡村的功能特征。云技术渗透到“三农”的各个环节,不仅减少了体力付出,而且也降低了脑力劳动的强度。运用数字技术实施农田、牧场、渔场、加工、电商、环保、治理的智慧化,将劳动者、管理者履行的职能交给互联网,以实现其品牌、标准、生产、销售、监控的智能化体系,以保证数字乡村正常运行。

高效化是数字乡村的运行特征。电子政务网上办公缩短了办事物理空间距离,节约了跑路时间,提高了办事效率。电子商务实现了供销零距离接触、成交快,物联网送货快。数字治理借助互联网创新村民自治形式,党、村、财三务网上公开,一目了然;各级政府政策制度上网,减少了宣传环节,提高了效率。

3 云技术在数字乡村建设中的应用

传统农耕乡村信息传递、处理、发布主要靠人工,乡村内外部数据渠道不仅未打通,而且相互阻隔,乡村信息闭塞,与外界隔绝成为正常现象。云技术可将乡村纳入全国信息体系,打造全新的立体化乡村信息系统。云技术助力数字乡村建设,实现乡村振兴数字共享与复用,加速数据资源的价值变现,帮助乡村探索借助信息化促进现代化转型与突破的路径,提升乡村运用现代信息技术的能力。将云技术运用到数字乡村建设中,主要在基础设施、平台建设、集成要素上落地,基础设施是数字底座,平台建设是核心,集成要素是具体支撑系统。

3.1 夯实数字底座

数字底座是数字乡村建设的基础设施,也是云技术的物理载体。网络基础设施、信息服务基础设施和水利、气象、电力、交通、农业生产、物流等传统基础设施数字化升级。由于乡村居住分散、国土空间辽阔,光纤和4G基站、5G基站等基础设施延伸到乡村,特别是自然村,投资大、回收慢,城乡“数字鸿沟”很难填平。云技术在数字乡村基础设施建设上是短板、弱项,特别是民族地区、边疆地区的乡村,更是短板。夯实数字底座,落实《数字乡村发展战略纲要》关于“加快农村宽带通信网、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展”,完善信息终端和服务供给,加快乡村基础设施数字化转型的要求;持续推进农村光纤和4G网络广度和深度覆盖,逐步推动千兆光纤网络建设,加快使用低频开展农村5G 网络覆盖。补齐边疆、偏远地区通信网络设施短板,综合运用云技术完善数字基础设施底座,为数字乡村建设提供硬件条件。

数字乡村基础设施建设投入大,除中央专项转移支付支持以外,移动、电信、联通等通信企业既是责任,也是市场机会。建议国家以中央财政资金撬动激发通信企业和省、市、县财政的投资积极性,解决资金瓶颈的同时,开发适应“三农”特点的信息终端、技术产品、移动互联网应用(App)软件等服务项目,开拓市场,加速资金回收。

3.2 聚焦平台建设

公共数据、应用支撑两大平台是数字乡村建设的核心,运用云技术的机理强化平台建设,全面支撑数字乡村业务和应用。

运用JavaEE技术架构建立数字乡村集群、分布式、微服务架构系统,采用SOA架构构建面向服务的数字乡村模块化松耦合体系,运用UML统一数据乡村建模语言,构建数字乡村云计算架构系统,夯实数字乡村平台建设的云技术基础。中国电信数字乡村云平台、中国联通数字乡村服务云平台和中国移动各省、市的数字乡村服务云平台都是综合运用云技术构建的云平台。

构建国家、省、市、县数字乡村公共数据平台,融合结构化和非结构化数据,利用共享交换体系横向汇集农业农村、商务、民政、公安、市场监管、自然资源等数据,纵向融通国家、省、市、县、乡、村各级有关“三农”的数据,并对原始数据进行集成、清洗、脱敏和归集等技术处理,保证一数一源,形成关于乡村数字经济、数字生态、数字治理、网络文化、数字惠民等一系列专题数据库。公共数据平台建设面临数字乡村相关数据的汇聚、治理和应用等问题,元数据是平台信息共享和交换的基础和前提。县级平台上连国家、省、市数字乡村建设基础数据库,下接镇、村、户、个人终端数据,是一个开放的、不断更新的平台。

构建数字乡村应用支撑平台。数字平台只有进入运用才会产生数字价值,应用支撑平台的核心技术由业务功能标准化模块技术和编程接口技术组成。运用标准化模块技术将数字乡村应用平台分为用户身份认证、业务流程、行政区划、投诉建议、信用信息、语音处理、图像识别等应用模块,为用户访问查询提供便捷点击通道。采用编程接口技术(Application Programming Interface,简称API)按数字乡村规则集合分组,并用粒度视图归类形成不同的接口群。win32API是编程接口常用技术,这种技术不仅可以开发出数字乡村在各个平台上都能运行的应用程序,还可以充分利用每个平台上特有的功能和属性为用户服务。

县域平台是承上启下、纵横连接的节点,城域网是辖区内数字平台和应用支撑平台建设的网络载体。县级政府聚焦平台建设重点方向和薄弱环节,不断完善数据平台和应用支撑平台,促进县域数字公共资源优化配置,从云技术上保障平台提质升级。

3.3 瞄准集成要素

集成要素是数字乡村建设终极落点,数字乡村最终落实到数字经济、智慧绿色、数字治理、网络文化、信息惠民等要素建设。运用云技术将五大要素的数据汇集成数据库,作为云计算的数据依据,并用云计算进行优化决策。

云技术数字经济建设应用。数字经济是数字乡村建设的经济基础,应用云技术进行农、林、牧、渔、副、种、养生产云建设,农副产品加工、特色产业(一县一品、一村一业)、质量追踪二产云建设,市场、商务、旅游、认养、科技供给、普惠金融三产云建设,将数字经济落地在云技术基础上,构建乡村数字经济云系统。

云技术智慧绿色建设应用。应用云技术进行生态三大红线、产品有机性(农药、兽药、化肥、饲料、激素、病虫监管)绿色生产云建设,人居环境、水源水质绿色生活云建设,山、水、林、田、湖、草、沙和生态环境、生态脆弱区、敏感区监测的绿色保护云建设,落实智慧绿色的云技术基础,构建乡村绿色生态云系统。

云技术数字治理建设应用。应用云技术进行党务信息化、党建宣传新媒体化、党员教育网络化党建云建设;利用互联网、大数据、云计算构建“一网通办”、政务“最后一公里”一体化“互联网+政务服务”平台;强化村务财务网上公开、“互联网+村民自治”、村务决策建议信箱等村务管理云建设;构建治理网格化、治安综合治理信息化、法治数字化治理云建设;实现自然灾害应急管理、公共卫生安全防控应急智慧云建设。

云技术网络文化建设应用。应用云技术进行主流思想、特色文化网络传播,实现基层文化机构、供给文化阵地云建设;构建博物馆、文物资源、非物质文化遗产、风土民情、非遗资源、文物遗址等机构、资源云建设;促进“三农”主题网络文化创作,构建特色鲜明、充满正能量的网络文学、视听节目云;强化互联网非法传教、网络空间违法、不良信息等网络排污云建设。

云技术信息惠民建设应用。应用云技术开展学校、远程教育、教师信息水平提升,构建学校网络覆盖、城乡优质教育资源对接和均衡配置的“互联网+教育”云;构建医疗机构、网上就诊等“互联网+医疗健康”云;构建穿戴、家居、呼叫设备智能化和远程医疗、健康管理、随身监护、关爱视频信息化,建设服务、业务、技术、数据管理网络化智慧养老云;构建设备与软件操作、沟通与协作、数字内容创建、数字安全等新型农民数字能力智慧培训体系,提高乡村实用人才的数字能力。

4 破解云技术在数字乡村建设中应用难题及补齐短板

云技术在数字乡村建设中应用面临着用户分散、投资大的难题,终端用户、App开发、数据采集辩伪是短板,5大领域及21个着力点建设不平衡。

4.1 破解乡村居住分散是云技术应用难题

乡村居民分散导致云技术应用市场分散,数字乡村建设面临投资效益难题。我国城乡数字鸿沟产生的根本原因是城市用户集中,数字化建设投资少、见效快、收益高;乡村用户分散,投资大、见效慢、收益低。“我国乡村2.3亿户、5.7661亿人口散居在317万个自然村村落”、515202个行政村,“950余万平方千米的土地上”,“城镇8.1亿人集中在5.4万平方千米的土地上,乡村人口密度是城市的0.4%”。在平原地区能覆盖1 200个用户的基站,在大山里需要5个;一个4G 基站,建设成本为150 万~180 万元之间。山区通信光纤建设成本4万元/千米,无线铁塔维护半径近45 公里,造价是平原地区的近10 倍。这是城乡数字鸿沟产生的重要原因。建议以县域为单元,“瞄准空间规划、投资激发、集产融合”等重大问题着力,采取切实可行的措施,将分散居民、特别是“三州三区”分散居民吸引到集镇居住,这样既缩短光纤建设的空间距离,又减少了4G、5G基站建设数量,使投资大、见效慢的数字乡村基础设施建设难题得到逐步破解。

4.2 补齐云技术数字乡村建设应用短板

补齐云技术终端客户应用短板。数字乡村云技术应用的终端用户主要集中在三块:政府、经营主体、村民。云技术数字平台、应用平台开通后政府是主导。县(区)、镇(乡)干部,村委会成员信息素养较高,一般具有网络、App 等应用能力,对于数字乡村数字信息上传、下达起着关键作用;但信息素养有较大的个体差异,特别是50 岁以上的镇、村干部亟待提升信息素养。规模经营主体是数字乡村数字资源运用较好的群体,398万经营户基本都有自建网站,相当一部分专职网络信息员,十分关注网络信息,充分利用网络数据,这部分人员是数字乡村,特别是数字经济资源开发利用好的,但由于数字农业投资较大,这块数据的开发成为短板。一般农户是数字资源开发利用最差的群体,全国从事承包经营的农户20 345万户,27 747万农民工转移到城市,留在乡村从事农业生产的妇女、老人、儿童构成的“369”旅,这支队伍承担乡村振兴的重任就勉为其难,更是云技术应用的短板,12 138 万乡村老人50%以上没有手机,大多数使用老年手机,很难用上数字乡村App及其他数字资源;妇女是经营主体,由于经济、数字素养等原因,利用数字资源的占比也比较低。建议终端用户瞄准小农户,特别是老人、妇女,这是数字乡村云技术落地的真实群体。

补齐云技术数字乡村App开发应用短板。《数字乡村发展战略纲要》要求开发适应“三农”特点的移动互联网应用App软件,将数字乡村落实到移动终端——农村居民。虽然移动、联通、电信进行了一系列数字乡村建设的App 软件开发,但现行的App 不仅开发的深度、广度不够,而且云技术含量也需要提升。本来大力推广使用手机App能让数字乡村建设简化落地程序,提高落地效率,但受开发商、运营商收益的影响,在村民中推广迟缓。建议网信办组织协调移动、电信、联通三大信息企业,按照《2022 年数字乡村发展工作要点》10个方面30项重点任务的要求,开发App系列。以App为载体,促进数字乡村建设落地。只有通过App等信息化手段,才能将数字乡村建设落到村民的掌心,实现政府—规模经营主体—村民网络互动。

补齐云技术数据采集辨伪技术操作短板。数字乡村生命力靠云技术采集数据,并辨伪支撑。数据平台的元数据虽然能自然生成,但运用云技术的数据采集更新却有较大难度。数字乡村的5大板块的数据分分秒秒都在更新,更新的权威数据代表着正能量数据导向。应用云技术采集、过滤、选择上网数据确是一大短板,特别是对海量数据进行辨伪,降低虚假数据的负能量更是短板。建议运用云技术对数字乡村的数据进行辨伪、过滤,保证网络传播的信息数据的真实性、客观性。

补齐云技术在5大领域21个着力点应用短板。云技术在乡村数字经济、智慧绿色、网络文化、数字治理、信息惠民5大领域及21个着力点中的应用是不平衡的。从相关媒体报道看:数字经济和数字治理应用最好,分别占数字乡村建设报道总量的59%、21%;网络文化居中,占报道总量的11%;智慧绿色、信息惠民均占5%。很显然,云技术在5大领域应用中绿色、惠民既是报道的短板,也是应用的短板,建议强化智慧绿色云、信息惠民云的建设,实现5大领域数字建设的均衡发展。21 个着力点中,智慧农业、科技创新供给居首,分别占总报道的19%、15%;新业态、网上村务、电子商务居中,分别占总报道的13%、11%、8%;数字素养、农业绿色、智慧养老、“互联网+教育”和“三农”网络文化垫底,均不到2%。建议强化垫底的5 个着力点,以实现数字乡村建设的均衡发展。

数字乡村既是农业农村现代化的标志,又是乡村振兴面临的重要任务,探索云技术在建设数字乡村中的应用,构建“经济—生态—文化—治理—惠民”一体化数字体系,推动城乡“数字鸿沟”大幅缩小、农民数字化素养显著提升、数字乡村建设取得长足进展。夯实“全面建成数字乡村”的云技术基础,“助力乡村全面振兴,全面实现农业强、农村美、农民富”!