画坛俊杰

——唐云及其艺术

2022-08-24郎绍君

□ 郎绍君

一、高雅可嘉之人

了解一个艺术家,首先要了解他这个人。关于唐云,傅雷有四个字的评价:“高雅可嘉。”傅雷是唐云的邻居、朋友,又是一个兼通中西、直谅而严谨的学者,他的评语可信、可解读。唐云是怎样的“高雅可嘉”呢?首先,他性格豪爽、心胸开阔、珍视友谊。不妨看看他的后辈、朋辈之介绍:“家父有一句名言:‘人生之欢,莫过交友;人生之苦,莫过失友。’他八十年生活里,有酒友、茶友、画友,六艺之中,朋友无所不在。他的交友原则是以心相见,求同存异,得其所长,排怒解仇。他从父辈那里继承了乐善好施、古道热肠的性格,从来将钱财看作身外之物。”(唐云之子唐逸览)1950年,他的朋友若瓢在香港卧病欠债,他闻讯即赴港办画展,将卖画所得12根金条相赠。唐云有一书联曰:“钱如黄酒随手尽,灯如红豆向人骄。”在他看来友谊比金钱重要得多。

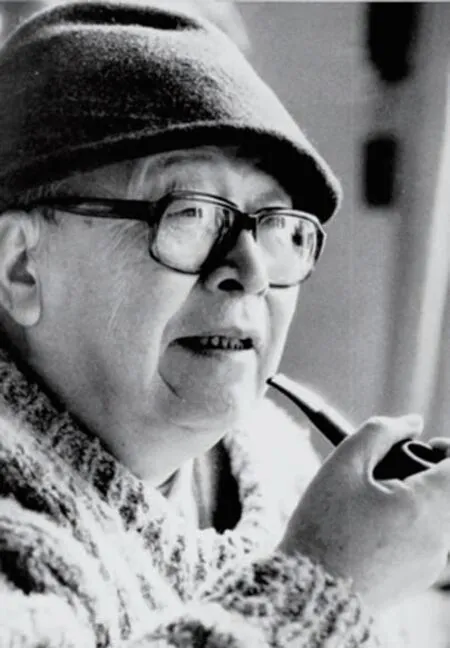

唐云(1910-1993)

唐云善恶分明,有正义感,有路见不平、拔刀而上的侠气。在抗战期间的上海,他画过一长串乌龟,彼此衔着尾巴,以讽喻汪伪汉奸。日本投降后,他画过一堆不倒翁,以指刺蒋汪合流的“世代簪缨”。几个朋友与唐云聊天,谈及旅途遇歹徒抢劫怎么办,唐云说“一是不怕,二是对打”!一个进入老年的人,还有如此的刚烈之气。

唐云又是一个有社会责任感、敢于承担公益事业而又处世谨慎的人。1938年,他迁上海不久,就与邓散木、白蕉、若瓢在上海大新公司举办“杯水画展”,将收入赈济难民。“杯水”取“杯水车薪”之意,比喻赈灾之力微薄,然其仁爱之心足可嘉。对于力所能及的社会工作,唐云都积极承担。过多的社会兼职,不免占用他的作画时间。傅雷在称赞唐云“为时下国画家中不可多得之才”的同时,就对他“整天在美协办公、打杂”而使“创作大受影响”深表“可惜”,但唐云似乎并不以此为憾。他说:“艺术创作不单是画家个人的事,创作就是一种负有社会责任的行为,就要考虑作品的社会效果。”他兼职做事,也出于同一个目的。他曾在一方自用砚上刻铭:“砚田小,可以稼;鼓足劲,谷天下。”表达的也是这种责任担当精神。不过,唐云又是一个做事谨慎,决不粗豪鲁莽的人。1957年春夏之交的“大鸣大放”,他积极与会,但讷讷无言,私下还劝好友邓散木、白蕉等要小心说话,但这几位好友还是身陷囹圄。他晚年作《竹杖铭》曰:“不畏崎岖偕此君,每当坦道亦妨倾。若从平夷犹虑险,万水千山到处行。”既“不畏崎岖”,也要“平夷虑险”,这是唐云睿智的人生经验。

唐云更是一个热爱生活、乐观进取、有趣味、爱玩会玩、追求高雅境界的人。这体现在他的生活态度、平生爱好各个方面。如他把油葫芦(一种鸣虫,似蟋蟀)视为宝贝,天冷时总是把油葫芦盒焐在胸口,谈笑间向人出示。1993年9月底,他最后一次住院,临行前还叮嘱儿子要把油葫芦养好,说“我还要带它去台湾呢”,一个耄耋老人,在频繁创作与社交活动的同时,还有这样的“闲心”养玩油葫芦,不止是出于未泯的童心,更出于对生命与生活的热爱。养蟋蟀之类是“玩”,搜集、收藏与摩挲紫砂壶是“玩”,品茗饮酒也是“玩”。对他来说,这“玩”里包含着无限的情趣与诗意。而“玩物”如蟋蟀、紫砂壶等的价值,不在它们的名贵,而在生命趣味和某种象征性意义。唐云说,茶与山有关,与僧寺有关,与文人名士和他们的清谈、诗赋有关,而喜爱紫砂,除了实用,更是喜爱其细腻无釉,不同于金银玉质的自然和朴质。这就是说,这些物质性的“玩赏”“品玩”内含着人文追求,标志着一种亲近自然、追怀历史的审美人生。手揽一曼生壶,尝其清香,暖其“与古为徒”之心;赏其形制,读其铭而参其禅机,得到的是通连古今、心物一体、情理交汇的精神享受。唐云有诗曰:“午晴睡起小窗幽,人事闲来对茗瓯。解识东风无限意,兰言竹笑石点头。”面对茗瓯的时刻,他追寻着“兰言竹笑”、神与物游的审美境地。

书画收藏更是如此。唐云这一代画家,大都不是出身于美术学校,而是以“师徒加自学”的传统方式成长起来的。他们年轻的时候,中国还极少有艺术博物馆和美术馆,只能在私家或画店里零星看到历代名家作品,于是拼力做一点收藏,以作为临摹古人、晤对卧游、提高鉴赏力的途径。在中国美术史上,收藏或观摹收藏,对中国画的传承、培养画家鉴赏力起着关键作用。唐云的前辈或同代画家莫不看重和得益于收藏与不间断的鉴赏活动。唐逸览说:“父亲的收入中,除去家中生活开支外,大部分钱用在两个方面,一部分帮助穷苦朋友,另一部分用在购藏名画以及碑帖、印章、砚台、紫砂壶、瓷器、竹刻、古旧书籍等。这些东西,父亲视为珍宝,情之所钟,爱之所在。”唐云收藏的绘画,除他特别喜爱的石涛、八大、金农、华新罗之外,还有宋代马麟、明代董其昌,清代以来的恽南田、王原祁、罗聘、黄易、吴昌硕、齐白石等,书法则有文徵明、王宠、倪元璐、郑板桥、何绍基、邓石如、赵之谦等。笔者曾在上海中国画院展室看过唐云收藏的一幅王原祁小幅山水,其苍润浑厚,只能用“妙不可言”四字形容,多年过去,至今铭记于心。王原祁有很多板滞无生气之作,但也有极精彩者,没有好的鉴赏力,是难得这种精品的。

乐观入世,活得有滋味,是唐云思想性格中突出的一面。但人的精神和行为是多面的,唐云也不例外。譬如,他也有沉郁、忧愁、孤峭或超然淡泊的时候,他对人生与世界的认知,也并非只见阳光,不见阴影。逝世前,他在病床上对儿子唐逸览说:“做人是‘苦’的,人生下来第一声是哭而不是笑。”在生命的尽头说这句话,应不是因为一时的病痛,而是从人生旅程的回顾得出的铭心之言。乐观的人未必不知悲苦,只是不愿说出、不能说出,能够长歌当哭罢了。唐云的好酒,有时未必不是以醉为醒。这在其诗文中时有流露。他为自己设计的紫砂“掇球壶”作铭曰:“四大皆空,坐片刻无分你我;两头是路,吃一碗各奔东西。”这一含智慧于幽默的铭文,有禅师偈语的影子,但也源于个人的生存经验。浮生若寄的虚无感,与士大夫的精神传统有关,但包括士大夫们的精神传统,也仍然来自对生命和历史的体验。唐云有一首《题白梅》:“冰霜历劫未沉沦,依旧苍苔卧此身。毕竟尘寰真赏少,几番心事对花人。”以梅自喻,满意自己的“历劫”而未“沉沦”,但又感慨世间缺少“真赏”,不免发出形孤影单之叹。丁酉(1957)9月,唐云在熟纸上用没骨法创作了《深山读书图》,近景为坡石树木,远景是雾气中的云山,中景有一座茅庐,庐中坐一古人在独饮。作品迷离荒寒的情调,在唐云作品中极为少见。画上题诗曰:“中材随世就功名,回首山川觉有情。晓枕不容春梦到,壮怀难值故人倾。桔槔俯仰何妨事,岁月萧条忽已更。浊酒一杯秋满眼,低徊终恐负平生。钵水集荆公句属画。唐云。”荆公即宋代诗人王安石。钵水是海上名士苏仲翔(字渊雷,斋号钵水斋),“荆公集句”显然反映了钵水先生的生活与心情,而画作所描写的,正是诗人晚年心境荒凉的境界。这是不是也间接透露了唐云的心境呢?唐云反复画布袋和尚,反复题“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,何等自在”,正是在强调一种能“放下”的达观态度。

唐云81岁画了一幅《老夫骑牛图》,画一身披蓑笠的老翁骑牛行于田间。骑牛老汉是一个勤劳、聪明、蔑视功名富贵、满足于陶陶自乐的老农。老农有唐云自己的影子,是看得出来的。这个在“落日青山”的田野里回顾一生的老人,当得起“高雅可嘉”的评价。

二、画坛俊杰

唐云以花鸟闻名,能画人物,更是一位独具风采的山水画家。从风格演变看唐云的绘画,似可分为三段:20世纪30年代至50年代初为早期,50年代中至70年代初为中期,70年代中至90年代初为晚期。早期学习与消化传统,并逐渐形成自己的风格;中期个人风格成熟,独立创造,进入高峰状态;晚期发生转变,呈现风格化状态。唐云的花鸟、山水、人物和画法,皆可大致分为这三段。不待说,分期是为了叙述的需要,带有一定的主观性。事实上,风格的演变是逐渐发生的,没有绝对清晰的分界线。

1.早期(30年代至50年代初)

40岁前,唐云先后生活于杭州和上海。在杭州期间(28岁前),他曾加入西泠印社,与潘天寿等组织“莼社”,以发扬传统艺术为己任。那时,他衣食无忧,才气横溢,吟诗作画之余,常携友游山玩水,出入僧寺,斗酒参禅。抗战初期,家境因火灾败落,又战事日紧,一度避居富阳大石山。1938年,他几经周折,移居上海,以卖画维生,直至50年代初。总之,早期的唐云,是一位自由艺术家。

唐云 红叶八哥图 纸本设色 1934年款识:甲戌六月,青萍外史云拜记于忠肃古里。钤印:唐居士(朱) 愉云馆(白)

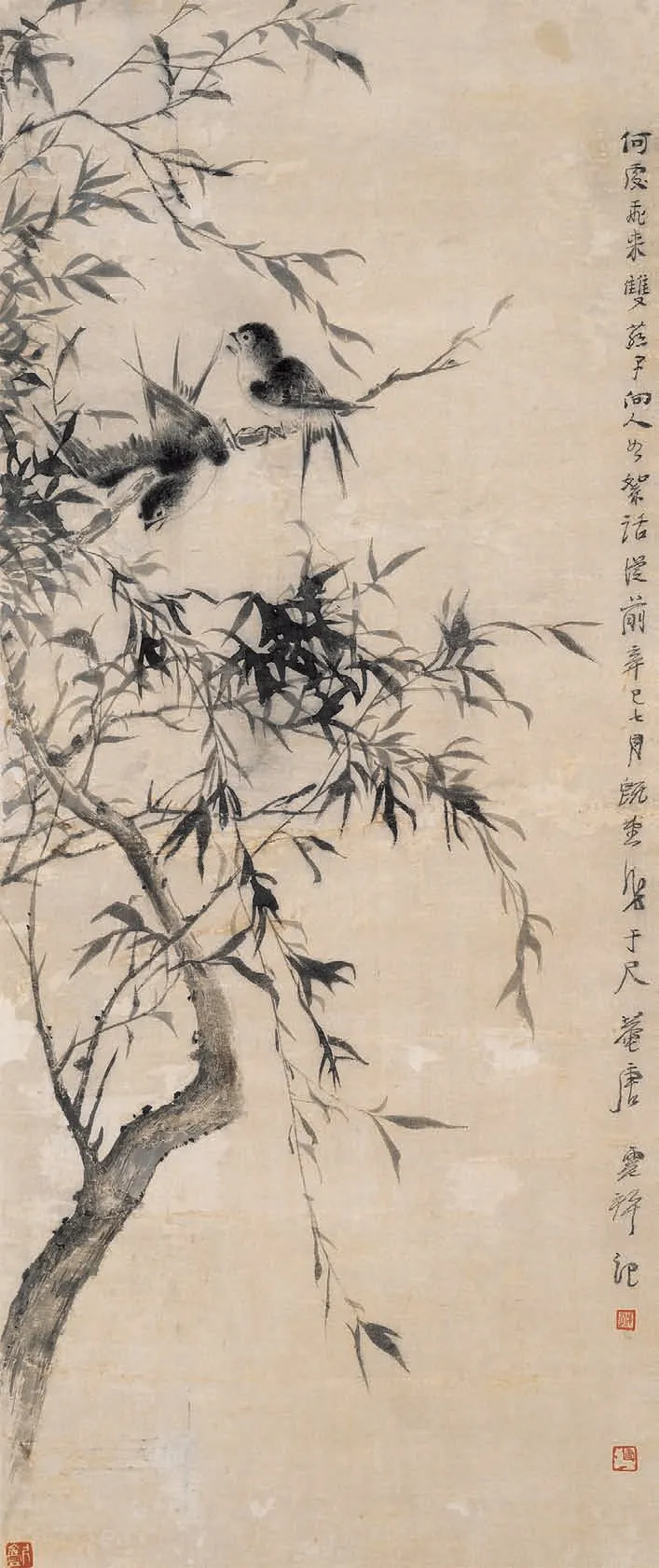

唐云 春柳双燕图 纸本水墨 1941年款识:何处飞来双燕子,向人如絮话从前。辛巳七月既望,作于尺庵,唐云拜记。钤印:浅子(朱) 唐(朱白相间) 尺庵(白)

移居上海前,唐云主攻山水画,学黄公望、石涛等,但作品颇少流传。到上海后,主攻花鸟,兼作山水。笔者所见其最早的花鸟作品,是1934年的《秋树八哥图》。偏熟的纸,偏工的小写意,很注意树干、花叶的细节描绘,但画法略拘谨稚嫩。这一时期,他的花鸟画题材广泛,画法多样,有品位,也有自己的面目。这些作品,有新罗的活泼——如飞动的禽鸟,飘动的柳枝,枯润相间的用笔;南田的清润——如没骨花卉的明媚淡雅,画面的平和幽静,即新罗之“动”与南田之“静”化为一体,构成唐云式的和谐与隽秀。这样的画风,在40年代的上海受到广泛欢迎是可以想见的。

定居上海后的唐云并没有放弃山水。他晚年题画说:“余于元代绘画好黄大痴、倪云林,两家笔墨法往往合为一体。而山樵、仲圭难以混杂,人有偏好,我岂异耶。”这里说的将倪黄“合为一体”,应是指早中年,因为晚年很少画山水。

唐云早期人物画,多佛像与古衣冠。这或许与唐云频频出入僧寺、专注于研究传统有关。概而言之,唐云早期的花鸟、山水和人物,主要是研摹传统,探索传统与个性的契合。

2.中期(50年代中期至70年代初)

1950年,唐云在香港,次年返上海,1953年出任华东美协展览部主任,三年后,又先后担任上海中国画院筹备委员、上海市文物保管委员会委员,成为上海及华东地区美术与文物活动的积极参与者与组织者。这意味着,他很快适应了新中国的体制与环境,没有艰难的过渡,生活上也没遇到多少困难。唐云迅速融入新体制,源于两个因素,一是与负责上海(及华东)美术工作的米谷、赖少其的相识与相熟,二是他本人豁达的人生态度和率真性格。

约1958至1966年间,50岁上下的唐云,精力弥满,经验丰富,笔锋健爽,风格成熟。他并不刻意寻求新题材,也不以花鸟比附政治,而坚持画他熟悉的松竹、花卉、禽鸟、水族和草虫,有时画庄稼蔬果,也遵照花鸟画的方式处理。如1958年的《棉花螳螂》,以折枝式的构图刻画三株棉,叶密花繁,色彩斑斓,其结构的完整、笔墨的精妙、色彩的优雅,并不亚于一般题材的花鸟画。他多次画的《葵花朵朵向太阳》是有寓意的,但其着力处在葵花本身的刻画——单纯的没骨法,浓郁的墨绿衬托鲜艳的橘黄,饱满的构图、色调与水分,都突出了葵花在阳光照射下的自然之美,即使今天看来,也是一件很有表现力的作品。还可注意的是,大凡这类作品,唐云只署名款,不写题跋,以避免牵强的文字附会。称为“四君子”的梅兰竹菊,因为与士大夫文人的孤傲清高相连,在50至70年代受到冷落。但它们在唐云笔下仍频频出现,有时是作为独立的主角,有时是将它们与禽鸟、花石、果木相组合,造成一种新的意象。总之,尊重艺术规律,是唐云坚持的原则。

唐云喜交游,他的大量精彩之作都随手赠送,自己很少留存。这些作品都是即兴挥毫,真情流露,一气呵成,笔墨松秀,色彩清雅,加上题诗题句,凸显出唐云的才情与艺术天赋。《墨花图》画松、竹、梅和十余种花卉,气势贯注,笔情跌宕,花草间配以诗,如“思君如萱草,一见乃忘忧”(题萱草),“云度时无影,风来乍有香”(题绣球花),令人想起徐渭著名的《杂花图》。唐云自己对这件作品也很满意,题曰“率尔成之,虽不敢媲美前贤,亦必不逊色耳”。又题:“直抹横涂聊寄兴,也应人笑此颠狂。孰知酒后真情在,叶叶枝枝较短长。”这一点他与傅抱石很有些相象,出色的作品,也产生在“往往醉后”。

就风格而言,唐云花鸟画已由早期的隽秀清丽,一变而为中期的亮丽、饱满而酣畅。这一转变,一方面根于个性的自觉,即早期的模仿因素消退,独立的个性创造为主宰;一方面受到了新中国社会文化环境的陶冶,也具有宏丽高亢的时代风格特色。此一时期唐云的花鸟画亮丽而不俗艳,爽劲但不犷悍,饱满却不繁琐。他说:“我画画不搞纯雅,放在家里一个人看;也不搞纯俗,放在地摊上。我追求雅俗共赏。”“雅俗共赏”是多种多样的,近百年的画家如吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、王雪涛、陆抑非等等,都追求“雅俗共赏”,但面貌各不相同。唐云的“雅俗共赏”,将隽秀的文人画笔墨与大众喜爱和谐亮丽的色彩、个人的艺术趣味与时代的审美主调融为一体,寓刚健于婉约,含新巧于古雅。这是他对时代的贡献。

唐云这时期的山水画,可大略分为两类,一类突出题材意义,如描绘井冈山、韶山、爱晚亭、南湖、遵义会议旧址,上海的新建筑,山乡的新面貌,以及以毛泽东诗词为主题的作品。这类作品多根据写生加工而成,主体景物经过精心设计,力求庄严宏伟的纪念性,描写相对谨细,不再有即兴纵意之笔。为了突出象征意义,有时着色夸张,红鲜过度(如《爱晚亭》),而面对烟囱、大楼、梯田这些新对象,难免缺少方法,不能充分发挥笔墨的表现力。但一些写生小品,如20世纪60年代初粤游,画白云山、从化、黄龙洞、会仙桥等,生活气息浓厚,也能发挥笔墨的表现力;《浙游写生册》画西泠、衢州、常山、富春等,描绘修路、建房、梯田、电灌站,新景观与传统笔墨能达到和谐统一,没有“旧瓶新酒”式的矛盾。

另一类是传统画法风格的作品,如《山村图》(60年代初)、《无声之诗图》(60年代前期)、《太白诗意》册(60年代前期)、《放翁诗意册》(1969)、《老杜诗意》册(1969)、《江山未尽图》(60年代前期)、《溪山晴霭图》(60年代前期)、《武夷九曲泛舟图》(1971)、《江山多娇图》(1972)等。这类作品以小横卷与册页为代表,笔墨酣畅,是唐云的自家风格,具有很高的艺术价值。陆抑非题唐云《溪山晴霭图》云:“药翁喜作山水小长卷,但不轻易示人。曾于从初兄处获观两卷,精美绝伦,此其一也。”唐云送画向来慷慨大方,为何这些树石小景却“不轻易示人”?他在晚年题60年代所赠友人《泼墨山水》小卷曾透露内中消息:“大石翁昔年游戏之作,而从初珍若明珠,轻弗视人,可谓大石之信人也。”所谓“游戏之作”,其实最能表现画家的情感、趣味与笔墨,但在革命年代,多被视为“玩弄形式趣味”,“不轻易示人”可以减少麻烦。当然,“不轻示人”不是不送人,只送给像徐从初、沈智毅这样的“大石之信人”。“信人”二字,堪可玩味。唐云中期山水特别是传统画法风格的作品,深得陆俨少、陆抑非、来楚生等知音的首肯。陆俨少说唐云“树石小景”“高格逸韵,非一般画手所能及”。又题唐云《放翁诗意》册说:“药翁山水出于石涛,而一种生拙重秀为其独得,故非石涛之所能尽也。”从笔墨渊源看,唐云山水“独得”的“生拙”主要在得益于石溪与金农的笔法,而“重秀”,多得益于石涛和米氏云山的泼墨;以“重秀”的泼墨为基调,配以简约“生拙”的用笔,结构成气象浑茫的山水境界,是唐云融通古今的创造,使他自立于20世纪优秀山水画家之林而毫无愧色。前面提到的《放翁诗意》册、《老杜诗意》册、《太白诗意》册、《武夷九曲泛舟图》等堪可代表。来楚生说,唐云“花鸟精,山水尤精”,是知者之言。

3.晚期(约70年代中至90年代初)

约70年代中期,唐云逐渐进入艺术的晚期。对唐云来说,这是一个心情舒畅、异常忙碌,艺术与社会活动空前频繁的晚年。他成为上海中国画院的主要负责人,兼诸多社会职务,先后访问日本、新加坡,率团或个人到北京、福建、四川、云南、西安、安徽、广东、深圳、香港进行艺术交流……其间,他因脑血栓二次住院治疗,愈后仍然热情高涨地参加各项文化活动。

唐云晚期作品仍然多作花鸟,山水减少,偶作写意人物。70年代后期到80年代初,多次应邀为北京、上海等地的国家机关、企业、宾馆创作厅堂悬挂的巨幅作品。唐云的画名越来越大,无论在上海还是外地,都有慕名而来的求画者,应酬之作也更多了;与此同时,画风也趋于粗犷。所画禽鸟动物如雄鹰、八哥、鹦鹉、丹顶鹤、松鼠等,仍然充满动势,松梅兰竹依然挺秀多姿,但笔墨趋于重拙老辣,色调变得浓烈,早中期那种隽秀清丽、饱满酣畅不多见了。1986年,陆俨少题唐云《江山未尽图》说:“此卷乃侠尘早岁之作,以贻从初者。自跋点笔未竟,而于苍浑之中时露清秀之致。今加年岁,下笔重辣,以视旧作,亦自叹不复有此矣。夫事有必然,今昔不相侔,各擅胜场,未易优劣,从初其宝藏之。”1990年,陈佩秋题唐云《花鸟册》说,此其“50岁前后所作,颇具新罗清新秀润姿致,近岁更兼齐白石粗豪浓艳之笔,一扫曩昔清雅恬淡风貌,此作合新罗白石二家笔墨于一堂,殊属可贵之作”。两人都认定唐云晚年风格发生了很大变化,都以“各擅胜场”来作评价。唐云清楚自己画风的变化,1986年,他重题《枇杷》一画:“旧作重题,忽忽二十余年矣。今朝头白,不复有昔时豪气,不胜可感。”同年题《山水卷》又说:“老药头已花白,不复有昔年胆气矣。”1987年,他见到自己早年所画《芍药》,题曰:“廿年旧作今重见,芍药新姿老不如。杭人唐云题旧作有感之句。识者当有定评。”重题旧作,发出“芍药新姿老不如”的感慨,一语双关,意味深长。1992年重题60年代《山水册》:“此画八帧,乃予早年真笔,笔秀墨纯,非老年纵横之意也。”又有《画赠大铁》诗:“好作名山汗漫游,笔驱文沈与唐仇。老来不觉聪明减,聊尔赠君一笑休。”唐云感叹自己不复有昔时的豪气、胆气、聪明,是真诚的。他还更直白地说:“有的画家是愈老愈辣,但也有不少人是愈老愈差,老而走向荒率、粗疏,俗不可耐的也大有人在。不过人老了占些便宜是常有的事,我知道自己是越画越退步,捧场的人反而说我比过去画得好,这就是占了年纪大的便宜。”

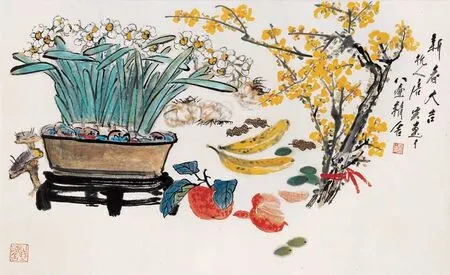

唐云 新春大吉 纸本设色款识:新春大吉。杭人唐云画于八壶精舍。钤印:唐云之印(白) 八壶精舍(朱)

唐云晚年的作品,老辣的笔墨多与浓艳的色彩形成对照,重拙的用笔时与一定的细节描绘相配合,粗重奇拙,在一定程度上接近了大写意画风。不过,它们往往粗放有余而简约不足,保持了小写意的叙述性(细节描写)却失去了小写意的秀逸。大写意与小写意虽无严格的界限,但前者重表现性如结构简约、意象单纯、笔墨高度概括,后者重叙述性如结构精细、描绘具体、笔墨色彩相对秀美的特点,大体不差。这种差别,使大小写意画家形成了不同的构思方式和笔墨方法,彼此可以相互借鉴,但难以相互转化。美术史上似乎没有大小写意画家相互换位并获得杰出成就的先例。没发现唐云晚年有改画大写意的动机,但他的作品自然趋于近乎大写意的粗放,这种“自然趋向”出于心理、感觉中枢的变化,即早中年诗意感觉弱化了。对小写意花鸟来说,这意味着弱化了最需要的东西,但这种“弱化”并不意味着有了创造大写意的条件。这主要是生理性规律,坦然面对就是了。

三、书家、诗人、鉴赏家

我在谈陆俨少山水画的时候,曾讨论现代国画家的古典修养问题,说中国画本是一种古典艺术,大凡杰出的传统画家都具有深厚的古典修养。古典修养主要指古代“文”的修养,在20世纪前期就获得成就的画家,如齐白石、黄宾虹、萧俊贤、金城、陈师曾、王一亭、于非闇、潘天寿、丰子恺、张大千、溥心畬、吴湖帆、徐悲鸿、刘海粟、郑午昌、关良、张大壮、傅抱石等,都曾经生活在尊重和亲近传统的环境,他们获得的古典修养有力支持了他们艺术上的成功。更晚的画家,如生于辛亥前后的李可染、叶浅予、陈少梅、陆俨少、谢稚柳、唐云、黎雄才、启功等一代人,幼时也有学习古典文化的环境条件,大约生于1920年后的画家,亲近传统的氛围被剧烈的、以反传统为口号和代价的现代化进程所打破,此后就极少出现高水平的传统型画家。对这一段历史和历史经验,我们有必要加以深刻的反省。

唐云是一位有良好古典修养的艺术家,他的古典修养,除了对古代绘画和画史的熟悉,还体现在他的书法、诗文和古书画古器物的鉴识方面。我没有考察过他获得这些修养的过程,这里只就这些修养本身略作介绍。

先说书法。20世纪画家擅书者不少,但像唐云这样,能以独特书风展示其风骨才情者并不多。他年轻时曾用功临摹颜真卿《麻姑仙坛记》,后又搜罗该帖的各种版本,研究模写。不过,其书法作品却少见颜体风格,这可能是因为他的气质个性与颜字不特相合,学颜得到了基本功,却自然放弃了对颜体风格的模仿。所见其早期书作,如1934年《秋树八哥》画的题跋,是规矩的行楷,略见隶意。他20世纪40年代的很多画跋,结体多取横势,使转婉曲,笔画粗细相间,柔中见拙,又有飘逸之意,可窥出华新罗、石涛与陈老莲书风的形迹。50年代后,对瘦金书有所借取,弃其肥柔,留其飘逸,增其锐利挺拔;粗重笔画有如浓云,细劲之笔婉若游丝,精力弥满,完全脱去了模仿,个性十分鲜明。说其书法“另辟蹊径,自成一格,耐人寻味”,是有道理的。

唐云晚年书法,结体更加自由,笔画枯渴老辣,少了顿挫,多了平直,字的末笔时或被拉长,整体上由中期的清劲飘逸转向率意拙重,个性更加突出。这些特点是逐渐形成的,将70至80年代的作品依次摆开,可以清楚看出其变化的过程。大体说来,晚年以行书联为最好,碗口大字,凸显出有画意的结体、纷披老辣的笔画和自由率意的情致。如果说唐云晚年绘画拙重而少情韵,他晚年的书法却是拙重生辣而有韵致,能与中期书法各领风骚。

书有画意,是唐云书法的一大特点。所谓“有画意”不是“画字”,而是将绘画(这里主要指山水花鸟画)的意态特别是笔墨的意态渗入书法,赋予书法以似画的意象。“以书入画”之说历来盛行,“以画入书”之说不多见,但它也是书法研究不能忽视的现象。“书有画意”大抵是画家书法的特点,特别体现于明清以降的文人画家之书。不待说,画家写好字的前提,是扎实的书法根底,没有书法根底的“以画入书”只能流于没有骨力、失掉规范的“画字”。唐云喜爱的画家恽南田、石涛、金冬心、华新罗、虚谷等,都擅书,他们的“以画入书”,大抵是将他们绘画的个性渗入书法,如恽南田的秀润、石涛的奇崛、金冬心的稚拙、华新罗的飘逸、虚谷的生辣等等。唐云继承了这一传统,他的字,早期飘逸,中期挺拔,晚期拙重,与其画风有着一定的联系,两者都投射着他的生命迹历与气质精神。“书,如也”,如其人,如其性,书中画意亦如此。

唐云又能诗文。他的诗,多题画、怀友之作,文字流畅,气格清新,感情真挚。如《咏梅绝句八首》:

笔底春风未许量,圈圈点点幻文章。花开青帝难为主,忽放南枝如许长。

一从芳信上高楼,明月平添一段愁。十载淞滨欲归去,春光先我到杭州。

梦醒灯昏酒力微,冰心不与白云飞。平生事事都慵懒,早对梅花共息机。

曾记孤山一榻安,暮云收尽薄生寒。朗吟惊起溪头鸟,飞上琼枝更好看。

图成恍似入山村,招得梅花旧日魂。多少横斜飞动意,几番还看月移痕。

想借春风散旅愁,梅花时节醉中休。孤山处士今何在,欲与林泉半壑谋。

真娘墓畔春如梦,和靖篱边影亦悲。零落湖山空夕照,美人名士感全非。

冰霜历劫未沉沦,依旧苍苔卧此身。毕竟尘寰真赏少,几番心事对花人。

这8首绝句作于40年代末的上海,迷离婉约,笼罩着一种怀旧思乡、青春迟暮的愁绪。吟咏的是梅花,表达的是诗人对杭州自然与人文景物的追怀,对流逝的青年时代的歌挽,以及物是人非人生如梦的喟叹。“冰霜历劫未沉沦”是值得欣慰的,但诗人抒发的却是人生羁旅的伤感体验。在画中描绘山水花鸟的美,在诗中,咏唱善感多愁的思绪。人生是多面的,诗情与画意恰可互补,使我们增加了对唐云的理解。

唐云重友情,讲义气。他的怀友之作,也很动人。如《怀若瓢》:“苍水祠边负手行,一秋十日住南屏。寺僧与我都飘泊,剩有湖山入梦青。”“苍水祠”指杭州南屏山麓明代诗人张苍水墓,“十日住南屏”是说经常住在南屏山脚下的净慈寺,他的好友若瓢是寺里的护持僧,他们两人经常一起品茶论画,纵游山水。抗战期间,他和若瓢都离开杭州,漂泊异地,看不到好友的唐云,只能梦见南屏山和西子湖的一片青色了。诗中没有一个字说到若瓢,但每一句都暗含着对他的怀念。再如《步魏今非悼来楚生韵见忆》:“相识何须相见迟,难销猛气鬓如丝。死生转觉寻常事,岁月播成绚烂诗。小技由他留盛世,远怀萦我起秋思。低徊四海论交契,却忆京华魏仰之。”唐云和来楚生都是杭州莼社的成员,后来又都移居上海,是几十年的患难之交。1975年,来楚生病逝,唐云作诗著文,以寄悼念之情。这首七律,步魏仰之悼来楚生诗韵,追忆来氏的为人和艺术,抒发自己的思念,含沉郁于平淡,寄至情于幽怀,没有深刻的人生经历,写不出这样的诗句。

唐云的题画诗最多,内容也最广泛,涉及艺术观念、创作感受、自我评述,以及对古今人物与画作的看法等。如《画蝴蝶兰》:“秋岳南田各胜场,老夫莫笑太郎当。若从花下临风坐,也觉蘧蘧拂露香。”华秋岳、恽南田是他学习最多、也最推崇的花鸟画家,但学而能出,并不亦步亦趋地模仿。此诗表达出这种超越的志气与自信。《题墨荷》:“白荷花气袭人清,玉露无声月正明。昨梦浮槎香海去,秋心今向笔尖生。”墨荷花气袭人,高洁清艳,这种境界与格调正寄托着画家的梦想与素心。《偶兴即题山水》:“偶然下笔惹诗魂,老去闲情蘸墨痕。山色乱侵春草绿,波光明射晚烟昏。壮心不已尊边剑,皓月才升犬守门。欲此归来成小睡,奈他庭院闹儿孙。”描述的是画家晚年悠然闲适的生活:创作上的“壮心不已”,享受儿孙绕膝的天伦之乐。与前述诗作相比,是别一番情状、别一种境界了。

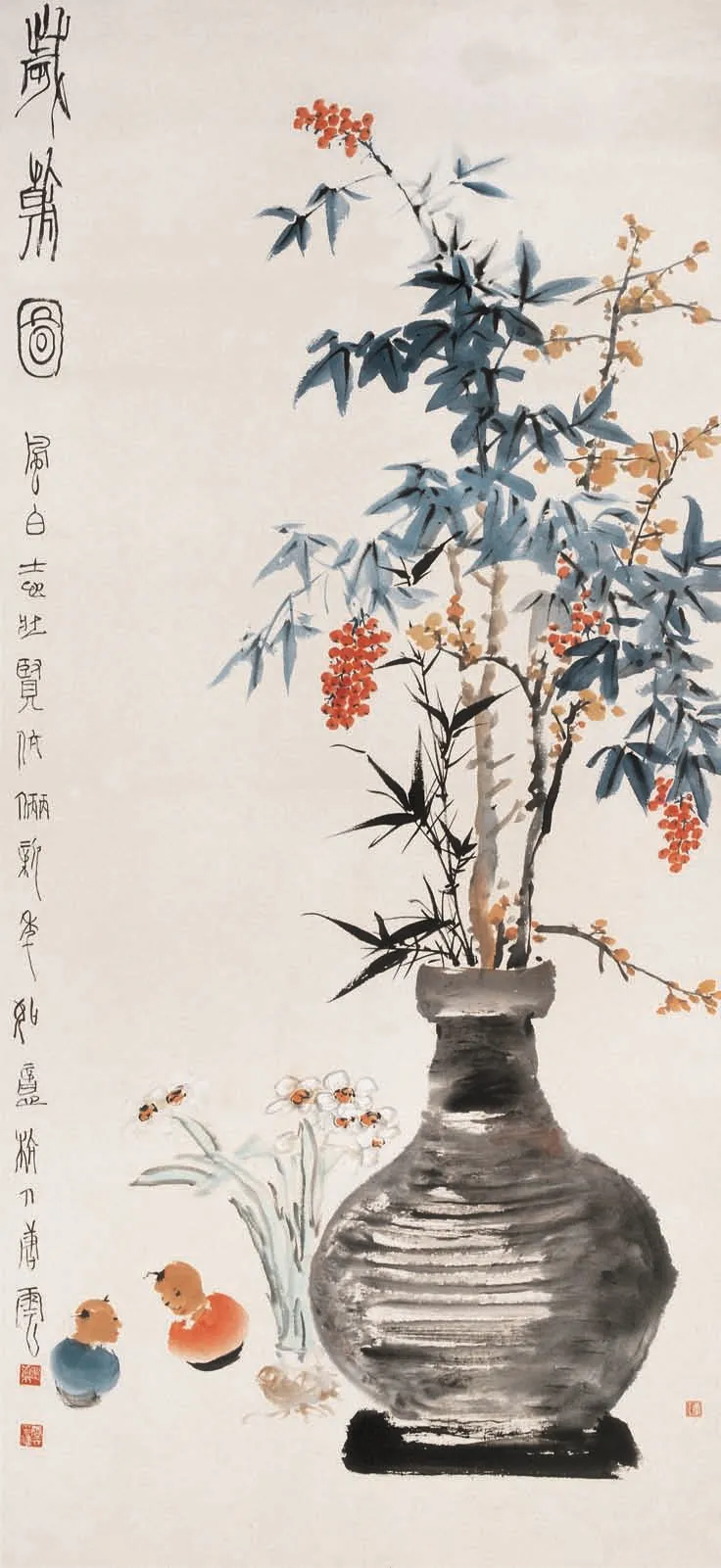

唐云 岁朝图 纸本设色款识:岁朝图。风白、志壮贤伉俪新年如意。杭人唐云。钤印:老药(白) 唐云印信(白)

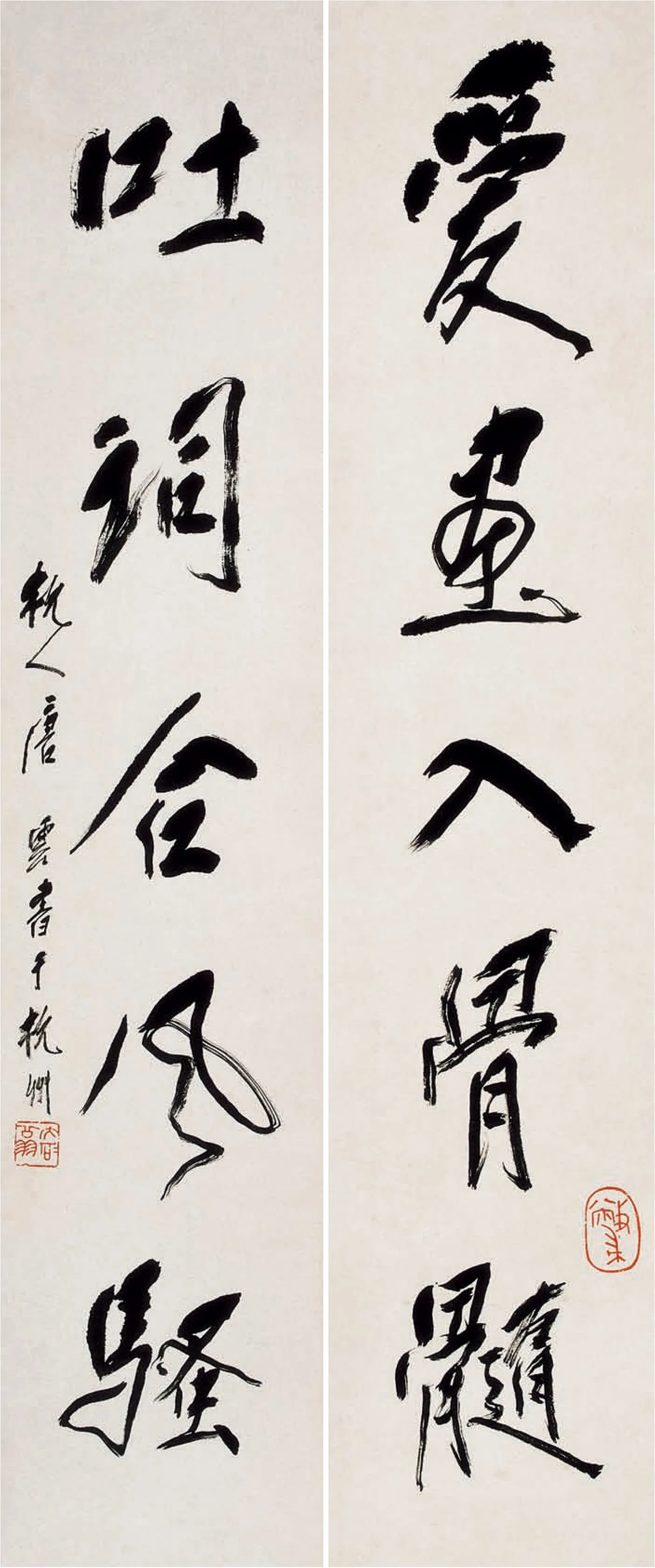

唐云 爱画吐词五言联 纸本释文:爱画入骨髓;吐词合风骚。杭人唐云书于杭州。钤印:大石翁(朱) 敝帚(朱)

唐云常为友人作品题诗作跋,有唱和、应酬、评论、鉴定等等。其中以抒见解、作评论、知人论艺的序跋最富内涵。他收藏与设计紫砂壶,喜作或风趣或奇隽的壶铭,如:“四大皆空,坐片刻无分你我;两头是路,吃一碗各奔东西”(《掇球壶铭》)。“欲乞东陵种,何人忆故游。凭君范一个,拓我小窗幽”(《题沈智毅紫砂壶拓本》)。他所作法书拓本跋乃鉴定家言,以知识和风格辨识为特点,如:“南城本纸墨古色盎然,神采奕奕,拓墨虽略掩字口,无伤精神,且第五行‘黑色旂’之‘色旂’二字未损,真宋拓南城原刻本,无疑可宝也。”(《题宋拓本麻姑仙坛记》);他所作书画题跋乃真赏者言,言简意赅,得其要点,如“作书以熟而生为上乘,熟而不能生为庸俗,生不能熟则粗野;楚生笔下回旋舒展,柔若绵,刚若铁,气象万千,允推近世书苑为别树一帜者也。”(《题来楚生行书册》)所作怀念故友文乃深情者言,纪述简洁,情文并茂,朴素感人,如:“……予与大兄交熟五十年,犹忆抗战胜利后,物价飞涨,生计艰难,与兄朝则共砚,夜则促膝,或讽离骚,或赏名迹,心电交流,绝无拘束,彼此以冬梅秋菊相勉,共期经霜愈傲,不染污泥也。十载沉思,人妖颠倒,兄既蒙冤,复以予为念,谓予一度中风,不肯戒酒,嬉笑怒骂,率真不知韬晦,恐遭大难。即至前年,兄自知不起,易箦之时,犹呼吾名,出于肺腑。知交凋零,岁月催人,音容在心,人已隔世,忆及往事,能不泫然……”(《孔小瑜画集序》)这些话,皆从剖心沥肝而出的文字,断非那些堆砌词藻、华而不实或冷涩生僻、佶屈聱牙的文字所可比拟。有这样文学天赋与素养的画家,实不多见。

唐云又精于古书画古器物鉴赏,长期担任上海文管会委员、上海博物馆鉴定委员,为上海文博机构、上海美术馆、上海中国画院以及上海的私人收藏做过大量的鉴定,笔者就看过多方押在古书画上的白文“唐云审定”印。

唐云不是单纯地把绘画看作一种技艺,而是把它看作一种学问、一种文化传统,他追求厚实的古典修养,追求在书法、诗文、鉴识、收藏方面的造诣,正建立在这样的认知基础上。当代画家,多把绘画当作一种致富工具,真是不能同日而语!画可维生,画艺也要精湛的“技”,但“技”不能停留在“器”的层面,历来都有不少技巧精湛的画家,但修养贫乏,趣味不高,作品只留一个“能”字。“技”还要进乎“道”,获得高品格,这就需要画外的人文修养。