林泉到处生清风

——夏珪山水画辨析

2022-08-24□梁勇

□ 梁 勇

一、画史中的夏珪

南宋几代帝后雅好丹青,宫廷画院继承了北宋画院的辉煌,培养了一代又一代优秀的宫廷画家。承接南北宋的画家是李唐,他在北宋灭亡前三年所作的《万壑松风图》是与范宽《谿山行旅图》、郭熙《早春图》并称的北宋山水画三巨作。南渡以后,他来到杭州,开启了将北宋上留天、下留水的“堂堂大山”改变为边角构图的历程,将侧锋短皴等形式语言传递下去,开水墨苍劲一派,并培养了南宋第一代宫廷画家萧照、贾师古等人。第二代是深受李唐影响的李迪,以及阎次平、阎次于兄弟等。夏珪与刘松年、马远则为第三代①。

陈高华《宋辽金画家史料》中辑录了宋元时期关于夏珪的十一则史料,只有一则是南宋时期的。在这则南宋人观画的记录里,提到了一幅山水画是夏珪所作②。此后,在元初杭州人周密(1232-1298)回顾南宋史事的《武林旧事》中出现了夏珪的名字:御前画院共十人,分别是马和之、苏汉臣、李安中、陈善、林椿、吴炳、夏珪、李迪、马远、马麟③。稍晚,庄肃(1245-1315)的画史著作《画继补遗》中首次较详细地介绍了夏珪的信息:

夏珪,钱塘人,理宗朝画院祗候。画山水人物极俗恶。宋末世道凋丧,人心迁革,珪遂滥得时名,其实无可取,仅可知时代姓名而已。子森,亦绍父业。

认为夏珪的画作“极俗恶”,因为南宋末世才滥得虚名,对夏珪极力贬低。这种贬低并非只针对夏珪一人,细读《画继补遗》,可以看出庄肃对南宋宫廷画家大多评价不高,能得到他称赞的画家大致有两类:一类是长于花鸟画的,称赞为“有生意”(如李迪);一类是长于设色画的,称赞为“傅彩精妙”(如李崇训),这两类夏珪都不擅长,受到差评自属必然。庄肃提到夏珪有子夏森,也是宫廷画家,据现在的研究有本款真迹《猿猴图》存世④。

元末,夏文彦在《图绘宝鉴》里褒奖了夏珪:

夏珪,字禹玉,钱塘人。宁宗朝待诏,赐金带。善画人物,高低酝酿,墨色如傅粉之色。笔法苍老,墨汁淋漓,奇作也。雪景全学范宽。院人中山水,自李唐以下,无出其右者也。

存世夏珪款较可靠作品一览表

[南宋]夏珪 山市晴岚图 24.8×21.3cm 绢本水墨 美国纽约大都会艺术博物馆藏

这样,我们就知道了夏珪的名、字、籍贯和生活时段。夏珪的字很有意思,珪是玉的一种,“青珪礼东方”,禹是夏代的创始人,可能字是与姓、名一一对应的。

关于夏珪的官职,庄肃和夏文彦的说法存在矛盾,如果夏珪在宁宗朝(1194-1223)已是画院最高等级的待诏,赐金带,他就不会到理宗朝(1224-1263)还是祗候。宋末元初诗人张炜有一首题夏珪画牛的诗《题夏训武珪画牛》⑤,可见夏珪的官职是训武郎,正八品武职。元以后对夏珪生平的记述恐不可信。

根据夏文彦的说法,夏珪在宁宗朝(1194-1223)为画院待诏,赐金带,而存世夏珪作品上有理宗题字,可以推断理宗朝(1224-1263)时他仍在画院工作。有学者认为夏珪在孝宗朝(1162-1188)末年进入宫廷,则是根据一幅有孝宗对题的扇面画而推测,这样夏珪的创作时间就至少从12世纪80年代持续到13世纪30年代,共持续四十多年的时间。一个宫廷画家要服役这么久,从早年到晚年都保持着很高的艺术水准,恐怕是很困难的。

从画院的官职地位来看,马远、夏珪并不突出,但从受宋宁宗、杨皇后、宋理宗等的喜爱来看,马、夏是居于画院其他画师之上的。从这一时期画院存世画作上几乎只有马、夏二人的作品上有帝、后的题诗、题款,足以为证⑥。

在当下的美术史里,夏珪的地位很高。他在元人的叙述里还只是御前画院十人之一,到明代初年就已经有马、夏并称的说法,如明成祖的经典言论:“有言马远、夏珪者,辄斥之曰:‘是残山剩水,宋偏安之物也。’”马、夏已成为南宋画风最突出的代表。至迟到明代屠隆《画笺》中已有南宋四大家之称:“如李唐、刘松年、马远、夏珪,此南渡以后四大家也。画家虽以残山剩水目之,然可谓精工之极。”这样,夏珪就与南宋画院高宗年间的李唐、光宗年间的马远、宁宗年间的刘松年并称为“南宋四家”。

综上,可见较为可信的夏珪的历史信息实在是少得可怜,而存世的夏珪可靠真迹也同样稀少,正如黄小峰所说:“无论是他留存于今的绘画作品,还是他本人以及其家族的生平概况,统统笼罩在朦胧的迷雾之中。”⑦对一般书画家适用的时代背景、艺术环境特别是交友圈的探究,就夏珪而言,几乎都无从下手,只能从存世真迹的分析来认识谜一样的夏珪。

二、夏珪存世真迹及分期

夏珪与马远相比,传世可靠真迹要少得多,明代陈衎就已发现了:“马、夏同称,然夏珪画视马远为少见。”⑧马远作品存世量数十件,题材广涉人物、山水、花鸟,尺幅有小扇面也有大立轴和长卷,还有多幅有南宋帝、后题诗的诗意画,为鉴定、断代提供了丰富的信息。相比之下,夏珪可靠的存世作品仅有几件,基本上是一些尺幅较小的扇面、册页画,大多是平常景物。其中有南宋皇帝或皇后题诗的可靠真迹只有一两件,最为可信的是《山水十二景图》(美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏)。

《山水十二景图》现存最后四段,末尾署款“臣夏珪画”。经王耀庭比对:样式为“臣”字居中、字小,“夏”字大、空一格,再写“珪”字,相对小,“画”字又大如“夏”字,完全符合南宋画院“臣字款”格式,为真迹无疑。通过龙形印而断定卷上题名者为宋理宗,而非杨皇后或谢皇后⑨。

通过与《山水十二景图》夏珪款的对比,可以在存世有夏珪款的作品中进一步确定如下几幅较可靠画作(详见表格)。

以上作品款署,书风相当一致,较为可信出自一人之手。款署藏于石缝树隙间,符合南宋画款署的一般规律。就字形而言,“夏珪”两字较细长,“夏”字中间一笔长,起笔有顿笔,最后一笔捺拉长。“珪”字左边都有一顿,表示“斜玉旁”。

[南宋]夏珪 雪堂客话图 28.2×29.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

下面从这几幅较可靠的夏珪作品开始,探寻夏珪的本来面貌。按照画家的成长历程,一般都是从工整谨细发展到放纵不拘,传统上也是按此一判断将夏珪画作分期,笔者以下分为三期。

1.早期

《雪堂客话图》册页:画江边雪景。天空和水面略染淡墨,以留白当雪的方式烘托出大雪的洁白和寒气袭人的气氛。山头、坡岸、房顶、树梢全都被白雪覆盖,室内对话的二文士与水中划桨的一渔翁相对照,一静一动,一暖一寒。山峦用小斧劈皴和短线条秃笔直皴,表现山石方硬奇峭而又苍润浑融的质感,正如夏文彦所说的“雪景全学范宽”。植物刻画细致,构图相较中后期更为满密,亦可看出由左上角到右下角的对角线。这种册页原可能作为小屏风使用。

《观瀑图》扇面:画面近景为河畔双松围绕的敞亭,亭中有二文士。其中一人手指亭后侧的瀑布。远景处为迷蒙中的峰峦。对角线构图初见端倪,重心集中在右下角。画面内容恰如程钜夫《题夏珪山水》诗所描述的:“隐者多依泉石间,结庐相对共幽闲。谁知泉石更多事,日夜斗声来撼山。”⑩这种扇面,中有折痕,原应装有扇骨,做团扇使用,可能对幅为宁宗题诗。

2.中期

《山市晴岚图》册页:班宗华指出,此图符合宋代《潇湘八景》系列图像中《山市晴岚》构图的图像特征:“山市聚集在山腰里,山的一边有一桥,另一边有小径。点景人物分别出现在村巷、小桥、山径上。”⑪此时,近景与远景已完全隔开,而在早期的作品中,二者之间以淡墨晕染的烟岚雾霭相衔接,现在远山的山脚逐渐隐没于虚空的留白之中。

《山水图》册页:近景处渔夫下船归家,渔船泊岸,可见晾晒在船上的蓑帽。右下几棵松树挺立,远处飞来一群归雁。远山顶端横亘着几抹夕阳。班宗华认为此图亦属潇湘八景题材,为“渔村夕照”⑫。

《烟岫林居图》扇面:此图延续了《观瀑图》近树、中水、远山的大致构图。近景树丛笔健墨浓,树木茂盛,疏密有致,中间一组起着支撑作用,树高干粗叶茂,两边各一组辅作陪衬。近景树丛间,小桥曲径隐现,通往林间幽居的房舍,可见人物行踪。一人转过山石,过小桥,沿着弯曲的小路向坡下的茅屋走去,中景也是若隐若现的水面。远处一片空旷、开阔,在云雾笼罩下,左边露出峭秀的山峰,一峰突兀耸立在群山之巅。班宗华认为此图亦属潇湘八景题材,为“潇湘夜雨”⑬。

[南宋]夏珪 山水图 24.4×25.3cm 绢本设色 美国印第安纳波利斯艺术博物馆藏

《松溪泛月图》扇面:近景处两棵长松交叉生长,延续了《烟岫林居图》右侧两棵树的造型,松针全用绿色点染,整画色调清新自然。上方天空中勾勒出一轮圆月,下半部绢面淡染,烘托出了暗淡、宽广的水面,给人波光粼粼之感。文士泛舟江上,点景人物以寥寥数笔绘出,亦觉生动形象。虽有可能使人联想到《后赤壁赋》的描述,但此图应可以确定为潇湘八景中的“洞庭秋月”题材。

3.晚期

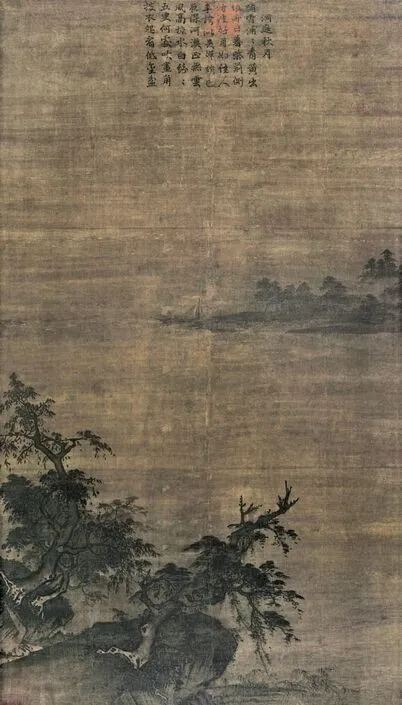

《洞庭秋月图》立轴:画面左下角为两块斜向的坡石,分别长出一棵和两棵大树,树枝迎风摇曳,垂挂藤萝。中景处有滩涂,停有船只。近景与中景间隔着宽阔的水面。虽然画题是“秋月”,画幅上方却没有画出圆月。上方题诗为宋理宗书法:“洞庭秋月:橘香浦浦青黄出,维舟日暮柴荆侧。涌波好月如佳人,争夸似弄婵娟色。夜深河汉正无云,风高掠水白纷纷。五更何处吹画角,披衣起看低金盆。”这可以作为夏珪曾画过《潇湘八景》题材作品的一个例证。班宗华认为是元代摹自夏珪风格的作品。傅熹年认为画是夏珪真迹,字是理宗早年所书⑭。

《山水十二景图》:此图根据著录,原为十二景,现仅存最后四景。幸有一个完整的摹本存美国耶鲁大学美术馆。末尾四段也有一个摹本存台北故宫博物院。清初高士奇记载详细,他所看到的可以确信是此图的完整版:

宋夏禹玉山水卷,绢本,高七寸七分,长一丈六尺三寸,末尾著细楷书“臣夏珪画”。共十二景,每景题字皆理宗御笔。有双龙小玺,内府大玺,前后钤缝宋印三方,元印五方。绢素精坚完好,笔墨闲雅,位置清旷,为所见第一。江皋玩游。汀洲静钓。晴市炊烟。清江写望。茂林佳趣。梯空烟寺。灵岩对弈。奇峰孕秀。遥山书雁。烟村归渡。渔笛清幽。烟堤晚泊。⑮

这十二景,两两相对,一前一后。从题材上看,仍不脱潇湘八景图式的影响。如“遥山书雁”一段仿自“平沙落雁”,“烟村归渡”“渔笛清幽”都有“远浦归帆”“渔村夕照”的影子。末端“烟堤晚泊”一前一后两个挑担的行人,从“烟寺晚钟”母题变化而来,将远处的寺塔改为城关。

上述八幅可靠真迹,既风格一致,又存在由半边构图简化为一角构图的趋势。越到晚期,布局清旷简洁,皴笔逐渐减少,染的成分增加较多。由于前景、后景逐渐拉开,层次分明,近景突出,远景迷蒙,在虚实、开合、疏密等关系上都做到了恰当处理。除个别松针、晚霞淡设色外,全用水墨写成,这是古人早已注意到的“酝酿墨色,丽如染傅”。

从题材上看,中晚期,基本上都是“潇湘八景”系列题材。“潇湘八景”母题经过北宋宋迪、南宋马远的传承,到夏珪这里结合了米家墨戏的“影似”,不经营对象的形似,更强调生动地描绘空气与光照。稍后的牧溪、玉涧则在驾驭水分上走得更远。

三、夏珪山水画风格分析

夏珪山水画的基本面貌是:画面半部留白,画夜色朦胧中的远山近丘,取山角、水涯的边角小景,构图从左下角或右下角山坡进入画面,大石横卧,山坡上长有几棵大树,大树向水面方向倾侧。树下一小径,点景人物或在路上行走,或在路尽头的建筑里活动。近处一侧为水面,自然地连接起雾霭氤氲的中景。远处是云水浸润的山景,丘陵连绵。对于南宋院画,苏立文(Sullivan)有一个很精到的说法:“南宋画家有时连阳光都有点害怕。”夏珪画中的暗淡静谧,与人物画中的妇女闺阁、花鸟画中甜美的芳香一起,散发出南宋画共同的夜色气氛。

1.章法布局

[南宋]夏珪 烟岫林居图 25×26.1cm 绢本水墨 故宫博物院藏

[南宋]夏珪 松溪泛月图 24.7cm×25.2cm 绢本设色 故宫博物院藏

马、夏二人能作为南宋绘画的代表,突出地表现在山水画的构图上。通常所说“马一角,夏半边”寓意南宋半壁江山“残山剩水”,这一说法其实意在说明二人的共性,而非区别。马远并非只画一角,《十二水图》就是典型的画半边,马一角的说法可能更接近于马远之子马麟的面貌。马、夏二人画面剪裁的构图与梁楷、李迪都很接近,可以说南宋中晚期的共同特征是善于提炼剪裁、笔简意足、意蕴深远,二人在构图上并无明显区别。

南宋山水画的边角构图,是从李唐开始的。“画师白发西湖住,引出半边一角山。”从李唐到马远、夏珪,南宋山水画确实存在幅中内容逐渐缩减的趋势,马、夏的构图比李唐更为简洁,更强调空间感,善于利用空白来体现大自然的辽阔、深远,能将整个画面设计成或上疏下密,或左实右虚,起到虚实相间、疏密有致,显示出黑白对比的强烈。夏珪作品早期要画一多半的篇幅,中晚期逐渐减少为一角。此外,夏珪与李唐不同的是,李唐《长夏江寺图》《江山小景图》都是横向通体的长卷,而夏珪《山水十二景图》是单个小景的组合,这很可能同他熟练驾驭“潇湘八景”图像有密切关系。

2.画山

同南宋其他宫廷画家一样,夏珪笔下的山石是南方的石质山体,可能就是取材于西湖及临安附近的山水景致。近景山石先用墨细勾出轮廓,再用密集的短条皴、大斧劈皴有力地描绘出岩石的坚硬质面,笔墨苍劲雄强,淋漓劲爽。用浓淡墨晕染,把近石的立体质感和远山中烟云变幻莫测的动态表现得恰到好处。中间似有迷蒙而悠远的水汽,用大片空白表现水天一色的效果。

远山多是轻淡的一抹简影,以云雾与近景隔开,高峰兀立,在云雾掩映间现出突兀的山峰,在蜿蜒起伏的山岭上,还会点缀零星的淡墨树丛。有的山峰以大笔侧锋刷出,快速斜扫。远山后背景全用淡墨烘染,应为烘托晚景。

3.画树

夏珪画树全用粗笔,高大的梧树枝叶繁茂,亭亭如盖。岩上树木倒向水涯。树木的根部裸露,奇崛地显露在山间。树干用双勾,树叶点而不勾,浓墨攒笔随意点簇,生动自然。树林渐次退远,远处树丛处在烟雨迷蒙之中,仅树冠若隐若现。用笔虽简,却意趣横生。夏珪真迹中几乎每幅都有近景处斜向交叉的两棵树,用这种错落感营造出景深效果,是他独到的一种设计。

夏珪画树的突出特点是树叶随风摇曳,传达出清风拂面的飘动感。后世伪造的夏珪画作,所画树叶或静止、或呆板,极难达到飘动感。中国画中对风、雨、云、烟等无形物体的表现不停地在探索之中,夏珪通过树叶摆动来表现风,尤称独到。陆完称赞夏珪“但觉层层景不同,林泉到处生清风”,非常准确地抓住了夏珪的这一特点。

4.画水

[南宋]夏珪 洞庭秋月图 189.6×108.9cm 绢本水墨 美国佛利尔美术馆藏

夏珪画水,中景平湖河道若隐若现,似有似无。线条果断而泼辣,寥寥几笔即可勾画出水面涟漪轻轻荡漾的效果。小溪的流动增加了画面的纵深感,使构图自然而灵动地丰满起来,中景烟水氤氲掩映,在雾气中消失绵延至远方。

画法上云:得笔法易,得墨法难;得墨法易,得水法难。夏珪笔法、墨法、水法都较为精炼,远近分明,墨气明润,烟润苍秀,使得景色含蓄动人。

5.画建筑、人物

夏珪画人物简笔勾勒,大致可分为《山市晴岚图》中的行人、《观瀑图》中的文士、《山水十二景图》中的渔夫三类。这体现出山水画由北宋行旅山水到元代隐居书斋山水的过渡阶段的面貌。行人与小径相配,有小径、有桥必有人,行人佝偻着身躯,在山间小径挑担甚或持杖前行,虽只对其圈脸、勾衣,寥寥数笔,却将人物行进的动态表现出来。

夏珪画中房屋的外墙和窗格都是信手而成。沿水边蜿蜒的小径,绕向坡后一座邻水的建筑,有的是行人即将归往的家,有的是观景佳处。上至观景轩厅,下至路边茅草房,都是如画史所说,不用界尺,简笔勾勒。

四、从与马远的比较中确认夏珪的笔墨要点

李唐所开创的南宋水墨苍劲一派,总的特征是:“以粗笔重墨完成了对小斧劈皴的变革,形成了山水画史上的新创——大斧劈皴和刮铁皴等,专写水际岸边的巨石和斜坡,把江南幽湿多雨的气候特性表现得淋漓尽致。”⑯夏珪因与马远基本同时代,二人都继承了李唐水墨苍劲的特点。

明人曹昭《格古要论》所说:“夏珪山水,布置、皴法与马远同;但其意尚苍古而简淡,喜用秃笔,树叶间有夹笔,楼阁不用尺界,信手画成,突兀奇怪,气韵尤高。”夏珪与马远是有明显区别的。其一,从笔墨上看,马远用笔较尖,笔法爽劲,着墨持重,画面山石效果十分厚重;而夏珪用笔略秃,更善于运用水分渲染,先用水笔涂抹画幅,再以墨笔点破,笔苍墨润,造成墨色淋漓的效果,更好地表现出山石的阴阳向背和层次变化。夏珪创制了“拖泥带水皴”,展现出丰富而湿润的墨调变化,体现出画家对空气感的掌握。傅熹年敏锐地观察到夏珪构思的精密处:“笔墨间的空隙的形体都经考虑,如‘烟村晚渡’一景前部的沙脚和‘渔笛清幽’一景老树的点叶,其笔墨避让间隙处几乎间不容发,和书法中的‘计白当黑’有异曲同工之妙。前人评夏珪笔法险峭、用思巧密,主要指此而言。”山的画法是鉴定夏珪的又一个突出特点。例如《松崖客话图》(台北故宫博物院藏)无款印,根据签条归在夏珪名下。此图构图与《山水十二景图》中“渔笛清幽”一段类似,相比之下可以看出此图坡岸下斧劈皴较为锋利,笔多墨少,水分不足,体现出马远的面貌。“以半边悬崖或拉长的松树圈围主要主角,也是马远常见的构图格套。”⑰可能是南宋末期融汇了马、夏二人特征的后学者所作。

[南宋]夏珪 遥岑烟霭图 23.5×24.2cm 绢本水墨 故宫博物院藏

[南宋]夏珪 风雨行舟图 23.9×25.1cm 绢本设色 美国波士顿艺术博物馆藏

其二,在具体物象上,马远工整细密,夏珪沉稳简练。如人物、楼阁的画法,马远精致准确,夏珪则点缀而成;相对马远的峭拔犀利,夏珪则不露圭角,蕴圆浑于苍劲,于疏松中见俊秀,在绘景抒情上各有千秋。董其昌虽对“北宗”山水有偏见,却对夏珪有正面评价:“夏珪师李唐而更加简率,如塑工之所谓减塑者,其意欲尽去模拟蹊径。而若隐若没,寓二米墨戏于笔端。”夏珪多少受佛教禅宗影响,主张“脱落实相、参悟自然”,趋向笔简意远、以貌取神。

其三,从题材和画面效果看,马远画有富贵、矜持的气息,而夏珪有自然、荒率的野趣。马远多画松树、梅枝,而夏珪常画梧树。马远的树长拖枝,夏珪的树多扭曲姿态,扭曲处运笔的顿挫和晕染手法,体现出行笔运墨的泼辣老练。尤其是树叶迎风摇曳的姿态以及近景处斜向交叉的两棵树,也是鉴定夏珪的突出要点。如夏珪《山水图》(日本东京国立博物馆藏),所有树均笔直挺立;《梧竹溪堂图》(故宫博物院藏),树叶静止呆板,都不是夏珪真迹。

[南宋]夏珪 山水十二景图(后四景) 27.9×230.5cm 绢本水墨 美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

五、夏珪名下几类山水画作辨析

传世夏珪名下的作品有数十幅,除去明显的后世伪作外,值得深入辨析的有如下几类。

1.笔墨精到的南宋扇面

《遥岑烟霭图》(故宫博物院藏):近树、远山皆具有前述夏珪真迹的面貌,如高士奇所说“点染岚烟,恍若欲雨”,可以定为夏珪真迹。

《风雨行舟图》(美国波士顿艺术博物馆藏):有学者曾怀疑此画右下角“夏珪”的署名为后来所添补,但波士顿艺术博物馆研究实验室对款字及其周边曾作详尽测验,证明署名的墨调和画中的墨调是一致的。通过高倍放大镜显示,画面和署名处墨和绢面的黏合方式也明显一致。这一证据至少证明了此画创作与落款应在同一时期完成,排除了后添之说。有学者根据此幅对题为宋孝宗题诗,推测夏珪早在孝宗朝(1162-1188)末年就已进入宫廷⑱。其实,本幅的款与夏珪真迹款有明显区别,字形较工整,笔画较粗,没有夏珪款署中明显的提按顿挫,第一字确定为“夏”,第二字仅可见两长竖,并非“珪”字,从画风上看与夏珪早年作品也差距较大,可能为孝宗朝另一夏姓宫廷画家所作。

《烟江帆影图》:相较真迹,本幅用笔更为疏淡,墨染痕迹更浓。笔墨精谨,帆船勾画细致,远山到位。班宗华认为此幅所绘为潇湘八景之“远浦归帆”,但误认此款为夏生,推测是夏珪的儿子⑲。其实这就是夏珪款的连笔简写。画风、款署与夏珪真迹差距较大,应为后添款的南宋画。

2.万里江山类长卷式图景

《溪山清远图》:此卷虽无款,但长期被作为夏珪代表性作品。既有南宋最常见的大斧劈皴,也有南宋标准的截景构图,大面积留白,简约地描写远山和对岸的隐约空蒙,近景以干笔渴墨描绘出雄峻的坡石。画法极精巧,布局疏密有致,景色虚实相生,笔法坚挺峭秀,大斧劈皴浓淡相宜。

对此图鉴定的考察有以下四点:

(1)南宋宫廷画家的画作,不论李、刘、马、夏,还是其他画家,均未有纸本画作存世,可以推测这时用绢作画是宫廷画院绝对主流,夏珪似不可能在绘画材质的创新上进行这样的大动作。这种在熟纸上作枯笔渴墨的画法是本卷最令人怀疑的一点。

(2)此图同《松崖客画图》一样,斧劈皴较为锋利,笔多墨少,水分不足,特别是长拖枝,体现出马远的特点。植物种类繁多,超出夏珪的一般面貌。

(3)此图虽为山水长卷,其实还是透露出如《山水十二景图》一般由“潇湘八景”拼凑起来的痕迹。如第一段楼阁建筑,可以肯定是从“烟寺晚钟”变化而来,第二段“渔村夕照”、第三段“远浦归帆”、第四段不明显、第五段“山市晴岚”、第六段“潇湘夜雨”,涵盖了八景大部分内容。而从画史的考察来看,宋代八景图均为八幅独立的场景,将八景融为一长卷的最早作品为元末张远所作。这对《溪山清远图》的断代也有参考价值。

[南宋]夏珪(款) 梧竹溪堂图 23×26cm 绢本设色 故宫博物院藏

[南宋]夏珪(传) 溪山清远 46.5×889.1cm 纸本水墨 台北故宫博物院藏

(4)存世有数幅纸本手卷,与此图局部笔法类似,构景略有差别,景物更为丰富,宫崎法子比较了日本藏的两幅类似图像后认为:“当时大概曾有同样画题内容而景物则多于《溪山清远图》卷的粉本。因此,《溪山清远图》卷也有可能是根据这里所假想的山水画粉本而创作出来的。”⑳

从元末开始,夏珪名下还有多幅《山水图》长卷见于著录,特别是题为《长江万里图》。这类长卷,锋芒较露,缺乏夏珪的含蓄韵致,它们的风格来源、与《溪山清远图》卷的关系,以及在明代浙派的形成、发展过程中的意义,还有待进一步探讨。

3.带有浙派气息的立轴画

《山水图》轴:在山石的画法上,与夏珪几件册页有明显区别。夏珪在阴面与侧面大小斧劈皴、点子皴、拖泥带水皴并用,表现出阴阳向背,笔势迅急沉稳,质感强烈。而《山水图》轴皴法较为单一,石面勾皴更为密集,特别是远山近坡皆用大面积的擦染,比之夏珪远山往往只勾一线,沿线先淡抹淡略,而《山水图》轴阔笔淡墨,没骨刷出,显得更为恣肆放纵,接近南宋末年禅僧墨戏的面貌。山石画法体现出可能较夏珪略晚一些的时代特征。傅熹年认为:“传世号为夏珪所作的挂幅颇多,绝大多数是仿本或伪本。”此幅“有可能是真迹。由于未见原物,且久已不知去向,存亡莫卜,只能置而不论。”㉑此图有陈少梅临本。

六、夏珪的影响

夏珪的画法,在当时画院就有影响。理宗朝画院待诏朱瑾,作雪景全师夏珪。后世可以称为临仿马、夏风格的画作很多,但其实主要体现的是马远的特色,特别是学马远的斧劈皴,可以明确是临仿夏珪风格绘画的作品很少见。

夏珪摹本常见的有两种类型:一种是明代中期院体浙派风格的作品。如柯九思题《夏禹玉长江万里图》卷(台北故宫博物院藏)、《明人长江万里图》卷(辽宁省博物馆藏)、传夏珪《江山佳胜图》(上海博物馆藏)、传夏珪《雪屐探梅图》轴(台北故宫博物院藏),都是临仿夏珪风格。这种画与夏珪真迹区别明显:浙派画比起南宋院体来明显笔法松,人物也比南宋画得大,夏珪并不画这种纸本的高头长卷,夏珪描绘水纹也不像这样刻意强调浪花的造型和装饰效果。宋旭有《仿夏珪山水图》(故宫博物院藏),款署:“嘉靖癸卯中秋之望仿禹玉仙山图,宋旭。”

第二种是日本绘画。因南宋时期中日经济文化往来的密切,特别是因僧人的往来,夏珪的作品很快传到日本,东京国立博物馆藏夏珪《山水图》对幅与传夏珪《山水图》轴,应该在日本接受夏珪的过程中起到重要作用。在夏珪画风影响下,15世纪在日本形成重要的山水画流派——狩野派。狩野派大师周文及其弟子雪舟的山水画明显受到夏珪的影响,运用柔和的水墨笔触,追求“润泽与画趣”。传夏珪《风雨山水图》(日本根津美术馆藏)应该就是狩野派临仿的作品。这种作品与夏珪真迹也有很大区别:作风粗犷,线条明快,树冠多作大墨团,房屋、人物画法有明显的日本风格。20世纪上半叶大英博物馆著名的远东艺术史权威劳伦斯·宾雍(Robert Laurence)出版有《远东的绘画》(1908)、《日本的艺术》(1909)介绍了夏珪及狩野派的艺术,使得夏珪及其日本传派在西方世界也有广泛的了解。仅就古代中国的画派在国外的影响而言,马、夏应当是影响最大的。

与宋初宫廷画的细笔勾描相比,夏珪已经是水墨淋漓;与宋末禅僧画的简笔墨戏相比,夏珪又是沉稳而景物具。“在宾雍和费诺罗莎等早期爱好中国画的人看来,夏珪的风格是中国绘画风格的典范。”㉒夏珪自己也许没有想到各取其长、执两用中,但他的作品留下了山水画从细笔到泼墨、从写实到写意、从再现到表现的转折阶段卓越的印记。

注释:

①余辉《李唐与后李唐时代的山水画》,《故宫学术季刊》,2013年夏季,第43-104页。

②陈高华《宋辽金画家史料》,文物出版社,1984年,第739页。

③《武林旧事》在“马麟”下还有“萧照”。

④艾瑞慈《夏珪或夏森》,《故宫学术季刊》第四卷第二期,第11页。

⑤陈高华《宋辽金画家史料》,第740页。

⑥见于著录的南宋帝后题夏珪画的诗句还有:“定知玉兔十分圆,已作霜风九月寒。寄语重门休上钥,夜潮留向月中看。赐赵佑。宋理宗对题,‘御书之宝’。”卞永誉《式古堂书画汇考》。

⑦黄小峰《夏圭的江山》,《中华书画家》2013年第2期,第4页。

⑧陈衎《大江草堂集》。

⑨王耀庭《宋画款识形态探源》,见《书画管见集》,台北石头出版股份有限公司,2017年,第124页。

⑩程钜夫《雪楼集》。

⑪[美]班宗华《闪耀之河——宋画中的潇湘八景》,见《行到水穷处——班宗华画史论集》,三联书店,2018年,第103页。

⑫[美]班宗华《闪耀之河——宋画中的潇湘八景》,第113页。

⑬[美]班宗华《闪耀之河——宋画中的潇湘八景》,第123页。

⑭傅熹年《中国书画鉴定与研究·傅熹年卷》,故宫出版社,2014年,第165页。

⑮[清]高士奇《江村销夏录》。

⑯余辉《李唐与后李唐时代的山水画》,第53页。

⑰何传鑫主编《文艺绍兴——南宋艺术与文化·书画卷》,台北故宫博物院,2010年,第368页。

⑱施纯琳《夏珪〈溪山清远〉图卷研究》,台湾大学艺术史研究所硕士论文,1998年,第58-71页。

⑲[美]班宗华《闪耀之河——宋画中的潇湘八景》,第119页。

⑳[日]宫崎法子《日本所藏有关夏圭的资料》,《故宫博物院院刊》2006年第6期,第134页。

㉑傅熹年《中国书画鉴定与研究·傅熹年卷》,第166页。

㉒[英]贡布里希《西方人的眼光》,见苏立文《山川悠远》,上海书画出版社,2015年,第185页。