脑卒中病人发生胃肠功能紊乱风险预警模型的构建

2022-08-23蔡文智蔡诗莹任东林

陈 敏,蔡文智,陈 玲,蔡诗莹,苏 丹,任东林

1.南方医科大学深圳医院,广东 518101;2.南方医科大学护理学院;3.深圳市宝安区福永人民医院;4.中山大学附属第六医院

随着我国社会老龄化形势的不断加剧,脑卒中已经成为我国最常见的急性脑血管疾病之一,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点[1]。根据不同发病机制,脑卒中可分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中,其导致的脑组织损伤进而引起的一系列神经功能缺损症状是其共同的病理基础和临床表现特征,其中部分病人可在脑卒中急性期因严重的神经功能损伤而死亡,而更多的病人则是在渡过急性期后由于各种脑卒中并发症的出现导致生活质量下降,寿命缩短[2]。其中以便秘、腹胀、呕吐及消化道出血等为特征的胃肠功能紊乱是脑卒中病人最常见的并发症之一。国外研究发现,脑卒中后胃肠功能紊乱的发生率为30%~50%[3],而我国的一项流行病学调查发现,其发生率可高达63%[4]。目前,普遍认为脑卒中后病人胃肠功能紊乱并不会对生命造成直接威胁,但由于病人营养物质摄入障碍可明显影响神经功能的恢复,而且还会引发肠屏障功能改变,是引发其他医源性疾病甚至死亡的重要诱因[5]。因此,加强对脑卒中病人胃肠功能紊乱的预测,进而采取个体化的干预措施,对于提高脑卒中治疗效果、改善病人生活质量具有重要临床意义。本研究拟将我院收治的脑卒中病人作为研究对象,通过构建列线图模型,将风险因素定量化,预测病人急性期胃肠功能紊乱的发生风险,以期为临床针对该类病人的早期筛查和治疗提供参考,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2019 年1 月—2021 年7 月我院神经内科或神经外科收治的脑卒中病人398 例作为研究对象,根据病人住院期间是否并发胃肠功能紊乱,分为胃肠功能紊乱组和胃肠功能正常组。纳入标准:①所有病人经头颅影像学(CT 或MRI)检查,结果提示为脑出血或脑梗死,且符合《中国脑出血诊治指南(2019)》或《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018)》中的相关临床诊断标准;②以病人出现下列任何一项临床症状或体征判断为胃肠功能紊乱(脑卒中急性期相关的神经性恶心、呕吐等消化道症状除外),包括食欲减退、腹胀、恶心、呕吐、腹泻、便秘或消化道出血(包括呕血和便血);③病人脑卒中为首次发病,发病至就诊时间≤24 h,住院时间不少于14 d,且住院期间临床检查资料完整。排除标准:①病人就诊前合并有胃十二指肠溃疡、消化道肿瘤或肝硬化等消化道疾病;②混合型脑卒中病人;③因消化道感染引起的胃肠道功能紊乱;④病人伴有严重的心功能不全、肝肾功能障碍、血液系统疾病或恶性肿瘤性疾病等。

1.2 临床资料收集方法及内容 于我院电子病历系统中收集病人相关临床资料,收集过程均由同一研究团队完成。①一般临床资料:包括病人性别、年龄、体质指数(BMI)、吸烟史、饮酒史、是否合并高血压或糖尿病等;②发病特点和治疗方法资料:包括病人入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、脑卒中类型、脑卒中部位及住院期间管饲方式等;③实验室检查指标:包括血白细胞计数(WBC)、血红蛋白(Hb)、血管活性肽、胃泌素(GAS)、肌酐(Scr)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、白蛋白(ALB)及C 反应蛋白(CRP)等。

1.3 统计学方法 采用SPSS 23.0 软件对数据进行分析。定性资料采用例数和百分比表示,组间比较采用χ2检验。定量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。然后采用二元Logistic 回归分析筛选脑卒中病人合并胃肠功能紊乱的独立危险因素,最后通过R(Version 3.5.3)软件和rms 程序包建立列线图模型。列线图模型内部验证采用Bootstrap 自举法,模型预测能力通过一致性指数(C-index)和校正曲线进行评估。

2 结果

2.1 脑卒中病人一般资料及胃肠功能紊乱发生情况 398 例脑卒中病人中,脑出血71 例(17.8%),脑梗死327 例(82.2%);男243 例(61.1%),女155 例(38.9%);年龄32~81(62.17±13.74)岁。192 例病人在住院期间发生胃肠道功能紊乱,发生率为48.2%,其中食欲减退152 例次,腹胀136 例次,恶心173 例次,呕吐116 例次,腹泻96 例次,便秘77 例次,消化道出血21例次。

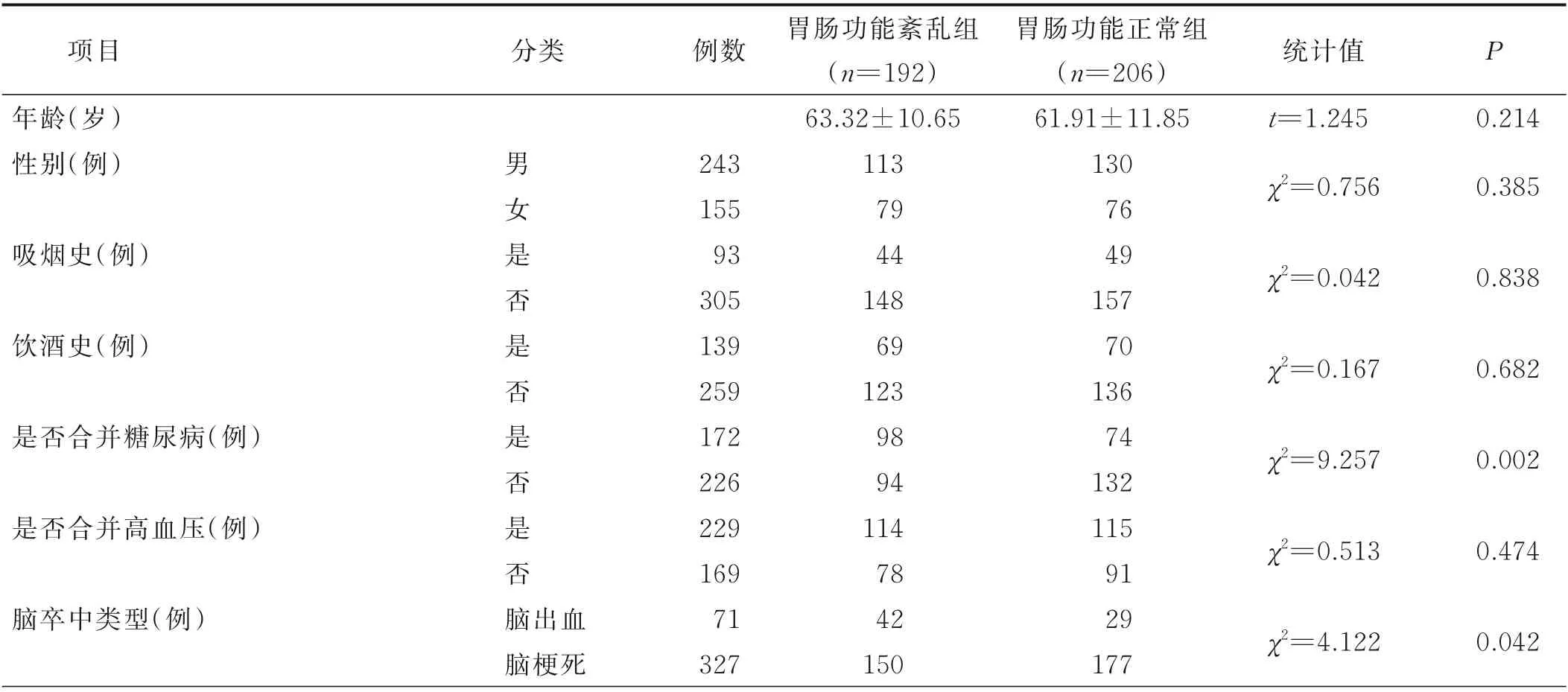

2.2 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱影响因素的单因素分析(见表1)

表1 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱影响因素的单因素分析

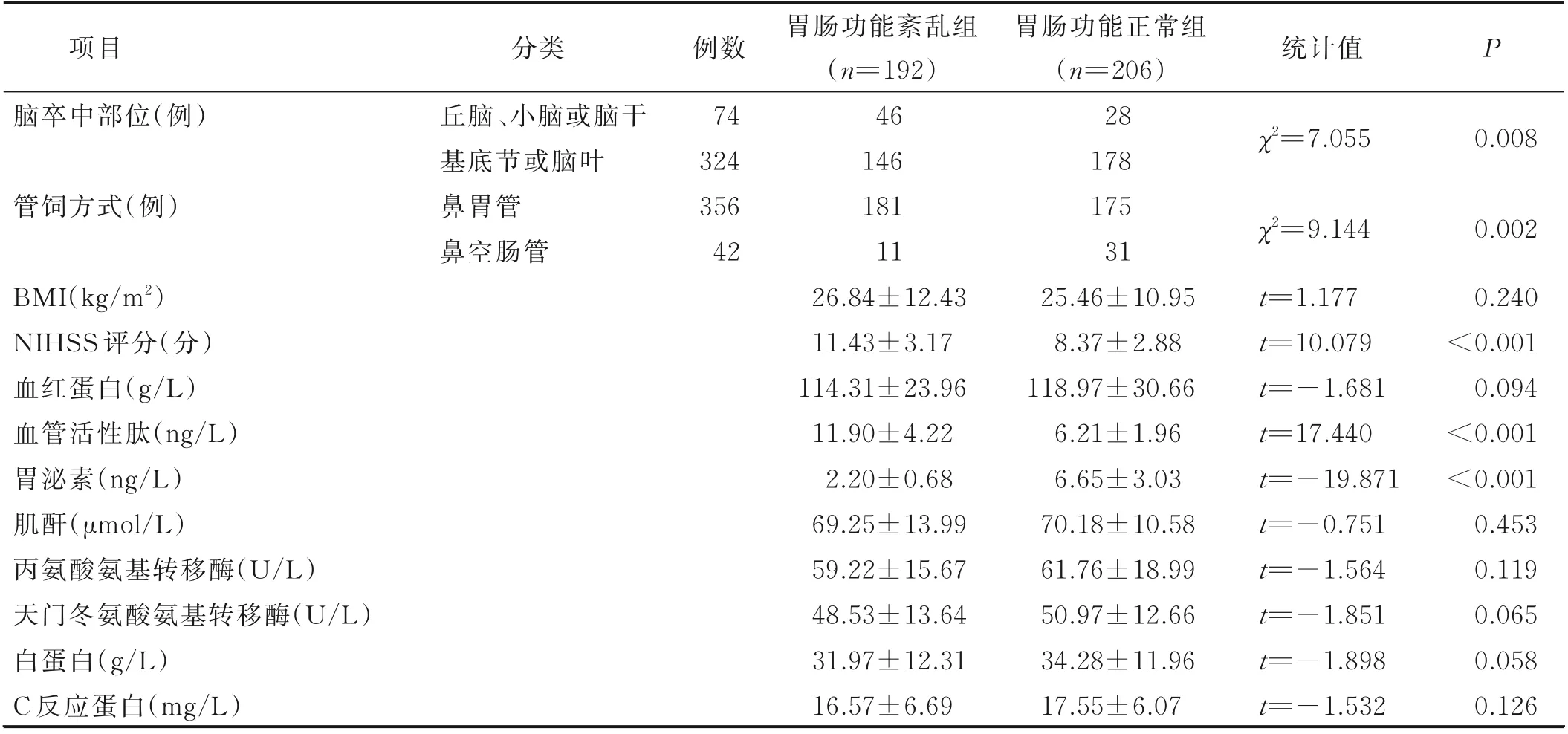

(续表)

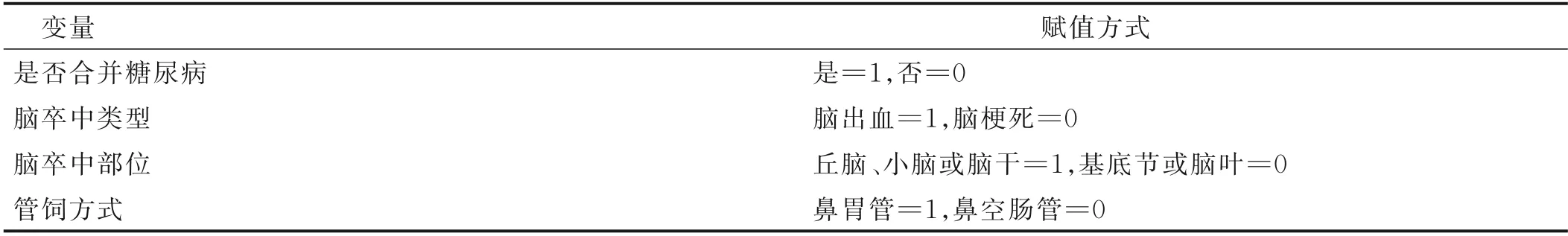

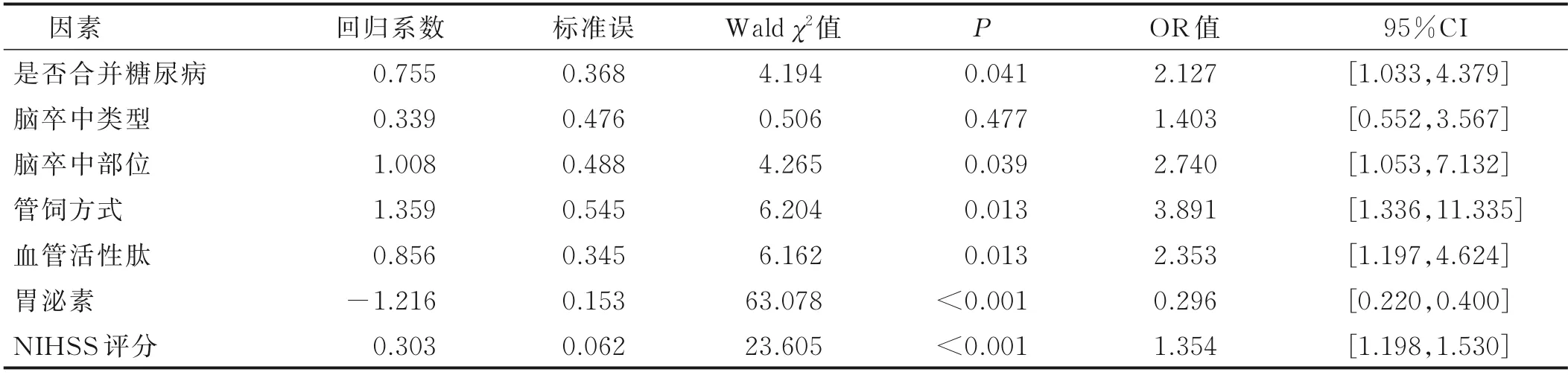

2.3 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱影响因素的多因素分析 以病人住院期间是否发生胃肠功能紊乱作为因变量,单因素分析中有统计学意义的因素作为自变量,定量资料变量赋原值,定性资料各变量赋值情况见表2,进行二元Logistic 回归分析,结果发现,在控制其他混杂因素的前提下,合并糖尿病、采用鼻胃管管饲方式、血管活性肽升高、NIHSS 评分升高及脑卒中部位位于丘脑、小脑或脑干是脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的独立危险因素(P<0.05),而血胃泌素水平升高是其保护性因素(P<0.05)。详见表3。进一步对NIHSS评分、血管活性肽水平、血胃泌素水平行ROC 曲线分析,计算最大约登指数确定其最佳诊断界值,结果发现上述指标的最大约登指数分别为0.420,0.673 和0.812,最 佳 诊 断 指 界 值 分 别 为9.5 分、8.00 ng/L 和3.29 ng/L。

表2 自变量赋值情况

表3 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱影响因素的二元Logistic 回归分析结果

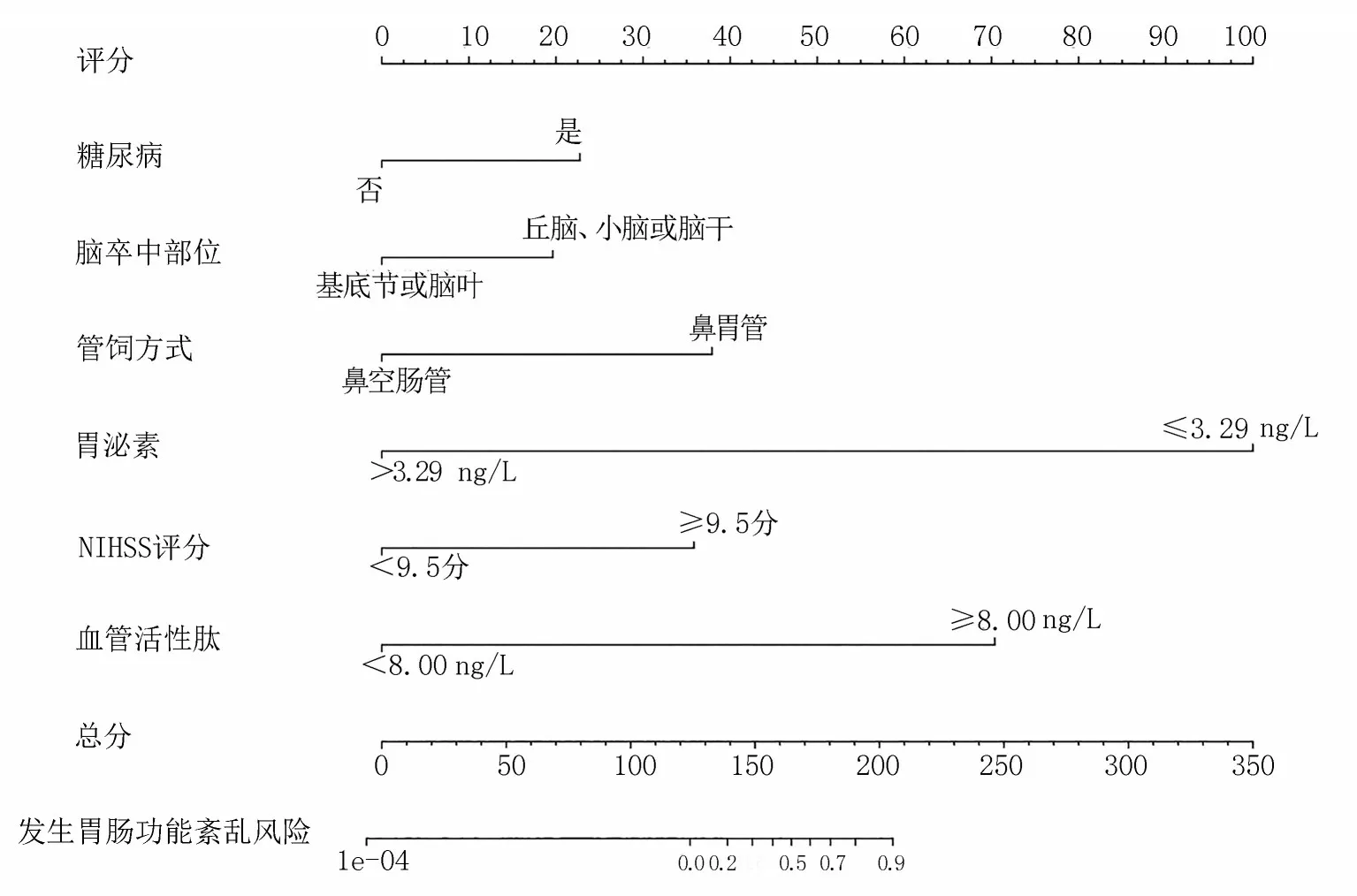

2.4 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱风险预警模型的建立与应用 将回归分析得到的6 个变量通过R 软件rms 程序包建立脑卒中病人发生胃肠道功能紊乱风险预测列线图(见图1)。实际临床应用中医务人员可对病人潜在的风险因素进行评估,并在图1 中的各预测因素找到其对应数值,将各预测因素得分相加即可得到总分,最后将总分在发生风险数轴上读数,即为该病 人发生胃肠功能紊乱的风险系数。

图1 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱风险预警列线图

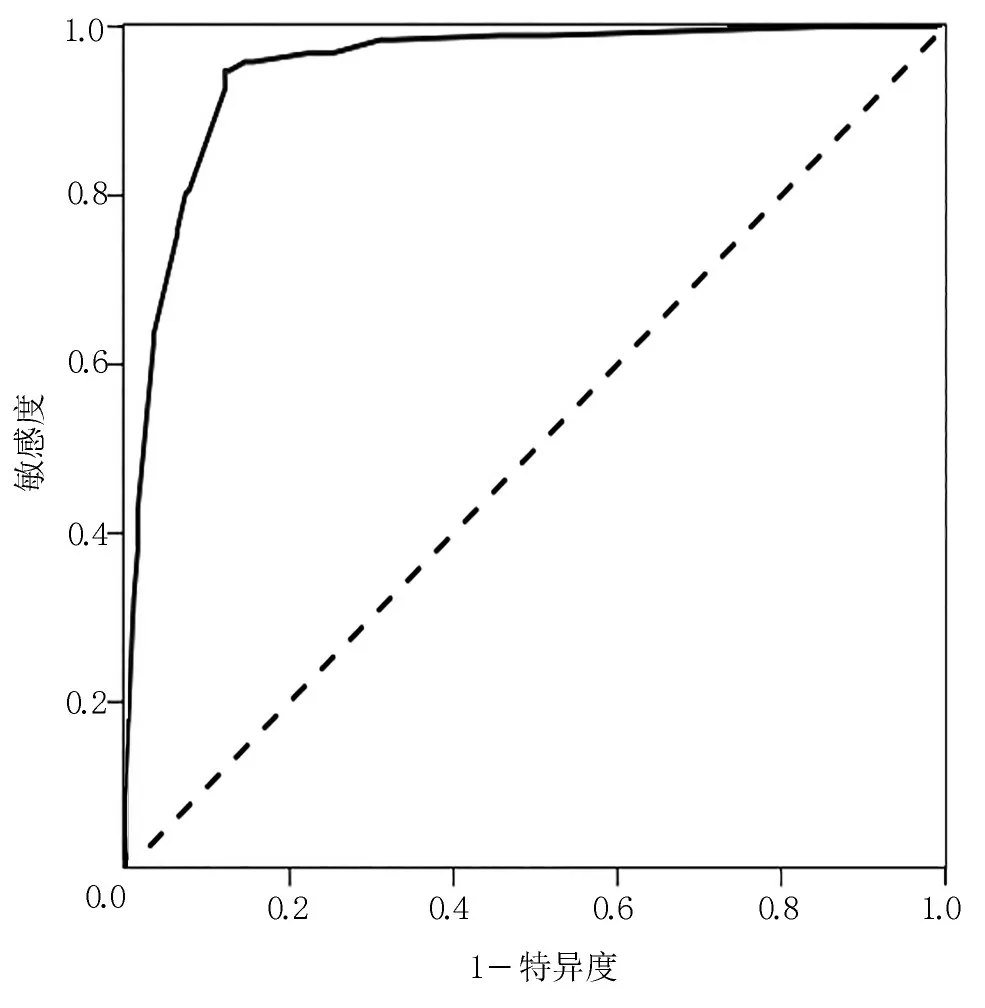

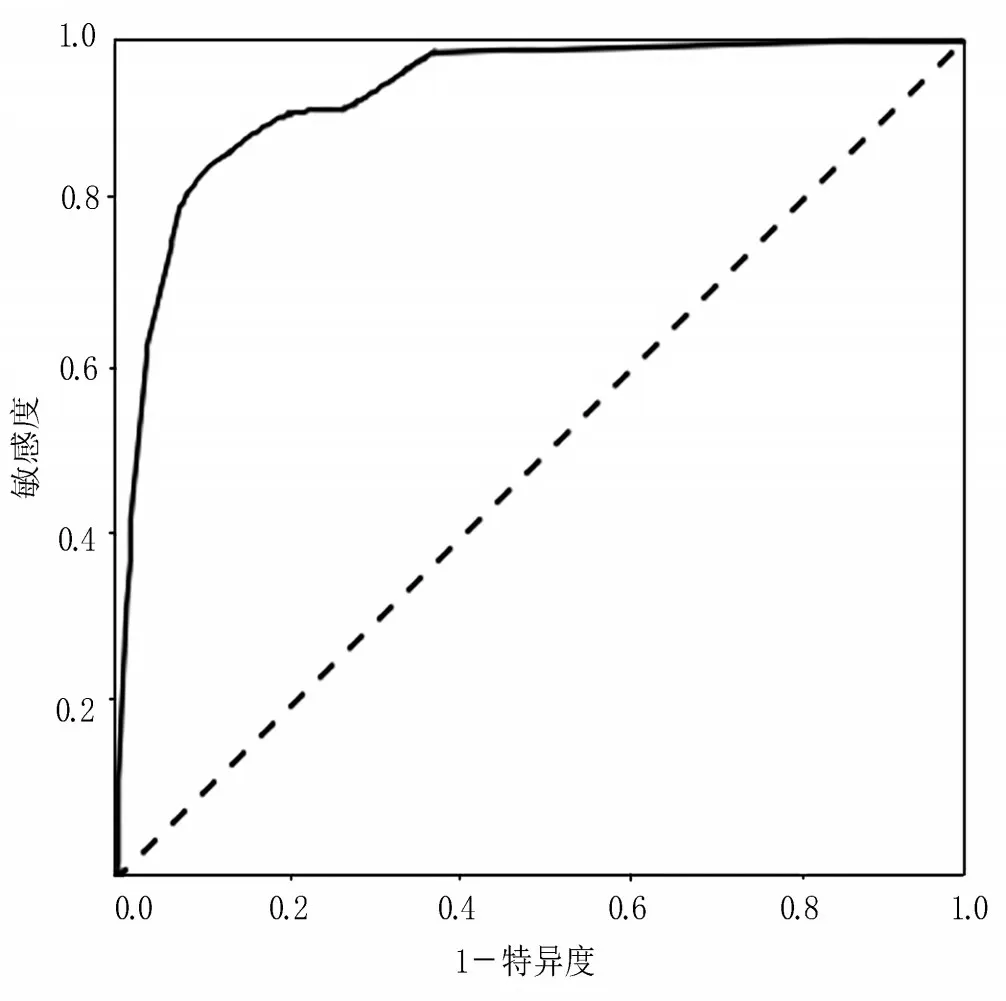

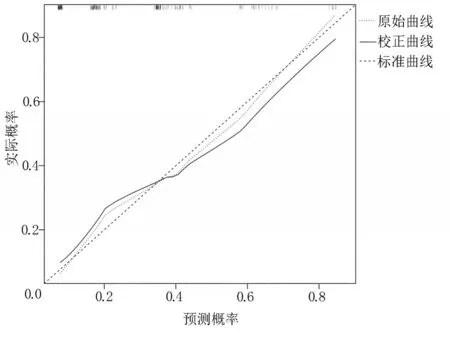

2.5 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱风险预警模型的效应评价 对上述列线图模型进行内部验证,采用C-index对模型进行评价,结果发现初始列线图的C-index为0.952(见图2),通过1 000 次Bootstrap 法对模型进行验证后,C-index 为0.946(见图3),且校正曲线显示模型预测值和观察值具有一定的相关性(见图4),说明该模型对预测脑卒中病人发生胃肠道功能紊乱的概率与实际发生概率具有较高的一致性。

图2 初始列线图模型的ROC 曲线

图3 Bootstrap 法验证后列线图模型的ROC 曲线

图4 脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的校正曲线验证

3 讨论

随着全球社会老龄化形势的不断加剧,脑卒中的发病率正逐年上升,已经成为影响人类寿命和伤残的重要脑血管疾病。我国流行病学调查研究表明,在20岁以上的成年人中,脑卒中的发病率约为246.8/10 万人年,而死亡率高达114.8/10 万人年[6]。部分存活病人在度过危险期后,又可出现神经系统、内分泌系统及代谢紊乱等并发症,其中胃肠道功能障碍是发生率最高的并发症之一[7]。胃肠道功能障碍不仅可导致病人出现营养供给问题,影响神经功能的恢复,而且也是发生胃肠激素紊乱的重要诱因,甚至导致肠道菌群/毒素移位和全身炎性反应综合征,危及病人生命[8-9]。近年来,较多学者针对脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的危险因素进行了分析,然而,胃肠功能紊乱的发生往往是多种因素共同作用下的结果,且各因素在胃肠道障碍的发生和发展过程中的作用可能不同,因此单独分析某个因素可能无法准确对脑卒中病人发生胃肠道功能紊乱做出预测,临床可操作性欠佳。本研究采用列线图模型,将可能导致病人发生胃肠道功能紊乱的危险因素定量化,综合考察各因素在其发生和发展过程中的作用,通过简单计算即可得出发生概率,具有快速、直观、精确的优势。

3.1 血管活性肽及胃泌素水平是脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的影响因素 血管活性肽主要由肠神经元细胞分泌,并作为一种神经递质广泛参与肠神经系统的调控,胃泌素主要由胃壁或肠壁G 细胞分泌,可作用于整个消化道,是机体调节胃肠道蠕动的重要激素,也是反映胃肠道功能状态的重要血清指标志物[10]。研究表明,生理剂量的胃泌素可直接作用于胃体和胃窦部的环形肌和纵行肌,并可增加乙状结肠和直肠的锋电位,促进胃肠道肌肉的收缩和运动,在维持胃肠道正常运动方面发挥重要作用[11]。本研究发现,合并胃肠道功能紊乱的脑卒中病人中血清血管活性肽水平明显增高,且是该类病人发生胃肠道功障碍的独立危险因素,提示其可能在脑卒中病人发生胃肠功能紊乱中发挥重要作用。蒋苏等[12]观察了缺血性脑卒中病人血清胃肠激素水平与胃肠功能紊乱的关系,结果发现,合并胃肠功能障碍的脑卒中病人血清胃泌素水平显著低于胃肠功能正常的病人,与张艳凯等[13]研究结果一致。然而,目前关于脑卒中病人血管活性肽及胃泌素水平对胃肠功能紊乱预测的最佳诊断界值尚未检索到。本研究根据最大约登指数得出血清血管活性肽水平最佳诊断界值为8.00 ng/L,即当病人血清血管活性肽水平高于该值时提示发生胃肠功能紊乱的风险将显著增加,临床中对该类病人应重点关注。

3.2 NIHSS 评分及脑卒中部位是脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的影响因素 本研究结果显示,合并有胃肠功能紊乱的脑卒中病人NIHSS 评分明显升高,且ROC 分析进一步表明NIHSS 评分高于9.5 分的病人发生胃肠功能紊乱的风险将显著增加,提示脑卒中病人发生胃肠功能紊乱很可能与病人神经功能缺损程度有关。原因可能是:神经功能缺损更严重的病人预后往往较差,康复时间更长,而长期行动不便及言语不利可能进一步导致病人出现抑郁和焦虑心理,而心理障碍则是引起机体发生消化不良和食欲缺乏等胃肠功能紊乱的重要诱因[14]。汪泳等[15]在脑卒中胃肠功能紊乱的危险因素分析中同样发现,NIHSS 评分是导致病人发生胃肠功能障碍的独立危险因素。研究表明,脑卒中部位位于丘脑、小脑或脑干的病人病情更加严重,NIHSS 评分也明显高于其他脑卒中部位的病人[16]。本研究还发现,脑卒中部位位于丘脑、小脑或脑干的病人更易合并胃肠功能紊乱,其主要原因很可能与该类病人神经功能缺损更加严重有关。除此之外,人体的呕吐中枢及消化道化学感受器均主要位于脑干延髓也可能是该脑卒中部位更易诱发胃肠道功能紊乱的原因之一。

3.3 合并糖尿病及采用鼻胃管管饲是脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的影响因素 本研究结果还显示,合并糖尿病是脑卒中病人发生胃肠功能紊乱的独立危险因素。研究表明,糖尿病是诱发胃肠道功能紊乱的重要因素,多数糖尿病病人在没有出现胃肠道症状前已经存在胃排空延迟和胃肠道压力异常现象,而随着糖尿病病程的进展,肠壁和胃黏膜毛细血管内皮可发生损伤,导致毛细血管扩张及黏膜下肌层血管管壁增厚,管腔狭窄,血供减少,胃肠动力随之减弱[17-18]。史盛梅等[19]比较了缺血性脑卒中病人中合并胃肠功能紊乱和胃肠功能正常病人的血糖水平,结果发现前者血糖水平明显增高,且大部分病人均为2 型糖尿病病人,与本研究结果一致。鼻胃管和鼻空肠管是肠内营养的不同管饲方式,本研究发现,采用鼻胃管的脑卒中病人更易并发胃肠功能紊乱。谭继平等[20]采用系统性评价方法比较了鼻胃管和鼻空肠管对脑卒中病人胃肠道并发症的发生率,结果发现采用鼻胃管脑卒中病人腹泻、腹胀及呕吐的发生率显著高于鼻空肠管病人,认为采用鼻空肠管肠内营养方式更能改善脑卒中病人预后。

4 小结

综上所述,脑卒中病人脑卒中部位、肠内营养管饲方式、是否合并糖尿病、NIHSS 评分、血管活性肽水平、血胃泌素水平与其胃肠功能紊乱的发生存在密切关系。基于以上风险因素建立的列线图模型具有较高的诊断效能,但本研究样为单中心,研究样本数量有限,仍需多中心、大样本研究进一步证实。