陶醉于音乐的人,没有几张唱片怎么行

2022-08-23丁云实习生查文澜

记者 丁云 实习生 查文澜

苏州的古城区有那么几条路,开了一两家唱片店,在实体唱片不再流行的年份里,显得孤零零的,尤其到了深夜,仍然不知疲倦地营业着。潮流就这样来来去去,一旁同期开业的店铺早已不知去向,这些唱片店竟然还在。当然,还有一家音响店。

当社交App不断地推送有关于“黑胶”的信息时,唱片店的夏天似乎到了。

玩厌的数字唱片,潮流的黑胶文化

在潮流博主、网络媒体、粉丝拥趸等人共同的推波助澜之下,黑胶唱片迎来了一波热潮。

“在习惯了流媒体之后,大家会认为数字唱片太容易获得,不‘香’了,渐渐有人‘挖’出了黑胶唱片。”唱片潮店黑胶猩猩的主理人,常被称为花叔的张大静说。

最普遍的12英寸黑胶,它首先是一个设计类产品,封面像一幅装饰画,放哪儿哪儿好看

读图时代,黑胶唱片(以下简称“黑胶”)是被潮流博主、网络媒体挖掘出的内容素材,带动的传播让黑胶成了粉丝们都想要拥有的单品。近些年,黑胶变得五彩斑斓起来,出现了彩胶。“彩胶其实早有,就是从前红色、蓝色、绿色的胶膜唱片,但现在,彩胶成了有意思的音乐周边。”花叔说。

在追星的年纪,一旦喜欢的偶像出了黑胶,小朋友们的心态是“那我必须得有”。唱机有没有不重要,时尚潮流把黑胶推向大众。国际偶像,国内乐队、音乐人都在发行黑胶,“郭顶的《水星记》当时的发行价在200块,半年之后就抬升到3000块,他只发行了2000张,但粉丝可不止2000人哟。”花叔说,粉丝的疯狂消费,又把拥有偶像的限量黑胶变成了一件很时髦的事。

在国外,从超市就能买到唱片。全球偶像更是针对不同的商超线,一张专辑推出好几个颜色的版本,“如果一个粉丝想全部拥有,就必须去不同超市购买,这时黑胶又成了商超的一种引流方式。”“对于粉丝来说,收集所有的唱片真的都用来听吗?不,我只要有,就开心了。”花叔创立的黑胶猩猩是一个2018年在苏州成立的黑胶IP品牌,围绕黑胶,与其他品牌联名推出一系列与衣食住行相关的潮玩产品,同时也做着与苏州在地文化相融合的创意产品。近来,在苏州古城区开设了第一家社区店。

黑胶的消费,没有太多年龄标签,即便是初中生、小学生都在消费。快至深夜11点的一天,一位母亲带着小学即将毕业准备过暑假的儿子来买唱片。年龄越小的消费者,购买的往往越是像披头士乐队、皇后乐队、滚石乐队这样的经典。

几乎拥有了所有的潮流个性花叔说,胶膜唱片的一整套内容非常符合现代人的需要.

国内音乐平台的版权收费制,让一些人愿意购买一张实实在在的黑胶,“一些数字唱片的版权竟然是有时限的”或“付费购买了数字唱片,突然之间就下架了”……但凡种种,让人回味起实体唱片在手的拥有感、满足感。

一张黑胶所代表的不只是音乐本身。最普遍的12英寸黑胶直径304.8毫米,它首先是一个设计类产品,封面像一幅装饰画,放哪儿哪儿好看。播放时,将唱片放置在唱机上,A面放完,拿起来再听B面,“听久了,你知道每一首歌在什么位置,歌曲长度大概是多少……动手的过程中,你掌握了很多细节。”而换作是数字唱片,可能细节一概不知,完全沦为了背景乐。这种仪式感往往会让人觉得,花几十分钟听完一张专辑,是一种陪伴。

黑胶套装里,有歌词页,有关于这张唱片台前幕后的种种花絮,也是年轻人爱上黑胶文化的原因之一。突然某一天,大家又发现,黑胶同时可以是一种理财产品,“一个大学生花200块钱买了1张唱片,没准过半年卖出去,一个月的生活费就赚到了。”

正因为黑胶的一整套内容可设计、可观赏、可分享,非常符合现代人的需要,“它已经成了一个很社交的东西,几乎拥有所有的潮流个性。”花叔说,虽然他们有自己的全国客群,但从没想过苏州会有那么多人来买唱片,“从开业到现在,唱片快卖空了。”

需要指出的是,黑胶唱片文化仍在小众圈传播流行,即便这样,也掩盖不了“这个产业挺大的,成交市值或许比我们看到的或者想象的要大。”

聆听唱片的尽头,是黑胶

与年轻人跟潮流,买唱机摆台型不同,听了黑胶40余年,经营顶级音响30余年的古典音乐乐迷陶老师说,他们还不懂黑胶里面的“味道”。

20世纪80年代,苏州仅有几家人家卖黑胶:外文书店、新华书店、苏州工业品商场(观前美罗)、石路汇丰商场及石路精品商厦。但黑胶量最多的店铺,还在上海。“当时沪宁线上,每一家唱片店的店员都认得我,我经常去买。”而到了1993年左右,陶老师从上海汾阳路上上海音乐学院旁的一家唱片行进货,经他手的唱片最起码有上百万张。

黑胶最特别的迷人之处,在于无法快进。陶老师认为,很多音乐,有人觉得不好听就快进,然而个人初判不好听的地方,有时恰恰是音乐本身最美妙、最精彩的部分,一旦快进就再也无法领略到。换作是黑胶,只得硬着头皮听下去。

数码声冷、硬,黑胶声温、润,黑胶声音听不厌,保存时间也反而长。“当年CD刚推出时,厂商都宣称永久保存,但实际是差不多10年就报废了。”而黑胶只要自然摆放或正常竖放,是不会坏的。“20世纪五六十年代出品的唱片到今天依旧像新的一样。”陶老师指出,黑胶的成分以碳为主,而碳的稳定性很高。

黑胶的唱片封套尤其古典音乐唱片,通常选用世界名画为设计素材,唱片里套装里的小册子详细介绍作曲家、乐团、指挥等的背景……在没有互联网搜索的年代,有看头且权威。

唱片一般录制在母带上,而后保存在恒温恒湿的录音室仓库里,留待日后翻制。黑胶的制作工艺远比CD复杂,价格自然要贵。“当时工资几十块,一张唱片十几块。”陶老师太了解黑胶的发展了,当年CD推出时,唱片公司库存的黑胶销售不出去,转而销往中国大陆。飞利浦唱片封套靠上位置有一条细线,细白色就是白线版,13至15块一张;其次是银线版,18块一张;金线版最贵,往往是第一次出版发行,成本最高,20块左右一张。“第一版时,母带没有损耗,翻录最清晰,因而第一版最贵。”而CD的成本远比胶膜唱片低。

胶膜唱片的黄金时代是20世纪50年代至70年代,彼时的乐团演奏阵容堪称巅峰,录制手段也唯有黑胶。唱片商之间、录音师之间、指挥之间、乐团与乐团之间相互竞争,“比如柏林爱乐乐团与伦敦爱乐乐团之间互别苗头。”如此造就了古典乐唱片的经典涌现。

近来的古典乐唱片多是再版、复刻版,虽然制作方法相同,但今天的制作人脑海中已经固有了CD、流媒体的数码声,而非胶片的模拟声,因而新版黑胶声音也更接近CD。陶老师已很少购买新版唱片。“经典唱片现在确实难买,苏州以及其他城市两手唱片的价格太贵。但听音乐要有进步,还是要听胶膜唱片。”

人生有几张唱片,足矣

提起江南、苏州,陶老师能想到的唱片是古琴大师吴兆基的录音碟。他自己学画,但讲在艺术所有门类里,音乐最难。“我的老师曾说,在艺术中,能与哲学相提并论的只有音乐。”而能够创作出听不出民族的音乐,是真正的大师,如巴赫、贝多芬、莫扎特等人,伟大之处在于作品超越了国界。“有的音乐虽然听起来像咖啡一样比较苦,没有旋律,听一遍听不懂,但当一遍又一遍地直到听懂,会体会到音乐的生命力,成了‘没有穷尽的音乐’。”

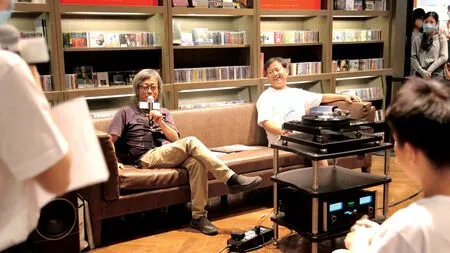

陶老师在诚品举办的一个名为《两个音乐爱好者的对话:流落荒岛,我最想带的十张唱片》分享会上说,若自由选择,他那部分的5张是巴赫的《哥德堡变奏曲》《音乐的奉献》《赋格的艺术》,贝多芬晚期的弦乐四重奏,以及莫扎特《魔笛》。但他私下说,真流落荒岛了,还给你带10张?“只挑1张的话,一定是巴赫的《马太受难曲》。”“好的音乐就像一本好书,引人一读再读。巴赫的音乐是平和的,你看书时在一旁播放,不会影响你阅读;你播放,也不会引起周围的人反感。但听一会儿,音乐又会自动进入你的脑海。”好的音乐经得起咀嚼,越嚼越有味道。

很多人10年前年轻时消费唱片、音响之类,后来渐渐放弃,所谓的被柴米油盐消磨掉了,“这种人相当多。”再过10年,又有人回头拾起当年的追逐。依陶老师来看,苏州人对音乐的消费不如广州、上海等地,其中有音乐氛围的原因。苏州有评弹、昆曲之类,可把玩的“声音”很多。另外,苏州人向来比较低调,经济能力也未到达顶级。

陶醉音乐的人,为此走上购买音响之路的人也不少。陶老师讲了一个真实发生,却像是电影里的故事。他的音响店对面有一所小学,一个孩子经常下课后来看橱窗里的一对音箱。后来这个孩子长大了,径直来到店里指明要当年他常看的那个版本里最大、最宏伟的一对,足有400斤重。

在诚品举办的一个名为《两个音乐爱好者的对话:流落荒岛,我最想带的十张唱片》分享会上,陶老师(左)说,好的音乐经得起咀嚼,越嚼越有味道

评判音响的高低,首要找到合适的音乐,否则永远体会不到美妙。许多人在受到感动后,逐渐升级了自己的音乐设备。在表现力上,他认为品牌之间的区别不大。“每家的历史都在50年以上,被全世界的人检验过了的标准相当严苛,没必要再去质疑品质,只挑选造型和色彩就好。”今天,大多数音响店过于专注家庭影院或卡拉OK,极少关注音乐,“去有的音响店,唱片一张没有。”而陶老师仍保有2万张左右的唱片,但他的态度是“唱片你要就拿去,放我这儿浪费,因为我可能一辈子也不会听上一遍。”人生只消有几张唱片,足矣。