河流砾—砂过渡(GST)研究进展

2022-08-20张艺秋胡修棉

张艺秋,胡修棉

南京大学地球科学与工程学院,南京 210023

0 引言

河流系统作为搬运载体,连通着沉积物质从山区的“源”到海洋的“汇”。广泛分布的砾石质河流中,河床从地势较陡的山区向广阔的平原搬运沉积物时,物质粒径会沿下游逐步细化。粒径下降至10~20 mm 时,沉积物会在相对较短的距离内(同一物源所控制河段长度的约1%~10%)完成中粗卵砾到极粗砂级别[1-2]的突然减小,被称为砾—砂过渡(gravelsand transition,即GST)[3-4]。上述粒度转变往往伴随着河流的相应坡折(表1),河床也从砾石质转变为砂质。砾—砂过渡现象最早由Yatsu[3]对日本河流的纵向剖面研究发现,被认为在空间和时间尺度上均具有普遍性[4]。

若采用φ值作为粒级划分标准,GST的细化能力是正常情况下的数倍[4]。然而,这个在世界范围河流中普遍出现的粒度突变现象,至今仍没有广泛认可的成因解释。表面上,砾—砂过渡是砾石质河道向砂质河道的转变,但它不仅是砾石质河流中沉积物粒度逐步细化的某种延续,还是不同河道类型的临界阈值,标志着两种河流类型之间不同的沉积物搬运机制、河道比降以及河道形态[6]。由于古今沉积相似性,它还从根本上表征着沉积盆地沉积体系的边界[7]。因此,本文结合已有文献对该重要沉积现象进行梳理和回顾,旨在发挥其对于理解河流演化与物源分析的启示和研究价值。

1 砾—砂过渡的基本特征

砾石质河流沉积物的逐步细化通常被认为是磨损和分选(颗粒在夹带、运输、沉积过程中的尺寸性选择)共同作用的结果[8]。无支流或河谷侧的物质横向输入时,沉积物粒径根据Sternberg 定律呈指数式下降,即D=D0e-αL(转引自Knighton[9])。α 为粒度下降的速率系数,D为特征粒径(如中值粒径D50),D0为该特征粒径初始值,L为下游距离。砾—砂过渡正是在一般细化规律控制下,沉积物下游粒度发生突兀转变的特别现象。

Smithet al.[4]对一些小型复杂的河流研究表明,其GST 往往发生在相对较短的距离内,由砾—砂双峰沉积物组成,伴随着相关的坡折变化。之后观察到的大多数砾—砂过渡现象均与此吻合。随着对其认识的不断修正和扩充,目前GST 大致可以分为三种类型:无显著横向物质输入的小型河流砾—砂过渡、无显著横向物质输入的大型河流砾—砂过渡、横向物质干扰下的河流砾—砂过渡。下面分别对典型案例进行介绍,以了解河流砾—砂过渡的基本特征。

表1 河流砾—砂过渡(GST)主要特征(修改自文献[4-5])Table 1 Main characteristics of gravel-sand transitions (modified from references [4-5])

1.1 无显著横向物质输入的小型河流砾—砂过渡

Allt Dubhaig是一条位于苏格兰中部高地的小型曲流河[4]。从冰碛地区流出后经过几个小岩基,该处可被视为源头并开始计算下游距离(图1)。河道宽度大约10 m,满岸流量为6~10 m3/s,一年可达数次。河谷坐落在一个古老的冰水沉积平原上,全新世至今河道比降基本未变。河床物质主要来源于局部的麻粒岩和云母片岩以及部分花岗岩漂砾。下游较低的河谷边坡被丘状冰碛物覆盖,极少有横向物质输入;下游流量变化也不大,仅有一条小支流从左侧进入。总体来说,该河流具有较小的复杂性,下游沉积物通量和流量几乎保持恒定,适合对其砾—砂过渡展开研究。

图1 Allt Dubhaig 的GST 示意图(修改自Smith et al.[4])Fig.1 Sketch map of Allt Dubhaig (Scotland) gravel-sand transition (modified from Smith et al.[4])

对河岸活动的观察表明,Allt Dubhaig 下游段总体处于低能量状态[4]。沉积物呈一定距离的指数式细化后,在源处下游2.7 km 处发生砾—砂过渡(图1)。过渡河段宽约7~8 m。在250 m 左右的距离内,河床表面中值粒径D50从15 mm 的砾石下降为不足0.5 mm的砂粒(图2)。下游0~2.5 km的距离内,河道比降从~2%(表示100 m 河道长度上,河床高程降低2 m)下降至<0.3%[7];GST发生的区间,在~200 m距离内水面比降从0.22%(类似于河道比降)下降至0.02%,减小大约一个数量级(表2)。对于如此比降变化,Smithet al.[4]认为冲积扇下游河谷末端(约3.9 km 处)修建的水电导流闸(图1),作为局部基准面将水位向上游抬高了1 m。

图2 Allt Dubhaig 河床表面粒径及河道比降的变化(修改自Smith et al.[4])Fig.2 Variation of surface grain size and channel slope inAllt Dubhaig (Scotland) (modified from Smith et al.[4])

对于复杂性较小的河流,其GST 河床变化也有较详细的观察资料。Smithet al.[4]发现,Allt Dubhaig砾—砂过渡发生时,河床由双峰沉积物组成。图3可以看到,GST区域的河床覆盖着相邻的砾、砂舌状体。向下游经过最后一个小砾石坝后(此时砂只是少量存在于坝尾),河床粒径组成的双峰性逐渐增强:从开始的单峰砾石,到双峰砾、砂,再到单峰砂。曲流河弯道处常见的深潭—浅滩结构(pool-riffle structure)也有所反映。整体来看,砾石主要分布在深潭,砂主要分布在浅滩。但砂层粗糙度减小,砾石会因在其表面流动性增强而过界(overpassing),分布在逐渐形成的砂条纹或更下游的砂层上。

表2 Allt Dubhaig与下Fraser河GST前后的水力特征(据Smith et al.[4], Ferguson et al.[8], Venditti et al.[10])Table 2 Hydraulic characteristics before and after GST in Allt Dubhaig and down stream Fraser(after Smith et al.[4], Ferguson et al.[8], Venditti et al.[10])

1.2 无显著横向物质输入的大型河流砾—砂过渡

类似于Allt Dubhaig,无显著横向物质输入时复杂性较小的小型河流GST 均相对“突兀”,且往往伴随一个“受阻”的砾石前缘[10](arrested gravel front,砾—砂过渡时无法被继续搬运的砾石堆积形成的楔形体,其下游如无特殊情况会快速转变为完全的砂层)。此时,河床物质沿下游指数下降至中粗卵砾级别时,会自然发生砾—砂过渡,短距离内完成向极粗砂的转变。然而,无显著横向物质输入时,大型河流GST的发生则往往存在一定的延后,研究也陆续观察到不那么“突兀”的砾—砂过渡。加拿大不列颠哥伦比亚省的Fraser河在很大程度上未受人类活动影响,且鲜有证据表明下游远端的砾石积累过程受到明显干扰[10],正是研究这一类型砾—砂过渡的典型案例。

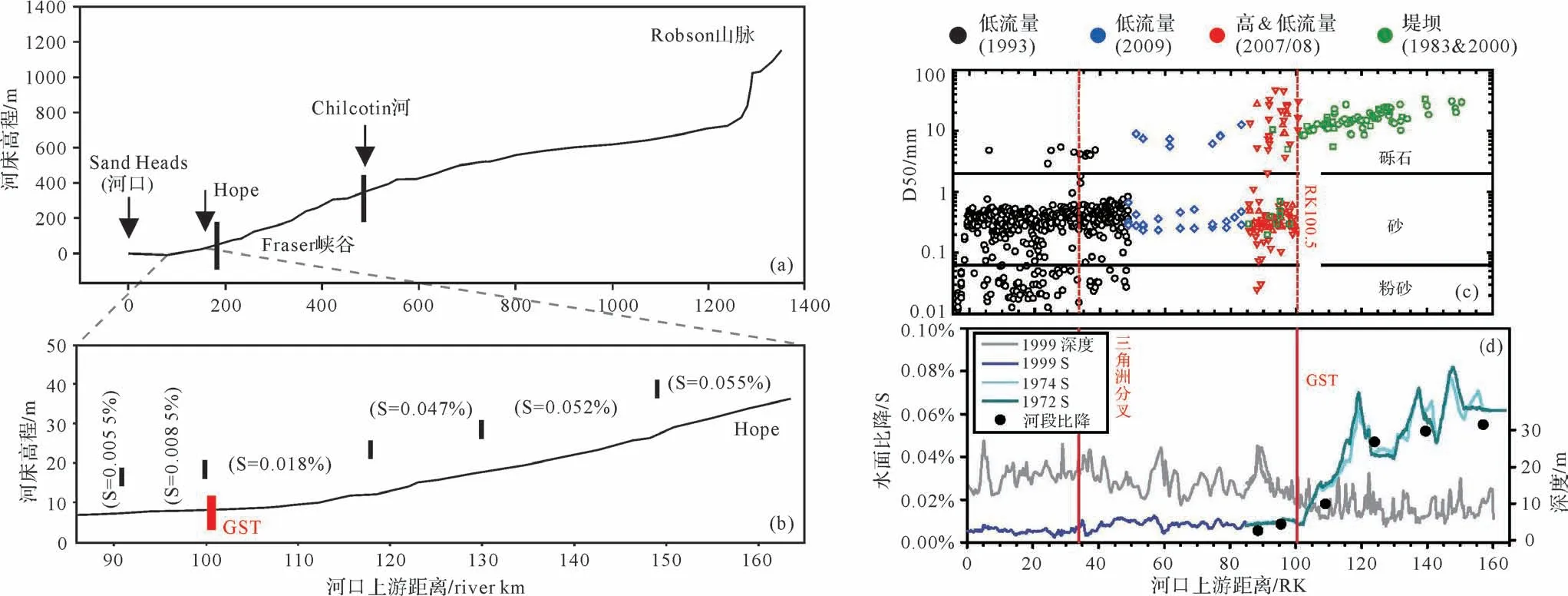

加拿大Fraser 河流域面积22.8×104km2[10],是一条规模远大于Allt Dubhaig 的大型河流(其下游段见图4)。从靠近不列颠哥伦比亚—阿尔伯塔省边界的Robson 山脉起源,向下游经1 375 km 流至Sand Heads 河口(图5)。在距离河口486 km 处,Fraser 河与Chilcotin 河交汇,其后流经一系列基岩峡谷。这部分来自不列颠哥伦比亚内部高原、山脉的基岩物质作为下Fraser 河的物源,被运往远端河段,下游段从峡谷的出口(距河口~185 km 处的Hope)开始(图5)。Fraser 河的水流供给主要来自每年五六月的春季冰雪融水,砾—砂过渡附近的年平均流量为~3 400 m3/s,洪 水 时 期 可 以 达 到~10 000 m3/s。Vendittiet al.[10]根据既有的分析和计算,将下Fraser河的砾石通量估计在10×104m3/a左右。

Vendittiet al.[10]将Fraser 河的砾—砂过渡终点确定在RK100.5 处(表示距河口Sand Heads 上游100.5 km)。这里与小型河流类似,出现一个终止的砾石前缘:不到2 km 的距离内,河床中值粒径从10 mm 左右的砾石减小为不足1 mm 的砂(图5)。RK100.5下游的大部分样品粒径在砂尺寸,仅有不到10%的粉砂或砾石存在。与小型河流不同的是,Fraser 河在“突兀”的GST(RK102~100.5)下游,还分布着长约52 km 的“扩散延伸段”(diffuse extension,RK100.5~48.5,结束于Pitt 河汇流处,其下游开始三角洲分叉,图4),其中四分之一的样品仍存在少量砾石,由于在粗糙度较低的砂层上流动性增强,它们以斑块(patch)的形式出现在这部分砂层上。此外,GST 中观察到河床表面的沉积物结构从碎屑支撑转向基质支撑(RK101.5),砂本存在于砾石框架孔隙中,含量增多后转为河床沉积的一部分。

图3 Allt Dubhaig 砾—砂过渡中的河床变化(修改自Smith et al.[4])Fig.3 Bed variation in gravel-sand transition, Allt Dubhaig(Scotland) (modified from Smith et al.[4])

图4 Fraser 下游段流域图(修改自Venditti et al.[10])Fig.4 Watershed in lower Fraser (British Columbia) (modified from Venditti et al.[10])

图5 Fraser 及下游示意图(a,b)与其粒度、比降变化(c,d)(修改自Venditti et al.[10])Fig.5 (a,b) Sketch of Fraser (British Columbia) and lower region; (c,d) Downstream variation of grain size and slope(modified from Venditti et al.[10])

除粒径突变外,Fraser河GST同样伴随着比降的显著变化(图5)。水面比降在RK102处骤降,基本意味着砾—砂过渡的开始。砾—砂过渡完成后,河床比降才从砾石质河床中的0.043%下降为砂质河床中的0.010%(RK90处)。

1.3 横向物质干扰下的河流砾—砂过渡

与Allt Dubhaig、Fraser 河不同,还存在一种被大量横向物质干扰的河流GST。河流搬运沉积物的过程由水流与沉积供应共同决定,影响着河道形态发育。当流量条件未发生明显变化时,沉积物荷载的过量输入可能导致河道不稳定并发生转变[11]。值得注意的是,河道纵剖面(沿河长方向,指示地形变化转折)几乎无法被改变,这需要极大量物质进行重新分布。因此,这种类型所关注的砾—砂过渡只在极少数条件下才会发生。此时,Sternberg 沿程细化定律在粒径还未减小至中粗卵砾时便被“提前打断”。

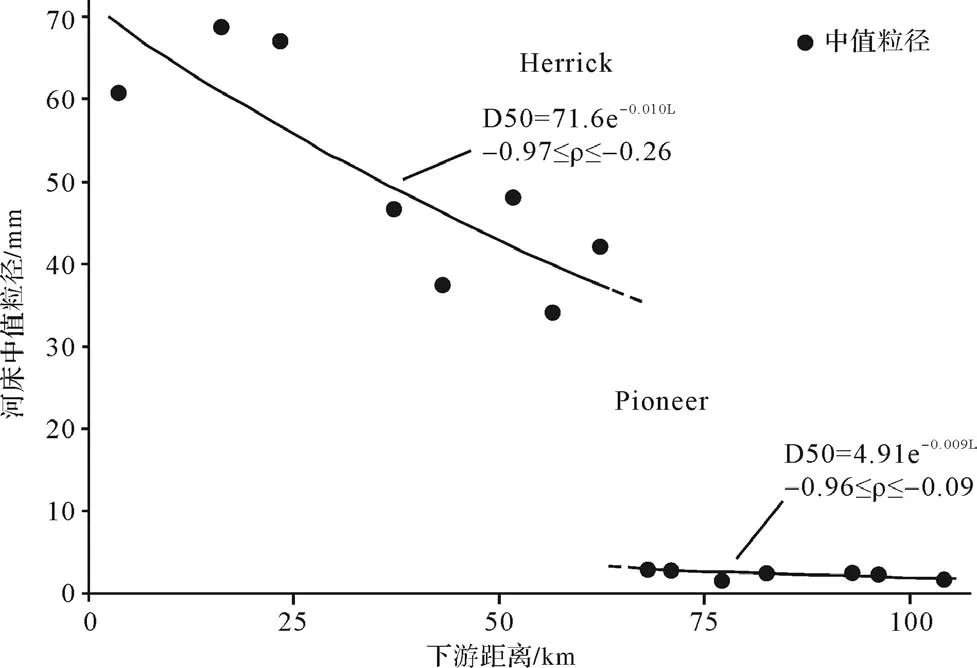

澳大利亚塔斯马尼亚岛东北部的Ringarooma 河正是一个典型的例子,它在接收了超过4×107m3(相当于下Fraser 河砾石通量的400 倍)采矿废料后,出现砾—砂过渡。Ringarooma 盆地作为砂锡矿的主要来源,在过去一百年中被持续开采[9]。采矿输入的废料大多为1~2 mm,比自然河床物质(平均粒径为30~35 mm)小得多。如此庞大的物质量输入后,Ringarooma河先是向下游加积(河流在物质搬运过程中的沉积),采矿停止后又以相同的模式逐渐向下游退化(河床表面的粗化)。

Ringarooma河的情况较特殊,且其砾—砂过渡附近正在自然退化,相对缺乏GST特征的描述。GST大约在5 km 范围内:Herrick-Pioneer 之间(源头下游65 km 处)发生35~2 mm 的中值粒径突变(图6)。从源头下游距离来看,65 km 上游段为砾石主导的河床[9]:更上游部分的30 km未被采矿干扰,保留原始河床;30~65 km段的砾石,可能来自充分退化后重新暴露的原始河床或者较粗组分物质的滞后沉积。65 km下游段则表现为砂质河床,在较大程度上仍受采矿废料的影响。65 km 下游是否会在自然条件下表现为砾石质河床仍然未知,但上游沉积物粒径曲线的外推符合典型的指数型变化(图6);拟合方程显示,粒径在GST 前后的细化系数接近(分别为0.010和0.009),这与水力条件未变的事实相符:下游的确还应该自然存在一定距离的砾石质河床。至于河道比降变化,Herrick 之前单位河道长度的高程变化较大,进入Pioneer 下游后,河道高程变化减缓,但其与粒径突变的关系暂时还不清楚。

图6 Ringarooma 河床中值粒径的下游变化(修改自Knighton[11])拟合方程相关系数可信度为95%Fig.6 Downstream variation of bed median particle size in Ringarooma (Tasmania, Australia) (modified from Knighton[11])

2 砾—砂过渡的机理分析

调查不同类型河流GST 的基本特征后,研究者进而关注这种粒径突变的机理。砾—砂过渡意味着沉积物在某一粒径区间的缺乏,该粒径空缺(grain size gap)是本身就存在,还是部分水力条件或沉积供应改变的结果?直观上,砾—砂过渡的出现与外力作用存在一定关联,如坡折和过量的沉积输入;与此同时,世界范围内河流稳定发生2~10 mm 这一粒径范围的河床物质缺乏(图7),暗示着GST与河流系统搬运沉积物时的某些固有规律不无关系。在上述可能因素的控制下,河流通过若干过程进一步改变河床表面的砾砂流动性,完成砾—砂过渡。

2.1 为什么会发生砾—砂过渡的粒径突变?

2.1.1 磨损假说

如前所述,河流物质在下游搬运中会由于磨损和分选的共同作用而逐渐变细。磨损在粒径突变中的作用最先引起研究者注意,GST成因的磨损假说由此产生。Smithet al.[4]指出,一些流量较大(达3 000~5 000 m3/s)的大型河流中,某些性质的基岩物质易破碎,且在2~4 mm 左右有优先分解的趋势,产生大量砂级的磨损产物;随着高能的大尺度河流向下游进入低能环境,悬浮携带的砂会在某个时刻无法继续被搬运,大量沉积并完成砾—砂过渡,这也往往导致河道比降的进一步降低(图7)。

尽管磨损假说很好地解释了河流下游搬运过程中的粒径突变,进一步回答了粒径空缺存在于2~10 mm 的原因,也取得了一些理论、实验工作支持;随着后续工作的展开,这一机制实际上的作用强度[8]及普适性[7]遭到质疑。目前,主流观点认为磨损在GST 中不占主导地位,但对前者及河流沉积物的沿程细化还是起一定作用。

2.1.2 外力导致的坡折

若磨损假说的重点在于粒径空缺物质原本就不存在或搬运中不存在,另一种思路则关注河流搬运沉积物能力的突然转变。这种转变可能源于河流搬运能力(competency)或搬运量(capacity)的下降。前者取决于流速,指河流能够搬运的最粗颗粒;后者取决于流速和流量(后者比重更大),指河流搬运物质的最大量。上述思路给出了砾—砂过渡成因的另一种解释:坡折导致河流搬运能力下降。

Allt Dubhaig 的河流砾—砂过渡中,水电导流闸的建立将水面抬高1 m。与之类似,由外力回水(backwater)[12]或构造作用[6,13-14]诱发的坡折,会导致局部基准面改变。此时水面比降降低,河流搬运能力下降,碎屑物质沉积;河流不得不减少搬运荷载来降低河道比降,同时选择性沉积来减小粒度,以适应水面比降的突然减小(图7)。随后的河流反馈机制会大大降低砾石流动性,只有砂可移动。其结果是大量砂被运往下游,河流在短距离内转变为完全的砂层,粒度发生突变[4]。

图7 世界范围内单线河流普遍存在的粒径空缺(a,修改自Lamb et al.[7])及粒径突变的三种成因解释(b,据Smith et al.[4])Fig.7 (a) Widespread grain-size gap in single-thread rivers worldwide (modfied from Lamb et al.[7]);(b) Three possible causes of the abrupt size change (after Smith et al.[4])

坡折与GST 的相关性已有大量理论[4]、实验[15]和野外证据支持[4,6]。Vendittiet al.[10]进一步指出,随着砾—砂过渡发育成熟,砾石段中砾石的堆积总会诱使河道比降增加,在砾石质河床与砂质河床之间形成强烈的河道比降对比。因此,尽管存在部分不含坡折的异常GST,坡折基本可被视为河流砾—砂过渡发生的必然条件。

2.1.3 横向物质输入的干扰

除搬运能力的变化外,当横向大量输入沉积物时,河流搬运量到达极限,也会发生砾—砂过渡。Ringarooma河作为典型案例,在接收大量远远细于自然河床物质的采矿废料后,发生砾—砂过渡。这一作用机制较为简单,异常多的砂被供应到河流中时,会阻塞并掩埋剩余的砾石,造成砾石流动性的明显降低。由于砂的数量过多,很难被搬运,也会在短距离内沉积,直到河床快速转变为完全的砂层[4](图7)。

由此,对于部分没有坡折的异常GST,研究者认为这是河流对额外荷载与其整体较低的粒度进行权衡的结果。值得注意的是,横向物质干扰下的GST需要一定量的额外砂输入才能实现,而大量横向物质输入不仅仅来源于人类活动的干扰(如长江的三峡工程,其下游河段因修建大坝后侵蚀加强而观察到突然的GST[16],还可能在自然条件下发生(如河道两岸在冰消期释放大量末次间冰期的冰碛物[17])。

2.2 粒径突变为什么发生在2~10 mm左右?

以上三种分析,均可以解释河流砾—砂过渡的发生。但是,这些控制因素与粒度突变的关系往往依托于已有详细研究的典型GST,并对其中某些特征现象展开讨论,在解释成因时都有一定局限性,对于可能出现的其他类型GST没有太多指导性。而除磨损假说稍有涉及外,上述因素均没有对粒度突变为什么稳固地发生在2~10 mm范围这一问题给出合理的解释。

与此同时,河流砾—砂过渡的核心在于砾砂流动性的显著差异,即砂相对流动性的增大。河流受颗粒粒径等因素影响,本就以不同的荷载形式搬运沉积物,造成砾砂流动性的不同,分选等过程更是在GST中不断加剧其显著性。因此,除前述的外显控制因素外,有研究尝试从河流内部固有的搬运规律出发,对GST 发生机理进行探讨,主要围绕推移质、悬浮质与河床剪切应力之间的非线性运输关系。

2.2.1 砾砂流动性与分选等过程

在磨损解释受到诸多质疑后,Ferguson[18]转而考虑分选在砾—砂过渡中的重要性。首先,不同颗粒存在各自的临界剪切应力,当河床的实际剪切应力大于颗粒的临界剪切应力(critical shear stress)时,颗粒就能够作为推移质被搬运,反之则无法移动。而砾石的临界剪切应力比砂大,这意味着相同条件下砾石的流动性小于砂。分选作用正可以通过尺寸性选择,加大砾砂流动性的差别,从而实现GST。

小型河流中,简单的一维分选就能较大程度地影响砾砂流动性[8]。大型河流中,更大尺度的弯道分选对砾砂流动性具有较大影响[6]:外弯中的砾石只能停滞在原地,内弯中的砂被大量优先地运往下游。GST 中还观察到一种小尺度分选方式——斑块效应(patchiness effect)[4,19]。除Fraser 河“扩散延伸段”上出现的砾石斑块外,Allt Dubhaig的GST中,河床表面分布的砾、砂舌状体也是斑块效应的野外实例,此时水流会通过河床剪切应力的类似减小来适应粗糙度的减小,也就意味着水面比降的降低,其后机理与坡折作用时类似。

不同于分选过程,砾砂流动性产生显著差异后,GST 中会普遍发生河床结构的改变。Fraser 河GST存在相关报道[10]:当河床含砂量大到砾石颗粒之间的孔隙无法再容纳砂时,河床结构会从颗粒支撑转向基质支撑。此时砂不再困在砾石孔隙中,砾石也不再形成联锁框架,两者的临界剪切应力均降低。但砂的临界剪应力下降幅度更大,相对流动性更强[6]。

2.2.2 推移质的非线性运输

基于砾砂流动性以及相关过程的认识,研究者从河流内部搬运规律探寻砾—砂过渡的发生机理。由于砾砂在河流中通常被推移搬运,Ferguson[18]通过数值模拟,认为正因为河流推移质尺寸与其临界剪切应力之间存在非线性关系,且在不同临界情况下存在阈值(如中粗卵砾与极粗砂),才使得尺寸性分选在河床实际剪切应力降低时被不断加强。由此,砾砂流动性的差别愈发加大,GST 发生:砾石相对流动性减弱,更细的砂被选择性地运往下游,河床表面砂组分增加;河床结构支撑模式转变,进一步增强砾砂流动性的差异,中粗卵砾几乎无法向下游运输,大量砂被继续搬运。

2.2.3 悬浮质的非线性运输

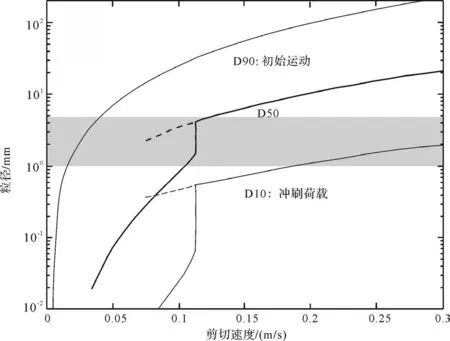

对推移质搬运过程影响分选作用的讨论,一直主导着河流GST 成因中固有规律部分的研究。对Fraser河砾—砂过渡及其长达52 km的扩散延伸段进行详细的动力学特征研究后[7,10,20],把研究视线从推移质转往悬浮质,提出了“冲刷荷载假说”(wash load hypothesis)。冲刷质(wash load)指在河床上代表性极少的悬浮物质,与悬浮质的含义有部分重叠;而河床表面再悬浮物质与推移质被合称为底负载(bed material load)。

冲刷假说认为,满岸流量下,在河床剪切速度约为0.1 m/s 时,河流以冲刷质方式搬运砂的能力会突然下降(图8,其中D10近似指示砂组分)。这意味着当剪切速度大于0.1 m/s 时,河流完全有能力以冲刷方式搬运砂,河床物质得以维持在砾石范围内;而一旦剪切速度小于0.1 m/s,河流以冲刷质搬运砂的能力急剧减小,砂从冲刷质转为底荷载,大量沉积在河床上。这一模型较好地与Fraser 河等其他野外实例吻合[7]。简而言之,该假说认为GST是河床剪切速度下降到约0.1 m/s时的自然结果,无需坡折等外力作用。

世界范围内河床物质在2~10 mm左右的普遍缺乏(图8 显示出D50大约在此范围内突变),是因为这部分物质只存在于极其有限的水力条件。大型河流往往能在很长的距离内(如Fraser 河的RK102-RK48.5)维持合适的水力条件,因此其砾—砂过渡不那么突兀,且具有特殊的扩散延伸段;小型河流和水槽实验中这一距离(Allt Dubhaig 中不到250 m)则相对较短,因而过渡显得“突兀”。冲刷荷载假说很好地兼顾了对粒度突变和粒径空缺的解释。然而,尽管冲刷荷载假说兼容或平行于其他解释(如坡折解释和推移质的非线性运输),还有待进一步完善和检验。

3 砾—砂过渡的其他特征

3.1 砾—砂过渡的空间普适性

GST具有空间普适性这一共识,从GST的一般性研究[4]正式开始后延续至今。几乎所有的砾石质河流都具有GST,它能在各种河型和环境中出现,包括小型稳定曲流河与大型活跃辫状河。目前,河流砾—砂过渡已陆续在世界各地(欧洲,苏格兰[4]、英格兰[4]、意大利[14,21]、荷兰[22]、德国[6]、罗马尼亚[4];亚洲,中国[16]、日本[3]、喜马拉雅地区[23];美洲,美国[12,19,24]、加拿大[5,10,25]、智利[26];大洋洲,澳大利亚[9,27]、新西兰[28]、巴布亚新几内亚[4])河流中有报道,存在于广泛的气候与地质条件中[25]。

尽管GST 在空间上具有普遍性,针对小型河流GST的报道更为集中,研究也更为成熟。这是因为大型河流往往具有复杂的支流、泥沙输入情况,难以在野外对其粒度及河床变化进行追踪。大型河流也往往受到人类活动、大坝工程的强烈影响,其GST研究往往为了调研泥沙运移、生态影响及河流管理工程[16,19,29]。

图8 冲刷荷载假说示意图(修改自Lamb et al.[7])Fig.8 Illustration of wash-load hypothesis(modified from Lamb et al.[7])

3.2 砾—砂过渡前后的河流变化

作为砾石质河流与砂质河流间的阈值状态,GST前后还往往伴随着从辫状河转为曲流河的河型变化[13,28],如Fraser 河(Sumas 山 脉 处,图4)。Allt Dubhaig 在GST 前,河型也随着比降的变化发生类似转变[30]:上游区域主要是低弯曲度并有适度分叉的河道;中间区域是宽阔的曲流河道,伴随穿过边滩的活跃陡槽;再下游的河道较直,两岸堤坝较少,伴随没入水中的边滩和交替砂坝。

同时,GST 前后可以观察到水力特征的明显转变。伴随着Allt Dubhaig 的河型变化,其岸坡深度仅略微增加,平均的河床剪切应力沿砾石河段从~100 Pa 下降到<30 Pa,再下降到<2 Pa(表2)[8]。下Fraser河水力特征的阶段性变化在表2中也有详细展示。

3.3 砾—砂过渡的位置稳定性

综上所述,研究者通过理论公式、现代河流观测、水槽研究、数值模型等手段[31],聚焦GST的基本特征、发生机理,并取得较大进展时,也在重点关注河流中GST 的出现位置及其稳定性[32-33]。自然条件下GST往往发生在外部施加回水效应的上游(如构造影响的地质边界[6,13])、砾石供应耗尽或两者共同作用的地方[34],这也与GST成因的研究结果不谋而合。

与此同时,河流中GST 的位置并非一成不变。现代河流所观察到的GST,只是人类历史叙事尺度内,河流系统实现的相对稳定状态。正如GST 可能在人类影响下发生一样,短暂的构造或气候事件(如洪水、地震)[28,35]会显著打破原先的平衡,通过水泥输入的剧烈改变导致GST 的前进(此时砾石前缘能被搬运至更下游)。长期的构造、气候变化(如海平面变化、构造沉降、三角洲进积等)[7,36-37]也会导致GST的迁移,使整个系统不断趋于平衡。GST迁移相关的数值模型[38]能在一定程度上帮助预测河流对全球变暖后海平面上升的响应[39]。

4 砾—砂过渡的研究意义与展望

砾—砂过渡是河流演化中的特殊沉积现象,备受河流研究学者的关注,在河流动力学、地貌学、沉积学上都非常重要。GST 研究对人类生存和社会经济活动也有重大意义,它作为河流的阈值状态,能调整泥沙运移情况,影响上下游的河道稳定性和河漫滩再循环速率[40]。首先,对于地震、风暴等极端事件带来的大量泥沙输入,河流系统的反馈会直接影响人口稠密的大型河流平原地区[41],而GST往往作为河流的冲裂节点[35],在短时间尺度上具有极大的洪水风险[42],还会随着不同事件发生迁移。因此,有必要深入理解GST 行为及其前后的河道活跃程度变化[36]。此外,对于受人类工程影响较大的河流,不管是出于评估泥沙淤积风险的目的对下游沉积物通量进行监测,还是为满足航运需求进行河流管理,都必须借助GST进一步理解沉积物的数量、类型、来源、运输方式和命运[16,43]。

GST 对沉积环境解译和物源研究也具有指示意义。首先,类似于现代河流GST研究,沉积记录中岩相边界的迁移与沉积环境紧密相关[37],前陆盆地沉积巨旋回两个主要单元间的粒度快速变化也常用邻近山脉的构造活动或气候变化解释[44]。而地层记录中的粒度变化是最容易识别的物理岩性特征之一。因此,现代GST研究获得的基本认识,能反过来帮助解译古沉积地层中的环境变化。此外,GST作为砾砂质河流、不同沉积体系的阈值状态,在其前后均观察到河型、水力特征、河道稳定性[45]的显著变化。因此,对于具有一定粒径特征的古代沉积相,可利用GST的近源性[35,41]约束其物源远近。我们注意到,南京地区新生代雨花台组砾石层,因出产漂亮的雨花石砾石而闻名,前人曾通过详细的沉积学研究将其定为砾质辫状河相[46],由此得出近源解释。根据雨花台组砾石的初步统计,其整体中值粒径达20 mm,显然属于河流GST之前的河流沉积,也符合近源沉积的解释。结合现代长江中下游地区的流域、构造格局[47],雨花台组砾石层并非远距离搬运而来的物质,应源自南京附近地区的近源辫状河沉积。这些都需要更详细的研究。

迄今为止,随着研究的日趋成熟,现代河流观测方面,GST 研究区域从小型高地溪流(河道的泥沙供给与山坡的泥沙输送紧密相关)移向研究难度更大的大型冲积河道[48]。GST发生机理上,也从直观上更一目了然的外因解释[49],转向从河流内部搬运规律出发的GST 自生性研究[50-51]。除水槽实验、野外观测、数值模拟、理论公式等传统GST研究手段外,卫星图像分析[36,40]以及新型床面结构测量技术[52-53]分别在GST位置稳定性和野外GST动力学研究中受到青睐。此外,GST在低沉积供应环境中的缺失[54-55],以及近期在安第斯流域内观测到的,基岩—砾—砂、基岩—砂过渡盆地互相穿插的特别现象[40],意味着其研究还有亟待探明的前进方向。

致谢 感谢赖文博士在论文准备、撰写、修改期间的有益讨论。