构建跨文化沟通之网

——AUM理论简评

2022-08-19琳黄玉玺

贺 琳黄玉玺

(1.上海外国语大学 文学研究院,上海 200083;2.集美大学 诚毅学院,福建 厦门 361021)

一、历史文化语境与理论基础

Intercultural Communication(IC)被译作跨文化沟通、跨文化交际或跨文化传播,作为一个研究领域,它于上世纪40年代后期诞生于美国,到70年代末期逐渐发展成为一门拥有独立理论的学科。文化人类学家是跨文化传播研究的开拓者。早在二战进入尾声时,受美国政府委托,鲁思·本尼迪克特(Ruth Benedict)以战时在押日本人为对象,运用文化人类学的方法,参考日本文学及电影,写成影响美国对战后日本决策的报告,整理成书出版,就是现在为世人熟知的《菊与刀》(Chrysanthemum and the Sword)。书中对日本社会和日本民族性淋漓尽致的分析,成为美国管制战败后日本的指导方针。日本当时相应的反应也与该书中的阐述如出一辙。随着二战的结束,美国海外基地与国际性机构在世界许多地区纷纷建立。美国国务院于1946年设驻外事务部(Foreign Service Institute,缩写为FSI),开始为援外人员提供语言和人类学的文化培训,文化人类学家爱德华·霍尔(Edward T.Hall)是选拔和训练专家之一。美国华盛顿特区传播协会理事会跨文化对话中心主任赫尔维茨教授认为,Intercultural Communication这一学科名称是在1945—1956年期间FSI机构内部的实践训练过程中提出的[1]。FSI对这一学科的影响由此可见一斑。霍尔总结对驻外人员文化培训的体验,于1959年出版了《无声的语言》(The Silent Language)。这部书被公认为跨文化传播研究的奠基之作。书中对文化空间性的探讨,“历时文化性”与“共时文化性”、高语境与低语境文化概念的提出,对后来包括古迪康斯特(W·B·Gadykumst)在内的跨文化研究学者的影响深远。二战后,日本作为美国的军事同盟国和主要援助国,成为跨文化沟通与传播的主要实践和研究场地,古迪康斯特的理论研究便是得益于这样的天时和地利。他从美国亚利桑那州立大学毕业并获得社会学学士和硕士学位之后,在美国海军驻日本横滨基地度过了三年时光,其间的经历为他后来的跨文化传播理论研究打下了基础。早期的跨文化交际研究大多局限于用事例来分析概念,而古迪康斯特(1983)的理论研究则开创了该学科的理论先河[1]。从理论萌芽到日臻完善,焦虑与不确定性管理(AUM)理论历经二十多年,在借鉴前人研究理论[如不确定性消解理论(URT)、齐美尔的陌生人、霍尔的高低文化语境与霍夫斯泰德的四个文化价值维度]的基础上,又不断注入新的概念,提高了沟通的有效性。

不确定性消解理论 (Uncertainty Reduction Theory),简称URT,是博尔格(C.R.Berger)和卡拉布里斯(R.Calabrese)于1975年提出的,旨在从人际沟通角度“诠释怎样利用沟通来消解陌生人第一次对话时的不确定性因素”[2]。URT中的不确定性概念源于数学家香农(Claude E.Shannon)(1948)在信息论中关于信息传递过程的论述——一系列的信息从传输到接收所历经的有噪环境以及相关的编码与解码。在人与人沟通的初始阶段,沟通情景、周边环境等因素的变化都容易导致不确定性的产生。博尔格和卡拉布里斯两位学者认为,他们在URT中提出的7个定理和21个原理应该成为人际沟通的研究重点。古迪康斯特之所以把URT作为他理论的起点,除了URT本身的可预测性之外,利用URT人际沟通的研究基础向群际沟通理论过渡也是一个重要的方面。于1988年提出的不确定性和焦虑理论便是对URT加以检验和改造 的 成 果[3]。

“陌 生 人”(The Stranger)是 由 齐 美 尔(Georg Simmel)本人社会学论文中的一个注释独立发展出来的。齐美尔看到了陌生人在群体中的生活感受兼具亲近感和距离感。古迪康斯特将齐美尔的“陌生人”的概念——从群体的外部来定义群体的实质——作为前提假设融入到自己的理论框架。在这里,“陌生人”完全脱离了欧洲的语境和齐美尔本人的问题意识,被诠释为身体距离的“近”和价值观与行为方式的不同所造成的“远”。也就是说,齐美尔的陌生人形象一个重要的方面就是陌生感与距离感。古迪康斯特在文中写道:“我们不可能把群体身份特征都与他人共享,因此,我们遇到的每个人都会是潜在的陌生人……无论是人际间还是群体间的沟通,与陌生人的互动不可避免……影响我们与陌生人沟通的重中之重便是对不确定性与焦虑的管理。”[4]霍夫斯泰德(Greet Hofstede)在1980年出版的《文化后果》中探讨了4个文化价值维度:个人主义和集体主义、权势距离、不确定性规避以及男性气质与女性气质。他依据人们普遍性文化价值取向来划分文化类型和文化模式。该理论的基本假设是每个特定的文化成员在与其他文化共享一系列基本价值观的同时,还有它独特的思维程序和价值取向[5]。在AUM理论中,古迪康斯特把这看似静态的4个文化价值维度作为文化变量,融入动态的跨文化沟通之中。

二、跨文化调整的AUM理论演变及内涵

古迪康斯特在理论论述开始前,曾多次引用卡尔·波普尔(Karl Popper)的话:理论是网,让我们用来捕捉所谓的“世界”,并理智地看待和诠释它……我们要做的就是把这个网编织得更细更密。其实,他急于为自己理论研究正名的做法并非空穴来风。他在读博士期间,系统的跨文化传播理论的研究还处于空白状态。当时的研究重点还停留在人们的沟通如何被不同文化规范与价值影响上[6]。在1983年的一篇文章中,古迪康斯特指出:“一些概念(如价值取向、文化假设与预期)的研究中,最大的问题是,它们总是被单独拿出来讨论,而从未与沟通的过程直接联系起来。”[7]他坚信理论的匮乏会阻碍IC学科的发展,而理论的建构与检测之于IC作为一个研究领域的发展是重中之重,从此,便开启了跨文化传播领域的逻辑实证主义研究时代。这里的“理论之网”是人际与群体间交际的有效沟通之网。

AUM理论框架创立历经二十余载。在框架形成的初始阶段,古迪康斯特借鉴其他学科理论,把研究重点放在了人际沟通理论上。从某种意义上讲,这一倾向导致后来理论偏重人与人的沟通,而把文化置于变量的地位。古迪康斯特等人用了几年的时间进行一系列的文化比较实证研究,把不确定消解理论(URT)应用于跨文化沟通情景之中来考察。URT中的人际沟通理论仅停留于沟通的认知层面,而未曾涉及对群际沟通至关重要的情感层面。于古迪康斯特而言,焦虑是沟通中一直存在的情感因素,他把情感层面的“焦虑”与认知层面的“不确定性”融合在一起,从7个首要变量和文化变量中得出了13个相关的定理,在此基础上,不断完善原有理论,于1993年首次把其理论命名为AUM理论。古迪康斯特说自己提出AUM理论的原因,是为了不要混淆AUM理论和URT,让人们明白他的研究虽然源自URT,但是实质上却不相同[8-9]。在1993年的版本中,他对之前的理论加以扩展,认为在人际沟通中受到跨文化群体身份的影响,信息误读往往发生在无意沟通之中。他借用哈佛心理学教授埃伦·兰格 (Ellen Langer)在Mindfulness一书中提出的“正念”概念,认为“正念”所涉及的思维状态可以促使交流双方看到更多更细小的差异,从而达到有效沟通。1995年,古迪康斯特对AUM理论加以修订。修订本囊括了阐明具体交际原则的47个定理和霍夫斯泰德的4个文化价值维度、作为文化变量所产生的47个新的定理[8]。十年之后,2005年版本的AUM理论,相比于1995年的94个定理已大为精简。此前的版本中,文化差异只作为变量来看待,而在2005年版本中,他以文化差异对跨文化调整过程的影响为重点,解释旅居者如何适应当地文化、管理焦虑与不确定性因素。

在2005年跨文化调整的AUM理论中,古迪康斯特首先提出理论的对象是旅居者而非移民或难民,其关注点是,面对东道主文化,旅居者如何做短期的调整。有效沟通仍然是其理论的首要目标。

AUM理论在陌生人、不确定性、焦虑和留意这四个概念基础上又增加了一个跨文化调整。来自齐美尔的陌生人概念一直都是AUM理论的起点。旅居者在新的文化环境中恰恰是陌生人,在物理空间上有邻近感,但在思维方式上却有疏远感的人[9]。不确定性属于认知层面,是陌生人在新的文化环境中无法预知周围人的意向的心理状态。任何的人际交际皆存在不确定性,在跨文化沟通中显得尤为突出[10]。人们在交际过程中对不确定性的承受有一定的限度,不确定性处于最高和最低极限之间才能促进有效沟通。焦虑是跨文化沟通中最常见的问题之一,属于感情因素,指由于沟通双方存在不可预测性和不信任感而导致的紧张、惊恐或不安。对焦虑的承受也有最大和最小限度,处在最大和最小限度之间才有利于文化调整和沟通。跨文化调整是在东道主文化中获得舒适体验、达到有效沟通的过程[11]。在交际过程中,人们在发出自己的言语和非言语信息时,有时专注、清醒,而有时会漫不经心。在这里,正念是一种跨文化沟通的方法和状态。与刻板印象所构成的行为相比,正念是有意识的沟通。古迪康斯特期望交际者通过正念,摈弃单一性视角,创立新范畴,以变化的眼光和态度去沟通。

在演绎理论命题时,古迪康斯特围绕8个层面,即自我认知、沟通动机、对东道主的回应、东道主人群分类、沟通情景、与东道主的关联、伦理层面的沟通和东道国文化状况来论述作为陌生人的旅居者跨文化调整的过程与结果,并提出了46个命题。

三、跨文化调整的AUM理论中存在的问题

在跨文化调整的AUM理论中,陌生人是整个理论的起点,而正念则是古迪康斯特试图用来解决问题的关键所在。

(一)作为他者的陌生人

2005年的跨文化调整AUM理论系古迪康斯特最成熟的AUM理论版本,其理论对象是旅居者。旅居者这一社会学概念是由芝加哥社会学系华裔博士萧振鹏在1952年发表的一篇名为《旅居者》的文章中提出的。经过20多年对芝加哥洗衣工的研究,他发现旅居者应该是“一个在另一个国家度过了很多年却没有被同化的陌生人”[12]。虽然萧氏的“旅居者”是在芝加哥社会学派第二代掌门人帕克(Robert Park)“边缘人”概念的基础上提出的,但是两者之间却有着一定的区别。在帕克看来,边缘人具有一种分裂自我的复杂文化心理,其过去的自我与现在的自我进行角逐。他们有一种迫切融入的渴望,但是这样的渴望受到居住国成员的排斥,这使他们处于两种文化的边缘。而旅居者保持着自己的文化传统,很难被东道主国家文化所同化或同化的过程较缓慢。“旅居者”和“边缘人”这两个社会学概念其实是由“陌生人”发展而来的。萧氏的老师帕克曾一度在德国游学且师从齐美尔。作为齐美尔的学生,他对齐美尔把社会当作个人互动网络的观念颇为认同,他说:“正是齐美尔使我学会了研究新闻和社会的基本观点。”[13]在这个意义上,“旅居者”这一社会学概念与齐美尔的“陌生人”是一脉相承的。

焦虑与不确定性是不同文化背景的人们之间理解与沟通所要遇到的问题,AUM理论是在寻找解决这一社会问题的可能性时被创造出来的。在英国社会学家鲍曼看来,导致焦虑的原因在于陌生人“无法被归类”的特性。他指出,陌生人被看作是不符合熟人社会内部架构认知的那一类人,这与齐美尔的陌生人身上的“既远又近”的矛盾在本质上是相同的。具有这样焦虑的“陌生人”在戈夫曼那里被称作“污点”,会产生萨特口中的“像黏液一样的不安全感”。“他人即地狱”是萨特的喜剧《间隔》中男主人公发出的感慨,把它用于理解在跨文化沟通中的交际者双方的处境却毫无违和感。格拉斯哥大学社会学教授弗里斯比在论述齐美尔、克拉考尔和本雅明的现代性思想及方法时,认为他们三人都是自己所在社会的旁观者和陌生人。正是作为局外人,这三个人才可以用一种批判的态度去体验现代性,也才可能将他们自己的社会视同陌路[14]。由于齐美尔的犹太人身份,直到1915年,他56岁时才终于在斯特拉斯堡出任正教授。三年后,即1918年,他在那里逝世。在写于1908年的一篇名为《陌生人》的论文中,齐美尔用犹太人作为“某种特定类型的外来人”[15],这不能不让人把齐美尔本人的经历和“陌生人”这一概念联系在一起。

基于此,笔者认为,在齐美尔关于陌生人的描述和观察中,隐含了一个主流人群与陌生人群之间的“主与客”“主体与边缘”的二元对立框架,跨文化调整的AUM理论中却忽略了旅居者和交际对方作为陌生人的他者心理对管理焦虑和不确定性过程的影响。从总体上来说,跨文化适应是一个建构关系和生成他者的过程。自我和他者不应当只被视为哲学层面融合与冲突的争论,在语言、心理、身体和意识的实践上,他者的不确定性因素也会左右跨文化沟通焦虑的程度。跨文化适应中的旅居者在某种程度上无法摆脱他者的印象与命运,人们在认识自我之外的他性事物或他者时很容易以自身的经验作为立足点,也极易抽调出无意识领域中的刻板印象影响对他者的感知。

(二)正念与无意识

古迪康斯特在理论命题中把正念放在首要的位置,仿佛只要留意内观,就可以使跨文化调整中的心理焦虑问题迎刃而解。古迪康斯特这样论述正念:当我们对新的信息持留意和开放的态度时,我们会关注到关于自己和东道主的一些行为,而这些行为在人们未留意时不会注意到。在对正念的认识上,古迪康斯特过于强调单一的思维主体维度而忽略自我认识与沟通个体的无意识。个体文化身份的塑造是有意识和无意识想法和情感的集合,是与关联的周遭世界的关系。这意味着文化身份所关乎的不仅是我们是谁的问题,还包括我们如何看待他者和他者如何对待我们的问题。

自我认识是跨文化沟通的起点。 《老子》讲的“自见者不明”(《老子》二十五章)与斯芬克斯之谜一样都表达了同一个观点,那就是,人最难认清的往往是自我。实际上,在认识他者的过程中反观自我不失为一种自我认识的方法。在这个过程中,人们总会从自己已有的经验出发,有意无意地带着“先在的视域”进入认识过程。伽达默尔认为,任何的理解都必须以现在视域作为出发点和前提条件。在跨文化沟通中,刻板印象产生于人们的无意识的整体性概念,也是众多个体沟通的“先在视域”,如霍夫斯泰德的个人主义和集体主义的文化标签。由此看来,已有经验或刻板印象应该被视作认识他者的起点和原型,而并非广泛与客观的认识。因此,在对他者的认知过程中,不能忽视无意识所产生的影响。

传统观念认为,人类的思维认知活动属于有意识的范畴。但是研究者最新的发现颠覆了这一观念:思维认知活动非但可以在无意识状态下进行,在解决一些复杂的问题上无意识甚至优于有意识的思维。这个发现促使我们重新认识AUM理论的以“正念(mindfulness)作为解决跨文化沟通焦虑方法”,毕竟“正念”是基于“用心思考就有好结果”的传统观点。

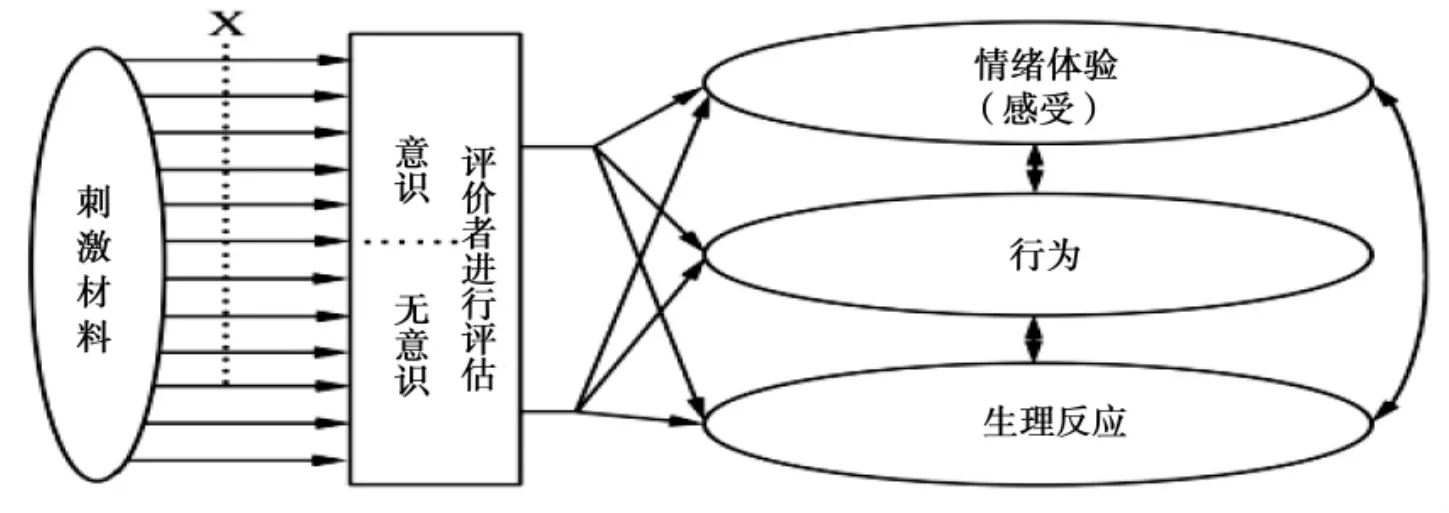

Wiens和¨Ohman创设了无意识情绪信息加工模型,见图1。模型显示出,无意识情绪和有意识情绪一样都是自动化的情感反应,并可能会影响到交际个体之后的社会行为[16]。

图1 无意识情绪信息加工模型

跨文化沟通中的不确定感与焦虑,作为人的一种情绪,其中无意识所产生的影响不能不得到重视。从17世纪以来,一些哲学家特别是叔本华和尼采都对无意识做过哲学的概括。19世纪的心理学物理学创始人费希纳曾用海面上的冰山来喻指我们能感受到的意识,而潜藏于海面下的无意识才是推动意识的力量所在。弗洛伊德借用费希纳的冰山类比概括出惊世骇俗的无意识学说。弗洛伊德的无意识理论把人的心理分为潜意识、前意识和意识三个层次。无意识通常要经过前意识的筛查才能以隐喻等形式进入意识[17]。也就是说,人的心理过程主要是无意识,它包括原始冲动和各种本能,是人的一切社会成就和文化行为的根本动力。意识则是由无意识过程衍生而来的。正念是属于意识的层面,是应对状况的思考行为。古迪康斯特在用它作为调节跨文化焦虑与不确定性的主要手段时,似乎忽略了每个交际个体深藏不露的无意识,更遑论集体无意识这样的潜在变量对个人行为的作用与影响。因此,在分析具有特殊生活经验与文化背景的人们时,研究设计如果过分依赖心理意识层面的沟通效果,就会使研究者无从区分群际间跨文化沟通困境与个人无意识行为之间的差别。

四、结语

古迪康斯特生前曾认为AUM理论太过注重实用性。AUM理论建立了大量的跨文化能力指标体系,而其中大量的公理还缺乏理论化的表述与凝练。实际上,AUM理论的核心在于始终尝试构建跨文化“有效沟通”之网。美国学者塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)在上个世纪曾经提出“文明冲突论”,而从如今的国际形势看,人类仍然囿于跨文化沟通的巴别塔。对古氏提出的跨文化交流理论的研究可以为我国跨文化教学提供理论与实践的指导,但其中所涉及的如“陌生人”和“正念”这样的文化概念与理论的界定还不甚清晰,为今后的跨文化理论与跨文化沟通教学研究留下了改进的空间。