扩径体直径对钻扩混凝土桩桩周土体影响的试验研究

2022-08-19徐丽娜邓皓允郑俊杰钱永梅牛雷

徐丽娜,邓皓允,郑俊杰,钱永梅,牛雷†

(1.吉林建筑大学交通科学与工程学院,吉林长春 130118;2.武汉大学土木建筑工程学院,湖北武汉 430072;3.中铁十一局集团有限公司,湖北武汉 430061;4.吉林建筑大学土木工程学院,吉林长春 130118)

钻扩混凝土桩是一种新型变截面桩,通过在直孔灌注桩桩身的合适位置增加扩径体来提高承载力,附加的扩径体不仅可有效提高桩身承载能力,而且可减小桩身沉降,有效缩短桩长.钻扩混凝土桩采用钻扩工法,利用钻扩清一体机采用泵吸反循环施工工艺成桩,减少灌注桩塌孔、桩身泥皮及沉渣的影响,极大地提高了成桩质量,降低工程成本[1].

近年来,国内外学者对各类变截面桩开展了一系列的研究工作.范钦帅[1]通过现场静荷载试验以及ABAQUS 数值模拟研究发现,多节钻扩灌注桩荷载-沉降曲线为缓变型曲线,双扩径体钻扩桩极限承载力大约是等直径桩的140%~170%.当多节钻扩桩桩顶处施加100%极限荷载时,第一个扩径体影响范围约为1D~2D(D为扩径体直径),第二个扩径体影响范围约为3D~6D;李先军[2]通过试验研究明确了变截面桩单桩最优构造,即扩径体直径与桩径比宜取2~2.5,最佳扩径体数量为2~3 个,且宜设置在靠下的坚硬土层上,相邻扩径体最优间距为2.5D~3.5D(D为扩径体直径);钱德玲[3]通过施工现场的静荷载试验,分析得到了挤扩支盘桩的成桩机理主要是通过支盘将荷载逐一分配到中下部较好的土层上,以此提高单桩承载力,与同类型的钻孔灌注桩相比,其承载力可提高1 倍左右;卢成原等[4-7]采用室内模型试验装置,研究支盘桩的承载和变形特性以及影响因素,证明了支盘桩提高承载能力和减少沉降变形的优越性,证实了盘顶临空面的存在导致该区域内桩体的侧摩阻力降低,支盘桩群桩随桩距的增大,群桩效应逐渐减小,其承载力不断增大,当达到一定桩距时可以近似忽略群桩效应的影响;Zhang 等[8]通过研究挤压支盘桩的承载特性及破坏形式,得到了轴力在支盘处明显减小、支盘有效地分担了桩顶荷载的结论;龚晓南等[9]通过改变注浆量和PVC 管尺寸来控制扩大头尺寸,采用传统桩端沉降公式计算得出桩端阻力-位移曲线并与实测曲线对比,得到桩端灌注水泥土形成扩大头后相较无扩大头的桩,其承载力显著提高的结论,说明桩端扩大头的存在和浆液入渗可以很好地改善桩端承载性能;Xu 等[10]通过数字图像相关技术,对钻扩混凝土桩周围黄土土体位移场进行了研究,发现垂直位移和水平位移都随着与扩径体的距离和桩的埋深的增加而逐渐减小,扩径体下土体的水平位移有先向桩体移动,然后远离桩体的趋势;Shirgir 等[11]通过数值分析模拟,求出了桩-土相互作用对于不同深度桩的剪切效应,并得出了深度越大其剪切效应越强的结论;黄晟等[12]研究了抗压和抗拔状态下静钻根植桩的承载性能及桩周土体应力状态和桩身泊松效应影响,发现静钻根植抗拔桩的极限侧摩阻力小于抗压桩的极限侧摩阻力,采用有效应力法计算土层的极限侧摩阻力时,需要考虑土层的极限深度;Moayedi 等[13]通过引用LVDT技术,研究了多节桩对桩周土体以及土体面层的影响,发现随着支盘的增多,桩周土体受到了更大的影响,并得到了不同盘间距时盘深度与桩周土及面层隆起的关系式;Kumar 等[14]通过有限元软件模拟扩底桩与桩周土体之间的相互作用,分析并提出了扩底桩抗拔承载力的预测公式.为了深入揭示支盘桩与土相互作用机理,佘倩雯等[15]利用基于数字图像相关技术的模型试验,通过数字图像相关技术位移云图发现单支盘桩在极限荷载阶段支盘下及桩端土体位移较大,而双支盘桩桩周土体位移较大部位主要集中在支盘周围土体;陆烨等[16]等通过数字图像相关技术,研究沉桩过程中压桩速度和桩端深度对桩-土界面土体位移的影响规律.目前,采用数字图像相关技术(digital image correlation,DIC)研究钻扩混凝土桩扩径体直径对桩周土体影响的极道相对较少,对于主要压缩区和主要沉陷区范围方面的研究更是罕有报道.

基于此,本文将室内砂土半面模型桩试验与数字图像相关技术相结合,实现了钻扩混凝土桩扩径体周围砂土的破坏形态以及位移变化的动态连续监测,研究了扩径体周围砂土位移的变化规律,并得到了扩径体周围砂土位移影响范围与扩径体直径、桩顶位移之间的关系.本试验的研究结果可为钻扩混凝土桩桩侧摩阻力的分布规律、计算模式的研究及在实际工程中扩径体直径的选取、设计和应用提供一定的借鉴和参考.

1 试验内容及方法

1.1 试验材料

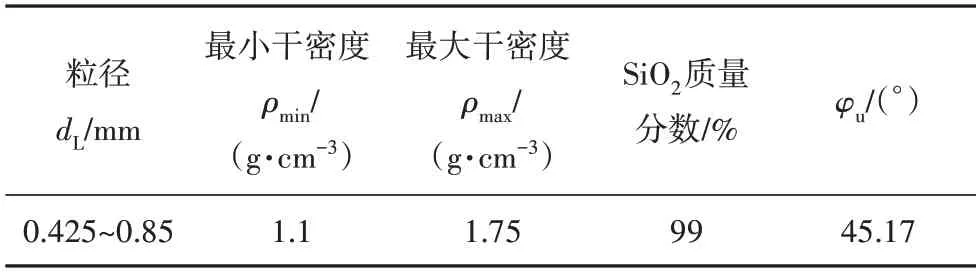

本文桩周砂土采用河南初灿环保科技有限责任公司生产的白色石英砂(图1(a)),其主要矿物成分为SiO2,硬度为7,粒径为0.425~0.85 mm,基本性质参数见表1.为了进行DIC 图像识别,选用河南初灿环保科技有限责任公司生产的黑色石英砂(图1(b))作为表面散斑材料,其硬度为7,粒径为2~3 mm.

表1 白色石英砂参数Tab.1 White quartz sand parameters

图1 白色石英砂与黑色石英砂Fig.1 White quartz sand and black quartz sand

1.2 模型桩

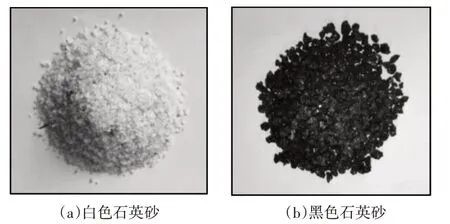

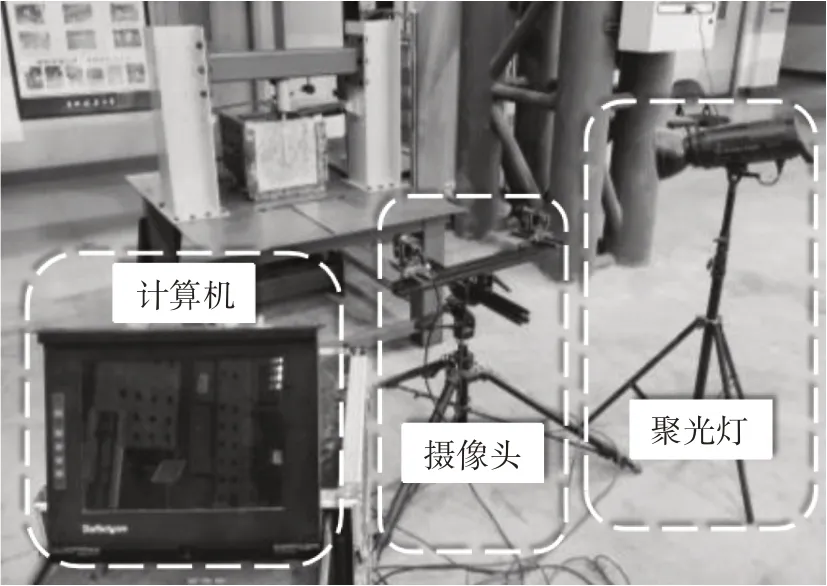

试验所用模型桩为等比例缩小的钢制半面桩,模型桩直径d=16.7 mm,桩长L=250 mm,扩径体上端距离模型桩顶L1=80 mm,模型桩尺寸示意图如图2所示,具体桩身参数见表2.

图2 模型桩尺寸示意图(单位:mm)Fig.2 Schematic diagram of model pile size(unit:mm)

表2 模型桩桩身参数Tab.2 Model pile shaft parameters

1.3 试验装置及试验过程

1.3.1 压实装置及压实过程

压实装置采用本项目组自主研发的砂土压实模型箱(图3).压实箱由箱体、箱板、钢化玻璃板、固定板、持力板、持力块等组成,箱体内径尺寸为300 mm×300 mm×400 mm.

图3 压实模型箱Fig.3 Compaction model box

砂土压实的具体步骤如下:

1)将箱体放置完毕,于底部内槽处插入钢化玻璃板,再将底板反向置于钢化玻璃板下方并与箱体固定;

2)将箱板固定于箱体上,选择砂土-桩口小块,将喷涂亚光白漆和黑色散斑点的模型桩固定于钢化玻璃板上;

3)在模型桩周围的钢化玻璃板上均匀铺洒一层黑色石英砂,再铺设一层白色石英砂覆盖底部玻璃板,使模型桩周围的白色石英砂与黑色石英砂所占面积接近1∶1,然后,逐层加入白色石英砂;

4)待白色石英砂装到预定位置,扣上持力板,采用分层压实的方法控制砂的密实度,反力装置见图4;

图4 反力装置Fig.4 Reaction device

5)待砂土达到预定压实度,将两个持力块紧贴箱体内壁,固定于持力板上,再将固定板拼合扣入箱体槽口,覆盖于持力块上并与箱体连接固定,保证压实箱在移动过程中箱内砂土的密实状态不变,压实后的效果如图5所示.

图5 压实后效果图Fig.5 Effect drawing after compaction

1.3.2 加载装置及加载过程

加载装置由加载台、千斤顶、位移计、压实箱组成,如图6 所示.加载台梁架尺寸为80 cm×12 cm×12 cm,横梁距离台面60 cm;千斤顶为北京中交建仪科技发展有限公司生产的3 t 手动液压数显千斤顶,量程为50 mm;位移计为上海思为仪器制造有限公司生产的数显百分表,量程为0~50.8 mm.

图6 加载装置示意图Fig.6 Schematic diagram of loading device

桩周砂土完成压实后,将压实箱翻转至试验面,并将压实箱移送于加载台上,去除底板和箱板,安装手动液压数显千斤顶和数显位移计.试验采用控制位移的方法进行加载,位移步距为0.2 mm,即桩顶位移每移动0.2 mm,记录一次液压千斤顶显示荷载数据,以及DIC 设备采集的照片的编号,桩顶位移达到10 mm时,试验结束.

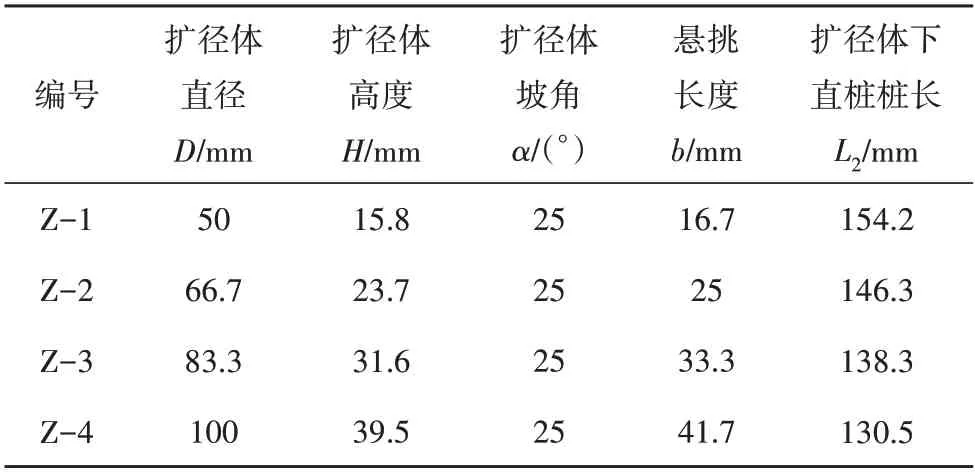

1.3.3 数字图像采集及处理设备

本试验采用VIC-3D 非接触式全场应变测量系统(如图7 所示)进行数字图像采集和处理,设备由VIC-3D 测量摄像头、LED-2000 聚光灯和计算机测试系统组成.测量摄像头固定在试块采集面正前方,VIC-3D 测量摄像头像素为1 230 万,分辨率为4 096×3 000,子区域大小为33 像素,步长为8 像素,子区域大小设置为约3.795×2.846 像素,拍摄速度为1帧/250 ms.

图7 数字图像采集及处理设备示意图Fig.7 DIC equipment diagram

2 试验结果与分析

2.1 单桩荷载-位移关系

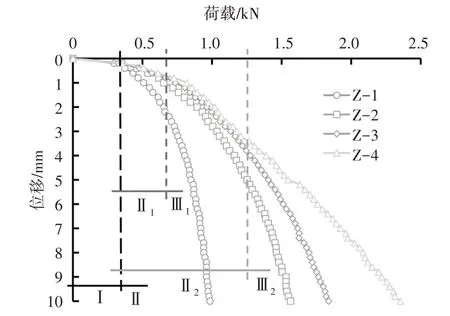

图8 为竖向荷载作用下,单桩荷载-位移关系曲线.由图8 可得,不同扩径体直径的单桩荷载-位移曲线趋势基本相同,随着承载力增加,位移不断增大,随着扩径体直径的增加,曲线逐渐变缓.在相同位移下,随着扩径体直径增大,单桩承载力也明显提高.当位移达到10 mm 时,Z-1 号桩承载力为0.985 kN,Z-2 号 桩 承 载 力 为1.564 kN(比Z-1 提 高 了58.78%),Z-3 号桩承载力为1.838 kN(比Z-1 提高了86.60%),Z-4 号桩承载力为2.354 kN(比Z-1 提高了138.98%),表明随着扩径体直径的增加,扩径体与桩周砂土的接触面积增大,承载力有明显提升.其中,Z-3、Z-4 曲线分为Ⅰ、Ⅱ两段,Z-1、Z-2 可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三段(Z-1 为Ⅱ1、Ⅲ1,Z-2 为Ⅱ2、Ⅲ2).Ⅰ段:此阶段由于加载荷载较小,扩径体还未充分发挥,竖向位移趋于0,曲线趋势接近水平;Ⅱ段:随着荷载的增大,扩径体开始逐渐发挥,桩顶沉降逐渐加大,曲线趋势呈现抛物线趋势;Ⅲ段:此阶段出现一个突变点,当桩顶荷载超过某一荷载时,使得曲线陡降,这主要是由于桩身沉降过大,导致桩端发生刺入破坏,扩径体周围土体发生剪切破坏.从整个曲线分析不难得出,在加载范围内,Z-3、Z-4 荷载-位移关系曲线未出现陡降段,呈缓变型,说明随着扩径体直径的增大荷载-位移曲线由陡降型向缓变型转变.

图8 单桩荷载-位移关系图Fig.8 Load-displacement diagram of single pile

由此可见,随着扩径体直径的增大,钻扩混凝土桩的承载力有所提高,且在相同荷载下,桩顶位移减小,但承载能力的提升与扩径体直径的大小并不是呈线性增长关系,其承载能力提升效果逐渐弱化.在实际工程中可根据上述规律选取最佳的扩径体直径,满足工程需求.

2.2 桩周砂土破坏特征分析

在竖向荷载作用下,钻扩混凝土桩桩周砂土变形破坏过程基本一致,以Z-2 模型桩为例,对桩周砂土变形破坏过程进行分析,如图9所示.

由图9 可看出,随着桩顶位移逐渐增加,钻扩混凝土桩桩周砂土随之产生位移,桩周主要分为4 个区域:1)扩径体下部挤压下降区(压缩区),即图9 中A 区;2)扩径体两侧挤压上升区(上升区),即图9 中B 区;3)扩径体上方松动滑落区(沉陷区),即图9 中C 区;4)桩端挤压区,即图9 中D 区.随着荷载增加,扩径体下A区砂土越发密实,A区内靠近扩径体下部的砂土将跟随着桩的下降而下降,稍远离扩径体的砂土在向下沉降的同时,会向两侧挤压移动,即向图中A 区箭头所指方向挤动,其影响范围呈“心”形分布,且影响范围将随着荷载增加而逐渐变大;由于桩身的不断下沉,A 区砂土持续向两侧挤压,迫使B 区内砂土逐渐上升,且沿着A、B 区交界线处的砂土,将呈现出先下降再上升的状态,这是因为处于A、B 区交界处的砂土开始位于扩径体斜下端,但下降速度远慢于桩身下沉的速度,桩身下沉后,扩径体下砂土向外挤压,最后被挤压至扩径体斜上方;而C 区砂土,随着桩身的下降,原本紧贴桩身的砂土颗粒之间孔隙变大,密实度降低,整体随着桩身的下降而滑落,且在B、C 区交界线处,由于B 区砂土密实度大于C 区,会出现B 区砂土向C 区滑落的现象,最终在桩头处呈现出倒三角状分布.桩端砂土破坏变形影响范围呈常规圆球状分布,由于影响范围较小,其在竖向基本可按照压缩考虑.

图9 模型桩桩周砂土破坏过程(Z-2)Fig.9 Failure process of sand around model pile(Z-2)

2.3 扩径体周围砂土位移场分布规律

为研究扩径体周围砂土的位移场分布规律,以扩径体中线为同一基准线,提取标定坐标点处桩扩径体周围砂土位移变化情况.标定坐标点如图10 所示,其中横轴由下到上依次为0号、1号、2号、3号,竖轴由右到左依次为0 号、1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6号.为了方便描述,坐标点以其所在坐标轴进行命名(横轴号-竖轴号),例如6号坐标点标记为2-0.

图10 扩径体周围砂土坐标点示意图Fig.10 Schematic diagram of sand coordinate points around expanded body

2.3.1 扩径体周围砂土竖向位移分布规律

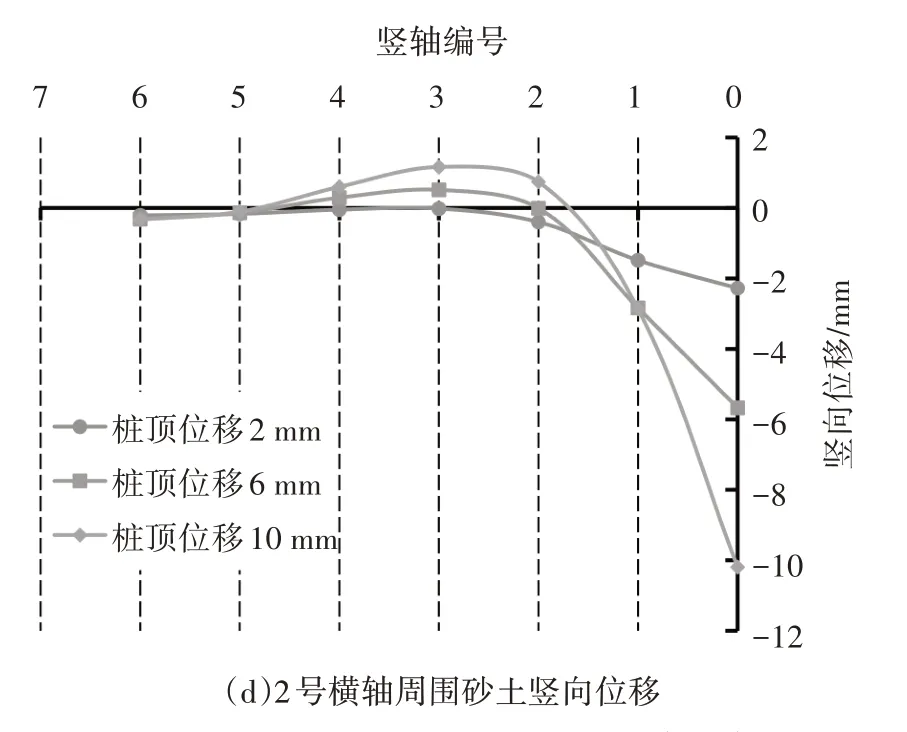

图11(a)~(c)为Z-1 号桩桩顶位移分别为2 mm、6 mm、10 mm时以及扩径体周围不同埋深处砂土竖向位移变化情况,图11(d)为Z-1 号桩2 号横轴周围砂土竖向位移分布规律.

图11 不同埋深处砂土竖向位移(Z-1)Fig.11 Vertical displacement of sand at different buried depths(Z-1)

桩顶位移2 mm 时(图11(a)),砂土竖向位移变化较大的区域位于2-0、2-1、2-2、1-0、1-1、1-2、0-0、0-1、0-2 号坐标点附近,2 号横轴由于距离扩径体最近,其周围砂土位移变化最为明显,且随着距离扩径体越来越远,1 号和0 号横轴周围砂土位移变化逐渐减小.3-3、2-3、1-3、0-3号坐标点周围砂土变化最小,这是由于其周围砂土靠近压缩区与上升区边界,在压缩区砂土进行压缩的过程中,压缩区与上升区边界周围砂土除了受到向下的外部荷载,还会受到由压缩区砂土向外扩张时产生的向上的挤压力,与向下的外部荷载抵消,但此时外部向下荷载大于内部向上挤压力,使得其周围砂土仍向下移动.2-4、2-5、2-6 号坐标点周围砂土逐渐远离扩径体影响范围边界,所受内部向上挤压力逐渐弱化,致使其向下位移大于2-3 号坐标点周围砂土,且其余横轴上各点皆呈相同规律.

桩顶位移6 mm时(图11(b)),3号横轴周围砂土全体呈上升态势且向上位移明显,说明此时3 号横轴周围砂土已位于上升区中,2-2 与1-2 号周围砂土变化不明显,但由2-2 号左侧砂土呈上升、1-2 号周围砂土呈下降可以看出,此时两者靠近压缩区与上升区边界,且2-2 号左侧砂土位于上升区,1-2 号周围砂土位于压缩区,而0-2 号周围砂土向下位移明显,仍位于压缩区.由3-3、2-3、1-3 号坐标点周围砂土都产生向上位移可知此时其周围砂土处于上升区,而0-3 号周围砂土位移变化微小,可以确定其在压缩区与上升区边界处.

桩顶位移10 mm 时(图11(c)),1-2 号周围砂土下沉极其微小,说明该点十分靠近上升区,而2-2 号周围砂土以呈上升态势完全进入上升区,0-2号周围砂土仍在下降,但下降幅度已明显减小,此时仅有2-0、1-0、0-0、2-1、1-1、0-1 号周围砂土仍处于压缩区,其余坐标点周围砂土基本位于上升区.

由于各横轴周围砂土竖向位移规律大致相同,选择2 号横轴周围砂土竖向位移进行分析(图11(d)).可以看出,同一横轴不同桩顶位移位置,其曲线的整体趋势相同,即越靠近桩身,砂土竖向向下位移越明显,远离桩身,竖向向下位移大幅减小,除局部沉降外,大部分区域呈隆起状态,且上升现象较为明显.

由上述分析可知,随着桩顶位移不断增加,越靠近扩径体的砂土竖向位移变化越明显,且随着埋深的增加,扩径体竖向覆盖范围(即A 区)内的砂土竖向位移变化程度逐渐变小,而位于扩径体竖向覆盖范围外的砂土(2 号竖轴、3 号竖轴和4 号竖轴的砂土),由于受到扩径体的挤压作用,随着桩顶位移的增加还会出现向上的位移;同一埋深处,随着与扩径体之间距离的增加,砂土向下位移变化程度逐渐变小,压缩区和上升区边界处的砂土位移变化最小,而且部分边界处的砂土从压缩区进入上升区,使得上升区内砂土向上位移变化越发明显.

2.3.2 扩径体周围砂土水平位移分布规律

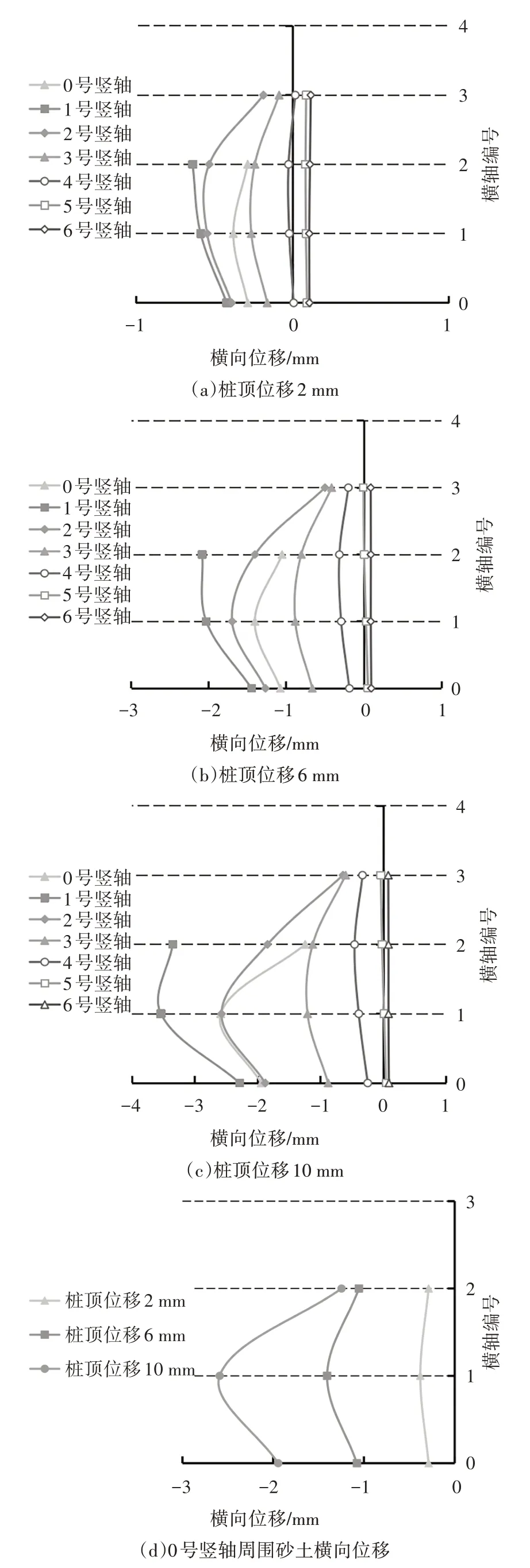

图12(a)~(c)为Z-1 号桩桩顶位移分别为2 mm、6 mm、10 mm时以及扩径体周围不同埋深处砂土水平位移变化情况,图12(d)为Z-1 号桩1 号竖轴周围砂土水平位移分布规律.

桩顶位移2 mm 时(图12(a)),砂土水平位移剧烈变化的区域位于0 号、1 号、2 号、3 号竖轴附近,1号竖轴周围砂土水平位移最大,这是由于1 号竖轴位于扩径体边缘,所受到的挤压力最大;各竖轴周围砂土水平位移大体呈“C”字形,且各竖轴周围砂土水平位移最大点在1 号与2 号横轴之间;而2 号、4 号竖轴处砂土水平位移相差较大,说明3 号竖轴处的砂土位于扩径体影响范围边界附近,即压缩区与上升区边界附近;4 号、5 号、6 号竖轴处砂土,由于扩径体向下挤压的过程中,压缩区砂土向四周扩散,使得压缩区边界周围砂土发生松动,在距离压缩区边界越远位置的砂土受到压缩区砂土挤压力越小,小于砂土松动方向的力,所以使得其出现向桩身靠拢的水平位移.

图12 不同埋深处砂土水平位移(Z-1)Fig.12 Horizontal displacement of sand at different buried depths(Z-1)

桩顶位移6 mm 时(图12(b)),在压缩区内,3 号竖轴周围砂土水平位移变化最小,由此进一步确认该处砂土位于压缩区与上升区边界附近,而此时3-6、3-5、3-4、3-3、3-2 号坐标点周围砂土水平位移变化微小,说明其周围砂土位于上升区或进入沉陷区,而在上升区内,与桩顶位移2 mm时相比,4号、5号、6号竖轴处的砂土也产生远离桩身的水平位移,说明此时距离压缩区边界较远的砂土所受到的来自压缩区砂土的挤压力已大于自身向松动方向靠拢的力,使得其也开始逐渐地远离桩身.

桩顶位移10 mm 时(图12(c)),除2-1 号周围砂土外,其余各处砂土水平位移皆变化不大,这是因为2-1号周围砂土此时位于压缩区边界,极其靠近上升区,其水平位移达到了最大,而其余各处砂土已处于上升区或沉陷区,水平方向受到影响较小.

由于各竖轴周围砂土水平位移规律大致相同,选择0 号竖轴周围砂土横向位移进行分析(图12(d)).可以看出,同一竖轴在不同桩顶位移时,其曲线的整体趋势相同,即扩径体周围砂土水平位移趋势呈“C”字形,且最大水平位移出现在1号横轴附近.

由上述分析可知,随着桩顶位移不断增加,越靠近扩径体边缘竖直范围的砂土水平位移变化越明显;随着埋深的增加,砂土横向位移变化程度先变大后变小,其大体趋势呈“C”字形;而当砂土由压缩区被挤入上升区后,其水平位移程度微小.

2.3.3 扩径体直径对扩径体周围砂土位移影响

图13 和图14 分别为桩顶位移为5 mm 时,不同扩径体直径下扩径体周围砂土竖向位移和水平位移分布规律图.

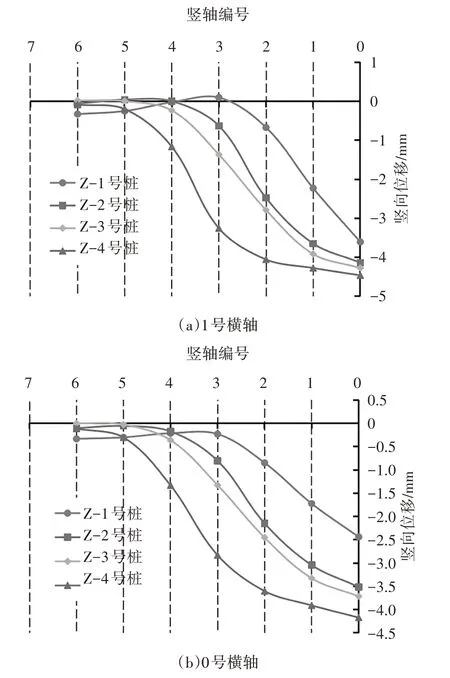

由图13(a)可知,随着扩径体直径的扩大,扩径体周围砂土竖向位移趋势愈发明显,且周围砂土下降规律呈现相似趋势,即越靠近桩身与扩径体砂土位移变化越明显.其中,Z-1 号桩周围砂土出现上升在4 号竖轴与2 号竖轴之间,说明Z-1 号桩扩径体的影响范围边界在2 号与4 号竖轴附近;Z-2 号桩周围砂土出现上升在6 号竖轴与4 号竖轴之间,说明Z-2号桩扩径体的影响范围边界在6号与4号竖轴附近;Z-3 号桩周围砂土出现上升在6 号竖轴与5 号竖轴之间,说明Z-3号桩扩径体的影响范围边界在6号与5 号竖轴附近;Z-4 号桩周围砂土未出现上升,说明Z-4号桩扩径体的影响范围边界在6号竖轴附近.

图13 不同扩径体直径桩周围砂土竖向位移分布规律(桩顶位移:5 mm)Fig.13 Vertical displacement distribution law of sand around piles with different expanded diameter(displacement of pile top:5mm)

在压缩区与上升区临界处,可能存在一零值点,该点土颗粒没有水平位移,如图14所示的Z-3号桩,2 号竖轴上的零点在2 号横轴附近,3 号竖轴上的零点在3号横轴附近.在临界处一侧砂土呈远离桩身方向水平位移,另一侧砂土呈靠近桩身方向水平位移,随着扩径体直径的增大,该临界处逐渐远离桩身.由此可知,随着扩径体直径的增大,扩径体能影响到的砂土位移范围也在呈扇形向四周逐渐扩大.

图14 不同扩径体直径桩周围砂土水平位移分布规律(桩顶位移:5 mm)Fig.14 Distribution law of horizontal displacement of sand around piles with different expanded diameter(displacement of pile top:5mm)

2.4 桩周砂土影响范围与扩径体直径关系

2.4.1 压缩区范围与扩径体直径的关系

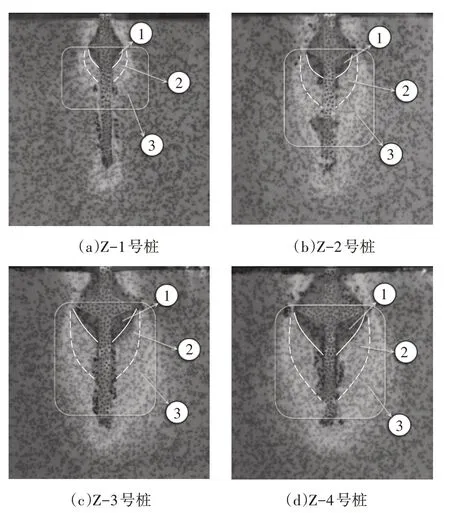

图15为不同扩径体直径桩在桩顶位移5 mm时,扩径体影响桩周砂土压缩区范围与扩径体直径之间的关系图.根据桩周砂土的竖向位移量划分压缩区范围,其中桩周砂土竖向位移大于2 mm 的区域,压缩程度最大,称为主要压缩区(图15 中①号范围);桩周砂土竖向位移在1~2 mm 的区域,压缩程度低于主要压缩区,称为次要压缩区(图15 中②号范围);桩周砂土竖向位移大于0~1 mm 的区域,称为可观测影响范围区(图15 中③号范围).由图15 可知,随着扩径体直径的增加,主要压缩区、次要压缩区和可观测影响范围逐渐增大.

图15 不同扩径体直径压缩区范围(桩顶位移:5 mm;①为主要压缩区;②为次要压缩区;③为可观测影响范围区)Fig.15 Range of compression zone with different diameter of expanded body(displacement of pile top:5 mm;①is the main compression zone;②is the secondary compression zone;③is the observable influence zone)

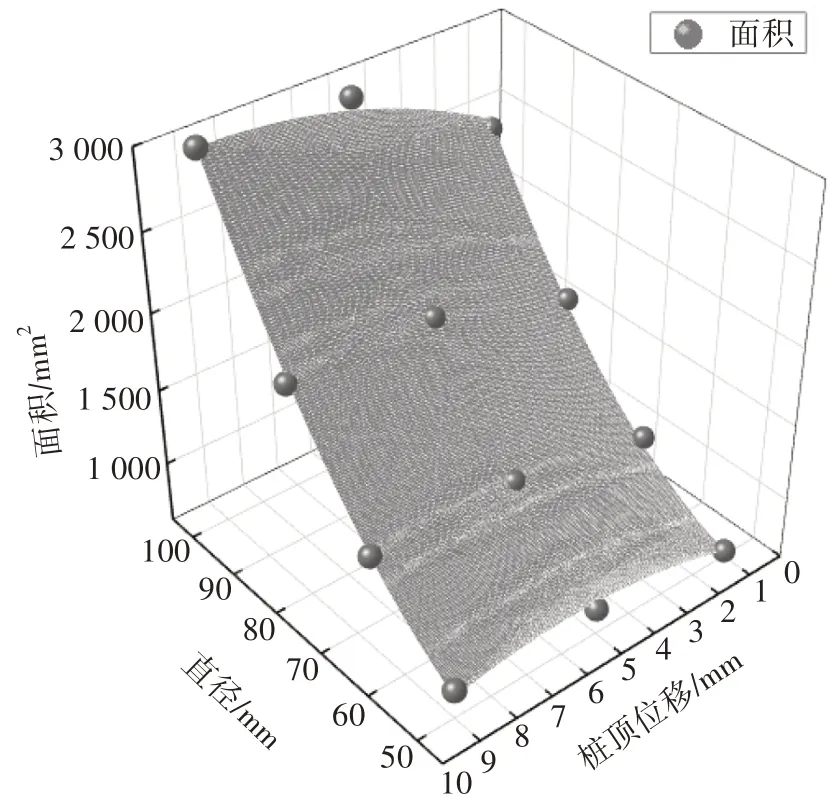

采用等比例缩放的方法,在CAD 中进行面积填充计算,得到不同桩顶位移下各桩周围主要压缩区面积(如表3 所示).当桩顶位移为5 mm 时,Z-1 号桩主要压缩区范围面积约为770.0 mm2,Z-2 号桩主要压缩区范围面积约为1 209.4 mm2(比Z-1 号桩增加了57.06 %),Z-3 号桩主要压缩区范围面积约为1 907.2 mm2(比Z-1 号桩增加了147.69%),Z-4 号桩主要压缩区范围面积约为2 942.8 mm2(比Z-1 号桩增加了282.18%).

表3 不同桩顶位移下各桩周围主要压缩区面积Tab.3 Area of main compression zone around each pile under different pile top displacement

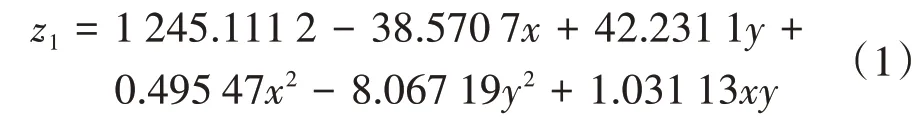

选取拟合函数模型Poly2D,对表3 中数据进行非线性曲面拟合,如图16 所示,得到主要压缩区面积与扩径体直径、桩顶位移之间的关系如式(1)所示.

图16 主要压缩区面积与扩径体直径和桩顶位移关系Fig.16 Relationship between the area of main compression zone and the diameter of expanded body and the displacement of pile top

式中:z1为主要压缩区面积;x为扩径体直径;y为桩顶位移.其中,相关系数R2=0.997 42,说明式(1)的拟合效果良好.

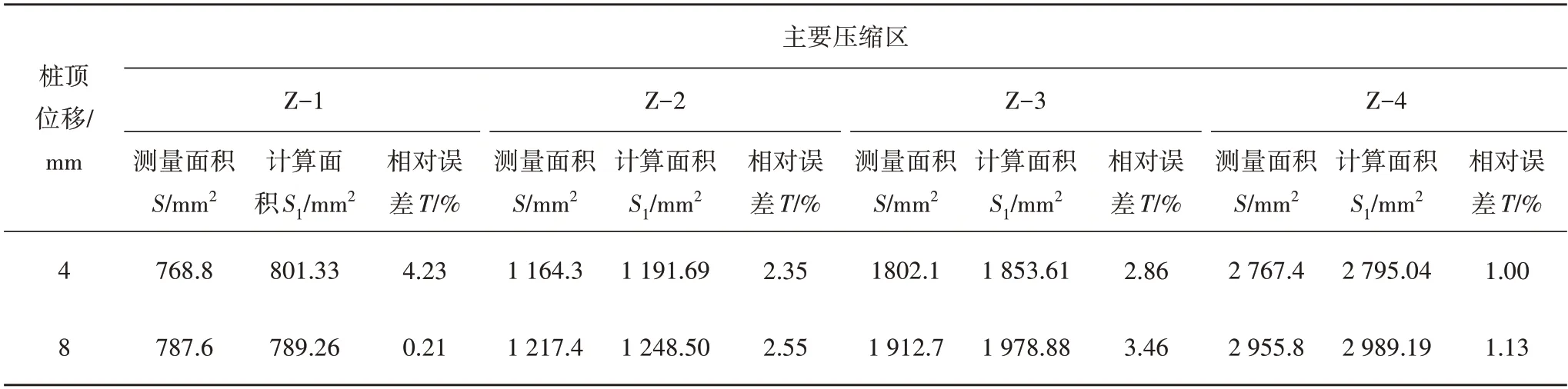

为了验证式(1)的精确度,取桩顶位移为4 mm、8 mm 时的高清照片,测得各桩周围主要压缩区面积S,并将桩顶位移为4 mm、8 mm分别代入式(1),计算后得到计算面积S1,采用计算相对误差的方法,进行检验,如表4所示.

表4 不同桩顶位移下各桩主要压缩区测量面积与计算面积及相对误差Tab.4 Measured area,calculated area and relative error of main compression zone of each pile under different pile top displacement

相对误差公式:

式中:T为相对误差;S为测量面积;S1为计算面积.

由表4 可知,测量面积和计算面积的相对误差均在5%以内,这说明预测结果精度较高,可以较好地预测主要压缩区的面积.

2.4.2 沉陷区范围与扩径体直径的关系

图17为桩顶位移为5 mm时,扩径体上方桩周砂土随桩体下降而变得松散,随桩身向下产生沉陷时,扩径体影响沉陷区范围与扩径体直径之间的关系图.根据桩周砂土的竖向位移量划分沉陷区范围,其中桩周砂土竖向位移大于2 mm 的区域,沉降程度最大,称为主要沉陷区(图17 中①号范围);桩周砂土竖向位移在1~2 mm 的区域,沉降程度低于主要沉陷区,称为次要沉陷区(图17 中②号范围);桩周砂土竖向位移在0~1 mm 的区域,称为可观测影响范围区(图17 中③号范围).由图17 可知,随着扩径体直径的增加,主要沉陷区、次要沉陷区和可观测影响范围区逐渐增大.

图17 不同扩径体直径沉陷区范围(桩顶位移:5 mm;①为主要沉陷区;②为次要沉陷区;③为可观测影响范围区)Fig.17 Range of subsidence zone with different diameter of expanded body(displacement of pile top:5 mm;①is the main subsidence zone;②is the secondary subsidence zone;③is the observable influence zone)

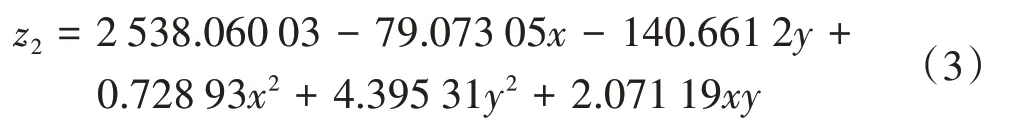

采用等比例缩放的方法,在CAD 中进行面积填充计算,得到不同桩顶位移下各桩周围主要沉陷区面积(如表5 所示).当桩顶位移为5 mm 时,Z-1 号桩主要沉陷区范围面积约为328.8 mm2,Z-2 号桩主要沉陷区范围面积约为632.8 mm2(比Z-1 号桩增大了92.46 %),Z-3 号桩主要沉陷区范围面积约为1 215.0 mm2(比Z-1号桩增大了269.53%),Z-4号桩主要沉陷区范围面积约为2 399.4 mm2(比Z-1 号桩增大了629.74%).

表5 不同桩顶位移下各桩周围主要沉陷区面积Tab.5 Area of main subsidence zone around each pile under different pile top displacement

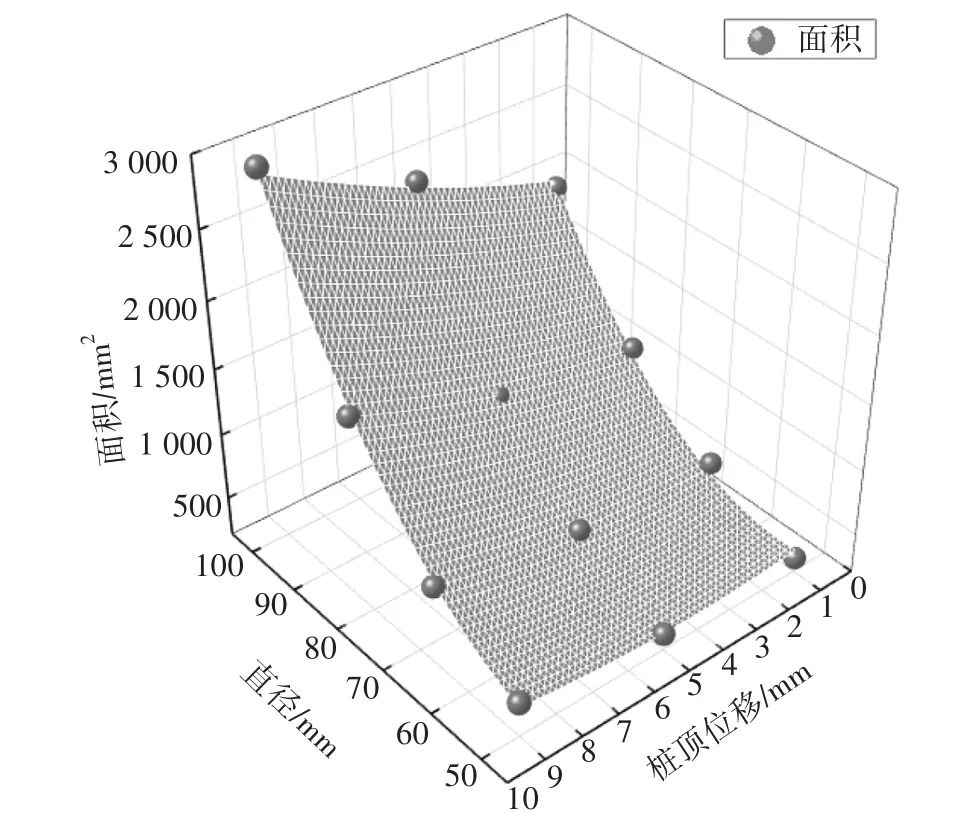

选取拟合函数模型Poly2D,对表5 中数据进行非线性曲面拟合,如图18 所示,得到主要沉陷区面积与扩径体直径、桩顶位移之间的关系如式(3)所示.

图18 主要沉陷区面积与扩径体直径和桩顶位移关系Fig.18 Relationship between the area of main subsidence zone and the diameter of expanded body and the displacement of pile top

式中:z2为主要沉陷区面积;x为扩径体直径;y为桩顶位移.其中,相关系数R2=0.996 48,说明式(3)的拟合效果较好.

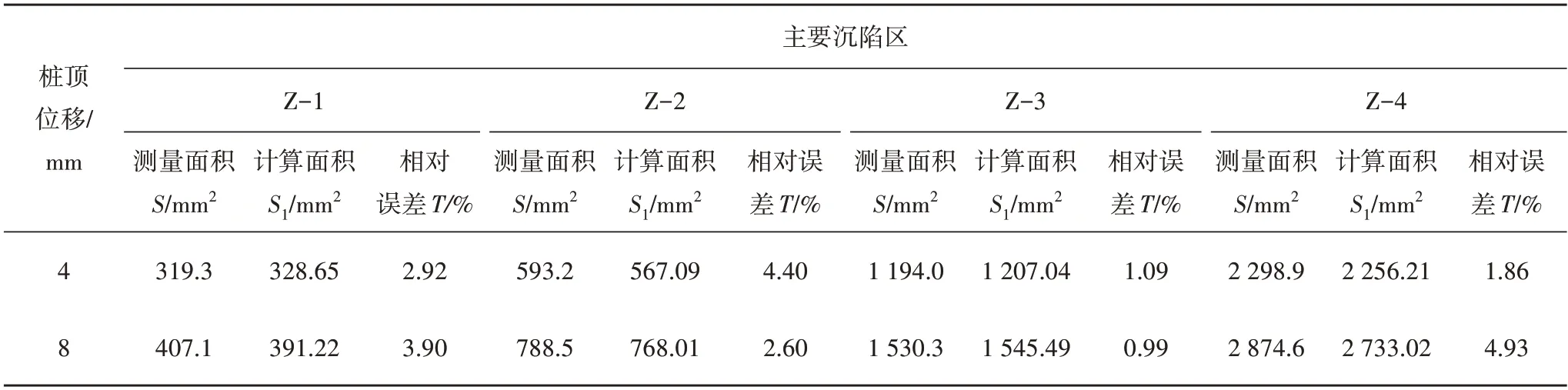

为进一步验证式(3)的准确性,采用计算相对误差的方法进行检验,相对误差公式见式(2).取桩顶位移为4 mm、8 mm 时的高清照片,测得各桩周围主要沉陷区面积S,并将桩顶位移为4 mm、8 mm 分别代入式(3),计算后得到计算面积S1,采用计算相对误差的方法,进行检验,结果如表6 所示.

表6 不同桩顶位移下各桩主要沉陷区测量面积与计算面积及相对误差Tab.6 Measured area,calculated area and relative error of main subsidence zone of each pile under different pile top displacement

由表6 可知,主要沉陷区测量面积和计算面积的相对误差基本在5%以内,这说明采用式(3)对主要沉陷区面积进行预测,预测结果精度较高.

3 结论

本文通过对不同直径扩径体钻扩混凝土桩的模型桩进行竖向加载试验,研究分析了不同直径扩径体对桩周砂土的破坏状态以及对桩周砂土的影响范围,在此基础上通过数字图像处理相关法(DIC),对扩径体影响范围内压缩区以及沉陷区进行了分析研究,探索扩径体直径、桩顶位移与压缩区面积和沉陷区面积之间的关系,并分析研究了扩径体影响范围内砂土的位移分布规律,得到如下结论:

1)随着钻扩混凝土桩扩径体直径的增加,单桩承载力明显提高,荷载-位移曲线由陡降型向缓变型转变,荷载影响范围也随之增大;

2)在竖向荷载作用下,桩周砂土受荷影响范围大体可分为4 个区域,扩径体上方的沉陷区、沉陷区外侧的上升区、扩径体下方的压缩区、桩端挤压区;

3)同一钻扩混凝土桩随着桩顶荷载的增加,扩径体周围砂土竖向位移和水平位移范围随之加大,越靠近扩径体与桩身的砂土竖向位移越大,在沉陷区外侧的砂土呈上升趋势,靠近扩径体与桩身的砂土由于扩径体向下的挤压与砂土之间的互相挤压,水平位移呈现向两侧移动的现象,且在扩径体下方的水平位移达到最大;

4)通过非线性曲面拟合,得到主要压缩区面积、主要沉陷区面积与扩径体直径、桩顶位移之间的关系,可以预估出主要压缩区与主要沉陷区面积,从而可以为预测扩径体的影响范围提供一定的借鉴和参考.