“碰瓷” 泛化的认知语义探析

2022-08-19◎姚瑶

◎姚 瑶

(伊犁师范大学 新疆 伊宁 839300)

一、“碰瓷”来源及动因

在各个国家的语言中有许多现在通行的词义与最初的本义迥然不同。如果不了解这个词语过去的文化背景以及出现的来源,可能推导不出词语最初产生时的意义与现在衍生意义之间的关系。如果了解词语的来源与历史,不仅可以发现很有趣的语义演变,而且对相似词的发展也可以做一个简单的论断。

“碰瓷”这一词语的出现来源有两种说法。一是说“碰瓷”本为清末北京古玩行的行话,专指古玩市场的讹诈手段。一些不法摊主在一些“名贵”器物的耳、柄上做手脚,或别有用心地把易碎裂的瓷器往路中央放,专等路人不小心碰坏,然后便可以借机讹诈;二是说此骗术是清朝末期一些没落的八旗子弟“发明”的。这些人手捧一件“名贵”的瓷器,在大街小巷中游荡,瞅准机会,故意让行驶的马车不小心“碰”他一下,瓷器摔碎,于是瓷器的主人便要求高价赔偿。这两种说法中,无论哪一种说法,都是一种讹诈骗人的手段。《申报》中也曾报道过此类纠纷:

广东人黎姓前晚手持古瓷花瓶一对向吴淞路镐兴押铺质钱,正论价间,铺伙偶一失手,致瓶堕地而碎。黎不肯干休,索赔口角,将伙扭送捕房,捕头以伙太不小心,饬赔半价,洋数元给黎了事。(《申报》1897年4月6日)

打碎瓷器,人们理所应当进行赔偿。但是这瓷器到底是如何损坏的,这里面的隐蔽性和模糊性是很难讲清楚的,到底是因为“失手打碎”还是“故意撞上”,也正是因为这种讲不清的状况才给碰瓷提供了可能性。21世纪以来,碰瓷的诈骗事故不断增加。2020年10月14日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部共同联合,首次对“碰瓷”行为做出法律上的准确界定:指行人通过故意制造或者故意编造其被害假象,采取诈骗、敲诈勒索等方式非法索取财物的行为。以下是“碰瓷”本义中体现出来的两种心理蕴含。

(一)强弱之分

“碰瓷”一词在本义中就存在着一种强弱之分。在碰瓷的讹诈过程中,人们不小心打碎瓷器,往往会觉得赔偿摊主的损失是理所应当的,此时就出现了一种潜在的强弱之分,受损者及摊主会以一种强者的姿态站在道德的制高点要求进行原价赔偿,而失手打碎瓷器者却因为这种应该进行赔偿的心理站在了弱者的一面,跳进了他们所谓“名贵瓷器”的陷阱。人们往往就是利用这种犯错理赔的心理来进行碰瓷,甚至把这种被称为碰瓷的讹诈行为扩展到各个方面,例如:被车撞、手机被碰坏、腿被碰到。也正是这种强弱之分的心理法则,让这些讹诈之徒屡试不爽,有讹必有回,不断根据社会发展来变化“瓷器”的样式。

(二)以小博大

“碰瓷”在本义中还存在着用低成本来博取高利益的潜在含义。摊主把“名贵”的瓷器做上手脚,八旗子弟手捧“名贵”的瓷器,但是这些所谓“名贵”的瓷器是真的名贵吗?这些瓷器只不过是他们为了讹诈更高价值的钱财而特意寻找的一些低成本的瓷器。这种以低成本换取高利益的心理则在社会的各个方面渐渐适用。这种以小博大的心理,演变到现在使“碰瓷”之瓷极具抽象化,扩大了“碰瓷”施事与受事的范围。这种低成本甚至零成本的方式显然比其他的抢劫盗窃等犯罪行为要安全得多,人们不需要顾虑过多,大不了碰瓷没有成功就拍拍屁股走人,继续下一单“生意”。

二、碰瓷方式分类

据查询,BBC语料库(北京语言大学语料库)中,“碰瓷”一语料存在241例,报刊94例。“碰瓷”之“瓷”已大大抽象化了,范围越来越广。由具体到抽象,被损坏的物件,由瓷器、玉器扩展至平板、手机,再到身体发肤,甚至泛化出了新的“蹭热度”的含义。碰瓷按照成本与否,可以分成低成本碰瓷和零成本碰瓷。

(一)“低成本”碰瓷

文艺作品里可以找到不少碰瓷案件。经过几十年的发展,尤其是20世纪末,随着汽车越来越大众化,碰瓷之术也与时俱进,碰瓷者故意与汽车相撞制造交通事故的假象来讹诈钱财,之后更是延伸出了手机、平板等物品的碰瓷。

1.碰瓷车辆

以“不小心或者故意设计打碎古董碰瓷”转换为“撞到车辆身体受伤为由讹人”,从“古董”到“车辆”,从“赔偿古董价值”到“车辆或身体受伤赔偿”,这种故意以小博大的行为,何不为一场讹诈呢?

(1)犯罪嫌疑人王某,该人在夜间驾驶电动车,以出租车为主要碰瓷对象,事后常以电动车电瓶损坏或身体受伤为由,索要几百到上千元不等的赔偿金。(《人民日报》2016年06月17日)

(2)提醒各位:东门外,鸡市拐向东,有一碰瓷专业户,此人拄双拐,身穿淡蓝色夹克衫,望途径此路段的司机特别注意。(《人民日报》2016年06月17日)

2.碰瓷物品

这种碰瓷方式和碰瓷车辆没有什么不同,只不过是碰瓷“中介”发生了变化,将“古董的价值”转移到“手机的价值”上,同样的讹诈方式,却让人屡试不爽。

(1)男子火车站用破手机“碰瓷”过往旅客,已被警方拘留。监控视频显示,一名拎着箱子的旅客从取票厅走出来,黑衣男子与旅客发生了碰撞,随后黑衣男子的手机掉在了地上。旅客显然是急着赶车,最终交谈后,旅客把几张百元大钞递给黑衣男子。

3.代驾碰瓷

道路千万条,安全第一条。代驾碰瓷这是一种新型的碰瓷方式,扩展了碰瓷的类型。

(1)剩下一点点路,代驾称家里有急事,他建议王某自己开回去。对方走后,王某再次发动车辆。可让他没想到的,车辆刚开出十几米,就“嘭”的一声,被一辆私家车追尾了。王某打开车门后,便晃晃悠悠下了车,却发现后车司机怎么还带着拍录设备。这其实是私家车车主和代驾两人串通好的计谋,是对喝了酒的司机实施敲诈勒索的碰瓷行为。(《人民日报》2017年12月05日)

(二)“零成本”碰瓷

除此之外,机动车、自行车、手机等物品也不是碰瓷存在的必要条件。碰瓷已经由最初根据瓷器损毁讹人钱财,发展为只要是讹人者想讹人就可以随时随地的没有“瓷器损毁”的讹人,以及更是发展出了更宽泛的范围以及离本义更远的意义——蹭热度。

1.“空手套白狼”式碰瓷

出门逛街、吃饭、工作的路上,突然迎面走来一个“万瓷王”,全身上下哪里都碰不得,整个儿就是一个移动的“大瓷瓶”。碰瓷者常常以一个弱者的形象,提出不合理的要求,撒泼耍横直到同意。总之,这种“空手套白狼”式的碰瓷既不需要摔碎“名贵”的瓷器,也不需要冒着生命危险去“撞车”,什么道具都不需要,只要瞅准目标,坐在地上哭闹撒泼夺取围观群众的同情心,必要的时候再送出一段精湛的专业表演。“瓷”的意义泛化、抽象化的基础上,“碰”的意义弱化,碰瓷者成了弱者、被同情的一方。近些年来,“零成本”碰瓷频率越发多起来,各类媒体中此类新闻时有所见。

(1)一段时间以来,由“扶不扶”引发的案件时常刺激公众神经。好人伸出援手却遭遇“碰瓷”以及双方各执一词、舆论频频反转的“罗生门”,让类似事件成为拷问社会道德的难题。(《人民日报》海外版2017年03月27日)

2.“蹭热度”式碰瓷

这一用法进一步远离碰瓷的本义,仅保留当事双方的强弱关系,“碰瓷”这一事件,总是会引起很大的社会关注度和影响力,而“蹭热度”则是指蹭取他人的流量来引起热度、获取关注、取得利益,这是具有相似性的转喻方法。蹭热度这一意义已经应用得十分广泛,例如以下几个例子。

(1) 联想重启乐檬,靠碰瓷Redmi蹭热度,能成功吗?

(2)你知道王者荣耀又被碰瓷了吗?他们蹭热度的手法如出一辙。

三、“碰瓷”泛化途径

当将一个词使用在非常用语境中时,它们的语义就会发生变异,从而产生出原本意义以外的新意义。如果这种用法得到了大众的认可,专业词语就扩大了适用范围,形成新的义项,成为某一语言社会通用层的一员。隐喻和转喻是认知语义学的两个方面,词语泛化的过程主要是通过隐喻和转喻来实现的。隐喻是指所表达的事物与现实之间具有一定的相似性,可以引发人们积极的联想,不明示其间的相似性,而是通过暗示的方式表明类比意思的比喻方式。例如常见的相貌隐喻说法——瓶口(形似)、江头江尾(位置关系相似)、山腰等。转喻又叫换喻,是在空间的邻近、共存关系,时间先后关系,因果关系的基础上形成的,以材料指制品、以原因指结果、以手段指主体等都是转喻的常见类型,例如货币用材料转喻“币”等。

(一)结构隐喻

结构隐喻是在本体隐喻基础上衍生出来的,结构隐喻中的域源可以是任何一个被人们清晰界定或理解概念,源域的概念特征被系统地映射至目标域,依据源域的结构特征认识理解目标域,如图1。“碰瓷”的源域是指人们在古玩场所中所进行的交易活动,源域中讹人敲诈的概念特征逐渐映射到一切与恶人敲诈有关的行为的目标域之中,并且根据“碰瓷”在古玩市场中的结构特征去理解目标域。也就是说当面对新对象a时,如果发现a的基本特征与某词语S所指称的对象B相似,这时就把a、B的关系确定为同一关系,即a是B类对象中的一员,这时在语言上就表现为可以用词语S去指称新对象a,而词语S的意义并没有发生变化(也就是没有产生新义位)。也就是说“碰瓷”的域在不断地扩大,“碰瓷”的施事与受事也越来越抽象化,在碰瓷泛化的过程中,碰瓷之“瓷”无论如何泛化,都是根据碰瓷本义的相似性来运用在新的范围。

图1 隐喻映射图

(二)物质范畴转喻

“碰瓷”这一词语在泛化的过程中,以上的分类中大部分都是通过隐喻的方法。以“蹭热度”这个意义为例,它是指蹭取他人的流量来引起热度、获取关注、取得利益。在“蹭热度”这个意义中也存在着潜在的强弱之分,热度低的是弱者,热度高的是强者,热度低的去蹭热度高的热度。

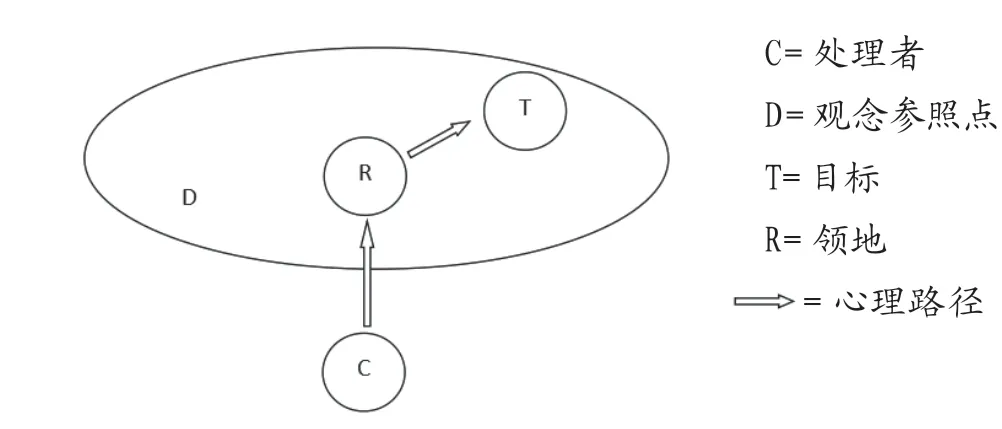

Langacker认为,转喻属于参照点现象。参照点现象是指拥有一个基本的认知能力,那就是可以通过某一概念建立起对另一概念的心理接触,如图2。

图2 转喻映射图

投射性和凸显性是转喻机制的两个重要特征。转喻是指参照点向目标的投射,投射性中比较重要的是过程,而凸显性中比较重要的是投射过程的两端。参照点和目标都是独立的概念实体,二者之间具有相邻性,这一相邻性可能是临时建立起来的全新关系,也可能随着使用频率的逐渐提高而被常规化了的可及关系,例如“碰瓷”的“蹭热度”意义已经广泛出现在人们的生活中。转喻符合人类的认知选择性,人们总是把注意力有选择地投放到一个事物的某一个或者某些方面。转喻是人们注意力的焦点指向某一与之相关的概念,观念参照点是“显”,观念参照点所相关的概念是“隐”。所以转喻具有暗示性的特点。每当“碰瓷”的“蹭热度”意义出现在人们的视野,人们总是认为,“小咖”利用“大咖”的热度,蹭这位“大咖”的流量,制造自己的话题,得到更多属于自己的流量。

四、结语

词汇泛化现象作为典型且积极的语言语义现象,一直是语言学家们探索的热点。本文从认知语义学的角度进行分析,从“隐喻”和“转喻”的方式去分析“碰瓷”这一词语泛化的途径。近些年来,跟随社会的动态变化涌现出一些新的词语和新的范畴,“碰瓷”所适用的范围也随之不断地扩大延展,碰瓷的“瓷”不断由具体到抽象,也在逐渐的书面语化,“碰瓷”这个行为可能因为存在利益状况而不会消失,但是这个词语会不会出现新的词语将它取而代之呢?另外,碰瓷本身带有贬义的色彩,但是贬义的程度在不断地变浅,随着社会的发展,会不会逐渐产生中性意义甚至发展褒义呢?这些问题只能在历史的长河中来回答。

①张伟丽:《“碰瓷”是怎么成为国际词条的》,《中国青年报》2018年10月24日。

②③高原:《古典诗歌中隐喻与转喻的互动》,南开大学出版社2013年版,第8页,第8页。