我国教育博士专业学位授予标准:内容、问题与建议

2022-08-18申国昌夏豪杰

申国昌 夏豪杰

我国教育博士专业学位授予标准:内容、问题与建议

申国昌 夏豪杰

在归纳总结各高校教育博士专业学位授予标准的主要内容、分析教育博士专业学位授予标准的形成过程和目前存在偏学术化、实践性欠缺以及改革动力不足等问题的基础上,提出了教育博士专业学位授予标准的改革建议。认为应明确树立分类评价与综合评价的基本理念,创新评价机制,吸收社会各方面尤其是职业界与教育博士生的意见,采取多样的评价方式,重点查考教育博士生的实践素养,完善具有中国特色的教育博士专业学位授予标准,推动教育博士专业学位研究生教育质量的提升。

教育博士;学位授予标准;现实问题;改革建议

2008年12月30日,国务院学位委员会第26次会议审议通过了《教育博士专业学位设置方案》,批准在我国设置和试办教育博士专业学位。2010年,首批试点的15所高校开始招收教育博士专业学位研究生(以下简称“教育博士生”),教育博士专业学位研究生教育就此发轫。在教育博士专业学位发展过程中,研究者对教育博士相关问题进行了广泛的研究和讨论。截至2021年5月,通过中国知网,以“教育博士”为主题词,可以检索到160余篇论文。经过梳理发现,已有研究从时间上大致可分为两个阶段:2009年以前,重在介绍国外的教育博士项目经验,并倡导在我国设立教育博士专业学位[1-3];2009年之后,重点关注我国教育博士招生、培养过程的相关问题,其中教育博士的发展定位、教育博士生培养质量、教育博士生的培养与教育学博士生的趋同等问题备受关注[4-7],同时,国外教育博士生培养的成功经验与新做法也是研究的重点[8-11]。然而,已有研究虽关注了教育博士专业学位授予标准(以下简称“教育博士学位标准”),却未对此主题进行专门的深入探究。而教育博士学位标准是教育博士专业学位研究生教育的核心内容和关键部分,直接反映了高校意欲培养什么样的教育博士生和怎样培养教育博士生的重要问题。从这个角度出发,对我国首批招收教育博士生的15所高校①截至本文定稿,第二批招收教育博士生的12所高校尚未有毕业生,第三批招收教育博士生的2所高校尚未招生,因此不做探讨。十余年间的一些实践进行总结和反思,探索具有中国特色的教育博士评价体系,对于提升教育博士生培养质量,推进高质量教育体系建设都有积极意义。

一、我国教育博士专业学位授予标准的主要内容

全国教育专业学位指导委员会(以下简称“全国教指委”)制定的《关于教育博士专业学位研究生培养工作的指导意见》(以下简称《教育博士生培养指导意见》)明确提出了教育博士生获得学位的条件,“教育博士专业学位研究生完成规定课程学习、修满学分,按规定完成学位论文并通过学位论文答辩,授予教育博士专业学位,颁发博士研究生毕业证书”[12],各高校在实践过程中还增加了学术论文发表的要求。因此,目前我国教育博士学位标准主要包括课程学分要求、学位论文要求与学术论文发表要求等内容。

1.课程学分要求

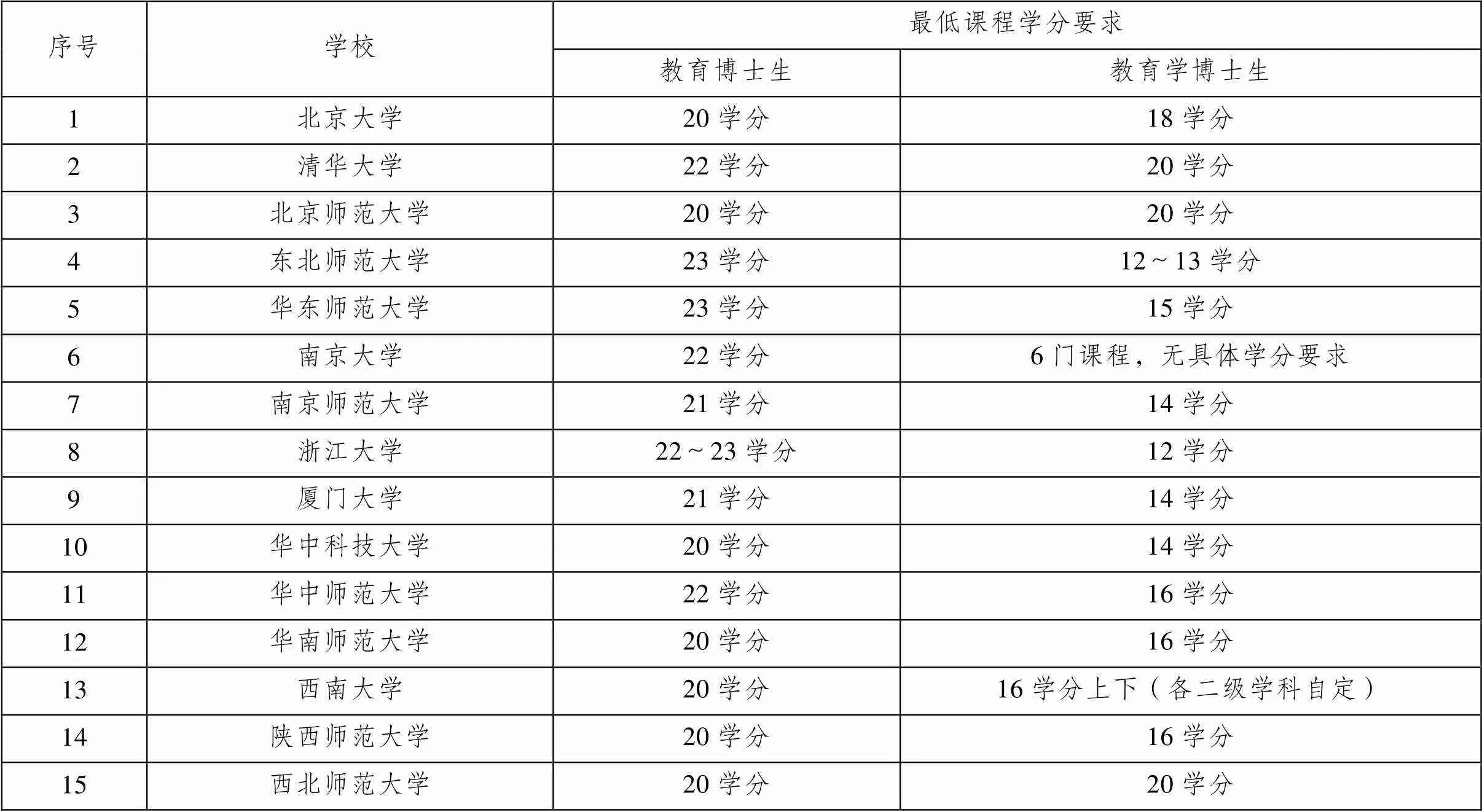

课程学习是教育博士生获得教育理论知识的重要途径。《教育博士生培养指导意见》规定教育博士生的“课程总学分不少于20学分”。通过查阅各高校的培养方案可知,各高校均贯彻了这一要求。如表1所示,15所高校都对教育博士生课程学习的最低学分提出了明确要求——不少于20的学分。对比各高校的教育学博士生的课程学分要求,教育博士生的最低课程学分要求往往高于或等于教育学博士生。而从课程的具体内容来看,各高校教育博士生的课程以学术研究前沿、研究方法类课程为主,课程内容侧重于教育理论,实践素养训练类课程不多,甚至一些学校没有开设实践类课程,如清华大学为教育博士生开设的课程主要是研究方法类课程和专业理论课,较少开设专门的实践类课程。2012年,一项针对15所高校的调查指出,教育博士生的课程与教育博士生的职业实践之间有一定的距离,与对课程基础性和前沿性的满意度相比,教育博士生对课程的实用性满意度明显偏低,约有54.9%的教育博士生对自身实践能力提升感觉不满意[13]。

2.学位论文要求

教育博士生完成学位论文并通过答辩,方可获得学位。各高校对此做了较为具体的规定,主要包括:第一,学位论文选题应具有一定的现实性或实践性。全国教指委颁行的《教育博士生培养指导意见》要求“教育博士专业学位论文选题需来源于教育、教学和教育管理实践中具有重要现实意义和应用价值的关键问题”,各高校对此均予以落实。如华中科技大学提出:教育博士生的学位论文要“解决基础教育中的实践问题,注重研究成果的实践意义”;陕西师范大学要求“选题应来源于应用课题或现实问题,必须要有明确的职业背景和应用价值”。第二,学位论文应符合学术规范,具有较强的理论性。清华大学要求教育博士生的学位论文要“符合学术规范,在系统掌握有关研究方法的基础上,进行深入的理论分析”;陕西师范大学则明确提出学位论文应有“较高的学术水平”,应“严格遵守学术研究的基本规范”“彻底杜绝学术不端行为”。第三,对教育博士生的学位论文字数提出了一定的要求。各高校对教育博士生学位论文的字数要求为不少于8~10万字。具体来看,北京大学、北京师范大学、华中科技大学、厦门大学、华中师范大学、西南大学、南京师范大学、陕西师范大学、华南师范大学等高校要求篇幅不少于8万字,东北师范大学则规定不少于10万字。第四,学位论文工作大致需要经过开题、预答辩、盲审、答辩等几个环节,与教育学博士相差无几,区别主要在于各高校规定教育博士生学位论文答辩委员中至少应有一位实践领域的专家,而对教育学博士生一般没有这一要求。总体来看,各高校对教育博士生学位论文提出了较为细致、全面的要求,希望能培养出教育理论功底和教育实践素养俱佳的实践领域的研究者与管理者。

表1 首批15所试点高校教育博士生与教育学博士生课程学分要求

注:根据各高校教育学博士生与教育博士生的培养方案整理而成;序号按学校代码排列而成,不分先后。

3.学术论文发表要求

教育博士专业学位设置初期,在相应高校规定的学术期刊(一般是学校认定的高水平期刊,如CSSCI期刊、北大核心期刊等)上发表一定数量的学术论文(一般为1~2篇)是教育博士生获得学位的前置条件。各高校都明确规定教育博士生只有满足学术论文发表要求才能申请学位论文答辩或获得学位。如厦门大学规定教育博士生“须有2篇以上(含)以第一作者以‘厦门大学’为第一署名单位发表的、与学位论文相关的核心刊物学术论文”;浙江大学要求教育博士生“至少须在学校规定的核心期刊上发表1篇以上与学位论文相关的学术论文”。而近年来,随着教育评价改革和“破五唯”的深入推进,包括清华大学、华东师范大学、华中师范大学在内的一些高校开始对教育博士生发表学术论文不再做硬性要求,或取消了相关的限制性条件。譬如,清华大学于2019年开始全面取消博士生发表学术论文的硬性要求,相关要求改为“博士生在学期间学术创新成果达到所在学科要求,方可提出学位申请”的软性要求;2020年12月,华东师范大学召开研究生教育大会,明确学位论文为博士学位授予的主要依据,学术论文只是学位评定的参考条件,不再是博士生申请博士学位的前置条件;2021年12月1日,华中师范大学研究生院通过的《华中师范大学博士研究生在学期间科研创新成果基本要求》明确取消了教育博士生发表CSSCI来源期刊论文的硬性要求,并将智库类成果、优秀教学案例、全国性行业标准规范等与教育博士生实际工作相关的研究成果纳入评价标准之中。虽然当前多数高校依然要求教育博士生发表一定数量的、与学位论文相关的学术论文,但在教育评价改革深入推进的时代背景下,不再把发表学术论文作为硬性要求是教育博士学位标准改革的应然之意。

二、我国教育博士专业学位授予标准的形成过程

教育博士学位标准作为一种评价标准不仅影响教育博士生的培养模式和内容,而且是教育博士生培养质量的重要保障。我国教育博士学位标准的形成是多条路径共同作用的结果,从参与主体来看,既有国务院学位委员会与全国教指委的顶层设计,又有各高校的实践创新;从参照来源来看,既模仿了我国教育学博士学位的授予标准,又借鉴了国外教育博士专业学位研究生教育的经验。

1.顶层设计

总体来看,我国教育博士学位标准是行政力量主导、自上而下逐步形成的。在国务院学位委员会领导下,全国教指委具体负责“统筹指导、协调教育博士专业学位教育”。国务院学位委员会下发的《教育博士专业学位设置方案》《关于<教育博士专业学位设置方案>的说明》、全国教指委颁布的《教育博士专业学位研究生指导性培养方案》《教育博士生培养指导意见》等文件成为各高校制定教育博士学位标准的指导性文件,直接影响着各高校教育博士学位标准。如前文所述,相关文件规定的最低学分要求、学位论文要求等都被各高校完全采纳,成为各高校教育博士学位标准的重要组成部分。目前,各高校存在过分依赖顶层设计,而不愿主动进行创新和改革的问题,这样会导致教育博士专业学位教育试点工作的便利化与同质化[14]。

2.平行参照

从全球范围来看,教育博士学位标准的确定还参照或模仿了教育学博士学位标准的基本框架。虽然在定位上教育博士有别于教育学博士,但是在培养过程与评价标准上,二者趋同的现象比较严重。2006年,美国卡内基教学促进基金会主席李•舒尔曼(Lee Shulman)指出,用相同的模式来培养教育博士和教育学科的哲学博士,已经令教育博士专业学位教育陷入尴尬的境地[15]。从我国来看,教育博士学位标准的主要内容包括课程学分要求、学位论文要求和学术论文发表要求,这与教育学博士学位标准大体一致。在课程学习方面,教育博士生的课程内容与教育学博士生的类似,都侧重于教育理论与研究方法。在学位论文要求方面,虽然各高校强调教育博士生的学位论文选题应具有实践性,应结合教育博士生的工作实际,但两种学位论文完成的流程和评价的方式没有实质性区别。梳理试点高校的培养方案可以发现,教育博士学位论文工作的基本流程大致包括:开题报告、论文写作、预答辩、盲审、论文答辩等环节,与教育学博士生的流程如出一辙。在学术论文发表要求方面,各高校也对教育博士生提出了具体的要求,只是这个要求略低于教育学博士生。一项基于122名教育博士生的调查研究显示,教育博士生认为其学位申请并未和教育学博士生区别开来,而是一视同仁[16]。由此可知,处于后发位置的教育博士学位标准较多地参考了教育学博士学位标准,不论是具体内容还是评价方式,都体现了对教育学博士较强的模仿性与依赖性。

3.域外借鉴

教育博士专业学位不是我国的“土特产”,而是向境外借鉴的“舶来品”。教育博士专业学位诞生于美国,1920年哈佛大学设立了最早的教育博士专业学位[17]。在随后的一百多年中,美国、澳大利亚、英国、爱尔兰等国纷纷设立教育博士专业学位,教育博士专业学位研究生教育在全球迅速铺开。经过多年的探索,国外的教育博士专业学位研究生教育已经积累了丰富的经验,形成了较为成熟的培养模式,也构建了较为完整的教育博士学位标准,为我国学习与借鉴提供了有利的条件。

我国设立教育博士专业学位之前,北京大学、北京师范大学等高校开展的培养研究型和专家型教育管理人才的试点工作,已经注意与哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学等世界一流高校开展合作,从招生考试标准与方式、课程计划的制定与实施、论文标准的研制与执行等方面对国外的教育博士专业学位研究生教育进行了学习和借鉴,这为我国教育博士学位标准的确定提供了重要参照。我国在设立教育博士专业学位后,仍然积极吸收国外的成功经验,以完善我国的教育博士学位标准。2010年6月,全国教指委曾组织人员赴英国考察教育博士专业学位研究生教育,考察人员对英国伦敦大学教育研究院和格拉斯哥大学等高校的教育博士专业学位研究生教育进行了实地考察与学习。参与考察的饶从满认为英国视教育博士专业学位为研究型学位,重视科研训练,这对于保证英国教育博士专业学位研究生教育的质量起到了重要作用[18]。这些举措也为我国所吸收,并纳入教育博士学位标准之中。

4.实践创新

各高校在制定本校教育博士学位标准时,在落实顶层设计的基础上,还进行了一定程度的实践创新,主要表现为:各高校纷纷增加了发表学术论文的要求。如南京师范大学规定教育博士生须“在核心期刊上公开发表基于教育实践的教育研究论文2篇(其中至少1篇为C刊)”,其他多数高校也有类似的要求。同时,一些高校也创造性地允许教育博士生用其他科研成果来替代部分学术论文的发表要求,如陕西师范大学规定了三项替代条件:“第一,获得与专业密切相关的厅局级(地市级)及以上管理成果奖、教学成果奖、科研成果奖等奖励1项(排名第1);第二,主持与专业密切相关的厅局级(地市级)及以上教改课题、管理课题或科研课题1项;第三,参与与专业密切相关的教材编写,且不少于10万字。”教育博士生只要取得其中一项成果即可替代1篇该校认定的F级期刊学术论文。当然,这些创新要求既是高校为提升教育博士生学术研究能力做出的选择,又是对顶层设计相关要求的拓展,也是参照教育学博士学位标准的结果。

三、我国教育博士专业学位授予标准的主要问题

由于模仿、借鉴等因素的影响,我国教育博士学位标准存在理论性偏重、实践性不足的问题。同时,教育博士学位标准研制过程中,形成了行政力量主导、高校参与的基本格局,其他利益相关主体的作用没有得到有效体现,因此又导致了教育博士学位标准改革动力不足、针对性不强等问题,存在着制度僵化的潜在弊端。

1.理论性偏重:教育博士学位标准存在学术化倾向

目前,我国教育博士学位标准过于重视对理论研究能力的衡量,较多地考查教育博士生的原创性知识贡献,存在着学术化的倾向。其一,考核内容的学术化。“当前对教育博士生的考核主要是科研论文和学位论文两方面。”[19]如前文所述,大多数高校要求教育博士生在规定的学术刊物上发表一定数量的学术论文。过于重视学术论文的评价标准,使得教育博士生不得不“挖空心思”去找热点、写论文、发论文,以期尽快达到毕业条件,这可能导致博士生学习的功利化和学术研究的虚浮化,对解决教育领域的实际问题作用并不大[20],而且也存在一定的“唯论文”倾向,这与我国当前破除“五唯”、构建“富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系”的精神是不相符的。其二,考核方式的学术化。教育博士学位标准过多地仿照了教育学博士学位标准,在考核方式上也表现出操作层面的路径依赖。高校在考查教育博士生能否获得学位时,其方式与教育学博士生基本一致,大都是通过考查其课程学习、学位论文和学术论文等方式,而没能采用一些更具实践特色、更适合教育博士生的评价方式。单就学位论文这一考查方式而言,教育博士生的学位论文在学术水准、框架结构、评审和答辩等程序中仍然依照着教育学博士生学位论文的标准[10],没有针对教育博士生的独特性进行创新性设计,尤其是没有充分关照教育博士生的实践素养,难以充分地考查教育博士生理论知识见诸教育实践的创造能力,这样的做法可能会引发教育博士的“合法性危机”。

2.实践性欠缺:教育博士学位标准对实践素养的考查不足

教育博士专业学位研究生教育的目标是培养从事教育教学与教育管理工作的专门高级人才,这直接指向教师与教育管理者的教育实践工作,实践素养应是教育博士的核心素养。然而,教育博士学位标准对教育博士生实践能力和职业能力等实践素养的考查不足,主要表现在以下几方面:第一,教育实践能力较少被纳入教育博士学位标准。目前,教育博士学位标准中除了要求学位论文选题关注教育实践之外,没有其他的硬性指标专门衡量教育博士生的实践能力和水平。现行的教育博士学位标准没有充分关照教育博士生的教育实践素养,其实践性是不足的,职业导向性也是欠缺的。这也表明社会对高水平教师与教育管理人才的需求在教育博士学位标准中没能得到体现,直接造成了培养单位与用人单位的脱节,教育博士专业学位研究生教育也就难以和整个教育事业的发展及教育博士职业需求形成良性互动。第二,教育博士学位标准中适合实践工作者的考核形式缺位。目前,各高校主要是以学术化的方式来评判教育博士生,学术论文与学位论文是最重要的形式,一些高校虽然允许教育博士生用教育教学成果奖等实践成果来替代部分学术论文发表的要求,但没有从根本上改变学术化的评价方式。某高校的教育博士生指出:“‘教师成为研究者’不是为了让教师成为‘专业理论研究者’,于我而言,还是教师,只不过这种教师是研究型的,更加专业。”[21]从教育博士生自身的发展需求来看,教师职业必需的实践素养是他们更为关注的,但实践素养与能力发展的需求没有在教育博士学位标准中得到有效反映。教育博士学位标准没有充分地体现实践性而较多地关注学术性的做法不仅会导致专业学位特色的缺失,而且会使教育博士失去其独立地位,逐渐成为教育学博士的附庸。

3.多元主体缺位:教育博士学位标准改革缺乏有效性与针对性

当前我国教育博士学位标准的建构与执行主体分别是政府与高校,其他利益相关主体缺位。第一,从建构过程来看,行政力量主导,其他力量作用不足。我国教育博士学位标准制定过程中,国务院学位委员会与全国教指委是绝对权威,高校也发挥了一定的补充作用,而社会、教育博士生与导师等利益相关者则处于缺位的状态。其结果就是政府与高校之外的利益相关主体难以有效参与教育博士学位

标准的构建,多元主体的利益诉求没有被有效融入评价标准中,更遑论形成合力了。第二,从执行过程来看,学术力量主导,社会力量缺失。从行动逻辑看,学术和职业两个领域都有以自身利益为出发点的惯习[22]。两个领域只有加强沟通与交流,才能实现行动效益的最大化。然而,教育博士生的培养与考核的主体都是高校,学术界占了主导地位,学术界与职业界还没有建立良性的互动机制,职业界处于从属或缺位状态,很难参与对教育博士的评价过程。虽然各高校都规定必须有实践领域的专家参与教育博士生学位论文指导与答辩,但学术界掌握着评价教育博士生学位论文的绝对权力,从开题到盲审的过程中实践专家能发挥的作用是非常有限的。由于多元主体难以发挥作用,培养过程又过度依赖行政力量,因此教育博士学位标准改革的内部动力和外在推力都明显不足,十余年来我国教育博士学位标准改革针对性不强。

四、我国教育博士专业学位授予标准的改革建议

历史制度主义认为,一种制度被选择之后,它本身会产生出一种自我捍卫和强化的机制,使得扭转和退出这种制度会随着时间的推移而越来越困难[23]。这也意味着,随着时间的推移,制度变迁所要花费的成本也越来越高。因此,培养单位应坚持改革创新基本理念,尽早、尽快改革教育博士学位标准,推动教育博士生培养质量的提升。

1.确立分类评价与综合评价理念,制定独立的教育博士学位标准

2020年10月13日,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,提出教育评价要“针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点,分类设计、稳步推进”,要“淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标”[24]。有鉴于此,教育博士专业学位标准的改革,一方面应确立分类评价的基本理念,把教育博士专业学位作为一种独特的学位进行专门评价,必须明确:教育博士学位标准必须依据教育博士的特点,坚守教育博士作为专业学位的立场,改变其与教育学博士“共用一套评价标准的状况”[25],明确提出将理论知识的原创性应用作为评价重点,着重考核教育博士生的实践创新素养,构建能体现教育博士特点的学位标准。另一方面要树立综合评价理念,将教育博士专业学位研究生教育全程看作一个整体,改变过于强调学术论文发表数量的做法。高校要根据培养目标对教育博士生评价的标准进行合理调整,“而不是以发论文为唯一标准”[26]。高校应加强对教育博士生课程学习成果的评价,将教育博士生课程学习的成果以“论文包”的形式纳入到学位标准中,同时,更应强化对学位论文质量的要求,再结合学术论文等科研成果,形成综合化的评价体系。这样有利于破除评价的“唯论文”倾向,推动教育博士生实践创新能力的培养,促进教育博士专业学位研究生教育高质量发展,助力教育现代化与教育强国建设。

2.创新考核形式,注重教育博士生创新性应用能力的考查

“对教育博士的评价应该着重于学习者对学科理论知识在教育实践中的运用能力以及研究的利用与生产”[27],因此,创造性地解决实际问题,生产实践性知识为教育实践服务等实践创新素养,是教育博士学位标准的核心关切。教育博士学位标准应采取灵活多样的方式,有效地衡量教育博士生将教育理论付诸教育实践的能力。

其一,强化对教育博士学位论文的实践评价。学位论文是教育博士生学习成果的集中呈现,是衡量教育博士生综合科研素养的重要方式,而实践创新性是衡量教育博士学位论文质量的关键性指标[28]。从约翰•霍普金斯大学、剑桥大学、哥伦比亚大学、南洋理工大学、多伦多大学、伦敦大学教育学院等世界一流大学的教育博士生培养经验来看,实践性的学位论文是这些高校普遍重视的[29]。因此,高校应当更加重视教育博士生学位论文实践性的考核,除强调学位论文选题面向实践之外,还应在学位论文评价过程中更加重视实践领域专家的全程参与,以充分衡量学位论文的实践价值。为实现这一目标,学位论文的开题、盲审、预答辩、答辩等环节都应该吸纳更多的教育实践领域的专家参与,而且教育实践领域的专家数量应占50%以上。同时,学位论文答辩委员会主席应为在教育理论与教育实践领域都具有相当影响力的专家,在有效评判教育博士学位论文学术水平的前提下,着重衡量学位论文的实践价值与现实意义,使得“研究型的实践专家”的培养目标落到实处。

其二,灵活运用学习过程档案袋评价。“档案袋评价通过连续不断地、有目的性地收集能够证明学生在不同学习阶段,某个领域中所做出的努力与取得进步的材料来反映学生的学习及培养计划是否成功。”[30]各高校可以借鉴档案袋评价的一些做法,引导教育博士生在日常学习与工作中确定自己的研究主题并在实践中不断开展研究,将教育博士生获得的包括课程论文、工作反思在内的多种形式的成果形成档案袋,纳入评价体系。档案袋内收入的成果可以用于替代或部分替代高校目前对教育博士生提出的学术论文发表的要求,也可以作为学位论文评价的参考材料,藉以衡量教育博士生的实践创造素养与学术水平。这样的做法既具有实践的可操作性,也具有培养的现实意义。

3.吸纳多方主体参与,实现利益相关者协同构建教育博士学位标准

专业学位博士生教育所处的位置是高校、专门职业和实践三个不同场所的交汇重叠之处[31]。作为博士专业学位教育的一种,教育博士专业学位研究生教育的相关利益主体是多元的,应包括高校、导师与教育博士生等内部利益相关者,以及政府、社会与用人单位等外部利益相关者。多元主体的多元诉求理应被纳入教育博士专业学位研究生教育过程,并反映在教育博士学位标准中。然而,我国研究生招生计划、资源配置、资助机制以及评价与反馈机制的主导权主要由教育行政部门掌控,研究生培养单位、社会机构难以获得话语权[32],高校进行内部改革的动力不足。我国需要吸收社会、学生、教师等多元主体参加教育博士学位标准的构建与执行,让教育博士专业学位研究生教育相关重要利益主体共同配合,通过“共治”实现“善治”[33]。如东北师范大学推进的教育博士生UGS协同培养模式,将地方教育局或知名中小学引入教育博士培养过程[34],实现了高校与地方教育局、中小学校的深度合作,不仅推动了教育博士生培养质量的提升,而且有助于构建更加适合教育博士生的评价标准。故此,今后我国教育博士学位标准应在教育行政部门的指导下由学校与职业界吸收各方的意见来共同制定,实现教育博士学位标准建构过程的民主化与科学化,实现学术场域与职业场域的有机互动,实现高校培养与社会需求的同频共振,实现多元利益的统筹兼顾,使教育博士学位标准真正切中培养目标,并以此为契机改革教育博士专业学位研究生教育,为国家和社会培养理论与实践并重、学术与职业共进的高水平教师与教育管理者。

五、结语

2020年9月25日,国务院学位委员会与教育部印发的《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》提出,要“加快发展博士专业学位研究生教育”“扩大博士专业学位研究生教育规模”,并把教育博士作为招生规模扩大的重点[35]。这就意味着未来几年教育博士招生规模将进一步扩大,教育博士生的数量会有着较大幅度的提升。在这样的背景下,构建适合我国的、科学的教育博士专业学位标准的需求更加迫切,而且也更有价值。因此,教育行政部门应注意从管理权力下放入手,协调好顶层设计与基层探索之间的关系[36],鼓励高校积极借鉴国外经验,吸纳社会多方力量,开展教育博士学位标准的改革,构建独立的、科学的、具有中国特色的教育博士学位标准,推动教育博士专业学位研究生教育的高质量发展。当然,教育博士学位标准改革的宗旨是使标准精准地契合培养目标,保证教育博士生培养过程紧紧围绕培养目标来推进,以满足教育与社会发展对理论素养高、实践能力强的教育博士的需求。这里需要强调的是适当降低教育博士生发表学术论文的要求,破除“唯论文”的掣肘,强化对教育博士生实践素养的考查,并不意味着降低对教育博士生的学术要求,找到学术与实践兼顾的平衡点才是教育博士学位标准改革的本旨。高校和导师如果考虑教育博士生多为在职就读、投入学习的时间和精力有限、毕业率不高等原因而降低标准,那么最终只能使教育博士专业学位的含金量和社会认可度降低,使之成为博士专业学位中的“沼泽”[37]。

[1] 张应强. 关于设置教育博士专业学位的政策建议[J]. 现代大学教育, 2003(1): 40-43.

[2] 文东茅, 阎凤桥. 美国“教育博士”(Ed.D.)的培养及其启示[J]. 国家教育行政学院学报, 2004(3): 97-100.

[3] 马健生, 滕珺. 论我国教育博士(Ed.D.)专业学位设置的迫切性和可行性[J]. 学位与研究生教育, 2007(8): 64-70.

[4] 康晓伟. 我国教育博士专业学位教育的现状、问题及政策建议[J]. 现代教育管理, 2014(3): 87-90.

[5] 胡纵宇. 教育博士的培养指向: 专业性向度与实践性向度[J]. 学位与研究生教育, 2014(11): 5-9.

[6] 张晓煜. 制度视域下我国教育博士招生工作研究[J]. 江苏高教, 2014(5): 114-116.

[7] 王亮, 郭丛斌. 教育博士专业学位研究生培养质量满意度研究——基于某综合性高校教育博士研究生就读体验调查的实证分析[J]. 学位与研究生教育, 2020(4): 52-59.

[8] 马金晶, 靳玉乐. 美国圣路易斯大学教育博士培养的改革及其启示[J]. 高等教育研究, 2010(6): 67-71.

[9] 邓涛, 李婷. 澳大利亚教育博士的代际发展与改进[J]. 外国教育研究, 2014(6): 101-110.

[10] 王晓芳, 李戎. 西方教育博士培养改革的新理念与新做法[J]. 高等教育研究, 2017(6): 55-64.

[11] 秦春生, 王芳. 加拿大教育博士项目: 目标、举措与特色——以英属哥伦比亚大学为例[J]. 外国教育研究, 2021(8): 85-96.

[12]全国教育专业学位研究生教育指导委员会. 关于教育博士专业学位研究生培养工作的指导意见[C]//全国教育专业学位研究生教育指导委员会秘书处. 新增教育博士研究生培养院校工作研讨会资料汇编, 2018: 25-31.

[13]李永刚, 马爱民. 教育博士研究生教育的实践性及其强化[J]. 学位与研究生教育, 2016(6): 66-71.

[14]陈廷柱, 肖乃涛. 试点改革如何才能推进高等教育体制机制创新——基于国家试点学院兴衰成败的案例反思[J]. 江苏高教, 2020(10): 1-7.

[15]SHULMAN L S, GOLDE C M, BUESCHEL A C, et al. Reclaiming education’s doctorates: acritique and a proposal[J]. Educational researcher, 2006(3): 25-32.

[16]王坦. “双一流”背景下教育博士实践性特征考察——基于112位教育博士研究生的实证调查[J]. 河北科技大学学报(社会科学版), 2019(9): 91-96.

[17]李云鹏. 论教育博士专业学位研究生教育的比较优势[J]. 中国高教研究, 2012(3): 44-48.

[18]饶从满. 英国教育博士研究生的培养及其特征——以伦敦大学教育研究院和格拉斯格大学为中心[J]. 外国教育研究, 2010(11): 16-22.

[19]刘辉, 李德显. 冲突与调适: 全日制教育博士生存现状研究[J]. 研究生教育研究, 2020(2): 14-20.

[20]赵立莹. 效力诉求: 美国博士生教育评估的演进[M]. 北京: 科学出版社, 2013: 143.

[21]张爱军. “教师成为研究者”的困惑与解惑——基于教育博士的个案研究[J]. 中国教育学刊, 2014(4): 94-97.

[22]李成明, 王晓阳. 教育博士的发展定位与培养: 场域理论视角[J]. 研究生教育研究, 2015(2): 6-10.

[23]张晒. 历史制度主义: 从“制度回归”到“路径依赖”——兼论在中国政治学研究中的适用性[J]. 理论月刊, 2014(3): 112-116.

[24]中共中央,国务院. 深化新时代教育评价改革总体方案[EB/OL]. (2020-10-13) [2021-03-26]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm.

[25]董泽芳. 理念与追求: 大学发展的思考与探索[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2017: 464.

[26] 赵娟, 盛正发. 赋权增能: 提升教育博士培养质量的新路径——以H大学为例[J]. 研究生教育研究, 2022(3): 68-74.

[27]陈大兴, 张媛媛. 教育博士与教育学博士发展趋同的多维解读[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 53-58.

[28]谢冉, 李文婷. 卡内基教育博士计划: 背景、成就与启示[J]. 学位与研究生教育, 2015(4): 72-77.

[29] 马健生, 蔡娟. 世界一流大学教育博士培养模式的主要特征[J]. 学位与研究生教育, 2020(10): 69-77.

[30] MAKI P L, BORKOWSKI N A. 博士生教育评估——改善结果导向的新标准与新模式[M]. 张金萍, 娄枝, 译. 上海: 上海交通大学出版社, 2011: 159.

[31]陈洪捷, 等. 博士质量: 概念、评价与趋势[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010: 184-185.

[32]“研究生教育体制改革研究”课题组. 中国研究生教育体制改革研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013: 12-13.

[33]褚宏启. 教育治理: 以共治求善治[J]. 教育研究, 2014(10): 4-11.

[34] 邬志辉, 饶从满, 吕立杰, 等. 教育博士生UGS协同培养模式改革的理论与实践研究[J]. 学位与研究生教育, 2022(3): 33-39.

[35]国务院学位委员会, 教育部. 关于印发《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》的通知: 学位[2020]20号[A/OL]. (2020-09-25)[2021-09-02]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html.

[36]陈廷柱, 蔡亮. 高等教育如何传承和发展试点改革的中国经验[J]. 大学教育科学, 2020(3): 22-30.

[37]李雪辉, 罗英姿. “沼泽”还是“高地”: 专业学位博士生教育发展误区探析[J]. 复旦教育论坛, 2020(1): 53-58.

10.16750/j.adge.2022.08.008

申国昌,华中师范大学教育学院教授,国家教育治理研究院执行院长,武汉 430079;夏豪杰(通讯作者),华中师范大学教育学院、国家教育治理研究院博士研究生,武汉 430079。

(责任编辑 赵清华)