新兴目录外法学二级学科设置的现状、特征与未来展望

2022-08-18侯明明

侯明明

新兴目录外法学二级学科设置的现状、特征与未来展望

侯明明

2011年以来,我国目录外法学二级学科的设置经历了“审批制”到“备案制”的转变。对教育部公布的63所学位授予单位自主设置的128个目录外法学二级学科的分析发现,我国新兴目录外法学二级学科设置已经形成了多元主体共同竞争的格局,并且呈现出了新兴属性与交叉属性并驾齐驱、成熟性学科与培育性学科相依共存、领域色彩与应用倾向并行不悖以及主体性中国立场与宏观性国际视野兼容并包的基本特征。未来新兴目录外法学二级学科的设置和建设需要以二级学科设置的必要性和可行性为限度,提升二级学科设置的科学性和民主性,完善二级学科建设的组织机制,坚守二级学科的基本属性以及继续创新知识的供给机制。

法学研究生教育;目录外法学二级学科;新兴学科;法治人才

法学研究生教育作为学位与研究生教育的重要组成部分,能够直接反映出我国研究生教育的质量和水平。而法学学科作为中国法学研究生教育的基本载体和组织单元,其建设样态如何与结构是否合理又直接影响我国法治人才培养以及法学知识供给的水平,所以法学二级学科的科学设置就显得尤其重要。我国法学二级学科设置的模式大体经历了“审批制”到“备案制”的转变。2011年国务院学位办发布《关于做好授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置工作的通知》(学位办〔2011〕12号),规定学位授予单位可在一级学科学位授权权限内自主设置与调整二级学科,这是我国学位与研究生教育领域的一次重大改革[1]。新兴目录外法学二级学科的设置不仅代表着法学一级学科在分化基础上的愈加精细化,也意味着法学知识的生产将出现新的格局。截至2020年年底,这项改革已经经历10个年头,在这10年间,教育行政领域“放管服”改革以及“管办评分离”的进行,学位授予单位的办学自主权不断扩大。学位授予单位自主设置与调整法学二级学科工作改革运行状况如何,未来又如何发展,值得法律人和教育决策者进行回顾、反思和展望。基于此,本文以新兴目录外法学二级学科的设置为研究对象,透视我国学位授予单位在法学一级学科学位授权权限内自主设置新兴目录外法学二级学科的基本现状、特征、未来需要解决的问题,以期对我国新兴目录外法学二级学科的设置与建设提供助益。

本文对研究对象作出如下界定:第一,本文所讲的法学二级学科是指法学一级学科之下的二级学科,不包括法学学科门类之下的其他一级学科所包含的二级学科。第二,本文的统计只包括新增的目录外法学二级学科,不包括目录内法学二级学科的撤销与增设,以及交叉学科的增设等情形。法学二级学科目录以国务院学位委员会发布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(1997颁布)为准,因为经过多次修订后此目录依然是各大学位授予单位设置二级学科、实施研究生培养的重要参考依据,也是国务院学位办进行二级学科管理或专业范围划分的参考依据。之所以使用“新兴”一词来形容这些新增的法学二级学科,目的是与“传统”法学二级学科形成鲜明对比。

一、新兴目录外法学二级学科设置的基本现状

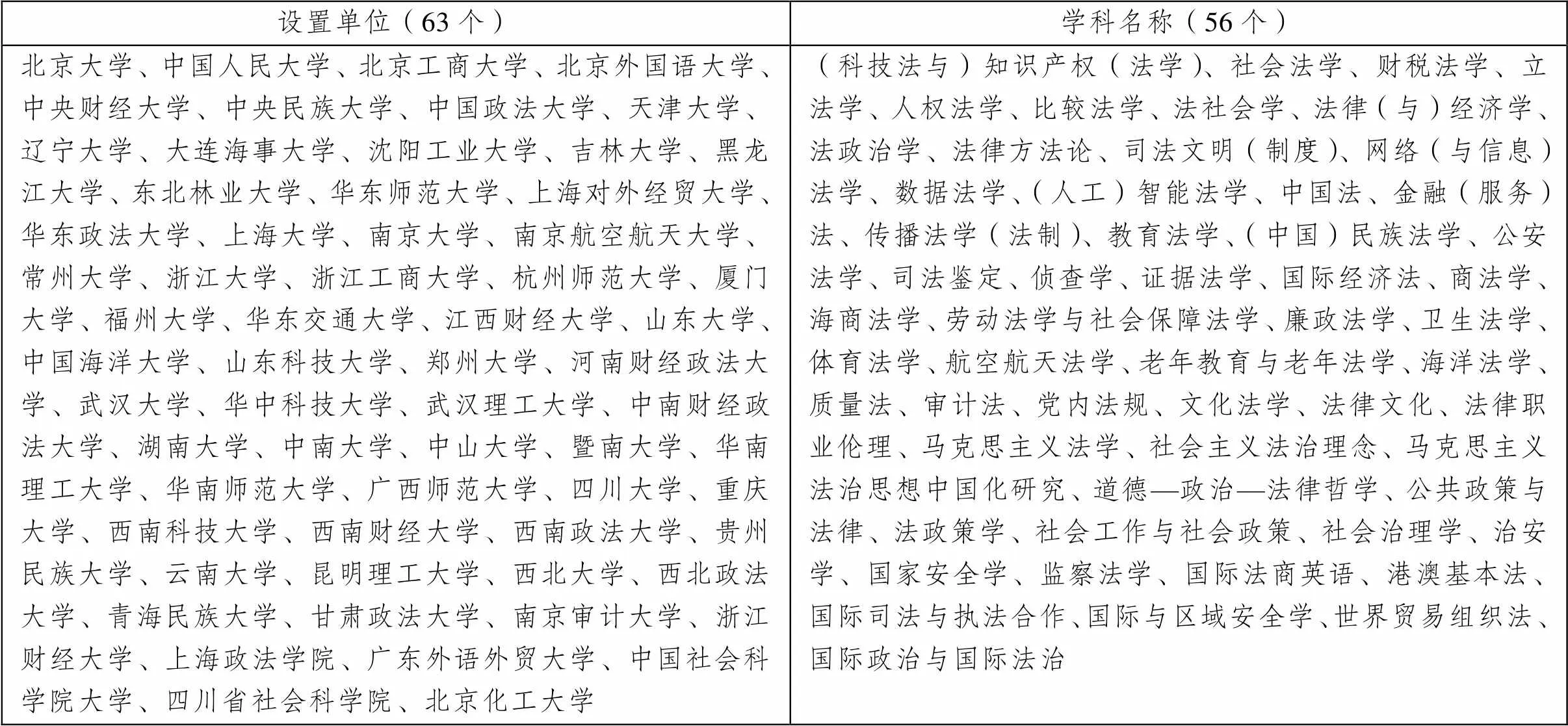

根据教育部学位管理与研究生教育司(国务院学位委员会办公室)2020年公布的《学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科名单》,可以统计出63所学位授予单位自主设置法学二级学科共129个,其中中国社会科学院大学设置的“刑事法学”属于目录内的法学二级学科,排除之后,实际上目录外法学二级学科共设置了128个,通过筛选整合,去除重复设置的二级学科名称,共有目录外法学二级学科56个,如表1所示。

就设置新兴目录外法学二级学科的学位授予单位类型来看,大部分是高校,只有四川省社会科学院为科研院所①中国社会科学院按照中国社会科学院大学进行统计。。在62所高校当中,“双一流”建设高校占了约58%,其中一流大学建设高校的比重为33%左右,拥有法学一级学科博士学位授权点的高校约占50%。这在一定程度上说明,新兴目录外法学二级学科的设置并非都集中在资源相对较多的“双一流”建设高校和拥有法学一级学科博士学位授权点的高校,一流大学建设高校也并非都集中办学资源发展法学学科。就设置单位而言,既有法学学科作为传统优势学科的五大政法类高校和综合实力较强的一流大学建设高校,也有法学学科建设处于上升期的普通高校和科研院所。可见,新兴目录外法学二级学科的设置已经形成了多元主体共同竞争的格局。亦即,在国家行政对教育事业逐步“放权”的背景下,高校法学院之间的竞争变得更加激烈,市场竞争机制成为新兴目录外法学二级学科设置的重要推动力。

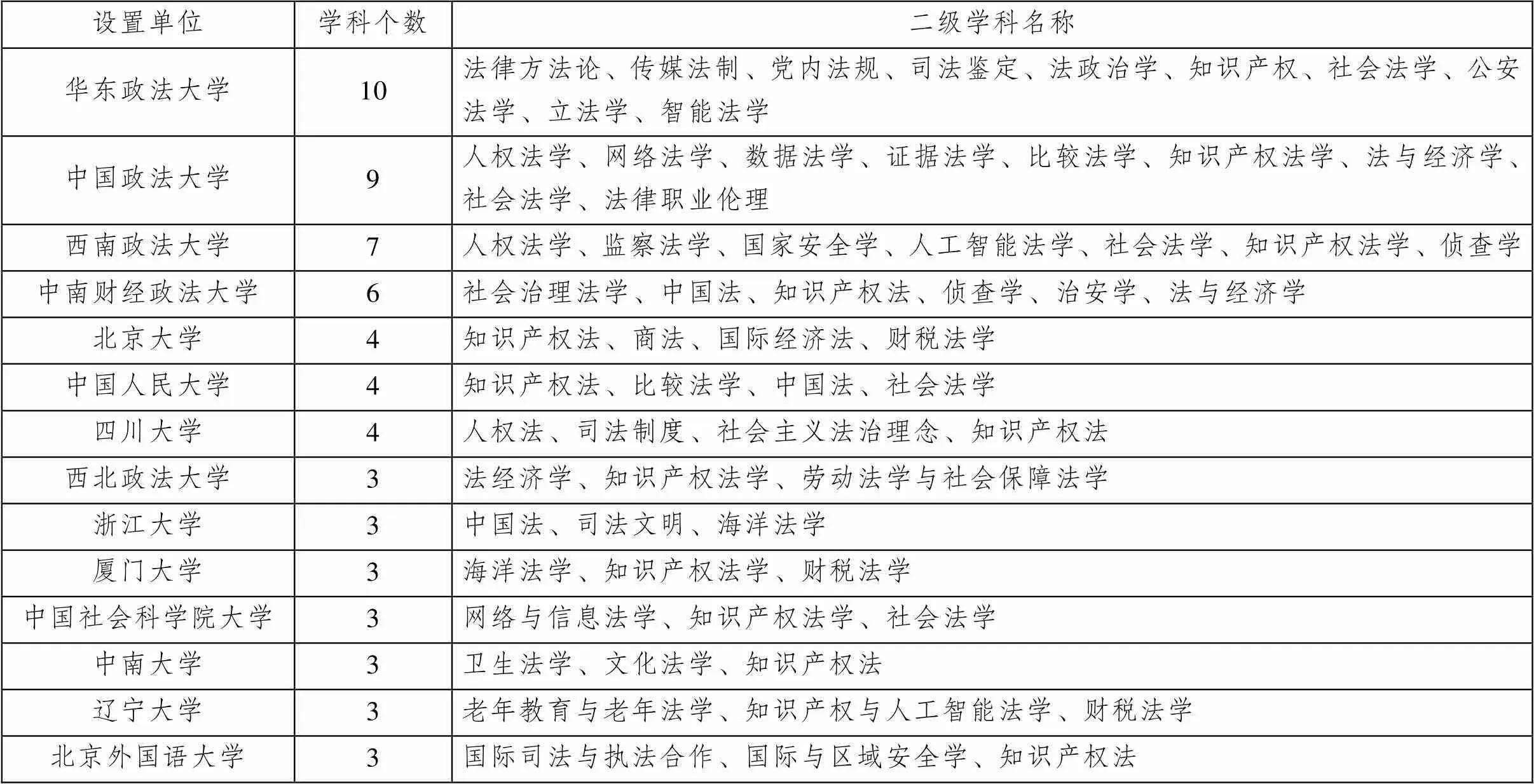

新兴目录外法学二级学科设置数3个以上的学位授予单位,如表2所示,分别为华东政法大学、中国政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学、北京大学、中国人民大学、四川大学、西北政法大学、浙江大学、厦门大学、中国社会科学院大学、中南大学、辽宁大学、北京外国语大学。设置目录外法学二级学科个数最多的是华东政法大学的10个,设置数前5名的高校中,“五院四系”②“五院四系”指的是中国政法大学、华东政法大学、西北政法大学、西南政法大学、中南财经政法大学以及北京大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学的法学院(原法律系)。占了6所,可见传统意义上法学学科“重镇”依然是法学学科发展和法治人才培养的“引领者”。此外,北京外国语大学作为唯一一个没有法学博士学位授权点的高校,却设置了3个目录外法学二级学科,其对法学学科发展和法治人才培养的关注度可见一斑。作为后发型法学院,北京外国语大学正在逐步实施打造优势、特色学科,培养涉外法治人才的错位发展策略。

表1 新兴目录外法学二级学科的设置单位与学科名称

表2 新兴目录外法学二级学科设置数3个以上的学位授予单位

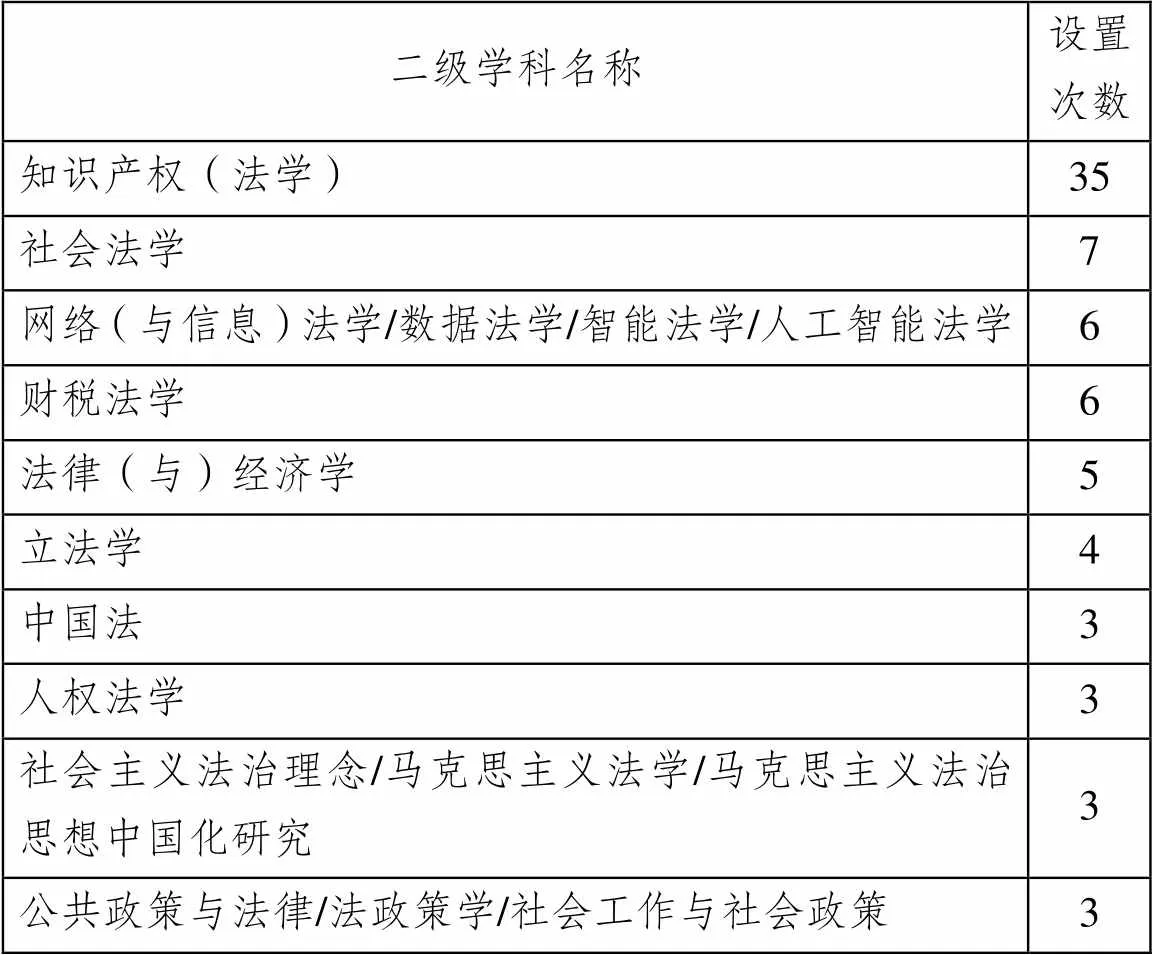

如果对新兴目录外法学二级学科设置的类型化次数进行排序①笔者将虽然名称不同但是内容有很大重叠的学科或属于相同领域的学科以及名称相似的学科放在一起进行统计。,如表3所示,设置次数最多的是知识产权(法学),有高达35所高校将其设置为目录外法学二级学科。其次是分别有7所高校设置的社会法学和6所高校设置的网络(与信息)法学/数据法学/智能法学/人工智能法学及财税法学。设置高校的多少可以反映出这些二级学科的学术热度。

二、新兴目录外法学二级学科设置的基本特征

结合新兴目录外法学二级学科设置的基本现状,可以归纳出新兴目录外法学二级学科设置的基本特征。

1.新兴属性与交叉属性并驾齐驱

目录外法学二级学科的新兴属性,不仅体现在它们是新产生的法学二级学科,如数据法学、人工智能法学、审计法学、禁毒法学、廉政法学、社会治理法学、航空航天法学、道德—政治—法律哲学等二级学科都是国内首创,而且表现在相对于传统目录内法学二级学科而言,这些新兴目录外法学二级学科的内容较为新鲜,对传统部门法学形成有益的结构性补充。这些学科涉及网络、数据、人工智能等新兴科技领域,或关涉司法体制改革、政治体制改革、公共卫生制度建设、党内法规完善、国家治理能力现代化等既有事物革新过程中所产生的新兴制度、规范,因而带来对传统法学认知上的冲击。此外,这种新兴学科为法学研究的“知识交换”或“知识竞争”提供了新的学科平台,助推了新的法学知识的生产与供给,同时也符合“新文科”“新法科”“新法学”的建设趋向[2-3]。

表3 新兴目录外法学二级学科设置的类型化次数(≥3)排序

具有科际互动、交叉属性的新兴目录外法学二级学科,不同于传统部门法学偏好法教义学分析,其注重的是法学和其他社会科学知识的结合,通过打造“法学+”的交叉融合培养模式,对涉及法学和其他学科的特定领域进行复合型人才培养,进而实现人才供给的模式创新。比如,法律经济学、法政治学、法律文化学、廉政法学、人权法学等学科,就涉及法学与经济学、政治学、历史学、社会学、管理学等社会科学知识与方法的互鉴与融合。这种寻求“法外之理”[4]的外部视角不仅为法学学科的发展提供了新的学术空间和知识增长点,而且为相关社会热点问题的法律途径解决提供了跨学科的智识,进而提升了决策的科学性。总之,在这种交叉视域下,知识的生产模式发生了变化,学科边界日趋淡化,并且科学、技术与社会问题之间的交互作用也被愈益强化[5]。

2.成熟性学科与培育性学科相依共存

国务院学位委员会1997年发布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,正式列明的法学二级学科只有法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学等10个,但是,这些目录内法学二级学科其实被分化成若干的分支领域而被不同的学者加以研究。有些分支领域已经具有了独特的学术传统和成熟的研究范式,形成了一些共同的价值观念和学术信念[6],其内含的课程体系、知识框架以及理论体系也都大体定型,并且依托于诸多高质量的教材得以呈现。随着时机的成熟,传统的“寄养”模式已经不再适应学科的发展需求。随着二级学科设置权的下放,这些成熟性的学科分支,比如知识产权(法学)、商法学、社会法学、金融法学、国际经济法学、财税法学、证据法学等,便顺势由非正式的、不被制度承认的“三四级学科分支”单独独立出来,成为“名正言顺”的目录外法学二级学科,而不再被遮蔽在其他目录内法学二级学科之下得以“生存”。

有的学科分支虽然还处在探索过程当中,但是使其单独独立出来,成为法学一级学科下的目录外法学二级学科,具有重要的意义。比如智能法学、监察法学、国家安全学、文化法学、社会治理法学等。这些培育性的目录外法学二级学科虽然也有一定的课程体系、立法规范和研究基础,但是多多少少带有领域内“多元异质”的色彩[7],法学界的相关学术讨论也基本上处于“百家争鸣”的初阶状态,尚未达成法学知识的共识。这时推出相关的法学教材要么为时尚早,要么带有探索性质,教材内容的概念化、抽象化程度也有很大的提升空间。

3.领域色彩与应用倾向并行不悖

新兴目录外法学二级学科多以某个特殊的独立领域作为研究对象,而不再像传统部门法学那样以调整对象和调整方法为标准来加以划分,具有鲜明的“领域法学”色彩[8],如体育领域的体育法学、卫生领域的卫生法学、司法领域的司法制度、传播领域的传播法学等。对于领域法学而言,调整对象和调整方法具有综合性、交融性或包容性特征,只要是属于本“领域”的法律内容都可以加以研究,只要是能够为本“领域”提供知识增量的学术研究方法都可以加以使用。这是一种以问题的需要来整合法学知识的研究范式,自身蕴含着独特的知识生产和创新机制[9],大大降低了法学理论知识交互创新的成本。正如有学者所总结的那样,学科互涉已经从一种思想发展成为一系列复杂的活动,它是对正统的挑战、冲击和变革,甚至能够变为学术意识的一部分,进一步成为研究活力的来源[10]。这种具有领域法学特征的新兴目录外法学二级学科可以通过整合各个传统部门法学的资源,以“诸法合一”“多元共治”的整体知识融合方式,系统性地回应不同领域的各种交互性法治诉求,从而避免以往“民法学者只谈民法,刑法学者只谈刑法”的知识供给局限,以及传统部门法学面临新领域、新问题、新情况时的学科壁垒。换言之,这种新兴目录外法学二级学科的领域法学属性适应了“法律现象领域化”或“法律问题综合化”“社会问题跨域化”的新趋 势[11],超越了传统部门法学的学科边界,能够更好地满足社会转型期错综复杂的法学知识需求。

同时,新兴目录外法学二级学科具有鲜明的应用倾向,“从实践的认识出发,进而提高到理论概念,再回到实践去检验。”[12]这些学科以某个独特领域的“问题解决”为导向,擅长于以综合性的视野提出解决问题的方案,实现法律与社会之间的良性互动,而不仅仅追求“纸面上的法(Law in books)”[13]以及一套纯粹形式主义的逻辑思维方式。也正是因为以问题为导向,决定了大部分新兴目录外法学二级学科注重法治实践效果,并且呈现出了综合措施平衡下的“实质正义”偏好。

4.主体性中国立场与宏观性国际视野兼容并包

中国法、马克思主义法学、马克思主义法治思想中国化、社会主义法治理念、法律文化以及中国民族法学等目录外法学二级学科中的“中国指导思想”“中国法治实践”“中国国家性质”“中国传统文化”“中华民族结构”等“中国元素”与“本土资源”,都在一定程度上彰显了法学研究和法学教育中所坚持的鲜明主体性中国立场。同时,国际法商英语、国际经济法、国际司法与执法合作、国际与区域安全学、世界贸易组织法以及国际政治与国际法治等目录外法学二级学科的设置则凸显了中国法学的国际视野。这表明我国法学研究生教育不只是面向国内情势,也在积极地培育面向全球、懂得国际规则的涉外法治人才。这为中国应对当下复杂多变的国际秩序、参与全球治理以及助推自贸区的建设与“一带一路”布局,提供了良好的国际化法学教育基础。以上二者的兼容并包,使未来的法治人才可以通过外部的比较视野来理解中国,通过中国主体意识来理解世界[14]。

三、新兴目录外法学二级学科设置及建设的未来展望

在内部需求和外部推动的双重促生下,我国新兴目录外法学二级学科的发展方兴未艾,但面向未来,仍有许多问题亟待解决,本文提出如下建议。

1.二级学科设置以必要性和可行性为限

新兴目录外法学二级学科的设置并非越多越好,而是应以必要性和可行性为标准。当某个领域出现新情况、新问题,从而对法学知识和法学人才供给产生了需求,而单纯依靠既有法学二级学科之间的合作不能因应这种需求时,才有了设置新兴目录外法学二级学科的必要性。同时,如果想要成为一个独立的“知识生产系统”,还要衡量其是否符合教育学基本原理中知识总量、知识关联度、知识整合度以及系统化程度等相关指标[15]。新兴学科的制度化和此领域学术研究的开展之间往往存在着一定的时间差,学科组织、学科文化先行发展,学科结构和学科制度随后跟进。只有在新兴法学领域的学术研究积累到一定程度之后,才有可能进入二级学科设置的论证阶段。仅凭眼下需求就仓促设置授予硕士博士学位、倾入大量资源的目录外法学二级学科,不仅不会带来良好的效果,反而容易出现二级学科设置的“泛滥”与“盲从”,浪费大量的教育资源。

目前国内学位授予单位对于新兴目录外法学二级学科的设置基本上处于良性竞争、正向激励和以质量为主的状态,竞争作为政策工具的滥用问题还不明显,只有个别高校出现在条件尚未成熟的情况下仓促设置之后又匆忙撤销的情况。但是,为了保证各个学位授予单位的教学质量、人才培养质量和学术研究水平,教育主管部门应该建立相应的目录外法学二级学科建设情况专项评估机制与预警机制,不应只是将其囊括在法学一级学科之下进行宏观评估。在评估的基础上,要坚持动态调整机制,及时撤销不合格的目录外法学二级学科,以防“事前积极申报、事后不重建设”的短期“寻租”行为和人才高流动背景下“因人设岗”的教育资源浪费。就学位授予单位而言,法学学科作为传统优势学科的学位授予单位,可以继续发挥自身优势,完善法学学科建设。而对于法学学科正处于上升爬坡期的学位授予单位来说,结合自身非法学学科的特色和优势,设置具有交叉属性的目录外法学二级学科,不仅可以发挥法学学科建设的后发优势,而且可以以“错位竞争”的资源整合优势占领法学研究生教育的新领域和新高地,进而实现法学研究生教育的跨越式发展。在这种错位发展的策略下,国内各学位授予单位对于新兴目录外法学二级学科的设置不可能是整齐划一的、齐头并进的,而是个性化的、差异化的,甚至带有“示范效应”和“先富带后富”的色彩,体现出先“非均衡发展”、后“协调发展”“整体推进”的学科建设进路。

2.提升二级学科设置的科学性和民主性

按照《授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则》(教研厅〔2010〕1号)的规定,设置新兴目录外二级学科,需要在教育部指定的公示平台进行信息公示,同时,接受同行专家及其他学位授予单位为期30天的质询和评议。但是就目前的效果来看,同行专家和其他学位授予单位的参与意愿和参与程度是非常低的,低程度的参与意味着相关决策的民主化和科学化程度不够。因为目录外法学二级学科的设置关涉相关教育资源分配以及法学研究生受教育质量和学位授予质量,学位授予单位拥有的自主权应该受到一定的限制,以降低新兴目录外法学二级学科设置的成本和风险。这恰恰需要在自主性和科学性、民主性之间取得更为适当的平衡。

社会主体对新兴目录外法学二级学科设置参与程度比较低的一个重要原因,在于信息的不对称以及指定公示平台增加了社会群体获取信息的成本。为此,建议采取指定平台公示和学位授予单位自行公示相结合的方式进行信息公示。这样可以让更多的同行和单位关注到公示信息,更易于质询和评议的进行。学位授予单位自行公示应该通过学位授予单位的官网以及具有一定社会关注度的新媒体平台同时予以公示,并保持一定的曝光度,开放留言区以便同行专家、其他学位授予单位等进行评议或质询,并且遵循“谁设置谁答复”的原则,对评议和质询意见及时作出回应。

3.完善二级学科建设的组织机制

新兴目录外法学二级学科不仅是特定的法学知识体系,也是围绕某个新领域的教学、研究、社会服务等活动而建构起来的组织与制度体系[16]。从目前的情形来看,虽然大部分学位授予单位为此已经进行了不同程度的学科组织建设,但是后续动力不足,缺乏持续性建设。因此仍需要进一步完善学科建设的组织机制,为新兴目录外法学二级学科的教学与研究奠定坚实的平台基础和制度保证。比如,通过研究中心、智库中心等平台的建设,国内外学术会议的举办,师资力量与研究力量的扩充,不断提升学术成果的产出、人才培养的质量以及服务社会的能力。此外,新兴目录外法学二级学科的设置具有强烈的现实意义,这也就决定了受教育者学习法学知识的过程,也是一个对基本国情、社会变迁加以深刻理解并产生法治文化认同的过程。因而在完善学科建设组织机制的基础上,应充分发挥法学学科的育人功能,实现法学公共知识及其所蕴含的公共意义向受教育者个体个性化发展的转化[17]。

4.坚守二级学科的基本属性

新兴目录外法学二级学科虽然具有明显的学科交叉属性,但是这种学科交叉属于法学为主、其他学科为辅的知识性融合或方法论互鉴,而不是消解法学领域基本的研究范畴与主题。新兴目录外法学二级学科研究下的多学科汇聚,必须以法学研究作为根基,在此基础之上再探究法学与其他学科之间的互补和融合,否则这些二级学科就很难说是法学二级学科,也很难获得主流法学学术共同体的认同。新兴目录外法学二级学科之所以呈现出学科交叉的属性,并非是要打着“学科交叉”的标签赚取学界关注或者其他资源,而是为了通过打破单一视角、拓展法学研究视野的基础上取得法学知识供给的实质性进步。正如有学者在从事交叉学科研究时所感悟的那样,交叉学科研究并非消解传统学科,而是需要不同学科之间具有包容的态度,淡化门户之见与边界防范意识以及承认存在与其他知识合作的空间,如此不仅有助于对研究对象进行更为广泛的、整体性的理解,而且也会对原有学科有所裨益[18]。

未来的新兴目录外法学二级学科研究与教学应该坚持这一初衷,以法学基本范畴为分析框架,以现行有效法律为规范依据,同时结合其他非法学学科的研究方法、理论知识开展研究,同时应该塑造一条以法学知识为主、其他学科知识为辅的“半开放”的复合型法治人才培养模式。

5.继续创新知识的供给机制

虽然新兴目录外法学二级学科有新的领域作为研究对象,在一定程度上也不同于传统的法律部门,但是它不可能彻底抛弃或替代既有的法学基础理论,完全自成一体,而应该是传统目录内法学二级学科的延伸。因此,在以司法适用相关法律(比如民法、刑法等三大实体法和民事诉讼法、刑事诉讼法等三大诉讼法)为核心和占据优势地位的二级学科格局下,新兴目录外法学二级学科如何实现和既有法律部门的深度联结与融合,如何创造出二者之间平等、开放的“交往理性”下的商谈场域[19],进而增进法学二级学科之间的彼此身份认同,形成二级学科群的合力,共塑法学知识共同体,是接下来这些二级学科发展的重点和难点。有的新兴目录外法学二级学科由于自身的独立领域特性,与传统的法学知识存在很大的不同,甚至出现了二者相互抵牾的情形[20]。当传统的法学理论无法解释和规制现有的新现象、新情况时,就需要新型的法学知识生产机制来填补理论空白,形成相对独立的核心范畴、知识体系和逻辑脉络。所以,未来的新兴目录外法学二级学科研究,不是单纯地坐等其他理论的加入而直接运用,而是应该致力于在新领域创造和生产基础理论,从而构建、打造出属于本新兴目录外法学二级学科的基本原理与研究范式。

[1] 杨晨光. 把学科设置自主权交给大学[N]. 中国教育报, 2011-07-18(1).

[2] 杨宗科. 适应新时代新要求建设“新法科”“新法学”[J]. 法学教育研究, 2020(1): 29-46.

[3] 杨宗科. 论“新法学”的建设理路[J]. 法学, 2020(7): 66-83.

[4] 李拥军, 侯明明. 法外之理: 法理学的中国向度[J]. 吉林大学社会科学学报, 2019(4): 50-61.

[5] 吉本斯, 利摩日, 诺沃茨曼, 等. 知识生产的新模式: 当代社会科学与研究的动力学[M]. 陈洪捷, 沈文钦, 等, 译. 北京: 北京大学出版社, 2011: 3-10,23-29.

[6] 翟亚军. 大学学科建设模式研究[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 12.

[7] 侯卓. “领域法学”范式: 理论拓补与路径探明[J]. 政法论丛, 2017(1): 87-96.

[8] 刘剑文. 论领域法学: 一种立足新兴交叉领域的法学研究范式[J]. 政法论丛, 2016(5): 3-16.

[9] 李大庆. 法学范式竞争与领域法学的知识创新[J]. 江汉论坛, 2019(4): 117.

[10] 克莱恩. 跨越边界: 知识、学科、学科互涉[M]. 姜智芹, 译. 南京: 南京大学出版社, 2005: 274.

[11] 粱文永. 知识竞争中的法学领域和领域法学[N]. 中国社会科学报, 2017-01-04(5).

[12] 黄宗智. 认识中国——走向从实践出发的社会科学[J]. 中国社会科学, 2005(1): 84.

[13] HOLMES O W. The path of the law[J]. Harvard law review, 1897(10): 457.

[14] 李卓谦. 培养德法兼修的社会引领者——王志强谈复旦大学法学教育[N]. 民主与法制时报, 2019-10-31(5).

[15] 梁文永. 一场静悄悄的革命: 从部门法学到领域法学[J]. 政法论丛, 2017(1): 74-75.

[16] 阎光才. 学科的内涵、分类机制及其依据[J]. 大学与学科, 2020(1): 60-61.

[17] 郭元祥. 论学科育人的逻辑起点、内在条件与实践诉求[J]. 教育研究, 2020(4): 4-13.

[18] HVIDING E. Between knowledges: pacific studies and academic disciplines[J]. The contemporary pacific, 2003(15): 43-73.

[19] 哈贝马斯. 在事实与规范之间——关于法律与民主法治国的商谈理论[M]. 童世俊, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2011: 357-389.

[20] 余成峰. 法律的“死亡”: 人工智能时代的法律功能危机[J]. 华东政法大学学报, 2018(2): 5-20.

吉林省社会科学基金博士和青年扶持项目(编号:2021C64)

10.16750/j.adge.2022.08.007

侯明明,吉林大学理论法学研究中心、法学院讲师,习近平法治思想研究中心研究员,长春 130012。

(责任编辑 刘俊起)