公交车驾驶员压力知觉和抑郁的关系:一个有调节的中介效应模型

2022-08-18谭阳魏华陈乐乐夏宇欣汪祝君周仁来

谭阳,魏华,陈乐乐,夏宇欣,汪祝君,周仁来*

1 引言

公交车驾驶员的身心健康是城市公共安全的重要保障。注重他们的身体和心理,有助于整个交通行业健康发展。2021 年发布的《中国国民心理健康发展报告》中包含了对广东省运输业产业工人的调查,结果发现,13.3%的工人有抑郁倾向,6%属于抑郁高风险群体(傅小兰 等, 2021)。依据“生物-心理-社会”医学模式(Engel, 1977),抑郁作为当代社会常见的心理疾病,会受到生物、心理、社会等因素的影响。从重庆万州公交坠江事故到贵州安顺公交坠湖事故,事故发生分别与司机在工作过程中的失误和负面情绪有关。江苏省作为一个交通大省,有大量职工直接从事驾驶相关工作。只有保证交通行业基层员工具有良好的心理健康水平,才能保证整个行业的健康发展,进而降低事故率。压力源是产生压力的关键因素,许多研究发现,公交车驾驶员受到外界环境和职业压力影响较多(邱鸿钟 等, 2011; Issever et al., 2002);他们常见的压力源包括加班工作、工作时间不规律、轮班工作、情绪劳动、决策能力低、控制感低、社会支持不足等(Useche et al., 2017); 苟锐(2017)发现,相比于长途客运驾驶员,公交车驾驶员受到乘客、噪声和震动影响更大。公交车驾驶员在乘客流动性方面受到的影响是所有职业驾驶员中最高的,因此他们的健康状况比普通人差(Ruiz-Grosso et al., 2014)。在个体方面,具有神经质人格的公交驾驶员表现出更多的心理健康问题(李梦倩 等, 2008),职业倦怠也非常明显(王偲怡 等,2020)。因此,有必要从公交车驾驶员的心理、人格和工作状况方面入手调查分析,以便找出影响心理健康的因素和危险的特异性人格特征。

Cohen 等人(1983)认为压力知觉是一种面对需求、挑战或威胁时,对自己的资源和能力会被压倒或超过的认知重评,也是个体对于外界压力性事件的主观体验和评价,包括感知到的不确定性、不可控制和超负荷3 个核心成分。压力相互作用理论认为个体在面对压力事件时,稳定的个体因素和外在的环境因素共同影响压力的认知评估过程,进而产生主观压力感受和身心压力反应,长期则会导致抑郁(Lazarus & Folkman, 1987)。而“工作需求-控制-支持”(the job demand-controlsupport,JDCS)模型(Quick, 1990)和“付出-回报不平衡 ”(the effort-reward imbalance,ERI)模型(Siegrist, 1996)也有类似的假设。前者认为当高工作量、高需求、高压力与低控制和低社会支持相结合时,工人的幸福感和健康面临的最大风险就会出现;后者认为,个体在付出大量努力后,如果获得的回报较低,这种互惠失败可能会导致不利于健康和幸福的后果。以往研究证明了这些假说对精神障碍具有良好的预测作用(de Lange et al., 2004; Nieuwenhuijsen et al., 2010)。公交车驾驶员每天会面临大量压力源,对各种压力源的不可预测性大大增加,期间可能出现急性压力,长年累月会形成慢性压力。公交车驾驶员的工作环境就在驾驶舱内,没有其他人可以沟通交流。综合以上因素,可发现他们面临高负荷工作的同时,对一些压力源的控制感低,且大部分时间社会支持度低,工资水平也较低,这会导致付出和回报不成比例,最终影响身心健康,导致抑郁。

抑郁是以痛苦作为主要表征,在不同情境下伴发愤怒、悲伤、自罪感、羞愧等情绪的一种较为复杂的复合情绪,具有其他某单一情绪所不具备的更为强烈和持久的负性情绪体验(孟昭兰, 2005)。抑郁的素质-压力理论解释了抑郁症状从无到有的过程。该理论一方面认为每个人的素质(diathesis)不同,有着抑郁性素质的个体容易产生抑郁;另一方面认为压力事件(stress)是抑郁发生的重要因素。为了探讨个体差异,我们引入人格变量——神经质。神经质源于大五人格理论,Costa 和McCrae(1992)把神经质(neuroticism)定义为适应不良或者负性情绪性,与情绪稳定性相反。高神经质者具有高度情绪不稳定的特点,在面对压力时没有更多的资源可以应对,且认知上偏向悲观归因风格(Zhang, 2020),因此更容易陷入抑郁状态。我们推测,神经质人格在压力知觉对抑郁的影响中起到调节作用,表现为高神经质者比低神经质者在知觉到压力时更容易抑郁。

工作需求-资源(Job Demands-Resources model,JD-R)模型强调当个体面对的工作要求过高或持续时间过长且没有足够资源来处理和降低这些需求时就会产生职业倦怠(Hakanen et al., 2006)。公交车驾驶员每天面临大量压力,长此以往得不到缓解很容易就会产生职业倦怠,而倦怠得不到缓解又会给工作效率和身心健康带来危害,抑郁就是其中之一(Firth et al.,1987)。Seligman 提出了抑郁的习得性无助(learned helplessness)理论,即个体经历某种学习后,在面临不可控情境时形成无论怎样努力也无法改变事情结果的不可控认知,继而导致放弃努力的一种心理状态。李永鑫和侯祎(2005)提出了“应激-倦怠-抑郁”的理论构想,将生活琐事、倦怠和抑郁构建了一个中介假设,对职业倦怠的前因后果做了详细分析。李永鑫和周广亚(2006; 2008)针对大学生群体在后续的研究中进一步论证了此构想。但WHO(2021)已经将职业倦怠添加到第十一版的《国际疾病分类》(International Classification of Diseases 11,ICD-11)中,把它看作一种职场上的现象,并不认为它是一种疾病,且这种现象只能出现在职业环境中,不能用于描述生活中其他方面的经历。本研究结合李永鑫的构想和“生物-心理-社会”医学模式,把具有神经生理基础的神经质人格作为生物因素(黄雅梅 等, 2015),经过认知加工后形成的压力知觉作为心理因素,职场环境中形成的职业倦怠作为社会因素,进一步论证压力、职业倦怠和人格对抑郁的影响。

职业倦怠(job burnout)又被称为工作倦怠或耗竭,是“在以人为服务对象的职业领域中个体的一种情感耗竭、人格解体和个人成就感降低的症状(Maslach et al., 1997)”。ICD-11 中给出的定义是由未能处理好的慢性工作压力导致的综合征,包含3 个维度:(1)精力耗尽或疲惫的感觉;(2)与自己工作内容的心理距离增加,或出现与工作有关的消极或玩世不恭的情绪;(3)效率低下和缺乏成就感(World Health Organization, 2021)。Seligman 对其习得性无助理论进行了修订,加入归因维度,并根据人们对待成功和失败的归因方式不同,划分出悲观归因风格和乐观归因风格(曹新美, 刘翔平, 2008)。Zhang(2020)提出神经质个体在解释生活事件时会表现出一种悲观归因风格;当个体面临的不可控情境达到一定程度且长此以往都不能通过努力而缓解时,就会出现习得性无助现象。基于上述分析,我们推测,高神经质公交车驾驶员会比低神经质者在面临压力时更快地产生职业倦怠。

若个体已经产生职业倦怠且长此以往得不到缓解时,这种倦怠状况就很容易泛化到所有情境中,个体就会产生抑郁(Iacovides et al., 2003);神经质可以被细分为更小的3 个侧面,包含焦虑、抑郁和情绪波动性,并强调了该特质会更关注负面情绪体验(Soto & John,2017)。那么,高神经质的公交车驾驶员处在职业倦怠的情况下会比低神经质者更容易泛化为抑郁吗?即神经质人格的抑郁侧面会在倦怠对抑郁的影响中起到调节作用吗?我们推测,高神经质的公交驾驶员处在职业倦怠的情况下会比低神经质者更容易泛化为抑郁。

综上,本文基于“生物-心理-社会”视角,在整合抑郁素质-压力理论、习得性无助理论和职业倦怠相关理论的基础上,构建了一个有调节的中介模型(图1),同时考察了压力知觉、职业倦怠、抑郁和神经质人格的关系。具体来说,本研究拟考察压力知觉预测公交车驾驶员抑郁的中介(职业倦怠)和调节(神经质)机制,以便明确压力知觉导致公交车驾驶员抑郁的机制和个体差异,从3 个角度提供了预防或缓解压力源的建议,以便减少甚至避免不必要的公共安全事故的发生。

图1 职业倦怠的中介作用及神经质的调节作用假设模型图

2 对象与方法

2.1 被试

采用分层抽样的等数分配法,分别在江苏省13 个地级市使用计算机生成的随机数字表随机选取公交车驾驶员200 人,采用线上问卷调查的方式,最终获得问卷2 600 份。首先剔除未完成的无效问卷,接着在对原始数据进行清洗时,对本研究涉及的变量进行匹配,然后排除三个标准差外的异常值和不符合要求的答案,如年龄超过61 周岁等(男性公交车驾驶员60岁退休),最后获得有效样本1 703 份(65.5%);其中男性1 408 人(82.7%),女性295 人(17.3%);平均年龄41.3(7.5)岁。

2.2 测量工具

2.2.1 人口统计学变量问卷

根据前期文献调研,选取了性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、收入水平、吸烟频率、饮酒频率、锻炼频率和近一年驾驶车辆类型人口统计学变量纳入量表中。

2.2.2 压力知觉量表

压力知觉量表(Perceived Stress Scale,PSS)是目前国际上十分常用的测量压力的量表,有14 条目(PSS-14)、10 条目(PSS-10)和4 条目(PSS-4)3 个版本。本研究采用杨廷忠等人(2007)修订的压力知觉量表中文版(Chinese Perceived Stress Scale,CPSS)对公交车驾驶员感知到的压力情况进行施测。该量表共14 个条目,采取1 ~5 点计分,得分越高表示个体心理压力越大。本次测量的Cronbach’sα系数为0.793。

2.2.3 职业倦怠量表

本次测量使用Maslach 等人编制、李超平和时勘(2003)修订的中文版职业倦怠通用量表(Maslach Burnout Inventory-General Survey,MBI-GS)。该量表共包含15 个条目,均采用1 ~7 七级评分,中文版情绪耗竭、人格解体和成就感低等3 个维度的Cronbach’s α 系数分别为0.88,0.83 及0.82,结构与原版完全一致。本次测量使用总体情况,Cronbach’sα系数为0.934。

2.2.4 抑郁量表

采用由Beck 等人编制的贝克抑郁量表第二版(蒋水琳, 杨文辉, 2020),他根据《精神障碍诊断与统计手册》第四版(the fourth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM-IV)中的抑郁症诊断标准对第一版进行了修订,对18 个条目的文字进行了修改,该量表包含21 个条目,使用0 ~3 的四点计分。其中中文版Cronbach’sα系数为0.94,各条目与量表总分的相关系数在0.56 ~0.82 之间。本次测量的Cronbach’sα系数为0.883。

2.2.5 大五人格神经质分量表

采用王孟成等人(2011)修订的中国大五人格问卷(简式版)(Chinese Big Five Personality Inventory Brief Version,CBF-PI-B),该版本中各因子的Cronbach’sα系数为0.76 ~0.81。本研究使用其中的神经质分量表,共8 个条目,使用1 ~6 的六点计分法,用于测量个体的情绪稳定性和体验负性情绪上的个体差异。本研究使用的高低神经质水平依据量表得分来界定,选取其均值上下两个标准差内的数据作为高低分组。本次测量的Cronbach’sα系数为0.842。

2.3 数据处理及共同方法偏差检验

首先根据每个人的问卷编号对数据进行匹配,剔除非公交车驾驶员和填写错误的问卷,然后使用均值、标准差和比率进行描述性分析,分别对两组连续变量进行皮尔逊积差相关分析,最后采用SPSS 26.0 和PROCESS 宏程序(Hayes, 2017)对中介模型和有调节的中介模型进行数据分析。Harman 单因素检验结果表明,未旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1 的因子共8 个,最大因子方差解释率为28.6%(小于40%),故本研究不存在严重的共同方法偏差(周浩,龙立荣, 2004)。

3 结果

3.1 各变量的描述统计

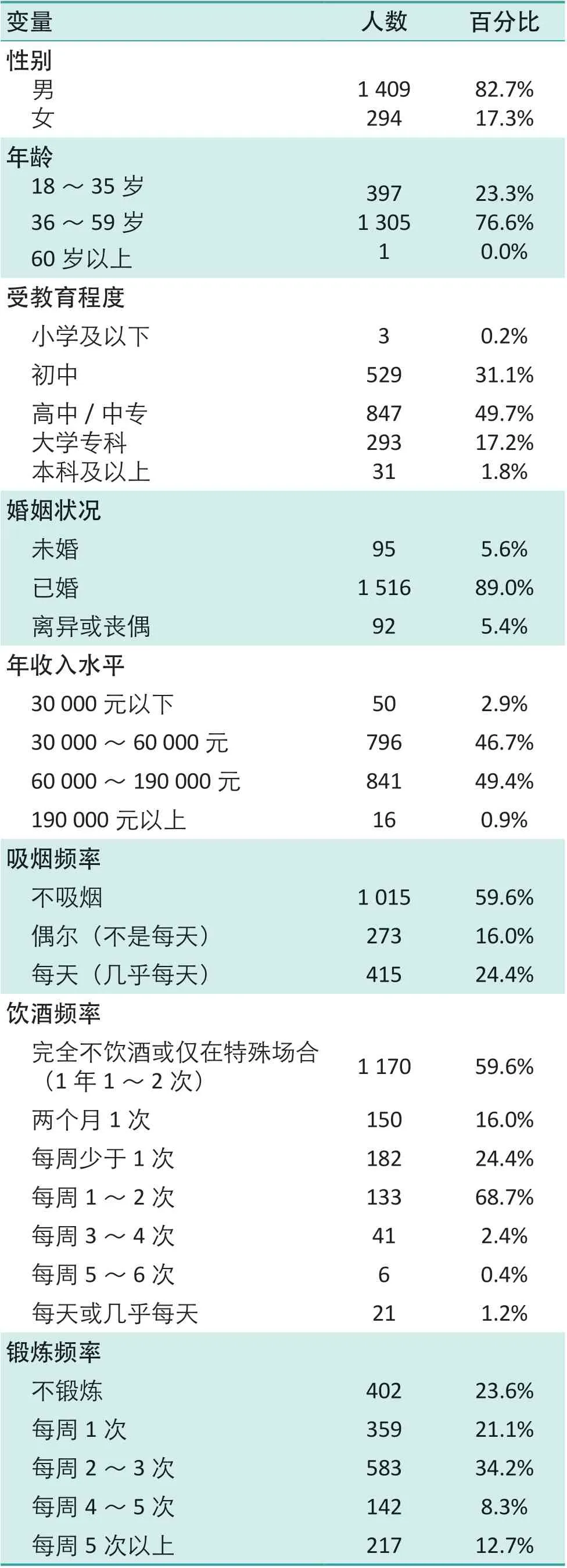

表1 显示了人口统计学情况,从中我们可知,有效数据为1 703 人,男性1 409 人,占比82.7%,平均年龄和标准差为41.5(7.7);女性294 人,占比17.3%,平均年龄(标准差)为39.9(6.5)岁。

表1 1 703 名公交驾驶员的基本特征

3.2 各变量间的相关分析

表2 显示了各变量的描述统计和相关系数。人口学变量中,性别与压力知觉显著相关;年龄与压力知觉、神经质、情绪衰竭、玩世不恭和成就感低显著相关;受教育程度与压力知觉、神经质、职业倦怠、情绪衰竭和玩世不恭显著相关;收入与抑郁显著相关;吸烟频率与压力知觉和玩世不恭显著相关;饮酒频率与压力知觉、神经质、职业倦怠、情绪衰竭、玩世不恭和抑郁显著相关;锻炼频率与压力知觉、神经质、情绪衰竭、玩世不恭和成就感低显著相关;因此将这些人口统计学变量作为控制变量纳入模型。

表2 公交车驾驶员心理变量的描述性统计结果和变量间的相关分析

3.3 压力知觉和抑郁的关系:有调节的中介效应检验

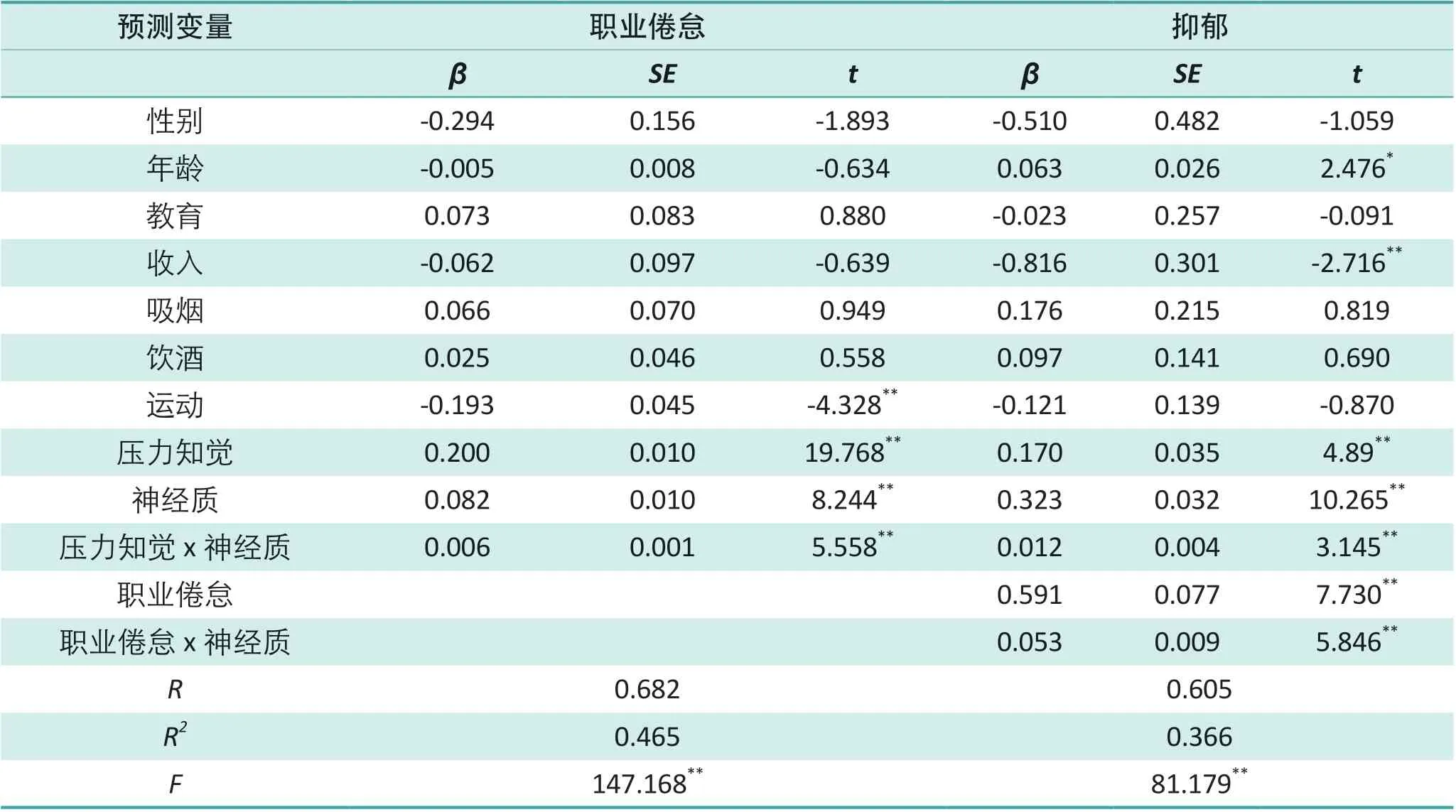

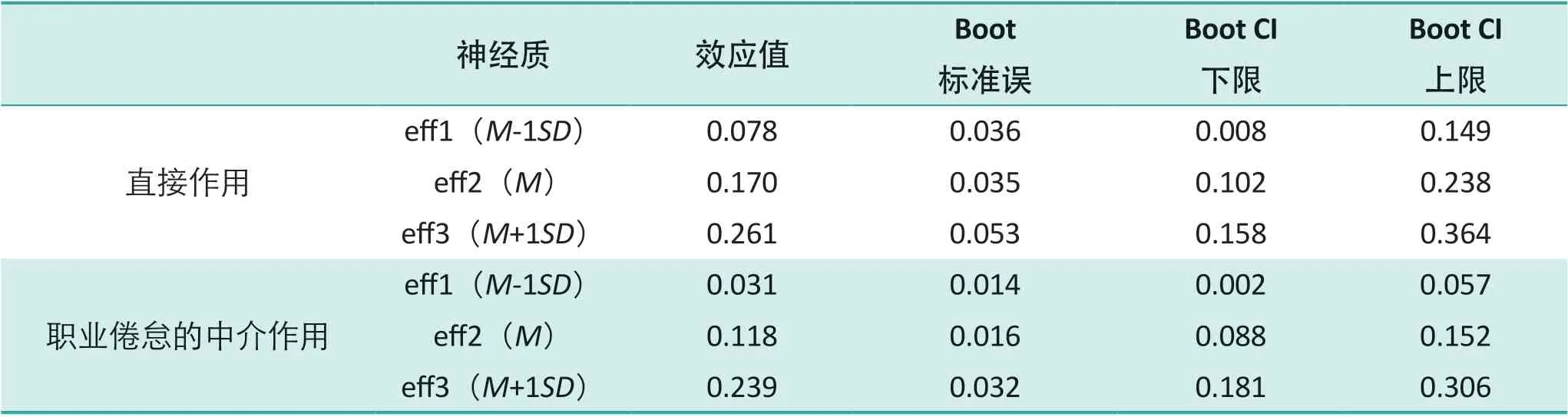

首先,采用SPSS 宏中的Model 4(Model 4 为简单的中介效应模型)(Hayes, 2017),在控制性别、年龄、受教育水平、收入、吸烟频率、饮酒频率和锻炼频率的情况下,对职业倦怠在压力知觉与抑郁之间关系中的中介效应进行检验。结果(表3、4)表明,压力知觉对抑郁的预测作用显著(β=0.415,t=18.045,p<0.01),压力知觉对职业倦怠的正向预测作用显著(β=0.608,t=31.177,p<0.01),职业倦怠对抑郁的正向预测作用也显著(β=0.346,t=12.634,p<0.01)。此外,压力知觉对抑郁影响的直接效应及职业倦怠的中介效应的bootstrap 95%置信区间的上、下限均不包含0(表4),表明压力知觉不仅能够直接预测抑郁,而且能够通过职业倦怠的中介作用预测抑郁。该直接效应(0.223)和中介效应(0.229)分别占总效应(0.452)的49.3%和50.7%。

表3 公交驾驶员职业倦怠的中介模型检验(n=1 703)

表4 公交车驾驶员心理变量中介效应、直接效应和总效应分解表

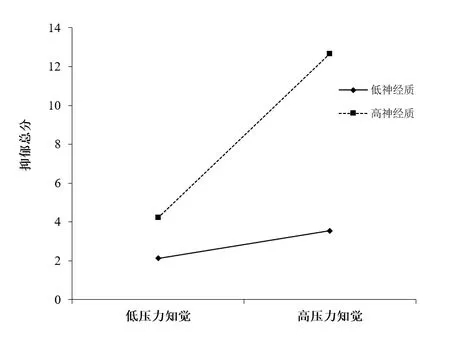

其次,采用SPSS 宏中的Model 59(Model 59 假设中介效应模型的前半段、后半段及直接路径受到调节,与本研究的理论模型一致)(Hayes, 2017),在控制性别、年龄、受教育水平、收入、吸烟频率、饮酒频率和锻炼频率的情况下对有调节的中介效应模型进行检验。结果(表5、6)发现,将神经质放入模型后,压力知觉与神经质的乘积项对抑郁及职业倦怠的预测作用均显著(抑郁:β=0.012,t=3.145,p<0.01;职业倦怠:β=0.006,t=5.558,p<0.01),职业倦怠与神经质的乘积项对抑郁的预测作用显著(抑郁:β=0.053,t=5.846,p<0.01),说明神经质能够在压力知觉对抑郁的直接预测中起调节作用,能够在压力知觉对职业倦怠的前半路径预测中起调节作用,也能在职业倦怠对抑郁的后半路径预测中起调节作用。进一步进行简单斜率分析(图2、3、4),由图2 可知,神经质水平较低(M-1SD)的被试,虽然压力知觉对抑郁具有正向预测作用,但其预测作用较小(simple slope=0.089,t=2.887,p<0.01);而对于神经质水平较高(M+1SD)的被试,压力知觉正向预测抑郁(simple slope=0.532,t=11.191,p<0.01),表明随着个体神经质水平的提高,压力知觉对抑郁的预测作用呈逐渐升高趋势(表6)。由图3 可知,神经质水平较低(M-1SD)的被试,虽然压力知觉对职业倦怠具有正向预测作用,但其预测作 用 较 小(simple slope=0.158,=16.118,p<0.01);而对于神经质水平较高(M+1SD)的被试,压力知觉对抑郁具有显著正向预测作用(simple slope=0.241,t=16.343,p<0.01),表明随着个体神经质水平的提高,压力知觉对职业倦怠具有显著的正向预测作用。由图4 可知,神经质水平较低(M-1SD)的被试,职业倦怠对抑郁具有显著正向预测作用(simple slope=0.257,t=2.795,p<0.05);而对于神经质水平较高(M+1SD)的被试,职业倦怠对抑郁具有显著正向预测作用(simple slope=1.202,t=14.846,p<0.01),表明随着个体神经质水平的提高,职业倦怠对抑郁具有显著的正向预测作用。此外,在神经质的3 个水平上,职业倦怠在压力知觉与抑郁关系中的中介效应也呈升高趋势(表6),即随着被试神经质水平的提升,压力知觉更容易通过提高公交车驾驶员的职业倦怠进而诱发其抑郁。

图2 神经质在压力知觉对抑郁影响中的调节作用

图3 神经质在压力知觉对职业倦怠影响中的调节作用

图4 神经质在职业倦怠对抑郁影响中的调节作用

表5 公交车驾驶员心理变量中有调节的中介模型

表6 公交车驾驶员抑郁在神经质的不同水平上的直接效应及中介效应

4 讨论

本研究基于前人提出的职业倦怠相关理论构建了一个有调节的中介效应模型,并验证了前人提出的职业倦怠中介构想。

4.1 压力知觉对职业倦怠的影响

中介效应模型检验结果表明,压力知觉显著正向预测职业倦怠(p<0.01),这和前人认为的应激源会导致个体的紧张和职业倦怠结果一致(Malach-Pines,2005),也符合JD-R 模型认为的持续的工作需求会导致资源不足的个体产生倦怠(Hakanen et al., 2006);相关研究也发现长时间细小的负面应激反应会导致倦怠(李永鑫, 侯祎, 2005),与本研究的结果相一致。

4.2 压力知觉对抑郁的影响

本研究发现压力知觉对抑郁有显著正向预测作用。抑郁的认知理论对认知的关注之一是人们思考或加工压力事件的方式(如,他们看到了什么,他们记得什么和他们如何进行解释),当个体把遇到的压力源经常解释为负性事件时,长此以往,就容易产生抑郁(LeMoult, 2020)。

4.3 职业倦怠对抑郁的影响

职业倦怠显著正向预测抑郁,与之前对牙科医生(Ahola & Hakanen, 2007)和学校教师(Steinhardt et al., 2011)等进行研究的结果一致,且他们使用的都是追踪研究。本研究结果提示,公交车驾驶员作为任务重、要求严的服务行业的员工,社会需要重视其职业倦怠水平,防止其陷入抑郁。

4.4 职业倦怠的中介作用

压力知觉通过职业倦怠的中介作用也显著预测了抑郁,此结果验证了“应激-倦怠-抑郁”的理论构想(李永鑫, 侯祎, 2005)及相关的实证研究(李永鑫, 周广亚,2006; 2008),也符合JD-R 模型和习得性无助理论。

4.5 神经质人格的调节作用

本研究引入神经质人格作为调节变量,它调节了压力知觉影响抑郁的路径,即中介模型的直接效应。以往研究也发现,对于大学新生和非新生群体,神经质在日常应激和抑郁症状的关系中起到调节作用(Hutchinson & Williams, 2007; 席畅 等, 2016)。我们的研究也发现,神经质调节了压力感知对职业倦怠的影响,Iacovides 等人(2003)指出,个人对工作的控制感不足、失去希望和期待以及失去生活意义感,都会导致倦怠的产生。而这些因素很大程度上是由个体人格特质、最初对待工作的态度以及工作在个人生命中的地位决定,符合了习得性无助理论的解释,即高神经质个体容易成为职业倦怠的高发群体(Shirom,2003),且会体验到更多的工作压力和倦怠(Hakanen et al., 2006),但这些研究都停留在两个变量的相关分析上,而我们更进一步地探讨了三个变量即神经质在压力感知对职业倦怠影响中的调节作用。神经质调节了职业倦怠对抑郁的影响,这和以往的研究结论一致。Shirom(2003)发现,神经质个体是抑郁发作的高危人群;远洋渔民神经质人格特质会加重抑郁症状(李赛兰 等, 2018)。神经质人格维度再细分为焦虑、抑郁和情绪波动性等更小的三个侧面(Soto & John,2017),意味着高神经质个体有更高的抑郁易感性。本研究证实了神经质在倦怠和抑郁间的调节作用。

4.6 创新点和不足

以往研究发现,公交车驾驶员会面临更多的压力源(Useche et al., 2017),且属于职业倦怠现象的高发群体(王偲怡 等, 2020)。相比于之前的研究以大学生为被试对“应激-倦怠-抑郁”的构想进行验证,本研究的研究对象——公交车驾驶员是更合适验证该构想的职业群体。本研究加入神经质人格作为中介效应模型的调节变量,为模型中的各条路径找到了适用范围和个体差异,且符合“生物-心理-社会”的视角和压力过程整合模型(如异位稳态理论)(McEwen,2003)的观点,后者强调了当前压力暴露(在其物理、社会和文化背景下)、内部生物过程和健康结果之间的相互作用(Ganzel et al., 2010)。本研究也有以下不足之处,需要在未来加以完善。首先,使用了横断面设计,研究结果不能进行因果推论,未来应使用纵向设计来全面验证。其次,本研究使用的测量工具为心理学量表,未来可以考虑使用多导生理记录仪、脑电图和核磁共振等更加客观的方法进行研究。

4.7 建议

综上所述,本研究结果对于交通运输部门的有效管理提供了理论依据:从心理健康角度,相关部门在未来应定期对驾驶员群体进行心理测试,筛选出高危人群,并对其进行团体辅导减压等一系列活动。对于低神经质个体,可以有效缓解职业压力,防止进一步加重为职业倦怠和抑郁。从人力资源角度,John Holland 提出了性格-工作匹配理论(Job-Person Fit Theory)。他指出了六种性格特质分别与六类职业相互配合,可对筛选出的高危人群进行职业性格测试,提供给他们更适合的职业发展建议。从用户体验角度,可结合人-机-环系统,配置车用无线通信技术(vehicle to everything,V2X),对路使用高级驾驶辅助系统(advanced driving assistance system,ADAS) 实时感知路况,对人使用驾驶员监控系统(driver monitoring system,DMS)设备实时监测,对车加强车载芯片对各种电子器件的反馈数据进行计算,了解最佳行驶状态并进行配置;用技术手段减少压力源,进而降低驾驶员的操作负荷。