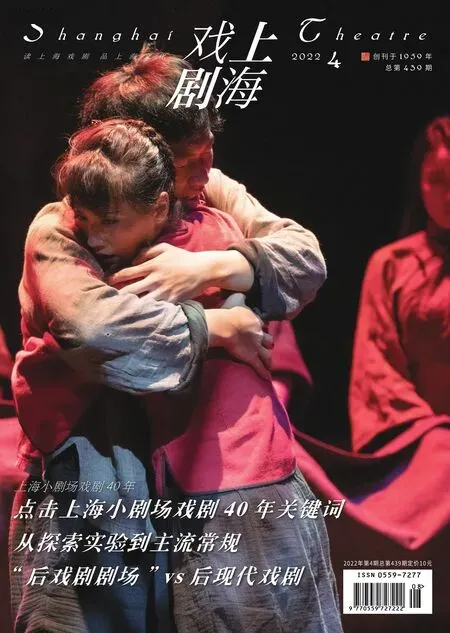

从探索实验到主流常规

2022-08-17艾莎莎

□艾莎莎

“小剧场戏剧”在中国是被国人改造了的概念,时至今日,它更多地被理解为一种区别于大剧场演出形态的“在‘小型的’剧场内进行的戏剧演出”尽管如此,中国小剧场戏剧的发生发展,一直不乏艺术的探索精神。1982年起,为挽救新时期话剧危机而兴起的小剧场戏剧运动,是中国当代戏剧革新浪潮的先锋,确立了以观众为基础的演剧观念,促使中国戏剧形态由单一走向多元,由文本戏剧转向剧场艺术。作为中国话剧无可争议的中心之一,上海小剧场戏剧演出与北京小剧场戏剧共同构筑了中国当代小剧场戏剧40年的历史缩影。

■话剧《母亲的歌》

拓展舞台样式,创新观演关系

如胡伟民导演所言:“我们跳出了镜框式舞台,走向开放式的舞台”,中国当代小剧场戏剧伴随着新时期戏剧改革而生,以院团体制内部自主革新戏剧舞台演出样式为开端。1982年北京人民艺术剧院以伸出型三面舞台形式演出了《绝对信号》,同年年底,上海青年话剧团便推出了胡伟民导演的以环形中心舞台形式演出的《母亲的歌》。两台演出南北呼应,作为“一对精神上的姐妹”,以突破传统镜框式舞台模式的革新精神,共同敲响了中国当代小剧场戏剧探索的前奏。

实际上,1980年上海市工人文化宫业余话剧队演出的独幕话剧《屋外有热流》虽是在镜框式大剧场演出的戏,但无论从表现主题、内在结构来看,还是从外在形式、演员体量等方面来衡量,都颇具小剧场性质。导演苏乐慈借鉴意识流和象征主义手法,以写意的舞台布景为特点,让以身殉职的哥哥赵长康以鬼魂形式出现,见证弟妹因时代裹挟而变得极端自私冷酷。随后,哥哥的鬼魂转向观众呼唤发光发热有生命的灵魂,号召观众挽救弟妹。该剧艺术上取得极大突破,获文化部、全国总工会颁发的“勇于探索、勇于创新”奖。

■话剧《美国来的妻子》

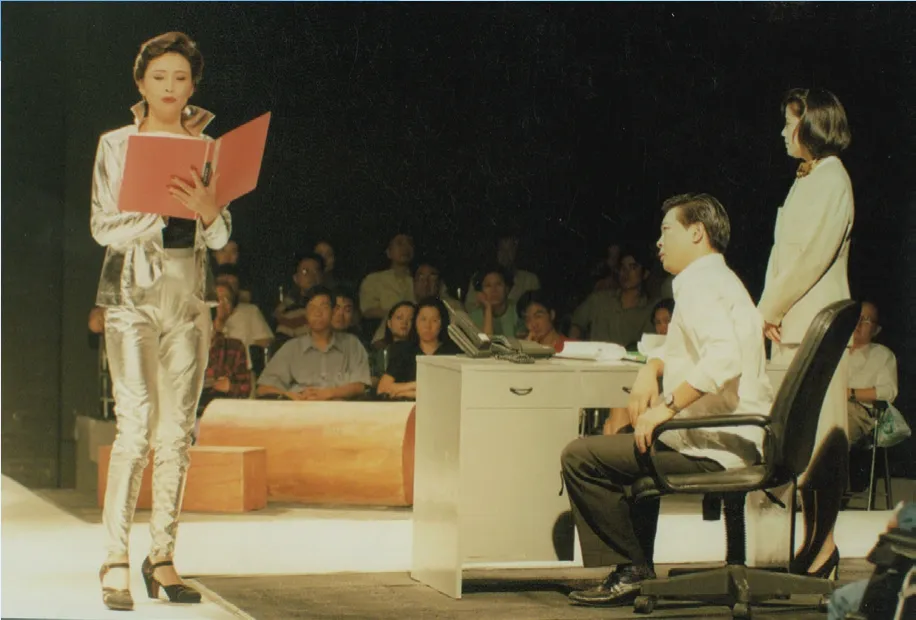

■话剧《办公室秘闻》

《母亲的歌》之后,1985年,陶骏等上海大学生以校园戏剧身份创作演出的“马戏晚会式”话剧《魔方》,亦颇具小剧场实验精神。该剧打破了传统话剧的编剧方法和表演模式,由七个风格迥异、流派不一、彼此独立的戏剧小品拼贴而成。该剧引起戏剧界热烈反响,后被王晓鹰增至九个独立小戏,搬进中国青年艺术剧院大剧场演出,进而引起全国院团的争相竞演。1986年,陶骏、刘擎等人又创建白蝙蝠剧社,以咖啡戏剧的形式创排了四幕实验诗剧《生存,还是毁灭》。该剧以多层次的思想表达对莎士比亚戏剧和现代社会生活进行重构拼贴,进一步扩展了话剧观念。

1987年,上海戏剧学院导演理论进修班演出的《等待戈多》则是上海最早以小剧场形式演出的先锋派戏剧,也是贝克特戏剧在中国内地舞台上的首次演出。这个戏本身既具象又抽象,这个班大部分学生又是戏曲演员,导演陈加林最终决定以写意性表演来丰富这个荒诞戏剧的演出样式,融入了很多戏曲表演元素。1989年,陈加林导演、赵耀民编剧的《亲爱的,你是个谜》和《一课》则因其戏剧结构、情节内容等方面的实验、突破与超前性,在南京举办的中国首届小剧场戏剧节演出后引起了一定的社会反响。

1989年《屋里的猫头鹰》由上海青年话剧团演出,在首届南京小剧场戏剧节上产生轰动效应。导演谷亦安以西方现代派演剧方法和观演混合的环境戏剧形式,安排观众身披黑色斗篷、头戴猫头鹰样式的荧光面具或站或坐分散于观众席和舞台上,演员则在观众之中进行表演,通过营造猫头鹰窥视人生活的戏剧氛围,寓言了人类无法改变现实命运的无奈。1989年上海人民艺术剧院新剧场演出的《明日就要出山》,则是环境戏剧大师理查德·谢克纳在中国亲自进行的一次环境戏剧实践活动,拓宽了中国观众的戏剧视野。

正如曹禺为南京小剧场戏剧节题词“小剧场是创造高度戏剧文明的园地”,上海当代小剧场戏剧顺应改革开放的历史叙事与时代审美潮流而发生,它深受西方现代主义戏剧理论观念的影响,着眼于戏剧艺术本体的探索与戏剧形式内容的实验创新。以《屋里的猫头鹰》等剧为代表,上海小剧场戏剧演出推倒了“第四堵墙”,充分发挥戏剧假定性的美学原则,突破时空限制,混淆观演界线,将演剧空间发展到观众席中来,这使得整个剧场成为戏剧展开的场所,进而创造出了全新的舞台样式和观演关系。

培养戏剧观众,盘活演出市场

20世纪80年代的上海小剧场戏剧实验,助推上海乃至整个中国的戏剧从传统走向现代,从再现转向表现,从写实倾向写意。90年代以后的上海小剧场戏剧演出,则以多元化发展趋向促使戏剧与市场融合,它不仅将观众重新拉回到剧场中来,还逐渐形成了有别于北京小剧场戏剧演出的海派风格。

■话剧《背叛》

■话剧《跟我的前妻谈恋爱》

■话剧《72个移民》

进入90年代,随着市场经济体制的运行,戏剧演出陷入低潮。戏剧的全面发展不仅要顾及其艺术发展,还要考虑其生存发展。然而,娱乐性的大众文化迅速崛起,戏剧观众流失严重,全国范围内坚持演出的院团寥寥无几,大剧场戏剧处于多演多亏的尴尬境地。为挽救戏剧危机,上海戏剧人率先将小剧场戏剧演出带入市场运作,迅速从单纯的艺术创作转向戏剧商品制作。上海小剧场戏剧演出呈现出商业化趋势,争取观众成其探索的主流方向。90年代上海小剧场戏剧演出充分发挥戏剧的卡塔西斯作用,多聚焦戏剧人物的情感生活和内心世界,利用小剧场观演关系的特性,以细腻通俗的演绎赢得观众共鸣。上海人民艺术剧院推出的《留守女士》《美国来的妻子》《梧桐别墅》、上海青话演出的《爱情书简》《情人》以及独角戏《大西洋电话》等剧皆顺应平民趣味,多以现实主义风格表现日常生活中普通人的情感纠葛,主题充满现代意识,均取得了商业成功。其中,《留守女士》首轮演出近200场,场场爆满。该剧以改革开放后的出国热潮为背景,通过呈现乃川婚外恋的故事,表现了她在丈夫远赴美国后独自留守的内心孤寂、迷惘痛苦与渴望。导演俞洛生将戏剧沙龙布置成酒吧环境,观众分散于几个表演区,既是顾客又是看客,于聊天跳舞中观看演员表演。演员表演真实生活、接近自然状态,以“没有表演痕迹的表演”实现了与观众心理上的沟通与共情。

经济体制的转型,促使国有文艺院团纷纷进行体制改革。1995年,上海人艺和上海青话合并组建为上海话剧艺术中心(以下简称“上话”)。上话以市场为导向进行企业化运作,1997年开始尝试实行制作人中心制,随后又引入项目聘任制。因此,上话的剧目生产创作相对独立自主,多以争取观众和培育市场为向导。大剧场外,上话拥有戏剧沙龙、D6空间、1933微剧场等专业小剧场空间,90年代相继演出了《陪读夫人》《护照》《背叛》《东京的月亮》《野种》《他人的钱财》《钓鹰》《老式喜剧》《禁闭》《拥挤》《母语》《办公室秘闻》等多部中外小剧场作品。反映现实生活的社会热点剧是本时期上话乃至整个上海小剧场戏剧演出的一大类型。如首演于1998年的环形戏剧《办公室秘闻》,正是以彼时国有企业改革的社会热点为题材,导演俞洛生以多维空间的场面调度开掘舞台表现力,并有意识地为严肃主题寻找具有调侃讽刺意味的喜剧场面。

■话剧《原野》

2000年以后,上话又陆续推出了百余部风格各异、类型多样的小剧场戏剧,继续以走向观众与市场的通俗化、世俗化艺术策略向商业戏剧演变。《去年冬天》《WWW.COM》《电话方程式》《跟我的前妻谈恋爱》《双面胶》《蜗居》《和空姐同居的日子》《单身狗日记》《午夜的哈瓦那》《活性炭》《热干面之味》等当代都市题材剧,多以贴近时代的现实题材内容展现当代都市人的生活状态与喜怒哀乐。从剧名便可以看出,这类小剧场戏剧迎合了大众流行文化,其中不乏红极一时的影视剧或小说的话剧改编之作,吸引了大批都市白领和年轻观众走进剧场。《装聋作哑》《求证》《偷心》《杀戮之神》《每一件美妙的小事》《钉耙骑士》《捕鼠器》《意外来客》《谋杀正在直播》《死亡陷阱》《当亚当遇到夏娃》《4:48精神崩溃》《怀疑》《死神与少女》《黑鸟》《天窗》《玩偶之家》《真相》等一系列外国剧目的引进排演,兼顾了戏剧的商业性与艺术价值。这些外国剧目以都市情感剧、喜剧和悬疑惊悚剧为主,有针对性地满足了上海这座国际化大都市不同层次观众的多元化审美需求,成为培育戏剧观众群的又一有效手段。

文艺体制改革浪潮下,民营戏剧团体和独立制作人应运而生。他们以民间投资来探索戏剧市场化道路,给上海小剧场戏剧表达带来了新空间。张献最早试水市民商业戏剧,他编写的《美国来的妻子》是上海第一部民间投资制作的小剧场话剧。90年代末,他与王景国建立的“真汉咖啡剧场”则是上海第一家民营剧场。1993年,张余等人成立的现代人剧社是上海第一家面向市场、自负盈亏的民营话剧机构,也是上海上演剧目最多的民营剧社。剧社自成立便重视市场化运作,由制作人策划、主导剧目的选择,其排演的《楼上的玛金》是上海第一部运用明星效应营销的小剧场话剧。

我们认为,自20世纪90年代开始,上海小剧场戏剧在为话剧争取生存空间的过程中,有意识地向市场化转变,观众的趣味成为了戏剧选择的主要标准。相较于80年代运用布莱希特陌生化间离效果等方法手段重建观众看戏过程中的思考机制的戏剧主张,本时期的上海小剧场演出更倾向于“强调戏剧故事的正常叙述而不故作晦涩或高深”。《留守女士》《情人》等剧通过贴近现实或内在化的表演贴近观众心理,其演出的成功证实了小剧场戏剧的商业价值和艺术魅力。白领戏剧、爆笑喜剧、惊悚悬疑剧等戏剧类型的出现与细分,则培养了相当一部分忠实观众。它们充分发挥戏剧的审美娱乐功能,越来越趋于生活化、大众化、商业化,进而完成了一场前所未有的价值转换。它们以多元开放、通俗时尚的艺术品格和时代气息,顺应市场经济体制下都市青年人的审美趣味与娱乐需求,为中国当代话剧市场化开辟出一条新路径。

汇入世界戏剧,重塑演出格局

经过20世纪八九十年代及新世纪初的探索与实践,小剧场戏剧演出逐渐成为中国演剧市场的一个常态。全国各地新改建或新落成的小剧场、新空间日渐增多,体制内外的小剧场戏剧演出后来者居上,演出剧目场次逐渐赶超大剧场。中国演出行业协会发布的《2021全国演出市场年度报告》显示,2021年小剧场、新空间话剧演出项目数量所占的全国话剧演出市场比为52.93%。还有研究者统计,2009年上海共有96部话剧上演,其中70%以上在小剧场演出。新世纪以来的小剧场演出不可谓不活跃,它们以其旺盛的原创力和灵活的表现形式充盈着演出市场,其中不乏精品力作。

新世纪以来,小剧场戏剧演出样式的多元并存成为中国戏剧界的共识。正如有学者所言:“‘小剧场’是一个具有高度变通能力的、兼容并蓄的、开放的剧场空间。”它不归某一特定风格流派、观念方法所独有,既可以演出实验先锋性的戏剧,也可以演出传统写实性的戏剧,还可以上演商业娱乐性的戏剧。

以上海话剧艺术中心为例,随着戏剧市场化运作的日渐成熟,它积累了较为可观的观众基础后,搭建了主流经典、创新实验、上海人文、国际交流等平台,基本形成了多元化小剧场戏剧并行发展的演剧格局。

如2012年,上话为纪念中国小剧场运动30周年,酝酿策划了“后浪·小剧场新运动”演出季。自2013年正式推出第一季至今,该系列演出季陆续上演了存在主义名剧《禁闭》、直面戏剧《4:48 精神崩溃》与《欲望号街车》《奥里安娜》《真相》《丑人》等多部涉及严肃社会问题的外国名剧,《浮生记》《人模狗样》《下一站》《第二性》《守岁》《自梳女》等数部观照现实的原创剧目,以及对《白蛇传》《驯悍记》《原野》等中外经典进行全新舞台演绎之作,涵盖了默剧、单人剧、肢体剧、黑色喜剧、音乐话剧、声音剧场、多媒体人偶剧等不同演剧类型的探索,不断扩大经典戏剧与原创实验戏剧的演出市场。其中,雷基纳德·罗斯编剧、田水导演的话剧《12个人》演出超200场,而何念导演的《原野》也演出了百余场。

与此同时,上话还举办或承办了亚洲当代戏剧季、上海当代戏剧节(简称ACT)等国际性戏剧活动,邀请国内外当代前沿、先锋的戏剧作品来华演出。ACT活动尤其强调戏剧的当代性,先后引进演出了多部具有时代精神的原创作品和对经典进行全新诠释的作品,也涵盖了不同类型的表演艺术形式。

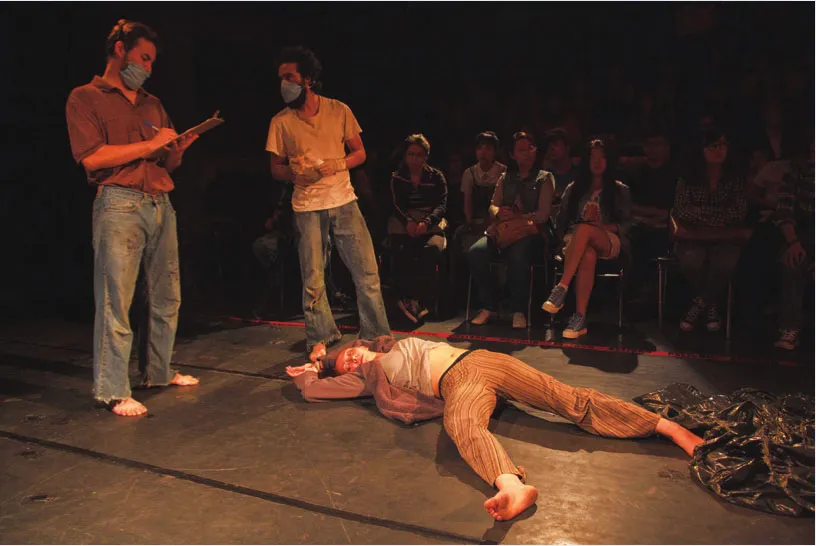

上海戏剧学院以其开放包容的国际化教育教学姿态,积极开展同世界各国的交流合作。其创办于1998年的“上海国际小剧场戏剧展演”,正是一项非营利性的国际文化交流品牌活动,它“以开放、创新、自由为旨归,是意在未来的一种戏剧实践”。截至2019年底,上海国际小剧场戏剧展演共上演了102台中外剧目,其中邀请了62台国外原版小剧场戏剧来沪演出,含8台跨国合作演出剧目。该戏剧展以具有实验性的小剧场戏剧为载体,以富有实验性的演出形式和紧扣当代生活的现代精神,拓展了青年和专业戏剧工作者的国际视野,并为戏剧艺术的多样化与繁荣发展注入新的活力。上海国际小剧场戏剧展演格外偏爱对中外经典戏剧全新演绎的剧目,凸显了小剧场戏剧的实验、经典与互动等特性。这些剧目深入探索当代世界,并对人们的精神世界进行开掘,较大程度展现了小剧场戏剧的先锋实验性。

正如林兆华所认为的,小剧场形式不仅有利于戏剧的普及与实验,也有助于对莎士比亚、老舍、曹禺等中外古今名著进行重新解释与全新处理。对中外古今名著进行全新改编与舞台演绎,是新世纪以来上海小剧场戏剧演出的一大特色。这一方面是因为戏剧编剧人才匮乏导致优秀原创小剧场剧目不足,另一方面是因为观众素质与欣赏品味不断提高,他们希望能够接触观摩更多的世界名剧。再者是因为新世纪以来中外文化交流日益频繁,大量原版外国戏剧演出涌入中国,我们需要借助中外经典这座桥梁与之形成对话交流,并助力中国戏剧走出国门走向世界的戏剧舞台。

■上海话剧艺术中心D6空间

■上海戏剧学院端钧剧场

值得指出的是,民营小剧场戏剧是助推小剧场艺术创新实践的一股重要力量。如2004年,王景国等人改建的下河迷仓是一个完全民间公益的艺术空间,免费供前卫创新的创作者排戏,为多样化、实验性的艺术创作提供了机会。而成立于2005年的上海“草台班”,则自觉地独立于市场之外,以政治视野关注当代中国社会问题,坚持将创作者的生活经验与创作理论结合起来,其以集体创作的方式演出的《三八线游戏》《狂人故事》《小社会》系列作品,便是对商业戏剧活动的反叛,践行了小剧场戏剧破釜沉舟般的艺术追求与探索精神。2008年以后,随着上海创意园区的开发,可当代艺术中心、新光小剧场等小剧场不断兴建,这为民营话剧提供了更多的演出空间。而近些年,上海演艺新空间崛起迅速,遍布上海各个角落,极大地拓展了小剧场艺术的创演样式。

我们认为,即使在商业时代,小剧场戏剧依旧没有放弃自身概念所具有的对抗性与探索精神。正如有学者所言,小剧场戏剧的实质是:“不断求新、求变的革新精神、创新意识,它不断超越自己,永远是未完成的过程。”40年来,上海小剧场戏剧在遵循着否定之否定的事物发展规律中不断调整自身的探索方向,在同当今世界剧坛的对话交流中对比反思、取长补短,为提升本土戏剧的创造力和艺术水准不断革新向前。上海小剧场戏剧从先锋实验、对抗叛离到主流常态、多元并存,从挽救话剧危机到艺术上的意图汇入世界戏剧潮流,不断走向开放前沿、全面自由的剧场艺术观念。

注释:

①王晓鹰.小剧场戏剧艺术特质辨析[J].戏剧艺术,1994(03):19-26.

②胡伟民.导演的自我超越(增订本)[M].上海:上海远东出版社,2015:64.

③胡伟民.导演的自我超越(增订本)[M].上海:上海远东出版社,2015:66.

④陶骏,陈亮.我们的解法——《魔方》编导原则的几点诠解[J].上海戏剧,1985(04):5-6.

⑤俞洛生.关于《留守女士》[J].剧本,1994(03):28.

⑥吴保和.中国当代小剧场戏剧论[M].北京:中国戏剧出版社,2004:34.

⑦艺术司.责任与使命——全国小剧场话剧创作座谈会纪要

[OL].https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/yss/201111/t20111128_752568.htm.

⑧王晓鹰.小剧场戏剧艺术特质辨析[J].戏剧艺术,1994(03):19-26.

⑨孙惠柱 汤逸佩主编.边缘的消失:第四届上海国际小剧场戏剧展演论坛[C].桂林:广西师范大学出版社,2008:前言1.

⑩王育生,林克欢,林兆华.小剧场艺术三人谈——拓展戏剧表现力与有益探索[A].小剧场戏剧研究[C].南京:南京大学出版社,1991:99-104.

[11]周传家,薛晓金,杜剑锋.小剧场戏剧论稿[M].北京:北京燕山出版社,2006:32.编者按:若从2001年的《马前泼水》算起,20年里,中国的舞台产生了大量的小剧场戏曲作品。对于这些作品,学界已从小剧场戏剧的剧作、表演、导演、美学、观演关系等角度做了相应的研究,但戏曲的表演是讲究形体、技艺与神韵相结合的,小剧场戏曲表演的形与韵还未得到太多关注。本期的“沙龙”,上海越剧院青年艺术沙龙成员钟海清与三位有着小剧场戏曲创作经验的青年表演艺术家——上海昆剧院沈昳丽,上海越剧院裘丹莉、王清将就此探讨他们在创作中的感悟。