基于沉浸式情景体验的口译教学实证研究

2022-08-13孟令维吴会梁译方

孟令维,吴会,梁译方

(河南工业大学 外语学院,河南郑州 450001)

国际贸易交流日益频繁,也对口语服务人才提出更高的要求。在此背景下,高校培养复合型口译人才以提供语言服务保障、适应现代社会需求的教学改革势在必行。2019年,教育部印发《2019年教育信息化和网络安全工作要点》,明确提出要“推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。”2020年,《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》主张打破传统教学思路、将现代科技手段融入口译教学。然而,当前口译教学实践在各种条件的限制下依旧存在一些问题,正如潘桂林(2016)指出,口译教学缺乏实践性教学环境与途径,主要体现在缺乏与时俱进的可视化教材、缺乏应用型的教学环境、缺乏交互式的教学方法、缺乏口译实践的机会和经验[1]。除了这些问题,笔者认为,主观的口译效果评估机制也是制约口译课程体系构建的因素之一。针对目前口译教学实践和评价体系的不足,本文尝试将沉浸式体验教学模式融入口译训练,结合口译副语言标注技术,构建小型口译结果输出语料库,并对实验效果进行分析。

1 文献综述

1.1 沉浸式口译教学模式

匈牙利籍心理学家Mihaly Csikszentmihalyi 在1975年首先提出“心流”(flow theory)概念,认为“沉浸感”是参与者全情投入,具身参与并享受其中而体验到的一种精神状态。随后,不同学者逐步深化该理论的内涵,拓展该理论的应用范围。近年来,沉浸式教学模式与口译学习的耦合研究,逐渐引起学界关注。万宏瑜(2013)是最早的研究者之一,她结合沉浸理论,从视译技能训练的角度讨论了口译技能训练的内容安排[2]。张轶骏和周晶(2021)在人工智能(AI)、虚拟现实(VR)和5G 通讯新技术赋能下,模拟真实的口译场景和口译工作流程,提出了沉浸式情境口译教学模式[3]。邓军涛(2016)、张宸玮(2021)等从实证的视角出发,提出了虚拟仿真技术支持下的情境化多模态的口译教学模式[4-5]。

1.2 口译语料库标注技术

口译语料库技术与口译实践教学的融合也是学者关注的焦点之一。姜向祎与胡开宝(2020)以费盛潮和张璐两位译员的译文为研究对象,借助预料工具,考察两位译员风格的异同[6]。张威(2015、2019)通过对口译语言信息进行分类、分层标注,考察口译策略与口译效果的关系[7-8]。徐谦谦(2019)探究口译语料库在提供口译训练材料、辅助口译译前准备、辅助口译记忆训练等方面的具体应用[9]。

2 实验设计

2.1 研究对象

基于改进传统口译教学,提高新时期语言服务人才质量的目的,从高校口译人才培养的实际情况出发,本研究设置对照组进行实验,以了解学生在不同学习场景、学习模式下的学习效率与知识掌握程度,进而探索沉浸式场景下的口译教学是否有助于口译学习。本实验的研究对象为河南工业大学翻译专业大三年级的两个班级人数相当的本科生,分为实验班S1 和参照班S2。实验组S1 班26 位学生,对照组S2 班27 位学生,组数相同,男女比例为1:4。实验组和对照组学生的知识背景相近、英语水平相当,教学时间均为每周2 学时。为了避免结果输出误差,本实验对两个班级采用相同的学习主题及评价体系。

2.2 实施过程

实验班的课堂实践更突出学生的主体性,教师的指导性地位。按照沉浸式口译教学理念,利用多元化的信息手段和口译教学素材,激发学生课堂主动学习的热情,每周2 学时的上课流程如下:(1)课题导入,要求学生提前查阅话题背景资料,观看相关主题视频,了解角色特征,扫清生词障碍。(2)场景模拟扮演,把学生分为7 个小组,每组3-4 人,选择不同的口译素材和角色,如外贸、领导人讲话、辩论赛、导游等,进行课堂呈现,在此过程中,强化场景设置,设置多元化互动情节,增强学生的课堂参与度,激发学生的学习兴趣,突出口译活动的临场感、体验感。(3)体验反馈,具身参与后,让学生总结角色扮演过程中遇到的难点,如克服心理障碍、表演过程中出现的错误等,为下一场景的课堂教学提供设计思路。参照班虽然与实验组使用了同样的口译素材,但仍然依照传统教学模式,以教师放音、学生口译为主要方式;1 学时为口译训练,1 学时为教师点评讲解。通过反复听记训练提升学生信息获取能力、符码转换速度和理解能力。

2.3 数据统计分析

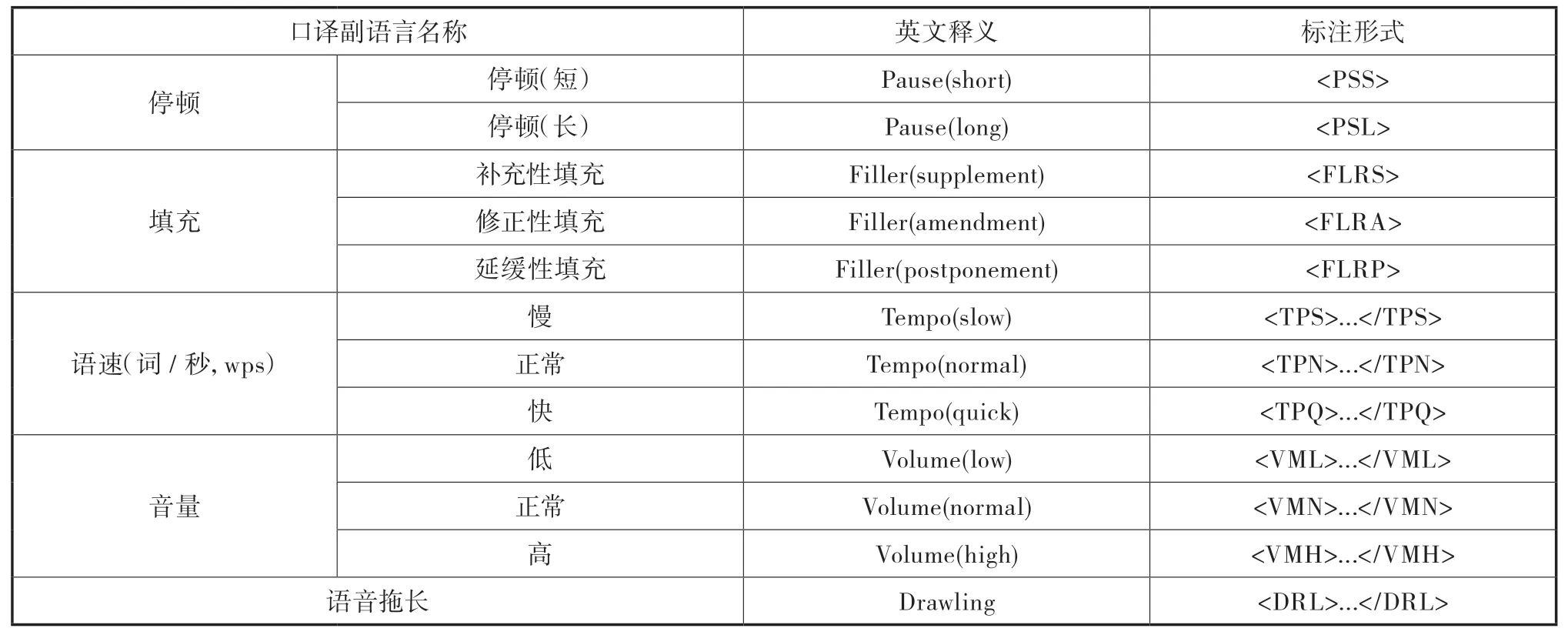

经过一个学期的实验,最后进行统一的口译测试,基于同样的内容,实验组采取沉浸式的情景化测试模式,对照组采取静态的测试模式,并建立小型口译输出语料库。参照张威提出的CILC 口译副语言标注方法(如表1所示),对搜集到的语料,从停顿、填充、语速、音量、语音等方面进行分类标注[7]。

表1 CILC 口译副语言标注说明

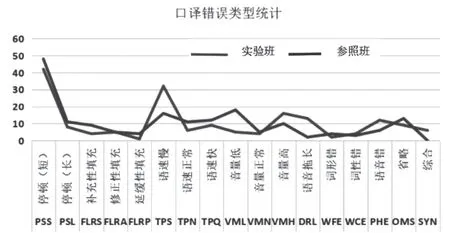

利用AntConc 软件,对实验班和参照班的口译错误类型进行统计,统计结果如图1所示。

图1 口译错误类型统计结果

从口译错误类型来看,实验班和参照班均存在停顿突出、省略多等问题,可见,学生在训练过程中的反应灵敏度和符码转换速度有待提高。实验班明显存在语速慢、语音拖长的问题,这可能与表演过程中出现的紧张感有关。值得一提的是,实验班的音量明显高过参照班。这说明,经过一个学期的沉浸式口译情景训练,实验班学生明显在口译实践中更加自信。但从总体上来看,实验班和参照班在同类错误类型上没有显著差异,这说明一个学期的沉浸式情景训练模式并不能显著降低副语言表达的出错率。

2.4 效果评价

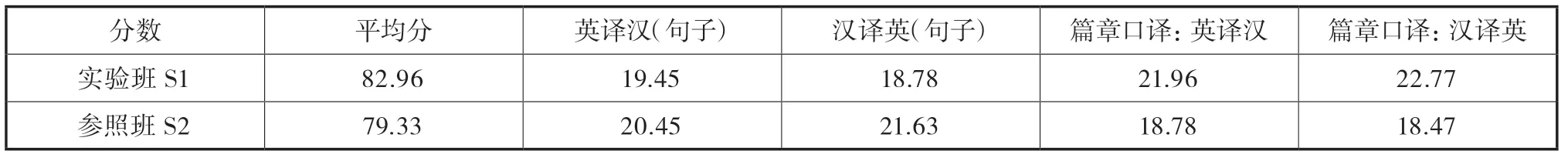

本文采用定性与定量相结合的研究方法,通过对实验数据的整理和分析,总结出沉浸式口译教学理论对指导口译人才的实用价值。为进一步验证沉浸式情景训练模式的效果,在最终阶段,对实验班和参照班发放同一口译录音考试内容(考试形式和环境一致),分句子翻译和篇章翻译两种题型。为保证分数评价的客观性,邀请非任课教师之外的三位口译教师同时评分,取平均值为考生(班级)的最终得分。通过问卷回收和数据计算,实验班和参照班的综合口译成绩和各分项的平均成绩如表2所示。

表2 学生的口译成绩统计

由表2可知,相比于参照班,实验班在总体成绩和篇章口译题型方面的表现比较突出。这表明,经过一学期的沉浸式情景口译教学,学生对题目的整体把握有了一定的提高,也进一步证明了沉浸式口译教学的有效性。但不可否认的是,学生在英译汉和汉译英题型中的表现不佳,仍需进一步优化和改革沉浸式情景口译教学,以达到更高层次的突破。

3 结语

由于沉浸式口译教学理念主张以学生作为课堂教学的主体,淡化教师在课堂上的主导作用,对所选教学材料要求贴近实事,对教学内容要求符合学生兴趣,在教学方法上要求发挥AI 教育的优势、打造临场感,以创造有意义的学习活动,大大提高了学生的学习兴趣。在课改的过程中,发现沉浸式口译教学理念更能提升学生的口译实践能力,主要是因为在教学的过程中,引入了多元的角色扮演模式,对学生的专注力、临场反应能力、情景表演能力进行了系统的训练,使学生在表演过程中能够快速提取信息和传达信息。但不可否认的是,一学期的沉浸式情景口译教学并不能达到彻底改变传统口译教学弊端的目的,仍需加强力度,进一步深化改革,以满足社会对复合型翻译专业语言服务人才的需求。