X波段气象雷达站雷电气候特征分析及防雷技术应用

2022-08-12李进毅胡晓东

黄 勇,李进毅,陈 倩,唐 蜜,胡晓东,张 棚,曹 毅

1.雅安市气象局,四川雅安 625000;2.石棉县气象局,四川石棉 625400;3.凉山州气象局,四川西昌 615000

1 雷暴的定义与危害

雷暴的定义:由于强积雨云引起的伴有雷电活动和阵性降水的局地风暴;在地面观测中仅指伴有雷鸣和闪电的天气现象。雷电强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波、剧变的静电场和强烈的电磁辐射等物理效应,一方面,可以造成洪涝灾害,引起滑坡、崩塌(危岩体)、泥石流、岩溶塌陷、地面塌陷、地裂缝及房屋裂缝等地质灾害;另一方面,以强电流、强电场造成人类生命财产的损失。其发生发展与季节、地形、地质和气候等因素有关,它的发生存在不确定性[1]。

雷电灾害是一种有着巨大危害性的气象灾害,被“联合国国际减灾十年委员会”列为“最严重的十种自然灾害之一”,被中国国防电工委员会称为“电子时代的一大公害”。随着当前电子信息技术的发展和微集成电子元器件的广泛应用,雷灾事件日趋严重[2]。

石棉县属中纬度亚热带季风气候为基带的山地气候。受地形影响,气候垂直分布明显,大渡河谷对水汽来源与风速、风向的影响较大,气候复杂多样,年平均雷暴日数39 d,属中雷暴区[3]。目前,雷电天气监测预警主要基于地面电场、三维闪电定位等站网进行实时监测,通过四川省雷电监测预警系统采集闪电数据的时空变化特征,为石棉县X波段双偏振多普勒气象雷达站建设项目提出综合系统、科学合理的防雷技术措施,以增强气象雷达的综合预警防御能力,为地方防灾减灾工作提供技术支撑。

2 雷电监测数据来源

利用四川省雷电监测网(1个中心站和42个子站闪电定位仪)(2010—2019年)监测的雷电数据资料进行汇总统计,分析石棉县X波段气象雷达站(29°13′36″N、102°23′ 43″E)5 km范围内的雷电活动特征。

3 雷达站雷电活动特征分析

3.1 雷达站雷电活动年际变化月分布特征

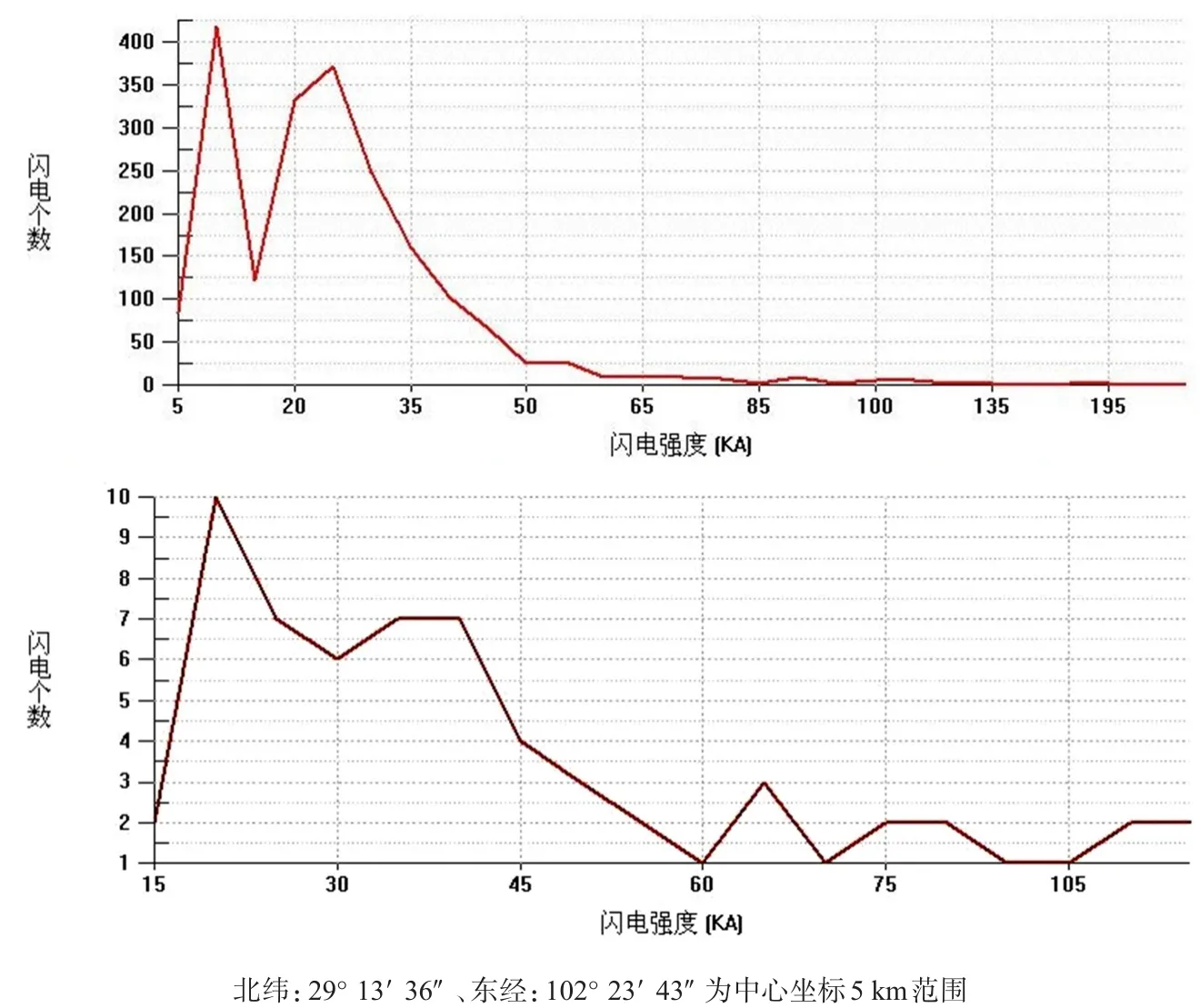

依据石棉县X波段气象雷达站(29°13′36″N、102°23′43″E)5 km范围2010—2019年监测的雷电数据进行统计分析,得出共发生闪电数2 084次,其中正闪数63次,占闪电总数3.02%;负闪数2 021次,占闪电总数96.98%;平均正闪强度为43.76 kA,平均负闪强度为-22.97 A,最大正闪强度为139.062 kA,最大负闪强度为-280.181 kA。负闪雷电相对更集中,负闪主要分布范围为5~50 kA。

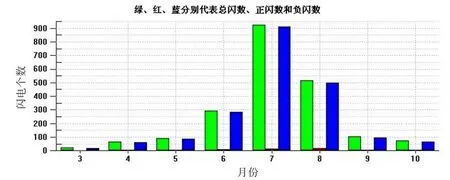

雷达站5 km范围的雷电年际变化月分布活动期为3—10月,其中6—8月份为雷电高发期,85%以上的雷电都发生在这3个月份,7月为雷电最高峰值;1、2、11、12 月份基本没有雷闪发生(图1)。

图1 雷达站雷电活动年际变化月分布

3.2 雷达站雷电活动时分布特征

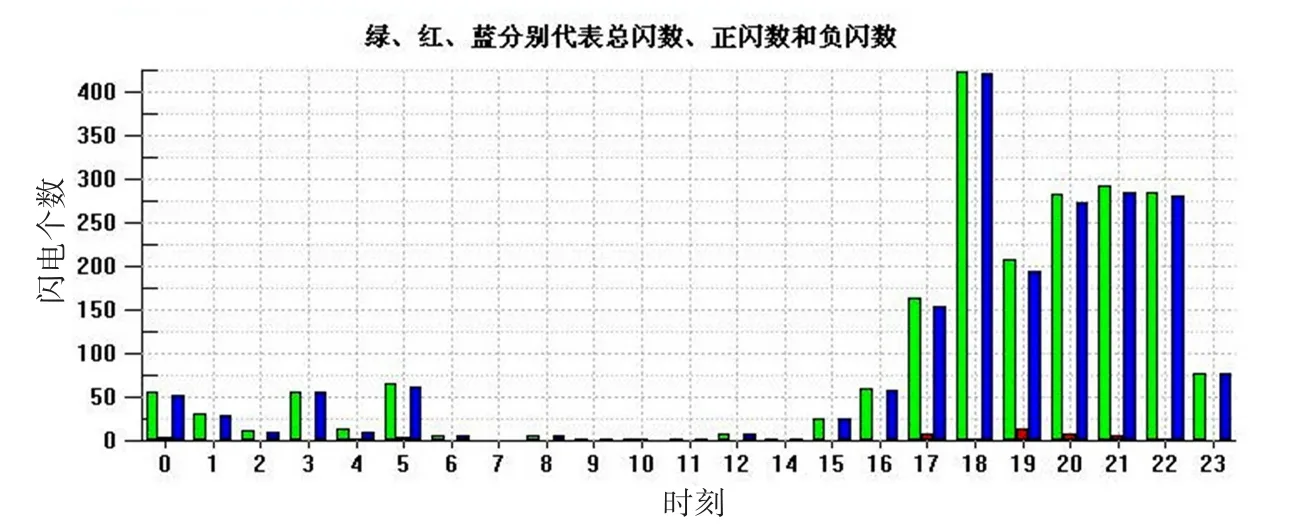

依据石棉县X波段气象雷达站(北纬:29°13′36″、东 经:102°23′43″)5 km范围近10年(2010—2019年)雷电数据进行统计分析得出雷电活动时分布图(图2)。雷达站所在地5 km范围一天当中雷电闪击基本都出现过,其中,17:00~22:00(100次为标准)受局地地理环境地形气候特征影响,在午后到上半夜时段内对流发展旺盛,从而发生强对流天气,为雷电闪击发生最频繁时段;06:00~15:00为雷电少发时段。

图2 雷达站雷电活动时分布

3.3 雷达站雷电活动雷电流幅值特征分析

依据石棉县X波段气象雷达站(29°13′36″N、102°23′ 43″E)5 km半径范围内,2010—2019年雷电监测数据进行统计分析得出雷电流累积强度概率分布曲线(图3),其雷电流累积概率分别为90%、97%、98%、99%时对应的雷电流幅值见表1。

图3 雷达站负闪、正闪雷电流强度累积概率曲线图

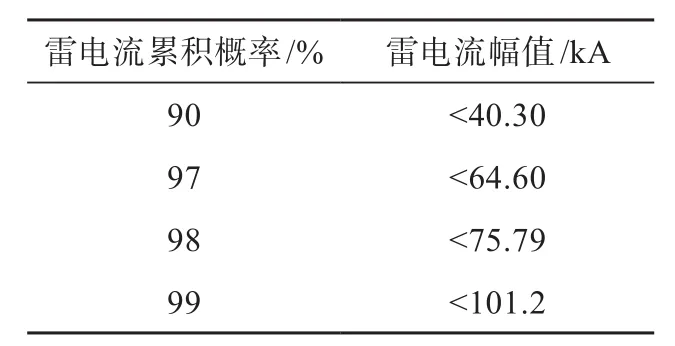

表1 雷电流强度概率分布数据表

4 雷达站综合防雷技术措施

4.1 雷达站的雷电防护等级确定

依据《建筑物电线信息系统防雷技术规范》GB 50343—2012第4条之规定,结合石棉县X波段气象雷达站雷电活动特征(平均雷暴日39 d等)和建(构)筑物特性进行计算,雷达站所在地雷击大地年平均密度Nr=7.8次/(km2·a)。另依据《新一代天气雷达站防雷技术规范》QX/T 2—2016第5条表1雷达站防雷等级的划分之规定,该雷达站防雷等级为二等,因而本次设计低压供电系统设置3级浪涌保护,电子信息系统设计1级浪涌保护。

4.2 综合防雷措施

4.2.1 直击雷防护石棉县X波段气象雷达站雷达机房建筑物高度为11 m,雷达天线位于建筑物顶面,天线罩直径为4 m。结合雷达站建筑物和雷达天线的特性和布局,依据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010),结合滚球法(取滚球半径R=45 m)进行计算,在天线四周3 m半径以外均匀设计实施3根高度为8 m的防直击雷接闪针有效保护雷达天线。为了解决常规接闪针对雷达发射和接收电磁波所产生的干扰,防直击雷接闪针支杆采用玻璃钢,接闪针尖采用Φ20棒,引下线采用BVR 50 mm2多芯铜导线等电位连接接闪针,并内篏玻璃钢内引至综合接地网上[4]。

4.2.2 机房屏蔽和等电位连接为有效减轻雷电电磁感应对雷达机房设备的影响,将整个机房采用法拉第笼进行屏蔽。法拉第笼上下两面采用建筑物结构板筋制作,形成不大于200 mm×200 mm的网格,板筋间在每1 m×1 m的网格处进行1次点焊连接。结构板筋四周采用-30×3扁钢压接,扁钢与结构梁内贯通钢筋每不大于2 m至少连通1次[5]。法拉第笼侧面(机房四周墙面)采用后加金属屏蔽网(网格不大于200 mm×200 mm)的方式制作,所有金属屏蔽网安装上下四周采取就近多点与建筑物基础柱筋等电位电气焊接连接。

为有效消除雷达机房内设备间的电位差,在整个机房内采用Mm型等电位连接方式进行等电位处理。等电位接地铜排规格为-3×30扁铜,在机房内静电地板下用绝缘子做支架,按1 m×1 m敷设成网状,并采用BVR 50 mm2多芯铜导线外引至综合接地网上等电位电气连接接地。机房内的静电地板支架、金属屏蔽管及其他金属均需采用BVR 16 mm2铜芯线与等电位铜排相连,所有设备和机柜采用2根BVR 16 mm2连接,2根连接线间长度相差大于20%。

4.2.3 雷电电磁脉冲防护(1)电源系统防护措施。根据石棉县X波段气象雷达站供电方式及其分布状况,以及《新一代天气雷达站防雷技术规范》QX/T 2—2016标准要求,在雷达站的变压器低压侧母排上安装I类浪涌试验,通流量不小于12.5 kA,保护水平应不大于2.5 kV的第一级浪涌保护器;在雷达站总配电箱内安装II类浪涌试验,通流量大于40kA,保护水平小于1.5 kV的第二级浪涌保护器。当有电源线路穿越LPZOB与LPZ1区时,宜在LPZ0B区内用电设备处加装1套同级浪涌保护器;在雷达机房UPS配电箱、设备前端、弱电设备取电处安装Ⅱ类或Ⅲ类浪涌试验,通流量大于3 kA,保护水平<1.0 kV的第三级浪涌保护器。以有效抑制或减轻外部输电线路上感生的雷电电磁脉冲过电压、过电流。

(2)电子信息系统过电压防护措施。由电信部门引入光纤网络系统在线路进入LPZ1区处屏蔽管进行接地处理一次,在线路进入光端机时光纤加强筋及光端盒再进行接地处理一次。

其他系统:视频监控系统在穿越LPZ0B与LPZ1区的线路时,线路两端设备需分别加装适配的浪涌保护器;在LPZ1区内垂直敷设长度大于30 m时,应在线路两端设备前加装适配的浪涌保护器。当建筑物内有其他直流弱电设备时,其线路有上述情况时同样处理[6]。

4.2.4 综合接地网石棉县X波段气象雷达站的综合接地网宜优先利用自然接地体,同时,在避开接地体间相互屏蔽的情况下,沿建筑物基础接地敷设环型网状人工接地体,其综合接地网接地电阻应≤4 Ω。

(1)雷达站项目中人工接地体设计采用-40×4紫铜带[铜腐蚀率为1.01 g/(dm2·a)]作为水平接地体;垂直接地体采用铜包钢[铜腐蚀率为1.05 g/(dm2·a)]接地极和FF-10B电解离子接地极作为等新型接地装置技术。利用铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性,确保综合接地网导电能力强、耐腐蚀、使用年限长(30年以上)、接地效能稳定。各接地极和接地线之间的连接方式选用先进的放热焊接技术,并辅以沥青防腐措施,有效保障连接点电气连接的持久耐用性。所有防雷装置均按照“共网不共线,分类接地法”的原则,就近等电位电气焊(连)接至综合接地网上。

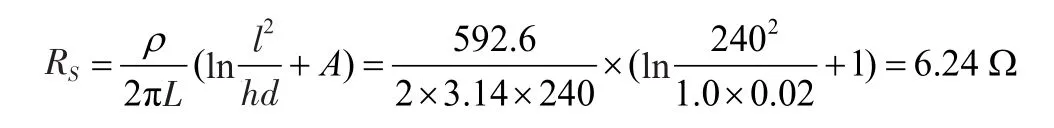

(2)接地电阻计算:根据现场土壤电阻率测试结果,取当地土壤电阻率最高值592.6 Ω·m为参考值。

①水平接地体接地电阻计算:RS=6.24 Ω

ρ— 原地层的土壤电阻率592.6 Ω·m;

L— 水平接地体长度240 m;

d— -4×4 mm的扁铜带等效直径0.04/2=0.02 m;

h— 接地体埋深1.0 m;

A— 水平接地体形状系数,口型地网取1;

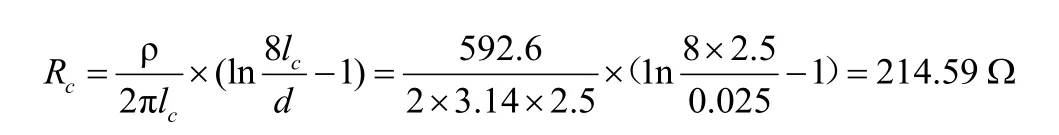

②单根铜接地棒(Φ25 mm)接地电阻RC=214.59 Ω

ρ—原地层的电阻率592.6 Ω·m;

lc—垂直接地体长度2.5 m;

d—等效直径0.025 m。

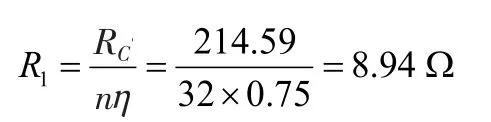

③32根铜接地极的接地电阻Rl=8.94 Ω

n—接地体的根数取32;

η—多根接地体共用时的利用系数取0.75。

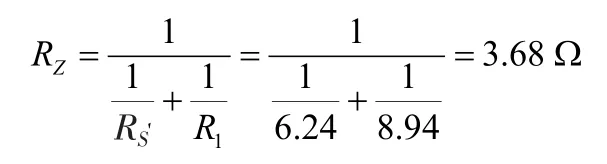

④整个接地地网的冲击接地电阻RZ=3.68 Ω

经上述理论计算,结合石棉县X波段气象雷达站所处的地理环境、土壤地质结构(土壤电阻率592.6 Ω·m)等特征,人工接地体设计采用长度为240 m的-40×4紫铜带[铜腐蚀率为1.01 g/(dm2·a)]作为水平接地体;垂直接地体采用22根φ25铜包钢[铜腐蚀率为1.05 g/(dm2·a)]接地体和10套FF-10B电解离子接地极在雷达站场区设计制作一环形综合接地网,综合接地网接地电阻值RZ=3.68 Ω<4 Ω,能够满足雷达站综合防雷接地设计要求。

5 综合结论

(1)雷达站雷电时空分布特征。根据石棉县X波段气象雷达站所在地5 km范围10年(2010—2019年)雷电数据分析得出雷电活动特征:雷达所在5 km范围地雷电活动期为3—10月,其中6—8月为雷电高发期(占比85%以上),7月为雷电最高峰值。一天当中雷电闪击基本都出现过,其中17:00~22:00(100次为标准)为雷电闪击发生最频繁时段,06:00~15:00为雷电少发时段。

(2)雷达站综合防雷技术应包括防直击雷接闪装置、雷电电磁脉冲防护、均压、等电位、电磁屏蔽和综合接地等措施,并依据国家相关技术标准实现各系统间的综合、科学性。

(3)雷达站施工中的关键技术把握:应加强对各防雷措施间的安装工艺质量和能量配合,以及接地隐蔽工程的监督检查;所有等电位连接处(或端子)的焊(连)接的工艺质量和电气连接导通性能的检查(测)。

6 结束语

雷达系统的防雷是一个综合系统工程,应在科学分析雷达站所处雷电气候特征的基础上,结合国家相关防雷标准,按照“综合治理,整体防御,多重保护,层层设防和科学经济”的基本原则,主要采取防直击雷接闪装置、雷电电磁脉冲防护、均压、等电位、电磁屏蔽和综合接地等措施进行综合防护,从而保障雷达系统的安全、高效地运行,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。