井陉传统村落公共空间特征与保护策略研究

2022-08-12曹诏行赵丹琳河北地质大学艺术学院河北石家庄050000

曹诏行,赵丹琳 (河北地质大学 艺术学院,河北 石家庄 050000)

河北省井陉县,以地形而得名,《太平寰宇记》记载:“四方高,中央下,如井之深,如灶之陉,故谓之井陉。”位置偏僻而多山,与山西交界,自秦置县至今已有2200多年的历史[1]。虽县域面积不大,但收录在《中国传统村落名录》中的井陉传统村落,共多达44个。每个传统村落在历史与文化中既有其独特性,又有其共性,这也导致其在乡村公共空间的形式、分布与功能等方面共通且具有一定的差异性。

对于乡村公共空间而言,随机性与自发性是其最为鲜明的特征。因其能够以乡村社会的地缘与血缘关系为纽带,又能满足乡村居民特定的生活需求与精神需求,具有浓郁的历史与生活气息。在某种层面上,乡村公共空间与乡村居民的生活生产、文化价值之间具有非常密切的联系,是在特定的发展背景下,形成的特殊的空间形式[2]。

1 井陉传统村落公共空间形式分析

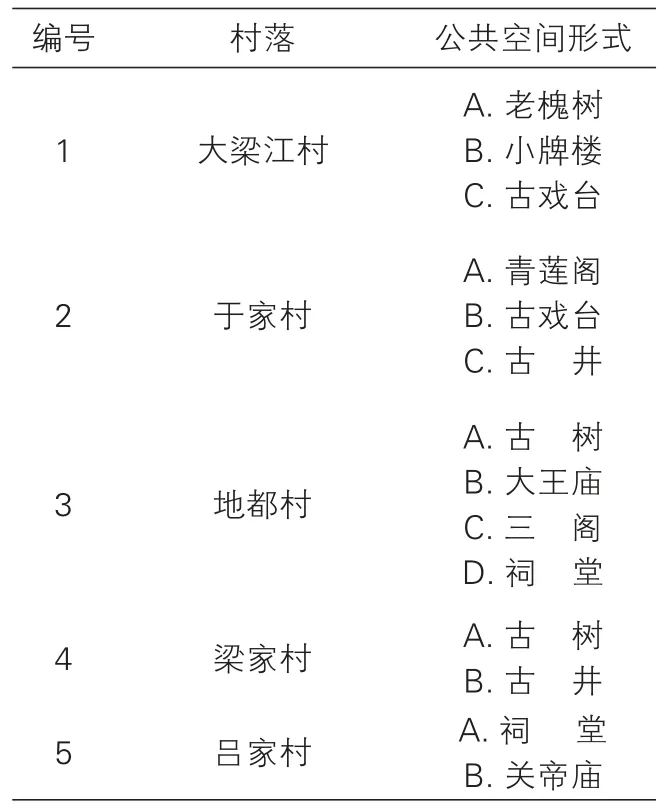

井陉地区传统村落数量庞大,但其公共空间在形式上可分为有限的几类,本文选取其中较为具有代表性的五个传统村落作为样本,统计其公共空间形式(表1)。

井陉地区传统村落公共空间形式调研 表1

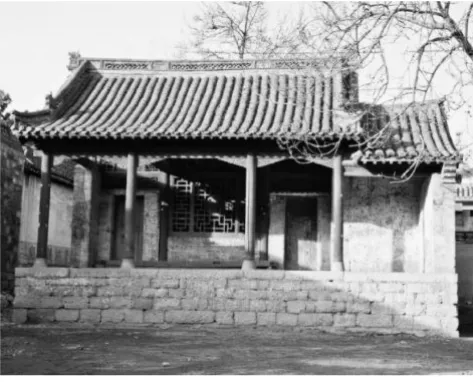

井陉传统村落中大部分的公共空间依附于公共建筑,其公建形式大多具有一定的实用功能。在公共建筑中,其中以庙宇为首,占比最多。井陉境内的大部分传统村落都有庙宇的出现,其成因在于流传至今的井陉传统宗教文化,村民普遍信奉佛教或道教。例如吕家村中的关帝庙,以及于家村的真武庙。其次阁的出现频率也很高,其原因在于北方夏季天气炎热,阁具有凉爽通风的效果。并且阁亦具有一定的使用功能,例如地都村的东阁与西阁(图1),分别兼具戏台与庙宇的功能。而古戏台在满足村民精神文化娱乐需求的同时,亦能在必要时成为村民商讨村内大事的会议场所。一般这些公建本身可具备村民自由进出、组织公共活动、日常交流和信息交流等公共空间所具备的功能。

图1 地都村西阁

另一部分,是村民在生产生活中频繁接触的场景,一般在旁边会有其附属的公共空间。例如古井的功能为满足村民日常饮用水,而因为打水这一活动是村民每日所必要的,久而久之,水井旁边会成为村民聚集的一个小场所,甚至成为村中信息交流的重要场所。而古树这种天然由树荫构成的公共空间,亦是村民们日常频繁聚集的场所,例如梁家村的古树。这部分场景本身并不具备公共空间所具有的功能,但因其使用频率高,导致人员密集,终而成为公共空间。

2 井陉传统村落公共空间分布分析

井陉地区传统村落公共空间形式调查(表1)结果显示,其公建形式表现为聚集性,种类有限。且相同类型的公建形式,在空间分布方面大致相同(表2)。

井陉地区传统村落公建空间分布 表2

井陉传统村落公共空间分布规律中,以公共建筑本身作为公共空间为例,大部分分布在村落出入口处,其原因在于井陉地处山区,道路复杂,村落出入口处会设置一处具有明显特征的公共空间,便于识别,久而久之部分公共建筑成为了当地村落的精神标志。例如位于于家村入口处的清凉阁(图2)。同时,公共空间能够吸引大量村民闲时汇聚。在日常生活中,可以保证外村人进出时,当地村民能够第一时间知情,在战乱年代和古代,起到一定的保护本村村民的效果。

图2 于家村清凉阁

其次,以生活场景为依托,附属于某一物品的公共空间,常以点的形式分布于村落的各个位置,这种分布方式,首先受限于物品的不可移动性,其次也与村民起居的就近原则有关。

3 井陉传统村落公共空间形式及分布的成因分析

自发性与随机性两个特性可以概括井陉传统村落大部分的公共空间[3]。其自发性表现为村落中由于村民需求,无论是精神需求还是生活生产需求,而主动去建造的公共建筑,其公共建筑本身具有公共空间的特点。此部分公共建筑受当地文化、习俗、礼教、政治制度、社会经济等人文方面的影响,在这基础之上形成了形态各异的村落公共空间特征。而随机性是由于村民在生产生活中,会频繁出现在某一场景,久而久之,其场景会给村民提供公共空间的功能以及作用。此类公共空间受村民生活习惯,以及各类促使村民形成其习惯的因素有较大关系。

3.1 宗族礼制观念

血缘是人与人之间最古老、最自然的纽带,是各家庭成员之间有无关系的凭证,是造就中国古代独特的宗族社会的基础。宗祠这一公共建筑作为村民聚会、议事、处理族内纠纷等宗族活动的场所,记录着家族繁衍的历史,故处于村落的核心位置,四周被宗族成员的住所有序包围,最终呈现出以祠堂为中心的发散式村落[4]。

在我国传统文化体系中,宗族文化重视忠诚、孝敬、仁义等传统美德,子女要以长辈为生活中心,这种理念直接体现为村落公共建筑的选址。

3.2 民俗影响下的社会文化环境

井陉县历史文化资源丰富、积淀深厚、遗存较多,蕴含着很强的生命力。由于村落历史悠久这一特征,村民在精神生活方面的追求是不可忽略的[5]。这也就形成了井陉传统村落公建中的另一种表现形式,即古戏台(图3)。由于其功能的引导性,古戏台多见于地势较高且平坦的位置,并附属不小的空地。由于现代人们对于精神生活的不断追求,不少的戏台已经失去了原有的用途,而所附属的空地成为了村民茶余饭后的休憩场所。

图3 于家村古戏台

3.3 自然条件的制约和影响

村落公共建筑的建造是在一定的地理环境、气候条件下完成的。受各类地域因素的影响,其建筑表现形式自然存在一定的差异。井陉地区四面环山,中部地区凹陷,夏季的风必然会被高耸的山峰所阻挡,而阁这种特殊的公建由于其结构,可以使风形成对流[6]。又由于历史文化以及宗教信仰等因素,形成了可供村民夏季乘凉休憩,并附属以远眺、供佛、戏台等各类功能的阁。因此,此类公建多建于高处。

3.4 生活习惯的影响

以古井为代表的由频繁出现的场景而促成的公共空间,完全是随机出现的。此类公共场景并不是由自发建造的公共建筑为主导,而是由村民的生活习惯为主要形成原因。古井提供了村民每日对于水的需求,偌大的村落共用有限数量的水井,难免在水井这一有限的空间聚集大量的村民。久而久之,水井这一保证村民日常生活的场所,成为了村民交流信息的重要场所。

4 井陉传统村落公共空间的保护策略

伴随着时代的进步,村民的生活习惯发生了巨大的变化,过去的乡村公共空间不再能满足村民的使用需求,进而村民对于乡村公共空间提出了新的标准。又因为很大一部分乡村公共建筑年久失修,也逐渐丧失了其原有的功能性。基于此两方面,井陉传统村落公共空间的保护与修缮成为了目前所面临的一个重要问题。

4.1 公建砖木结构的防腐修缮

随着社会经济的发展,人们对居住环境的要求不断提高,农村的公共空间建设已不能适应现代农村居民的需要。井陉地区当地村落的公共空间建筑虽然经过了数年的风吹雨打,但砖砌的墙体由于其建筑材料强度极高,因此,需要修补的往往是一些易腐蚀、易损毁的砖木结构,例如宗祠、寺庙、阁的门、窗、梁等。所以,在保护完好、与整体环境相适应的前提下,应采用维持现状的修缮方法。在保留建筑外立面特征的基础上,结合建筑所处的环境,及时找地方匠师对其进行修复和改建。

4.2 整治周边环境实施复原性建设

井陉地区的一些传统村落,因为年代久远,加之长期的风吹雨打和人为活动,已经造成了很大程度的破坏。应在对受损村落公共空间建筑进行实地调查、了解后,尽可能地进行复原性的重建修缮工作。例如,在核心保护区内,应保留当地原有的建筑风格,仍以木材为原料修补门窗;在建设新住宅区的公共空间时,要尽可能地保持原有的建筑装饰元素,在考虑公共建筑的实用性和耐用性的基础上,保留原有的风貌并采用新型复合材料进行施工。

4.3 积极考虑村民自身意愿

大部分非自发性的随机性公共空间,是村民祖祖辈辈日积月累而形成的生活习惯促成的。在对于此类公共空间进行改造与修缮时,应认真考虑村民对于公共空间的需求,以村民意愿为主导。切勿为了形式而忽视了公共空间真正的使用者的感受。

5 井陉传统村落公共空间的保护展望

本文认为,要有效地保护传统村落的公共空间,必须采取修缮、更新、保留和改造等措施。就传统村落的总体环境而言,公共建筑的内部可以由村民意愿与公建性质为主导进行适当的现代化改造,而村落的公共建筑在外观上要保持原有的风貌,以保证村中道路视觉的一致性[7]。

首先,在农村公共空间的建设中,应结合村民的生活习惯和民情,运用现代科技手段,以解决农村公共空间建设中存在的许多问题。

其次,运用现代建筑技术,在传统村落公共建筑的结构方面,增强其稳定性;采用新材料提高建筑防火、防潮、防虫等性能。为使建筑在改造与修缮后与原有建筑的高度协调,在外立面的选材上,应仍采用当地的青石或青砖,仅对受损的建筑构件进行修复,从而保留原有的外观特征。

再次,在建筑风格上,要保留其原有的古朴自然风格。井陉地区传统村落重点保护范围内的公建多是以石头和木头建造,为了不影响原有的风貌,新的公共空间和公共建筑必须与原有的村庄空间相协调。既要体现出原生态的建筑特征,又要体现当地的传统文化,与周围原有的建筑融为一体,才能维持景观的整体效果。

最后,在建筑的色彩和装饰上,由于本地村庄的公共空间建筑就地取材,风格简单自然,故在其改造与修缮的过程中,无需进行过度的色彩修饰,应尽量避免过分鲜艳的色彩,而是选用与建筑的基本色调非常相近的颜色。在传统村落重点保护范围内,公共建筑的门窗仍要选用木制窗格,以延续传统的建筑形式;而新建村落的公共空间,在保留了原有村落风貌的基础上,应采用更加坚固的建筑材料。

传统村落公共空间建筑的传承,不仅要延续其建筑风格,还要在其建筑特色、人文精神、文化内涵上真正地继承与发展[8]。

6 结语

随着农村经济的快速发展,如何保护传统村落的公共建筑,以及如何继承和发展这些传统的乡村公共建筑,都是目前亟待解决的问题。应在充分认识地方公共建筑的现状和村民的生活习惯的基础上,寻求一条适合于保护和传承的途径。在我国很多地方,农村公共空间建筑的传承与保护模式是值得我们深思的:在满足当地村民基本需求的基础上,对其进行继承和发展,而不是盲目的城市化、现代化,要根据当地的自然环境和社会背景进行合理规划[9]。应在保留原有的自然风貌和人文风貌的前提下,继承地方传统公共建筑的文化内涵、精神特质,并运用现代的设计方法、施工技术以及现代材料等,对传统村落公共空间进行保存和重建,从而提高村民的居住条件。