公共卫生防控如何走向共识:一个在线社区传播的视角*

2022-08-12甘凌博

—陈 娟 甘凌博—

近年来,突发公共卫生事件频发不断,不仅严重威胁人民群众生命财产安全,也为经济社会发展蒙上了风险阴影。作为现代最严重的公共卫生危机之一,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在极短时间内全球大流行,截至2022年3月5日,全球新冠肺炎确诊人数已超过4.4亿,因新冠肺炎死亡患者逾600万例。①

世界卫生组织(World Health Organization,WHO)的大量文件表明,基层社区参与在防控突发公共卫生事件中发挥着至关重要的作用。②研究显示,社区与个体的紧密程度显著影响个体对健康信息的掌握,进而影响到整个公共卫生事件的防控。③中国在新冠疫情伊始便出台通知,强调充分发挥社区动员能力,实施网格化、地毯式管理。④在全球范围内,社区在应对流行病学方面也一直扮演着重要角色,利比里亚在“2015—2021年建设有复原力的卫生系统投资计划”中做出决议,要求通过社区参与各级服务的提供、利用、治理和问责,恢复民众对卫生当局提供服务能力的信任。⑤

对社区而言,公共卫生事件的防控涉及风险治理、公共卫生、救援物资的分配等多个层面,但关键则是通过社区传播,动员每一个个体,建立社区共同体防线来有效遏制、切断疫情扩散渠道。在社区共同体的构建中,传播是一种创新、有效、公平、适用的动员方法,可以使低文化程度、不识字的社区成员一起参与其中⑥,这正是应对突发重大公共卫生事件的必要保障。

然而,伴随着媒介技术的发展,社区传播理论及其实践语境发生了翻天覆地的变化,对公共卫生防控的影响也有了极大的转变。在过去的20年中,互联网下沉为社会运行的基础设施之一,深刻影响了媒介化社会进程,以社交媒体为代表的媒介形态不仅巩固了基于现实的强关系网络,更为弱关系的联结提供强有力的技术基础,推动建立多样化的云端交流社区,其中许多社区鼓励用户接近和参与公共事件讨论让他们感到被支持和被接受。⑦一项针对明尼苏达州东南部的在线社区参与研究(community⁃en⁃gaged research)发现,社区形成的伙伴关系可以有效地向大流行中的弱势群体实施危机和紧急风险沟通,降低大流行带来的损失。⑧新冠疫情爆发后,非裔美国人的感染率和死亡率都远高于其他人群。在美国疾病控制中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)的框架指导下,研究者在8周内为120间教会配备了应急准备手册,并通过社交媒体和电子邮件发送了230条信息。结果显示,基于社区的参与式研 究(community⁃based participatory research,CBPR)可以有效促进针对疫情的应急准备,并在资源不足的社区通过成员间交流与病毒相关的风险来缩小非裔社区与其他社区之间的差异。⑨在中国,通过在线社区的协作进行信息传递,最终实现疫情防控的情形更为常见。除了常见的社交媒体,疫情期间各类求助性的在线文档也非常普遍,并取得了较好的沟通效果。

至此,我们有必要对线上、线下社区传播之于公共卫生事件防控的经验材料进行提炼、抽象,并对其理论背景及现实依据展开深入剖析。本文结合国内外公共卫生事件中的社区传播实践,通过系统回顾、梳理国内外各领域的相关文献,对社区传播如何参与疫情防控,作用于哪些环节等问题作出回答,以期为完善重大公共卫生事件防控提供在线社区传播视角的支撑和实践参考。

一、缺失的社区/共同体

“社区”(community)概念由费迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)提出,用以形容“由共同价值观念的同质人口组成的关系密切、守望相助、富于人情味的社会团体”⑩。约翰·杜威(John Dewey)指出:“社会不但要凭借传递与沟通才能持续存在,可以说它就存在于传递与沟通之中。”从这个意义上来说,社区可以被理解为“由传播构成的网络”,社区治理的逻辑则是通过每个个体间的沟通、互动、协商,形成一个个以事件或价值为核心的共同体。

社区参与公共治理具有极大的优越性。学者提出,当地社区对突发事件发生地的交通状况、语言交流等方面较为熟悉,并且反应迅速及时,可通过自身优势积极参与紧急救援。而在这种参与中,社区可以为当地居民制定具有针对性的传播策略,为其提供关于危险(灾害)及“如何行动”的准确、及时的信息,并通过沟通协商的方式达成共识。新冠肺炎疫情防控期间,美国疾病控制中心制定的危机和紧急风险沟通框架对家庭防控提出了七点建议,其中三条为社区传播。这些建议立足于疫情防控是每一个社会成员的责任,鼓励公众参与疾病预防和控制,促进行动并与社区互动,以增强决策能力。然而,风险沟通框架的有效应用在一定程度上受制于能否将处于社会不公正地位、健康差异较大、获得健康信息机会有限的弱势群体纳入到风险沟通中,并使其在沟通中发挥作用。在美国,由于社会经济劣势、健康素养低、移民身份和英语水平有限,加上语言和文化不一致以及对卫生机构的不信任,弱势人群和少数族裔更容易出现沟通障碍,而这也引发一系列连锁效应。数据显示,截至2020年4月6日,纽约市黑人和西班牙裔的年龄调整死亡率大约是白人的两倍。

这就要求我们正视个体间的各种差异,包括认知、疫情的感知严重性及其他影响因素,通过以事件为核心的社区传播,完成成员间的沟通与互动,一方面弥合个体在疫情认知上的落差,另一方面保证民众在防疫行为上的一致性。从这个意义上来说,社区参与研究(community⁃en⁃gaged research,CEnR)伙伴关系具有独特的优势,可以在弱势群体之间推动建立流行病风险沟通框架,并应用于公共卫生防控实践。这一模式的特点是社区成员和研究人员在研究的各个阶段进行合作,通过关注健康公平,抵达至庞大的弱势群体网络,因而具有在研究和评估环境中与这些人群互动的组织和技术能力。基于此,自2006年临床转化科学奖(Clinical Translational Science Awards,CTSA)设立以来,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)逐渐采用社区参与研究(CEnR)来表示参与性研究,致力于在减少跨疾病的健康不平等、增加少数族裔参与研究、卫生人力多样化、增强和提高研究结果的科学性和外部有效性上取得突破。2017年,美国国家科学院(National Academy of Sciences,NAS)的一份报告提出,社区可以通过为那些与当地的合作提供知识和背景信息在实现健康公平方面发挥中介作用。

在我国,社区承担了社会管理、公共服务和社会保障等公共职能,并逐渐成为中国社会的基本组成和管理单元。然而,在社会结构发生剧烈变动、社会成员日趋原子化、新的公共生活空间尚未确立的背景下,相当一部分楼盘存在社区关系网络匮乏,居民之间缺乏沟通交流和归属感等问题,人们无法从所处社区中获得公共精神生活资源,社区也无法让每一位社区人自发地产生对社区的信任感和归属感,进而形成一致认同的价值观念和行为方式。在突发公共卫生事件中,大部分社区所承担的工作还处于自上而下的“下达”模式,信息传递呈现出较强的单向性,这不仅使得社区层面的自组织难以迅速响应动员,更难以在社区这一水平层面上形成信息的自由流动。

除社区自身建设不足外,我国在顶层设计上也没有对社区的作用给予足够重视。有学者提出,我国政府重视社区建设,目的是要扩展“街居制”框架中的行政作用,将社区作为政府行政管理的最基层分支。因为,社区具有提供社会支持、组织医疗健康活动的重要作用,在一个理想社区里,宏观(传播行为的环境)、中观(当地媒体和社会组织)和微观(居民)叙事主体可以共同构成一个完整的网络,让人们了解他们居住地正在发生的事,并和邻居共同讨论社区问题和事件。2003年SARS疫情结束后,有学者对疫情防控作出反思,认为“一个社会,假如在危机来临时,只能被动地依赖行政的垂直动员和控制,而无法启动自身的自组织系统,这本身就潜伏着一种危机”。如何通过传播完善缺失的社区建构成了需要大众思考的问题。

二、社区传播:如何作用于公共卫生事件防控?

社区传播连接着政府传播和社区居民传播,是实现和承载社区治理的路径和渠道。一方面,社区在公共卫生事件中发声使得疾病预防控制中心(CDC)能够在地方一级保持沟通能力,以更有效的方式迅速分享健康信息,并且使公众更好地理解专业术语;另一方面,社区作为信息的中转站,所反馈的信息被传递到国家卫健委/卫生部一级,然后再从那里向公众传播国家层面的信息。然而,在公共卫生事件突发时,我国以社区为载体/平台的传播承载了更多的行政管理色彩,缺乏讨论及消化信息的空间。无论是2022年年初疫情期间西安孕妇死亡,还是3月份上海医护人员哮喘发作无医院救治,都折射着行政管理过于僵化的管理隐忧。

诚然,作为基层区域性“共同体”,社区在公共卫生危机应对中势必要履行部分行政管理之责任,在危机中发挥“稳定器”的作用,并通过对居民进行必要的登记、管理,防止传染扩大,控制病情蔓延。然而,社区的“共同体”作用并不能止步于此。作为防控工作的重要组成部分,建立并完善针对公共卫生事件的认知“共同体”亦应作为防控工作重点。当前我国疫情期间的社区传播基本围绕“尽量留在家中”“出门容易感染病毒”“打疫苗”等认知而开展,涉及“病毒是什么”“为何这样防控”“为什么要打加强针”等的理解性信息却并没有得以展开。这就意味着,一旦放松行政管理,民众的行为会出现较强的不确定性,如疫情导致城市即将封锁时,大量民众的第一反应是撤离,而非确认安全后再采取相应措施。

事实上,社区传播理应凭借其接近性和参与性,扮演行政宣教之外更灵活多元的角色。在西非埃博拉病毒(Ebola virus)疫情中,通过社区传播进行社区动员、促进社区参与一直是应对各类公共卫生事件的核心要素。在利比里亚,相较于联合国医疗专业人员,民众更相信自己的宗教/精神/传统领袖,因此必须通过其意见领袖先掌握防疫知识,随后在社区中展开信息传播与沟通,才能达到控制疫情之效。基于此,利比里亚通过培训15000名社区教育者,线上、线下共计为超过200万人提供了有关如何保护自己和家人免受埃博拉病毒影响的信息。努里丁(Nuriddin)等人发现,在埃博拉疫情爆发初期受重灾的社区中,人们对于医务工作者普遍抱有负面的看法,而将疾病的幸存者视为可信赖的推动者——因为他们直接经历了病毒袭击。这些幸存者们通过社交媒体与一个个松散的共同体进行了多点对多点的有效沟通,以消除疾病所带来的一系列恐惧、误解。在上述研究中,社区传播的作用点在于备受信任和尊重的传播者,他们借助新兴媒介技术,充当了意见领袖,并形成了共同体对疾病的一致认知。

当然,社区传播在公共卫生事件中的重要性在于共同体的需求,社区应根据共同体的具体需求、能利用的技术条件来调整其传播内容和媒介平台,尽量早期参与、积极参与、频繁反馈,并对不断变化的社区需求、观念和意见做出反应。埃博拉疫情过后,利比里亚又同时爆发脑膜炎球菌败血症和脑膜炎疫情。当地政府迅速制定、发布了脑膜炎预防信息和相关材料,以线上、线下混合的方式开展系列教育,并用英语和当地语言广播直播事态发展,积极监视并回应谣言,一方面迅速解决民众在疫情防控中需要面对的各种问题,另一方面也减少了社区内部传染的风险。研究者认为,引入风险沟通概念,确保向公众提供有关埃博拉的实时信息和易于理解的指导,鼓励他们参与应对工作等举措在疫情恢复期发挥了关键作用,同时也提高了公众对于卫生系统的信任度。

除了接近性带来的信任,社区传播的另一优势在于提升公众的参与性,将风险沟通由独白转化成为对话。在越南,研究者通过参与式社区传播(participatory community communica⁃tion)观察越南中部少数民族青年艾滋病毒的预防行为,发现干预组的艾滋病毒预防知识、观念和使用安全套的比例显著高于对照组。这意味着社区传播的参与性带来了民众对风险的切身感知,有助于加强普通人对事件的理解,进而达到健康行为的提升。在新冠疫情期间,民众和专家一起面对了这个充满未知与不确定的病毒。应该信任谁?如何才能获得充分的信息?应该怎么面对病毒来袭?生活、工作和抗疫如何平衡?以上这些信息虽可通过自上而下的新闻发布获得,但无论是线上还是线下,社区传播的优越性是通过接近性和充分的参与式讨论,让这些信息转变为民众可获得、可理解、可执行的操作,并使各参与主体在风险沟通中建成共同体得以可能。

三、媒介化社会背景下的社区传播:在线与重构

新冠疫情爆发伊始,一篇名为《疫情之下,一个村庄的“自我封锁”》的文章近距离地记录了“离武汉一千多公里的小县城北部的B村”在疑似出现确诊病患时的反应,即采取“封村”措施,在村口安排专人值守,村内村民全体居家隔离、禁止外出……村干部陈叔利用自身的行政身份和道德公信力在熟人社会中推动着一个村庄的自我防控进程。以B村为代表的中国农村,其社区传播面临着诸多困境:留守村民缺乏精神慰藉、生活方式的落后、社区活动参与度低、信息传播不对称等必然会导致突发公共卫生事件发生后农村居民的弱势。在B村,最核心的传播者——村干部陈叔,并不拥有对疫情更多的认知,也无法组织村民就这一话题展开讨论,其良好的人缘和可信赖的道德品质使其完成了“封村”的说服工作。虽然村民们并不理解为什么要“封村”,但“封村”这一事实的传播却传达出问题的严重性,因此他们纷纷配合每日例行检查与登记。然而,这种管理模式虽在最初得以贯彻,却在持续运行中受到了乡村人情社会的巨大冲击。随着时间推移,村民慢慢放松警惕,“钻空子”行为时有发生。

这显示出当前中国社区传播的症结:一个介于官与民之间的半官方人士通过行政命令和个人品德进行公共卫生事件的防控,所涉传播内容以“封村”的硬管理来取代对防控对象危害性的说明,以“禁足”取代传染病的防治工作,这种建立在传统社区“集体主义”和“关系主义”基础上的行政干预虽然效率极高,但却缺乏治理的专业性和信服力,导致可持续性匮乏,后期的“下有对策”现象也慢慢浮现。从这一角度看,社区不仅要将“传染源如何控制、传播途径如何去切断、易感人群如何去保护”等防治路径加入到传播中去,还要在公众层面展开“病毒是什么”“病毒发生了什么变化”“为何这样防控”等理解性信息传播,通过个人层面对疫情相关的知识、态度和行为改变来迎战疫情,降低疫情防控的社会成本。

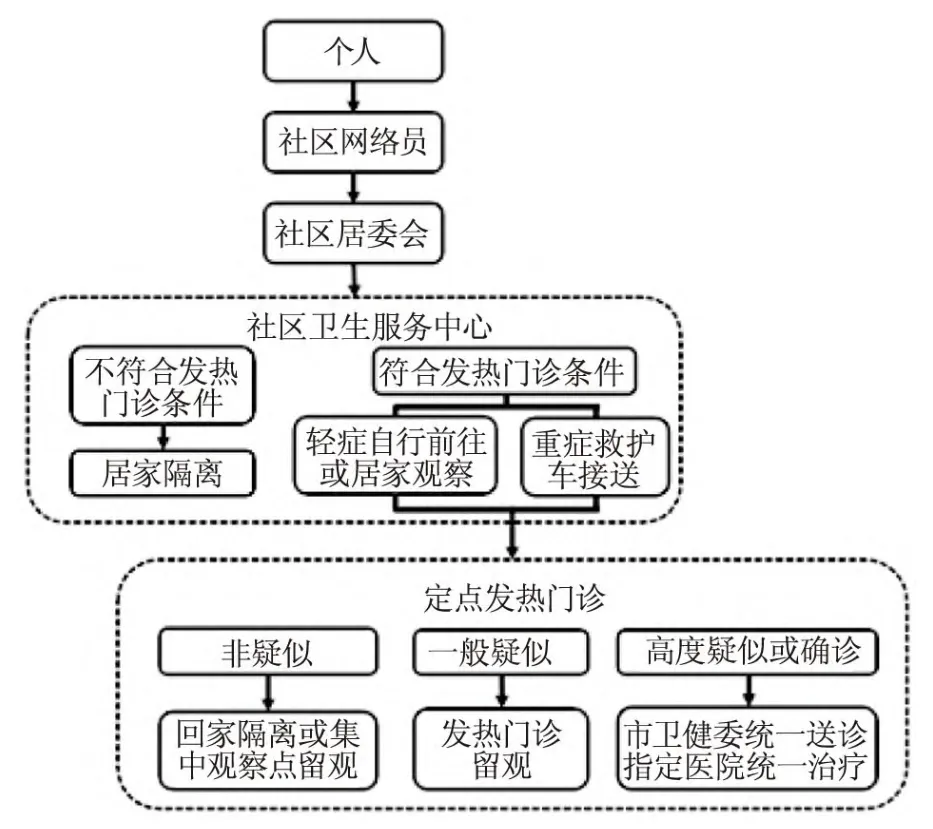

新冠病毒肺炎社区防控机制(见图1)表明,基于公众对新冠病毒肺炎的认知而形成的个人报告制度应当是疫情防控的基础。在此基础上,社区在处理突发公共卫生事件的优势包括第一时间能对突发事件做出反应、及时监测控制疫情、及时普及卫生防疫知识,做到连续、全程性服务。然而,纵观两年多各大城市疫情的轮番爆发,均与个人对疫情、新冠病毒、病毒的危害等认知密切相关,这也暗合了复旦大学副校长林尚立2014年回应上海基层治理领域的最大问题时所说的“行政有效、治理无效”问题:“什么是治理?是指国家、政府、社会、民众都能保持一种良好的关系,然后建构出一个共同生长的空间。治理一定要是两维的,一维是政府,另一维是社会。如果只有政府管理,没有社会参与,这种治理模式即便暂时有效,但也一定存在缺陷。”

图1 新冠病毒肺炎社区防控机制

在健康传播的范畴下,传播效果受四要素影响:第一,传播是否积极主动;第二,传播是否双向;第三,公众的认知十分重要,但还不足以改变行为;第四,是否有选择地使用了沟通工具。在突发公共卫生事件中,社区传播实践也应基于上述要素展开。因此,以社区的人口统计学为背景,评估事件的风险程度,并将特定的风险感知融入到对民众的健康传播中,才能与基于互利互惠的公众参与机制相结合,确保公众对疫情信息的接受,最终达到其个体行为的改变。那么,传统社区“集体主义”和“关系主义”并重的行政干预何以覆盖“个人主义”层面的公众健康认知提升?传统社区传播中冲突不断的“集体主义”“关系主义”与“个人主义”又如何调和?此外,为保障人民群众的生命财产安全,我国坚持“动态清零”的疫情防控政策,这意味着一旦某地出现阳性病例,该地区群众将经历持续数天的“居家静止”。当身体活动受限时,传统的线下社区传播似乎难以实现双向沟通和对话的目标。而以互联网和社交媒体为代表的线上社区,致力于实现脱域化沟通的媒介技术在媒介化社会和疫情防控背景下中加快了地域再嵌入进程,为社区传播参与公共卫生防控共同体建设提供了坚实和便利的技术基础。

截至2021年12月,我国网民规模为10.32亿,较2020年12月新增网民4296万,互联网普及率达73.0%,较2020年12月提升2.6个百分点。在这一技术背景下,在线互助论坛塑造了一种全新的信息交流与意义交换的公共空间。在此嵌入式的虚拟社区内,用户共享集体身份,为某种共同目标所驱动。与此同时,在线社区参与研究中的伙伴关系通过关注健康公平,可以接触到庞大的弱势群体网络,在研究和评估环境中,社区合作伙伴具有与这些人群互动的组织和技术能力。事实上,由于长期以来的合作,在线社区参与研究中的合作伙伴关系已为其在公共卫生事件爆发后的参与奠定了基础,解决了社区沟通中的可信度、尊重和关系原则问题。2022年的上海疫情中,仁恒河滨城居民制定的民间防疫指南被称为“理性之光”,内容涵盖业主共同约定、志愿者分工及每日行动、关于每次街道配货物品运输事宜、每日工作通告、重点关注列表、后续关注事宜、重点关注家庭等,以“个人主义”认知为基础,通过反反复复的在线沟通达成共识,最终形成“集体主义”抗疫行动。早期武汉疫情中出现的反对医护人员和新冠康复者回小区,被“即使有同栋楼家庭被传染了也不要歧视,没有什么羞耻和特别的”所取代。

四、结语:未尽的在线社区传播与共同体建设

无论是从维护基层社会秩序的角度出发,还是从满足城市居民的实际需求来看,都迫切需要社区作为一种生活和精神“共同体”的功能性复归。十九届四中全会提出建设“社会治理共同体”,更是为当前的社区共同体建设做好了顶层设计。社区治理的共同体化意味着治理主体多元化、治理程序民主化、治理基础契约化、服务对象普惠化、居民交往的互助化,这既是对当前社区治理中所存矛盾的回应,也是推动基层社会现代化转型的必然要求。社区传播可以在特定地理空间里创造、形成公共空间,通过多主体的参与和协商,在互动中形成认同,达成认知和行动上的一致性。在当下传统社区及社区传播尚不完善的背景下,在线社区传播为传统的社区动员提供了一种方便、低成本和有效的替代方案。在线社区为民众提供了持续的情感社会支持和反馈,且效率要远远优于传统社区。有学者指出,2020年新冠疫情极大地促进了社区团购平台的发展,与以往传统的线上购物社区不同,这些根植于地理社区的线上社区团购平台更深刻地嵌入到实体空间中的人际交往格局,通过线上线下的情感交往互动来推进商品营销和人际关系联结,从而在社交媒体时代制造出社区熟客。作为商家的“团长”甚至会作为中介,使因地理空间阻断的亲情得以远程勾连。由此,基于实体空间的线上社区传播不仅可以服务于商业目标,更通过线上线下的整合传播优势推进了社区内部的情感互动和双向沟通。

早期媒介技术的发展呈现出强烈的去域化渴望,人们通过媒介超越地理局限,在一个个虚拟社区中实现趣缘、业缘的弱关系联结。但随着媒介化社会程度的加深,媒介已不只是人们用以抵达远方的桥梁,而是嵌入到日常生活的方方面面,成为社会运行的底层逻辑。正如媒介化学者安德里亚·赫普(Andreas Hepp)所感慨的,“所有的媒体不再是孤立、离散和僵化的,而是处在彼此复杂的关联之中,并在此关联中发展和彰显各自的独特性”。而面对突如其来的新冠疫情,互联媒介的“再域化”进程得以加速,在操作层面带来了社区治理主体结构上的变化,社区内所有主体都可以以低成本构建自身的传播渠道,增进社区传播的辐射力:一方面,物业公司、街道居委会可以通过微信公众号、小程序等服务增进社区内信息的传递、交换;另一方面,社区居民可以自发组建微信群、QQ群等来讨论公共卫生事件发生后居民和社区层面可行的应对措施,并通过“社会信息处理过程模型”(Social Information Processing,SIP)让不同团体的意见趋于一致。在新媒体环境下,社区传播需要构建多维公共空间,使具有不同媒介使用偏好的居民能够通过不同空间平台对不同问题进行讨论和参与,进而形成广泛共识,促进社区的和谐建设与发展。

形成共识不仅有助于在发生公共卫生事件时展开迅速有力的防控,还有助于消除民众对疾病的恐惧与错误知识。新冠疫情爆发后,多次出现了普通民众歧视感染者/痊愈者/直接接触患者的医护人员的情形。这些背离了疫情防控初衷的行为反映出自上而下的紧急动员行动无法从深层次解决疾病的认知问题,自然也无法消除人们对疾病的恐惧。因此,在坚持不懈做好疫情防控的同时,我们还需要通过在线社区的强参与式传播帮助民众克服对疾病的恐惧,并通过对疾病的了解达到去污名化的目标。

之于公共卫生事件,社区危机管理可分为以预防为中心的危机潜伏期,以应对为中心的危机爆发期和以修复为中心的后危机时期,无论哪一个时期,以讨论和参与形成广泛共识的社区传播都有其存在的必要性。当下,我国的新冠肺炎疫情早已从危机爆发期转为后危机时期,尽管存在少数地区的疫情散发,但疫苗注射、恢复正常生活已成为大多数社区疫情防控工作的核心内容,通过线上参与为主,线下参与为辅的社区传播,可以缓解民众由于公共卫生事件带来的心理负担和精神压力,尤其是对现实中的弱势群体而言,通过参与在线社区讨论,寻求和提供有利于健康恢复的信息支持(information support)和情感支持(emotional support)。

因此,在线社区传播并不仅仅意味着帮助民众在应对突发公共卫生事件中搭建一个包含多种媒介形态的沟通平台,还涵盖了沟通的组织、行为及内容。从这个意义上来说,在线社区传播已经跳出了传统社区传播的单一媒介路径,而成为描绘和解释社区内信息通过不同“媒介组合”(media ensemble)完成涵盖健康在内的多层级、多类型内容沟通的传播形态,更强调结构如何使个体的行为和个体间的互相结合成为总体现象,以及不同结构如何影响总体现象的结果。基于此,在不同地区的突发公共卫生事件防控中,必须充分结合当地的社会治理模式、公共卫生体系和社会背景,充分考察社区媒体与公共卫生事件最直接的融合性,建立起具有本地特色的沟通、引导机制,保护民众安全。当然,在未来的研究中,在线社区传播如何提出自己的操作性定义和分析架构,还需要通过大量的经验研究资料进行归纳与验证,在理论与现实经验的循环对话中,寻求理论建构的更多可能。

注释:

① 光明网:《全球累计确诊新冠病例超4.4亿 累计死亡逾600万例》,https://www.sohu.com/a/527459240_162758,2022年3月5日。

② 桂天晗、钟玮:《突发公共卫生事件中风险沟通的实践路径》,《公共管理学报》,2021年第3期,第118页。

③ Viswanath K,Randolph Steele W,Finnegan Jr JR.Social Capital and Health:Civic Engagement,Community Size,and Recall of Health Messages.A⁃merican Journal of Public Health,vol.96,no.8,2006.p.1457.

④ 疾病预防控制局:《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》,http://www.nhc.gov.cn/jkj/s3577/202001/dd1e502534004a8d88b 6a10f329a3369.shtml,2020年1月25日。

⑥ Aradeon SB,Doctor H V.Reducing Rural Maternal Mortality and the Equity Gap in Northern Nigeria:The Public Health Evidencefor the Community Communication Emergency Referral Strategy.International Journal of Women′s Health,vol.8,2016.p.77.

⑦ Dyson MP,Hartling L,Shulhan J,Chisholm A,Milne A,Sundar P,et al.ASystematic Review of Social Media Useto Discussand View Deliberate Self⁃harm Acts.PLoSOne,vol.11,no.5,2016.p.4.

⑧ Wieland M L,Asiedu GB,Lantz K,et al.Leveraging Community Engaged Research Partnershipsfor Crisisand Emergency Risk Communication to Vul⁃nerable Populations in The COVID⁃19Pandemic.Journal of Clinical and Translational Science,vol.5,no.1,2021.p.8.

⑨ Brewer L C,Asiedu G B,Jones C,et al.Emergency Preparedness and Risk Communication among African American Churches:Leveraging a Communi⁃ty⁃Based Participatory Research Partnership COVID⁃19Initiative.Prev Chronic Dis,vol.17,2020.p.1.

⑩ [德]费迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,林荣远译,北京大学出版社2010年版,第9页。

虽然进化是大势所趋,但若一味听其自然无疑只能“缓步徐行”,而“革命”是以“人力的促进”撤除进化的障碍,加速进化的过程,所以是很“经济”的手段。“经济”的时间观意味着时间并非外在于人而均质流动的,在某些特殊的历史时期,“人力”可能极大地影响时间的方向和效用:既可能人为地使自己的时间减缓停滞甚至从现在拉回过去,也可能奋起直追,奔向未来,在较短的时间赶上甚至超越经过较长时间发展的他者。