不同栽种方式下芦苇的生长特征

2022-08-11李学明苏銮勇马金梅魏海燕何继荣马雪峰汪淑艳

李学明,周 楠,苏銮勇,马金梅,范 冰,魏海燕,杨 威,何继荣,马雪峰,汪淑艳

(吴忠市湿地保护管理中心,宁夏 吴忠 751100)

芦苇(Phragmites australis)俗称芦草,为禾本科高大草本植物,地下茎发达、繁殖能力强、蔓延速度快,在自然界生态中分布广泛,在适宜环境条件下可形成单一的优势群落[1]。芦苇在全球均广泛分布,尤其在中国的北方湿地较为常见,且多以优势种或建群种出现。芦苇有较高的社会、经济、生态价值,是动物养殖的优良饲草,芦叶、芦茎、芦花、芦根均可入药,也是造纸、建筑、工艺品等重要原料之一[2];根层具有固沙、蓄水、保持土壤通透性和净化污水等作用[3-4],可为野生动物提供广阔栖息地和丰富食物[5],是恢复湿地的重要物种之一;是进行湿地恢复和保护时优先考虑的栽种物种。

目前,国内外对芦苇的研究主要集中在芦苇的形态结构[6]、生态特征[7]、种群发展[1,8]及湿地生态系统的保护和管理[9]等方面,关于芦苇的栽种方式研究较少。芦苇是典型的无性系植物,繁殖方式以地下茎繁殖为主,种子繁殖为次要繁殖方式[10]。因此,人们多利用芦苇的无性繁殖能力进行栽培。在中国西北起墩法是常用的栽种方式,在机械化作业中被广泛使用,主要利用茎秆基部芽库繁殖。而斜茎法是将芦苇的地上茎秆斜插入土里,利用茎秆上的不定芽进行繁殖,使芦苇具有较强的成活能力。

近年来,宁夏吴忠黄河湿地芦苇群落出现芦苇植株矮化、叶片缩小、茎秆变细、生活力变差等退化趋势。通过芦苇的野外种植试验,探究起墩法和斜茎法2种不同栽种方式下芦苇的物候期、多度(密度)、盖度、高度、展叶数、节间数、株径、群落多样性等生长指标特征,以期为研究退化芦苇群落恢复技术提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地为位于银川平原腹地宁夏吴忠的黄河国家湿地公园(以下简称为湿地公园),海拔1 122 m。属于中温带干旱气候区,为典型的大陆性气候。土壤类型以淡灰钙土、灌淤土、潮土、沼泽土为主。

1.2 供试材料

供试种植芦苇母株取自湿地公园。株高210 cm、株径0.45 cm、节间数8 节/株、展叶数9 片/株。剪切为可种植的芦苇节茎,节茎长约30 cm,带芽库2~3个/节。

1.3 试验设计

于2018年5月,在湿地公园的试验样方内采取起墩法和斜茎法种植芦苇。其中,起墩法:将带有分蘖芽的苗墩根状茎,墩状栽种,根部全部埋于土壤中,蘖芽留于空气中,即近地面生长。斜茎法:将带分蘖芽的地上茎部分45℃斜插入地面,即从地面开始斜向生长。各样方间设2 m 宽沟壑。芦苇萌芽期需用机井补水1 次,补水量以淹没土层为准,保证芦苇水分充足。

1.4 指标测定

2018年5月至2019年5月每月下旬分别选取样地内1 m×1 m 的样方(3 个重复)进行测量记录,记录指标包括芦苇的株高、株茎、多度(密度)、盖度、节间数和展叶数等。在芦苇经过一个生长周期后,于枯萎期(9月下旬)采用收获法收取芦苇地上生物量(即底泥基准面以上部分)。同时将叶、茎(包括叶鞘)、花分开称鲜重后,再分别装入锡箔纸袋中,烘箱烘干后称量其干重,统计生物量。

1.5 数据处理

数据处理采用Excel 2010 进行数据的综合计算,SPSS 20.0进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 不同栽种方式芦苇的生长特征

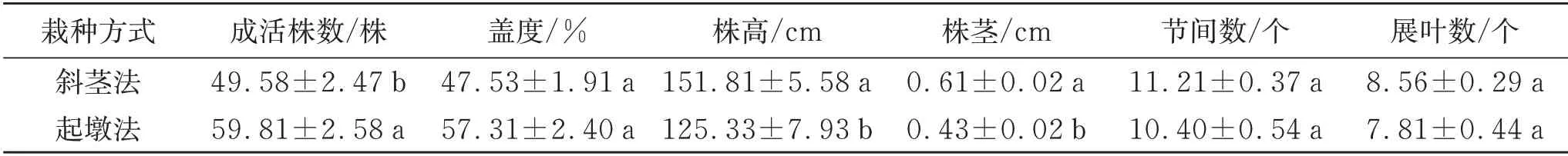

由表1可知,在两种栽种方式下芦苇的生长指标有明显差异。斜茎法的株高、株茎、节间数、展叶数均优于起墩法,其中,斜茎法的株高为151.81 cm,较起墩法显著高26.48 cm;株茎为0.61 cm,较起墩法粗0.18 cm;节间数为11.21 个,较起墩法多0.81 个;展叶数为8.56 个,较起墩法多0.75个。说明斜茎法的植株更强壮。起墩法的成活株数和盖度多于斜茎法,起墩法的平均成活株数为59.81 株,较斜茎法显著多10.23株,表明起墩法的植株成活率更高。起墩法的盖度为57.31%,较斜茎法高9.78百分点。

表1 不同栽种方式芦苇的生长指标

2.2 不同栽种方式芦苇生长指标的动态变化

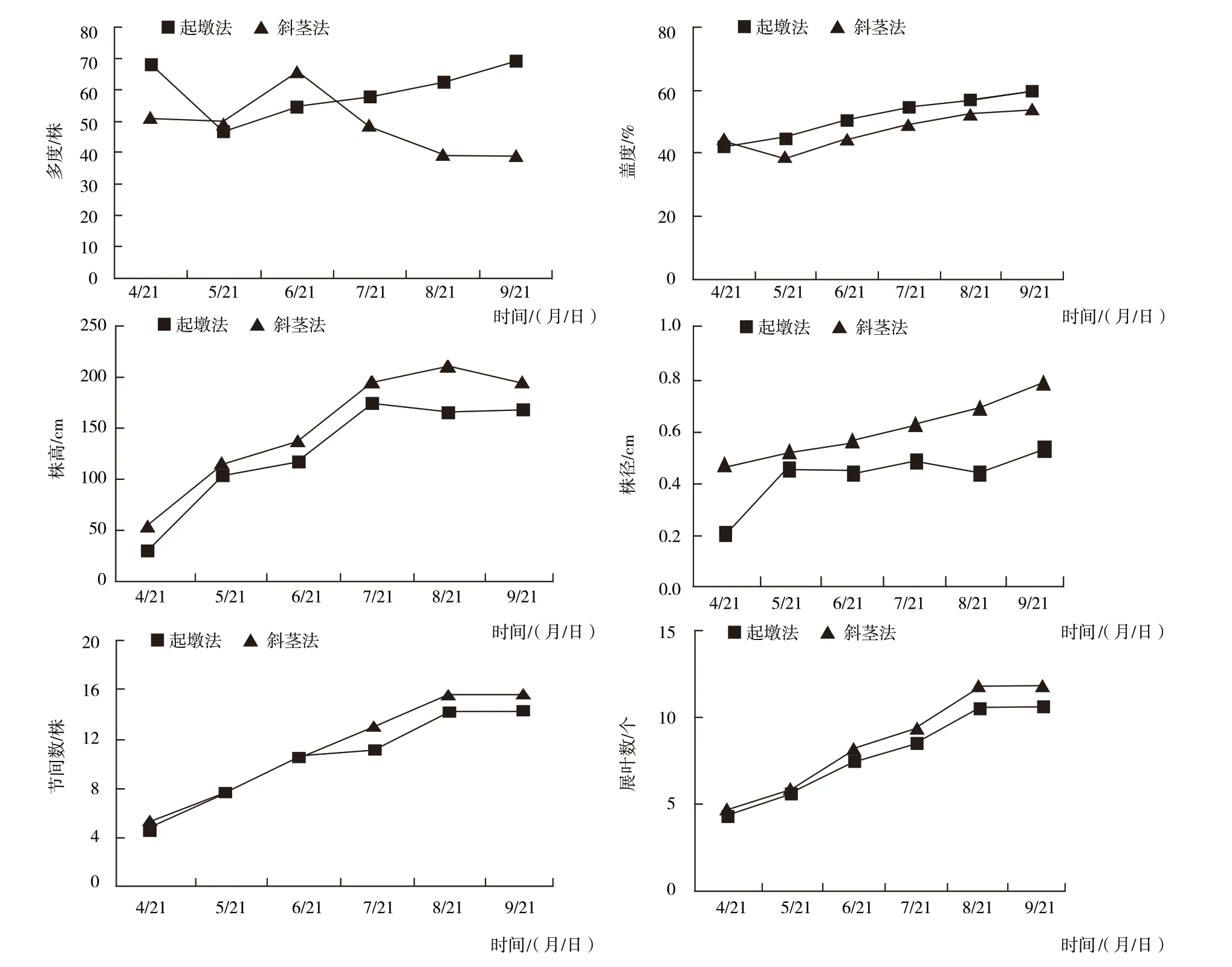

由图1可知,斜茎法和起墩法栽种芦苇的生长指标在整个生长季均呈前期(4—7月)增长,后期(8—9月)逐渐趋于稳定的趋势。在芦苇的整个生长季,多度在斜茎法栽种的方式下呈缓慢下降趋势,起墩法总体呈缓慢上升趋势,在5月有一个骤降,可能是湖泊缺水影响了芦苇的成活,导致多度下降。芦苇的盖度在2种栽培方式下均呈上升趋势,斜茎法为44.1%~53.8%;起墩法为42%~59.4%。斜茎法的株高和株茎均明显大于起墩法,且均呈在4—7月快速增长,7—9月趋于稳定的趋势;芦苇的节间数和展叶数的变化规律与株高和株茎相同。

图1 不同栽种方式芦苇生长指标的动态变化

2.3 不同栽种方式芦苇的生物量

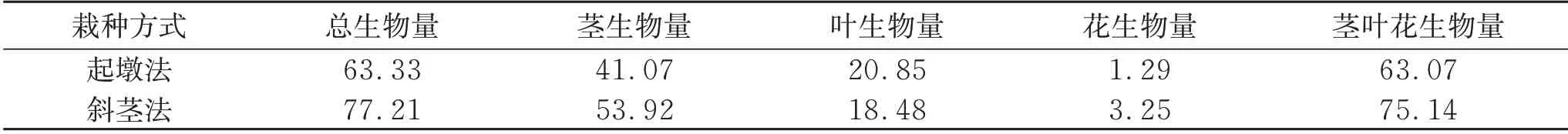

由表2可知,2 种栽种方式下芦苇的各生物量不同。斜茎法的总生物量、茎生物量、花生物量和茎叶花生物量均大于起墩法,其中,斜茎法的总生物量为77.21 g,较起墩法高13.88 g;茎生物量为53.92 g,较起墩法高12.85 g;花生物量为3.25 g,较起墩法高1.96 g;茎叶花生物量为75.14 g,较起墩法高12.07 g。起墩法的叶生物量为20.85 g,较斜茎法高2.37 g。表明斜茎法栽种的芦苇可获得较高的生物量,能量分配给茎和花较多;起墩法的生物量相对较低,能量较多分配给叶片。

表2 不同栽种方式芦苇的生物量 g

2.4 不同栽种方式芦苇生长指标主成分分析及相关性

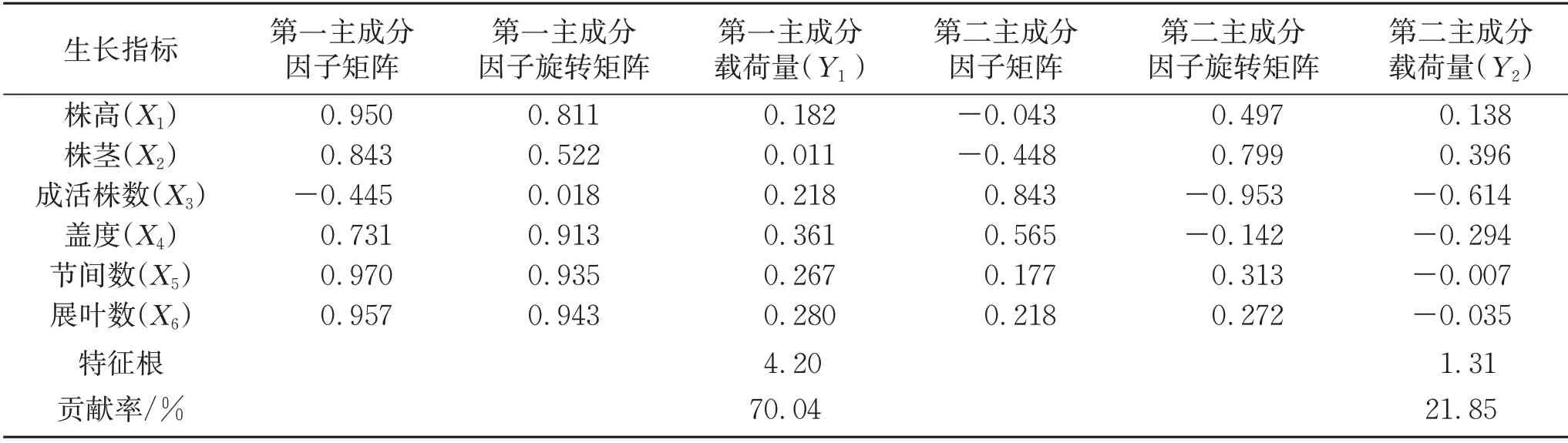

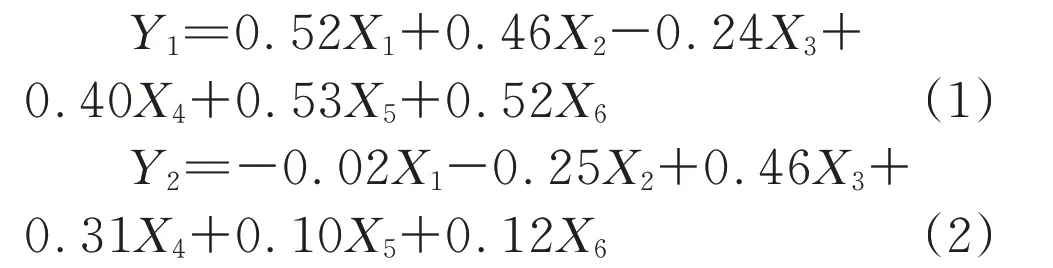

由芦苇生长指标的主成分分析(PCA)(表3)可知,第一主成分因子为株高(X1)、株茎(X2)、盖度(X4)、节间数(X5)、展叶数(X6),贡献率为70.04%,第二主成分因子为成活株数(X3),贡献率为21.85%。两个主成分的表达式分别为:

表3 主成分分析各指标的载荷量信息

主成分分析结果表明,株高(X1)、株茎(X2)、盖度(X4)、节间数(X5)、展叶数(X6)均可较好反映芦苇个体的生长状况,成活株数(X3)、盖度(X4)在一定程度可反映芦苇种群的生长状况。

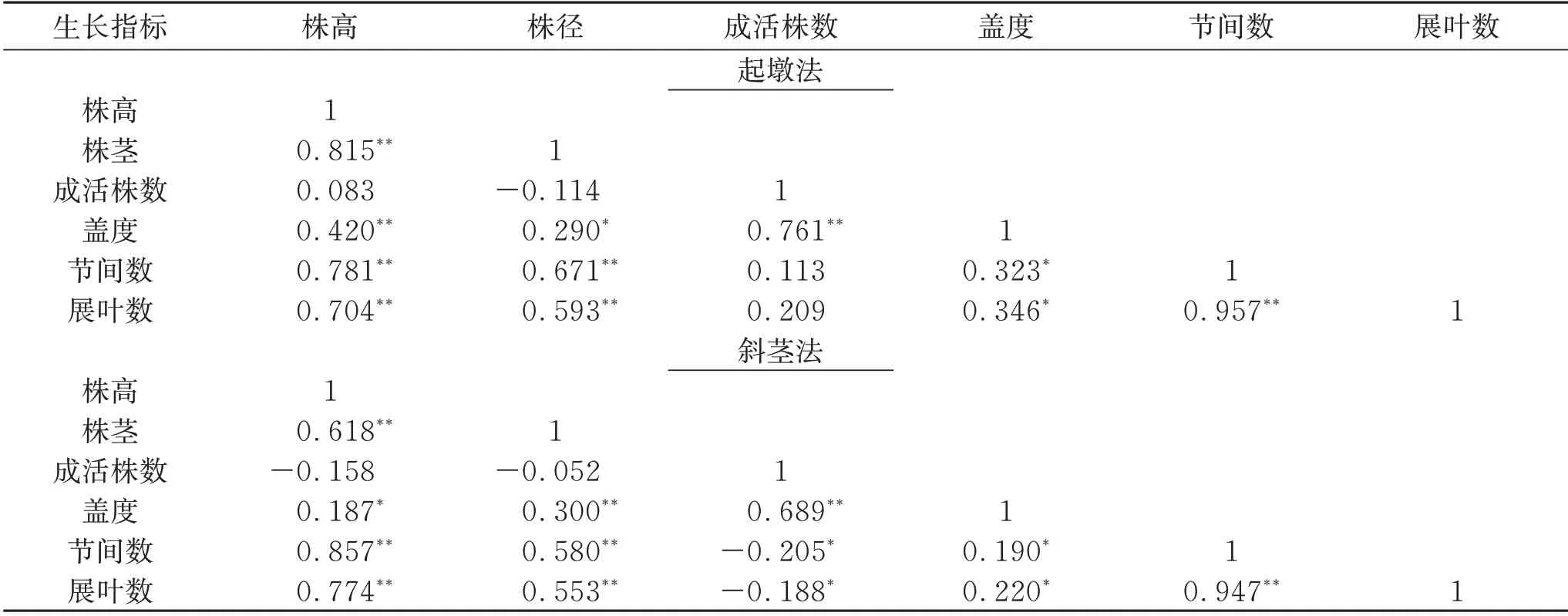

由芦苇生长指标的相关性分析可知(表4),在起墩法栽培方式下,株高、株茎、节间数、展叶数间呈极显著正相关关系,但与成活株数相关性不显著。在斜茎法栽培方式下,成活株数与盖度呈极显著正相关关系,与节间数展叶数呈显著正相关关系,与株高、株茎相关性不显著。

表4 不同栽种方式下芦苇生长指标的相关系数

3 讨论

株高、株茎、节间数、展叶数等作为芦苇的基本形态指标对芦苇个体生长状况具有良好的指向性,这与赵永全等[11]研究一致;成活株数和盖度则更好地反映了芦苇种群生长状况。芦苇的各项生长指标联系相对密切,但栽种方式对芦苇生长指标的联系强度也有影响。

从芦苇生长周期内生长指标的动态变化可知,芦苇的株高、展叶数和盖度在4—7月处于增长状态,在8—9月处于稳定状态,这与芦苇在4—7月是营养生长期,8月初芦苇逐渐成熟,底部叶片出现脱落有关,这与李东等[12]研究结果一致。芦苇株茎在整个生长季均在增长,是因为芦苇的根茎处于遮光庇荫处,生长素多聚集于此,可促进根茎横向生长[13]。斜茎法的成活株数处于下降趋势,起墩法则处于缓慢的增长状态,表明芦苇的适合水层为10~20 cm[12],但因为试验样地的降水较多,故水深长时间为40~60 cm,水淹条件不利于斜茎法芦苇的生长发育;起墩法由于密集的以墩状形式栽种,其生活力更强,成活率也相对较高。

由2 种栽种方式芦苇的多个生长指标可知,斜茎法的株高、株茎、节间数、展叶数均大于起墩法,起墩法的成活株数和盖度大于斜茎法。因为起墩法是将芦苇以墩状形式密集栽种,芦苇密度与盖度呈正相关关系[14],由于密度效应[15],植物密度的增加会导致种内竞争增加,影响植物的个体大小和生物量。斜茎法由于密度下降会使植株个体生长更强壮。这也反映了植物的生物量分配是其获取能量的重要驱动因素,植物的光合产物在各器官中有不同投资分配[16]。斜茎法的芦苇总生物量、茎生物量、花生物量和茎叶花生物量均高于起墩法,起墩法的叶生物量高于斜茎法,表明斜茎法由于植株个体生长更为强壮,光合作用更强,获取的生物量相对较多。

4 结论

芦苇栽种方式对芦苇的生长状况具有很大的影响,对比起墩法和斜茎法2种人工栽植方式下芦苇群落的各项指标,斜茎法的平均株高、株茎、节间数、展叶数均明显优于起墩法,但起墩法的成活株数和盖度均优于斜茎法。斜茎法的芦苇总生物量、茎生物量、花生物量和茎叶花生物量均高于起墩法,其中,斜茎法的总生物量为77.21 g,较起墩法高13.88 g,但起墩法叶生物量为20.85 g,较斜茎法高2.37 g。,第一主成分因子为株高、株茎、盖度、节间数、展叶数,其贡献率为70.04%;第二主成分因子为成活株数,其贡献率为21.85%。因此,在芦苇群落恢复中,起墩法种植的芦苇生活力更强,可获取较高的成活株数,加速芦苇群落的恢复,但出于美学考虑,斜茎法种植的芦苇植株高大、茎秆粗壮,可以增加芦苇群落美观性。在实践应用中,斜茎法可获取较高的生物量,可供饲养家畜,也可作工艺品原料。