山东某低硫金矿矿石浮选试验研究

2022-08-10张强

我国地大物博,矿产资源丰富,在我国的金矿一般分为砂金和岩金两种。砂金属于容易分选的矿石,可通过重选分离的方法进行回收。岩金的成分比较复杂,一般是金矿物以包裹金或浸染状赋存于黄铁矿、黄铜矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿等硫化矿中

。硫化矿物是金的良好的载体矿物,是具有比较良好的可浮性的,用浮选的方法对此类的矿石进行回收,可以获得较好的分选效果。本篇文章是烟台胶东地区的某低硫金矿矿石为研究对象,采用丁基黄药和丁胺黑药作为浮选的捕收剂,通过浮选达到回收金的目的。

1 矿石基本性质

1.1 矿石的矿物组成及特征

1.1.1 矿石矿物组成及含量

金属矿物:主要以黄铁矿为主,其他金属矿物如黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿、自然金等次之。脉石矿物:石英是主要的脉石矿物,方解石、绢云母、斜长石、钾长石及白云石次之。

有了好心情,自然会多喝一些酒。那天也不知道是怎么了,不知不觉,两瓶白酒、四箱啤酒都被我们消灭掉,我居然依旧头脑清晰,毫无醉意。包东坡甚至要张罗着换个场子,到歌厅再喝。

1.1.2 主要金属矿物嵌布特征

为了全面客观地评价学生学习效果,考查他们的工程实践能力,如连接电路、使用仪器、分析解决问题的能力。教师可以针对学生的平时实验情况和实验考试情况进行综合评价,两部分成绩各占一半。其中学生平时实验情况考核项目主要包括学生的出勤、实验预习、实验操作、实验成果以及实验报告。实验操作考核内容则主要包括电路连接,仪器使用,实验数据计算、实验结论推理等,学生的最终实验学习成绩由平时实验成绩和实验考试成绩综合评定。这样的评价考核机制可以全面客观地反应学生的实验学习效果,考查学生的动手能力,以便教师掌握学生情况,及时调整教学。

1.2 矿石的结构构造

1.2.4 原矿物理性质

主要有碎裂结构、填隙结构以及晶粒状结构。

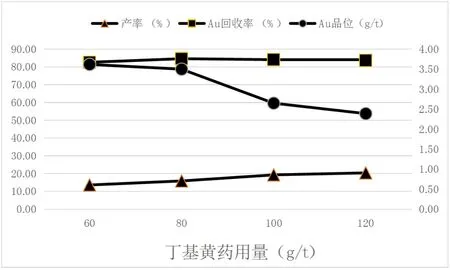

通过表3的试验结果我们能够得到这样的结论:随着捕收剂用量的增加,金精矿的回收率是呈现出先升高然后再降低的趋势,金精矿的品位呈现出逐渐减低的趋势,捕收剂用量为80g/t时,金的回收率最高为84.66%,精矿品位为3.5g/t,综合考虑浮选指标及选矿成本,因此选择捕收剂用量为80g/t。

主要有块状、团块状、浸染状、细脉状染状构造,其次局部见角砾状构造和胶状构造。

Stars are dense and don’t twinkle, strong wind will blow next day.

选矿工艺划分为破碎筛分、磨矿浮选及精矿脱水三个部分,各部分的工艺流程描述如下

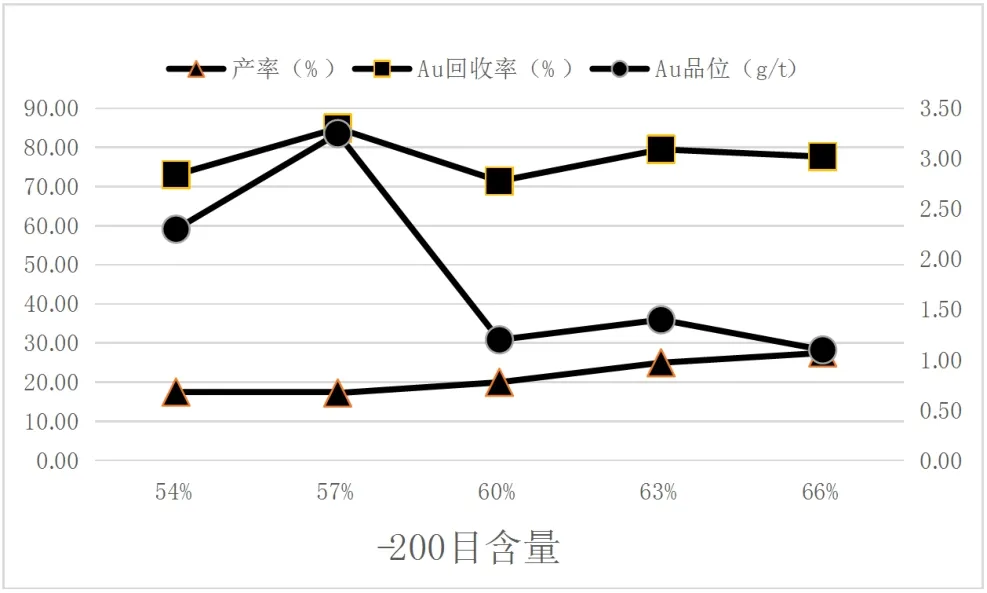

浮选的浓度是影响浮选效果的重要因素,浮选浓度会对精矿品位和回收率造成影响,浮选浓度过大和过小都会增加到药剂用量及用水量、用电量。在浮选整个过程中,矿浆浓度在一定条件下,矿浆流量也是一定的。浮选机台数、浮选槽的容积、矿浆的流速是定值,当浮选机的浮选槽里面的浮选浓度有变化时,槽内浮选矿浆的流速、流量和浮选时间都会产生这样或者那样的增大的或者减小的变化,浮选时间的变化会影响到整个浮选流程,造成精矿品位与精矿回收率的高低变化。在金精矿的浮选过程中,浮选流程的药物使用量是以一吨矿用多少克为单位来计算的。在假设浮选用药不变的情况下,浮选用药与浮选浓度的比例就至关重要。所以浮选过程中的浮选浓度发生变化,都会对浮选的整个流程造成不利条件而影响浮选指标。以下对几种浮选浓度进行对比试验,寻找最佳的浮选浓度。试验条件为:磨矿细度采用-200目占比57%,丁基黄药用量为100g/t,2#油用量为60g/t,浮选的试验流程和浮选试验条件见图3,试验结果见表2。

矿石主要由黄铁绢英岩化糜棱岩组成,金属硫化物主要为黄铁矿,见少量黄铜矿和铅锌矿,硫含量0.09%,所以此矿石工业类型为低硫型金矿石。

阖日月明矣,三才备矣。……日魂为金鸡,金鸡为华池,……黄水为月魄,月魄为玉兔。[注](宋)曾慥:《道枢》,《正统道藏》据上海涵芬楼影印本第35册第20卷《还丹参同篇》,新文丰出版公司,1957年,第338页。

1.2.1 矿石结构

(3)按基层行政管理人员从事的岗位分类。管理人员中尤以辅导员的研究最多。其次为教学秘书、档案管理人员以及其他教辅人员为研究对象。

矿石体重:2.75t/m

,松散系数:1.78,矿石硬度:f=10~13,矿石含水率:3%。

2 选厂现有工艺

外埠某新建综合类大学,建设规模庞大、多片区多标段建设、参加单位众多、涉及专业广、各组团精细化管理需求细致且建设要素具有穿插的特点。实施BIM敏捷小组,选用培育后期的梯队成员, 4~5人为一组。后续吸收外部参建方一起形成敏捷小组,并实施跃迁方案,支援各冲刺段,间接响应项目管理方。采用固定人定岗、跳跃人并发的模式,并在当地工务署、项目业主、项目管理方,积极拓展组外交互。同时,加密任务期冲刺段划分,积极鼓励变更,提升整体管理效益(见图4、表3)。

选矿工艺流程概述如下:破碎:采用两段一闭路碎矿流程,破碎产品粒度为0~12mm。磨矿:磨矿采用的是格子型球磨机和双螺旋分级机的一段闭路磨矿流程,分级后的矿浆产品磨矿细度为-200目占比为60%,溢流浓度为40%左右。浮选:选别作业采用浮选的选别流程,浮选选用一粗、两扫、一精的浮选工艺流程,产品为金精矿。脱水:精矿脱水采用浓缩+过滤的两段脱水流程。浮选精矿经18米周边传动式浓密机与板框式压滤机脱水后,滤饼含水率≤10%。

3 实验部分

3.1 磨矿细度实验

较为合理的解离度是获得较高浮选指标的关键因素之一

。有用矿物能否单体解离是矿石是否能有效分选的首要的决定因素,未经过完全的进行解离或者过度的进行解离,都会增加浮选流程的难度系数,降低浮选的技术指标

,磨矿细度试验是整个选矿试验的基础

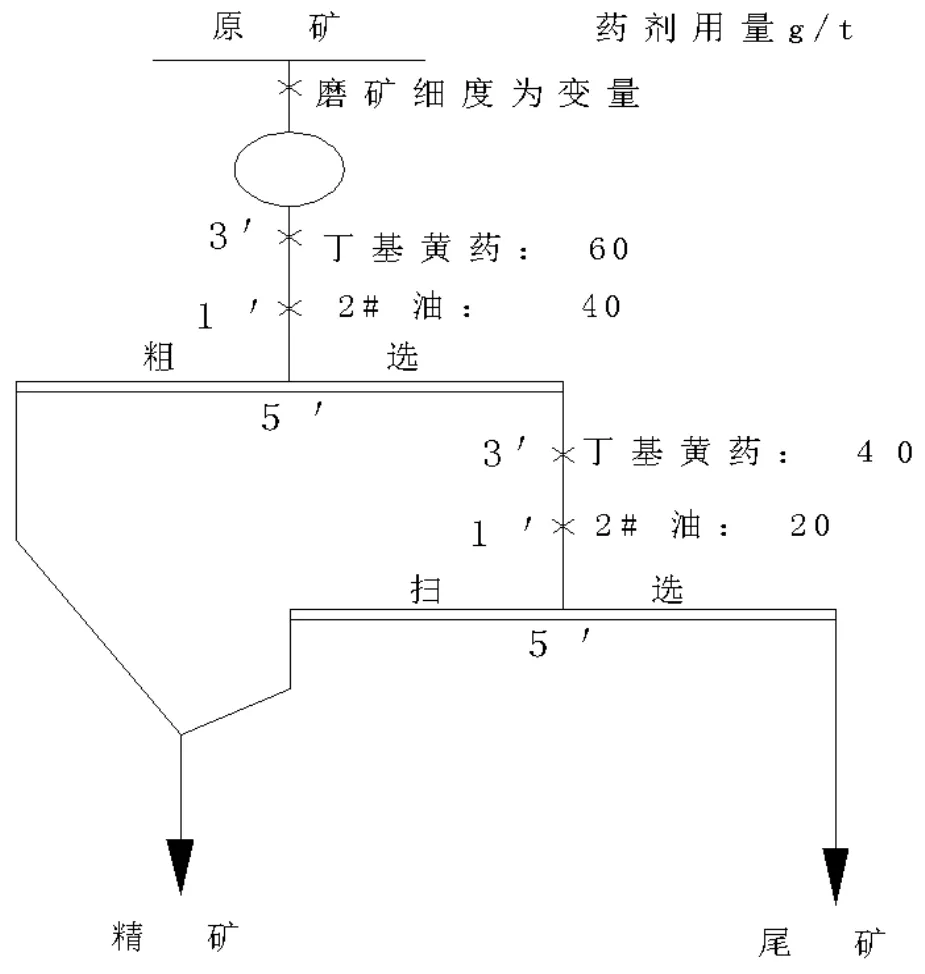

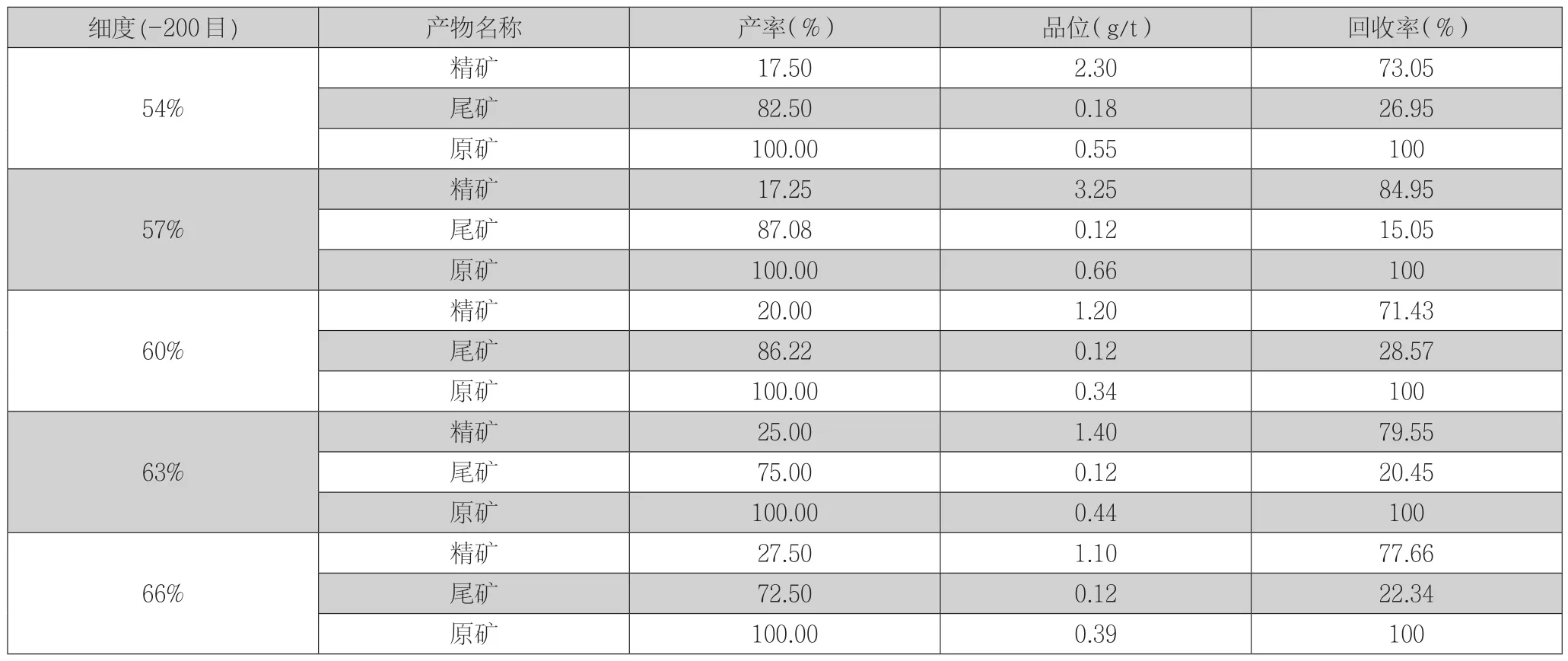

,适宜的磨矿细度能够使有用矿物达到充分的单体解离,同时能够节约选矿的能源消耗,降低选矿成本。因此,在对此矿石进行试验之前,首先就要考察的就是磨矿细度对浮选指标的影响。首先进行的就是磨矿细度条件试验,根据磨矿现场的实际情况,采用的磨矿细度是-200目含量的占比。试验条件为:丁基黄药用量为100g/t,2#油用量为60g/t,浮选浓度为35%,在本次的试验过程中,采用选矿车间磨矿回水进行试验,用以保证浮选效果接近现场实际。浮选的试验流程和浮选试验条件见图1,试验结果见表1。

磨矿细度得到试验结果表明:随着磨矿细度的提高,精矿品位基本呈现先增大再减小。从磨矿细度试验结果可以看出,浮选细度为-200目含量57%时回收率为最高为84.95,随着细度的增加,回收率并没有提高,产率却随之提高,这是因为随着磨矿细度的不断提高,有用矿物和脉石矿物都会产生大量的细泥,这些细泥其中的脉石矿物会包裹在有用矿物表面,并随着有用矿物一起随着气泡上浮成为精矿,从而使精矿的品位得到了降低。因此,选择最佳磨矿细度为-200目57%。后续试验磨矿细度均采用-200目57%。

随着计算机技术和微电子技术的发展,电机作为自动化控制的执行单元,越来越多地运用在各种领域中,许多控制领域需要对多台电机进行同步协调控制,如军事、航空、机器人控制。特别是近年来,随着嵌入式技术和集成化的发展,其应用范围逐步扩大,逐渐扩展到普通民用行业,如小型雕刻机、运动转台等[1]。在应用中,对速度、位置的精度控制尤为重要,所以对于电机的控制要具有实时性。随着电机控制技术的不断发展,对单个电机的控制已经得到了广泛的应用和发展。但对于多路电机系统,设计一种高性能低成本的控制系统很有必要。针对这种需求,本文设计了一种基于LM3S811的多路电机控制系统。

3.2 浮选浓度试验

1.2.3 矿石的工业类型

从浮选浓度试验结果我们可以看出,精矿品位和回收率随着浓度的提高,呈现出先增高后降低的趋势,在浮选浓度在40%时,回收率和精矿品位达到最高值,分别为81.93%和2.6g/t。综合考虑此次试验结果的浮选的精矿品位和回收率,浮选浓度40%时浮选效果最好。后续试验浮选浓度均采用40%。

3.3 药剂用量试验

丁基黄药是相对于甲基黄和乙基黄药来说,捕收能力较强,但是跟戊基黄药相比的话,其捕收能力就不及戊基黄药,但是它综合了捕收能力、选择性和经济性,所以它在有关黄金硫化矿的浮选中被广泛的应用,所以丁基黄药特别适合于黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿等的浮选。在浮选工艺中,药剂过量的危害往往容易被忽视。实践经验证明,浮选药剂用量过大不仅会造成浮选成本的增加,而且会使浮选指标下降。浮选药剂用量过大主要影响到浮选的以下方面:①选择性变差。因为浮选药剂用量过大,会造成有用矿物和脉石矿物一起上浮,这样造成的后果就是产出的金精矿产品的品位下降。②影响精矿下一流程的浮选。这是因为浮选药剂用量过大,浮选产出的金精矿产品内就会含有大量的浮选药剂,含有大量的浮选药剂的产品进入到浮选的下一流程,就会造成整个浮选流程内的浮选药剂药量的累计,久而久之就会对整个浮选流程产生不利影响。③降低部分矿物的可浮性。这是因为浮选药剂用量过大,原本能浮或者可浮的有用矿物,在过量的浮选药剂的影响下,有用矿物表面会产生亲水层,而变得不可浮或者不能浮。④造成泡沫发粘,这是因为浮选药剂用量过大,产出的金精矿产品中含有大量的浮选药剂,这些大量的浮选药剂,是疏水的,造成的后果就是金精矿难以脱水,金精矿含水量大会造成运输困难,同时晾晒的成本和时间也会相应的增加。⑤浮选成本增加。根据所选择的捕收剂丁基黄药,以最低的用药量成本和相对合理的药剂用量,进行丁基黄药的用药量的对比试验,试验条件为:磨矿细度采用-200目占比57%,2#油用量为60g/t,浮选浓度为40%,扫选药剂用量依次减半,其他条件和磨矿细度试验相同,浮选的试验流程和浮选试验条件见图5,试验的最终结果见表3。

黄铁矿:呈自形、半自形晶粒状,集合体呈块状、细脉状及浸染状分布。黄铁矿形成于成矿晚期,呈灰色-灰黑色,颗粒细小,多呈脉状、细脉状充填于早期石英脉内,数量较小,但是金品位较高。黄铜矿:铜黄色,呈他形粒状,常与黄铁矿共生或伴生,多呈团块状、点状少量胶状产出,有黄铜矿叠加的矿石是主要高品位矿石之一。方铅矿、闪锌矿:在矿床中比较少见,只在较富矿段中部可见有闪锌矿及方铅矿,多呈星点状、细脉状与黄铁矿共生,常包含有明金,是明金产出和富矿段出现的标志之一。金矿物:形态以柱状和枝叉状为主,粒状和角砾状次之,脉状较少。颗粒以细粒和微粒金为主,中粒和粗粒金次之,巨粒金少见。赋存状态分为晶隙金、裂隙金和包体金三种形式。

1.2.2 矿石构造

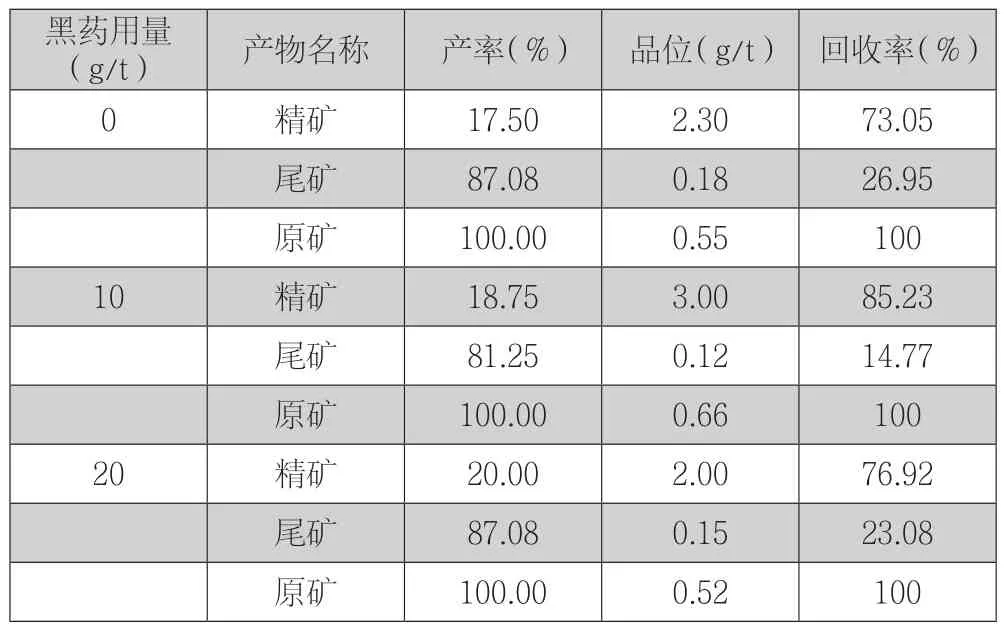

3.4 黑药用量试验

根据所选择的捕收剂,考虑加入少量的黑药作为捕收剂效果可能更好,黑药在有关黄金硫化矿的浮选中应用较广泛,是仅次于黄药的捕收剂。黑药比黄药性质稳定,不易分解。受到氧化后,与黄药类似,也可生成“复黑药”,“复黑药”也是硫化矿捕收剂,与黄药相比,黑药的浮选性质有两个主要特点:①捕收力较低,选择性较高,特别是对硫铁矿捕收力较小,故在含硫化铁高的铜及铅锌硫化矿浮选中用作优先浮选捕收剂,可以得到较好质量的精矿,同时许多种黑药对金的捕收性能较好;②稳定性好,可以在较低pH值下使用不致被迅速分解

。③黑药同时有一定的起泡能力,这样就可以减少浮选油的使用量。试验条件为:磨矿细度采用-200目占比57%,捕收剂丁基黄药用量为80g/t,2#油用量为60g/t,浮选浓度为40%,浮选的试验流程和浮选试验条件见图7,浮选试验的最终结果见表4。

通过丁胺黑药用量对比试验的结果可以看出,加丁胺黑药比不加丁胺黑药的试验结果回收率高,但是加丁胺黑药过多的话,选择性就会变差,精矿品位就会降低,丁胺黑药用量为10g/t时,浮选效果最好,精矿品位和回收率最高,分别为3g/t和85.23%,因此确定丁胺黑药用量为10g/t。

(5)全球范围内,自动驾驶技术研究方向主要集中在环境感知、决策控制系统和全球定位系统这三大方面,这也是自动驾驶技术的三大核心技术。

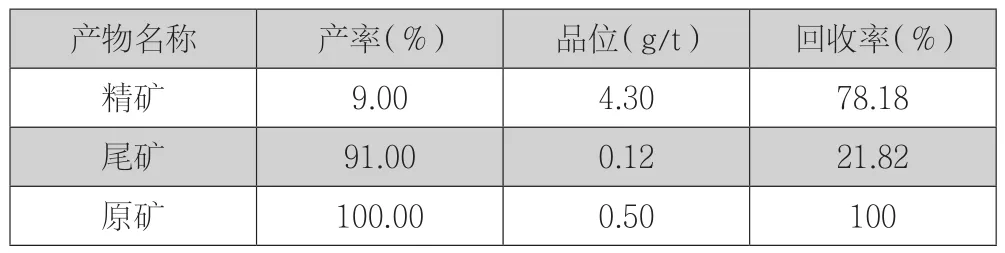

3.5 浮选闭路实验

在以上的各种条件浮选实验和各种最优条件的开路实验的基础上,为了找出整个浮选流程和药剂制度是否有效,根据现场的流程一粗一精两扫,进行了闭路试验。试验条件为:磨矿细度采用-200目占比57%,捕收剂丁基黄药用量为80g/t,2#油用量为60g/t,黑药用量为10g/t,浮选浓度为40%,试验流程、工艺条件和药剂制度如图8,试验结果见表5。

通过表5闭路试验结果可知,采用一次粗选一次精选两次扫选的工艺流程,丁基黄药和丁胺黑药组合使用作为捕收剂,2#油作为起泡剂,闭路试验可获得的产品为金精矿产率9%,金精矿品位4.3 g/t,金回收率78.18%的金精矿。

4 结论

(1)山东某低硫金矿金矿石含金0.5克/吨左右,常包含有明金,主要以硫化物包裹金的形式存在,黄铁矿是其主要的载金矿物。

(2)丁基黄药用量80g/t和丁胺黑药用量10g/t组合使用作为捕收剂,2#油作为起泡剂用量70g/t,采用一次粗选一次精选两次扫选的工艺流程,在条件试验确定的最优浮选条件下,浮选浓度40%,磨矿细度为-200目57%,通过实验室的闭路试验,可以得到的结果为,金精矿产率9%,金精矿品位4.3 g/t,金精矿回收率78.18%的。

(3)本次试验的药剂制度和工艺流程符合现场实际,取得了相对较好的回收指标,鉴于矿石中含有明金的情况,建议浮选作业前增加重选作业,选用尼尔森粗选+摇床精选的重选工艺流程。

[1]Badri R, Zamankhan P. Sulphidic refractory gold ore pretreatment by selective and bulk flotation methods[J]. Advanced Power Technology, 2013, 24(1):512.

[2]Agorhom E A, Skinner W, Zanin M. Influence of gold mineralogy on its flotation recovery in a porphyry coppergold ore [J]. Chemical Engineering Science, 2013, 99(9): 127.

[3]陶建利,周清波. 贵州某金矿选矿试验研究[J]. 矿冶工程,2013,33(1) :52.

[4]明平田,夏明强,王万芳. 提高青海某金矿浮选回收率试验[J]. 现代矿业,2012,( 4) : 62.

[5]杨远坤.某低品位铜矿石浮选工艺优化试验研究[J].有色金属(选矿部分 ),2016(2):14-17.

[6]刘耀青.含金铜硫矿石浮选分离工艺的研究[J].矿冶, 1995,4(1) :50-55.

[7]《选矿设计手册》编委会.选矿设计手册[M].北京:冶金工业出版社,2004 :30-40.

[8]魏德洲. 固体物料分选学[M]. 北京, 冶金工业出版社, 2008. 10.

[9]杨远坤,廖银英,吕兵超,岳丽琴,张明.福建某铜矿石选矿试验研究.2019. 06. 004

[10]王勇泉,刘广义,仁恒,狄宁. 有机单(双)硫代磷(膦)酸类化合物的研究进展.《化工进展》2013.02.05