无托槽隐形矫治器联合微种植钉牵引内收上前牙的三维有限元研究

2022-08-08范丽梅刘若曦徐宝华

范丽梅,刘若曦,徐宝华*

(1.北京大学口腔医学院口腔医院 综合科,国家口腔医学中心,国家口腔疾病临床医学研究中心,口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室,北京 100081;2.中日友好医院 口腔医学中心,北京 100029)

无托槽隐形矫治器是一种基于数字化设计、3D 打印、高分子材料等技术而产生的新兴矫治器,因其隐形、美观、舒适、复诊方便等优点被越来越多的患者接受,近年来成为正畸研究的热点[1]。其矫治原理不同于固定矫治,生物力学原理尚无系统阐述,目前临床上隐形矫治器用于轻中度拥挤、牙列间隙等简单不拔牙病例,且疗效较为肯定[2];但对于重度拥挤、侧貌前突、骨性错颌等需要拔牙治疗的复杂病例,其疗效可预测性较低,尤其是在减数前磨牙的病例中,治疗过程中牙齿易产生向缺牙区倾斜,前牙伸长、覆牙合加深等“过山车效应”[3],导致矫治效果欠佳、疗程延长及牙周损害等问题。因此,在治疗拔牙病例时,加强后牙支抗控制,前牙转矩和垂直向控制尤为重要[4],有学者研究发现隐形矫治联合种植支抗对后牙支抗保护有一定作用,但对前牙转矩及垂直向控制仍不理想,本研究拟通过在第二前磨牙近中设计种植支抗钉并与尖牙长牵引钩进行牵引,通过三维有限元模拟前牙整体内收,计算牙周膜应力分布及牙齿位移趋势,分析牵引对前后牙的控制作用,以期为拔牙病例的临床设计提供参考。

1 材料和方法

1.1 数据获取及建立三维有限元模型

实验对象为一名28 岁健康男性志愿者,牙列完整的个别正常牙合,无附着丧失等牙周疾病、无龋坏等牙体疾病,牙齿冠根比基本正常。与患者沟通后签署知情同意后,上下颌骨影像通过多层螺旋CT(256 排LightSpeed VCT,美国GE 公司)扫描获取,以Dicom 格式保存数据,通过Mimics Research 19.0 转化为STL 格式。同时对志愿者进行口腔扫描(锐珂口腔扫描仪CS3600)以获取牙冠等表面的高精度数据,并以STL 格式保存数据。通过Geomagic Wrap 2017 将CT 数据及口扫数据重叠,建立牙列、牙槽骨及颌骨模型。模拟临床拔除上颌第一前磨牙,并进行邻牙自动充填形成平滑的弧面;将所有牙根延法向向外膨胀增厚0.25mm,与牙槽骨进行Boolean 运算,得到优化曲面,建立牙周膜三维模型;沿所有牙冠表面法向向外扩展0.4mm 建立矫治器模型;通过Unigmphics NX 12.0 建立种植支抗、附件、尖牙长牵引钩(power arm)等模型并进行模型装配,获得实验使用的仿真矫治系统(图1,见彩插一)。在矫治系统中设定三维正交坐标轴,X 轴为水平向,正方向朝向牙齿远中面;Y 轴为垂直于咬合平面,正方向指向牙根;Z 轴为矢状向,正方向为舌面,导入Abaqus 6.14-3 软件进行网格化,生成节点数974758个,单元数543008个,设定边界条件及加载条件,并计算结果。

1.2 材料属性及边界约束

本模型有6 种材料,弹性模量及泊松比见表1,各材料设定为均质同性的线弹性体。上颌骨和牙槽骨为固定约束(6 个方向全约束),种植体支抗与牙槽骨、牵引钩与牙齿为绑定接触,牙齿与矫治器的接触为面-面的摩擦接触关系,摩擦系数设定为0.2,牙根-牙周膜、牙周膜-牙槽骨间为粘接关系。设定牙齿、牙周膜在X、Y、Z 各个方向上可自由位移和形变。

表1 有限元模型中各材料参数

1.3 工况设计

种植支抗植入于上颌第二前磨牙牙根近中,高于牙槽嵴顶6mm。通过改变热膨胀系数来模拟矫治器加载。工况设计如下,工况一:上前牙整体内收0.2mm,无牵引(图1A,见彩插一);工况二:上前牙整体内收0.2mm,种植钉与尖牙长牵引钩(power arm)间牵引,牵引力为200g,长牵引钩顶端与种植钉等高(图1B,见彩插一)。

图1 有限元模型及2种工况设计

1.4 分析指标

①牙周膜应力分布;②牙齿整体位移趋势;③Y方向的位移变化(即垂直向位移变化)。

2 结果

2.1 牙周膜应力分布

工况一及工况二的牙周膜von Mises 等效应力分布特征基本一致(图2A、B,见彩插一),牙颈部和根尖均有应力集中,工况一及工况二中牙周膜应力集中区及对应应力范围如表2 所示。工况二中,随着支抗钉和牵引力的加入,虽然整个牙列牙周膜等效应力分布范围与工况一相似,但最大等效应力减小约25.67%,同时,应力集中范围明显减小。牙周膜最大主应力分布特征与von Mises等效应力类似(图2C、D,见彩插一):前牙区,张应力集中在尖牙、侧切牙、中切牙颈部近中及根尖远中,在后牙分布在第二前磨牙、第一磨牙颈部远中及根尖近中。压应力在前牙集中于尖牙、侧切牙、中切牙颈部远中及舌侧、根尖近中,在后牙集中在第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙颈部近中、根尖远中及第一磨牙根分叉处。随工况二中牵引的加入,最大主应力减小,但分布模式无明显改变。

表2 工况一及工况二的von Mises等效应力范围分布MPa

图2 牙周膜应力分布

2.2 牙齿的整体位移变化

2 组工况的牙齿位移数据显示,牙根位移方向与牙冠位移方向相反,即牙齿为倾斜移动,具体倾斜方向如下:中切牙、侧切牙舌倾;尖牙、第二前磨牙向拔牙缺隙倾斜;第一磨牙少量近中倾斜;第二磨牙变化较小。图3(见彩插一)示,工况一中,中切牙切端舌向移动0.112mm,根尖唇向移动0.034mm,计算可得舌倾角度为0.378°;侧切牙切端舌向移动0.103mm,根尖唇向移动0.033mm,计算得舌倾0.444°;尖牙牙尖近中移0.199mm,计算可得远中倾斜约0.674°;第二前磨牙颊尖近中移动0.184mm,计算得近中倾斜0.786°;第一磨牙的近中颊尖位移0.063mm,近中倾斜0.27°。工况二中加入种植钉牵引后,各牙移动量及倾斜移动趋势均减小:各牙切端/牙尖位移减小约25.13%(尖牙)~54.46%(侧切牙),倾斜角度减小约25.93%(第一磨牙)~31.75%(尖牙)。

图3 牙齿位移量

2.3 Y方向的位移变化(垂直向位移变化)

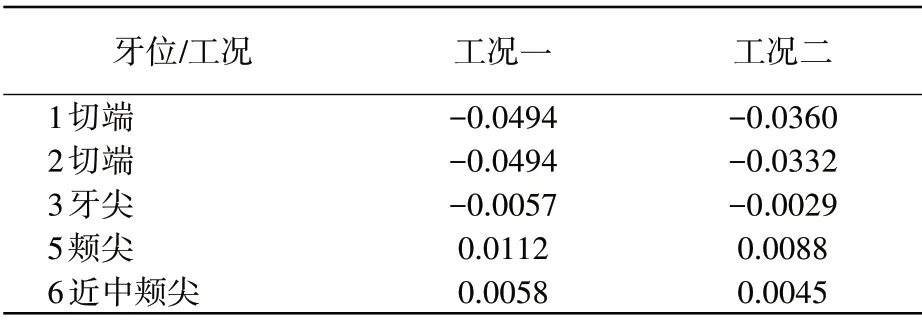

为了探究种植钉牵引对前牙垂直向控制的作用,本研究对各牙Y 轴(即垂直向)位移变化进行了研究。工况一中,中、侧切牙牙冠伸长约0.049mm,尖牙微量伸长,第二前磨牙及第一磨牙均发生微量压低;添加种植钉牵引后,切牙伸长量减少0.01mm(约20%),尖牙及前磨牙垂直向位移改变不明显(表3)。

表3 工况一、工况二中牙齿Y轴位移量 (mm)

3 讨论

3.1 种植支抗位置及牵引设计

Lee 等[5,6]研究发现在关闭间隙时,种植钉位于两前磨牙间与位于第二前磨牙及第一磨牙间相比,前者对切牙压低效果更好,Chung 等的研究得出类似结论[7],后牙区在矢状向上,前移种植钉可以增加前牙垂直向分力,有助于增加前牙的压低效果,因此,本研究将种植支抗设置于第二前磨牙近中。既往文献报道上前牙阻抗中心位于牙槽嵴顶上方6mm,本研究据此确定种植支抗垂直向位置。同时,在整体内收6 颗前牙时,为了使牵引力线通过前牙阻抗中心达到整体内收前牙的作用,power arm设计为与种植钉同高。

3.2 牵引力的引入使前后牙的倾斜移动趋势减小

2 种工况中,各牙均为倾斜移动,由于内收是由尖牙、第二前磨牙间的矫治器局部缩短实现,因此,尖牙、第二前磨牙的倾斜移动趋势最强。增加种植钉牵引后,前后牙倾斜移动趋势较工况一有显著减小。理论上,当外力通过前牙阻抗中心时,牙齿将产生平移,然而,由于矫治器在牙冠部进行加力,力作用线位于阻抗中心下方,进行前牙内收时无法避免切牙的舌倾及尖牙的远中倾斜,必须增加反方向的力或力矩才能有效控制前牙转矩。在固定矫治中,反方向的力通常由弓丝的形变提供,如摇椅弓、前牙正转矩等,在隐形矫治中,由于膜片材料的限制,前牙转矩的控制并不理想[8],因此本研究拟通过在牙齿上施加反方向牵引来对抗前牙舌倾,为了同时控制尖牙轴倾度,故设计种植支抗与尖牙power arm 间牵引。牵引时一方面种植钉作为强支抗装置保护了磨牙支抗,减小了第一磨牙、第二前磨牙所受的近中向力,故后牙近中倾斜量减小、同时牙周膜应力减小。另一方面,由于power arm 牵引钩高度位于牙槽嵴顶上6mm,高于尖牙旋转中心,在该位置牵引可对尖牙产生逆时针旋转作用(即牙冠有向近中、根方旋转的趋势),由于尖牙的远中倾斜量减小,因牙套总长度缩短而产生的“过山车效应”对切牙的影响也相应减小,因此有减小前牙舌倾及伸长的作用。

3.3 垂直向控制

胡炜等学者[9]认为,对抗“过山车效应”需加强垂直向控制,本研究结果显示,增加第二磨牙近中支抗钉与尖牙的牵引后,当牵引力作用点位于尖牙power arm 时,尖牙可被逆时针旋转,同时,由于尖牙的远中倾斜减少,切牙受尖牙影响的垂直向伸长亦减小,故达到了一定程度上对前牙垂直向控制的作用。但是,与工况一相比,工况二切牙伸长量仅减少0.013~0.016mm,其临床意义还有待进一步研究。

3.4 牙周膜应力分布

在正畸治疗中,力引起的牙周膜状态改变是引起牙齿移动的重要因素,但过大的牙周膜应力会引起牙槽骨潜掘性吸收和牙周组织破坏[10]。本研究结果显示,应力集中在切牙、尖牙颈部及唇侧根尖、尖牙近中根面、第二前磨牙近中颈部及根面和第一磨牙根分叉处,其中第二前磨牙近中根面及颈部和尖牙远中根面及颈部应力最大,说明矫治器形变处两侧的牙齿所受应力最大,隐形矫治器提供的矫治力为局部重力,这与安世英、Gomez、任玉仲秀[11~14]等研究结果类似。唐娜等发现[15]无托槽隐形矫治加载矫治力时牙体-牙周的瞬时应力值远高于固定矫治,无托槽隐形矫治器的矫治力比理想的正畸力大,超过牙周组织可以承受的最大力值,这可能是造成隐形矫治后牙龈退缩、牙槽骨吸收的原因之一。本研究结果显示,随着牵引力的引入,应力集中范围明显减小,最大主应力减小,这提示尖牙处的牵引可以一定程度上通过减少拔牙缺隙两侧牙及切牙的倾斜移动而减少牙周膜局部的应力集中范围及应力大小,有利于牙周组织的健康。

综上,本研究结果显示,在使用无托槽隐形矫治器治疗拔牙病例关闭间隙时,联合第二前磨牙近中种植支抗与尖牙长牵引钩间进行200g 弹性牵引,可在一定程度上减少前牙及前磨牙的倾斜移动,减少前牙伸长,保护磨牙支抗,同时减轻牙周膜应力。但是,由于有限元分析的力值加载计算与临床实际尚有较大差异,且有限元结果是施力后牙齿、牙周膜的即刻力学反应,与真实牙周组织改建后生物学反应可能不相同,因此,本研究所得结论尚需进一步力学测量和临床验证。