客家地区“月姑崇拜”流变研究

2022-08-08李娟

李娟

(四川大学文学与新闻学院,成都 610207)

“紫姑”在中国古代神灵谱系中被列入“司厕之神”,其神职内涵并非司百姓如厕之事,而是与由来已久的粪土崇拜和生殖崇拜有关。在化肥尚未发明的时期,粪便以其肥料价值成为农事的重要生产资料。在当代,农村争抢旱厕粪便之事仍有发生。粪土对于农业收成的影响仅次于气候,是农民的重点关注对象,因而紫姑作为司厕神,最重要的职责便是卜蚕桑之事,农妇们在一年中正月十五月圆之夜拜月请姑,问卜年成丰歉;此后,由于神灵崇拜和愿景寄托的需要,人们向紫姑问卜之事由农事发散至与民生相关的其他领域。可见,紫姑确然是与底层民众关系较为密切的俗神,它的神职功能在古代中国具有普适性意义,在南北朝以后的千百年间流传,为各地人们所接受。该信仰最早见于南朝宋刘敬叔《异苑》中的一则记载:

世有紫姑神,古来相传云:是人家妾,为大妇所嫉,每以秽事相次役,正月十五日感激而死。故世人以其日作其形,夜于厕间或猪栏边迎之。祝曰“子胥不在”,是其婿名也;“曹姑亦归”,曹即其大妇也;“小姑可出戏”,投者觉重,便是神来。奠设酒果,亦觉貌辉辉有色,即跳躞不住。能占众事,卜未来蚕桑[1]。

这是一则较为成熟的民间信仰记录,既说明了神话故事起源,又包含了神职内涵和仪式流程:紫姑原是小妾,为大妇所嫉而被迫操劳秽事,终死于正月十五;世人便在这一日作其形,以祝语相迎,占卜众事。此俗在同时期宗懔《荆楚岁时记》[2]和杜台卿《玉烛宝典》[3]中也有载录;其后,唐韩鄂撰《岁时纪丽》云“上元……卜于紫姑”,宋陈元靓《岁时广记》卷十一“上元”列赛紫姑节俗[4]。沈括《梦溪笔谈》记述“旧俗正月望夜迎厕神,谓之‘紫姑’。亦不必正月,常时皆可召”[5],可见旧时正月十五夜迎紫姑的习俗至宋时已有变化,不再拘泥于节时。宋以降,关于紫姑的相关记载广泛见于各地方志文献。道光修《镇江志》记上元节俗“迎紫姑”[6];嘉靖修《香山县志》记元宵习俗“妇女则请紫姑仙于厕,以喙吉凶”[7],首次明确提到迎紫姑的主体为妇女;万历《新修余姚县志》载“十五,妇女用香烛、茶果夜请木杓神,□□民,紫姑仙于厕,问休咎”[8],木杓神即紫姑仙;崇祯修《泰州志》记“元夕……又请紫姑神以卜女红巧拙”[9],可见紫姑的神职逐渐偏向于满足妇女祈愿。此外,在《(嘉靖)宁德县志》《(崇祯)吴兴备志》《(康熙)永州府志》《(康熙)零陵县志》《(顺治)曲周县志》《(雍正)广西通志》等多地文献中亦有紫姑信仰的记载。杨陈以《中国地方志民俗资料汇编》为基础,将各地区具有代表性的紫姑信仰进行整理,从时空、名称、参与人员和祭品等方面进行对比罗列[10],最后得出以下结论,即紫姑信仰在华北、东北、中部、东南、西南等地区皆有流传,受众极广。

学界对紫姑神的专题研究,始于1918年杨瑞发表的《紫姑考》[11]一文;其后百年陆陆续续有针对紫姑不同主题的研究作品面世,内容包括紫姑神的起源、名称由来、神职内涵及其流变等,虽未有全面完整的专著,但各种刊文包蕴众多,对紫姑信仰进行了深入透彻的剖析。其中,具有代表性的有田祖海《论紫姑神的原型与类型》[12],台湾地区林朝枝的《紫姑研究——厕神之起源及其流变》[13],林继富《紫姑信仰流变研究》[14]等。杨陈的硕士学位论文《紫姑信仰研究》[10]对紫姑信仰进行了全面细致的解读,包括相关研究综述、紫姑源流与属性、传统视域下的紫姑信仰及紫姑信仰的民间功能等,是当前研究中较为完整的一篇著作。在紫姑信仰的流变上,学界多以时、地等类属差异为立足点,进行分类研究;但针对紫姑信仰在某一族群内的嬗变,则缺乏深入探索,仅少数民族群体中的紫姑信仰受到一定关注。

“请月姑”作为客家①客家属汉族一支系,是历史上五次(一说为六次)大迁徙由北至南的中原汉人族群,初取其“客居”之意与当地原住民区分,后随着原住与客家的逐渐交流融合,也相沿成为自称。地区的中秋传统习俗,具有明显的族群性和地域性特征,由于其在信仰内容和仪式流程等方面与紫姑信仰基本相同,故大部分学者认为月姑崇拜是紫姑信仰的一种变体,如林继富《紫姑信仰流变研究》、杨陈《紫姑信仰研究》、崔小敬《“紫姑”信仰考》皆将“月姑”当作紫姑在不同地域的异称。田祖海在《论紫姑神的原型与类型》中将紫姑习俗在不同地域间的流传状态分为变异较大与较小的两类,其中变异幅度较小的仅是名称和祭祀日期。目前,学界针对处于“附属地位”的月姑展开的研究凤毛麟角,仅谢望春在《客家传统礼俗大全》中对该习俗做了介绍,详细描述了现代形态下的仪式流程[15];刘善群在《客家礼俗》中以三两句提及赣、粤、闽各地确有“请月姑”“啄月光姑姊”“伏祝岗姊”(实为同一仪式之异地俗名)等礼俗[16]。另外,杨陈在《紫姑信仰研究》中对丁世良、赵放等编著的《中国地方志民俗资料汇编》中紫姑神的不同称呼进行了地域性汇总[10],除此之外,近年来少有学者关注。因此关注月姑崇拜在客家地区的起源和流变,以“迎紫姑”和“拜月姑”仪式为载体、客家族群特征为主要参考因素,对比紫姑到月姑的发展变化,并分析其变与不变的可能影响因素,可以明确月姑崇拜在客家地区生根发展的缘由。

一、月姑崇拜及其由来

“请月姑”是客家地区中秋佳节的传统礼俗之一,亦属于一种神鬼崇拜的民间信仰。对于客家这一特殊群体来说,其先民在战乱时期颠沛流离,举族迁徙,形成的是与其他地域性群体大相径庭的族群特征,即宗族观念和群体意识极盛。虽客家人主要分布于赣、粤、闽三省,然而各地客家人对于传统的继承仍一脉相通,并未因地域的分散而发生大规模改变,包括流徙台湾地区、马来西亚等地的客家居民,在语言与文化习俗方面和大陆客家也是共通的。就月姑信仰来说,赣、粤、闽三地都有史可查,只是名称各异:明清时期闽、粤两地皆言“请月姑”,而赣南地区自清以降多称“捉月姑”;近代以来,随着语言方式逐步现代化,各地异称更是花样频出,赣南地区有“请月光姑姐(娘)”“拜月姑”“请猪屎姑”之说,粤北地区称“拜月姑”“笃月光姑姊”“打月光姊”“拜月娘”,而闽西地区则名“请月光妈”“请木杓神”等。

月姑信仰并非客家地区土生土长的民俗,而是脱胎自南北朝以来逐渐流行于各地的紫姑信仰,从各地方志文献的记载中可窥见这一演变趋势。

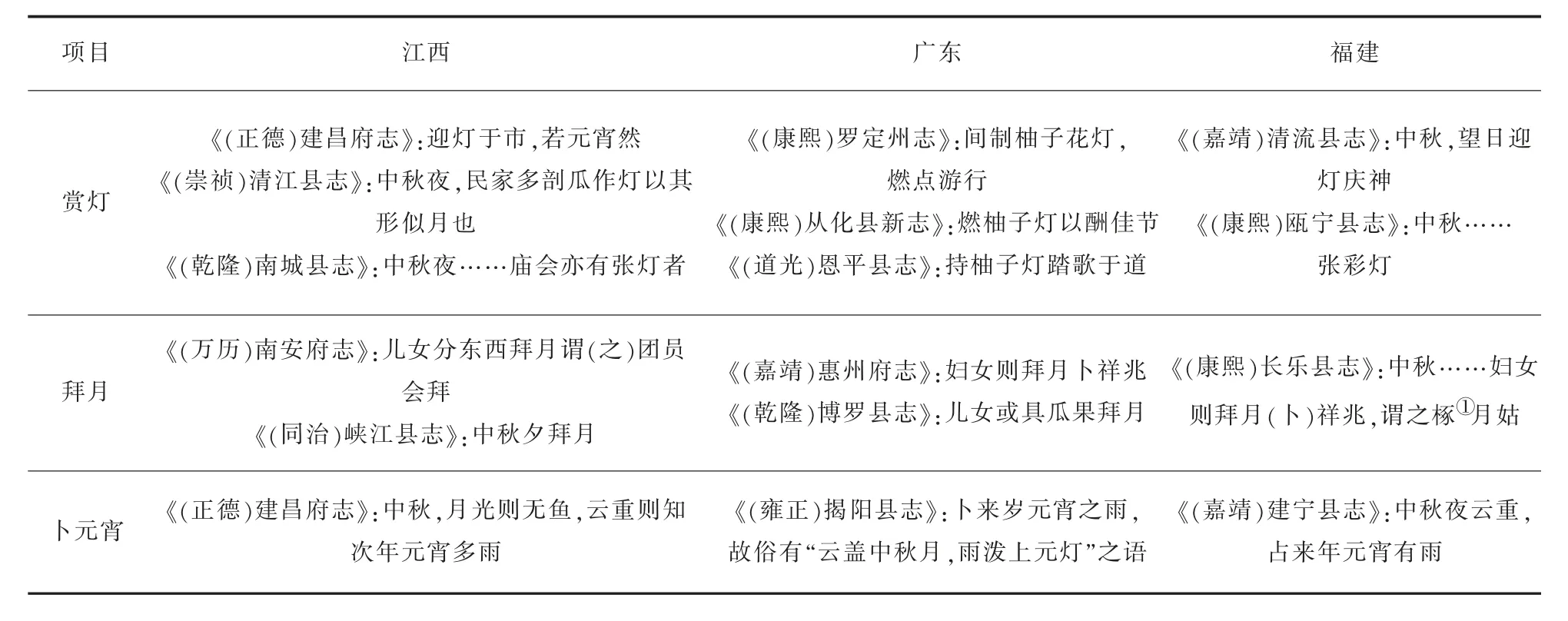

首先,依前所述,紫姑信仰在中国各地包括东南部流传甚广,而客家中秋夜赏灯、拜月、卜上元日晴雨的习俗为迎紫姑在当地的接受提供了优势条件,紫姑信仰的流传体现出与当地中秋节相融合的趋势。赣、粤、闽三地的方志文献中皆有大量关于中秋习俗的记载,选取其中较有代表性的习俗整理如表1。

由表1可知,三地中秋夜都有赏灯或玩灯习俗。燃灯早在汉朝就随佛教文化的传入而成为正月十五夜之俗,因而上元又有“灯节”之称、“若元宵然”之说。“雨打上元灯,云罩中秋月”是一句古谚语,在没有科学预测之前,人们依靠观察自然来总结规律,这句谚语将中秋夜和上元夜对举,意说明二者气象互相对应,中秋夜云重,则上元夜必然下雨,反之亦然。在客家地区这一条经验演化成中秋夜的固定习俗,进一步加强了中秋与上元的联系。基于此,在节庆习俗方面两个节日的兼容性也达到较高程度。此外,客家妇女在中秋夜有拜月之习,但从方志记载来看,早期的拜月行为较为单纯,仅为呈贡瓜果祀月以卜灾祥,尚未与仪式复杂而专业的扶乩文化联系起来。

表1 赣、粤、闽三地中秋部分习俗

按方志记载,最晚在明中期,迎请月姑就已成为客家地区中秋特定节俗,嘉靖修《龙溪县志》卷一云:

盖古人祭祀之遗意,春祈而秋报②《诗》孔颖达疏:“既谋事求助,致敬民神,春祈秋报,故次《载芟》《良耜》也。”即古代乡间春秋季节的祭祀活动,春祈祷,秋祭祀。也。人家儿女于月下设果饼、环服之类,群望月而拜,致词,谓之请月姑。置筐于盘,候月神降,筐自举为剥琢声,视其声数卜休咎,然不甚验[17]。

嘉靖修《南安府志》卷十《礼乐志》载:

中秋:睹月,各举酒会宴。妇女仍设酒果,悬箕以卜休咎,谓之祀月姑[18]。

以上二则方志所载为客家地区有史可循的最早明确提到“月姑”的记载,反映了最早出现在公元15世纪,南安府和龙溪县已有大众化的中秋拜月姑仪式,并有明确的仪式名称、拜祭流程和拜祭目的,可知此时月姑信仰在赣南和闽西部分地区已具有广泛的民间认同。此外,在其后的闽西地区方志中,亦有几乎无异的记载:

儿女于月下设果饼,膜拜致词,谓之请月姑。置筐于盘,神降则筐自举为剥琢声,视其数以卜灾祥[19]。

中秋:作月饼相遗,夜置酒赏月,儿女月下致词舁③“岁”字讹误,据清陈志仪纂修《(乾隆)保昌县志》卷之三,“岁”当为“端”;端正月即中秋月,韩愈《和崔舍人咏月》云:“三秋端正月,今夜出东溟。”(《全唐诗》,北京:中华书局,2008年,第3384页)。箕,视剥啄声以卜休咎,谓之请月姑[20]。

自明至清,闽地诸州县方志(另外还有康熙年间《武平县志》《上杭县志》、雍正年间《汀州府志》等,此不赘述)皆名之曰“请月姑”,是正式且受到民间广泛认可的称呼。

纵观粤地方志,清以前未有明确使用“月姑”称呼和扶乩仪式的记载,雍正修《连平州志》始记录正式的请月姑仪式:“八月十五……妇人以衣蒙竹箕,两人手捧。焚香礼拜,须臾,神降,拱揖如生,占禨祥有中,名曰请月姑。”[21]屈大均所撰《广东新语》更加详细地记载了南雄、长乐两地请月姑的仪式流程:

南雄之俗:岁③正月,妇女设茶酒于月下,罩以竹箕,以青帕覆之,以一箸倒插箕上,左右二人摙之,作书问事吉凶,又画花样,谓之踏月姊。令未嫁幼女且拜且唱,箕重时神即来矣,谓之踏月歌。

长乐:妇女中秋夕拜月曰椓月姑,其歌曰月歌[22]。

从以上文献中可得三个主要信息:一是粤北地区对于月姑信仰的确立晚于赣、闽两地;二是粤北客家在迎神仪式上更加丰富多元,有专门的邀神之曲“月歌”,并且在形式上更加靠近传统的迎紫姑;三是脱胎于紫姑信仰的扶乩文化在粤北客家得到了充分吸收和展现。

不难发现,这些明确记录了中秋夜请神活动名称的记载所伴随的详细仪式流程,与传统的迎紫姑仪式几乎一致,而与单纯的拜月祈愿活动大相径庭。客家妇女的早期拜月活动更似一种单纯的自然祈福,而非神灵或宗教信仰,既无明确的信仰理念,也没有完整的仪式流程。逮及明清迎请月姑,才拥有了民间信仰的三要素——信仰理念、仪式流程和组织群体。但除了本就同属妇女的组织群体外,其对象和仪式都借鉴业已成熟的紫姑信仰,因而更接近于一种紫姑信仰在客家地区流变的结果。

其次,月姑作为一种比较成熟的民间信仰,拥有普遍的信仰理念、完整的仪式流程和明确的组织群体,而这三点与紫姑信仰几无出入——都是以厕神为崇敬对象、妇孺为祭拜主体、满月夜招魂行拜祭仪为外在表现形式。月姑之“姑”乃妇女之通称,是一个女性神的形象,因而参拜对象以妇人、小儿女为主要群体。明清诸朝福建各地方志记“儿女于月下设果饼、环服之类,群望月而拜,致词,谓之请月姑”“妇女于月下设果饼,拜请月姑”;粤北、赣南方志亦多言“妇女”“妇人”。数百年来,客家地区妇人、儿女每岁中秋夕拜月,月姑崇拜成为该族群八月十五的传统节庆环节,同时赋予中秋拜月更丰富的文化意涵。妇人们用一套烦琐而虔诚的拜祭仪式将上神月姑迎请下凡,意在“卜休咎”[17],虽在撰修文人看来“此妄也”[23],但仍然代表着客家先民对于天人交通的向往和问事吉凶以避灾祸的愿望。为此,他们移花接木,借用成熟的迎紫姑仪式,为请月姑设定了一个足够完整的请神仪式,囊括了呈贡祭品、装饰受体、拜伏祝词和问卜休咎等环节,明清以来概莫如是,传承至今略有殊而无大异。以赣南地区为例,迎请“月光姑姐”首先要请邻里妇人和小儿女于月下围坐一圈,请一位具有“通灵”资质(实际为业务熟练者)的妇人端坐中央,设一桌案摆上柚子等时令水果和月饼作为贡礼;而后为月姑打造神魂寄体——即用一只小簸箕作躯体,为它穿上女子服饰(之后也简化为用衣服直接抟成人形),身上再扣锁匙一串;诸事皆备即可请神。首先由妇人口念诀语①诀语因时因地而有差异,一般都带有浓厚的地方俚俗特征,如赣南石城县诀语:“天皇皇,地皇皇,八月十五请月光。月光姑,月光姐,八月十五请你下来排年纪。老人问寿年,后生问财气,三岁孩童问根基……一姐唔来二姐来……七姐唔来大大细细、当当得得都要来。”(谢望春著,《客家传统礼俗大全》,南昌:江西人民出版社,2012年,第288页。),同时两位女童轻扶住簸箕,锁匙琳琅作响(由于月姑容易害羞,稍有干扰则拒绝下降,所以此时在场众人须闭目凝神);约半刻后,声音停止,妇人感到怀中月姑变沉(代表着月姑降临),于是代表众人开始问卜。问讯事宜一般涵盖前路吉凶、农事丰歉和来年财运等正事,也包括一些具有娱乐意义的问答,如猜测在场人士年龄、家庭状况等;月姑用点头表示答案,以次数来指示数量和程度,或有无法简单回答的,便由妇人侧耳倾听,代为转达。请月姑仪式传承至今,因时地之分已衍生出不同的形式,但其内核教义和主要祭祀工具、流程都同出一脉,仍然是客家民间“共享”的习俗。

最后,关于月姑实为紫姑这一事实,史料亦有直接记载。赣南地区乾隆修《瑞金县志》直接表明“妇人迎紫姑神曰捉月姑”[24]。闽西地区嘉靖修《建宁县志》提道:“中秋赏月,女子对月邀厕姑问吉凶。”[25]厕姑即紫姑神,又称厕神,表明原本于正月十五夜所行的迎厕姑仪式被挪用到了八月十五;民国修《建宁县志》概之曰:“造月饼设酒赏月,仍张灯结棚如元宵节。女子对月邀紫姑问吉凶,又俗呼为请木杓神,今亦鲜见。”[26]木杓神即闽地客家人对月姑的别称。粤北地区嘉庆修《大埔县志》载“中秋……儿女于月下妆饰苇人,舁以几,请紫姑神,降则几自举,摇轧不止,问者审其轧数以定吉凶”[27],明确表明中秋夜迎请的是紫姑神且使用了迎紫姑特定的扶乩仪式。

总之,自明清以降盛行于客家地区的月姑信仰,实际上是传统紫姑神信仰的一种地方模式。明以前的迎紫姑仪式本是上元夜的传统,而赣南、闽西等地自明嘉靖始将之移至中秋,后陆续为粤北客家文化群所接受,月姑崇拜是由来已久的紫姑信仰在不同地域民间流变的结果。

二、月姑崇拜与紫姑信仰之异同

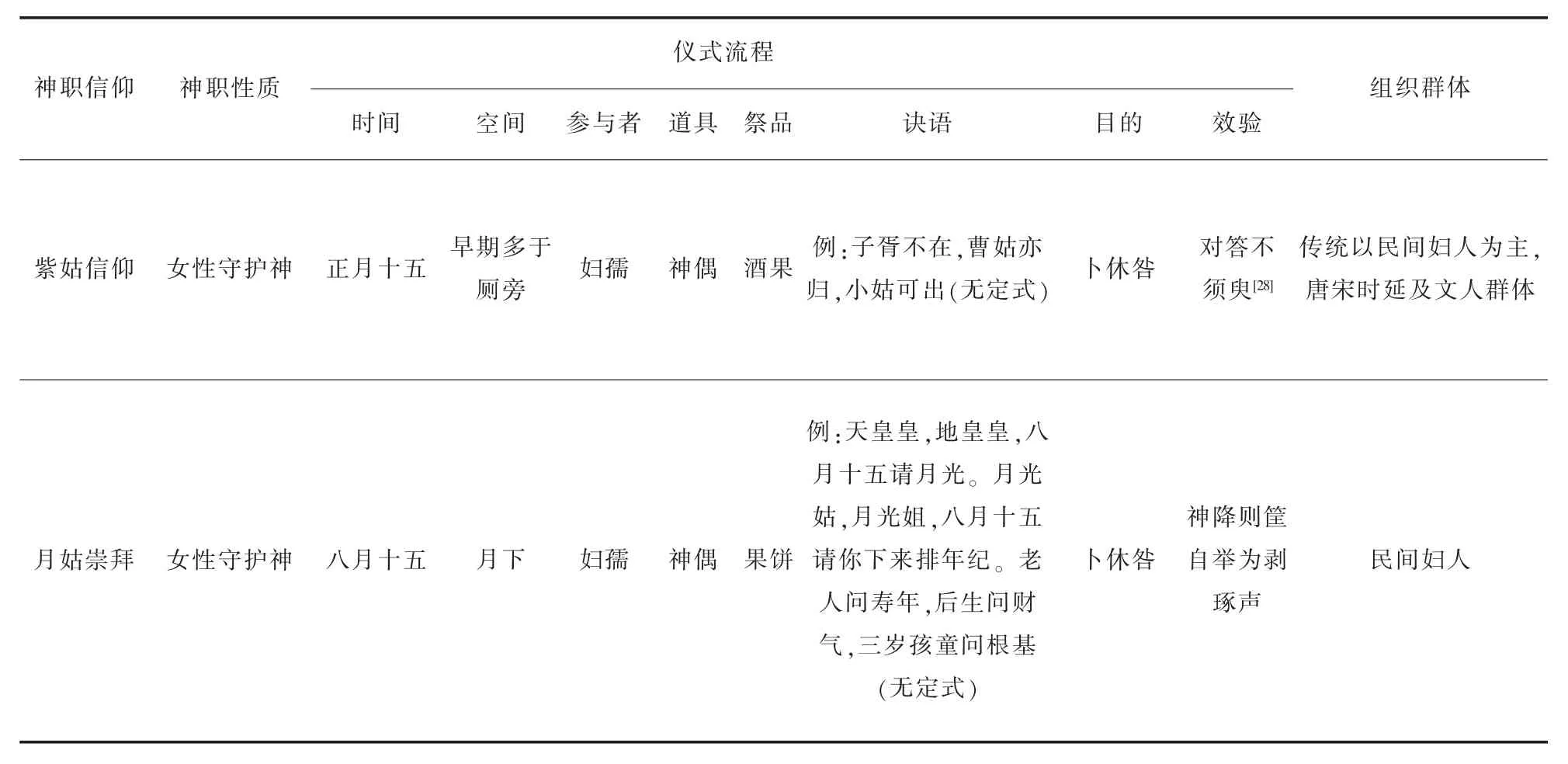

关于月姑崇拜与紫姑信仰,二者有诸多相似,但因地域和族群差异而分化出不同的表现形式,依据上述史料记载进行整理,若从神职信仰、仪式流程和组织群体三个主要方面来进行对比,如表2所示。

表2 紫姑与月姑信仰形式对比

由表2可见,在构成两种信仰的主要因素中,无论是信仰理念还是仪式流程,月姑崇拜与紫姑崇拜差距都不大;紫姑信仰由于其普适性,在唐宋时期逐渐为文人知识分子群体接受,因此不乏文人祝祈仕途顺畅;除此之外,仅在仪式举行的时间上,二者间隔半年之久。月姑信仰作为紫姑信仰的变体,决定了它和紫姑信仰之间绝大部分存在共通之处,除此之外,在组织群体和仪式时间上表现的差异,则是受到客家族群内在心理和外在生存环境的共同影响。

传统迎紫姑仪式中,因其对象之神格为女性俗神,故组织者和参与者多为妇人,紫姑所司之事也是与妇女相关程度极高的家庭琐事,月姑信仰完整继承了这一倾向。“男主外,女主内”的文化传统使得妇女的职责需要往往比男性更细腻、更贴近生活,故对于紫姑的崇拜以女性为主体。无论是最早的紫姑还是其变体月姑,妇女都是组织参拜的主力。客家族群在信仰上几乎保持了女性的主导乃至唯一地位,其因在于客族妇女“役男子之役”[29]“健妇持门户,亦胜一丈夫”[30]的特殊家庭角色。地理环境的明显劣势和后来者的次要地位,使得客家住民可选的生产生活方式低质且贫乏,“所恃惟力耕”[31];又因男子大多外出谋生,家中一应事务皆托于妇人,故在操持众事上,几乎由妇人一力承当。基于此,紫姑信仰对文人的影响在这片贫瘠的土地上表现得并不明显。

迎紫姑仪式几乎被完整地从上元复刻至中秋夜,其中最显著的变量即是时间,而上元夜迎紫姑和中秋夜拜月姑,最大公约数则是“月”,并且同是满月,那么首要考虑的是圆月崇拜在二者之间所起的连接作用。月崇拜是中国民间对于自然物、自然力崇拜的一种,是“与人类的生产生活关系至为密切的崇拜形式”[32],中国古代由于生产力和生产关系的落后,人们往往靠天吃饭,作物收成、生老病死都与人的生存机会直接相关,故而对于人类无法左右的自然之力,就表现出了祈求、供奉、崇拜的行为。月崇拜也是如此。上古时期就有日月并举、“朝日夕月”①《国语·周语上》云:“古者,先王既有天下,又崇立于上帝、明神而敬事之,于是乎有朝日、夕月以教民事君。”朝日夕月是上古时期祭祀日月之仪式。之说,月成为古人重要的崇拜和祭祀对象之一,甚至可以说,凡有月光处,即有月崇拜。人类在早期对自然的观察中,发现月日之不同在于其阴晴圆缺的自然变换规律,“这种永恒地向其开端的回归,这种永远重复发生的循环,使月亮成为一个与生命节律密切相连的天体”[33]。运用到自然生物领域,这种循环往复就表现为风起雨落、草木消长,进而延伸至人类社会的孕育和存续。因此,与月的循环往复相似,人们同样期待作物的周期生长、生命的恒久无竭,在那个落后的年代,他们寄望于用自然之力达到与命运抗争的目的——摆脱饥饿、贫穷、病痛和死亡,像月亮一样把短暂的“死亡”变成新生。或许正是出于这样的心思,民间故事中的紫姑最初自尽(一说为大妇杀害)于正月十五,一年中的第一个满月夜;同时又让她在这一天拥有了“神秘力量”,可于每年的同一时间节点被人们召唤出以卜休咎。古代先民们最关注的生产、生活希冀被有意识地托付给了上天,于是本为小妾形象的紫姑,在隋唐时期被赋予了神格,经历了被大妇戕害的苦痛后,天帝悯之,命为厕神,迈入了庞大的中国诸神谱系。由此看来,本于上元夜进行的迎紫姑仪式被复刻到中秋——一年中另一个重要的月圆夜,也就其来有自了。从另一个实际的角度看,紫姑被迎至中秋,也和东南地区农事上的时间节点有关,八月十五前后正是晚季稻、豆、花生等作物种植和生长的时候,此时恰是对农事收成有所期待的时节,因而紫姑神的农桑占卜能力恰逢其时。同时,中秋作为一年中相当重要的传统节日,也是长年辛劳的农妇们难得的共襄盛会的闲暇时光。因此尽管迎厕神的时间被挪移了大半年之久,但它的内在本质几乎没有改变。

三、月姑崇拜在客家地区存续的原因

(一)外在生存环境恶劣

结构功能论认为,任何一种文化现象都具有一定的功能,都有满足人类实际生活某种需要的功能[34],民间神灵信仰亦如此,绝不可简单地用“封建迷信”来概括。它实际上是人类在某些无法克服的领域将需求诉诸外力的体现,本质上属于一种交易,人们为他们创造出来的神灵奉上“三献”“五供”,从而获得他们需要的神力庇护。而随着社会经济的发展,祈求的内容也不断变化、增多,这同样说明了神的职能因人类需求而存在和转变,正如客家先民拜月姑,从最开始的“卜灾祥”发展到后来“老人问寿年,后生问财气,三岁孩童问根基”[15],几乎无事不卜,接近于一位全能神。月姑信仰之所以能够在客家地区生根发展,因之契合了当时该地人们的需求。根据马斯洛需求层次理论的划分,当时客家人尚处于最底层的生理和安全需要阶段,然而特殊的地域环境甚至无法满足最低阶的需求。光绪修《嘉应州志》针对粤地客家人有过如下记录:

广州之人谓以上各州县人为客家,谓其话为客话,由以上各州县人迁移他州县者所在,多有大江以南各省,皆占籍焉,而两广为最多。土著皆以客称之,以其皆客话也。大埔林太仆《达泉著客说》谓客家多中原衣冠之遗,或避汉末之乱,或随东晋南宋渡江而来,凡膏腴之地先为土著占据,故客家所居地多硗瘠[30]。

可见客家族群的特殊性在于其外来者和后来者身份,相对于当地土著居民率先占据“膏腴之地”的先天优势,客家人不仅在南下路途中历尽艰辛,而且在定居选址上也无择优权,可居住范围无不是被土著挑拣剩余的“硗瘠”之地。与之相邻的赣南地区亦有记载,同治修《南康府志》引朱子《应诏封事》曰:“土地瘠薄,生物不畅,水源干浅,易得枯涸,是以人无固志,生无定业。”[35]结合地理位置来看,此地属东南丘陵地带,地势高低不平,平原面积狭小,“负山襟湖,地穿田少”[35],可知“下民瘠贫”所言不虚。身处如此环境,靠天吃饭实属不易,依当时的科技发展情况,人力所能改变的微乎其微。于是把生存希望寄托在土地上的客家人选择了“紫姑神”,最重要的原因就是她“厕神”的身份与土地和农事关系密切,古时农民以粪为肥,滋田沃土,厕姑在南北朝志怪故事中即是以厕为居所,能“卜未来蚕桑”[1]的神灵,在当时甚至有“蚕桑之神”[36]的称谓,这与底层农户,尤其是缺乏土地优势的客家人之需求完美契合。早在嘉靖时期,当地人就有在八月十五“耕者致祭以报秋成”[37]的习俗,所以他们在中秋夜为月姑奉上瓜果团饼,期盼在占卜中为接下来的秋收取得一个好兆头,这是除了“靠天吃饭”外,他们为了生存所能做的另一件事。

(二)内在群体性格使然

如果说外在的恶劣生存条件提供了诱发因素,使得客家人不得不寻求神灵庇佑,以缓和现实与理想之间的矛盾;那么内在的性格倾向则是决定条件,它使得大多数人在财富、运势等方面信奉“命定观”,也顺势而为地接受从紫姑到月姑的转变,深化这一信仰在其人心目中的地位。月姑信仰能够契合客家人的价值观,很大程度上得益于客家人传统的群体文化心理。同治修《南康府志》引《朱子知南康榜文》来形容当地人的性格:“民俗醇厚,庭少讦讼,狱少系囚。”[35]更南边的广东饶平县甚至有“信尚巫鬼,疾不迎医”[38]的作风,可见当地民风淳朴,不善与人争斗,更不善于为己争取,又有朴素的神灵信仰,以至于在关乎生存的艰难问题上也先求诸虚幻的巫鬼,这就为月姑信仰在客家族群中的扎根提供了温室和沃土。内在的驱动使得月姑信仰即使在客家人生存条件得到极大改善之后,仍然能在其民俗信仰中占据一席之地,数百年间传承不断。

(三)客族妇女家庭角色之特殊

月姑信仰的生命力在客家文化中如此顽强,更具针对性的原因则是客家妇女在家庭中扮演的角色、承担的责任较一般妇人更为特殊。虽然传统农耕家庭中的女性所承担的事务大同小异,但由于天生的力量差异,比之男性往往和重体力劳动距离更远。但客家妇女却被称为“精力充沛的劳动者”。粤北“土瘠民贫,山多田少,男子谋生,各抱四方之志,而家事多任之妇人。故乡村妇女,耕田、采樵、缉麻、缝纫、中馈之事,无不为之”[30];闽西地方志云“邑俗妇人操作勤苦,不独中馈女红已也,向无缠足敷粉之习,城中及北路一二村间或有之,而各乡则绝无矣……健妇持门户,亦胜一丈夫,观于杭俗而益信昔”[39];赣南地区州志载“各邑贫家妇及女仆多力作,负水担薪,役男子之役。旧志引《长宁道中》诗云‘日暮女郎来打水,长裙赤脚鬓堆鸦’①同治十二年刻《赣州府志》原文作“长裙赤脚鬓堆雅纪实也”,应属刻书讹误,“雅”实为“鸦”;亦可参见同治十一年刻《南康县志》,原文作“长裙赤脚鬓堆鸦”。,纪实也”[31]。可见,客家妇女与传统妇人多操持中馈的责任不同,她们还接下因男子外出而遗留的耕田采薪之事务,承担了家庭中超七成的责任,称之为“家庭支柱”毫无夸大。就笔者亲历而言,即便到20世纪,赣南客家妇女依然“役男子之役”,不仅在外同工,在内亦须负担全部家庭事务,处境实艰。而月姑作为与生活、生产事务相关的女性神形象,某种程度上是广大客家妇女的精神寄托,这是属于她们的神,只有通过月姑才能够占卜一切,可以为提升生活质量增添哪怕微乎其微的可能。近年来屡有学者力求以客族妇女之勤劳能干、支撑家庭来证明其地位之高,实则不然,数百年来祭拜月姑神的行为正说明了她们并未得到过与付出相匹配的家庭和社会地位。正因“男子谋生,各抱四方之志”,生活、生产之压力都系于妇女,其家庭存在是孤立的,难以寻求襄助和依靠,所以寄托于月姑,卜田中农事,问丈夫归期。客家妇女的家庭角色一如既往,月姑信仰便也伴之而存。

四、结 语

民间信仰往往根源于某一群体的内在祈愿和需求,并在一定外部因素影响下逐渐成形。赣、粤、闽三地方志文献的递衍记录了客家地区中秋传统习俗的变迁,明嘉靖以来妇女的拜月行为呈现出由简单活动向复杂仪式的转变,间接体现了客家人对于神灵职能多样化和祀神可信度的要求。内在淳朴庸懦、不擅争取的性格必然使得该群体向“命由天定”之观念靠拢,而命定观影响之下的客家人则选择向神灵寻求庇佑,这是月姑信仰形成的内在基础。另一方面,岭南地理环境的恶劣致使当地农业生产资源和条件严重不足,客家族群作为后来者只能捡拾剩余,进一步形成男子外出谋生、女子操持门户的家庭分工状况,客家妇女内外并主的角色画像由此确立。复杂的外缘条件对于信仰对象提出了更高要求——既要满足神职全能之基础,又力求贴合女性作为组织群体的特殊性,紫姑神完美契合了该需求,并且在时间上提供了“月圆”这一转移条件。因此,盛行于客家地区的月姑崇拜正是紫姑信仰在当地流变的结果,它吸收了紫姑信仰内核与形式的大部分内容。

步入21世纪,月姑崇拜仍然是客家中秋传统习俗,发达的网络科技为各地区留存下节庆记录,赣州、梅州等地民间依然保有完整的请神仪式。但这并不意味着文化得到优良传承,一方面,该信仰仪式多流传于农村地区,且仅体现其娱乐意义;另一方面,近十年来其所辐射的群体数量大量流失,“请月姑”逐渐消逝于现代客家人的观念和生活中。考察月姑信仰在现代社会的存在和表现亟待重视,这不仅是民俗学的要求,更是研究当代客家人心理转变的重要途径。本文尚缺田野调查等方面的研究,权作抛砖,望贤达赐教补阙。