不同栽培措施集成对稻茬小麦产量、农艺及光合特性的影响

2022-08-08肖治林顾汉柱张伟杨顾骏飞刘立军王志琴杨建昌

肖治林,吴 昊,顾汉柱,张伟杨,顾骏飞,刘立军,王志琴,杨建昌,张 耗

(扬州大学江苏省作物遗传生理重点实验室/江苏省作物栽培生理重点实验室/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心,江苏扬州 225009)

我国稻茬小麦种植面积约480万 hm2,主要分布在长江流域[1]。稻茬麦区光热资源丰富,是我国小麦增产潜力最大的区域[2]。小麦产量受品种、环境条件以及栽培措施等因素影响,其中优化栽培措施是调控产量的有效途径。近年来,关于栽培措施对稻茬小麦产量影响的报道较多。研究表明,适当提高种植密度,配合穴播或宽幅播,对小麦增产具有正向效应[3]。在东北春小麦种植区域,采用有机肥替代化肥、减少化学氮肥投入25%~50%,可以提高小麦产量[4]。小麦在适当迟播与增加密度条件下可获得较高产量[5]。但目前关于小麦高产栽培研究主要集中于不同措施主效应及其互作效应的分析,而对多个措施集成的效应缺乏报道,尤其是在稻茬冬小麦上。

冠层光合特性对小麦产量形成有重要作用。从叶片特征来看,小麦旗叶叶绿素相对含量、净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度等与同化物积累密切相关[6-7];从冠层结构来看,小麦冠层叶面积指数和消光系数的增大,以及冠层开度、平均叶倾角和透光率的减小,有利于改善冠层叶片的受光状况,增加冠层光截获量[8-10];从干物质积累与转运角度来看,促进小麦开花期和成熟期干物质向叶片、茎秆和叶鞘以及穗部的分配,有利于提高干物质转运效率和干物质转运对籽粒产量的贡献率,从而增加产量[11]。尽管前人已围绕栽培措施对小麦产量和光合特性等相关性状的影响做了一些探讨,但大多以单项栽培措施处理为主[12-14],对于多项栽培措施效应的报道较少。本研究在大田环境下设置6种不同栽培措施,分析了栽培措施集成对稻茬小麦产量、农艺和冠层光合特性的影响,以期为小麦高产高效栽培提供理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 供试地点及供试材料

试验于2020-2021年在扬州大学农学院实验农场进行。试验田前茬作物为水稻,土壤质地为砂壤土,耕层土壤含有机质2.02%、有效氮105.0 mg·kg-1、速效磷34.2 mg·kg-1和速效钾68.0 mg·kg-1。小麦于11月2日播种,5月24日收获。供试小麦品种为扬麦16和扬麦20。

1.2 试验设计

试验采用栽培方式和品种二因素裂区设计,其中栽培方式为主区,设置6种栽培措施集成,重复3次,小区面积30 m2。播种前一次性施P2O590 kg·hm-2(肥料为过磷酸钙,含P2O512%)和施K2O 90 kg·hm-2(肥料为氯化钾,含K2O 60%)。小区之间筑田埂以防肥水串灌。小麦采用人工条播,行距30 cm。6种栽培措施集成处理如下:

(1)氮空白。不施氮肥,采用当地常规灌溉,3叶期定苗,基本苗240×104株·hm-2。

(2)当地常规栽培(对照)。总施氮量为240 kg·hm-2,按基肥(播种前1 d)∶壮蘖肥(4叶时施用)∶拔节肥(叶龄余数2.5叶)=6∶1∶3施用。基本苗数同氮空白处理。

(3)减氮栽培。较对照减氮10%,总施氮量为216 kg·hm-2。基本苗数同氮空白处理。关键栽培技术为前氮后移。按基肥∶壮蘖肥∶拔节肥∶孕穗肥(叶龄余数1.2叶)=5∶1∶2∶2施用。

(4)减密减氮栽培。总施氮量216 kg·hm-2。关键栽培技术为前氮后移和减密。施氮比例同减氮栽培处理。基本苗数较对照减少20%。

(5)施有机肥栽培。总施氮量216 kg·hm-2。关键栽培技术为前氮后移、减密和施用有机肥。施氮比例同减氮栽培处理。基本苗数同减密减氮栽培处理。基施有机肥1 800 kg·hm-2(有机质含量45%,含N 2.1%)。

(6)施蚓粪栽培。总施氮量216 kg·hm-2,其中无机氮占70%,有机氮占30%(来源于蚓粪)。关键栽培技术为前氮后移、减密和施蚓粪。施氮比例同减氮栽培处理。基本苗数同减密减氮栽培处理。基施蚓粪,折合纯氮64.8 kg·hm-2,(含N 2.6%,含P 2.8%,含K 2.1%,有机质含量27.2%,腐殖酸含量15.5%)。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 茎蘖动态调查

自播种至收获每小区选择1 m小麦行,每10 d定点调查一次茎蘖数,重复3次。

1.3.2 干物质积累量测定

分别于拔节期、孕穗期、开花期和成熟期(收获前1 d),在每个小区选取有代表性植株20株,分为叶、茎、穗(抽穗以后),在105 ℃杀青30 min,75 ℃烘干至恒重后测定干物质重。

1.3.3 茎鞘中非结构性碳水化合物(NSC)含量测定

取开花期和成熟期的烘干植株,粉碎混匀后采用硫酸-蒽酮比色法[15]测定茎鞘NSC含量。NSC包括可溶性糖和淀粉。按下式计算:

茎鞘NSC运转效率=(开花期茎鞘NSC-成熟期茎鞘NSC)/开花期茎鞘NSC×100%

茎鞘NSC对籽粒产量的贡献率=(开花期茎鞘NSC-成熟期茎鞘NSC)/粒重×100%

1.3.4 株高、叶长、叶角、叶面积和比叶重测定

开花期选取代表性植株10株,测定其株高、叶角,采用长宽系数法测定旗叶、倒二叶、倒三叶的叶面积,并计算比叶重。叶面积=叶长×叶宽×0.83; 比叶重=叶干重/叶面积。

1.3.5 冠层温度测定

分别在主要生育时期(拔节期、孕穗期、开花期和乳熟期),采用64点红外热像仪(HIOKI3460-50 Japan)测定小麦冠层温度。视场角取5°,比辐射率为0.95,观测时感应器置于肩臂高度(1.5 m)以30°瞄准小区内中间的冠层,其测点为群体生长一致、有代表性的部位。观测时间选择晴天午后(13:00-15:00),按照农田小气候观测的对称法进行。

1.3.6 透光率测定

在开花期,选择晴朗无风的天气,在10:00-12:00用Sunscan植物冠层分析仪(Delta-T Inc.,英国)测定各处理冠层底部、中部和上部的光合有效辐射,每小区重复3次。透光率=PAR/TPAR×100%。PAR表示冠光截获,TPAR表示冠层顶部的光截获。

1.3.7 叶片光合参数测定

在主要生育时期(拔节期、孕穗期、开花期和乳熟期),采用便携式光合仪LI-6400(LI-COR,美国)测定各生育时期小麦叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)。测定时样本室CO2浓度为380 μmol·mol-1,流速设为400 μmol·m-2·s-1,叶片温度为25 ℃。每小区测量10张最上部完全展开叶。

1.3.8 植株氮含量测定

取部分烘干样品,粉碎过筛后准确称取样品,放入催化剂和浓硫酸,然后在消煮炉上420 ℃下消煮约1 h后,变为绿色至澄清后,降至常温,转移到凯氏定氮仪上测定植株氮含量。

1.3.9 考种与计产

成熟期各小区选取3个1 m长势均匀样段,随机选取20穗调查穗粒数。各小区选取1 m2样方人工收割脱粒,自然晒干后称重,按13%的含水率计算千粒重和籽粒产量。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2016和SPSS 19.0进行数据整理和统计分析。采用SigmaPlot 14.0绘图。

2 结果与分析

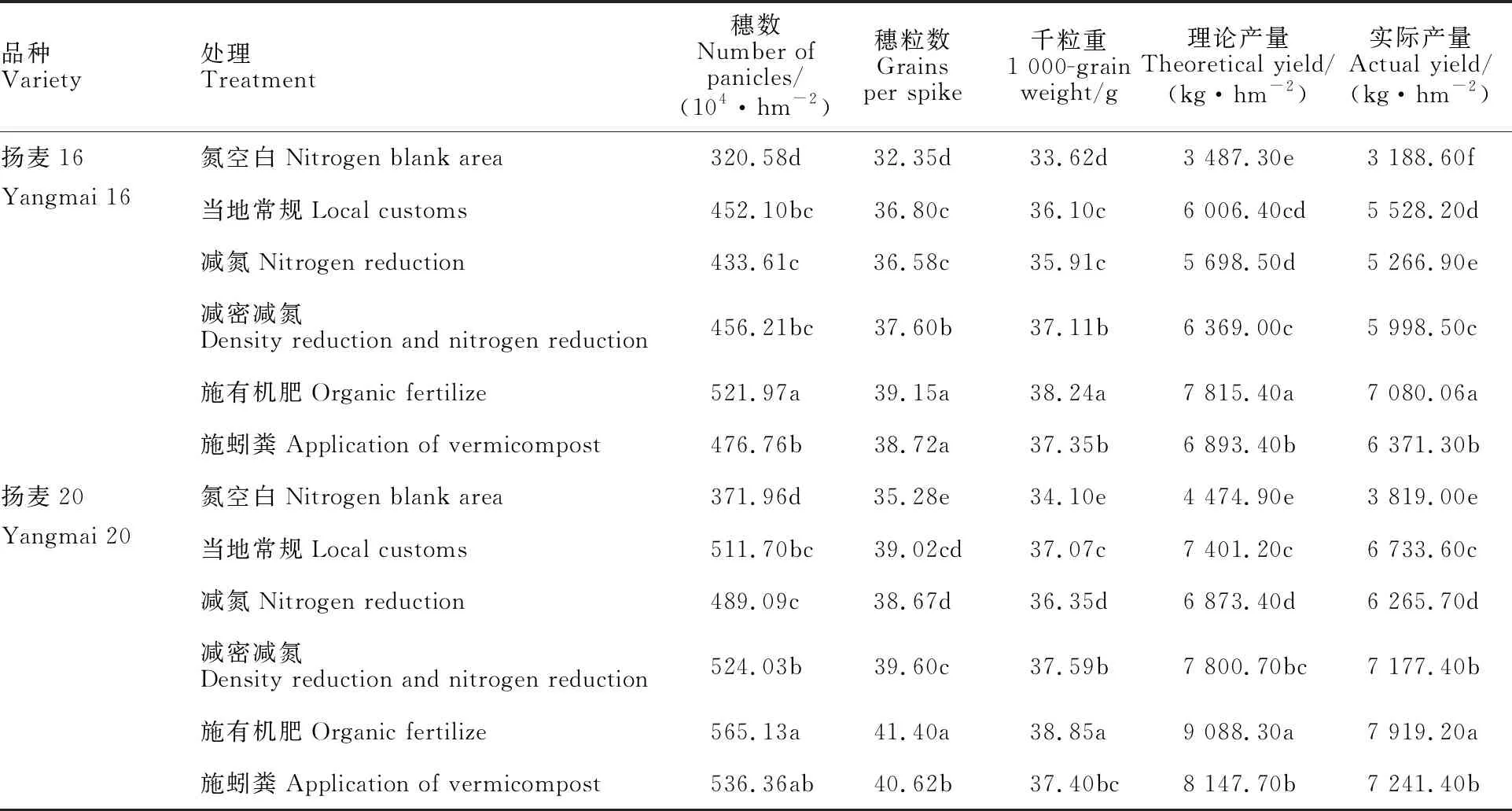

2.1 不同栽培措施集成处理下小麦产量及其构成的差异

两个品种的产量(实际产量)均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>当地常规(对照)>减氮>氮空白(表 1)。与对照相比,在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下两个品种的平均产量分别增加7.45%、22.33%和11.02%。理论产量与实际产量在处理间的变化趋势一致。从产量构成因素分析,产量的增加是穗数、穗粒数、千粒重同步提高的结果。与对照相比,两个品种的平均穗数在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别增加1.71%、12.79%和5.12%,平均穗粒数分别增加1.82%、6.24%和4.64%,平均千粒重分别增加2.09%、5.36%和2.16%。

表1 不同栽培措施集成对稻茬小麦产量及其构成因素的影响Table 1 Effects of different integrated cultivation modes on yield and its components of wheat following rice stubble

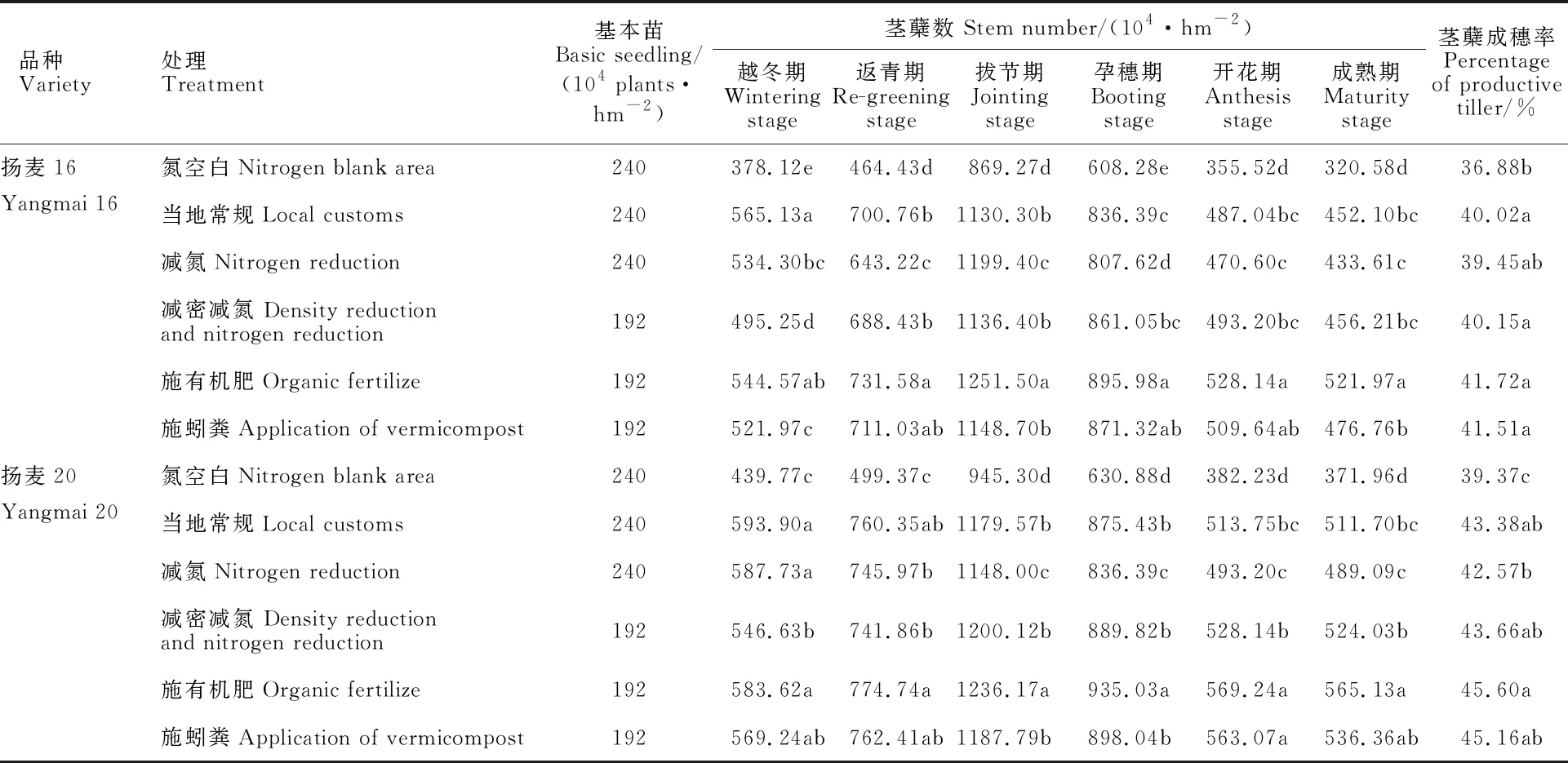

2.2 不同栽培措施集成处理下小麦茎蘖动态及成穗率差异

两个品种的茎蘖成穗率均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(表2)。与对照相比,扬麦16的越冬期茎蘖数在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别减少12.37%、3.64%和7.64%,成熟期茎蘖数分别增加0.91%、15.45%和5.45%,茎蘖成穗率分别提高0.13、1.70和1.49个百分点;扬麦20的越冬期茎蘖数分别减少7.96%、1.73%和4.15%,成熟期茎蘖数分别增加2.41%、10.44%和 4.82%,茎蘖成穗率分别提高0.28、2.22和1.78个百分点。这说明栽培措施的集成能提高小麦生育后期的群体数量和质量。

2.3 不同栽培措施集成处理下小麦地上部干物质积累特点

两个品种在各主要生育时期地上部干物质积累量均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(表 3)。在施有机肥和施蚓粪栽培处理下两个品种的各生育时期地上部干物质积累量均显著高于对照(除扬麦16在施蚓粪栽培处理于拔节期和成熟期没有达到显著水平外),且施有机肥栽培处理在花后表现更为突出。收获指数在不同栽培处理间差异显著。与对照相比,扬麦16的收获指数在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别增加了1.87、6.95、4.69个百分点,扬麦20分别增加了1.49、5.94、2.89个百分点。由此说明栽培措施的集成能够促进小麦光合同化物向籽粒中分配,有利于产量的提高。

2.4 不同栽培措施集成处理下小麦茎鞘中非结构性碳水化合物(NSC)转运的特点

两个品种的NSC转运量、转运效率和对籽粒产量的贡献率均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(表 4)。与对照相比,在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下两个品种NSC的开花期平均积累量增幅分别为11.33%、27.40%和15.45%,成熟期积累量增幅分别为1.14%、-0.24%和-1.58%,平均转运量增幅分别为17.76%、44.38%、25.91%,平均贡献率分别增加了2.00、2.54和2.16个百分点。由此可见,栽培措施的集成能够促进小麦开花前NSC的积累,降低花后NSC冗余量,从而提高其对籽粒产量形成的作用。

表2 不同栽培措施集成对稻茬小麦茎蘖动态及成穗率的影响Table 2 Effect of different integrated cultivation modes on tiller dynamics and tiller rate of wheat following rice stubble

表3 不同栽培措施集成对稻茬小麦地上部干物质积累的影响Table 3 Effect of different integrated cultivation modes on dry matter accumulation of wheat following rice stubble

2.5 不同栽培措施集成处理下小麦株高、叶角、叶长的差异

从冠层内的垂直分布来看,小麦顶3叶叶长和叶角自上而下逐渐增大。两个品种的株高和顶3叶叶角均表现为对照>减氮>减密减氮>施蚓粪>施有机肥>氮空白,顶3叶叶长均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(表 5)。与对照相比,在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下扬麦16株高分别下降 2.66%、4.05%和3.30%,顶3叶平均叶角分别降低3.27%、6.62%和4.78%,顶3叶平均叶长分别增加4.95%、8.84%和5.53%;扬麦20的株高分别下降1.10%、4.07%和1.98%,顶3叶平均叶角分别降低4.13%、7.04%和4.37%,顶3叶平均叶长分别增加2.78%、6.56%和4.24%。这表明栽培措施的集成下小麦能够获得更加合理的株型结构,有利于光合产物积累。

表4 不同栽培措施集成对稻茬小麦茎鞘中NSC转运的影响Table 4 Effect of different integrated cultivation modes on NSC transport in stem and sheath of wheat following rice stubble

表5 不同栽培措施集成对稻茬小麦株高、叶长和叶角的影响Table 5 Effect of different integrated cultivation modes on plant height,leaf length and leaf angle of wheat following rice stubble

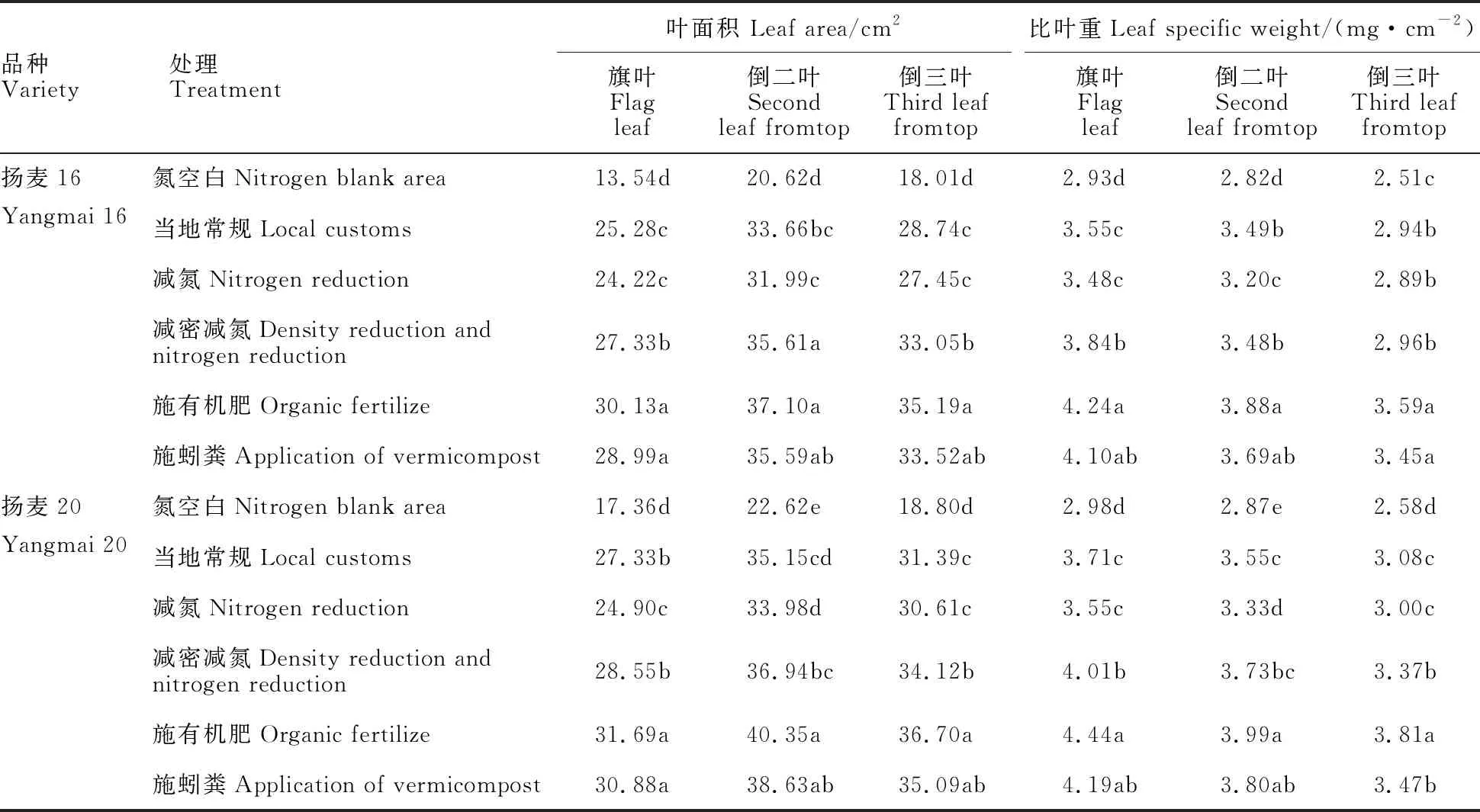

2.6 不同栽培措施集成处理下小麦叶面积与比叶重的差异

两个品种开花期顶3叶面积和比叶重均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(表 6)。与对照相比,扬麦16的顶3叶平均面积在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别提高9.47%、16.81%和11.88%,顶3叶平均比叶重分别增加3.01%、17.33%和 12.63%;扬麦20的顶3叶平均面积在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别增加6.11%、15.84%和11.43%,顶3叶平均比叶重分别增加7.45%、18.38%和10.83%。这表明栽培措施的集成有利于增加小麦顶3叶面积和比叶重,有利于光合同化物的形成。

表6 不同栽培措施集成对稻茬小麦叶面积指数和比叶重的影响Table 6 Effects of different integrated cultivation modes on leaf area index and specific leaf weight of wheat following rice stubble

2.7 不同栽培措施集成处理下小麦冠层温度的差异

两个品种各主要时期冠层温度均表现为氮空白>对照>减氮>减密减氮>施蚓粪>施有机肥(图 1)。两个品种的冠层温度在施有机肥和施蚓粪栽培处理下均显著低于对照(扬麦16的乳熟期施蚓粪处理除外)。在乳熟期,扬麦16的冠层温度在减氮、减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下较对照分别降低1.81%、2.93%、4.36%和 3.16%,扬麦20分别降低1.91%、3.58%、 5.42%和3.97%,说明栽培措施集成可降低小麦冠层温度,有利于光合作用和物质积累。

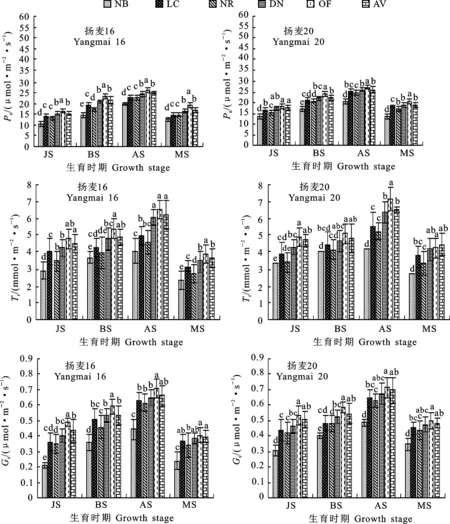

图柱上不同字母表示经LSD检验同一时期不同处理间在0.05水平差异显著。JS:拔节期;BS:孕穗期;AS:开花期; MS:乳熟期。NB:氮空白;LC:当地常规;NR:减氮;DN:减密减氮;OF:施有机肥;AV:施蚓粪。下同。

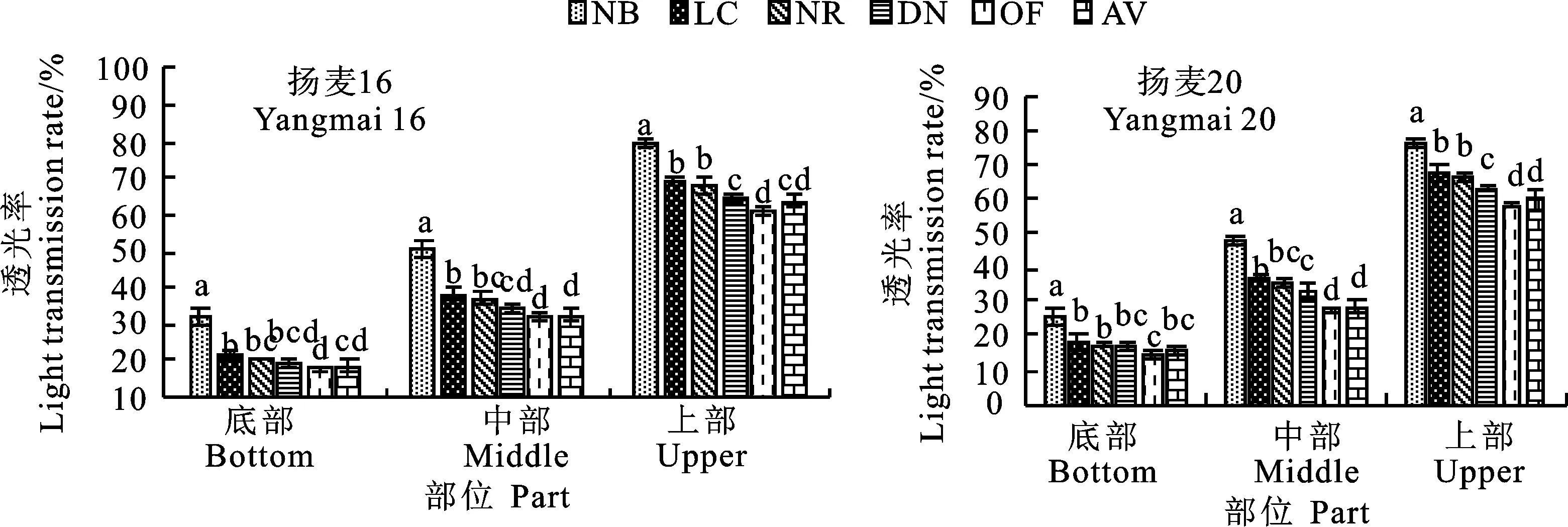

2.8 不同栽培措施集成处理下小麦透光率的差异

在开花期,两个品种的透光率均表现为氮空白>对照>减氮>减密减氮>施蚓粪>施有机肥(图 2)。在冠层底部,除氮空白和施有机肥栽培处理外,两个品种的透光率在其余处理间均无显著性差异。与对照相比,扬麦16冠层中部透光率在减氮、减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理下分别降低2.67%、10.43%、16.16%和14.83%,冠层上部透光率分别降低2.03%、7.21%、 12.21%和8.46%;扬麦20在冠层中部透光率分别降低4.08%、11.35%、25.46%和23.49%,在冠层上部透光率分别降低2.19%、6.62%、 13.64%和12.04%。这说明栽培措施集成可增强小麦的光截获能力,有利于光合物质生产。

图柱上不同字母表示经LSD检验同一测定高度内不同处理间在0.05水平差异显著。底部:距离地面10~20 cm处;中部:距离地面40~50 cm处;上部:70~80 cm处。

2.9 不同栽培措施集成处理下小麦旗叶光合特性

两个品种的旗叶净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(图 3)。与氮空白处理相比,两个品种的Pn、Tr和Gs在施用速效氮肥处理(对照和减氮栽培处理)下均显著增加。与对照相比,扬麦16在开花期和乳熟期,减氮栽培处理下Pn、Tr和Gs均无显著差异(除在乳熟期,对照与减氮栽培处理下Tr有显著差异外),而在主要生育时期,施有机肥和施蚓粪栽培处理的Pn、Tr和Gs均显著增加;在主要生育时期,扬麦20的Pn和Gs在减氮和减密减氮栽培处理下与氮空白处理均无显著性差异,而施有机肥和施蚓粪栽培处理的Pn、Tr和Gs均显著增加。这说明栽培措施的集成有利于小麦叶片气体交换,进而促进光合作用。

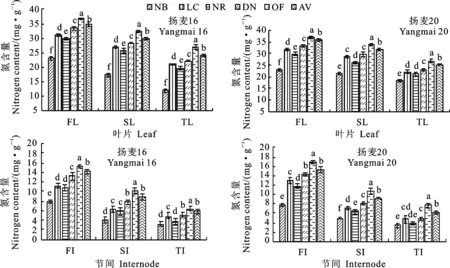

2.10 不同栽培措施集成处理下小麦氮素分配 特点

在开花期,两个品种的顶3叶和顶3茎节间氮含量均表现为施有机肥>施蚓粪>减密减氮>对照>减氮>氮空白(图 4)。与对照相比,在减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培措施处理下,两个品种旗叶平均氮含量分别增加了6.20%、 17.36%、12.77%,倒二叶平均氮含量分别增加了 4.84%、19.25%、10.95%,倒三叶平均氮含量分别增加了5.28%、24.84%、14.17%,倒一茎节间平均氮含量分别增加了13.52%、33.06%、 21.56%,倒二茎节间平均氮含量分别增加了 17.73%、56.27%、33.43%,倒三茎节间平均氮含量分别增加了4.61%、45.60%、25.40%。这说明栽培措施的集成有利于增加稻茬小麦顶3叶和顶3茎节间的氮含量,从而促进其光合同化能力。

图3 不同栽培措施集成对稻茬小麦叶片净光合速率、蒸腾速率、气孔导度的影响

3 讨 论

3.1 不同栽培措施集成对小麦产量和物质转运的影响

栽培措施间对小麦产量形成和生长发育存在一定的互作效应,如施氮量和密度互作对小麦籽粒产量影响显著[16];镇麦12号产量和品质追氮量150 kg·hm-2、种植密度225万株·hm-2下协同提高[17];常规化肥减量25%和减量50%配施有机肥能促进小麦增产且有效降低化肥施用量[18]。本研究结果表明,减氮栽培处理(减氮10%)的小麦产量与当地传统栽培处理(对照)无显著差异;减密减氮栽培处理的产量高于对照,说明适量降低播种密度配合氮肥减施可以维持小麦籽粒产量。经过减密减氮栽培调控后,在一定程度上可以构建合理的群体结构,促进产量构成因素的协调发展。施有机肥和施蚓粪栽培处理的穗数、穗粒数、千粒重和产量均显著高于对照。而与施蚓粪栽培处理相比,施有机肥栽培处理相比的穗数、穗粒数、千粒重和产量均显著增加。这说明在适量减密减氮条件下配施有机肥或蚓粪能获得穗数、穗粒数和千粒重的同步提高,最终使得产量显著增加,其中以配施有机肥产量最高。

图柱上不同字母表示经LSD检验同一器官内不同处理间在0.05水平差异显著。FL:旗叶;SL:倒二叶;TL:倒三叶;FI:倒一茎节间;SI:倒二茎节间;TI:倒三茎节间。

小麦的物质积累与转运会受到栽培调控措施的显著影响[19-20]。增加播量和施氮量能促进小麦各生育时期干物质的积累[21]。随供氮量的减少与配施有机肥量的增加,小麦的花后干物质积累、花前干物质转运效率及其贡献率均呈现先增后减的趋势[22]。本研究中,与对照相比,减氮栽培处理后的干物质积累量、NSC转运量、转运效率和对籽粒产量的贡献率均减小,减密减氮栽培处理下的干物质积累量、NSC转运量、转运效率和对籽粒产量的贡献率无显著差异,施有机肥和施蚓粪栽培处理下的干物质积累量、开花期NSC积累量和转运量均显著增加,表明在适量减密减氮配施有机肥或蚓粪能够显著增加开花期NSC积累量而降低成熟期NSC冗余量,加速物质转运,进而促进产量提高。

3.2 不同栽培措施集成对叶片生长和冠层环境的影响

叶面积和比叶重是增加小麦生物产量的关键[23-25]。常规播种密度在高氮水平下及高播种密度在适氮水平下,小麦各生育时期的叶面积指数均维持在较高的水平[26]。本研究发现,与对照相比,减氮栽培处理后顶3叶面积和比叶重均减小。施有机肥和施蚓粪栽培处理均显著增加了小麦的顶3叶面积和比叶重,对小麦生长有促进作用。这可能是有机肥前期肥效缓慢释放、肥效时间长[27]与化肥养分浓厚、功效迅速[28]两者协调作用的结果。

研究表明,泰农18在宽幅播种(苗带宽8~10 cm)与410万株·hm-2相匹配,可在较高穗数时保持较高的穗粒重,从而奠定了进一步增产的群体数量与个体生产力基础[29]。有机无机肥配施可以延缓小麦灌浆中后期叶片衰老,维持合理的冠层结构,使小麦具有较强的光合性能,进而获得较高的籽粒产量[30]。花后各时期,有机肥处理的小麦叶片角度指数降低[31]。本试验结果显示,施有机肥和施蚓粪栽培处理显著降低了小麦株高和顶3叶角度,使得株型更加紧凑,同时适量的减密减氮配合施有机肥或蚓粪既保证了较低的冠层温度,又增加了冠层光截获量。前人研究认为,小麦冠层温度与植株体内水分含量密切相关,一般来说体内水分含量高的小麦群体冠层温度较低[32]。由此可见,优化的栽培措施有利于改善小麦的群体结构,增加冠层光能截获,同时能维持体内含水量,降低了冠层温度,从而改善了群体的冠层环境。

3.3 不同栽培措施集成对叶片光合特性和氮素分配的影响

小麦籽粒产量与旗叶净光合速率呈显著正相关[33]。合理的种植密度与施氮量有助于提高小麦群体光合性能并发挥品种增产潜力,获得高产[34]。李欣欣等[35]研究表明,小麦旗叶Pn、Tr、Gs、最大光化学效率(Fv/Fm)、实际光化学效率(ΦPSⅡ)、叶绿素相对含量(SPAD值)均随施氮量的增加而升高,随种植密度的增加而降低。本研究中,小麦旗叶Pn、Tr和Gs在减氮栽培处理下均降低,在减密减氮栽培处理下均有所增加;施有机肥和施蚓粪栽培处理显著增加了全生育期的Pn、Tr和Gs,特别是在生育后期依然保持较高水平,说明通过栽培措施调控可以改善叶片的光合特性,有利于群体光合作用。

小麦成熟时籽粒中的大部分干物质是由花后阶段叶片贡献的[36]。在一定范围内增加追氮量可以显著改善叶片的光合特性[37]。研究表明,小麦晚播后旗叶和倒二叶的叶片内氮含量显著增加,而穗和倒三叶的氮含量保持不变,倒四叶、茎和叶鞘的氮含量减少,绿叶持续期增长,最终产量增加[38]。Orbessy等[39]认为,氮素积累与分配直接影响了小麦绿叶持续时间,并间接影响了产量。本研究发现,与对照相比,减密减氮、施有机肥和施蚓粪栽培处理能够显著增加旗叶、倒二叶与倒三叶的氮含量。氮含量的增加提高了顶部叶片的光合色素含量,增强了小麦叶片的光合碳同化能力[40],说明在综合的优化栽培措施下,小麦冠层氮素分配的优化是获取高产的重要原因。

4 结 论

在江苏稻茬麦区,扬麦16和扬麦20以基本苗192×104株·hm-2、施氮量216 kg·hm-2并在此基础上配施有机肥1 800 kg·hm-2为高产最佳组合。主要原因在于物质转运(NSC转运量、NSC转运效率和NSC对籽粒产量的贡献率)、叶片生长(叶面积和比叶重)、冠层环境(株高、叶长、叶角、透光率和冠层温度)、叶片光合特性(光合速率、蒸腾速率和气孔导度)以及氮素分配(氮含量)的优化和改善。