氮肥运筹对稻茬小麦氮素转运、干物质积累、产量及品质的影响

2022-08-08王贝贝李凌雨马尚宇樊永惠黄正来张文静

赵 艳,罗 铮,杨 丽,王贝贝,李凌雨,王 犇,马尚宇,樊永惠,黄正来,张文静

(农业部黄淮南部小麦生物学与遗传育种重点实验室/安徽农业大学农学院,安徽合肥 230036)

江淮地区是我国稻茬小麦(TriticumaestivumL.)的主产区,提高江淮地区小麦产量对保障我国粮食安全具有重要意义[1]。实际生产中,为求高产使得氮肥施用量过高,导致小麦产量及品质与施氮量未能保持同步增加[2-4]。1999—2019年中国小麦总产量增加了17.32%,而化肥用量增加了31.03%(https://data.stats.gov.cn)。氮素是作物生产的主要驱动力和限制因素[5-6],合理施用氮肥可以显著提高小麦籽粒产量和干物质量[7],优化施氮量和基追比例对小麦氮素与干物质积累、转运及产量和品质有显著调节效应[8],因此探究适合江淮地区稻茬小麦生长发育的施氮量和基追比例,对提高氮素利用效率以及促进小麦高产优质具有重要意义。

研究表明,优化氮肥运筹显著提高了小麦花后营养器官氮素转运量和花后干物质积累量[9];同一施氮量下,适当增加基追比例有利于促进花后营养器官中氮素向籽粒转运[10],提高氮素利用效率[11]。另有研究认为,减少氮肥施用次数,增大基施氮肥量可以提高氮肥利用效率[12];合理的施氮量及其运筹方式能保证小麦获得高产、稳产,同时提高氮肥利用率[13];提高稻茬麦区弱筋小麦产量,改善籽粒品质[14];适当增加施氮量及追肥比例可有效增加干物质量[15],提高小麦产量和籽粒蛋白质含量[16]。本题组前期研究表明,施氮量180~270 kg·hm-2为提高江淮地区稻茬小麦产量和品质的适宜施氮范围[17]。为了筛选出适合江淮稻麦轮作区域小麦种植的最优氮肥运筹模式,本试验在课题组前期研究基础上,选用江淮区域种植面积比较大的小麦品种扬麦20,在施氮量 180~270 kg·hm-2范围内设置不同基追比例,研究施氮量和基追比例对稻茬小麦氮素转运、干物质分配以及产量和籽粒蛋白质含量的影响,以期为江淮地区稻茬小麦高产栽培中氮肥的合理运筹提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

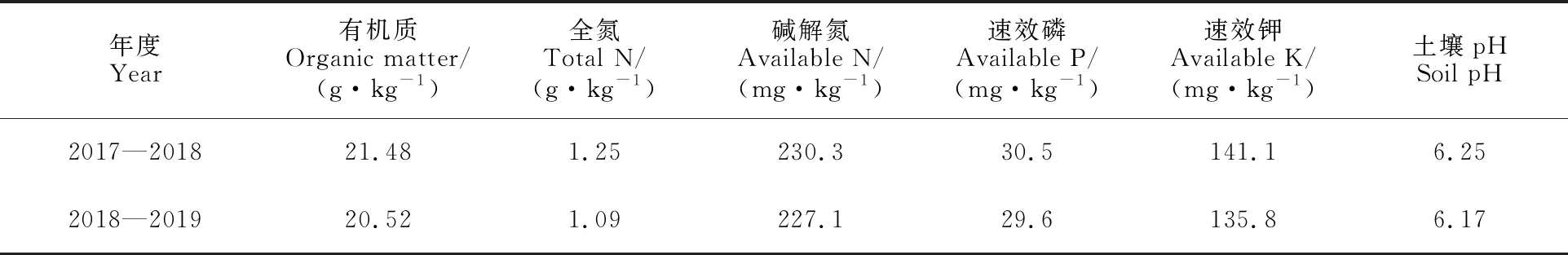

试验于2017年11月—2019年6月在安徽农业大学皖中试验站(安徽省合肥市庐江县,117°01′E,30° 57′N)进行,土壤为砂黄土,土地平整且土层深厚,地力中等偏上。前茬作物为水稻,播种前试验田土壤养分含量如表1所示。

1.2 试验设计

选择当地种植面积较大的小麦品种扬麦20(由江苏省里下河地区农业科学院选育)作为供试品种,采用二因素裂区设计,以施氮量为主区,设180 kg·hm-2(N1)、225 kg·hm-2(N2)和270 kg·hm-2(N3)三个水平;基追比例为副区,设氮肥基肥∶拔节肥6∶4(R1)、5∶5(R2)和4∶6(R3)三个处理,氮肥为含氮46%尿素,不施氮肥处理(N0)为对照,用于计算氮肥利用效率。播前基施磷肥(P2O5)90 kg·hm-2,钾肥(K2O)150 kg·hm-2,其他田间管理措施同当地高产大田。小区四周插入高度为40 cm的隔离板,使其深入土壤下20 cm。两年播种时间分别为2017年11月5日和2018年11月6日。每小区面积为 20 m2,基本苗375×104株·hm-2,重复3次。

表1 播前试验田土壤养分含量Table 1 Soil nutrient content of the test field before sowing

1.3 测定项目和方法

1.3.1 小麦植株干物质积累量及含氮量测定

于小麦开花期和成熟期,每小区取生长发育一致的单茎30个,开花期按照茎鞘、叶片、穗3个器官进行分样,成熟期按照茎鞘、叶片、穗轴+颖壳、籽粒4个器官进行分样,105 ℃杀青30 min,75 ℃烘干至恒重,计算干物质积累量。用分析型研磨仪(IKA A11 basic)和电动粉碎机(FSD-100A)粉碎,分别称取0.1 g,用浓H2SO4和H2O2消煮后使用全自动凯氏定氮仪(VELP UDK169)测定N含量。重复3次。相关指标计算公式如下:

营养器官干物质转运量=开花期营养器官干物质积累量-成熟期营养器官干物质积累量

花后干物质积累量=成熟期籽粒干物质积累量-营养器官干物质转运量

花后干物质积累量对籽粒产量贡献率=花后干物质积累量÷成熟期籽粒干物质积累量×100%

氮素积累量=氮素含量×干物质积累量

氮素分配比率=不同器官氮素积累量÷整株氮积累量×100%

氮素利用率=[(施肥小区地上部植株氮积累量-不施肥小区地上部植株氮积累量)/总施氮量]×100%

氮收获指数=籽粒氮积累量÷整株氮积累量

花前营养器官氮素转运量=开花期营养器官氮素积累量-成熟期营养器官氮素积累量

氮素转运效率=花前营养器官氮素转运量÷开花期营养器官氮素积累量×100%

转运氮素对籽粒氮素贡献率=花前营养器官氮素转运量÷成熟期籽粒氮素积累量×100%

1.3.2 产量及其构成因素测定

成熟期在各小区选取1 m双行调查穗数,随机取40个单茎脱粒后计算穗粒数;收取2 m2麦穗,脱粒、风干后称重,计算产量;用数粒板随机数1 000粒测千粒重,重复3次。

1.3.3 小麦品质指标测定

小麦蛋白质含量、湿面筋含量、稳定时间、形成时间和沉降值用近红外谷物分析仪(Perten Instruments DA7200)测定。

1.4 数据分析

采用Excel 2003进行数据整理及图表绘制,用LSD法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 氮肥运筹对稻茬小麦氮素分配比率的影响

施氮量和基追比例及其交互作用显著影响了氮素在小麦开花期和成熟期不同器官中的分配比率(表2)。在基追比例6∶4下,施氮量为225 kg·hm-2时,氮素在成熟期籽粒中分配比率最高,在茎鞘中分配比率较低;在基追比例5∶5下,施氮量为270 kg·hm-2时,氮素在开花期叶片和成熟期穗轴+颖壳中分配比率较高,在籽粒中分配比率最低;在基追比例4∶6下,以施氮量为180 kg·hm-2时氮素在开花期穗部和成熟期籽粒中分配比率较高。在施氮量225 kg·hm-2和施氮量270 kg·hm-2处理中,与基追比例6∶4相比,增加追肥比例降低了氮素在成熟期籽粒的分配比率,而增加了氮素在成熟期营养器官的分配比率。本试验条件下,施氮量225 kg·hm-2、基追比例 6∶4是提高成熟期籽粒氮素分配比率的最优氮肥运筹模式。

表2 氮素在小麦不同器官的分配比率Table 2 Distribution ratio of nitrogen in different organs of wheat %

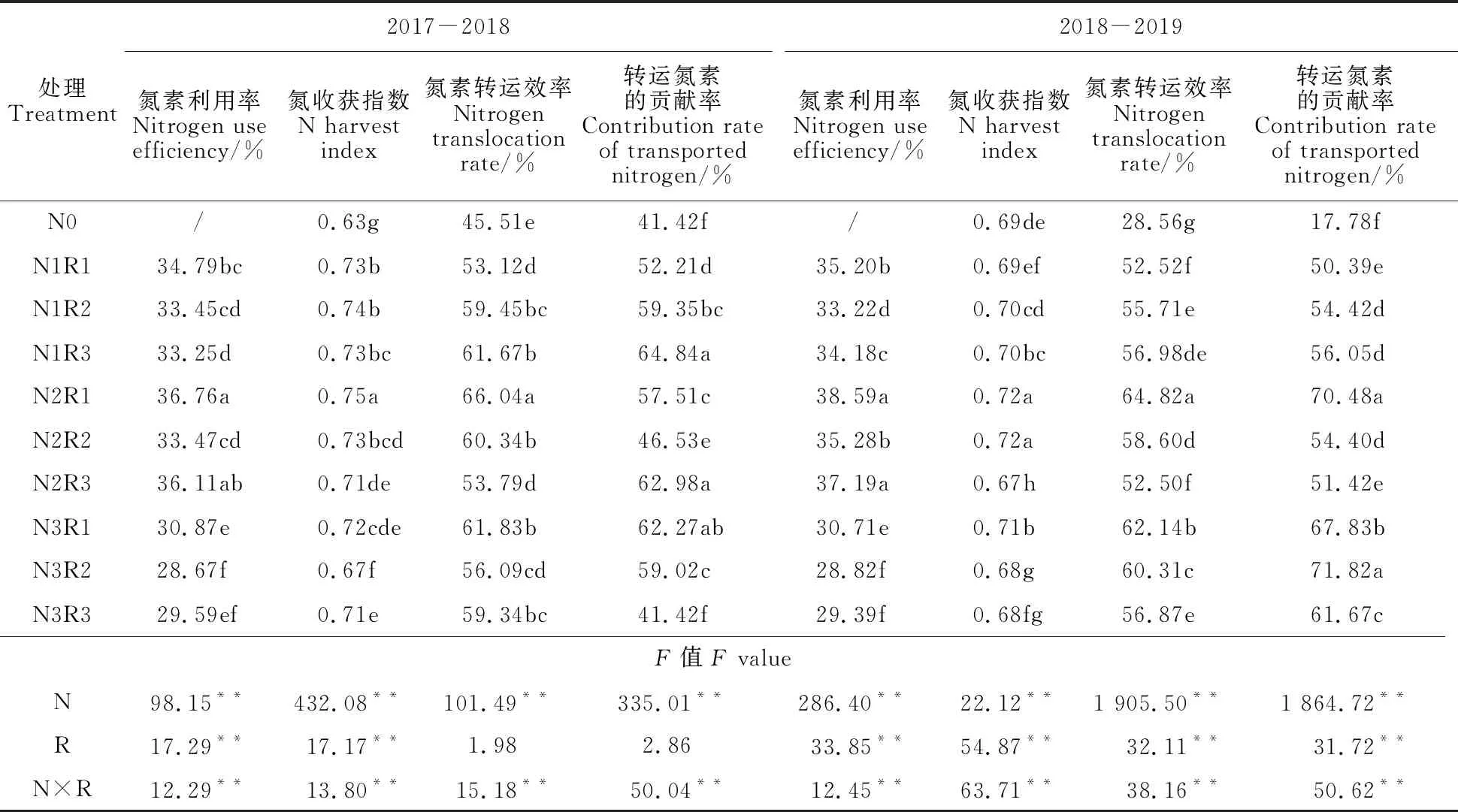

2.2 氮肥运筹对稻茬小麦氮素转运特征的影响

施氮量和基追比例及其交互作用显著影响小麦氮素利用率、氮收获指数、氮素转运效率和转运氮素对籽粒氮素的贡献率(2017-2018年度基追比例对氮素转运效率和转运氮素对籽粒氮贡献率除外)(表3)。相同基追比例下增施氮肥后,氮素利用率呈先升后降趋势,以施氮量225 kg·hm-2处理最高,180 kg·hm-2次之,270 kg·hm-2最低;在基追比例6∶4下,随着施氮量的增加,氮收获指数和氮素转运效率呈先升高后下降趋势,施氮量225 kg·hm-2处理最高,两年平均二者均显著高于其他处理;在基追比例5∶5下,氮收获指数以施氮量270 kg·hm-2处理最低;在基追比例 4∶6下,氮收获指数和氮素转运效率以180 kg·hm-2处理最高。在施氮量180 kg·hm-2时,氮素利用率以基追比例6∶4处理最高,氮素转运效率和转运氮素对籽粒的贡献率随着追肥比例的增加呈上升趋势,以基追比例 4∶6最高, 5∶5处理次之,6∶4处理最低;在施氮量225 kg·hm-2和270 kg·hm-2时,氮素利用率、氮收获指数和氮素转运效率以基追比例 6∶4最高。综上所述,施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4组合处理是提高氮素利用率和氮素转运效率的最佳氮肥运筹模式。

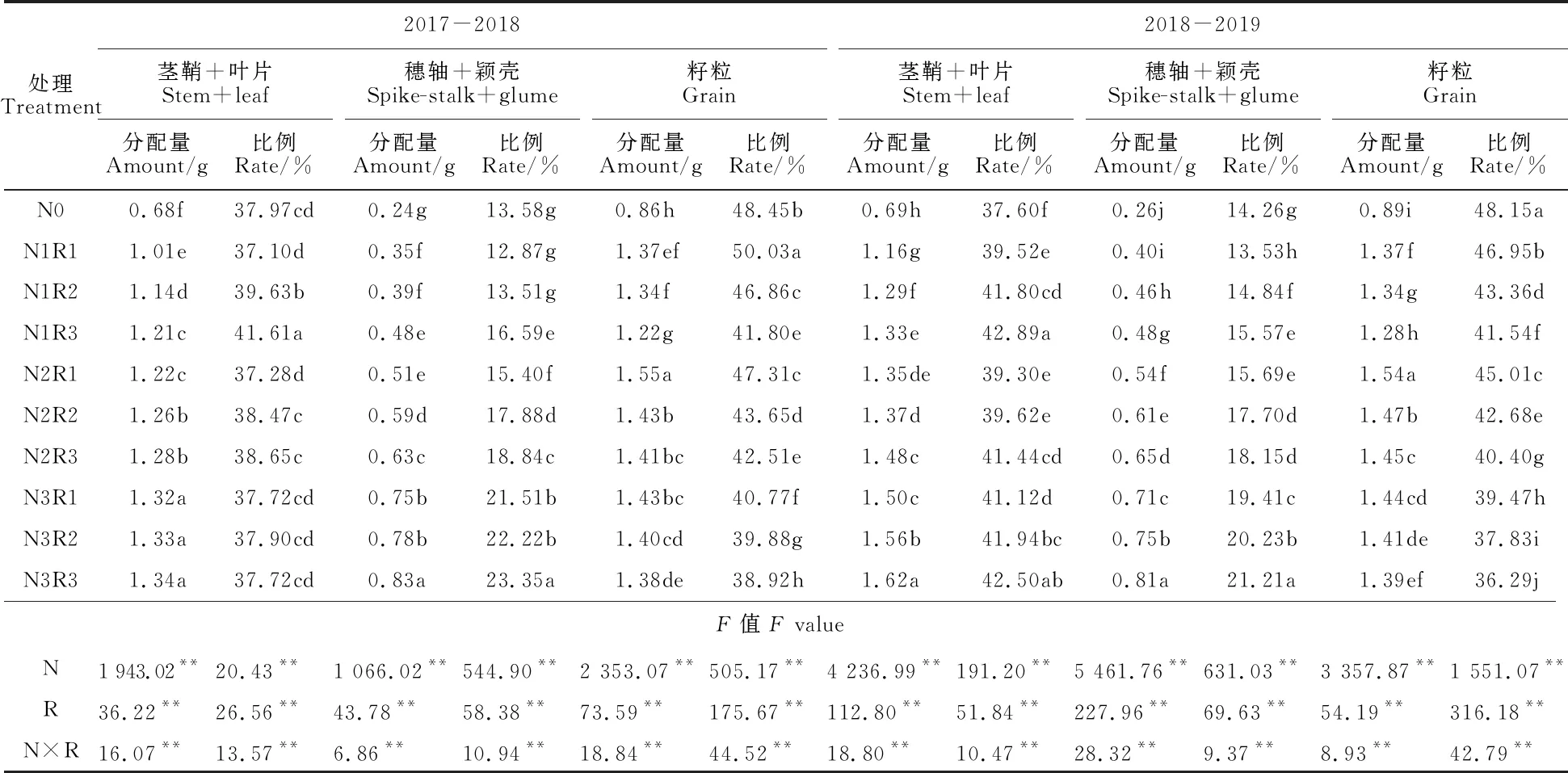

2.3 氮肥运筹对稻茬小麦成熟期各器官干物质分配量和比例的影响

由表4可以看出,施氮量和基追比例及二者交互作用均显著影响了成熟期小麦干物质在不同器官的分配量及分配比例。同一基追比例下增施氮肥,小麦干物质在茎鞘+叶片、穗轴+颖壳中的分配量持续升高,表现为施氮量270 kg·hm-2处理最高,施氮量225 kg·hm-2处理次之,施氮量180 kg·hm-2处理最低;而干物质在籽粒中的分配量表现为施氮量225 kg·hm-2处理最高,施氮量270 kg·hm-2处理次之,施氮量180 kg·hm-2处理最低。相同施氮量下,茎鞘+叶片、穗轴+颖壳等营养器官中成熟期干物质分配量随着追肥比例的增加呈上升趋势,表现为基追比例4∶6处理最高,5∶5处理次之,6∶4处理最低,而籽粒中干物质分配量随着追肥比例的增加呈下降趋势,表现为基追比例6∶4处理最高, 5∶5处理次之,4∶6处理最低。其中施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理的小麦籽粒中干物质分配量显著高于其他处理,且所占比例较高,而营养器官中干物质分配量及所占比例较低,是促进营养器官中干物质转运的最佳氮肥运筹模式。

表3 不同氮肥运筹下小麦的氮素转运特征Table 3 Characteristics of nitrogen transport in wheat under different nitrogen fertilizer management

表4 不同氮肥运筹下成熟期小麦不同器官单茎干物质的分配量和比例Table 4 Allocation and proportion of dry matter in different organs of wheat at maturity under different nitrogen fertilizer management

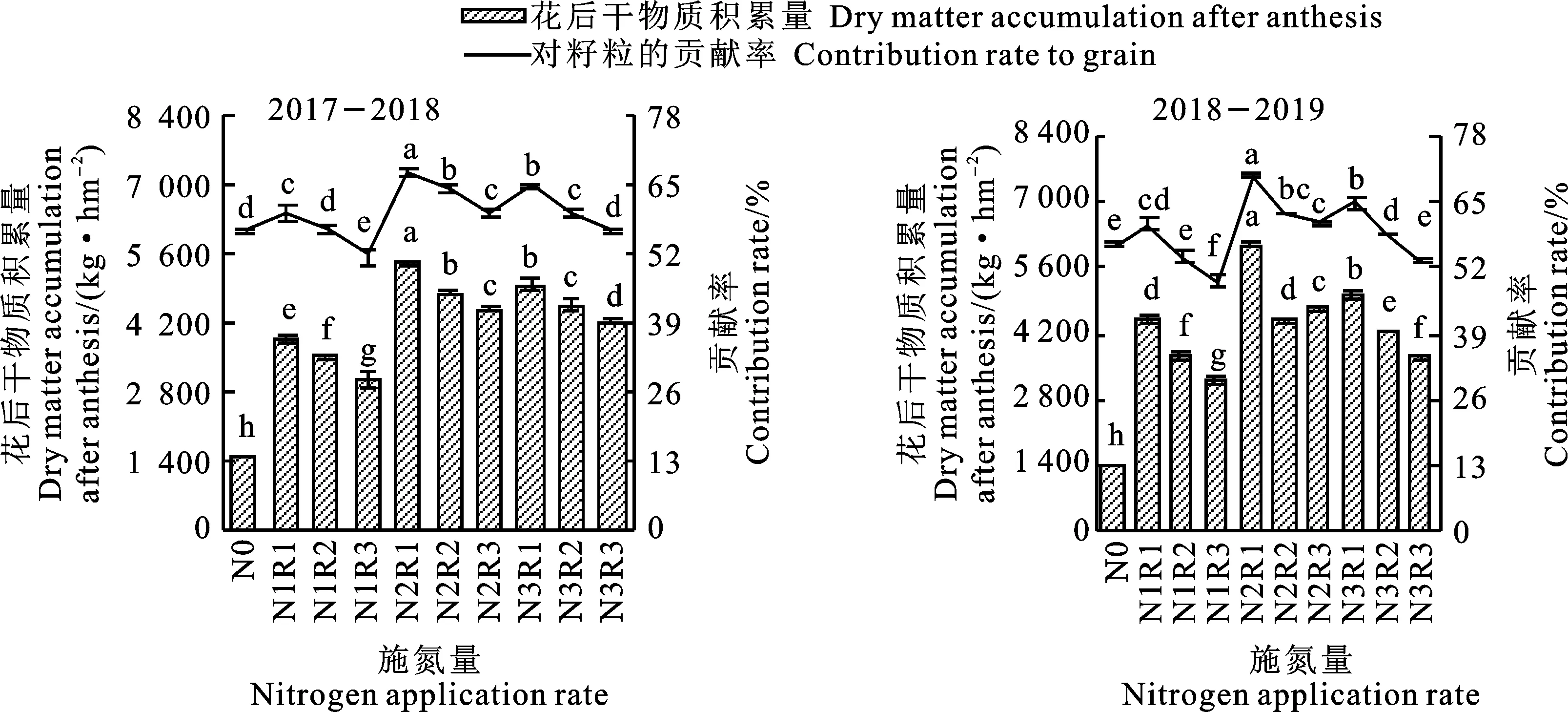

2.4 氮肥运筹对稻茬小麦花后干物质积累的影响

施氮量和基追比例显著影响了小麦花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率。同一基追比例下增施氮肥,花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率表现为先增高后降低,以施氮量225 kg·hm-2处理最高,270 kg·hm-2次之,180 kg·hm-2最低。相同施氮量下随着追肥比例的升高,花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率表现规律为持续下降,表现为基追比例6∶4处理最高,5∶5处理次之, 4∶6处理最低,施氮量180 kg·hm-2,基追比例 4∶6处理花后干物质的积累量及其对籽粒产量的贡献率显著低于其他组合处理。施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4组合处理的花后干物质积累量及其对籽粒的贡献率显著高于其他组合处理,可作为提高花后干物质积累的最优氮肥运筹模式。

图1 不同氮肥运筹下小麦花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率

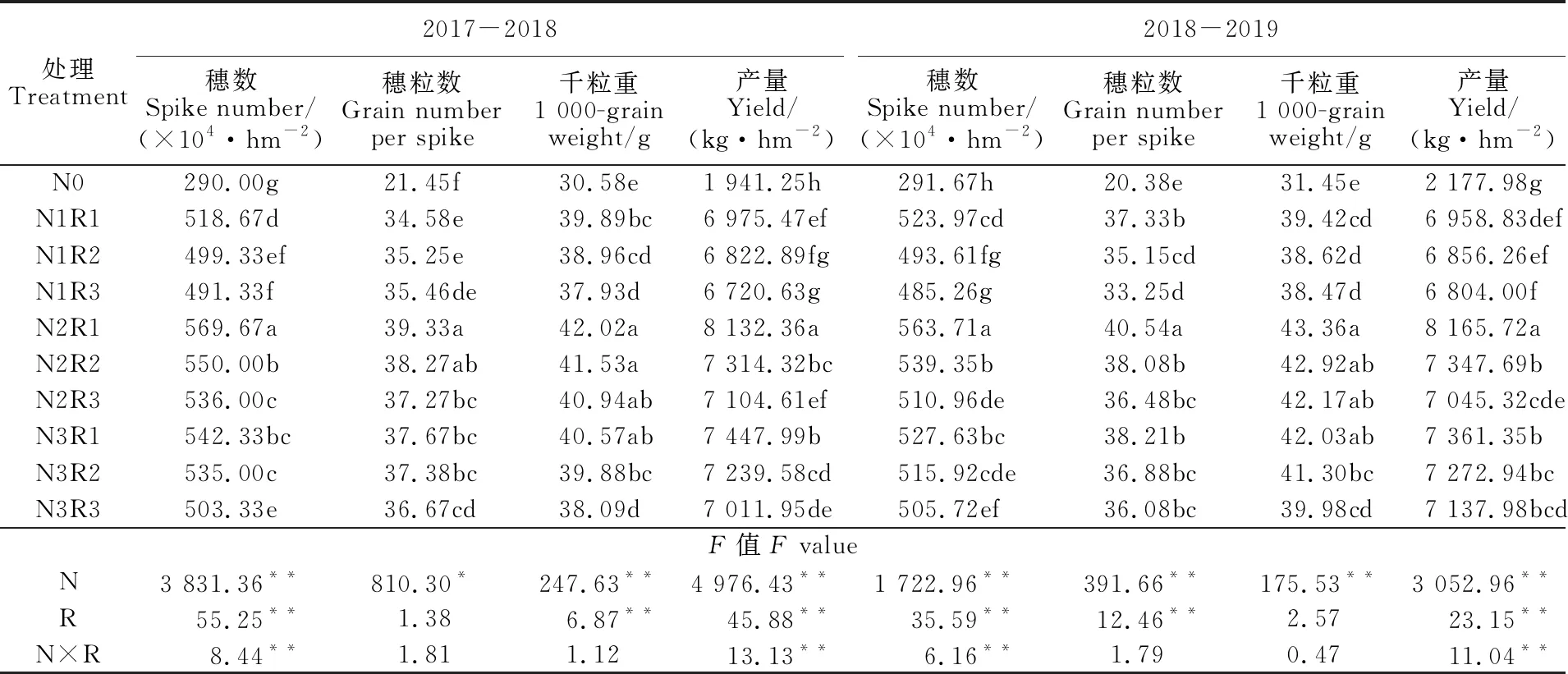

2.5 氮肥运筹对稻茬小麦产量及其构成因素的影响

由表5能够得出,施氮量对产量及其构成因素均有显著效应;基追比例及其与施氮量的交互作用均显著影响了小麦产量及穗数。同一基追比例下增施氮肥,小麦产量及穗数、穗粒数呈现先升后降的趋势,表现为施氮量225 kg·hm-2处理下最高,270 kg·hm-2下次之,180 kg·hm-2下最低。同一施氮量下随着追肥比例的升高,小麦穗数、千粒重以及产量呈下降趋势,表现为基追比例6∶4下最高,基追比例5∶5下次之,基追比例4∶6下最低。其中在施氮量180 kg·hm-2、基追比例 4∶6组合小麦穗数、千粒重及产量低于其他组合;在施氮量225kg·hm-2、基追比例6∶4组合下,小麦穗数、穗粒数及产量显著高于其他处理,千粒重高于其他处理,与施氮量180 kg·hm-2,基追比例4∶6组合相比,两年度产量提高了21.01%和20.01%。施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理是提高小麦籽粒产量的最佳氮肥运筹。

表5 不同氮肥运筹下的小麦产量及其构成因素Table 5 Yield and its components of wheat under different nitrogen fertilizer management

2.6 氮肥运筹对稻茬小麦籽粒品质的影响

由表6可知,施氮量和基追比例显著影响了小麦籽粒的蛋白质含量。相同基追比例下,增施氮肥有利于小麦籽粒蛋白质含量、湿面筋含量和沉降值的提高,表现为施氮量270 kg·hm-2下最高,225 kg·hm-2下次之,180 kg·hm-2下最低,且施氮量270 kg·hm-2处理的蛋白质、湿面筋和沉降值显著高于施氮量180 kg·hm-2处理。蛋白质和湿面筋含量在施氮量180 kg·hm-2和225 kg·hm-2时以基追比例6∶4最高,在施氮量270 kg·hm-2时,蛋白质和湿面筋含量以基追比例4∶6最高。施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理小麦蛋白质含量、湿面筋含量和沉降值较高,同时符合弱筋小麦标准要求。

表6 不同氮肥运筹下小麦籽粒品质指标Table 6 Grain quality index of wheatunder different nitrogen fertilizer management

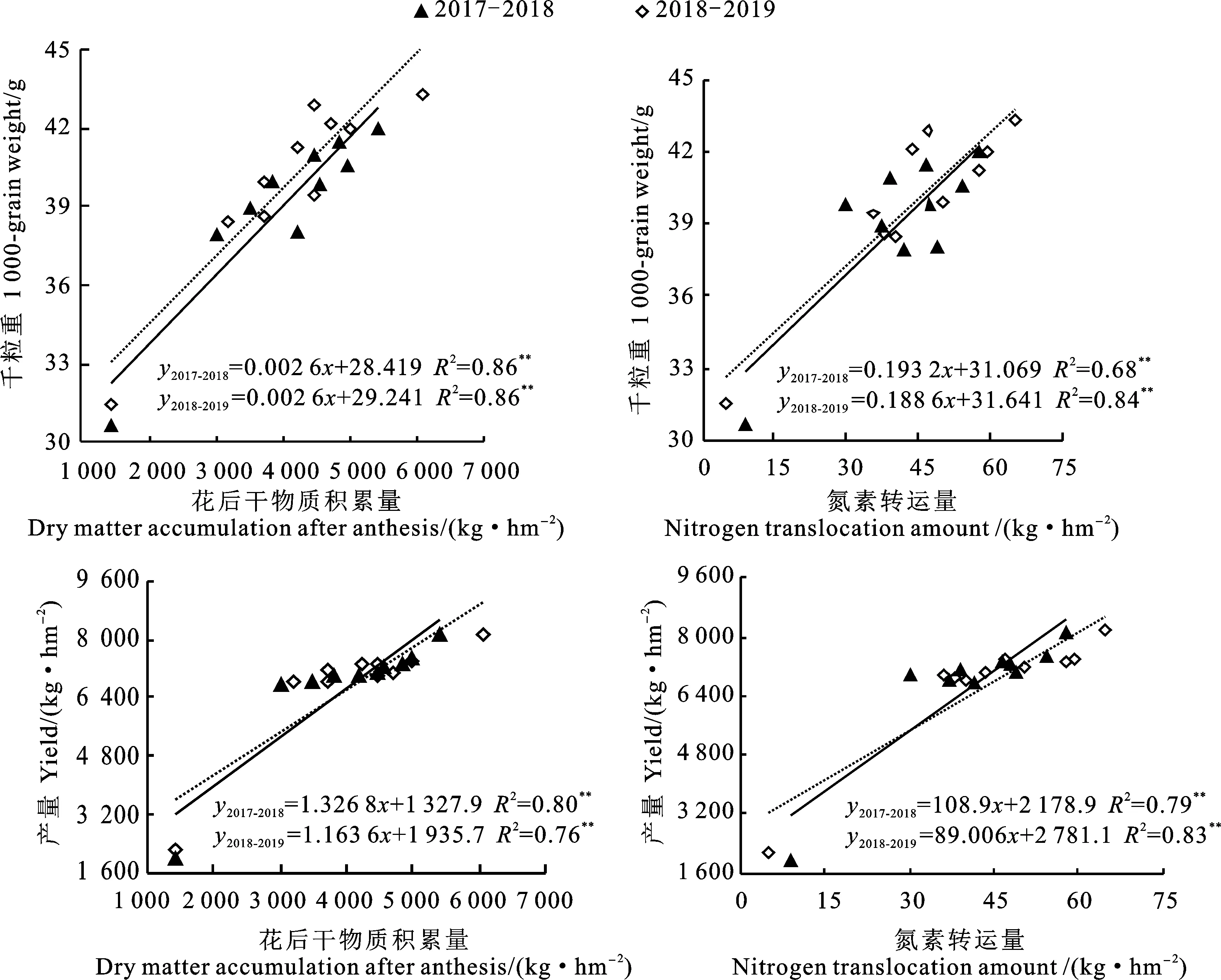

2.7 小麦千粒重和产量与花后干物质积累量和氮素转运量的关系

由图2可知,小麦千粒重和产量与花后干物质积累量和氮素转运量均呈线性极显著正相关,即小麦千粒重和产量随着花后干物质积累量、氮素转运量的增加而增加。2017—2018年度和2018—2019年度产量与花后干物质积累量之间的R2分别为 0.80和0.76,产量与氮素转运量之间的R2分别为0.80和0.83,表明较高的花后干物质积累量和氮素转运量是提高稻茬小麦千粒重和产量的关键。

3 讨 论

3.1 氮肥运筹对稻茬小麦氮素积累、转运及干物质分配的影响

促进氮素转运和花后干物质积累是提高小麦产量的有效途径[18-19]。研究表明,氮肥利用率随着施氮量增加呈先增后降趋势[20],适当增施氮肥有利于促进花后干物质积累、提高氮素转运效率[9,21];在施氮量0~225 kg·hm-2范围内增施氮肥有利于促进小麦干物质积累[22];施氮量为225 kg·hm-2时,稻茬小麦氮肥利用率较高[23]。在本试验中,相同基追比例下,在施氮量180~270 kg·hm-2内增施氮肥,氮素利用率、花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率呈先升高后下降趋势,以施氮量为225 kg·hm-2处理最高,与前人研究结果一致[16]。施氮量过高可能导致氮素滞留在营养器官或土壤中,从而降低氮素利用效率[24-25]。调整基肥与追肥比例能够提高氮肥农学效率和施肥效益[26],提高花后干物质积累量,促进营养器官中干物质向籽粒的转运[27-28]。前人研究表明,适当降低施氮量并提高基肥比例,

n=10; **:P<0.01.

可以实现稻茬小麦产量和氮素利用效率的同步提高[29],增加氮肥追施比例,花后干物质积累量对籽粒产量的贡献率呈先增后降趋势[16]。李欣欣等[10]研究认为,施氮量225 kg·hm-2、基追比例5∶5时,植株总吸氮量和总氮转运量最高。本研究结果显示,施氮量225 kg·hm-2、基追比例 6∶4处理显著提高了小麦氮素利用率、籽粒中干物质分配量以及花后干物质积累量,表明合理的施氮量及其运筹方式能够有效地促进营养器官中氮素向籽粒的转运、提高花后干物质积累量对籽粒产量的贡献率。也有研究表明,增加追肥比例有利于提高氮肥利用效率[10],这可能与土壤基础地力、环境、品种等有关。

3.2 氮肥运筹对稻茬小麦产量和品质的影响

有研究认为,氮肥的合理运筹与优质高产密切相关,产量和施氮量之间呈二次曲线关系[30],在0~300 kg·hm-2范围内增施氮肥,施氮量超过210 kg·hm-2时,稻茬小麦产量增加不显著[31]。在本试验中,在180~270 kg·hm-2范围内增施氮肥,小麦产量呈先升后降趋势,以施氮量为225 kg·hm-2时小麦产量最高。这可能是由于施氮量过高会加速氮肥流失,造成氮肥回收率和土壤残留率下降,从而导致小麦减产[32-33]。研究显示,优化施氮运筹方式能够有效增加小麦穗数并提高产量[34],如在施氮量为210 kg·hm-2,基追比例在1~2之间时小麦增产达76.3%[35],施氮量为300 kg·hm-2时,氮肥基追比例增加到6∶4时,小麦分蘖数和成穗率达到最大[36]。本研究中,施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理小麦穗数和产量最高,施氮量180 kg·hm-2、基追比例4∶6时小麦穗数最低,可能是由于基施氮肥量过少会影响小麦早期生长发育,降低群体数量,进而影响有效穗数,对小麦产量形成不利[37]。研究表明,优化施氮量和基追比例能较好地协调产量和品质之间的关系[8],如施氮量180 kg·hm-2、基追比例6∶4时稻茬小麦产量较高,且籽粒蛋白质和湿面筋含量符合弱筋小麦国家标准[14];施氮量225 kg·hm-2、追肥比例不超过50%,有利于同步提高宁麦9号籽粒产量和品质[16]。本试验中,施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理小麦产量显著高于其他处理,同时籽粒蛋白质和湿面筋含量符合弱筋小麦标准,表明通过优化施氮运筹方式能够协同实现小麦高产和优质。但由于地域差异,各地区需要因地制宜制定有针对性的氮肥运筹模式。

4 结 论

本试验条件下,施氮量225 kg·hm-2、基追比例6∶4处理的氮素在籽粒中的分配比率、氮素利用率和氮收获指数、花后干物质的积累量对籽粒产量的贡献率均最高,且小麦产量显著高于其他组合,籽粒蛋白质和湿面筋含量符合弱筋小麦标准,是适合江淮稻麦轮作区域小麦种植的最佳氮肥运筹模式。