依托深度阅读任务发展中学生思辨能力的英语教学探究

2022-08-06刘菲

刘 菲

引言

“深度学习”是一种基于理解的培养高阶思维的重要学习方式,也是一种以学习为中心,将所学知识和技能用于解决实际问题,以发展学生批判性思维、创新能力、合作精神和交往技能的认知策略(何玲、黎加厚2005)。相比传统的单一强调知识技能的“认知型学习”,“深度学习”更注重学生非知识层面的技能,包括自主与合作学习、自主建构和迁移所学知识、解决实际问题等方面的能力。作为一种综合性语言学习活动,英语阅读需要学生在前期积累大量的词汇、语法结构后,先对篇章进行理解、分析,再推断作者的写作意图并进行总结与评判,从而达到真正理解文章并学以致用的目的。因此,基于深度学习的英语阅读教学应更关注学生综合语言运用能力的提升,关注他们在“应用、分析、综合和评价”等高阶思维的学习和提升,关注其语言知识、语言技巧、学习策略、情感态度和文化意识等五方面素养的培养(章三根2017)。

下面,结合人教版(Go for it!)初中《英语》七年级(下)Unit 11 How was your school trip?第四课时教学案例,探索如何通过设计深度阅读教学活动培养学生的思辨能力。

一、教材分析

(一)教材地位和作用

本课时的课型为阅读课。整个单元以“学校郊游”为主题展开,Section B 2b 选择了海伦(Helen)和吉姆(Jim)两位学生的日记作为阅读文本。通过分析阅读文本发现,虽然他们参加的是同一场机器人博物馆的校园旅行,但是心情和感受不一样。

本堂课在整体单元中所起的作用主要表现在以下三个方面:(1)让学生了解日记这一体裁的格式、内容并尝试模仿写作;(2)引导学生学会使用一般过去时和恰当的形容词、副词描述并评价自己的一次旅行经历和感受;(3)使学生学会多方位、从不同角度辩证地看待问题,能接纳别人的不同观点,体谅他人,树立正确的价值观。

(二)教学目标

1.知识技能目标

(1)学生学会正确使用一般过去时谈论自己的旅行。

(2)学生学会用恰当的形容词和副词描述旅行中的活动,表达感受。

(3)学生学会写一篇有逻辑的游记。

2.能力目标

(1)学生能够正确使用各种阅读策略,如快速阅读、跳读、细读、看图猜内容、自读、联系上下文猜词义、排序等。

(2)学生能够模仿阅读文本,用一般过去时较完整地描述自己的一次旅行,包括时间、地点、活动等,并用恰当的形容词、副词评价活动,表达感受。

3.情感目标

学生能够在阅读、对话和交流中了解同学的旅行经历,分享自己的感受,体会人们对同一件事情持不同观点的现象,领悟积极的心态有助于更好地面对生活,形成正确的价值观和多角度看问题的思维能力。

4.思维目标

阅读具有多层思维,由易到难,从整体到细节,从语言到内容再到思维(曲虹、邹平英,等2003)。学生应能够在阅读中把握文章脉络和行文逻辑关系,提炼文本的主旨大意和逻辑顺序并仿写。

(三)教学重难点

1.教学重点

(1)学生能够使用快速阅读、略读等策略快速、准确地抓取文章信息。

(2)学生能够熟练掌握一般过去时的基本用法,使用一般过去时询问他人的旅行经历并进行相应的回答。

(3)学生能够丰富自己的语言知识,使用多种形容词和副词,多角度评价自己的旅行活动和感受。

2.教学难点

(1)学生刚接触一般过去时,对不规则动词的变形不够熟练。通过学习,学生应能够正确使用一般过去时和相应的形容词,较完整地描述自己的一次旅行并掌握文中出现的不规则动词的过去式,如taught、took、bought 等。

(2)学生不能使用丰富多样的形容词和副词表达自己的感受。

(3)学生应学会将各项阅读技巧潜移默化到实处,如快速阅读、细读等,由浅入深,做到深度阅读。

(四)学情

本堂课是借班上课,教学对象是浙江省杭州市某中学七年级学生。在课前了解和与学生互动的过程中了解到,他们的阅读基础和口语表达能力较好,思维活跃。在上一个单元,学生已经初步学习了一般过去时、形容词和副词的基本用法,阅读技巧和写作方法有待提高。

二、整体设计思路

(一)课前

教师提前收集学生秋游去杭州海塘遗址博物馆的照片并制作成小视频,作为课堂导入播放。本单元围绕School trip 话题展开,与学生的生活贴近,因此可以激发其学习兴趣,活跃课堂氛围,为接下来的课堂教学作铺垫。

(二)课中

首先,展示学生秋游的照片,让他们自由谈论自己在这次秋游中开展了哪些活动,鼓励其用不同的形容词描述活动和其自身感受并说明原因,从而导入新课。其次,让学生观察课本上的图片,猜测海伦和吉姆分别对这次校园郊游持哪种态度和有什么感觉。再次,让学生先阅读第一篇日记,在阅读过程中正确使用快速阅读、跳读、细读等阅读策略,了解文章大意和活动细节,绘制海伦旅行(Helen’s school trip)的思维导图;通过排序的方式先拼凑出吉姆完整的日记,再绘制吉姆旅行(Jim’s school trip)的思维导图。最后,让学生以小组为单位模拟新闻采访,描述自己的秋游经历并在全班汇报、分享。在此过程中,教师针对学生存在的问题及时解疑释惑。

(三)课后

教师设计分层作业:基础一般的学生根据自己绘制的思维导图,口头汇报旅行经历及感受;学有余力的学生将口头汇报以文字形式呈现出来(写作)。

此外,为了增强阅读的趣味性和挑战性,激发学生的学习兴趣,培养其逻辑思维能力,教师运用“翻转阅读”的方法,有意改变教材内容的呈现顺序。在教材上,由于两篇日记是在同一页出现的,学生很容易看出吉姆和海伦参加的是同一次旅行。在教学过程中,教师先为学生呈现第一篇日记,并要求他们在阅读第一篇日记后,根据思维导图尝试对打乱顺序的第二篇日记排序,再自主阅读,发现文章信息。这就大大提高了阅读难度,锻炼了学生的阅读能力。

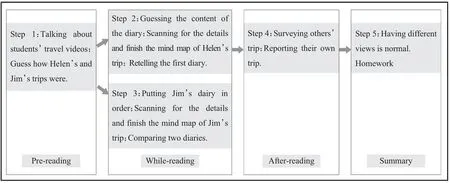

具体教学流程如下页图1 所示:

图1

三、教学过程

(一)读前活动:拉近与学生的距离,激发兴趣,激活已有图式

运用多媒体设备播放学生秋游的视频,在轻松的氛围中开始本堂课的教学。

Q1:你们在做什么?去了哪里?看到了什么?做了哪些活动?

Q2:你能用一个形容词描述这次秋游的感受吗?

追问:为什么你会有这样的感受?

【设计说明】

1.课堂激趣:以学生秋游的视频导入,将其带入真实的生活情境,使其有话可说,有感而发,激发其学习积极性。

2.激活旧知,发散思维:让学生用已知的形容词描述活动。答案是多元化的,体现问题的开放性。不同的学生有不同的见解。比如,有的学生形容:“It was an interesting trip because we made a seawall model.”也有学生认为:“It was a boring trip because it was too hot that day.”通过鼓励学生发表不同的看法,能够使他们积极参与课堂,提高阅读兴趣,激活已有背景知识。

(二)读中活动:利用导图,借助策略,获取信息,翻转阅读,提升能力

第一篇日记的阅读以教师引领发现、学生自主阅读的形式展开,过程见图2—6。

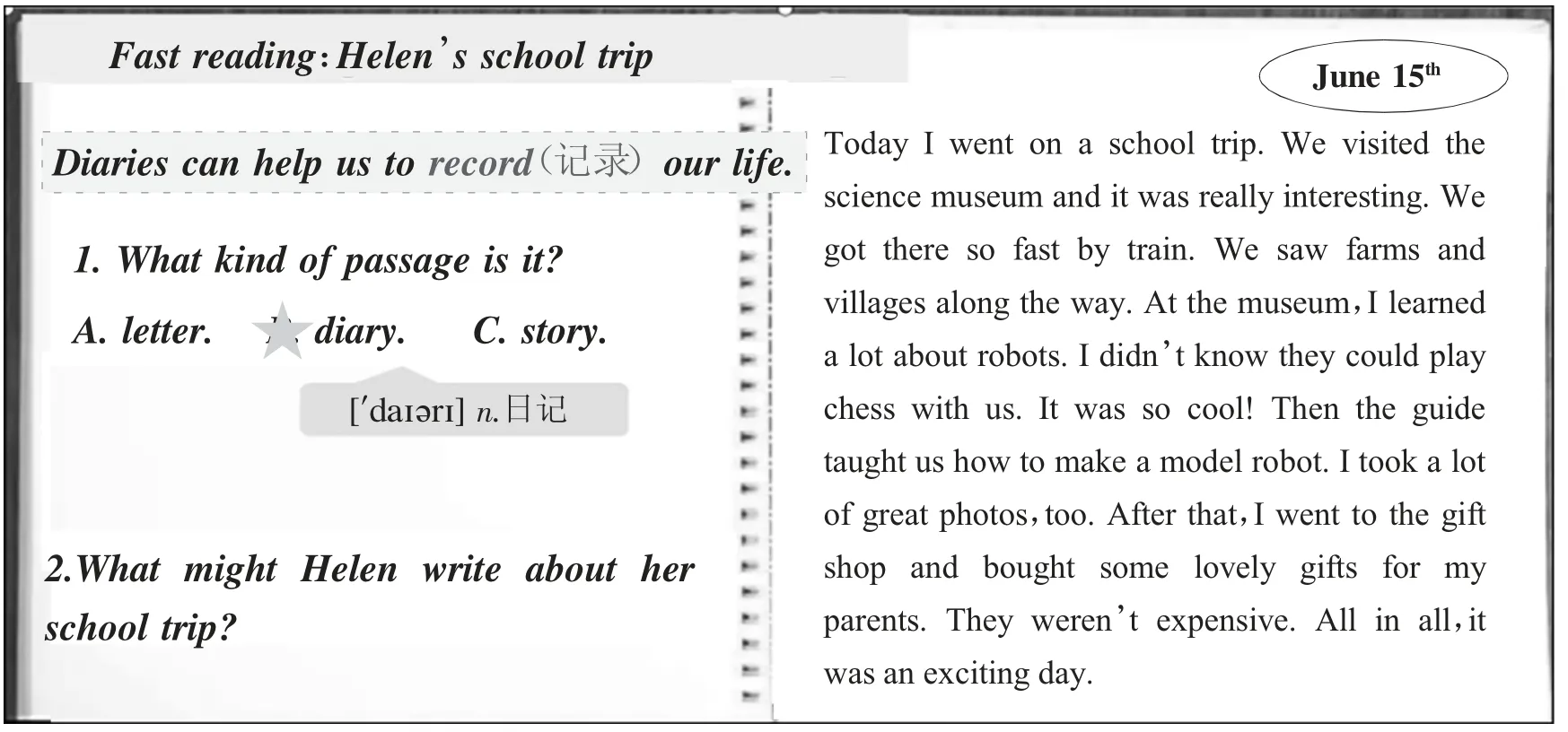

1.快读

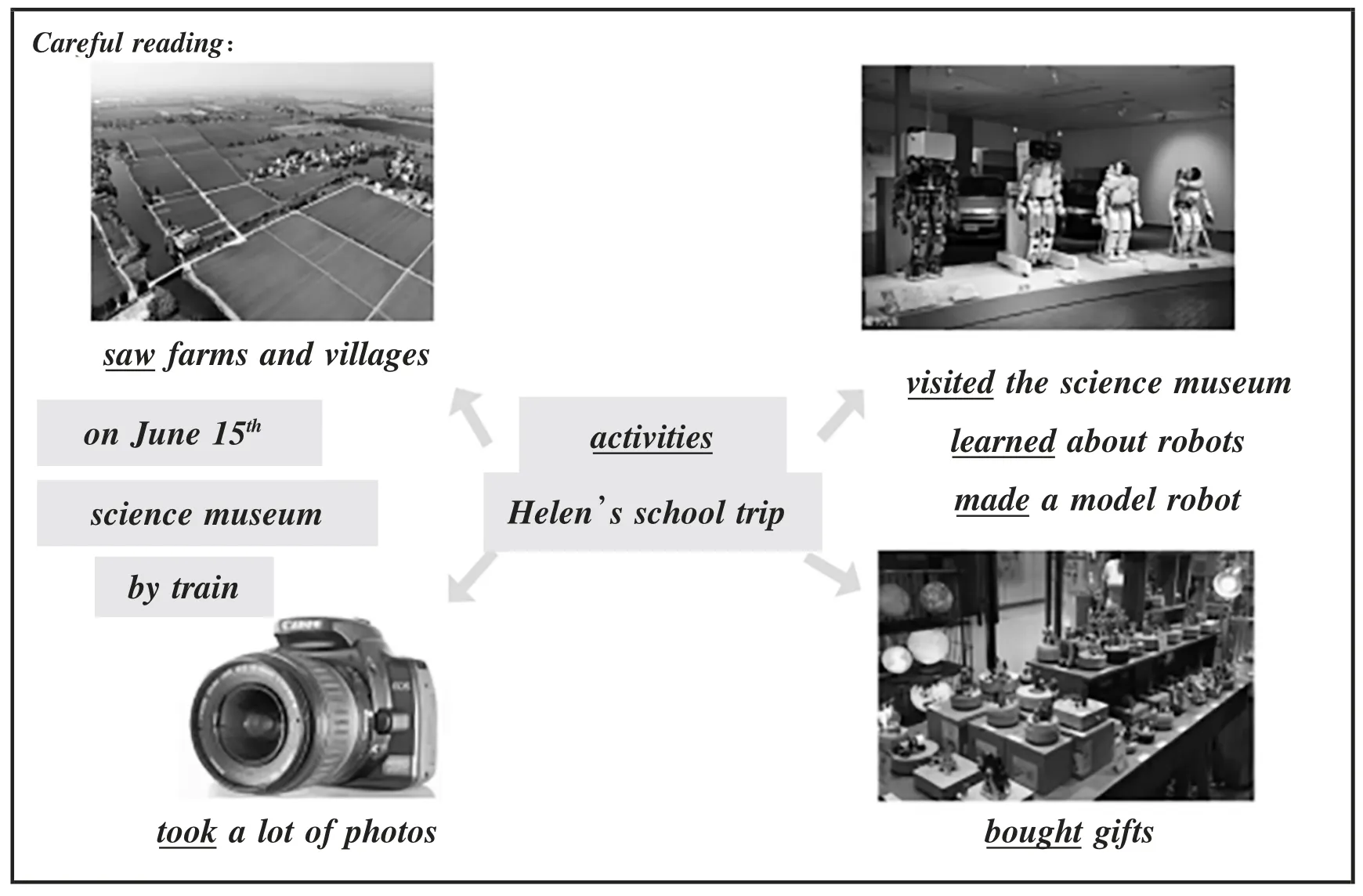

教师要求学生快速阅读第一篇日记,分析文章体裁并提炼海伦日记中的信息点(见图2)。

图2

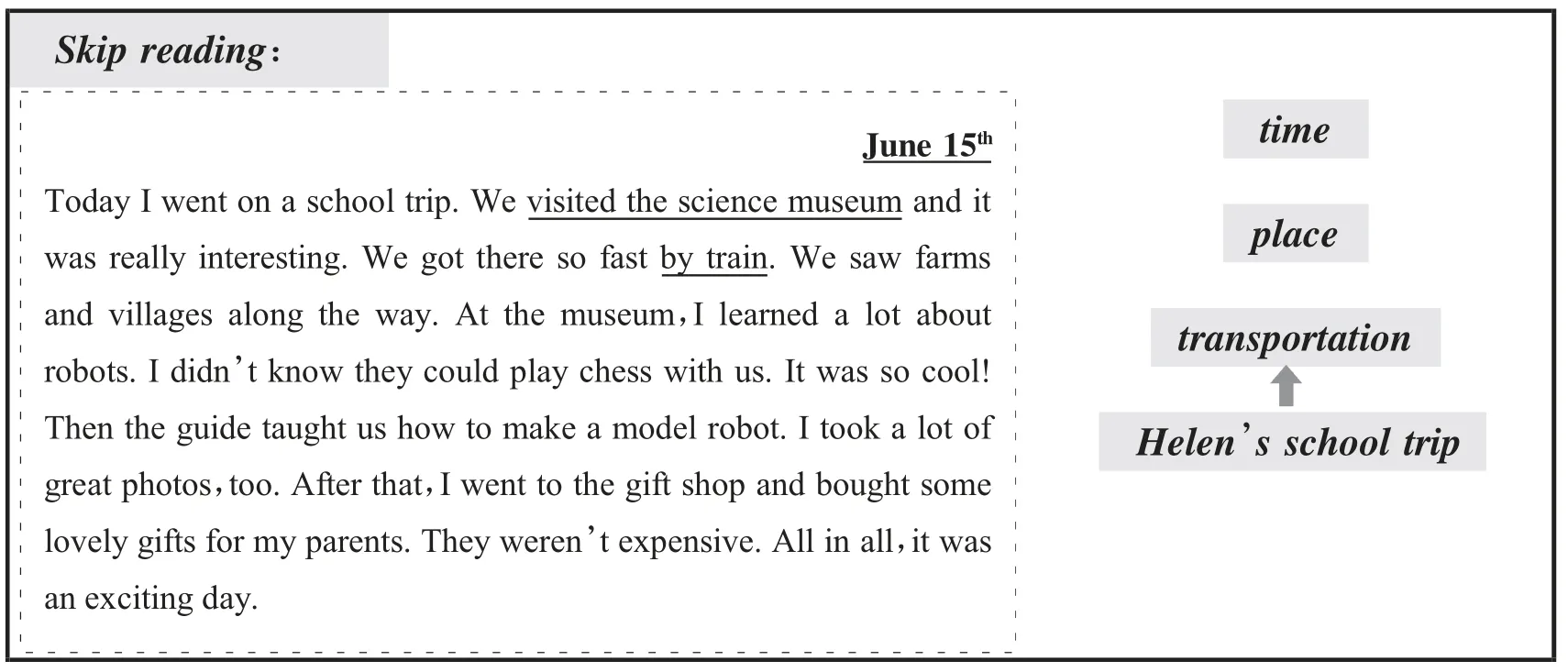

2.跳读

教师要求学生在文本中找出时间、地点和出游方式等细节信息并概括(见图3)。

图3

3.细读

教师展示出游图片,要求学生在文本中快速找到海伦所做的活动,完成思维导图中activities部分。此外,为了让学生特别注意动词的一般过去时态,注意不规则动词一般过去式的正确使用,教师用下画线对动词过去式作了标记,如saw、bought、took 等,加以提醒和深化记忆(见图4)。

图4

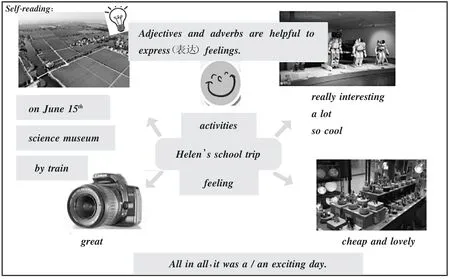

4.自读

学生自主发现海伦对这场school trip 的感受,并 通 过“What things makes Helen’s school trip exciting?”发现关于感受的细节用词,进一步感知海伦在活动中的感受(Helen’s feelings),抽丝剥茧地达到文本理解的目的(见下页图5)。

图5

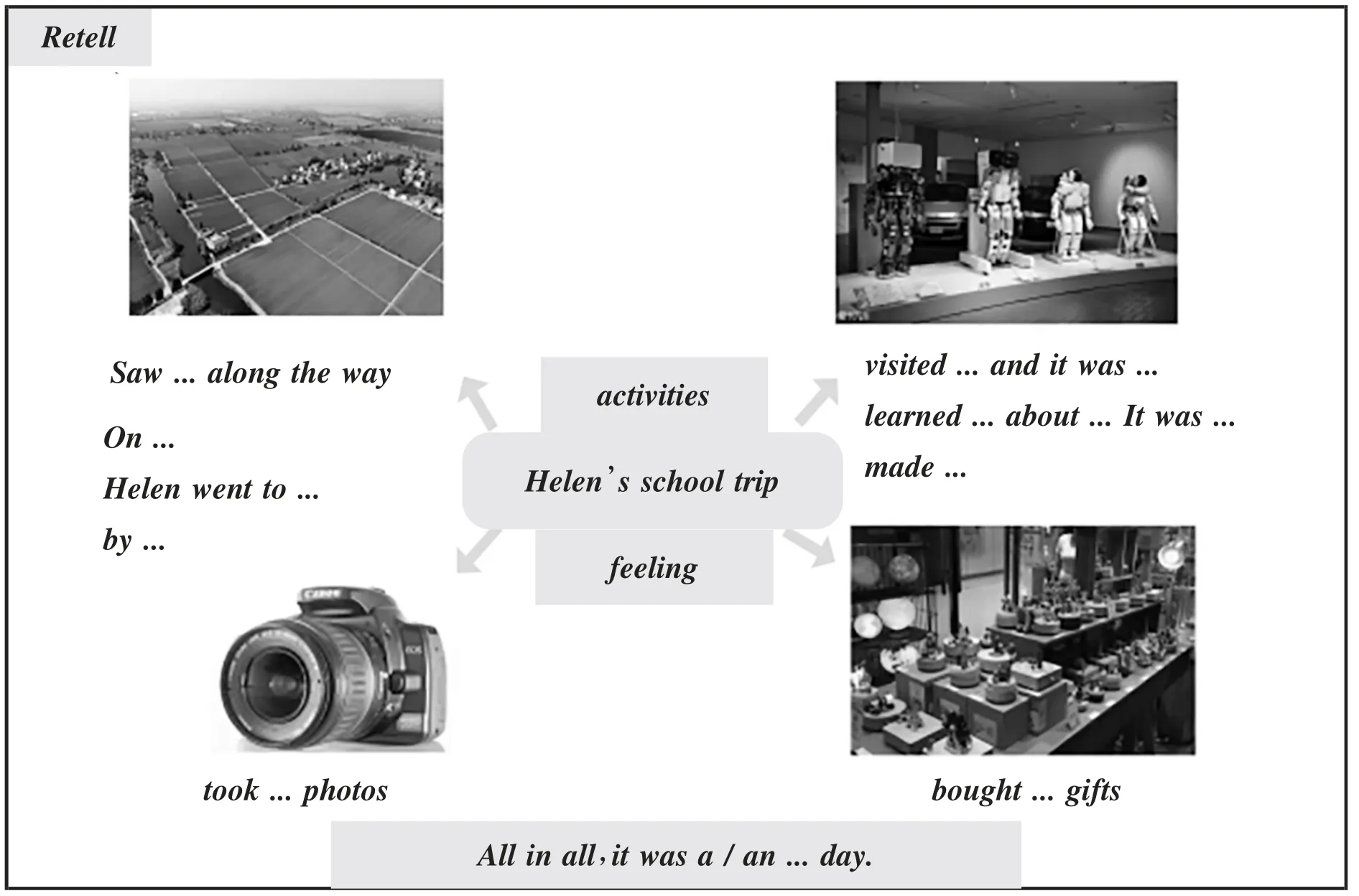

5.复述

教师要求学生复述Helen’s school trip,以实现文本理解和产出(见图6)。

图6

【设计说明】通过整体快速阅读,领略内容大意,概括文章信息点,为细读作准备;培养学生根据关键词如时间、地点、出游方式等快速抓取有用信息的能力,帮助其把握文章脉络;通过联系问题和关键词进行信息重构,提高学生对文章的理解和概括能力;提供“支架”,采用挖空的形式,帮助学生深化理解,为复述作准备;利用思维导图检验学生语言的习得和产出情况。

在处理第二篇日记时,为了增强阅读的趣味性和挑战性,激发学生的学习兴趣,培养其逻辑思维能力,教师采用“翻转阅读”和“对比阅读”的方法。其实,通过阅读第一篇日记,学生已经大致掌握了阅读的策略和方法,明确了日记文本的结构。因此,在教学过程中,教师有意改变了教材的呈现顺序,即先重点解读第一篇日记,然后过渡到第二篇日记,让学生自读,运用所学阅读策略自主发现。最后,教师将两篇日记放在一起对比,引发学生思考表达背后的情感态度,实现情感目标。

1.翻转阅读

教师创设“日记被小狗撕掉了”这一意外事件的情境,要求学生根据日记的关键信息点,尝试对打乱顺序的第二篇日记排序,以提高阅读难度,训练其逻辑思维能力(见图7)。

图7

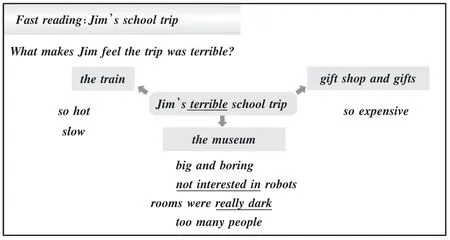

2.快读

教师要求学生根据思维导图挖掘“What makes Jim’s school trip terrible”的细节信息(形容词、副词),深入体会吉姆的情感态度(见图8)。

图8

3.对比阅读

学生通过对两篇日记中的关键信息点进行对比分析,发现海伦和吉姆的时间、地点和出行方式完全一致。通过这些重合的信息点,学生推断出海伦和吉姆参加的是同一场郊游活动。

4.探究阅读

教师引导学生思考海伦和吉姆在同一场旅行中感受不同的原因,让其体会人们对同一件事情持不同观点的现象,并领悟积极的心态会让生活更美好,因此要热爱生活,培养正确的价值观和多角度看问题的思维能力。

【设计说明】引导学生利用已掌握的阅读策略自主阅读,梳理文章脉络,理清行文逻辑。这样,学习过程从教师引导转向学生自主发现,提高了阅读速度;利用关键信息,揭示文章结构的内在联系,帮助学生深化理解;对文本背后的情感态度进行深度挖掘,培养学生的思辨能力。

(三)读后活动:以导为纲,拓展延伸,多维评价,迁移提升

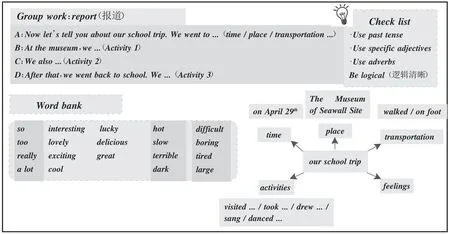

首先,教师创设某报社记者来校报道秋游活动的生活情境,展示学生的秋游照片,让他们根据照片回忆秋游进行的各类活动,为语言输出环节作准备;其次,以思维导图为主线,引导学生思考并口头汇报可以介绍秋游的哪些方面,发散思维;再次,让学生分组合作完成对这次秋游的描述,包括时间、地点、人物、活动及感受等;最后,给出评价量表,从时态、语言、逻辑三个维度评价,既有生生互评,又有教师口头点评(见图9)。

图9

【设计说明】首尾呼应:最后一个活动呼应课堂一开始播放的学生的秋游活动,让他们利用思维导图描述此次活动及感受;思维导图:搭建了有效的语言“支架”,口头报告有效促进了学生的语言输出,培养其逻辑思维能力和口语表达能力;深度愉悦:小组分工合作,让学生在口语交际活动中获得英语学习的成就感和愉悦感;多维评价:使学生认识自己,树立自信,反思及调整自己的学习过程,明确努力的方向。

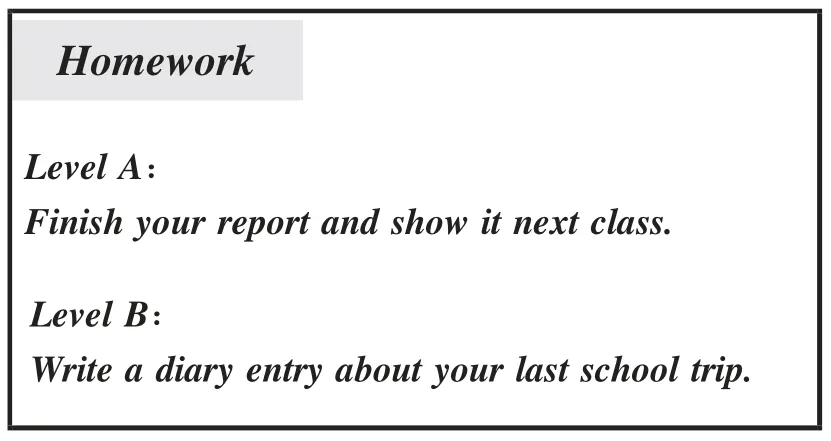

(四)课后作业:体现分层,学以致用

教师让基础一般的学生课后继续准备口语汇报;让学有余力的学生写一篇游记,描述这次秋游活动(见图10)。

图10

【设计说明】以读促写,帮助学生巩固所学知识,促进其阅读能力和写作能力的提升。

四、教学反思

本堂课教学氛围轻松、愉悦,教学活动环环相扣,教学过程注重阅读策略的训练和指导。在教材处理阶段,教师在处理文本后让学生进行对比阅读、探究式阅读,实现阅读主体的翻转,培养了其自主发现文章脉络与关键信息的阅读能力;在阅读阶段,指导学生运用快速阅读、跳读、细读、自读、复述、思维导图等阅读方法,较好地完成了文本理解和脉络梳理,提升了他们的思辨能力;在语言输出环节,首尾呼应,以导为纲,让学生学会了迁移应用,提高了语言综合能力。同时,在读后活动和作业反馈中实行多维评价,进一步检验课堂教学效果,激发了学生的学习热情。

然而,本堂课还存在有待改进之处:(1)阅读过程操之过急,没有留给学生充足的思考时间,导致课堂太“满”;(2)“脚手架”的搭建形式较单一,没有充分考虑到“学困生”的接受程度,设计的教学活动缺乏梯度,没有面向全体学生;(3)在处理文本的过程中没有引导学生深刻感受语言及情感,缺乏从提高阅读技巧到提高语言能力的转变。

结语

阅读能力的培养是英语教学的重要内容。人教版(Go for it!)初中英语教材每个模块第四课时都被用来培养学生的阅读技巧,促进他们了解文化背景知识,学习基本的语法、句法。“授之以鱼,不如授之以渔”,在初中英语阅读教学中,教师应重视学生自主思考和思辨能力的培养,引导他们采取不同的阅读方式和策略,由浅入深,由表及里,化零为整,逐步提升思维能力,打造教、学、评一体化的高质量课堂。