红紫芽品种的茶类适制性研究

2022-08-06王秋霜曹冰冰秦丹丹潘晨东李红建方开星倪尔冬姜晓辉吴华玲

王秋霜,曹冰冰,2,王 青,秦丹丹,潘晨东,李 波,李红建,方开星,倪尔冬,姜晓辉,吴华玲,

(1.广东省农业科学院茶叶研究所,广东省茶树资源创新利用重点实验室,广东广州 510640;2.湖南农业大学茶学系,湖南长沙 410128)

红紫芽茶树是一种特异珍稀茶树资源,其新梢幼嫩芽叶全年呈紫色或紫红色,富含花青素(含量在1%以上),因此用红紫芽茶鲜叶制作的茶叶一般叶底发暗、滋味苦涩、品质不佳[1]。一般常规绿芽茶树新稍幼嫩芽叶呈绿色或黄绿色,其鲜叶内的花青素含量较少,仅占干物重的0.01%左右。随着科学家们对植物花青素特殊保健功效的深入研究,红紫芽茶近年来也逐渐成为茶叶领域的研究热点,国内外都竞相开展了红紫芽茶树资源的收集和新品种选育[2−7],国内已选育出紫鹃和紫嫣两个知名红紫芽品种[7]。本团队前期筛选了多个稳定的红紫芽品系[8−9],获得了三个综合性状优良、具有开发前景的新品种(系),即红叶1 号、红叶2 号、丹妃。

目前,研究领域对红紫芽茶已经开展了多项研究[10−14],包括紫鹃和紫嫣的多茶类适制等。然而,关于本团队选育的红叶1 号、红叶2 号、丹妃的茶类适制性研究却未见报道。因此,本研究以红叶1 号、红叶2 号、丹妃为供试原料,适制成绿茶、白茶和红茶三大茶类,并通过理化品质分析结合感官审评综合评价所选育的红紫芽茶的适制性,以期为其合理开发和利用提供理论依据,对于拓展红紫芽茶在产业上的广泛应用有重要作用。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

以本单位自主选育的红紫芽品种(系)红叶1 号(新稍嫩叶呈紫红色)、红叶2 号(新稍嫩叶呈紫红色)、丹妃(新稍嫩叶呈红紫色)为供试组材料,以普通茶树品种—英红九号为对照(见图1) 上述茶树均种植于广东省茶树种质资源库(广东省农业科学院茶叶研究所清远英德茶树资源圃),分别于2016 年9 月(秋茶)、2017 年4 月(春茶)、7 月(夏茶)三个季节采摘茶树一芽二叶嫩梢。

图1 实验的茶树品种/系Fig.1 Tea varieties/lines used in this study

酒石酸亚铁 分析纯,上海誉宇新材料科技有限公司;茚三酮 分析纯,中天精细化工有限公司;蒽酮 分析纯,上海至鑫化工有限公司;标准品包括表儿茶素(Epicatechin,EC)、儿茶素(Catechin,C)、表没食子儿茶素(Epigallocatechin,EGC)、表儿茶素没食子酸酯(Epicatechin gallate,ECG)、表没食子儿茶素没食子酸酯(Epigallocatechin gallate,EGCG)、儿茶素没食子酸酯(Catechingallate,CG)、没食子儿茶素没食子酸酯(Gallocatechin gallate,GCG)和没食子儿茶素(Gallocatechin,GC) Sigma 公司,纯度均≥98%。

JY-6CST-90B 型燃气茶叶杀青机、6CHZ-9B 型茶叶烘干机 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司;AYX-6CRT-25B 型茶叶揉捻机 福建安亿鑫机械设备有限公司;722S 型可见分光光度仪 上海精密科学仪器有限公司;5417 型冷冻式离心机 德国艾本德有限公司;1200 型安捷伦液相色谱 美国安捷伦科技有限公司;55-4 型冷冻干燥机 Scanlaf公司。

1.2 实验方法

1.2.1 茶叶制备 根据实际生产经验,红紫芽茶鲜叶采摘后分别按照下列工艺制成烘青绿茶、白茶和红茶。烘青绿茶制作工艺步骤:鲜叶采摘后在260 ℃下杀青5~6 min,再对杀青的鲜叶揉捻1 h,最后85 ℃干燥1.5 h。白茶制作工艺:鲜叶萎凋48~72 h,然后在85 ℃下干燥1.5 h;红茶制作工艺:鲜叶萎凋15~20 h 后揉捻1.5 h,发酵6~8 h,最后85 ℃干燥1.5 h。成品茶粉碎后置于4 ℃冰箱保存,用于后续的理化分析。

1.2.2 指标测定方法 水浸出物的测定采用重量法[15]。1.0 g 粉碎茶样在100 mL 沸水中提取45 min得到茶汤待测液。称取50 mL 提取液放置于已经称重的干燥重蒸发皿中,加热水浴蒸发至干燥。蒸发皿在120 ℃下干燥2 h,直到蒸发皿重量达到恒量。根据蒸发前后蒸发皿的重量差计算可溶性固形物的含量。茶多酚含量测定采用比色法[15],稍有改动。称取上述1.0 mL 茶汤,与4.0 mL 蒸馏水、5.0 mL 染色液和15 mL 缓冲液混合,利用分光光度计在540 nm处测定吸光度。对照品用蒸馏水代替提取液测定吸光度。茶多酚含量根据两个吸光度的差值进行换算。

儿茶素及咖啡碱含量的测定采用HPLC 方法[15],稍有改动。将0.2 g 茶粉用70%甲醇提取两次,将提取液通过0.22 μm 微孔过滤器过滤得到提取液。利用高效液相色谱进行儿茶素和咖啡碱的测定。HPLC 条件包括进样量:10 μL;柱子:5 μm ZORBAX Elips XDB-C18(4.6 mm×150 mm);温度:30 ℃;流动相A:乙腈/乙酸/甲醇/水(2:1:4:193);流动相B:乙腈/乙酸/甲醇/水(20:1:40:127);洗脱梯度:在最初的25 min 内,通过线性梯度将100%流动相A 转化为100%流动相B,然后再将100%流动相B 转化为100%流动相A 5 min;流速:1 mL/min;检测器:安捷伦SPD-10A 紫外线检测器;波长:280 nm。

氨基酸的测定采用GB/T 8314-2013 茶叶游离氨基酸总量测定[16];称取1.0 mL 上述茶汤,加入2%茚三酮溶液0.5 mL 和pH8.0 磷酸缓冲液0.5 mL,摇匀后置于沸水浴中加热15 min,冷却后定容至25 mL,570 nm 处测定吸光度,根据标准曲线y=0.8518x+0.186(R2=0.9949)换算含量。可溶性糖通过蒽酮比色法测定[17];吸取8 mL 蒽酮试液注入25 mL 容量瓶中,其中加入1 mL 浸提的茶汤,摇匀后沸水浴7 min,冰浴冷却后于620 nm 处测定吸光度,根据标准曲线y=344.75x+10.352(R2=0.9944)换算含量。

鲜叶中花青素总量采用分光光度法测定[18],成品茶中花青素的测定采用分光光度法(pH 示差法)[19]。红茶、绿茶及白茶的感官审评方法参考GB/T 23776-2018 茶叶感官审评方法[20]。感官评价在广东省茶树资源创新利用重点实验室进行,由五名具有茶学背景的评茶师组成评价小组(年龄在40~50 岁),在室温(约25 ℃)下进行感官审评。称取茶样3.0 g,茶水比1:50 置于评茶杯中,红茶和白茶分别冲泡5 min、绿茶冲泡4 min 后滤出茶汤,按汤色、香气、滋味和叶底的顺序逐项审评。

1.3 数据处理

2 结果与分析

2.1 不同季节红紫芽茶理化成分分析

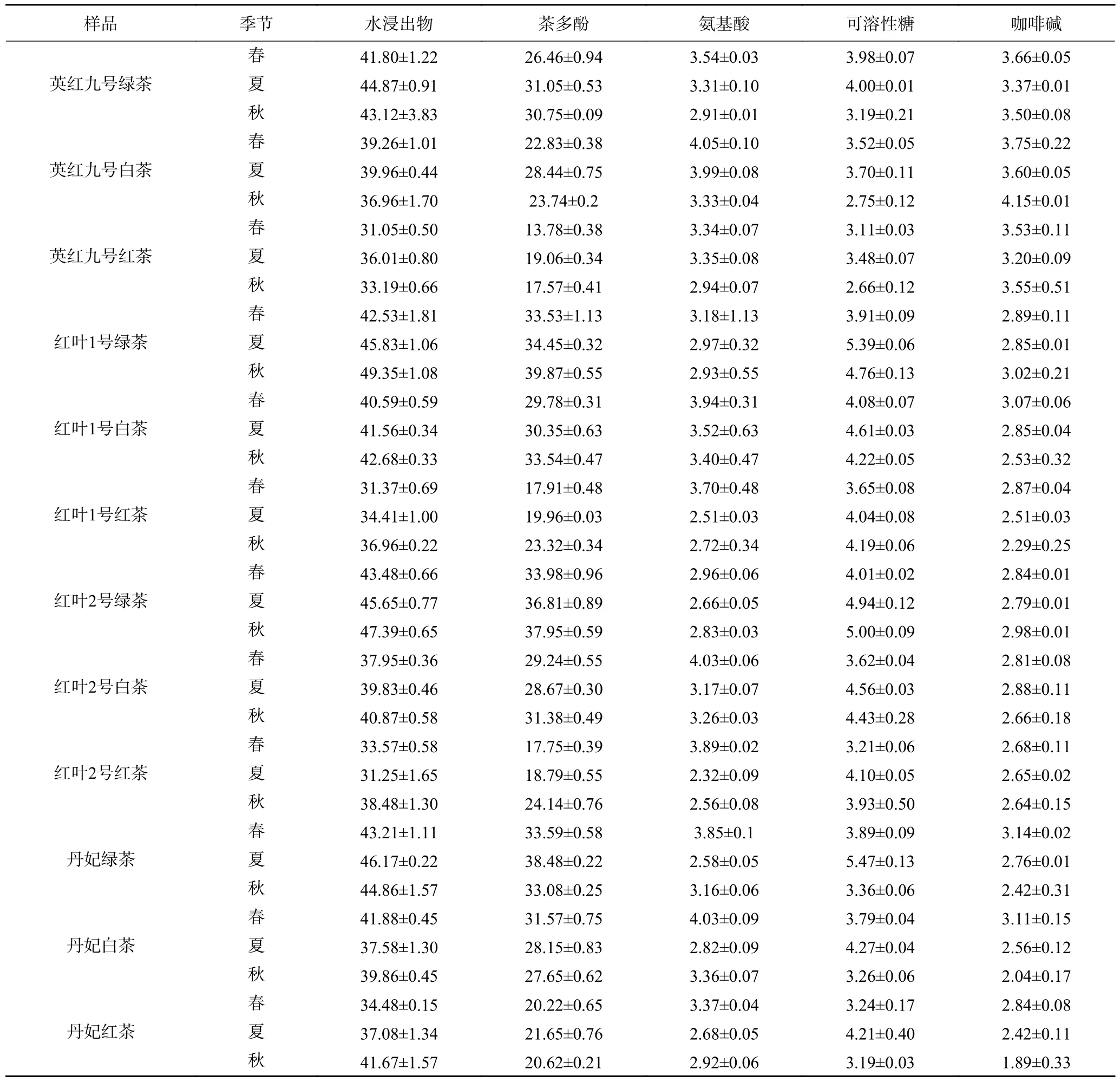

2.1.1 不同季节茶树鲜叶基本理化成分比较 不同季节红紫芽茶鲜叶理化成分结果见表1 所示。供试组茶树鲜叶水浸出物含量除丹妃外三季平均含量高于对照样品,但未达到显著水平(P<0.05)。供试组鲜叶水浸出物含量红叶2 号最高,三季平均达45.01%,丹妃含量较低(三季平均37.01%);大部分红紫芽秋季样本水浸出物高于同一品种其他季节,主要原因是经过季节和时间的积累内含物质不断累积和丰富。

表1 茶树鲜叶不同季节理化成分分析(%干重)Table 1 Analysis of physical and chemical composition in fresh tea leaves in different seasons (% dry weight)

供试样本红叶1 号、红叶2 号和丹妃茶多酚三季平均含量均显著高于对照(P<0.05);供试组鲜叶样本茶多酚含量红叶2 号最高,三季平均达37.61%;除丹妃外,红叶1 号和红叶2 号夏季秋季茶多酚含量均高于春季。有报道称,‘紫娟’鲜叶茶多酚春季最低(18.99%),夏季最高(24.76%)[21]。‘紫嫣’春季一芽二叶茶多酚含量最高,达到20.36%[7]。本研究的红紫芽鲜叶茶多酚含量均高于‘紫娟’和‘紫嫣’,这主要是由于茶树品种不同引起的。

氨基酸分析结果表明,供试组样本除了红叶2 号外,其余样本三季平均含量与对照差异不显著(P>0.05);丹妃氨基酸三季平均含量最高为2.76%,红叶2 号最低(2.07%);春季供试样品的氨基酸含量最高,夏季最低,如春季丹妃氨基酸含量达3.24%,预示春茶在口感滋味上可能更具鲜味。

供试组可溶性糖含量三季平均含量均高于对照组,但未达到显著差异水平(P>0.05);红叶1 号可溶性糖含量最高,达到4.65%;除丹妃外,夏季供试组样品可溶性糖含量高于其他季节。

供试组样品咖啡碱含量均显著低于对照组(P<0.05),红叶1 号咖啡碱含量最高,达到2.46%,丹妃含量最低(2.33%),三个红紫芽茶鲜叶中咖啡碱的含量比较稳定。不同样品的咖啡碱含量在三个季节表现不一致:红叶1 号咖啡碱含量表现为春季>秋季>夏季,红叶2 号则表现为秋季>春季>夏季,而丹妃则表现为春季>夏季>秋季。

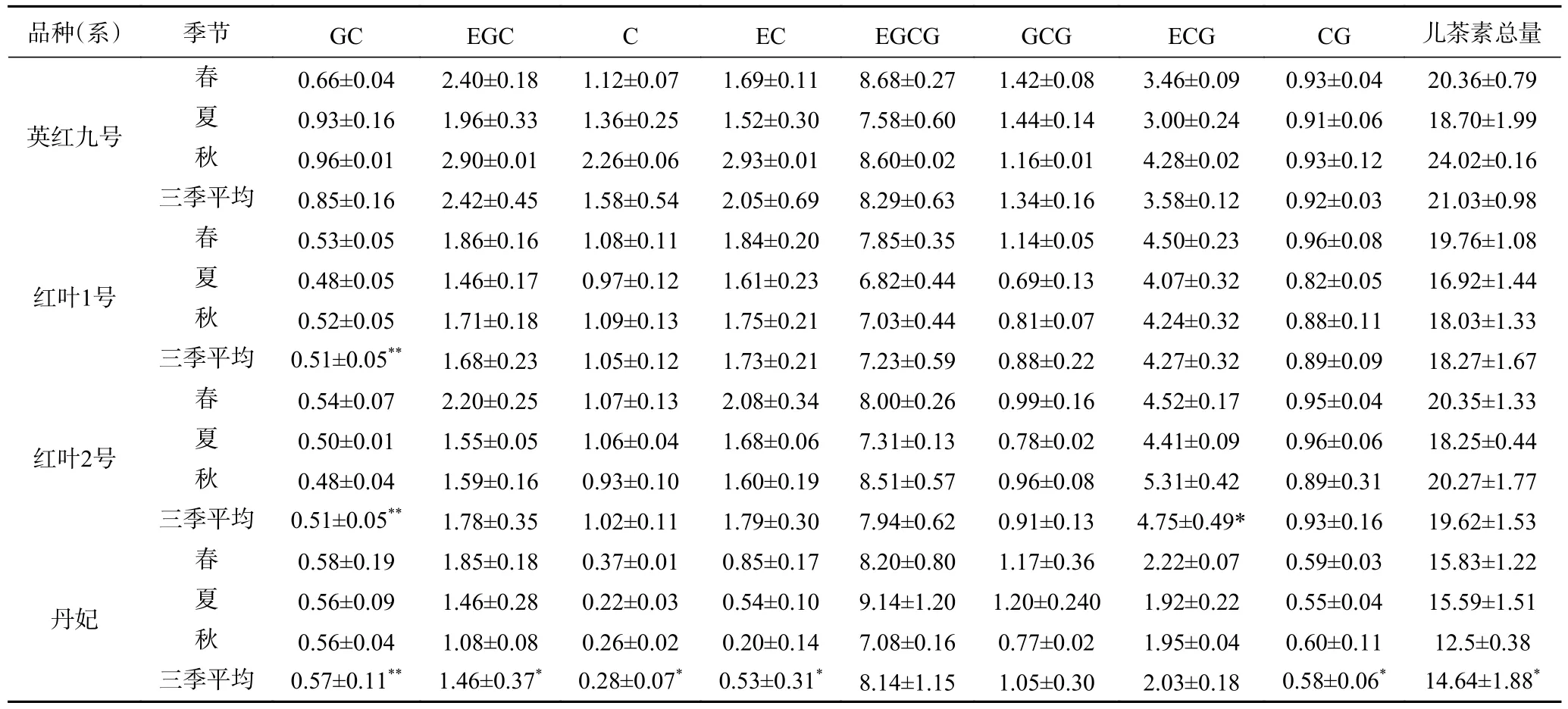

2.1.2 不同季节成品茶基本理化成分比较 红紫芽茶制成三种不同茶类后,理化成分如表2 所示。总的来说,大部分红紫芽茶加工成红茶后,水浸出物、茶多酚、可溶性糖及咖啡碱含量普遍低于绿茶和白茶;制成的绿茶中各理化成分含量最高。有研究表明,‘紫娟’鲜叶制成的烘青绿茶中品质物质含量较其制成的白茶和红茶等茶类丰富[22],与本研究结论类似。说明,不同品种的红紫芽绿茶含有更多的理化成分。

表2 不同季节绿茶、白茶和红茶理化成分分析(%干重)Table 2 Analysis of physical and chemical composition in green tea,white tea and black tea of different seasons (% dry weight)

水浸出物和茶多酚含量的分析结果表明,同一红紫芽品种制成的绿茶>白茶>红茶。如丹妃绿茶茶多酚含量为35.05%,而相应白茶含量为29.12%,红茶则为20.83%。红茶的发酵工艺同时促进了茶多酚转化为茶黄素、茶红素及茶褐素,这是导致红茶中茶多酚含量降低的主要原因[23−26]。秋季成品茶水浸出物普遍高于其他两季成品茶含量,以红叶1 号为例,其秋季绿茶水浸出物含量为49.35%,而夏季含量为45.83%,春季含量为42.53%。

供试组绿茶中可溶性糖含量高于白茶和红茶,三季平均含量达到4.24%~4.69%,红茶最低,三季平均含量为3.54%~3.96%;夏季样品可溶性糖含量普遍高于其他季节样品。绿茶炒制和揉捻过程促进了糖类物质前体的解体,导致可溶性糖总量增加[20,23]。与对照品种相比,供试组绿茶制品可溶性糖含量较高,可以中和部分花青素带来的苦涩问题。

氨基酸含量在加工制成的白茶中高于同一品种(系)的绿茶和红茶,本研究中白茶中氨基酸含量达3.40%以上,而红茶和绿茶中氨基酸含量在3%左右;这个规律在‘紫娟’白茶中同样存在[22]。可能是由于鲜叶萎凋后直接进行干燥,更大程度地保留了鲜叶中的氨基酸,有利于增加白茶的鲜爽度[24−26]。从不同季节茶叶的表现来看,春季成品茶明显高于其他季节。各成品茶的氨基酸含量明显高于鲜叶,增加了茶汤的鲜味。对照组成品茶氨基酸含量均高于供试组成品茶。

咖啡碱含量的变化相对来说比较稳定,其中绿茶中咖啡碱含量普遍高于其他茶类,但是差异不明显。

2.2 不同季节红紫芽茶儿茶素组分分析

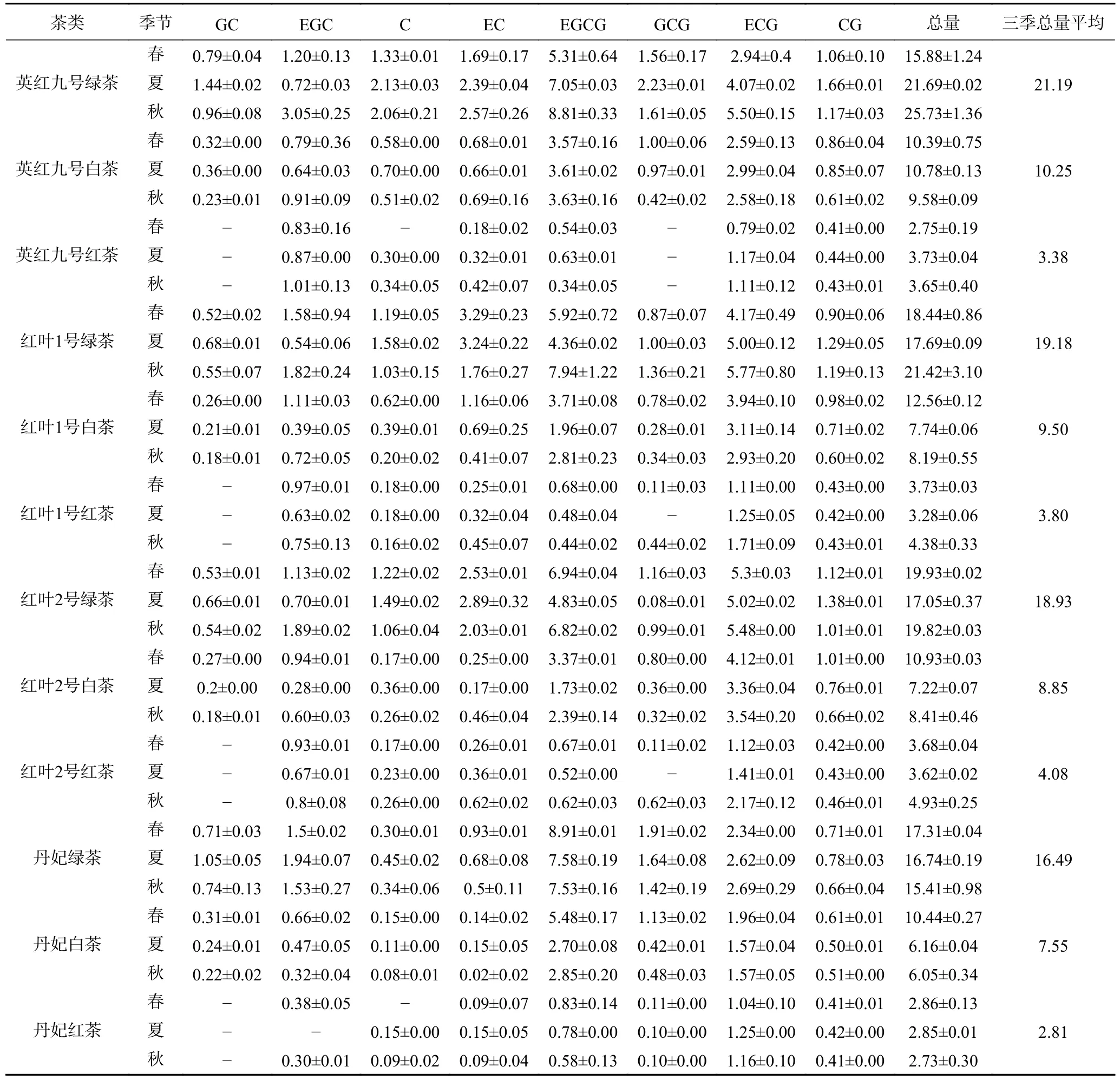

2.2.1 不同季节红紫芽茶鲜叶儿茶素组分 不同季节茶树鲜叶儿茶素组分及含量结果如表3 所示。可以看出,各个品种(系)的季节性变化规律较为复杂。

从儿茶素总量来看,春季样品中儿茶素总量明显高于其他季节,红叶1 号与红叶2 号夏季含量最低,丹妃秋季最低。从不同红紫芽品种(系)来看,红叶1 号与红叶2 号儿茶素总量高于丹妃,红叶2 号含量最高,达到19.62%。与对照相比,丹妃儿茶素总量显著低于对照(P<0.05),其他供试样品与对照差异不显著(P>0.05)。有研究分析表明,‘紫娟’一芽二叶鲜叶样品中儿茶素总量为206.87 mg/g[21],对比本研究可以看出,‘紫娟’儿茶素总量高于丹妃、红叶1 号和红叶2 号。

从儿茶素组分平均含量来看,供试组中GC、EGC、EC 在春季鲜叶中高于其他季节,与儿茶素总量的规律一致。从不同红紫芽品种(系)来看,红叶2 号中EGC、EC、ECG、CG 三季平均含量高于其他紫芽茶;而丹妃EGC、C、EC、ECG、CG 含量低于其他紫芽茶。与对照相比,C、GC、EC、GCG、EGC、EGCG 含量普遍低于对照样品。酯型儿茶素EGCG是含量最高的儿茶素组分,达到6.82%~9.14%。儿茶素种类对茶汤苦涩味的贡献比较复杂,简单儿茶素如EC、C 和EGC 等滋味较醇和、回味爽口,而酯型儿茶素如EGCG、ECG 和GCG 等则是茶汤苦涩味的主体。有研究表明,‘紫嫣’和‘紫娟’儿茶素组分中,EGCG 含量最高,且酯型儿茶素含量显著高于简单儿茶素[21],与本研究结论一致。

2.2.2 不同季节成品茶儿茶素组分 不同季节不同品种红紫芽成品茶的儿茶素组分及含量如表4 所示。从表中可以看出,制成的绿茶产品中保留了鲜叶中较多的儿茶素物质,其儿茶素总量明显高于同一品种(系)的白茶和红茶制品。红紫芽绿茶儿茶素总量达到16.49%~19.18%,白茶儿茶素总量为7.55%~9.50%,红茶儿茶素总量在2.81%~4.08%。红茶儿茶素降低的原因主要是由于发酵导致儿茶素的氧化降解[27]。供试组红紫芽成品茶与对照制成的成品茶中儿茶素总量差异不明显。从不同季节的成品茶来说,除了红叶1 号绿茶和红茶、红叶2 号红茶秋季儿茶素总量高于其他季节外,其余红紫芽茶成品茶都是春季儿茶素总量高于其他季节,说明春季的成品茶在口感上更为鲜爽。

另外,从单一儿茶素组成来看,GC、GCG 在多个红茶制品中因含量低而未被检出。EGCG 在制成的绿茶中含量最高,红茶最低。表3 和表4 对比发现,红紫芽茶EGCG 含量明显低于茶树鲜叶;而EC 及ECG、CG 的含量则高于鲜叶。整体来说,酯型儿茶素含量明显高于简单儿茶素。

表3 不同季节茶树鲜叶儿茶素组分及含量(%干重)Table 3 Compositions and contents of catechins in fresh tea leaves during different seasons (% dry weight)

表4 不同季节成茶儿茶素组分及含量(%干重)Table 4 Catechins components and contents in processed teas during different seasons (% dry weight)

2.3 不同季节红紫芽茶花青素含量分析

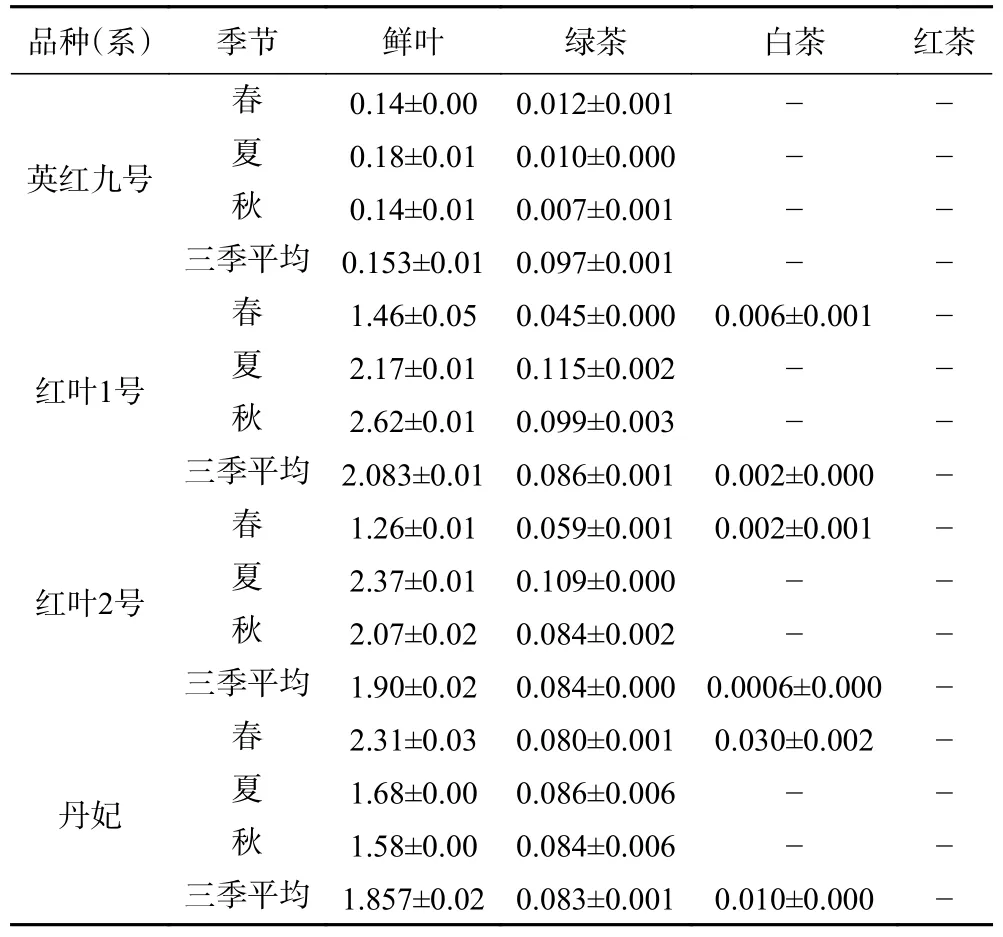

红紫芽茶鲜叶及成品茶中花青素含量如表5 所示。在鲜叶花青素含量中,红叶1 号>红叶2 号>丹妃;红叶1 号和红叶2 号夏秋季含量均高于春季,而丹妃则是春季高于夏秋季。有研究表明,‘紫娟’一芽二叶鲜叶中花青素含量为5.48 mg/g[28],‘紫嫣’鲜叶花青素含量为1.298 mg/g[21],对比可以看出,本研究中的红紫芽茶树鲜叶中花青素明显高于‘紫娟’和‘紫嫣’。还有研究表明,‘紫娟’和‘紫嫣’鲜叶中花青素含量在夏季最高,秋季次之,春季最低[15,21],与红叶2 号规律一致。

不同成品茶中花青素的测定结果表明,除了春季红叶1 号白茶、红叶2 号白茶、丹妃白茶中检出痕量的花青素外,其余不同季节的白茶和红茶样品中均未检出花青素,其原因可能是花青素受到加工的影响而降解;相反,在不同季节绿茶样品包括对照英九绿茶中均检出少量的花青素。红紫芽绿茶样品中花青素含量特征是夏季>秋季>春季,与早期的研究结论规律类似[14];虽然夏季样品含量最高,也仅仅为0.086%~0.115%(表5)。

表5 不同季节茶树鲜叶及成品茶花青素含量(%干重)Table 5 Anthocyanins contents in fresh tea leaves and processed teas during different seasons (% dry weight)

2.4 不同季节红紫芽茶成品茶感官审评

茶叶感官审评是借助人的感觉器官,通过一定的评茶程序来确定茶叶品质的一种方法,具有快速、简便、准确等优点,被茶叶界广泛认可和使用。根据茶叶审评国家标准获得不同季节绿茶、白茶和红茶的感官审评结果(表6~表8)及感官审评的照片(图2~图4)。

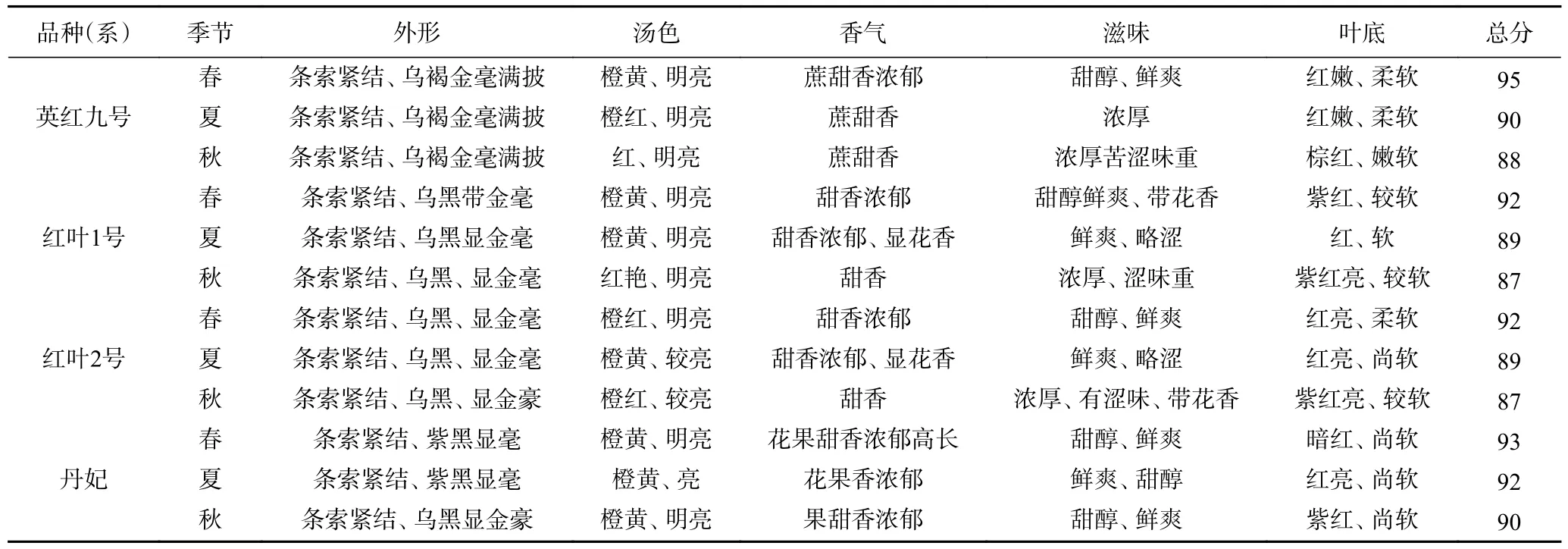

对照英红九号是目前推广较为广泛的红茶品种,叶大柔软,水浸出物和茶多酚含量高,易发酵,制成的红茶蔗甜香浓郁,口感甜醇鲜爽,品质非常优异。与英九相比,红紫芽茶鲜叶中也含有较多的茶多酚,制成的红茶品质较好,普遍具有甜香浓郁、滋味甜醇、鲜爽的特点。夏秋季红茶中丹妃品质较好,花果甜香浓郁,滋味甜醇鲜爽,无苦涩味;而红叶1 号和红叶2 号红茶则苦涩味较重,品质欠佳(表6、图2)。

图2 不同品种(系)春季红茶审评照片Fig.2 Photos of spring black tea soup in different varieties (lines)

表6 不同季节红茶感官审评结果Table 6 Results of sensory evaluation to black teas from different seasons

红紫芽茶树品种(系)制成绿茶后,汤色呈淡紫色或红紫色,春季品质优于其他季节;香气因品种而异,红叶1 号和红叶2 号呈明显栗香,而丹妃除了有绿茶特有的栗香外还带花香;由于红紫芽品种(系)高含量的花青素积累,其绿茶普遍具有涩味,其中红叶1 号和红叶2 号绿茶涩味较重,丹妃绿茶涩味很淡。而对照英九制成的绿茶苦涩味重,香气主要为清香,未出现绿茶典型的栗香(表7、图3)。

图3 不同品种(系)春季绿茶审评照片Fig.3 Photos of spring green tea soup in different varieties (lines)

表7 不同季节绿茶感官审评结果Table 7 Results of sensory evaluation to green teas from different seasons

红紫芽品种(系)制成的白茶滋味醇鲜爽。在香气方面,红叶1 号、红叶2 号具兰花香,而丹妃白茶花果香浓郁纯正。本研究选用的红紫芽茶品种(系)制作的白茶具有明显的花香或果香,滋味甜醇鲜爽,香气和滋味均优于对照英九(表8、图4)。

图4 不同品种(系)春季白茶审评照片Fig.4 Photos of spring white tea soup in different varieties (lines)

表8 不同季节白茶感官审评结果Table 8 Results of sensory evaluation to white teas from different seasons

一般认为,紫芽茶加工的茶叶品质不佳[29]。但综合来看,本研究中红紫芽茶树品种(系)的春季成品茶因含有高含量的茶多酚、氨基酸和可溶性糖外,品质均优于夏秋季节,香气浓郁,滋味上除了绿茶略微带涩外,整体滋味较为醇和鲜爽。红紫芽制成的绿茶具有典型栗香特征,因含有一定量的花青素绿茶汤色呈出红紫色,视觉上具有很好的观赏性,可以作为一种特异茶饮推广;制成的红茶具有浓郁的花香或果香特征;制成的白茶具有优雅、浓郁的花香或果香,同时滋味甜醇鲜爽,无苦涩味,是非常适合红紫芽茶的一类产品形式。

3 结论

本研究利用红紫芽茶树新品种(系)红叶1 号、红叶2 号、丹妃分别制成红茶、绿茶和白茶。结果表明,红紫芽制成的绿茶和白茶中水浸出物、茶多酚、可溶性糖及咖啡碱、儿茶素高于相应的红茶。绿茶中各理化成分含量最高,其中,可溶性糖含量三季平均为4.24%~4.69%,而红茶则为3.54%~3.96%;绿茶茶多酚总量为35.05%~36.24%,红茶茶多酚总量为20%左右;氨基酸含量在制成的白茶中高于同一品种(系)的绿茶和红茶,白茶中氨基酸含量达3.40%~3.62%,而红茶和绿茶中氨基酸含量在3%左右。整体来看同一品种春茶的品质最好。大部分红紫芽绿茶中花青素含量夏季>秋季>春季,夏季含量为0.086%~0.115%;除了春季白茶检出痕量的花青素外,其余不同季节的白茶和红茶均未检出花青素。

感官审评表明,红紫芽茶树品种(系)的春季成品茶品质均优于其他季节,与理化分析的结果一致。制成的白茶香气优雅、有浓郁的花果香,滋味甜醇鲜爽,无苦涩味,是非常适合红紫芽茶的一类产品形式;制成的红茶普遍具有甜香浓郁、滋味甜醇鲜爽的特点;制成的绿茶具有典型栗香特征,汤色呈红紫色,视觉上具有很好的观赏性。研究认为,红紫芽茶更适合制作红茶和白茶,而制成的绿茶则可以作为一种新型特异茶饮进行推广。本文深入研究了广东红紫芽茶的多茶类加工适制性,为红紫芽茶的拓展利用及新产品开发提供科学参考。