外语课程思政建设探索和成效研究

——以日语实践类课程为例

2022-08-05金玉花何美玲

金玉花 葛 茜 何美玲

(福州大学 外国语学院 ,福建 福州 350116)

步入新时代,中国外语教育的人才培养问题备受瞩目。外语专业的大学生肩负着推动中华文化“走出去”的重要任务。而陈新仁(2008)的研究表明,单纯面向外国文化习得的外语教育会在一定程度和方面弱化学生对母语国家文化的认同。

长期以来,外语教育因过于偏向外而忽略了母语文化思想的熏陶和培育,亟需提升学生对中国文化的认知、理解与表达(杨金才,2020:11)。在专业知识课程中有机融入中国文化元素,培养学生的文化自信、培养用外语讲“中国故事”的能力是外语专业“立德树人”的根本任务。

2020年6月1日,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进高校课程思政建设。“课程思政”已经成为高校开展课程建设、进行课堂教学改革新的着力点(张敬源 王娜,2020:15)。外语课程思政研究主要集中于两大类。第一类为外语课程思政建设方面的理论建构,围绕其内涵、目标、实施方式、实践路径、需解决的问题等展开研究(杨金才,2020;肖琼 黄国文,2020;刘正光 岳曼曼,2020;张敬源 王娜,2020;于桂花,2020等)。第二类为课程思政的实践研究(成矫林,2020;崔戈,2019等)。日语教育领域的课程思政研究也在积极开展中。王艳(2020)探讨了《日本报刊选读》课程思政实践过程,揭示了思政元素的导入方式、实践途径以及实践意义;张楠(2021)分析《日语报刊选读》的现状,并提出融入课程思政的培养方案、教学方式以及考核体系等实现路径;张楠(2021:60)认为课程思政实现路径中“精选课程思政教学内容,深入挖掘思政育人元素”显得尤为重要;赖军芳(2021)提出了高校商务日语课程融入课程思政的实践探索路径。既往研究中基于实践的研究远远少于理论层面的综述性研究,而且通过调查验证其成效的实证研究甚少。

实践类课程要注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力(教育部,2020)。本文在日语实践类课程《日本文化艺术体验》中融入思政元素,探索知行合一的“课程思政”教学模式。旨在日本文化的体验过程中融入中国文化元素,加强“用日语讲中国故事”,在润物细无声中加强专业认同感,培养学生的文化自信,达到“立德树人”的教学目标。本文作为实证研究探究教学实践的内容、目标以及实施情况,使用问卷调查和实践报告文本分析等研究方法验证“课程思政”的成效。该实证研究将为外语教学中培养“文化自信”的目标而提供有效可行的建设路径和方法。

一、“课程思政”教学设计理念、内容以及目标

福州大学《日本文化艺术体验》作为日语系二年级本科生实践类课程,课时为32学时。往年的教学内容包括茶道、花道、和服试穿、和食制作、动漫配音、戏剧等实践活动,学期末把学习成果以“日本文化节”汇报演出的形式在舞台展现出来,经过十年的建设已成为日语系特色课程。但是在以往的课程里只注重学习和体验日本的相关文化,而且语言输出活动没有主题上的引导,导致内容缺乏深度。中日文化交流的历史悠久,日本的文明和文化在其自身的土壤中繁衍发展的同时,保持着与中华文明广泛且长期的紧密关系。因此,此次课程设计中融入了思政育人的理念,将中国文化元素与体验日本文化和输出日语的过程相结合。该课程的设计理念为:在教学内容和实践活动中有机融合专业知识与思政元素,向世界“讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色”,让学生坚定文化自信。

喻长志(2019)提出思政课实践教学的“六要素”。本课程设计的基本思路沿用前述“六要素”理论,设定如下:(1)理论教学基础为日本文化知识以及相关中国文化和中日文化交流史;(2)在理论基础上制定实践教学计划;(3)制定具体活动的策划及实施方案;(4)在此过程中教师主导、学生作为主体广泛参与;(5)注重学生的实践性、创造性和合作性;(6)每项学习活动提交成果作品(课堂报告、视频、音频)、期末提交实践报告、通过问卷调查等形式归纳和总结实践过程。

教学目标设定为:把中国文化学习和中日文化交流史作为《日本文化艺术体验》的思政元素,在学习和体验日本文化的过程中加强对“中国元素”的学习,培养对中国文化的认同感,加强文化自信和家国情怀。即知识点学习中培养关键能力,实现价值感塑造,使之达到有机融合的效果。

该课程的具体教学内容以及目标如表1所示,每个内容利用课内(2-4课时)+课外的形式学习。课内由教师讲解基本知识点、提出课题并引导,课外由学生查资料、定选题并加强对应练习。

表1 《日本文化艺术体验》教学内容、思政元素及目标

二、“课程思政”实践路径的分析

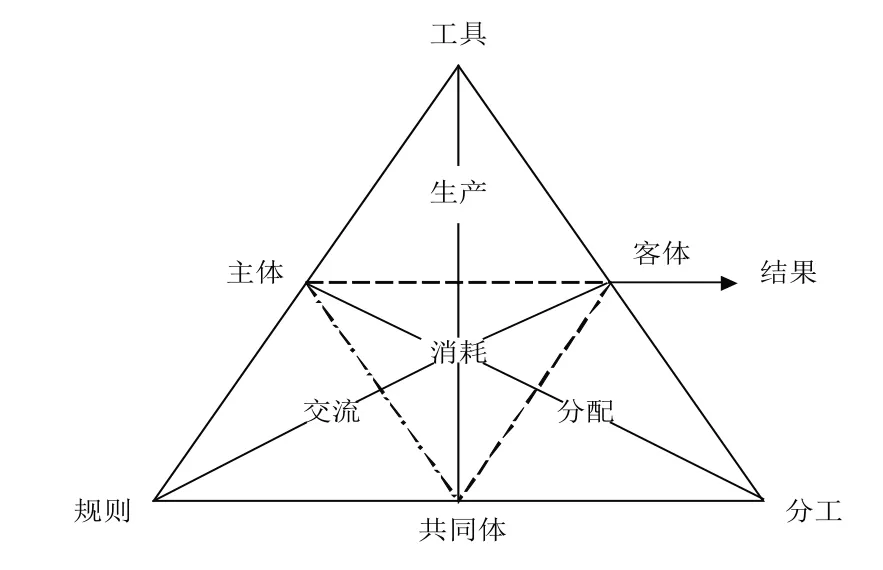

活动理论是以“活动”为核心范畴和逻辑起点研究不同形式人类活动的哲学框架(王兴宇,2020:118)。Engeström(1987)在维果茨基、列昂节夫、鲁里亚等前人研究的基础上逐渐发展出第二代活动理论,如图1所示。该活动理论结构模型是一个系统,包含主体、客体、共同体、工具、规则和分工六个要素以及要素之间相互作用形成的生产、分配、消耗与交流等四个子系统。活动理论为此次“课程思政”实践活动的分析提供了理论视角,基于此理论框架分析可充分考虑到整个活动过程的所有要素,具体分析结果有以下五点。

图1 人类活动理论结构模型

(一)课程实践的动态性

动态性是该课程实践最重要的特征之一。课程思政教学实践活动是由学习者(主体)、学习资源和学习目标(客体)、教师和同伴(共同体)、学习方式(规则)、信息技术(工具)等要素组成的整体。此次教学实践的各要素如表2所示。它不是由活动的主体学生单方面发起的,也不是课堂和课外学习环境单方面给与的,而是二者相互作用、相互促进的过程,具有一定的动态性。更重要的是此课程活动本质上是一个伴随着个体与中介(工具、资源)互动、个体与个体交往、个体与群体协商的动态过程。

表2 活动理论“六要素”分析

(二)注重学习共同体的运作

该课程思政实践以“学习共同体”作为学生知识建构的基础。在开课之前的暑假期间成立了由教师和学生组成的学习共同体。笔者作为课程负责人,是学习共同体的总负责人。由日语专任教师和日籍教师共5人、以及19级全体学生和18级部分学生组成共同体。每个项目设置 1名指导教师和2名学生负责人,通过负责人引导和协调活动小组运转。教师和学生共同设计活动方案,并且根据实际运作情况作出阶段性目标考核。对于评估结果,教师和学生共同进行分析,对存在的问题作出有针对性的调整。例如,学习共同体开展中期报告会、评估学生的学习活动进展情况与实践效果等。

学习共同体的基本内核在于:若干人为追求某种有价值的认知成果而相互作用(龙安邦 金心红,2019:51)。学习共同体强调合作、互动与沟通,学习者在学习共同体内学会共享观点、共享知识、学会履行自己的职责和义务,学会尊重他人的贡献,建立和谐的人际关系,实现共同进步(刘正光 岳曼曼,2020:26)。学习共同体意味着师生关系的调整,教师改变了传统的主导者身份,提供策略指导,商定与设计学习任务。师生关系的调整本身就是培养学习者责任意识、担当意识的过程。该教学活动中教师和学生为完成任务而共同努力,并在其中共同成长,即充分发挥了学习共同体的作用,保证了各项活动的顺利进展。

(三)充分发挥学生的主体性

实践活动过程中使用多样化教学形式和教学方法,不局限于单一的“规则”。授课形式采取了课内学习+课外训练、线上+线下学习、理论学习+实际操作等。教学方法采取了体验式教学、主题式教学、任务式教学、项目式教学、小组讨论和报告等。刘正光和岳曼曼(2020:26)提到:无论是主题式教学,还是任务式教学、项目式教学,还是合作式学习,他们都注重在教学中让学生协同做事,关注人自身的发展,体现了以学生为中心的人才培养理念。

“中日饮食文化”和“隐元东渡日本与中国文化传播”部分利用主题式教学和合作学习,让小组基于课堂学习的理论自主选题,在小组活动中明确收集文献、制作PPT等分工,最后制作报告视频,并通过组内评价和组间评价的方式对报告视频进行评价。茶道、花道以及汉和服试穿采用了体验式教学,在学习相关理论之后教师先示范,学生再动手体验。动漫配音、戏剧采用了项目式教学和角色扮演,发音由日籍教师指导。故乡介绍和福大宣传片采用了任务型教学和合作学习。体验类和语言类活动让学生根据自己的兴趣爱好各选一项以上活动。在项目式教学中学生在教师的指导下,学习和运用完成项目所需的知识和技能,学习共同体规划与监控项目进展过程和结果。基于项目的学习是发展合作式学习的有效载体(刘正光 岳曼曼,2020:26),该课程实践主要采用了基于项目的合作学习,充分发挥了学生的主体性。

(四)制作课程思政案例库

每项学习活动以“成果”为导向,制作课程思政案例库。教学内容由三大主题组成。一是中日文化交流部分,包括:中日饮食文化、隐元东渡日本与中国文化传播;二是文化体验部分,包括:茶道体验、花道体验、汉服与和服体验;三是语言输出部分,包括:福州大学宣传片的日语配音、日本动漫配音、日语戏剧、使用日语介绍故乡。其中,中日文化交流部分在课堂观看小组报告视频进行评价。语言输出类和文化体验类活动的学习成果制作成视频、音频的形式,最后在哔哩哔哩网站以“中日文化交流展”为题在线汇报和分享成果。该教学活动中的报告、每个项目的学习成果物(音频、视频)以及最后的“中日文化交流展”为活动理论模型的客体即结果,学习共同体为了这个结果而共同努力。课程结束之后,每项学习活动作为教学案例汇总制作成课程思政案例库。

(五)课程设计重视“两性一度”

课程设计充分考虑到高阶性、创新性和挑战度。教学目标设定时使之具有一定的难度,比如“中日饮食文化”和“隐元东渡日本与中国文化传播”的报告要求通过查找文献和小组合作学习,并要求小组要有新的发现或独有见解。微电影《罗生门》是学生基于原作品改编剧本并演戏,“故乡介绍”和“福大宣传片”从选题、翻译到日语配音均由学生完成,以上学习任务都具有较高的难度。学习共同体的运作模式体现了该活动的创新性。由教师、18级和19级负责人及成员组成一个学习共同体,学习共同体内部及各学习共同体之间的分工合作使活动系统有效运作。在实践过程中将学生置于整个教学活动的重心,将课堂转变为学生知识建构的“体验场”,教师担任组织者和帮助者的角色。在线教学资源以及信息技术的介入使得活动中“工具”因素的获取和使用变得灵活,保证了让学生自主学习并进行探索和创造。实践成果向外界展出或拍成视频在线发布的形式在作品质量、内涵和技术方面均提出较高的挑战性,因此,教学成果的展示形式具有一定的挑战度和创新性。

三、“中日饮食文化”实践教学案例的介绍

(一)教学设计思路

设计“输入—产出—实践”三位一体的教学模式,每环节各占2学时,共6学时。首先,输入环节主要使用案例教学法,以饺子和寿司为例进行跨文化比较、发现异同点,并了解相关中日文化交流史。其次,产出环节基于前期输入、课外小组合作学习、制作报告视频,课堂发布作品并进行相互评价。最后,实践环节制作“卷寿司”。

(二)教学主要目标

知识目标为通过跨文化比较,学习中日饮食文化差异以及中日饮食文化交流史。能力目标为培养学生的团队合作能力、动手能力、批判性思维能力、跨文化比较的方法等。价值目标为培养学生跨文化交际态度、中华文化认同感、匠人精神等。

(三)教学内容与教学实践过程

1.输入环节

课前自主学习:在QQ群发布课前作业,观看纪录片《舌尖上的中国——饺子》和日本NHK纪录片《美之壶——日本寿司之旅》《寿司之神》。

课中内化:(1)导入主题:饺子和寿司有何异同点?寿司的原型是什么?与中国有无关系?(2)拓展内化:首先,通过教师启发、视频辅助、小组讨论的方法让学生发现饺子和寿司的异同点。总结出两者的不同点为热食与冷食、团员文化与匠人精神等,而共同点为可以一口吃进去、需要蘸酱油、过年的时候吃等。以此让学生理解“同中有异,异中有同”,培养学生跨文化比较的思维模式。其次,通过相关文献了解到饺子拥有1800多年的历史,而寿司的历史仅有200年左右。并且,寿司起源在中国,日本早先的酢或鮨制作法源自中国,日本的民俗学家证实了寿司与中国东南亚各地稻作文化的渊源。(3)知识要点的总结并布置课题,为产出活动做准备。

课后拓展及作业:(1)观看在线课程“中国大学MOOC《中国文化的日本之旅》”的第6讲“那些和中国相关的节日食物”①。(2)李子柒的视频《春节零食》。(3)小组讨论确定题目,查阅资料、集体讨论、分析其中异同点以及中日饮食交融的历史,制作报告视频。

2.产出环节

在QQ群上发布小组报告活动的评价标准,在线指导小组选题、制作PPT以及报告视频。

课堂观看课前小组准备好的报告视频,设置答疑环节,并做组内评价和组间评价。评价标准有“选题视角、有无新的发现、资料搜集的全面性、团队合作、PPT制作、语言表达”,让学生基于上述标准评价作品的优缺点。最后教师对小组的作品进行点评。课后提交报告文。

3.实践活动

实践活动前在线发布制作“卷寿司”的视频材料。制作前教师先示范,并提示注意的细节,比如醋饭的制作方法、制作“卷寿司”手法以及切法等。制作好的寿司在学院展出,同时供师生品尝。

(四)实践案例总结与反思

基于“两性一度”分析此教学案例的结果如下。

第一,课程内容融入思政元素,展现“高阶性”。思政元素使用关键词可概括为“中日文化交融”“匠人精神”以及“跨文化思维”。通过小组报告的题目可管窥到其视角的多样性,共8组的题目分别为“日本寿司在中国”“日本饮食文化中的匠人精神”“中日用餐礼仪的对比”“中国喜热食与日本喜冷食的比较”“中日酒文化的比较”“起源在中国的日本食物”“中日饺子的比较”“中国料理在日本”。

小组报告中充分体现了前期所输入的知识点,并且每个小组都有新的发现。比如学生通过查资料发现了不少发源地为福建的日本食物,日本生鱼片起源于福建三明,黄檗宗隐元大师把中国的四季豆、豆腐、海鲜面、普茶料理等带至日本。

第二,“三位一体”的教学模式和学习共同体具有“创新性”。以产出和实践为导向,从“输入—产出—实践”三位一体的学习活动中,让学生系统地学习了中日饮食文化。教师以及18级负责人参与指导和监督,保证了19级学生更为积极地投入和学习。

第三,客观评价报告视频,并设置实际操作环节和展出,以此提高“挑战度”。把以往课堂内做小组报告的形式改为课前录制,课堂集中于讨论和评价,让学生客观地评价自己的作品。此外,制作“卷寿司”并在学院展出让教职工品尝。这种评价以及向外界展出的形式让教学活动具有一定张力和挑战度。

四、“课程思政”建设的成效与反思

(一)问卷调查结果

使用问卷星调查了学生对该“课程思政”建设的满意度。调查内容包括两个部分:一是对首次使用的学习成果在线汇报形式的评价,二是对该“课程思政”的总体评价。使用了李克特五段评价法(1完全不认同—5非常认同),分值越高其认同度就越高。

1.对学习成果在线汇报形式的评价

由于防疫的需要,把往年“日本文化节”舞台汇报演出的形式更改为在线汇报形式,即把学习活动的成果通过哔哩哔哩网站分享给在线观众。当天在线汇报演出观看人数高达4900余人,约两个小时的汇报期间观看人数基本保持在2000人以上,弹幕数超过了9000条。

表3为学生对在线汇报形式的评价表。通过学生对此形式的评价可看出其满足度普遍较高。平均值最高的4条题目为“2.看到自己的作品很有成就感”(M=4.71)、“4.积极参与到在线汇报演出的互动”(M=4.68)、“3.看到自己的作品时无比激动”(M=4.61)、“8.观看在线汇报演出时发现了自己的不足,想继续努力”(M=4.61)。“6.没有了往年的舞台和灯光,觉得遗憾”(M=3.54)的认同度最低,说明此形式虽然存在一些遗憾,但是总体评价较高。

表3 学生对“在线汇报演出”形式的评价(N= 41 人)

在线发布学习成果的形式其效果超出预期,消除了活动初期师生对此形式的不安心理,再次验证了信息技术创新应用的魅力所在。通过此形式把学习成果的报告活动“仪式化”,加强了学生对学习活动的重视度以及参与热情。信息技术操作方面存在较大挑战性,学生边学边做其过程较艰难,但还是比较圆满地完成了任务。这一形式充分体现了“课程思政”的创新性和挑战度。

2.对“课程思政”的总体评价

使用统计软件 spss25版本对22个评价条目做因子分析,仅1条“22.过于注重形式”自成一类,因此删除该条目之后重复最大方差法旋转,最后得出两个因子,如表4所示。因子Ⅰ由积极评价课程的15个条目组成,故命名为“积极评价”,其平均值均在4.5以上,可看出学生对此课程的满意度很高。因子Ⅱ由消极评价课程的6个条目组成,命名为“消极评价”,其平均值均小于3,因此可得出消极评价的认同度较低。平均值最高的三个条目为“1.加深了对日本文化的理解”(M=4.73)、“8.理解到中外文明互鉴的重要性”(M=4.71)、“21.激发了对中日两国文化的学习兴趣”(M=4.71)。由此可看出学生不仅加深了对日本文化的理解,而且激发了对中国文化的学习兴趣。此评价结果充分说明课程达到了预期教学目标,即通过学习中国文化和讲中国故事,提高文化认同感和文化自信,加强对中外文明互鉴重要性的理解。

表4 学生对” 课程思政” 的评价(N = 41 人)

(二)实践报告文本分析

作为期末考核让学生提交该课程的实践报告,对此提出以下要求:请写出学习与实践的内容、在此过程中你对该学习(活动)认识的变化、与团队成员的合作情况、对自己学习成果的评价、对团队的贡献、反省之处以及对下一届的建议等。

把41名学生的实践报告作为文本,分析了教学目标中提到的“知识目标”“能力目标”以及“价值目标”在报告中如何体现。“知识目标”主要体现为中日饮食文化、隐元与中国文化传播、茶道、花道、汉和服以及语音、语调方面的相关知识。“能力目标”主要体现为团队合作能力、解决问题的能力、日语表达能力以及自我反思能力。“价值目标”主要体现为“克服困难,自我成长”“中华文化认同感”“中日文化交流使命感”“自豪感”“成就感”“专业认同感”以及“集体荣誉感”等。以下句子为部分同学实践报告的摘取。

L同学:“经过日复一日的个人练习和阶段性的小组合作练习,我们的配音节目逐渐成型至完美,最终在大家的不懈努力下取得圆满成功。”

Q同学:“每一个节目都是大家共同配合完成的,文化节不是炫技的平台,而是一个见证我们成长的里程碑。”

W同学:“作为组织者也作为参与者,我收获到的不仅是更多的专业知识,也是更深的友情,是同学们团结一致、共同努力的合作精神。”

X同学:“从两个主题的课程学习中,我对中日文化间的渊源有了更加深刻的认识。在学习过程中掌握了许多了解日本文化的渠道与方法,为将来更好地进行日语学习提供保障。也在此过程中对自己所生活的中国文化有了一些新的认识与理解。”

J同学:“‘中日文化交流展’(在线汇报)对我们来说既是一个机遇,也是一种挑战。它交给我们时仿佛是一张白卷,但是在经过我们尽心付出和坚持不懈后,最终绘制出了一副属于我们日语学子的别具匠心的珍宝。”

从以上文本可管窥此次实践活动所具有的高阶性、创新性和挑战度。所有学生的实践报告中洋溢着付出努力之后的成就感。学生通过总结和反思,不仅感受到了成就感,而且发现了自身语言以及能力方面存在的不足。少数学生写到由于没有做好沟通协调,出现了活动进展不顺利的情况。比如“和服秀”组拍摄的视频由于没有与教师充分沟通,导致缺乏内涵,最终未能展出。

(三)总结与反思

通过问卷调查以及实践报告文本分析,了解到该“课程思政”基本达到预期教学目标。探究其原因可得出以下结论:第一,基于《高等学校课程思政建设指导纲要》制定教学内容和目标。“中国元素”融入到每个学习活动中,教学内容具有一定的趣味性和合理性,并使教学活动具有“两性一度”。第二,建立由师生组成的学习共同体,在为共同目标努力的过程中师生一起成长。并充分发挥到了学生的自主性、主体性以及团队合作。第三,充分利用信息技术学习和分享成果。在线学习资源的有效利用、通过学院公众号的宣传、学习成果的制作,以及最后以“中日文化交流展”为题在哔哩哔哩平台在线发布学习成果等形式具有一定的创新性和挑战性,这进一步激起了学生的学习热情,保证了良好的学习效果。

“我建议可以多点儿实践、少一些理论的教学,这样会更有趣,课堂记忆更深刻”“希望不要受制于宣传中国文化,而是以日本文化体验为主题,为日语学习激发兴趣”“视频拍摄水平不够高,离开了灯光和舞台有些节目略显粗糙”。以上是极个别同学在问卷调查时对本课程提出的建议。基于此,今后可以在以下三方面可进一步探索和改进,即“理论与实践结合的比例问题”“思政元素融入的自然性”“信息技术能力的加强”。

五、结语

笔者在《日本文化艺术体验》实践课程导入中国元素,探究了“课程思政”的建设路径以及成效。作为教学实践的实证研究,运用活动理论揭示了该“课程思政”的全过程,即教学理念、内容、目标、方法、建设路径以及成效。通过问卷以及对实践报告文本分析,该“课程思政”其教学效果基本达到预期目标,即可称为较成功的教学实践。总结其原因主要归功于以下三点:融入“中国元素”的教学方案设计具有“两性一度”、学习共同体充分发挥作用、信息技术的有效利用。该教学实践所得经验将对日语界培养学生的“文化自信、家国情怀”以及“立德树人”有一定启示。

注释:

①《中国文化的日本之旅》为吉林大学日语系教师团队制作的“中国大学MOOC”的线上课程。