开展品管圈活动降低小儿留置针非计划性拔管率的护理研究

2022-08-05高宁

高 宁

(辽宁省盘锦市中心医院辽河院区儿科,辽宁 盘锦 124000)

儿科临床中,在疾病干预治疗中留置针是常用方法之一,保证了输液的长期性与顺利性,同时减少了反复穿刺带给患儿的痛苦[1]。但在留置针应用中,由于患儿年龄小、依从性差,非计划性拔管容易出现,一定程度上增加了患儿的痛苦,并可能引起诸多并发症,增加了医疗纠纷发生的可能[2]。非计划拔管指的是在未经医护人员的同意下将插管自行拔出或者由于受到一些人为因素的影响导致插管完全脱出或者半脱出,使得插管未能按照原计划留置的行为。非计划拔管事件的发生对治疗效果造成了较大的影响。在儿科病房,非计划性拔管问题非常常见,不断增加了患儿反复穿刺静脉时的痛苦,并且还增加了护理人员的工作量以及患儿家庭的经济负担。为了进一步避免小儿患者在治疗的过程中出现非计划拔管现象,给其在应用的过程中配合有效的护理干预也就显得尤其重要。基于此,本次对2019年1月至2020年1月254例静脉留置针治疗的患儿,观察品管圈活动管理模式应用的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院254例静脉留置针治疗的患儿,所有患儿均于2019年1月至2020年1月在辽宁省盘锦市中心医院辽河院区儿科接受治疗,根据随机抽签法将患儿均分为两组。分别列为对照组和观察组,每组有患儿127例,对照组中男患儿和女患儿分别为67例和60例,患儿最小年龄为6个月,最大年龄为12岁,平均(5.09±1.28)岁,本组患儿中,在正中静脉和聂静脉等头静脉皮置管的患儿分别为34例和37例,在上肢静脉和下肢静脉等四肢静脉置管的患儿分别为35例和21例;观察组中男患儿和女患儿分别为69例和58例,患儿最小年龄为7个月,最大年龄为12岁,平均(4.97±1.35)岁,本组患儿中,在正中静脉和聂静脉等头静脉皮置管的患儿分别为35例和36例,在上肢静脉和下肢静脉等四肢静脉置管的患儿分别为34例和22例。两组患儿年龄、性别、穿刺部位等一般资料比较无明显差异,P>0.05。所有患者均知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予患者常规护理管理,根据医嘱、科室规定及留置针管理方法等对患儿进行护理管理。

1.2.2 观察组 给予患者品管圈活动管理,具体如下。

1.2.2.1 组建品管圈 圈员包含1名护士长、1名主管护师、2名护师、4名护士组成,主管护师担任圈长,护士长担任辅导员。整个活动的组织、策划由圈长负责,所有圈员通过头脑风暴法对圈名、圈徽、主题等进行讨论并确定,最终确定圈名“天使宝贝圈”:天使为护理人员,宝贝为患儿。确定主题为“对静脉留置针非计划性拔管情况进行预防与降低”。其次对小组成员进行护理专业知识的培训及指导,督促每一位护理人员能够详细掌握本次护理活动的基本原则、详细流程、具体方式、需要的资料,并保证各项护理措施的可行性。

1.2.2.2 拟定活动计划 对品管圈活动的日常拟定计划书,并分配圈员的工作,绘制鱼骨图。

1.2.2.3 现状调查及原因分析 对本院2018年1月至2018年12月在我院治疗的200例患儿出现非计划性拔管的记录单进行详细的分析,通过分析200例出现了非计划性拔管的患儿的病例,收集了其在治疗过程中出现的不良护理事件相关的资料,对造成非极化性拔管的因素进行了分析总结。对所有患儿建立档案,统计静脉留置针拔管情况,内容包含年龄、宁明、穿刺日期、穿刺部位、拔管日期、拔罐原因等。然后组织圈员对非计划拔管的原因从患儿、护理人员、药物、留置针等方面进行分析,选择主要影响因素:导管堵塞、针眼发红、静脉炎、液体外渗感觉疼痛、静脉血栓、影响滴速等。

1.2.2.4 设定目标 将降低留置针非计划性拔管发生作为管理目标,本次设定的目标为,将静脉置管非计划性拔管的发生率从2018年的36.25%降至12.00%。并对影响非计划拔管的主要因素进行改善,制定相应的管理措施。通过对品管圈小组中护理人员进行专业技能的培训,在具体的护理工作中落实规范化管理,对静脉留置针的固定方式进行不断的改进和优化,科学合理的利用人力资源,进一步降低患儿治疗过程中非计划性拔管事件的发生率。

1.2.2.5 管理措施 第一,护理人员操作不规范,操作技术不熟练。对策:①对留置针穿刺技术在圈员中进行不定期或定期的培训,并对培训效果进行考核,确保全员能够熟练掌握相关操作技术。②对封管流程及方法进行制定,正压脉冲式封管采用预冲式导管冲洗器冲洗,预防导管堵塞;对导管腔内液体正压进行控制与调整,避免输液接头断开时,血液出现回流情况[3];脉冲式冲洗应用中,通过推、停间隔进行,使导管内形成小漩涡,确保冲洗更干净。对小夹子合理使用,在夹闭时将穿刺点远端导管单手提起,另外一手夹闭,期间注意适度用力,同时避免在相同部位反复夹管[4]。③在采用肝素封管时,对肝素的使用剂量、封管液浓度进行统一规定,并以书面的形式呈现。

第二,护士宣教不到位,病房巡视少,风险意识不强。对策:①对护理人员的责任意识、安全意识等进行培训,提升护理人员自人心。②在护理过程中,责任护士需加强与患者及家属进行沟通,期间做好健康宣教工作,对病房能主动进行巡视,对患者病情及时评估,针对性处理。③在刺激性药物输注时,冲管不彻底引起的液体外渗情况经常发生,所以,刺激性药物尽可能放在中间位置进行输注,且在刺激性液体输注前后应采用生理盐水冲管,输注时间如果超过2 h,为防止液体外渗,每间隔2 h需冲管一次[5]。④对留置针留置期间,采用静脉留置针记录表对相关治疗情况进行记录与管理。⑤输液过程中,对血液黏稠度较高的患儿,尤其要加强巡视,特备是在输注脂肪乳类黏稠度较高的药物时,对输液情况应密切监测,交接班时重点进行管理[6]。⑥对注射部位、配药室、治疗室及病房的感染控制需加强,药物添加必须在配液中心进行,避免血管受到微粒的影响,出现堆积导致血栓形成。在治疗的过程中,如果部分患儿无法有效的配合,护理人员要及时对患儿的意识状态进行评估,给患儿应用镇静剂,尤其对于一些表现出了躁动不安,并且有非计划拔管倾向的患儿,要给其应用镇静剂,在保证患儿治疗效果的基础上不会对其病情造成任何影响,保证患儿的充足睡眠。

第三,留置针固定不良,患儿依从性差。对策:①对护理人员加强培训,尤其对新进入儿科的护理人员,需结合儿科护理的特点开展培训工作,使护理人员具备耐心、爱心及责任心,在护理工作开展中能够通过鼓励、引导等措施,提高患儿治疗的依从性。②对留置针穿刺的静脉合理选择,妥善固定,制定儿科特色的固定流程与方式,并在圈内对该方式进行培训。穿刺成功后,采用专业的贴膜对留置针进行固定。固定好之后,如果患儿穿刺部位为头部,那么还要采用网套对头皮静脉针进行固定,注意为了避免网套对穿刺针造成影响,可先采用剪刀将网套一端剪开,使其能够充分的固定。如果患者的穿刺部位在四肢部位,穿刺成功后,采用贴膜固定好以后也要用弹力绷带绕留置针一周进行固定,在输液前、输液中和输液后护理人员都要密切观察患儿的具体情况,对穿刺症的情况进行密切的观察,避免穿刺针滑落脱出,如果发现穿刺部位出现红肿渗液等不良反应,一定要保证一次性固定完成,避免贴膜松脱。一般情况下,患儿采用留置针可保留3~5 d,如果观察穿刺部位无红肿,则可以适当的延长1~2 d。在治疗的过程中,除非穿刺针脱落,否则不可以对贴膜进行更换。

第四,家属监督力度缺乏。对策:①对留置针相关护理知识向患儿及家属进行宣教,包含留置针的优势、用途及自我护理方法等,同时注意对留置针做好保护工作,避免牵拉、压于身下,提高家长的重视程度,确保留置针留置期间家长能协助患儿做好保护,对医护工作积极配合[7]。②在患儿病床头显眼位置张贴留置针温馨提示卡,以提醒家长时刻注意观察留置针,做好监督管理工作。

1.3 观察指标 对两组患儿治疗期间非计划性拔管发生情况、并发症发生情况进行对比;采用本院自制护理满意度调查问卷对两组患儿家长满意度进行统计对比,问卷满分100分,非常满意:≥90分、满意:70~89分、不满意:<70分,满意度=1-不满意率。

1.4 统计学分析 采用SPSS21.0统计软件处理数据,P<0.05为差异有统计学意义,计数资料用χ2检验,用率(%)表示。

2 结果

2.1 非计划性拔管发生情况 通过对两组患儿实施不同的护理管理措施,在非计划拔管发生率方面,观察组中15例发生,发生率为11.81%(15/127),对照组中53例发生,发生率为41.73%(53/127),观察组非计划拔管率低于对照组(χ2=12.677,P<0.05)。

2.2 并发症 治疗期间,观察组中7例出现并发症情况,其中4例导管堵塞、2例液体外渗、1例静脉炎,发生率为5.51%(7/127),对照组中,24例出现并发症,其中7例导管堵塞、5例液体外渗、5例滴速受影响、4例静脉炎、3例静脉血栓,发生率为18.90%(24/127),观察组低于对照组(χ2=6.094,P<0.05)。

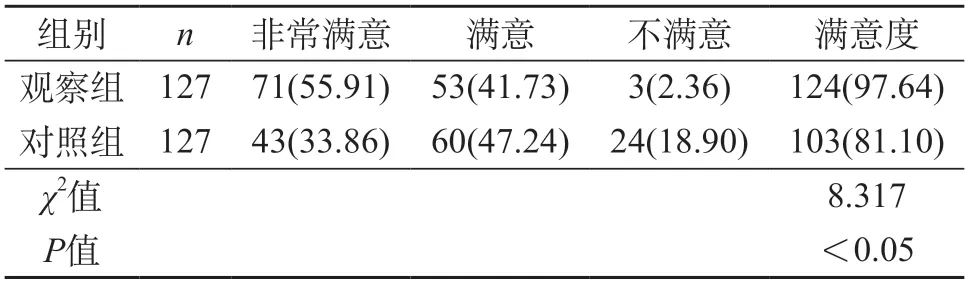

2.3 家长满意度 对家长满意度进行统计,结果显示观察组满意度为97.64%,高于对照组的81.10%,P<0.05。见表1。

表1 两组患儿家长满意度对比[n(%)]

3 讨论

在儿科输液治疗中,静脉留置针的柔韧性较高,与传统头皮针相比,减少了反复穿刺引起的疼痛及对血管造成的损伤,患儿能够进行小范围活动,且穿刺针不会出现位移情况[8];穿刺数量的减少也降低了并发症的发生。同时护理工作量也降低,护理工作效率也能得到提升[9]。因具有操作方便、简单等优势,其在临床中已经得到普遍认可[10]。但留置针患儿非计划拔管情况仍然是留置针留置期间常出现的问题,有调查显示,留置针患儿中,非计划拔管率在40%以上,不仅增加了患儿痛苦,对整体治疗效果也可能产生影响[11]。所以,需通过护理管理工作的加强,对非计划性拔管事件积极预防。在留置针患儿护理管理中应用品管圈管理,是通过圈员共同努力,在问题分析的基础上,对改进与完善的措施进行制定,对护理管理质量持续进行改进,最终实现护理效益的提升。本次研究显示,观察组非计划性拔管率为11.81%,并发症发生率为5.51%,均低于对照组的41.73%、18.90%(P<0.05),表明在留置针患儿护理中,品管圈活动管理的实施,可有效降低非计划拔管情况的发生,同时对相关并发症也能积极预防;家长满意度对比,观察组(97.64%)高于对照组(81.10%)(P<0.05),提示品管圈活动管理在留置针患儿护理中应用,护理质量较高,家长对护理服务更为满意。

综上所述,在留置针患儿护理中应用品管圈活动管理模式,降低了非计划拔管率及并发症发生率,护理效果显著,值得推广。