干湿循环作用下受荷炭质页岩损伤特性与能量特征研究

2022-08-04张连吉曾亚林罗晓岚

张连吉,曾亚林,罗晓岚

(1.青海省交通规划设计研究院有限公司,青海 西宁 810000;2.湖南省交通科学研究院有限公司,湖南 长沙 410015;3.湖南省交通建设监理协会,湖南 长沙 410015)

0 引 言

近年来,随着我国隧道、边坡、采矿等工程领域建设的快速发展,工程中的岩土体经常处于干湿周期交替的环境中,频繁干湿循环作用会加快岩体损伤破坏,对岩体工程的稳定性和安全性形成威胁[1-3]。因此,深入研究干湿循环作用下岩石损伤特性,对于水-岩作用下岩体工程稳定性控制具有重要的工程意义。

目前,针对水-岩作用岩石损伤劣化的问题,学者们进行了一系列卓有成效的研究。HUA[4]等通过开展巴西劈裂试验,探讨了干湿循环对砂岩复合型断裂特征的影响,发现KⅠ/KⅠC和KⅡ/KⅠC值随干湿循环次数增加逐渐降低。徐志华[5]等提出了基于黏聚力的损伤变量,研究了干湿循环对红砂岩强度劣化特征的影响。杜彬[6]等基于动态巴西圆盘试验,给出了考虑干湿循环和加载速率影响的红砂岩动态抗拉强度公式。刘新荣[7-9]等研究了干湿循环作用下泥质砂岩力学劣化和微细观变化特征,且提出了干湿循环和围压影响下泥质砂岩的Drucker-Prager屈服准则。韩铁林[10]等分析了干湿循环和不同化学溶液腐蚀作用下裂隙试样力学特性与破坏特征。郭孔灵[11]等通过水力耦合作用下三维裂隙试样破坏试验和声发射技术,分析了水压和裂隙倾角对岩石力学特性、破坏特征和声发射特征的影响。杨磊[12]等基于三维断裂分析软件FRANC3D建立了水力耦合数值模型,研究了水力耦合作用下裂隙起裂扩展模式,发现侧向压力和水压能影响裂隙起裂模式和宏观破坏形态。吴宝杨[13]等研究了浸水次数对裂隙砂岩强度损伤和声发射特征的影响,得出浸水次数越多,声发射计数频率和定位数量越少的结论。

现有研究极大地促进了人们对水岩作用劣化机理的认识,但值得注意的是,对干湿循环对岩石损伤特性与能量耗散特征影响的研究则鲜有报道。因此,本文通过开展干湿循环作用下炭质页岩单轴压缩试验,研究干湿循环作用下炭质页岩能量演化和损伤演化特征有利于从能量角度去深入认识水岩作用下岩石劣化机制,为复杂环境下边坡、隧道和地下防护工程等岩土工程的设计、稳定性分析和评估提供了理论参考,对保障岩土工程的安全高效施工和运营具有重要的工程意义和社会价值。

1 试验方法

1.1 试样制备与试验方案

本试验炭质页岩岩样为炭黑色,通过X射线衍射对岩样进行矿物成分分析(见图1),其主要矿物成分为石英、伊利石、高岭石、方解石、长石、黄铁矿和云母。按照岩石力学试验性能测试要求[14],将炭质页岩加工制备成直径50 mm,高度为100 mm的圆柱体试样。本文干湿循环试验方案参照煤和岩石物理力学性质测定方法[15]来设计,此方案炭质页岩饱水采用自由吸水,干燥采用恒温箱干燥。首先将炭质页岩放入盛水容器中自由吸水48 h(即每2 h浸泡试样高度的1/4,自由吸水48 h),然后放入恒温箱中以105 ℃干燥24 h,此过程为一个干湿循环。本次试验对炭质页岩分别进行0(干燥状态)、5、10、15次共4个干湿循环试验等级。将干湿循环后的试样分别进行单轴压缩试验,其试验采用RMT-150C岩石力学试验系统;加载方式采用位移控制,加载速率设置为0.002 m/s,竖向施加载荷直至试样破坏。

图1 炭质页岩X射线衍射图谱

1.2 能量计算原理

假设试验过程没有与外界发生热交换,即为一封闭系统,试验过程中外力对岩石所产生的总输入应变能为U,由热力学第一定律,可以计算总输入应变能为U[16]:

U=Ue+Ud

(1)

式中:Ue为可释放弹性应变能;Ud为耗散能。

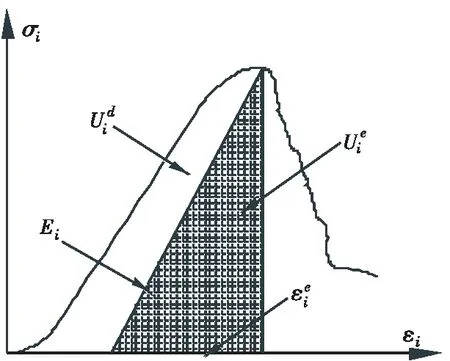

图2为单轴压缩过程中单元体弹性应变能与耗散能的关系曲线。试验机输入的机械能为应力-应变曲线与应变组成的面积。

图2 岩体弹性应变能与耗散能的关系

(2)

弹性应变能可用图2中阴影部分面积进行计算:

(3)

为了方便计算,式中Eu采用初始弹性模量E0来代替,文献[17]论证了使用弹性模量代替卸载模量的合理性。因此,可以得到试验过程中岩石的耗散能为:

Ud=U-Ue

(4)

1.3 考虑干湿循环的岩石损伤力学分析

根据损伤力学的基本理论与应变等价原理[18],得出干湿循环受荷总损伤变量为:

Dm=D+Dn-DDn

(5)

式中:Dm表示岩石受干湿循环受荷总损伤变量;D表示受荷载损伤变量;Dn为干湿循环损伤变量。

在干湿循环的作用下,岩石的损伤会引起材料微结构的变化和受力性能的劣化。根据宏观唯象损伤力学概念,岩石干湿循环损伤变量可定义Dn为:

(6)

式中:En、E0分别为干湿循环n次和0次后岩石弹性模量。

根据文献[19]研究结果,岩石在外载荷作用下岩石损伤方程以峰值应力为界限分为2部分,其损伤方程为:

(7)

结合岩石应力-应变曲线,根据边界条件:

(8)

将式(7)代入式(8)中,可以得到:

(9)

将式(6)和式(7)代入式(4)中,可以得到干湿循环受荷总损伤变量表达式为:

Dm=

(10)

2 试验结果分析

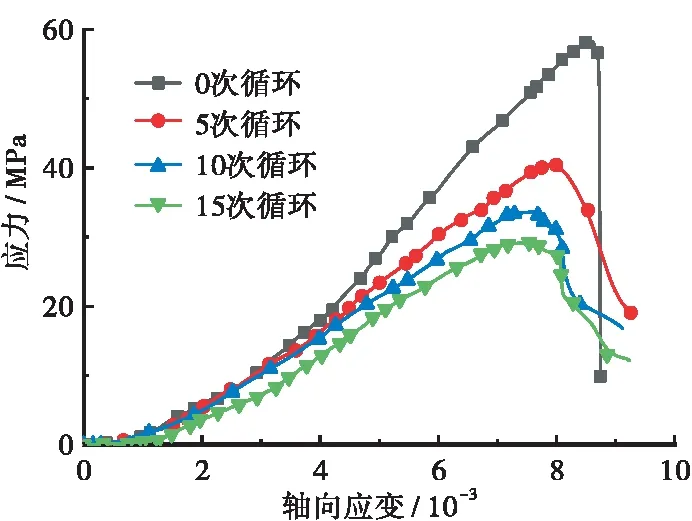

2.1 干湿循环作用下应力-应变曲线

通过对干湿循环作用后的炭质页岩试样进行单轴压缩试验,得到试样的轴向应力-应变曲线如图3所示。从图3可以看出,干湿循环作用下单轴压缩炭质页岩经历了初始压密、弹性、塑性和破坏4个阶段,但各阶段孕育变化特征表现出差异性。随着干湿循环次数的增加,岩样的应力-应变曲线整体下移,破坏阶段所对应的应变逐渐增加,其峰后曲线斜率降低,岩样脆性特征由强逐渐向弱转变。相对于干燥(0次循环)试样, 干湿循环(5、 10、 15次)后岩样抗压强度总劣化程度分别降低了36.58%、48.00%、51.86%;弹性模量有着类似规律,即分别降低了31.9%、37.81%、41.14%。表明岩样的峰值强度和弹性模量随着干湿循环次数的增加逐渐下降,干湿循环能加快岩石力学特性的劣化程度,且单轴抗压强度劣化速率大于弹性模量。

图3 岩样应力-应变曲线

2.2 干湿循环下炭质页岩能量特征分析

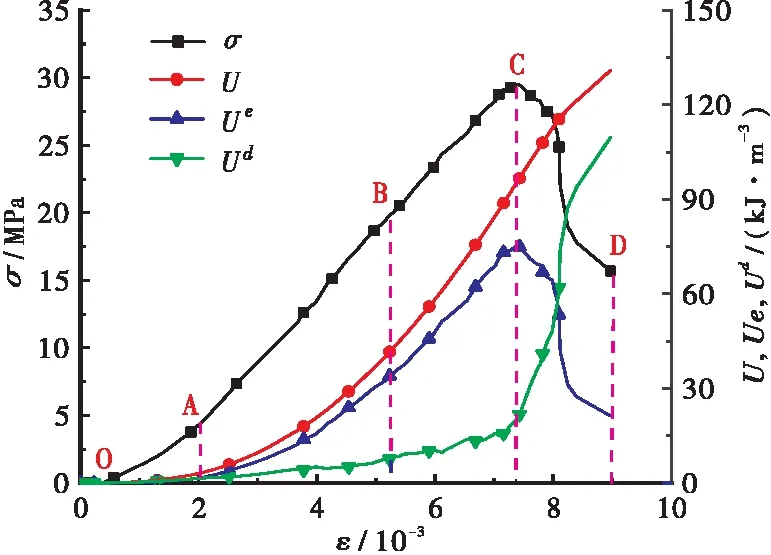

从能量角度来说,岩石受载变形破坏是一个能量释放与耗散的过程,岩石强度衰减的程度可以用能量耗散来表征[16]。图4给出了不同干湿循环条件下炭质页岩受载破坏过程中能量特征曲线。从图中可以看出,能量随着应力-应变曲线的发展呈现出不同特征。下面以图4(d)为例,从压密阶段(OA)、弹性阶段(AB)、塑性变形阶段(BC)和破坏阶段(CD)来进行分析。

(a) 0次循环

(c) 10次循环

a.压密阶段(OA):在加载初期试样内部原始微裂隙被压实,没有新的裂纹产生,此阶段弹性应变能和耗散能呈非线性增加,但增加速率很小;不同干湿循环条件下A点处Ue/U和Ud/U分别为36.47%、63.54%,表明总吸收能中以弹性应变能形式储存的能量与耗散于微裂隙压实、颗粒间挤压摩擦的能量相当。该阶段耗散能很小,可定义为“平静期”。

b.弹性阶段(AB):随着应力的增大,试样内部继续被压密至更紧实的状态,应力-应变曲线基本呈线性关系,试样内部很少有裂纹萌生,炭质页岩吸收应变能和弹性应变能曲线保持线性平行延伸增加,耗散能以很小的速率呈稳定增加。在B点处Ue/U和Ud/U分别为94.25%、5.75%,表明吸收能在此阶段主要以弹性应变能的形式储存起来。该阶段耗散能稳定增加,可定义为“稳定发展期”。

c.塑性变形阶段(BC):岩石内部微裂纹不断萌生、扩展,裂纹数目快速增加,发生塑性变形,弹性应变能增加速率减缓,而耗散能加速增加。在C点处Ue/U和Ud/U分别为78.33%、21.67%,表明耗散能的大幅度增加促使了岩石内部裂纹扩展速率加快、损伤程度增加。该阶段耗散能加速增加,可定义为“加速期”。

d.破坏阶段(CD):峰值强度后应力突降,岩石内部裂纹汇聚贯通形成宏观裂隙而失稳破坏,弹性应变能急剧下降,耗散能陡增。在D点处Ue/U和Ud/U分别为9.9%、90.1%,表明弹性应变能瞬间释放而转化为裂纹扩展的耗散能。该阶段耗散能陡增,可定义为“爆发期”。

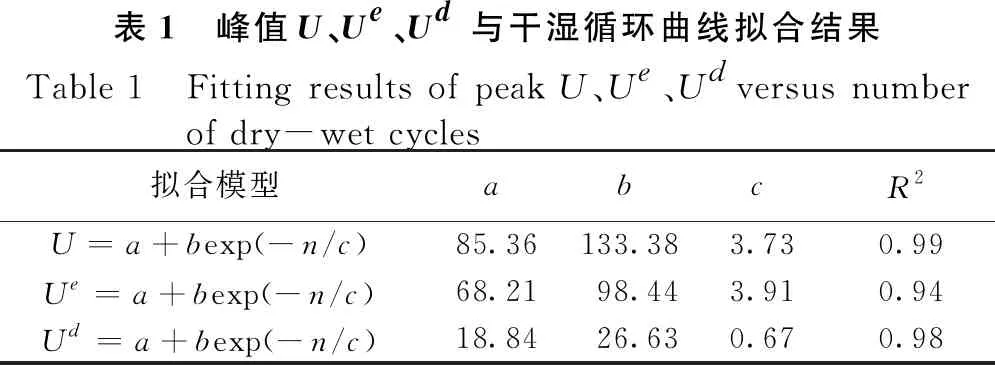

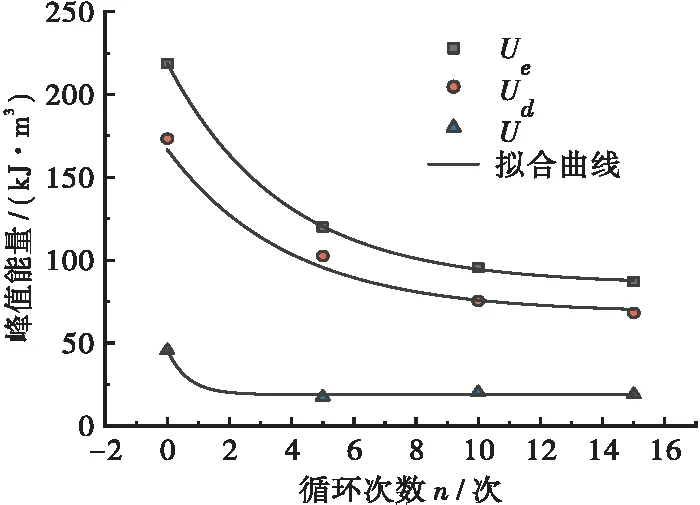

图5为干湿循环条件下炭质页岩峰值能量(U、Ue、Ud)变化曲线。从图中可以看出,峰值点输入的总能量和弹性应变能随着干湿循环次数的增加逐渐减小,但减小趋势变缓;而峰值耗散能以较小幅度趋势减小。相对于干燥试样,干湿循环(5、10、15次)后峰值弹性能分别降低了40.9%、56.53%、60.63%,意味着岩体的储能极限随之降低。说明干湿循环作用会削弱岩体的抗压能力,在隧道、边坡和硐室开挖过程中我们应该要注意水对岩体的影响,要加强监测和支护,防止岩体工程发生失稳破坏。干湿循环作用下炭质页岩峰值U、Ue、Ud的变化规律均遵循指数函数,拟合结果如表1所示。从表1可知拟合结果相关系数均在0.93以上,拟合结果良好。

表1 峰值U、Ue、Ud与干湿循环曲线拟合结果Table 1 Fitting results of peak U、Ue、Udversus number of dry-wet cycles拟合模型abcR2U=a+bexp(-n/c)85.36133.383.730.99Ue=a+bexp(-n/c)68.2198.443.910.94Ud=a+bexp(-n/c)18.8426.630.670.98

图5 峰值能量随干湿循环次数变化关系

2.3 干湿循环作用下炭质页岩能量损伤演化机制

根据干湿循环作用下单轴压缩炭质页岩应力-应变曲线,利用式(9)和式(10)得到干湿循环作用下岩石损伤参数见表2,干湿循环作用下炭质页岩损伤和能耗随应变的变化曲线见图6。

表2 干湿循环条件下岩石损伤方程参数Table 2 Damage evolution equation of rock under dry-wet cycles干湿循环次数/次E/GPaA0βB009.312.73×1031.92921156.342.27×1042.81501105.791.75×1042.23352155.485.40×1031.98186

由图6可知,干湿循环作用下单轴压缩受载岩石损伤演化可与岩石破坏能量耗散联系起来。①初始损伤阶段,对应耗散能平静期(OA)。耗散能增加速率很小,岩石内部原始微裂隙被压密,对应损伤增加很小;干湿循环次数越多对岩石造成的初始损伤越大,岩石内部裂隙更发育。②损伤稳定发展阶段,对应耗散能稳定发展期(AB)。在此阶段内炭质页岩吸收的总应变能主要以弹性能的形式储存在炭质页岩内,耗散能以很小的速率呈稳定增加。根据炭质页岩的损伤演化曲线可知,随着应力的增加,炭质页岩处于弹性变形阶段内仍产生了损伤且呈稳定增长的趋势。③损伤加速发展阶段,对应耗散能加速期(BC)。耗散能快速增加,裂纹不断扩展,裂纹数量增加,损伤快速增大。④损伤破坏阶段,对应耗散能爆发期(CD)。此阶段弹性应变能急剧下降,耗散能徒增,使得岩石内部损伤加剧,裂纹汇聚贯通形成宏观裂隙而破坏;随着干湿循环次数增加,岩石损伤从突增向先突增后趋于平缓发展,说明岩石残余变形阶段更加明显,即岩石脆性特征逐渐减弱。由此可见,该能量损伤演化过程能很好地表征水作用下岩石内部裂纹发育、扩展、贯通至破坏的渐进破坏过程。

(a) 0次循环

3 结论

本文通过开展干湿循环作用下单轴压缩炭质页岩破坏试验,分析了干湿循环对岩石破坏过程中损伤特性与能量演化规律的影响,得到以下结论:

a.随着干湿循环次数增加,峰值强度和弹性模量逐渐降低,且抗压强度劣化速率大于弹性模量;基于耗散能随应变的演化规律,将干湿循环作用下炭质页岩能量演化特征可分为平静期-稳定发展期-加速期-爆发期4个阶段。

b.峰值总应变能、弹性能和耗散能随干湿循环次数增加呈指数函数演化特征;干湿循环次数愈多,炭质页岩达到破坏所需的能量愈小,表明随着干湿循环次数的增加,炭质页岩受能量驱动而发生破坏失稳的难易程度呈愈来愈易的演化特征。

c.基于损伤Dm、耗散能与应变的变化特征,将干湿循环后炭质页岩能量损伤演化机制可分为初始损伤、损伤稳定发展、损伤加速发展和损伤破坏4个阶段;干湿循环次数愈多,炭质页岩初始损伤愈大,损伤破坏阶段炭质页岩损伤趋于平缓,即岩石脆性特征愈弱。