斜交地道桥下穿高速公路顶进过程中的偏位分析

2022-08-04巢万里黄勇军潘世强金宇轩

巢万里,黄勇军,潘世强,金宇轩

(1.湖南省交通科学研究院有限公司,湖南 长沙 410015;2.交通建设工程湖南省重点实验室,湖南 长沙 410015;3.湖南建工交通建设有限公司,湖南 长沙 410005)

1 概述

分离式立体交叉工程主要有上跨立交桥和下穿地道桥2种方案,上跨立交桥在路堑地段方案占优势,而下穿地道桥在路堤段更具优势。地道桥盾构顶推作为一种微创施工方法具有安全、保通、经济、环保等显著特点,是目前框架桥施工的一种全新技术,在公、铁路行业得到了广泛使用[1-2]。随着地道桥盾构顶推施工技术的大量应用,工程技术人员发现地道桥在顶推过程中易发生“扎头”、偏位问题,且顶推方向与被交道路斜交时,问题尤为突出[3-6]。李俊[7]对超小斜交角度的下穿地道桥的设计与施工展开研究,提出侧向土压力是导致地道桥发生偏位的主要原因。陈旭[8],潘文怡[9],王丽[10]等和林文泉[11]等对斜交地道桥的受力情况进行了研究,对地道桥结构设计与施工过程提出了优化措施。赵雷[12-14]等对斜交地道桥的空间受力情况开展了研究,对采用有限元法对斜交地道桥的空间受力情况进行了求解。丁德中[15]、房学先[16]对斜交地道桥偏位问题进行了分析,提出了一系列的工程纠偏措施。

此前的相关研究大多聚焦于斜交地道桥结构受力特性上,对其结构受力提出了各种优化措施。但是,研究人员对于斜交地道桥顶进施工过程中的受力情况并不十分明确。对地道桥偏位的认识也大多来源于现场监测的感性认识,极少从理论角度进行定性定量的分析,纠偏施工方案缺少统一标准,随意性较大。基于此,本文将对斜交地道桥在施工顶进过程的受力过程开展研究,结合依托工程现场监测结果,提出斜交地道桥在顶进过程中初始偏转力矩力学表达式,并研究相关参数对地道桥地道桥偏位的影响,为地道桥设计施工提供指导。

2 斜交地道桥顶推全过程分析

2.1 地道桥顶进过程分析

在进行状态分析时,定义如下参数。d为地道建筑宽度;b为首节地道(含盾构)计算长度;B为被交道路路基宽度;α为地道桥预制锐角角度;β为2条道路的交叉夹角(锐角值);x为顶进行程。从图1可以看出,根据受力状态的异同,顶推过程可以分为如下7种状态。不同的顶推状态下,其初始偏转力矩也各不相同,本文拟研究如下7个状态下的初始偏转力矩的发生时刻,以及各个参数对最大初始偏转力矩的影响,以期获得不同顶推状态下的纠偏千斤顶布置状态。

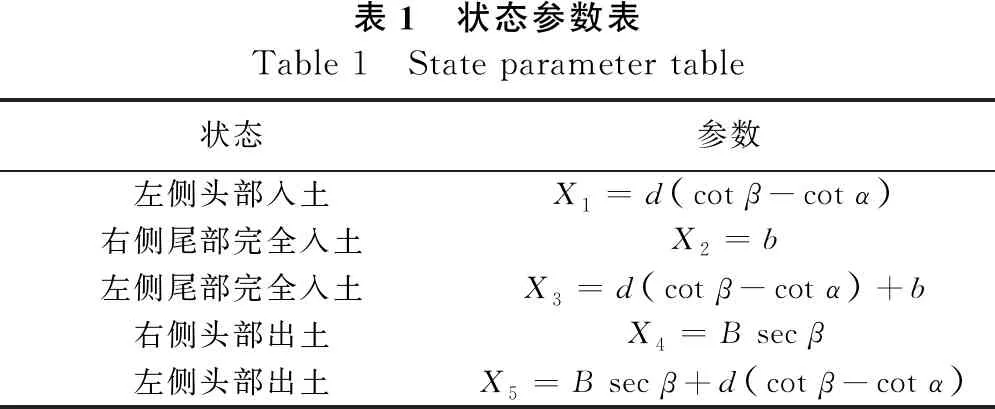

图1中7个状态的5个临界点参数见表1。

表1 状态参数表Table 1 State parameter table状态参数左侧头部入土X1=d cot β-cot α 右侧尾部完全入土X2=b左侧尾部完全入土X3=d cot β-cot α +b右侧头部出土X4=B sec β左侧头部出土X5=B sec β+d cot β-cot α

2.2 地道桥受力状态分析

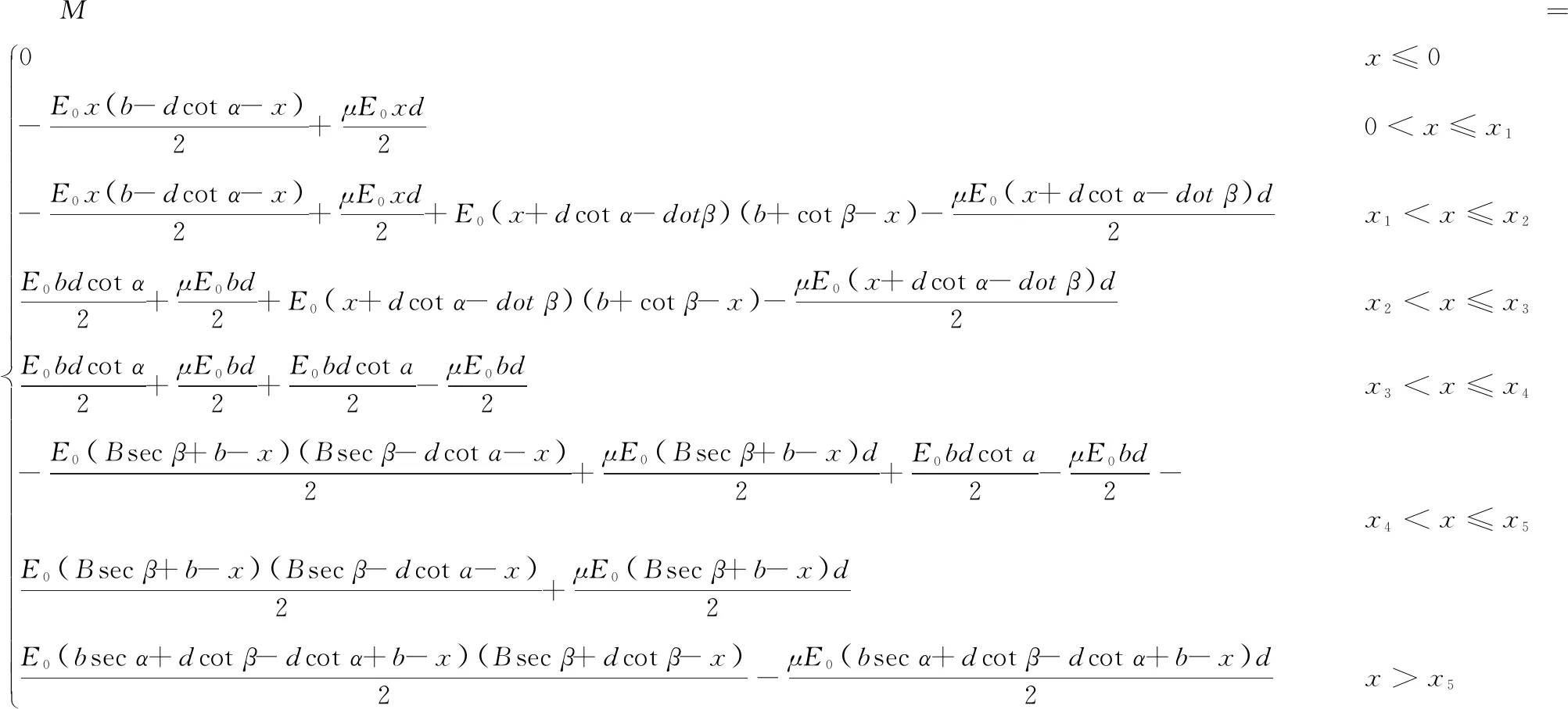

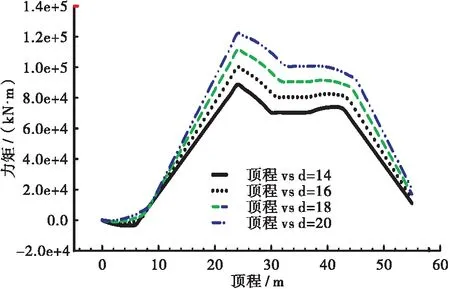

图2为地道桥的平面力学分析模型,其中桥体质心为O。先入土侧所受土压力为E1,方向垂直于框架侧壁,摩擦力为f1,方向与顶进方向相反,后入土侧土压力为E2,方向垂直于框架侧壁,摩擦力为f2,方向与顶进方向相反。顶部采用拖板(卷板)减阻,顶部摩擦力相对较小,忽略不计;底部摩擦力由桥体自重和顶部土体附加应力对应的摩擦力2个部分组成,其中桥体自重产生的摩擦力作用线过质心O,力矩为零;顶部土体附加应力对应的摩擦力矩在X1 图2 力学模型 (1) (2) 式中:L1为右侧土压力对矩心的力臂;L2为左侧土压力对矩心的力臂。可以看出E1、E2、f1、f2、L1、L2均为顶程x的分段函数。上式中,E0为单位宽度土压力,由朗肯主动土压力公式计算可得。上式推导过程中仅考虑主动力作用,未对桥体发生平面偏转后两侧土体因受挤压作用而产生的弹性抗力进行深入分析。从状态上讲,该偏转力矩仅仅是平面偏转的初始状态,而偏转后导致两侧土体挤压后产生的弹性抗力是一个二次状态,也正是因为土体弹性抗力的存在,约束住了桥体的持续偏转并最终达到一个新的力矩平衡状态。 上一节通过对斜交地道桥顶进全过程分析得到了地道桥初始偏转力矩计算的表达式,但顶进是个动态过程,影响初始偏转力矩的因素较多,难以直观的判断各因素对地道桥偏位的影响。本节将结合实际工程项目,研究交叉角度β、预制角度α、首节长度b、结构宽度d对偏转力矩的影响。 平益高速平江南互通E匝道地道桥顶推下穿平汝高速工程位于平江县三阳乡新仁村,E匝道轴线与平汝高速成45°交叉。采用斜交斜做正顶的方案,见图3。本工程顶推地道桥具有如下特点:①大角度斜交,地道桥呈60°角预制,45°方向顶进,纠偏难度大。②覆土厚度极薄,覆土厚度97~124 cm,对路面影响大。本项目对平面力矩影响较大的参数如下:路基宽度B为28 m,首节桥长b为24 m,桥宽d为16.9 m,预制锐角α为60°,斜交角度β为45°。 (a) 平面 地道桥分3节预制,每节长度16 m。施工场地位于平汝高速西侧,见图4。地道桥预制时在底板上部预留三角形锯齿槽作为千斤顶放置区,长×宽×深=100×58×50 cm。每个锯齿槽放置2台千斤顶。中继间和最后一节尾部均设置不少于10个锯齿槽。其中中继间左侧放置6个500 t千斤顶,右侧放置9个500 t千斤顶;末节左右侧均放置8个320 t千斤顶。千斤顶设置油压阀门,通过阀门来控制顶力作用线的实际位置。 图4 地道桥施工场地和中继间千斤顶布置图 3.2.1地道桥预制角度α 地道桥预制角度α一般由结构专业确定,角度变化可在β与90°之间变化。α=β,地道桥长度最小,造价最低,α=90°,桥长加长,造价最大。为了研究地道桥角度对偏位的影响,在既有工程的基础上,将各参数代入式(2)进行求解,并绘制不同α角下的顶程与阻力矩关系图,见图5,从而判断预制角度对偏位的影响。可以看出: 图5 地道桥预制角度与初始偏转力矩关系 a.初始偏转力矩随顶程呈现“减小、增大、减小”的变化趋势,X=b时,初始偏转力矩最大。 b.初始偏转力矩随预制角度呈现减小趋势。Mα=45=147.2 MN·m;Mα=60=105.2 MN·m;Mα=90=47.7 MN·m。 3.2.2首节计算长度b 从工程上讲,首节的预制长度不论从设计还是从施工的角度都是可调的,一般情况下,桥式盾构长度6~9 m,首节地道桥的长度可以在10~16 m范围内变化。在其他参数不变的情况下,分析首节地道桥的长度(含桥式盾构)对阻力矩的影响。见图6。 图6 地道桥首节长度与初始偏转力矩关系 a.初始偏转力矩随顶程呈现“减小、增大、减小”的变化趋势,X=b时,初始偏转力矩最大。 b.初始偏转力矩随首节长度呈现增大趋势。最大力矩Mb=18=67.0 MN·m;Mb=24=105.2 MN·m。 3.2.3斜交角度β 从工程上讲,斜交角度β受路线控制,为不可调整参数。同时β的调整也会导致预制锐角α跟随变化,本次计算取α=β。从图7可以看出,斜交角度越小,初始偏转力矩越大。 图7 地道桥斜交角度与初始偏转力矩关系 3.2.4结构宽度d 从工程上讲,结构宽度d一般由道路的限界决定,为不可调整参数,从图8可以看出,力矩随着宽度d的增加而增加。相对于其他变量,其影响幅度相对较小。 图8 地道桥结构宽度与初始偏转力矩关系 综上所述,通过对影响地道桥偏位的各设计参数的研究可知:地道桥预制角度、首节长度、斜交角度对地道桥的偏转影响较大,而净宽对地道桥偏转的影响相对较小。 a.设计建议:选线宜正不宜斜,预制锐角要取大,首节长度宜取小。 就工程而论,选线阶段应尽量避免出现大角度斜交;地道宽度由使用需求的净宽控制,设计过程中有条件的情况下对斜交地道桥可设计成多孔布置方式;地道桥的预制锐角可由结构专业确定,斜交正做会大幅度的增加工程量,一般不可取,45°的预制,明显会出现较大的阻力矩,也不可取。本次设计单位采用适中的60°预制是相对合理的,这种预制方式可极大地减少阻力矩,这对控制桥体偏位是极为有利的。 b.施工建议:油顶布置非对称,钝角区域要多放;锐角区域靠中间,钝角区域靠单边;锐角土体要超挖,钝角区域可欠挖(钝角、锐角指首节前端)。 以本项目为例,本项目所指锐角侧位于顶推方向的左侧、钝角侧位于顶推方向的右侧。为减少偏转力矩对本工程的不利影响:千斤顶须按照右多(钝角侧)左少(锐角侧)的方式布置;同时,右侧千斤顶应优先靠墙侧布置,左侧千斤顶应尽量靠中间布置;掌子面开挖时,左侧宜超挖1~2 cm,右侧应适当欠挖0~2 cm。通过上述千斤顶的布置与优化,在总顶力保持不变的情况下,可以增加纠偏力矩,减少桥体的平面偏位。 地道桥平面姿态监测主要是通过在地道桥轴线的前端和后端粘贴反射片,并通过全站仪进行观测。如图9所示,其中L2测点为前端测点,L1为后端测点。 图9 地道桥平面姿态监测布置图 从图10可以看出: 图10 地道桥平面偏位随顶程变化 a.头部L2测点呈现先左偏后右偏的趋势,最大右偏量15.7 cm,尾部L1测点整体整体呈现左偏趋势,最大左偏量9.1 cm,地道桥平面整体呈现顺时针旋转,最大偏转角18'。 b.顶程在24~38 m范围内呈现偏转减缓趋势,38~47 m范围内偏转减缓趋减低。47~56 m偏转趋势急剧增大。 图11为初始偏转力矩与实测偏转角成果对比图。顶程0~44 m范围内,监测成果与初始偏转力矩符合性较好,44 m顶进结束无相关性。实际施工过程中施工单位在中继间左侧布置6个500 t千斤顶,右侧布置9个500 t千斤顶。44 m顶进结束阶段,施工单位为保证第2节与第1节的沉降缝闭合,打开了左侧最外侧千斤顶,从而减小了纠偏力矩的大小,于是出现了上述与理论结果不相符的监测结果。 图11 初始偏转力矩与实测偏转数据对比 本文依托平益高速平江南互通E匝道下穿平汝高速度顶推地道桥工程,结合理论分析与现场监控对斜交地道桥顶进全过程的偏位问题进行了深入研究,推导了斜交地道桥顶进全过程不平衡弯矩的表达式,研究了地道桥预制角度、首节长度、斜交角度和净宽等设计参数对地道桥偏位的影响。取得的主要结论与设计施工建议如下: a.受初始偏转力矩影响,斜交顶推地道桥一般会出现平面偏转的工程问题。且平面偏转量主要受斜交角度、预制锐角、首节长度、建筑宽度和施工工艺的影响。 b.从工程实际角度出发,选线阶段应避免大角度斜交;结构设计阶段,预制锐角宜适当加大、首节长度应尽量减短;施工阶段应对千斤顶位置合理布置。 c.地道桥的最大初始偏转力矩出现在首节地道桥完全入土的位置,这既是最大顶力的发生位置,也是最大初始偏转力矩的发生位置。油顶配置应按照该位置进行计算。 d.斜交地道桥施工应尤为注意平面姿态的施工监测。施工监测数据是油顶平面配位的最原始依据。 通过对比现场监测所反映的偏位趋势,验证了理论公式的正确性,理论公式反映地道桥偏位趋势与现场监测结果一致。该纠偏技术为平江南互通地道桥顶推工程的纠偏控制提供了理论指导,保证了工程的安全,降低了纠偏控制的成本,缩短了项目的工期,取得了良好的经济社会效益。

3 斜交地道桥顶推偏位影响因素分析

3.1 工程概况

3.2 偏位影响因素分析

3.3 纠偏工程建议

4 现场监测与分析

5 结论与建议