闪光灯对博物馆内染色丝织品的影响

2022-08-04彭镁漫曹张喆田丹玉

彭镁漫,杨 璐,曹张喆,田丹玉,郭 郎

[1. 西北大学文化遗产学院,陕西西安 710127; 2. 文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室(西北大学),陕西西安 710127]

0 引 言

为了使文物的寿命尽可能延长,需要合适的保存环境,光是其中非常重要的一项影响因素。博物馆内的光对文物有两方面影响:一方面,光是游客接受文物信息必不可少的条件;另一方面,光辐射是文物保存的不利因素,尤其会对有机质文物或者是含有有机质成分的复合文物造成光老化,降低文物的寿命[1]。对光特别敏感的博物馆展品类型绝大多数是有机质及有色文物。第一次全国可移动文物普查文物总数共计约1.08亿件(套)。对光特别敏感的文物类别在全国登录文物数量中已至少占有34.92%[2],数量庞大,在文物保护中不可忽视。闪光灯作为光辐射来源,在许多博物馆中被禁止使用,且一般无论展厅里是有机质文物或无机质文物一律禁止游客使用闪光灯。

探究闪光灯对文物影响的研究并不广泛,Hanlan[3]在1970年最早进行了闪光灯对艺术品影响的研究,他将25 000次工作室型电子闪光灯和336 000 lx·h荧光灯曝光量、150 h紫外线照射对无机颜料的影响效果进行比较,得出稳定的颜料不会受到照相闪光灯正常使用的影响的结论。之后Saunders[4]用同等曝光量下的闪光灯和画廊灯源照射,用色差值ΔE衡量变化,判断光对水彩颜料藏品的影响大体上符合倒易律,大多数颜料在同等曝光下色差值相似,闪光灯发出的光不会比画廊照明更有害。国内目前只有王永礼等[5-6]研究了外置闪光灯对染色丝绸色度和显微表面变化的影响,实验照射次数上限4 500次,认为闪光灯会使染料褪色且使丝绸焦化,除此之外未见有其他闪光灯对藏品研究的相关报道。在已有研究中,研究人员采取的都为外置专业型闪光灯,这通常是文物专业摄影的辅助用具,未有模拟真实情况下博物馆游客常用的单反相机内置氙气闪光灯和手机LED闪光灯进行老化的实验;且研究缺乏博物馆游客使用闪光灯的数据;除此之外,其评价多集中于色差分析,综合评估老化情况研究较少。

本研究通过调研和模拟荧光灯和常用闪光灯在博物馆内使用情况,以植物染料花青染色丝织品为例模拟光敏感型文物材料,使用色差计、万能材料试验机、扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)检测样品老化程度,探究其对染色丝织品的具体影响,以期为博物馆展陈、游客服务提供科学参考。

1 实验原理及前期调研

1.1 实验原理

1.1.1光辐射影响的分析 光辐射对材料损坏的影响,可以用不严格的倒易律来了解[4]。倒易律即光辐射对文物的影响靠累积的曝光量产生效果,曝光量是时间对物体表面照度的积分,因而可以采取增大照度的方法来加速光老化。

1.1.2模拟闪光灯老化原理 除了照度,波长是光辐射对材料影响的另一因素:同一照度下,波长越短,能量越大,对文物伤害则越大[7]。由苏昌林等[8]采集的闪光灯光谱和Thomson[9]在专著中所提,及苏昌林等[8]和沈海平等[10]所做的氙气闪光灯特性曲线测定分析可知,闪光灯的确有较强的紫外辐射,同照度下比一般可见光能量大,但是维持时间极短,专业闪光灯持续时间大约是相机内置闪光灯持续时长的2倍,氙气闪光灯闪光时间在10-5~10-3s[11],根据倒易律,少次闪光的曝光量可以说比较微不足道。

通过对博物馆游客使用闪光灯的调研,统计使用次数、时间和游客数量,可得游客使用闪光灯频率。根据倒易律,通过增大闪光灯照射次数模拟增大的游客数,可加速光老化进程。

1.1.3探究闪光灯对文物影响程度原理 根据GB/T 23863—2009《博物馆照明设计规范》,取对光特别敏感的展品陈列光照为上限50 lx,通过调查单位时间陈列文物接受的闪光灯闪光次数,则可将文物的曝光量和闪光灯次数对应起来,通过增大陈列光源照度及时间,和增加闪光灯次数可分别加速老化。老化前后样品对比,不仅可以得出陈列光源和闪光灯对文物的具体影响,还可以通过两者具体影响的比较,来说明闪光灯对博物馆内光敏感型文物的影响程度。

我国目前博物馆照明常用的人工光源包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、LED灯等。荧光灯含有较高的紫外相对含量,但发光效率高,发热低,是博物馆照明最普遍的光源之一[12]。近年来LED灯因为发光效率更高,成本低,显色性不断提高,逐渐成为博物馆的常用光源[13-14],但其技术仍在不断发展,已有研究表明LED灯和荧光灯对染色丝绸影响相近[15],在实验中采取了2 700 K的荧光灯模拟博物馆的陈列光源。

1.2 前期调研

陕西历史博物馆位于陕西西安,共拥有171.8万件(套)文物,包括18件(套)国宝级文物,在国内博物馆中具有较高的知名度和代表性,是旅客和当地人常去场所。第一展厅秦兵马俑是游客必经和驻留的文物,有鉴于此,本实验选择此地作为调查闪光灯实际使用情况的对象。

调研于2018年10月进行,一共调查9 d共93 h,博物馆在淡季、旺季和一些节假日如国庆等开馆和闭馆时间都不同,但每天文物被照射时间会比开闭馆之间游客可以参观的总时间多1 h。调查分析见表1。

表1 陕西历史博物馆闪光灯使用情况Table 1 Using of flash in Shaanxi History Museum

在调研的93 h内,博物馆迎接约90 000名游客,经过分析,约2.4%的游客会使用1次闪光灯;藏品平均在1 d内接受陈列时长为11.33 h,每小时被闪光次数为23.39次。理论上1 d的曝光量为陈列时长对照度(根据1.1.3分析,设定为50 lx)的积分,为566.5 lx·h,文物1 d的闪光灯照射次数为每小时照射频数对开馆时间的积分,为241.67次。

2 实验部分

2.1 实验样品

2.1.1实验材料 丝织品为天然桑蚕丝,购买于西安市文艺路红星真丝绸缎庄;花青颜料(珍品级)购买于苏州姜思序堂国画颜料有限公司。

2.1.2样品制备 将丝织品剪成6 cm×6 cm的尺寸。已加胶花青植物染料与蒸馏水质量比为1∶100,加热至85 ℃,充分溶解后浸入样品,染色时间为30 min。依次用50 ℃的温水和10 ℃的冷水浸泡冲洗10 min和20 min,通风晾干。

2.2 实验仪器

23 W、2 700 K暖黄光的荧光灯(荷兰皇家飞利浦公司),11台常见品牌的手机,70D和760D单反相机(日本佳能公司),TES 1339数字照度计(德国德图集团),QT-1176PC式万能材料试验机(东莞高泰检测仪器有限公司),SC-80C型全自动色差计(北京康光光学仪器有限公司),VEGA3 XMU型扫描电子显微镜(SEM,捷克泰思肯公司),LUMOS傅里叶变换红外光谱仪(配有衰减全反射附件,ATR-FTIR,德国布鲁克公司)。

2.3 实验方法

2.3.1实验装置 为了模拟博物馆陈列的环境,自制3个相同规格的玻璃展柜,分别用于空白组、荧光灯组、闪光灯组。实验光源在玻璃外照射样品,玻璃厚度为4 mm,展柜规格为50 cm×20 cm×20 cm。

2.3.2老化方法 用吸光布将一个暗室分隔成3个区域,保证在温湿度相同的情况下分别进行空白组、荧光灯组、闪光灯组的实验,将样品平整均匀地铺放在3个玻璃展柜内的实验台上。

1) 闪光灯组实验。为了更好地模拟文物在博物馆内接受闪光灯的照射情况,实验中闪光灯距离样品为60±5 cm,展柜一面靠墙,闪光灯在旋转270°的范围内照射。记录闪光灯次数。

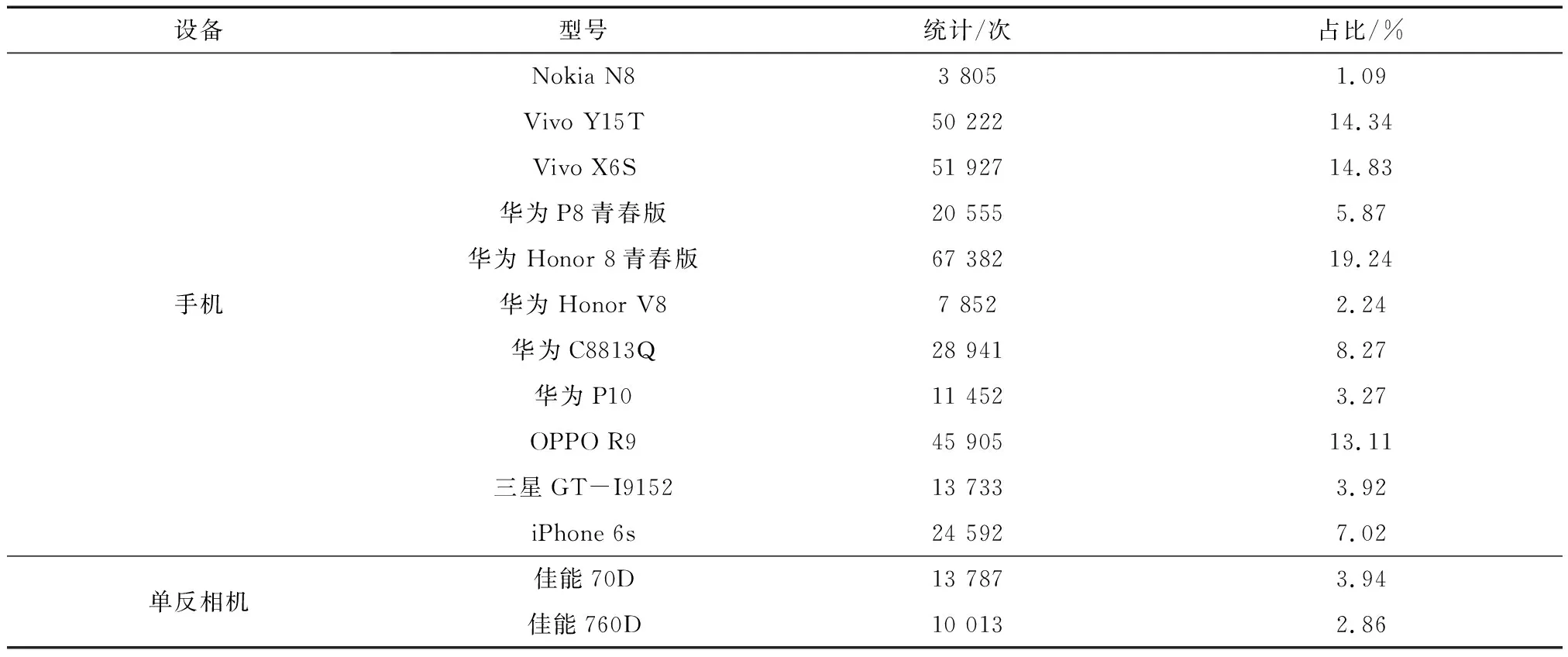

为了增加使用闪光灯的代表性,一共使用常见品牌的11台手机和2台单反相机内置闪光灯照射样品,每个手机闪光灯和单反相机闪光灯照射次数统计见表2,最终使用手机闪光灯照射326 366次,单反相机内置闪光灯照射23 800次,共350 166次。

表2 闪光灯次数统计Table 2 Statistics of flashlight frequency

2) 荧光灯组实验。根据图1所示的实验装置,设置好荧光灯光源,用数字照度计检测记录各样品表面的照度值,再盖上玻璃展柜。实验过程中不定期地使用数字照度计检查样品表面照度,以保持照度的稳定和均匀。各样品表面照度值在4 800±250 lx,平均为4 827.04 lx,实验一共照射170.50 h。

图1 实验装置示意图Fig.1 Schematic diagram of the experimental device

闪光灯组实验总次数为350 166次,根据1.2分析理论上对应荧光灯组820 996 lx·h的曝光量,实际曝光量为82 3011 lx·h,相对误差为0.25%。

根据GB/T 23863—2009《博物馆照明设计规范》,对光特别敏感的文物(包括染色丝织品)年曝光量上限为50 000 lx·h,实验曝光量相当于16.46年的陈列上限曝光量;同时根据1.2的调研分析,博物馆日游客量为1万人,50 000 lx·h对应的闪光灯次数是21 325.31次。根据陕西历史博物馆游客闪光灯使用的调查,约41.38名游客中就会有1名游客使用闪光灯,实验闪光灯照射次数相当于迎接1 449万人次的闪光灯使用次数。2018年全国已有5 136座博物馆,近10亿人次走入博物馆[16],平均每座博物馆要在丝织品接受光照时间内达到1 449万参观人次的时间约是307.98年。

3) 空白组实验。在暗室环境中不接受任何光照,除去实验条件外环境对样品带来的影响。

2.3.3测试方法

1) 色度测试。利用色差计测量样品的L*、a*和b*色度值,每个样品选用不同的检测位置测3次取平均值,用老化前后的色差值ΔE表征样品颜色的变化程度。

2) 抗拉强度测试。使用万能材料试验机的织物拉伸模式,染色丝织品样品为60 mm×20 mm,仪器参数设置标距20 mm,定速度30 mm/min拉伸。每组用老化后的3~5个样品测试,取平均值,用损失率来表征样品机械强度的变化程度。

3) 微观形貌观察。使用SEM观察分析样品微观形貌。工作电压为20 kV,工作电流为10 mA,工作距离为44.05 mm。

4) 结构分析。傅里叶变换红外光谱仪实验测试条件:分辨率:4 cm-1,波数:4 000~600 cm-1,扫描次数:24次。

采用德国布鲁克公司自带的红外光谱分析OPUS软件,在退卷积因子2,噪声减低因子0.4的参数设置下对样品的酰胺Ⅲ带红外光谱进行傅里叶退卷积处理,根据二阶求导的结果指认酰胺Ⅲ带的子峰所对应的二级结构,之后使用Origin 2018软件对傅里叶退卷积处理后的红外谱图进行高斯曲线拟合,根据子峰面积计算出不同的二级结构百分含量。

3 结果及讨论

3.1 色差分析

以色差值ΔE来衡量样品老化后颜色改变程度,ΔE与物质颜色变化关系如表3所示, 通常仪器引起的ΔE误差在1.0左右,如果ΔE小于1.5,可视为颜色基本没有变化[17]。实验结果为荧光灯组色差值为0.57,闪光灯组色差值为0.45,2个组别的色度变化,荧光灯组>闪光灯组,但二者都小于仪器误差1.0,可认为2个组别的颜色变化轻微,基本没有发生变化。

表3 ΔE与物质颜色变化关系[17]Table 3 Relationship between ΔE and the color changes of materials

3.2 抗拉强度分析

将荧光灯组和闪光灯组的数据与空白组的数据做比较,其损失率如表4,根据实验结果,经过光老化的样品抗拉强度都有所下降,二者数据都低于10%,其中荧光灯组较闪光灯组下降幅度明显更大。

表4 样品的抗拉强度损失率Table 4 Reduction of tensile strength of the samples

3.3 微观形貌分析

扫描电子显微镜(SEM)观察结果如图2。空白样品的染色丝织品表面上较为光滑,纤维排列整齐有序,其表面存在少量散状丝胶和点状杂质。而经过光老化样品的微观形貌对比,二者之间没有明显差异,纤维均没有发生断裂,且二者的图像与空白样品的微观形貌也没有明显的差异,可以说基本没有发生变化。

图2 样品SEM图Fig.2 SEM images of the samples

3.4 结构分析

3.4.1肽链结构分析 蚕丝蛋白含有18种氨基酸,其中甘氨酸(Gly)和丙氨酸(Ala)分别约占46%和29%。—Gly—Gly—和—Gly—Ala—肽链结构是桑蚕丝主要肽链结构,在红外光谱中分别出现在975 cm-1和1 000 cm-1附近。蚕丝主要成分是丝素和丝胶,丝素含量约占72%~81%,丝胶含量约占19%~28%。在全脱胶丝绸中,这2个峰较为明显[18-20]。严重腐朽老化的古代丝绸,在这2处的特征吸收峰会削弱甚至缺失[20]。

实验样品红外谱图(1 020~940 cm-1)如图3所示,可看到老化样品在—Gly—Gly—肽链结构975 cm-1处的波谷有所削弱,荧光灯组和闪光灯组比较,荧光灯组削弱得相对多一些,波谷更趋平。999 cm-1处2组波谷都有细微的削弱,比较结果不明显。

图3 样品的红外光谱图(1 020~940 cm-1)Fig.3 FTIR spectra of the samples(1 020~940 cm-1)

3.4.2—CH3对称变角振动 在通常的有机化合物中,—CH3对称变角振动频率很少受其他振动频率的干扰,具有特征性。化合物分子红外光谱在1 378 cm-1附近如果出现吸收峰,表明该分子中肯定存在—CH3基团[21]。丝绸的蛋白质分子结构在老化过程中会产生—CH3对称变角振动,光辐射会加剧这个过程,苑萌萌等[22]研究认为清代、明代和辽代的丝绸均未产生—CH3对称变角振动,长期受太阳光辐射的清代样品和西汉的丝绸发生了—CH3对称变角振动。王丽琴等[23]研究认为经NO2老化30 h后,丝织品的蛋白质分子结构产生了—CH3对称变角振动。

实验样品的红外谱图(1 440~1 300 cm-1)如图4所示,可看到1 378 cm-1附近没有出现吸收峰,说明在实验条件下的荧光灯和闪光灯的照射还不足以使丝织品产生—CH3对称变角振动。

图4 样品的红外光谱图(1 440~1 300 cm-1)Fig.4 FTIR spectra of the samples(1 440~1 300 cm-1)

3.4.3老化方式及程度的分析 丝织品老化方式主要是水解老化和氧化老化。红外光谱中,张晓梅等[24]认为在1 700 cm-1/1 640 cm-1的比值(A1700/1640)可判定丝织品水解发生程度,若老化后样品在1 700 cm-1/1 640 cm-1的比值大于老化前样品,表明丝织品发生水解老化,记老化后A1700/1640减去老化前A1700/1640的数值为ΔA1。Koperska等[25-26]认为在1 620 cm-1/1 514 cm-1的比值(A1620/1514)可判定丝织品氧化发生程度,若老化后样品在1 620 cm-1/1 514 cm-1比值比老化前样品的比值大,表明丝织品发生氧化老化,记老化后A1620/1514减去老化前A1620/1514的数值为ΔA2。ΔA数值越大,表明老化程度越大,可利用这2个指标判断实验组老化方式及老化程度。ΔA1和ΔA2计算结果如表5所示。

由表5的实验数据可知,ΔA1全小于0,ΔA2全大于0,说明实验中丝织品的光老化是氧化降解,且荧光灯组的氧化程度较高于闪光灯组,表明82万lx·h的荧光灯曝光量照射比35万次的闪光灯照射给丝织品带来更多降解。

表5 丝织品的老化方式及老化程度判断Table 5 Judgment of the aging mode and aging degree of silk fabrics

3.4.4二级结构变化 蛋白质分子的二级结构通常指蛋白质多肽链沿主链骨架方向的空间走向、规则性循环式排列,或某一段肽链的局部空间结构[27]。使用FTIR测定二级结构是近30年发展起来的分析技术。以蛋白质的酰胺Ⅲ带为研究对象,根据已有研究[28],1 330~1 290 cm-1为α-螺旋,1 270~1 245 cm-1为无规卷曲,1 250~1 220 cm-1为β-折叠。对老化后的丝织品分别采用2.3.3方法计算二级结构比例变化,减去环境所带来的影响,所得结果如表6所示。

表6 样品二级结构相对含量变化Table 6 Relative content changes of the secondary structure

丝素纤维中,包含有分子排列整齐紧密的结晶区部分和分子排列松散紊乱的非结晶区部分[27],在蛋白质二级结构中,研究认为无规卷曲和α-螺旋是非结晶区的组成部分,β-折叠是丝素结晶区的主要成分[29]。根据表6,样品老化前后α-螺旋相对含量有所上升,β-折叠的相对含量下降,且在荧光灯组中无规卷曲的相对含量上升而在荧光灯组中则略有下降,表明同属非结晶区,无规卷曲比α-螺旋可能更先降解或降解速度更快,导致相对含量下降。从β-折叠的相对含量来看,荧光灯组降解更严重,表明82万lx·h的荧光灯曝光量照射比35万次的闪光灯照射给丝织品二级结构结晶区带来的降解更多。结晶区含量下降导致强度下降,且荧光灯组下降幅度大于闪光灯组,这与抗拉强度的实验结果相印证。

4 结 论

光照是引起光敏感型藏品颜色褪色、变色及材料降解的重要原因之一,本研究通过调研、实验研究了在博物馆光照标准条件下,荧光灯和闪光灯对丝织品光老化影响。对光敏感型材料染色丝织品予以823 011 lx·h的荧光灯曝光量和350 166次闪光灯照射,用色度、抗拉强度、微观形貌、结构成分4个方面来表征其老化程度。从研究结果出发可初步得出以下结论:

1) 色度分析。2组实验条件下的色差值都在0.5左右,颜色基本没有变化。

2) 抗拉强度分析。2组实验条件下的样品抗拉强度都有所下降,二者数据都较小,不超过10%,其中荧光灯组下降幅度更大。

3) 微观形貌分析。扫描电镜观察下,老化后的样品和未经光老化的样品没有明显差异,纤维没有断裂,认为基本没有变化。

4) FTIR结构分析。光老化使975 cm-1处的—Gly—Gly—肽链结构发生了降解,荧光灯组比闪光灯组降解更多;2组老化均没有使样品产生—CH3对称变角振动;2组光老化使样品产生氧化降解,且荧光灯组氧化降解程度更大;二级结构分析中,结晶区的β-折叠均发生了轻微降解,且荧光灯组相对含量下降更大。

以上结论表明,执行博物馆光照标准,博物馆陈列光源为荧光灯,荧光灯年曝光量为50 000 lx·h,博物馆游客日流量1万人,闪光灯年照射次数为21 325.31次,相同时间里博物馆荧光灯光照给染色丝织品带来的影响大于闪光灯。我国博物馆平均游客使用闪光灯照射染色丝织品307.98年所带来的影响也是轻微的。

传统观点认为“闪光灯对文物影响很大”,而本研究表明,基于调研中的我国博物馆目前的参观情况,符合博物馆照明设计规范要求的荧光灯灯源影响更甚于闪光灯。