双向FDI 对劳动力成本的影响

——基于跨国面板数据的分析

2022-08-04孙慧文王贺雨

孙慧文 王贺雨

一、 问题的提出

劳动力是经济发展的基本生产要素之一, 劳动力成本低更是一国经济增长与国际竞争的重要比较优势, 这一比较优势已经成为许多国家推动企业创新、 管理改善、 整合优化生产要素配置以及开拓海外市场的重要手段。 要素禀赋理论把国家间要素禀赋的相对差异视为一国国际竞争优势的来源, 而国际资本作为参与全球生产的主要要素之一, 其规模与流向均受国与国之间相对成本优势的影响。 长期以来, 中国凭借巨大的人口红利实现了经济增长奇迹, 但是近年来我国工资上涨明显, 人口红利日益缩减。 国际劳工组织发布的 《全球工资报告2016/2017》 显示, 金融危机后亚洲以及太平洋新兴国家和发展中国家工资增长强劲, 其中尤以我国工资水平的增长最为显著。 2013—2015 年间, 泰国、越南、 菲律宾、 马来西亚等东南亚国家实际工资增长率分别为5.6%、 4%、 2.23%和3.3%, 而我国实际工资年均增长率则高达7.3%。 劳动力成本的上涨被认为是吞噬一国竞争优势的重要原因, 工资水平的快速上涨弱化了我国基于劳动力成本的国际比较优势, 这也成为发达国家削弱中国在全球价值链中的地位, 转而寻求新一轮战略转移的重要突破口。高山等 (2021)、 李磊等 (2019) 的相关研究均表明, 劳动力成本的变动显著影响了我国外商直接投资。

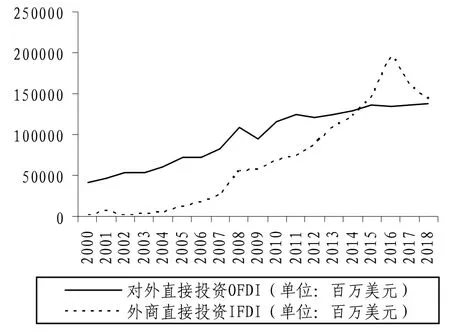

理论上, 劳动力成本的变动会影响国际投资,反过来, 国际投资的变动同时伴随着生产要素的转移, 资本的流入和流出会重塑一国生产要素配置结构, 进而影响工资水平的变动。 值得注意的是, 国际投资不仅包括外商直接投资(IFDI), 还包括对外直接投资 (OFDI)。 以我国为例, 近年来我国吸引外资规模持续增长的同时, 对外直接投资规模也呈现出显著的上涨趋势, 甚至超过了外商直接投资规模 (如图1 所示)。 已有研究表明, 对外直接投资直接影响一国在国际价值链中的分工地位, 推动国际价值链的重塑和转型升级, 同时也会对该地区的劳动力市场产生重要影响。

图1 2000—2018 年间中国OFDI 与IFDI 的变动情况

综上, 双向FDI 作为参与国际生产与全球价值链重塑的重要投资方式, 无论是外资引入还是对外资本输出, 其带来的先进技术、 管理经验以及充足的资本存量已经成为影响各国劳动力成本比较优势的重要因素。 基于此, 本文将外商直接投资和对外直接投资纳入到统一的分析框架, 利用2000—2018年间37 个国家和地区面板数据来研究双向FDI 如何影响劳动力成本, 以及这一影响在国家和地区之间的差异, 为科学应对新发展阶段国际投资变动的新特点及其对劳动市场的影响提供决策依据。

二、 理论分析与研究假说

(一) 对外直接投资与劳动力成本

对外直接投资必然伴随着要素的对外输出, 资本在国与国之间的流动会进一步引发劳动力在国与国之间的重新配置, 冲击母国以及目的国的劳动要素配置结构, 进而引起相对工资水平的改变。 已有研究表明, 对外直接投资具有较强的技术溢出效应, 企业对外投资的同时也会通过一定的渠道引进东道国的资源、 先进技术和管理经验, 在提升本企业在国内市场竞争力的同时, 也加剧了国内同行业的竞争。 而竞争将倒逼行业内其他企业开展创新激励、 进行人力资本储备以提高自身竞争力, 这在很大程度上增加了国内企业对高技能劳动人才的需求, 进而推动了工资水平的上涨。 而且, 对外直接投资是企业嵌入全球价值链、 实现转型升级的重要渠道, 出于提高劳动生产率以及降低再培训成本等因素的考虑, 企业有足够的动机提高劳动者工资。因此, 对外直接投资会推动工资即劳动力成本的上升。 但是, 对外投资规模带来的产业关联与产业转移效应可能会导致投资国 “产业结构软化” 与 “产业空心化”, 产业结构软化将促使物质资本逐步向国内的知识和技术密集型等软产业转移, 而产业空心化将会导致以制造业为中心的物质生产与非物质生产之间的比例关系严重失衡。 两者的同时作用导致劳动密集型产业资源消耗减少, 收缩了国内对于普通劳动力的市场需求, 如果需求萎缩的规模足够大, 那么普通劳动力工资水平的下降则会拉动整体工资水平的下降。

据此, 本文提出假说1: 对外直接投资对劳动力成本的影响呈非线性的相关关系。

(二) 外商直接投资与劳动力成本

外商直接投资既能为东道国经济发展提供新思路与高质量生产要素, 为东道国的经济增长、 国际贸易、 技术创新等方面提供强大的资本支撑, 同时又能通过专业化水平推动劳动生产率的提高, 进而提高劳动要素价格即工资。 一方面, 跨国公司在人力资本、 技术水平等方面的优势地位使得其可以提供高于市场均衡水平的工资, 而在劳动力市场上,高工资会识别高技能劳动力, 因此外资的引入会导致国内高质量劳动力向外资企业流动, 这无疑有利于提升外资企业的劳动生产率, 带动工资水平的进一步上涨。 另一方面, 外资企业的高工资具有较强的示范效应, 其对国内其他企业造成了较大的竞争压力, 迫使国内企业通过模仿创新和技术改进等多种方式开展竞争, 这有利于提高国内企业的劳动生产率, 进而推动工资水平的上涨。 然而, 外商直接投资同时具备较强的挤出效应, 外资的引入在提升一国企业劳动生产率的同时, 也推动了国内企业的结构性转变, 部分低效率企业因为无法适应激烈的市场竞争而被淘汰, 导致国内市场对劳动力尤其是低技能劳动力的需求减少, 进而会降低劳动者的工资水平。 而且, 吸引外资对地区经济增长的积极效应使得地方政府之间基于招商引资的竞争愈发激烈, 而低工资、 低成本是吸引外资入驻的重要优势, 地方政府具有较强的动机来控制劳动力工资的上涨。 进一步来看, 在市场不完全竞争的条件下, 外资的大量进入及其强大的竞争能力会增强外资企业的垄断实力, 劳动者的谈判能力被逐渐弱化, 最终国内市场的劳动者不得不接受基于市场垄断的低工资水平。

由此, 本文提出假说2: 外商直接投资对劳动力成本的影响表现为非线性的相关关系。

三、 研究设计

(一) 模型设定

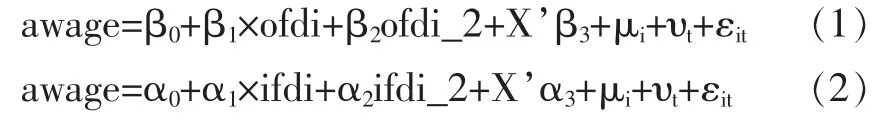

为了验证上述理论假说, 本文构建如下模型验证双向FDI 对劳动力成本的影响:

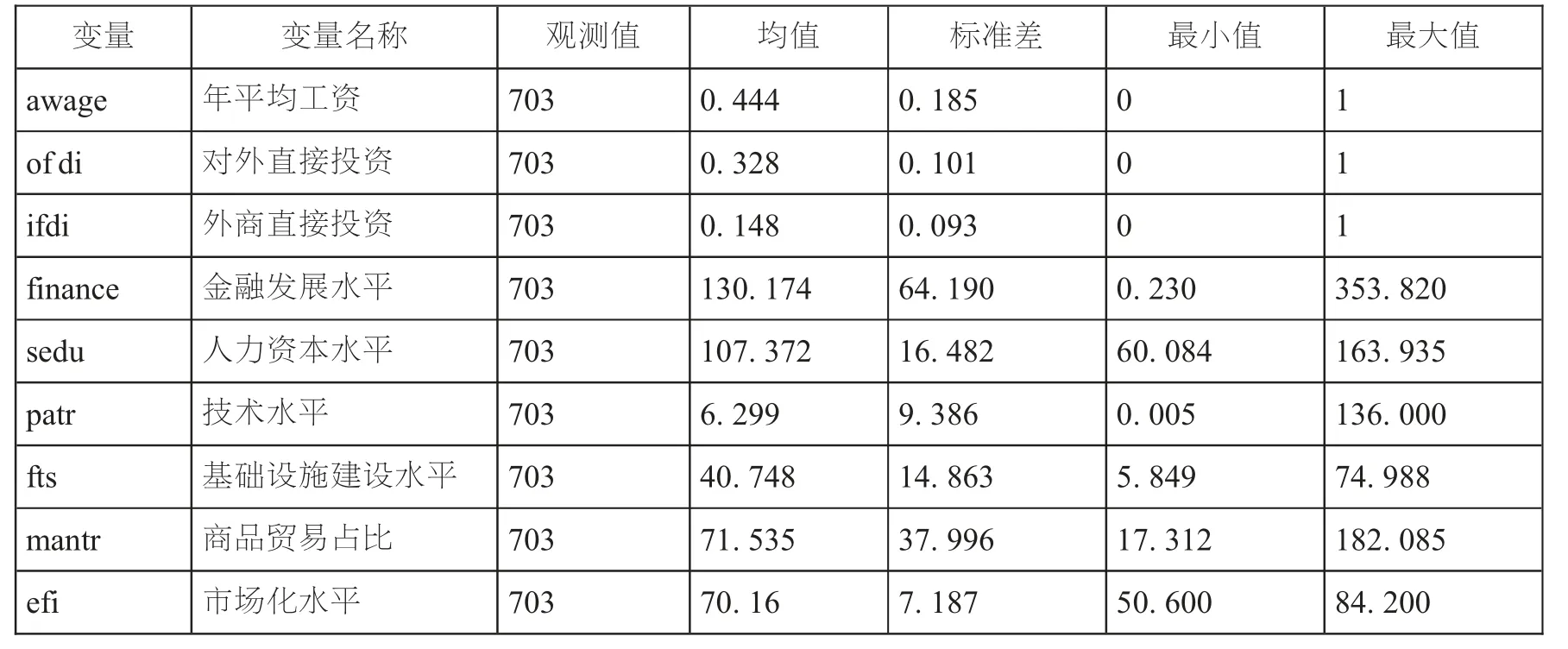

上式中, i 表示国家个体, t 代表年份。 被解释变量awage 代表国家和地区年平均工资, 用经济中每位全职以及等同于全职雇员的平均年薪来表示,通过雇员的平均每周工作时间以及平均雇员人数计算得到; 核心解释变量包括对外直接投资OFDI 存量 (ofdi)、 外商直接投资IFDI 存量 (ifdi) 以及双向FDI 的二次项 (ofdi_2、 ifdi_2)。 X’为控制变量集合, 主要包括金融发展水平(finance)、 人力资本水平(sedu)、 技术水平(patr)、 基础设施建设水平(fts)、 商品贸易占比 (mantr) 以及市场化水平 (efi)。 其中, μ和υ分别代表非观测性的个体效应以及时间效应, ε表示随机扰动项。 为了消除原始数据中不同维度上特征尺度存在的量纲差异造成的估计偏误, 本文对核心解释变量与被解释变量进行了标准化处理。

(二) 变量与数据说明

本文利用2000—2018 年间中国以及经济合作与发展组织 (OECD) 共37 个国家和地区的数据,探究双向FDI 与劳动力成本之间的关系。 其中, 双向FDI 的相关数据来源于联合国贸易和发展会议数据库(UNCTAD), 经济自由度指数(efi) 来源于国泰安数据库, 其余指标数据均来源于世界银行的WDI (World Development Indicators) 数据库。 缺失数据利用插值法以及回归法补全。

1.被解释变量: awage。 劳动力成本用各国和地区的年平均工资来表示, 具体计算方法如下: 用基于国民账户的工资总额除以整个经济体的平均雇员人数, 然后乘以每个全职雇员的平均每周工作时间与所有雇员的平均每周工作时间之比。 此外, 将平均工资用2018 年美元购买力平价换算成美元购买力平价, 并用基于2018 年价格的私人最终消费支出指数进行平减。

2.核心解释变量: 对外直接投资OFDI 和外商直接投资IFDI。 这里选取了37 个国家和地区的双向FDI 存量数据, 因为存量数据比流量数据更具有稳定性, 更能反映其对劳动力成本的影响是长期累积的过程。

3.其余控制变量。 参考已有研究, 本文选择以下影响一国和地区劳动力成本的因素作为控制变量: 金融发展水平(finance), 具体用各国和地区金融部门信贷占国民生产总值 (GDP) 的比重表示;人力资本水平, 用中等教育入学率(sedu) 来衡量;技术水平(patr), 采用非居民专利申请量与居民申请量的比值来表示; 基础设施建设水平 (fts), 用每百人固定电话订阅数来衡量; 商品贸易占比(mantr), 以各国和地区商品贸易占GDP 比重来衡量; 市场化水平, 选用经济自由度指数 (efi) 作为衡量一国或地区市场化水平的评价指标。 一般来说, 经济市场化水平越高, 经济自由度越高, 与市场化水平较低的国家和地区相比, 其经济发展环境越完善。 主要变量描述性统计如表1 所示。

表1 变量描述性统计

四、 实证结果分析

(一) 基准回归

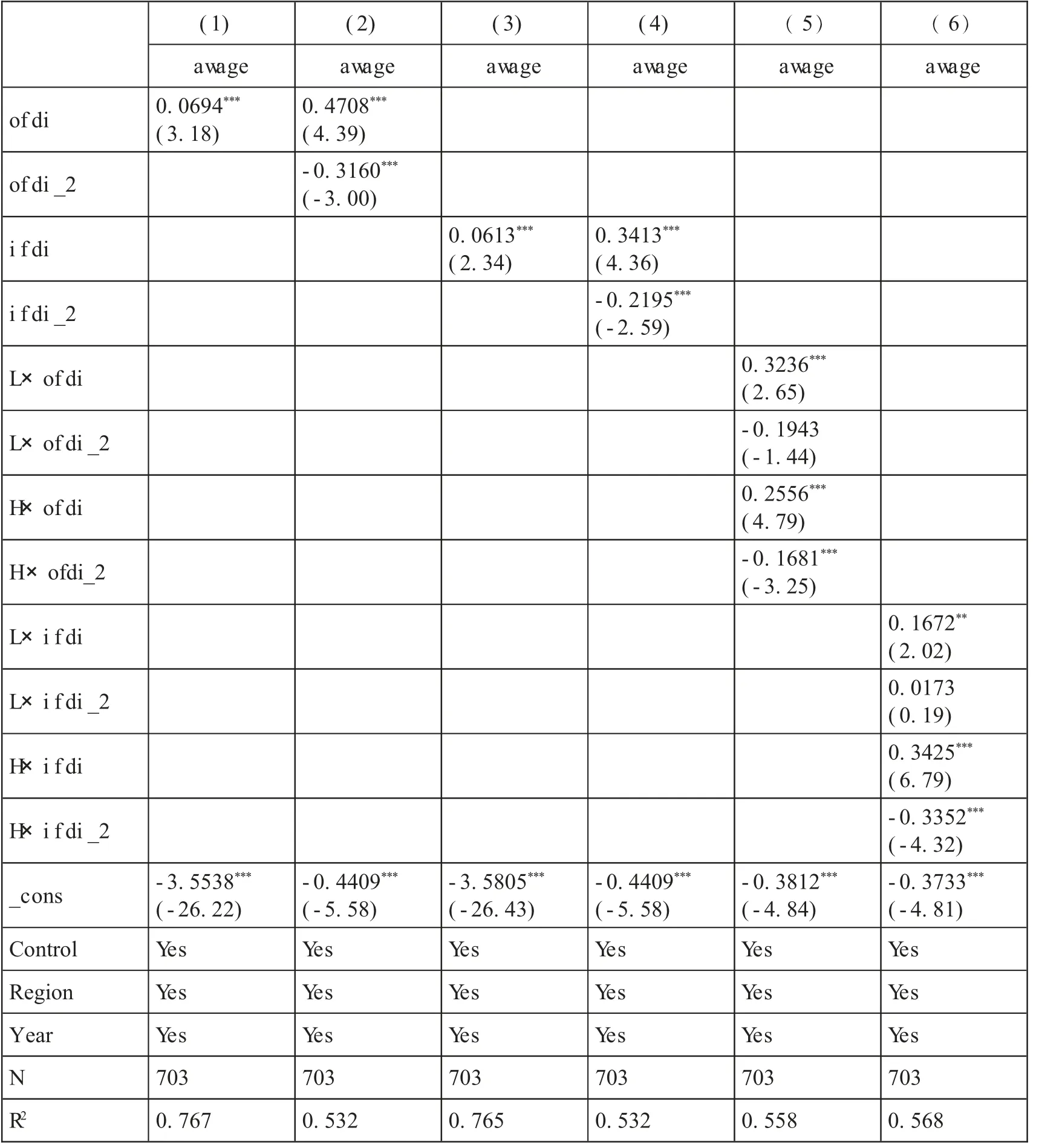

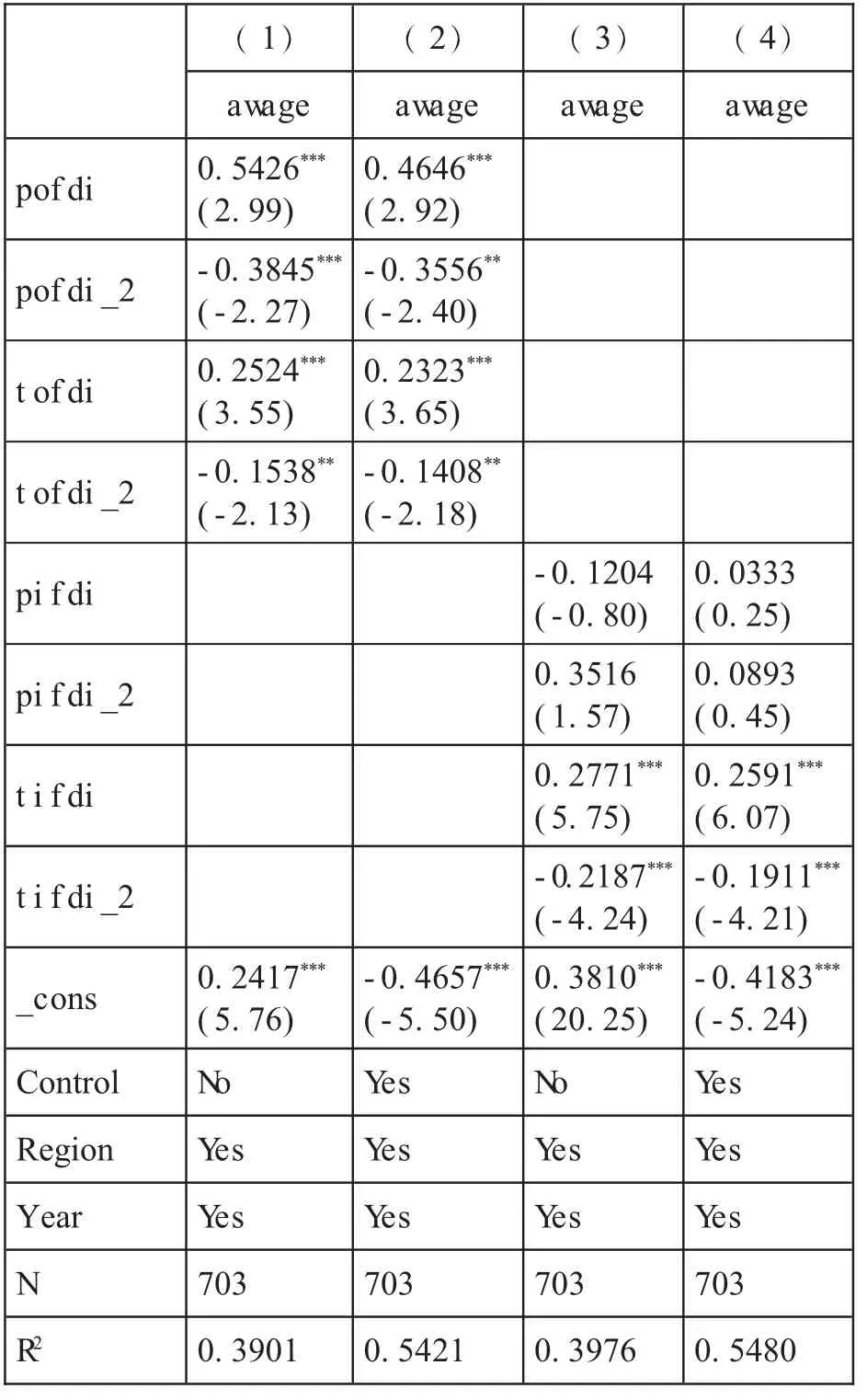

基准回归结果如表2 所示。 列 (1)、 列 (3)的回归结果显示, 不考虑非线性关系的话, OFDI、IFDI 与劳动力成本均在1%的水平上显著正相关,相关系数分别为0.0694 和0.0613, 即双向FDI 会推升一国劳动力成本的上升, 从回归系数的大小来看, OFDI 对劳动力成本的提升效应更加明显。

表2 模型回归结果

为了验证OFDI、 IFDI 与劳动力成本是否存在非线性关系, 进一步加入OFDI 与IFDI 二次项, 利用模型 (1) 和 (2) 开展回归分析, 回归结果如表2列(2)、 列(4) 所示。 从回归系数来看, OFDI 与IFDI 的一次项系数分别为0.4708 和0.3413, 均在1%的水平上显著。 而OFDI 与IFDI 的二次项系数分别为-0.3160 和-0.2195, 均在1%的水平上显著为负。 这说明OFDI 与IFDI 与劳动力成本之间存在倒“U” 型关系, 即双向FDI 对于劳动力成本均表现出先上升后下降的非线性发展趋势, 前文的假说1 与假说2 得以验证。

(二) 经济发展水平和外部冲击的影响

一是经济发展水平的影响。 双向FDI 对于劳动力成本的影响效果可能受到诸多宏观经济环境的制约, 而经济发展水平作为一国经济、 科技、 文化等众多条件的综合衡量指标, 其对于劳动力成本的影响可能是直接而重大的。 基于全样本视角分析双向FDI 对于劳动力成本的影响, 可能会忽略不同国家和地区经济发展水平的异质性影响。 因此, 本文进一步基于经济发展水平对样本进行分组, 探讨不同经济发展水平下OFDI、 IFDI 与劳动力成本的相关关系。 2019 年世界银行修订了高收入国家标准, 人均国民收入高于12375 美元标志着迈入高等收入国家行列, 本文根据人均国民收入是否大于12375 美元设置虚拟变量H、 L, 当国家或地区人均国民收入大于12375 美元时, H=1, 该国家或地区为高收入国家或地区; 当国家或地区人均国民收入低于12375 美元时, L=1, 该国家或地区为中低收入国家或地区。 将H、 L 与双向FDI 及其平方项进行交乘,在模型 (1)、 (2) 的基础上进行回归分析, 检验在不同经济发展水平条件下双向FDI 对于劳动力成本的影响。 表2 列 (5)、 列 (6) 分别列示了低收入国家 (L×fdi) 与高收入国家 (H×fdi) 及其平方项 (L×fdi_2 与H×fdi_2) 的异质性回归结果, 分析结果表明:

其一, 经济发展水平显著影响OFDI 与劳动力成本之间的关系。 从列 (5) 可以看出, 对于高收入国家或地区而言, OFDI 对于劳动力成本依然表现为明显的倒 “U” 型相关关系, 而中低收入国家或地区的OFDI 与劳动力成本的非线性关系并不显著, 两者显著正相关。 这说明, 对于中低收入国家或地区而言, OFDI 规模的扩张主要导致了劳动力成本的上升, 而对于高收入国家或地区而言, OFDI规模的扩张达到一定临界值之后, 反而会促进劳动力成本的下降。 这意味着人均国民收入低于12375美元的国家大多位于倒 “U” 型曲线的左侧, 其对外直接投资目前仍处于提高劳动力成本的阶段。 可能的原因在于: 对于中低收入国家或地区来说, 对外直接投资的创新效应更加明显, 可以通过对外直接投资来吸收国外先进技术, 并通过本土化进程将其转化为推动国内技术创新和产业结构升级的重要动力, 而这一进程会加大国内市场对高技能劳动力的需求, 进而提升劳动力成本。 对于高收入国家而言, 双向FDI 的挤出效应更明显, 随着对外投资规模的扩大导致生产性物质资本长期流出, 从而导致资本密集型产业逐步取代劳动密集型产业, 引发了产业结构软化与产业空心化问题, 最终导致了劳动力成本的下降。

其二, 经济发展水平的高低也显著影响IFDI 与劳动力成本之间的关系。 从列(6) 可以看出, 中低收入国家的外商直接投资系数显著为正, 其外商直接投资规模与劳动力成本的非线性关系并不显著,这可能是由中低收入国家或地区的金融发展水平较低及市场容量不足造成的, IFDI 对于母国的就业结构与劳动力供需结构表现为良好的推动作用, 从而给劳动力市场提供了改善工资水平的积极信号。 对于高收入国家来说, 大规模的外商直接投资对劳动力成本的影响表现为先提高后降低, 这可能是因为外商直接投资规模扩张初期, 其对经济发展的规模效应较为明显, 增强了国内市场对劳动力的需求,进而提升了工资水平。 伴随着外资引入规模的扩大, 其所引起的 “竞争性” 将会促使母国遭受到负向的“技术溢出” 效应, 进而降低劳动力成本。

进一步对标我国经济现实可以发现, 现阶段我国仍处在倒 “U” 型曲线的左侧, 即双向FDI 与我国劳动力成本正相关, 双向FDI 规模的扩张推动了我国劳动力成本的上涨。 可能的原因在于: 自 “入世” 以来, 我国逐步形成了双向投资的外资发展格局, 显著影响了我国国内市场的要素配置结构, 推动我国产业结构逐步向资本密集型倾斜, 技术创新以及先进的管理经验引致劳动力需求结构向高端产业转移, 于是企业有更强的意愿支付高于市场驱动的均衡工资, 进而提升了劳动力成本。

二是金融危机的外部冲击。 2008 年金融危机改变了资本要素在国与国之间的流动, 对OFDI 和IFDI 均造成了重大冲击, 资本流动的新变化对于全球劳动力市场的影响无疑是巨大的。 鉴于此, 本文将样本期间划分为2000—2008 年与2009—2018 年两个时间段, 分别探讨金融危机前后双向FDI 与劳动力成本之间的关系, 揭示金融危机这一重大外部冲击是如何影响双向FDI、 进而影响一国劳动力成本的。

由图2 可以看出, 金融危机之前尤其是2004—2007 年之间, 样本国家和地区OFDI 和IFDI 的均值呈现出显著的上涨趋势, 双向FDI 规模呈扩张态势。 2008 年及其后, 受金融危机的冲击, OFDI 和IFDI 的均值显著下降, 且波动剧烈, 这势必会影响各国和地区劳动力成本的变动, 双向FDI 与劳动力成本之间的关系也会受到较大影响。

图2 金融危机前后OFDI 与IFDI 的变动趋势

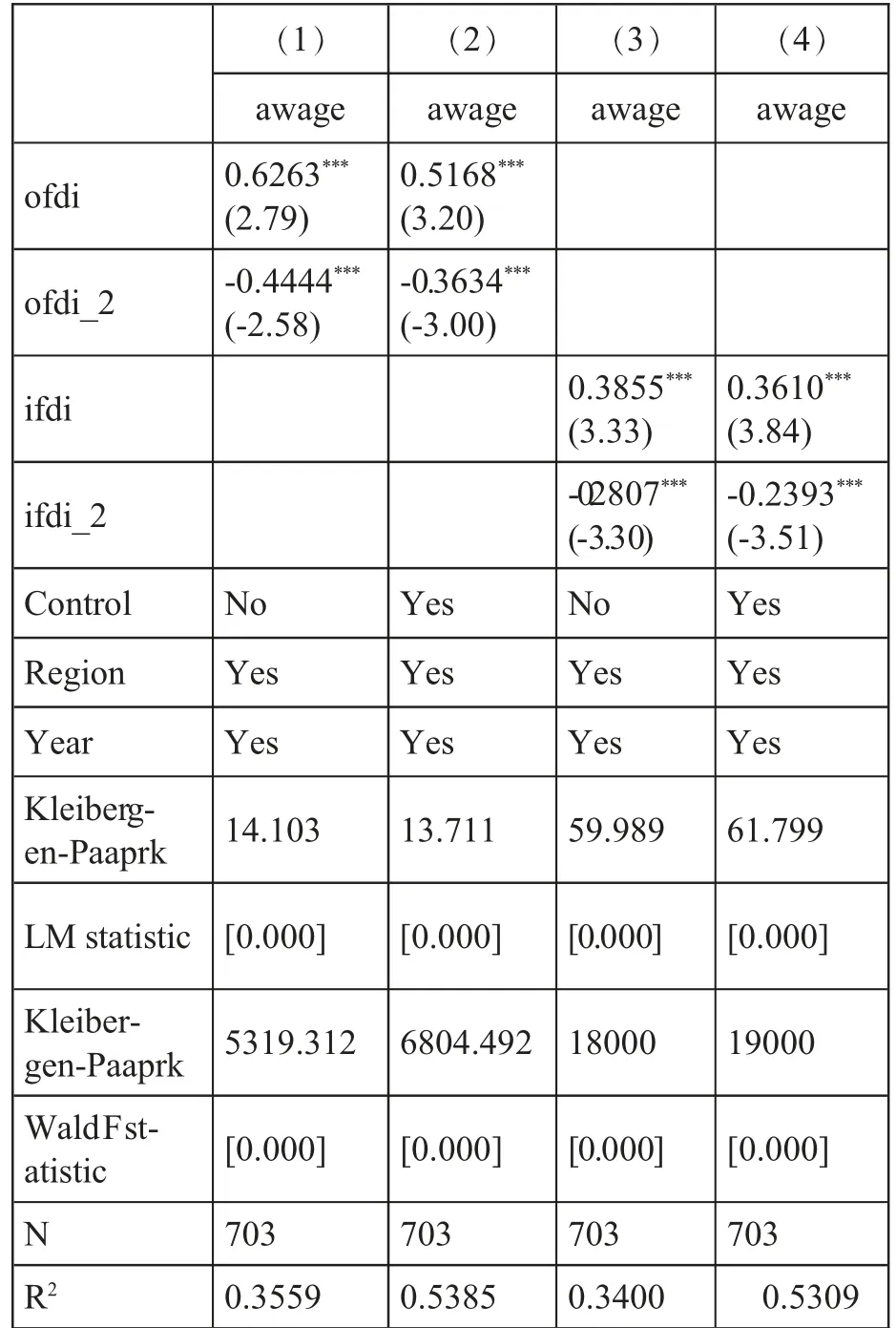

表3 列示了金融危机前(pofdi 与pifdi) 与金融危机后 (tofdi 与tifdi) 双向FDI 对劳动力成本的异质性影响结果。 由列 (1) 和列 (2) 的分析结果不难看出, 无论是否加入控制变量, 2008 年金融危机以前对外直接投资(OFDI) 与劳动力成本之间的倒“U” 型关系仍然显著, 二次项的系数显著为负。 但是从金融危机前后的系数对比不难看出, 受金融危机的冲击, 对外直接投资(OFDI) 对劳动力成本的影响明显减弱, 这可能与金融危机引起的双向FDI规模及其流向的转变有关。 列 (3) 和列 (4) 的分析结果则表明, 金融危机发生前, 外商直接投资(IFDI) 与劳动力成本正相关, 但是这一相关关系并不显著, 而金融危机的冲击使得外商直接投资(IFDI) 与劳动力成本之间的关系转变为显著的非线性相关, 在越过一定拐点之后, 外商直接投资(IFDI) 反而会降低一国劳动力成本。 其原因可能在于, 金融危机带来的经济压力需要外来资本的进入来拉动国内经济增长, 而外商进入为国内居民创造了更多就业机会, 同时也提高了劳动者工资水平。

表3 金融危机外部冲击的影响结果

(三) 模型检验

1.内生性检验。 考虑到核心变量之间可能存在双向因果关系或其他内生性问题导致的计量结果偏误, 本文选择工具变量来解决内生性问题。 根据已有研究, 外商直接投资与对外直接投资会通过产业关联、 产业转移以及技术溢出等效应推动产业结构优化升级, 也即双向FDI 与产业结构存在明显的相关性。 本文通过bartik 工具变量法计算双向FDI 及其平方项与产业结构的乘积, 并分别作为双向FDI及其平方项的工具变量, 利用两阶段最小二乘法(2SLS) 进行回归。 其中, 产业结构=1×第一产业增加值+2×第二产业增加值+3×第三产业增加值。

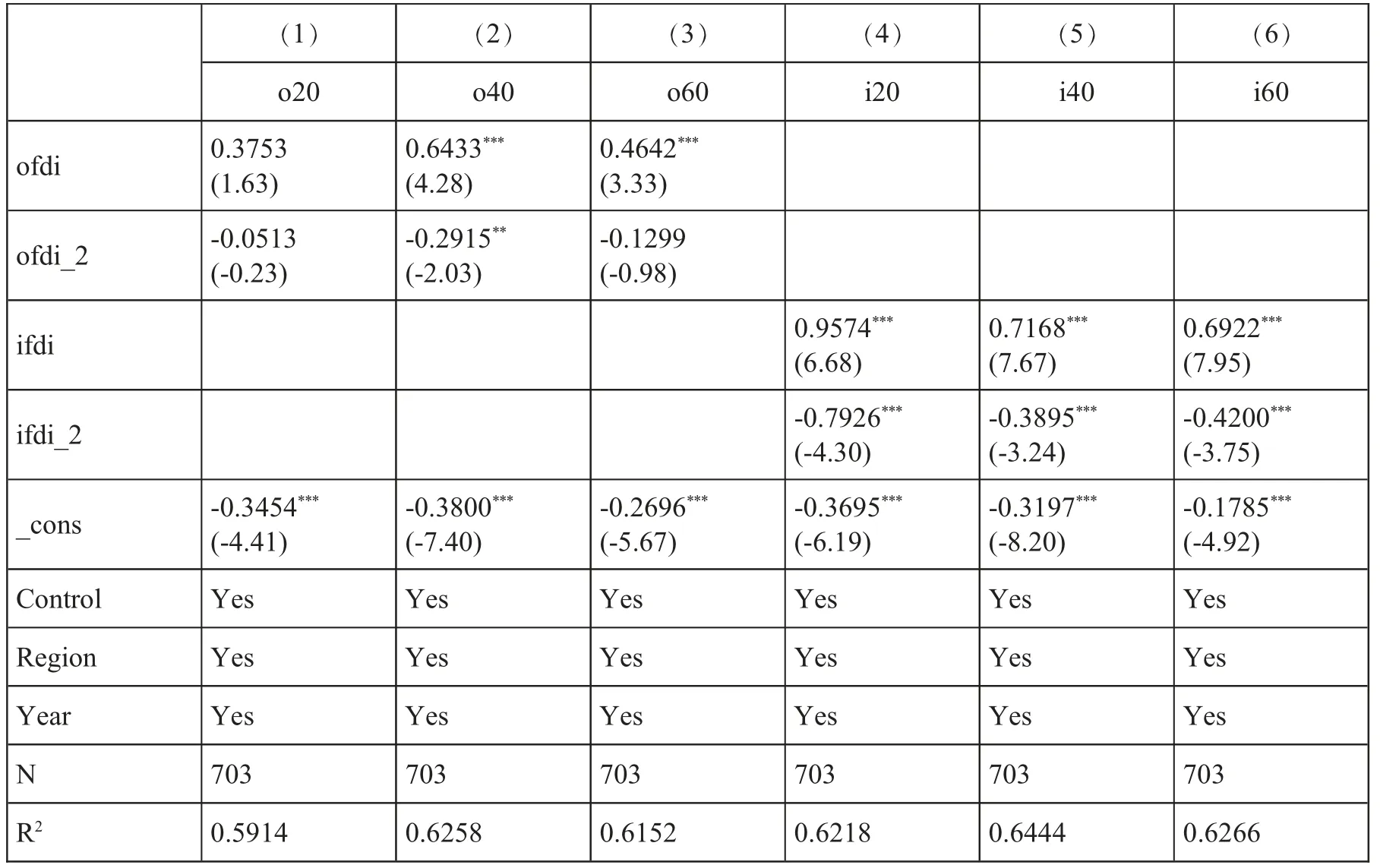

表4 列示了采用工具变量法的回归结果。 我们在计量分析中分别控制了地区效应与时间效应, 以尽可能地提高回归结果的精确性。 研究发现, 在解决了内生性问题后, 双向FDI 的估计系数均在1%的水平上显著为正, 而双向FDI 平方项的回归系数均显著为负, 且在1%的水平上高度显著, 这进一步验证了双向FDI 与劳动力成本之间存在明显的倒“U” 型关系。 伴随着双向FDI 规模的扩大, 劳动力成本表现出先提高后下降的趋势, 表明上文的分析结果是稳健可靠的。

表4 内生性检验分析结果

2.稳健性检验。 为了检验双向FDI 提升劳动力成本的结论是否稳健, 本文采用分位数回归进行稳健性检验。 表5 分别列示了20 分位、 40 分位以及60 分位下双向FDI 及其平方项与劳动力成本之间的相关关系。 从实证结果可以看出, 在不同的分位数水平上, 双向FDI 与劳动力成本之间均表现为倒“U” 型关系, 前文的分析结论进一步得到了验证。此外, 我们可以发现OFDI 在40 分位点处对劳动力成本的提升作用最为明显, 在更低水平 (20 分位)以及更高水平 (60 分位) 处OFDI 与劳动力成本的倒“U” 型关系并不显著, 这意味着, 当OFDI 处于中间水平时, 其对劳动力成本的影响更为直接。 而IFDI 与劳动力成本在其20 分位点、 40 分位点和60分位点处均呈倒 “U” 型关系, 只是20 分位点处IFDI 的拐点值更接近全样本下的拐点值, 这说明随着IFDI 规模的扩大, 其对劳动力成本的影响也更为明显。 原因可能在于, IFDI 对不同技能层次劳动力的工资影响不一, 伴随着IFDI 规模的扩张, 其对高技能劳动力工资水平的影响愈加显著, 而低技能劳动力的工资变动幅度则有限, 最终导致劳动力成本的波动对于高水平的IFDI 更为敏感。

表5 分位数回归结果

五、 研究结论与政策建议

本文利用2000—2018 年中国以及经济合作与发展组织 (OECD) 37 个国家和地区的跨国面板数据, 探究了双向FDI 对劳动力成本的影响。 研究发现: 第一, 双向FDI 与劳动力成本呈显著非线性的倒 “U” 型关系, 随着国际投资规模的扩大, 其对劳动力成本的冲击表现为先提高后下降的态势。 第二, 双向FDI 与劳动力成本的关系受经济发展水平的影响。 对于人均国民收入低于12375 美元的中低收入国家和地区而言, OFDI、 IFDI 规模的扩张均提高了本国工资水平, 推升了劳动力成本; 对于高收入国家和地区而言, OFDI、 IFDI 与劳动力成本之间具有显著的倒 “U” 型关系, 伴随着经济发展水平的提升, 双向FDI 规模的扩张会降低一国劳动力成本。 第三, 金融危机作为重要的外部冲击事件显著影响了OFDI、 IFDI 与劳动力成本之间的关系, 两者之间的倒 “U” 型关系在金融危机冲击之后更为显著。 这意味着在全球化发展的新时代, 国际投资的剧变势必会严重冲击一国劳动力市场乃至整个宏观经济, 如何科学应对这一变动, 将是各国家和地区参与全球价值链竞争、 推动本国和地区经济可持续发展的重要课题。

对于中国而言, 我国目前尚处在倒 “U” 型曲线的左侧, 即双向FDI 规模的扩张推升了我国劳动力成本的上涨, 在人口自然增长率持续下降、 人口老龄化日益严重的现实背景下, 双向FDI 的扩张无疑会加剧我国劳动力成本的上涨压力, 这给我国经济发展带来了巨大挑战。 为科学应对这一影响, 根据本文研究结论, 可以从以下几点着手:

第一, 继续加大创新投资力度, 增强创新激励。 双向FDI 规模扩张所带来的劳动力成本上升在冲击我国劳动力市场的同时, 也具有较强的创新推动效应, 可以倒逼企业开展技术创新来缓冲劳动力成本上涨的压力。 从长远眼光来看, 这有利于我国经济结构的转型升级, 但是需要以强大的创新投入为条件, 以数字经济、 人工智能的发展为依托。

第二, 调整优化引资规模与结构, 着力减少竞争型外资引入。 从结构上来看, 外商直接投资所带来的工资水平上涨主要集中在高技能劳动力身上,这意味着外资引入在提高我国劳动力成本的同时,也可能会导致高技能劳动力与低技能劳动力之间的工资差距, 这不利于我国共同富裕目标的实现。 因此, 我国应及时调整引资结构, 减少垂直型FDI 对于低技能劳动力工资水平的挤压, 引导外资向高技术产业转移, 充分发挥IFDI 的技术扩散效应, 高度重视引资带来的高技能劳动力群体福利提升以及推动经济发展的有利作用, 确保引资红利共享。

第三, 支持对外投资多元化, 鼓励增加高质量对外投资。 发展更高层次、 更高水平的开放型经济是我国新时代重要的战略部署, 在对外直接投资方面, 应引导国内低附加值行业向 “一带一路” 国家转移, 有效释放资源转投其他领域, 支持对外投资多元化发展, 以此优化国内劳动力市场需求结构,提升非熟练劳动力群体的相对收入水平, 并逐步实现非熟练劳动力向熟练劳动力群体的转化。

第四, 注重人口政策、 劳动力流动政策等多维政策的协调使用。 一方面, 继续优化生育政策, 保持我国劳动力禀赋优势, 缓解双向FDI 所带来的劳动力成本上涨压力; 另一方面, 持续放开户籍限制, 加快实现基本公共服务均等化, 加快推行土地市场化改革, 推动劳动力在城乡之间、 区域之间的自由流动, 通过改善我国人口结构来应对劳动力成本上涨。

注释:

①任志成、 戴翔: 《劳动力成本上升对出口企业转型升级的倒逼作用——基于中国工业企业数据的实证研究》 《中国人口科学》 2015 年第1 期。

②高山、 李征、 宋顺锋: 《劳动保护、 用工成本与企业对外直接投资》, 《国际贸易问题》 2021 年第2 期;李磊、 王小霞、 蒋殿春、 方森辉: 《中国最低工资上升是否导致了外资撤离》, 《世界经济》 2019 年第8 期。

③王玉泽、 罗能生: 《对外直接投资对母国收入差距的影响效应——基于跨国面板数据的研究》, 《中国管理科学》 2019 年第4 期。

④吴哲、 范彦成、 陈衍泰、 黄莹: 《新兴经济体对外直接投资的逆向知识溢出效应——中国对 “一带一路”国家OFDI 的实证检验》, 《中国管理科学》 2015 年第S1期。

⑤赵春明、 江小敏、 李宏兵: 《对外直接投资、 产业关联与技能工资溢价——基于水平溢出与垂直溢出效应的实证研究》, 《国际贸易问题》 2019 年第2 期。

⑥刘斌、 王杰、 魏倩: 《对外直接投资与价值链参与: 分工地位与升级模式》, 《数量经济技术经济研究》2015 年第12 期。

⑦A.Tomohara, S.Takii, Does Globalization Benefit Developing Countries? Effects of FDI on Local Wages,Journal of Policy Modeling, 2011, 33(3), pp.511-521.

⑧ 罗伟、 刘晨、 葛顺奇: 《外商直接投资的工资溢出和关联效应研究》, 《世界经济》 2018 年第5 期。

⑨周云波、 陈岑、 田柳: 《外商直接投资对东道国企业间工资差距的影响》, 《经济研究》 2015 年第12 期;张晓磊、 张二震: 《外资进入、 产业关联与本土企业单位劳动成本: 基于中国工业企业数据的实证》, 《世界经济研究》 2019 年第5 期。

⑩R.Kosova, Do Foreign Firms Crowd Out Domestic Firms? Evidence from the Czech Republic, The Review of Economics and Statistics, 2010, 92(4), pp.861-881.

⑪E.Neumayer, I.D.Soysa, Globalization and the Right to Free Association and Collective Bargaining: An Empirical Analysis, World Development, 2006, 34(1), pp.31-49.

⑫N.Malchow-Mφller, J.R.Markusen, B.Schjerning, Foreign Firms, Domestic Wages, Scandinavian Journal of Economics, Wilwy Blackwell, 2013, 115(2), pp.292-325.

⑬孙晓华、 王昀: 《企业规模对生产率及其差异的影响——来自工业企业微观数据的实证研究》, 《中国工业经济》 2014 年第5 期。

⑭ Y.Lu, Z.G.Tao, L.M.Zhu, Identifying FDI Spillovers, Journal of International Economics, 2017, 107,pp.75-90.