基于主成分分析综合评价11个杧果品种(系)果实品质

2022-08-03党志国龚德勇

刘 荣,黄 海,党志国,龚德勇

(1 贵州省亚热带作物研究所,贵州兴义,562400;2 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,海南儋州,571737)

杧果MangiferaindicaL.是漆树科(Anacardiaceae)杧果属常绿乔木果树,为热带亚热带重要经济作物,享有“热带果王”之美誉[1-3]。杧果果色鲜美、肉质香甜、营养价值丰富,特别是维生素A、B1、B2和C含量均不低于菠萝、柑桔等水果,且含有人体必需的多种微量元素,如钙、磷、硒、钾等,备受消费者青睐[4-5]。杧果原产于印度,全球100个国家或地区栽培杧果,有88个以上国家出口杧果。我国杧果主要分布于海南、广东、广西、云南、四川、福建、贵州等热带亚热带地区,是第二大杧果生产国,占世界总产量的11%[6-7]。目前,我国杧果种质资源保存量约1 000份,位居世界第二,已选育出“热农1号”“热品4号”“热品16号”“红玉”等优良品种[8]。

杧果果实品质受品种、环境、肥水管理等因素的影响较大,不同产区果实品质存在显著性差异。果实品质由外观品质和内在品质组成,其评价较复杂且无统一评价标准。近年来,研究者利用主成分分析法对橙[9]、枣[10]、梨[11]、猕猴桃[12]、澳洲坚果[13]等果实品质进行了统计分析。针对杧果种质资源果实性状多样性,马蔚红等[14]对杧果栽培品种的果实内外主要经济性状进行了评价,结果表明,杧果果实大小、形状、果皮颜色、可溶性固形物含量等方面均存在丰富的遗传多样性。怒江干热河谷地区的杧果种质资源具有丰富的多样性,6个果实性状变异系数从高到低依次为单果质量>果实长度>果实宽度>可溶性固形物含量>果实厚度>可食率,表明不同性状间存在差异,可根据不同目的加以利用[15]。周立等[16]研究表明,39份杧果种质的果实性状存在着丰富的遗传多样性。本研究开展了11个杧果品种(系)的维生素C含量等7个指标变异分析、聚类分析、主成分分析以及综合评价,为构建果实评价体系提供数据支撑,为优质杧果新品种选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

2019年7月中旬至7月底,11个杧果品种(系)采集于贵州省兴义市南盘江镇贵州省亚热带作物研究所科技示范基地,即“贵妃杧”,台湾选育,果实长卵形,果面光洁,果粉多,无纤维,多汁,不耐运输;“红象牙杧”,广西大学农学院选育,果实象牙形,纤维较少,易果裂,为中晚熟品种;“金煌杧”,台湾选育,果实长椭圆形,核小且薄,果汁多,无纤维,耐长途运输,为中晚熟品种;“红杧6号”,美国选育,果实较小,柔软,不耐贮运,对炭疽病敏感;“热农1号杧”,中国热带农业科学院南亚热带作物研究所选育,果实斜卵圆形,味清甜、偏淡,耐贮运;“A45”“A37”“A8”,中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所选育;“黔山杧1号”“黔山杧2号”“黔山杧4号”,贵州省亚热带作物研究所选育。果园管理一致。

1.2 方法

收集供试11个杧果品种(系)果实带回实验室后立即采用天平测量单果质量,采用游标卡尺测量纵横侧径等外在品质指标,常温下贮藏放置至完全成熟后测定内在品质。采用手持式折光仪测定可溶性固形物含量,采取2,6-二氯靛酚滴定法测定维生素C含量[17],采用范式洗涤法测定粗纤维含量[18],采用酸水解苯酚—硫酸比色法测定总糖含量[19],采用蒽酮硫酸比色法测定糖组分含量[20]。

1.3 数据分析

数据收集及变异分析采用Excel软件,主成分分析采用SPSS 18.0软件。

2 结果与分析

2.1 果实品质及变异分析

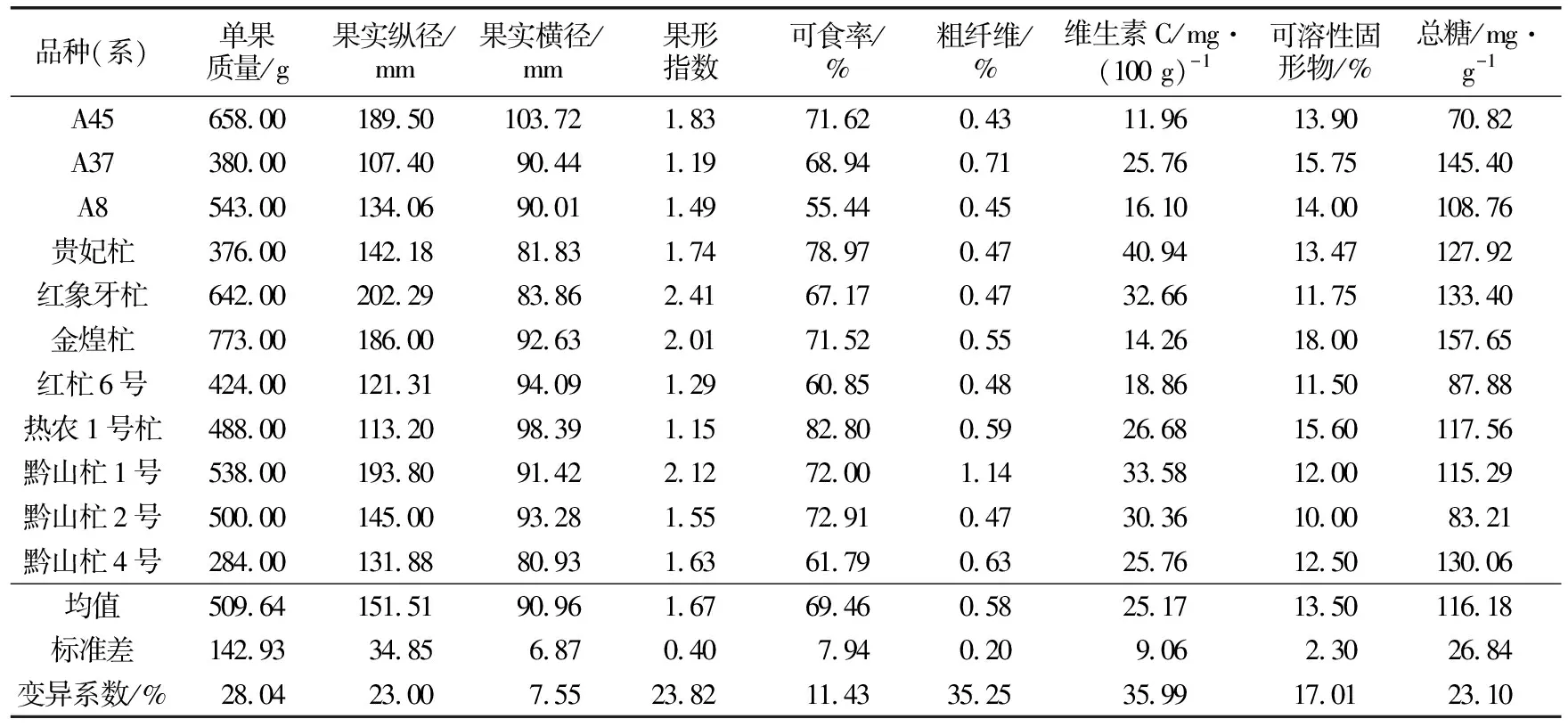

从表1可以看出,维生素C含量最大,为40.94 mg/100 g,最小为11.96 mg/100 g,平均25.17 mg/100 g,其变异系数最大,为35.99%。粗纤维、单果质量、总糖含量、果实纵径、果形指数的变异系数较大,均达到20%以上;可溶性固形物含量、可食率和果实横径的变异系数相对较小,分别为17.01%、11.43%和7.55%。可溶性固形物含量最大18.00%,最小10.00%,平均13.50%;可食率最大82.80%,最小55.44%,平均69.46%。

表1 11个杧果品种(系)果实品质比较

2.2 果实品质聚类分析

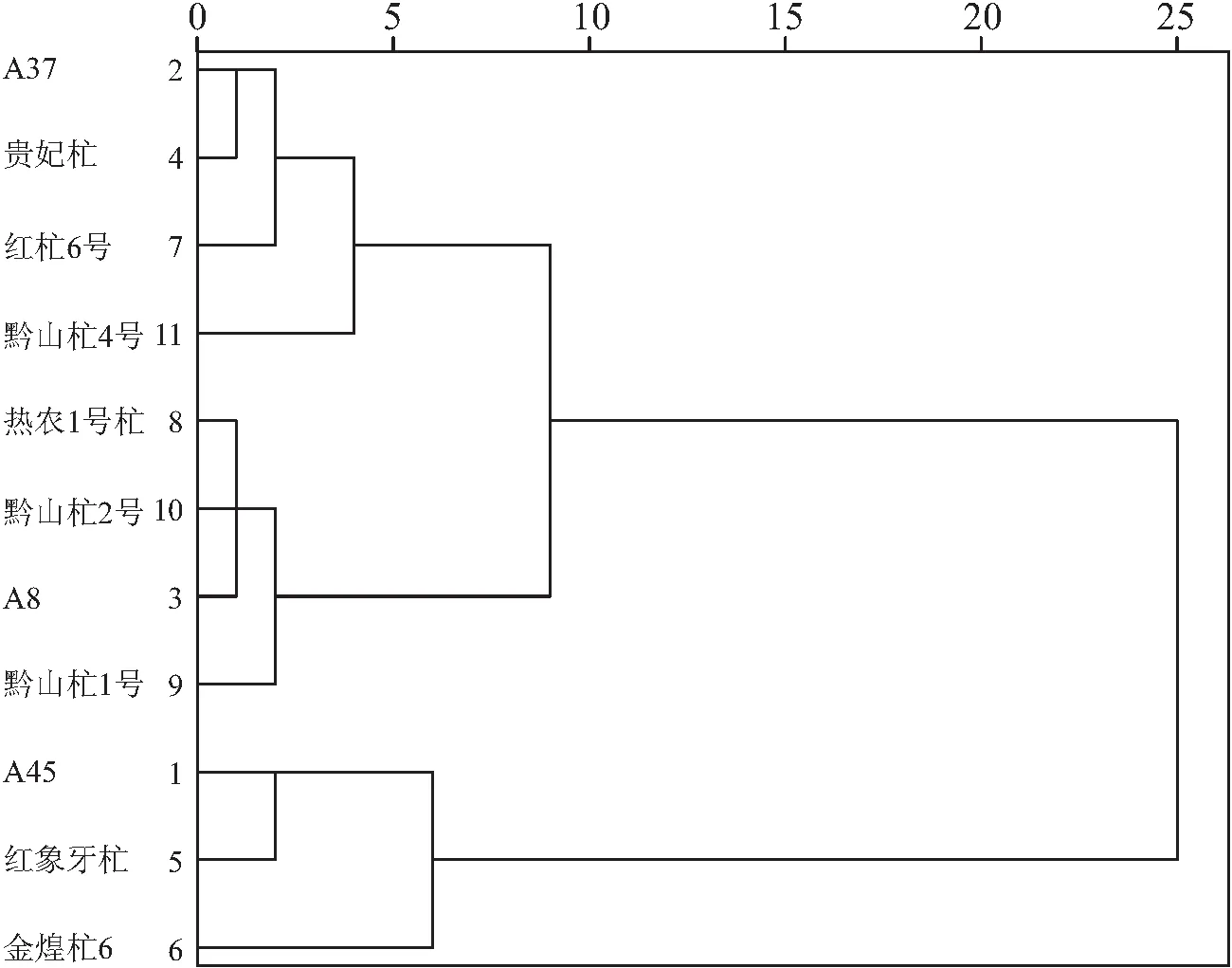

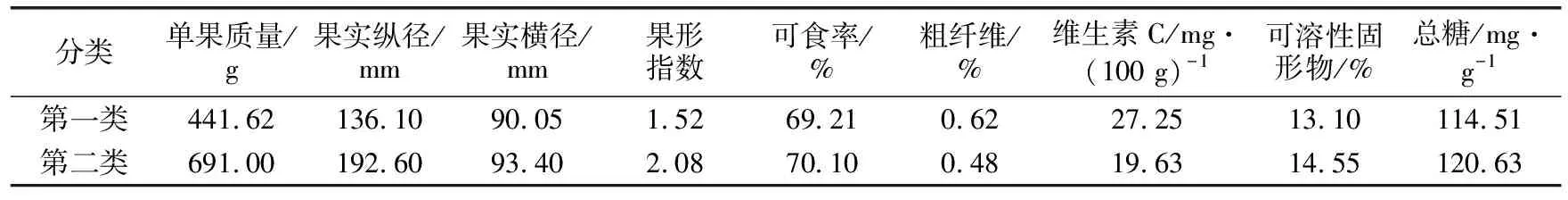

从图1可以看出,11个杧果品种(系)被分为两大类:第一大类包含A8、贵妃杧、红杧6号、热农1号、黔山杧1号、黔山杧2号、黔山杧4号、A37;第二大类包含A45、红象牙、金煌杧。计算两大类杧果的果实指标平均值发现:第一类种质资源果实维生素C含量、粗纤维高于第二类,第二类种质资源果实的单果质量、果形指数、可食率、可溶性固形物、总糖含量均高于第一类(见表2)。

图1 11个杧果品种(系)果实品质聚类分析

表2 不同类群杧果果实品质平均值比较

2.3 果实品质主成分分析

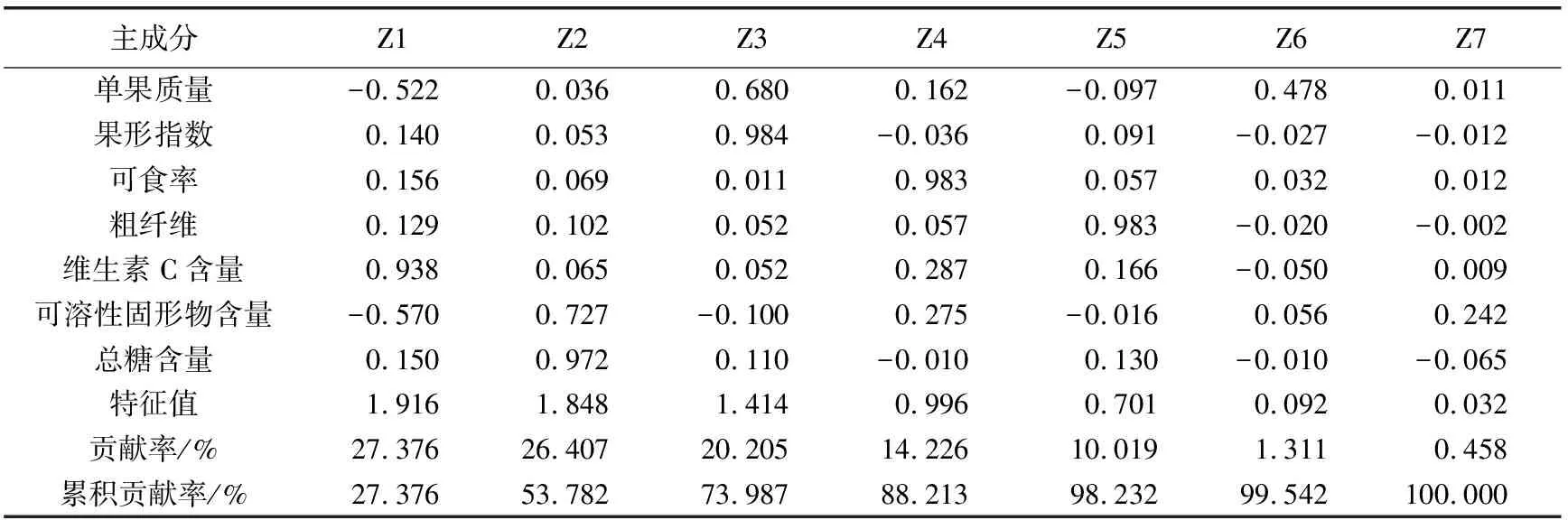

从表3可以看出,前3个主成分的累积贡献率达到了73.987%。其中第1主成分贡献率最高,为27.376%,主要决定因子是维生素C含量;第2主成分贡献率为26.407%,主要决定因子是可溶性固形物和总糖含量;第3主成分贡献率为20.205%,主要决定因子是果形指数和单果质量。

表3 11个杧果品种(系)7个主成分的特征向量、特征值及贡献率比较

2.4 果实品质综合评价

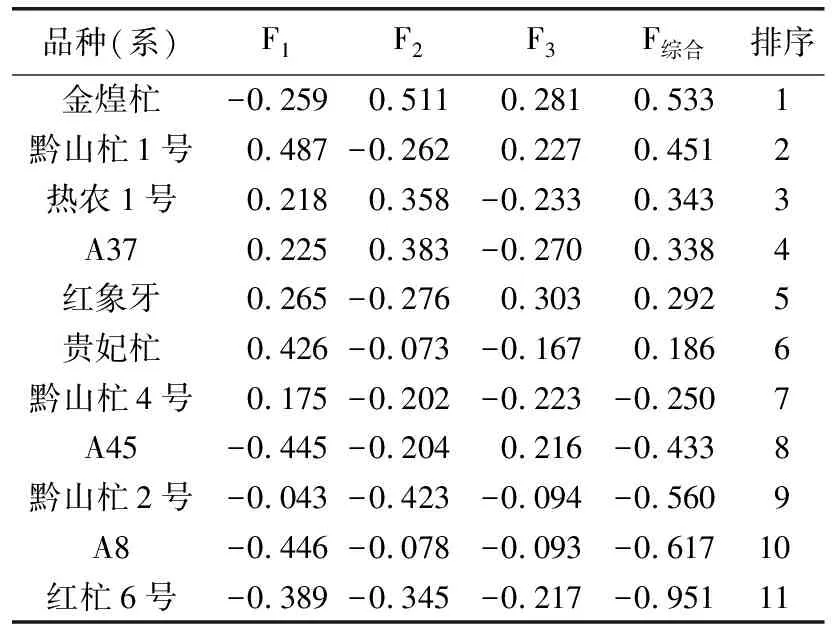

以前3个主成分和每个主成分所对应的特征值占总特征值的比例为权重,计算主成分综合模型,即F综合=0.274F1+0.264F2+0.202F3,11个杧果品种(系)的得分及排序见表4,金煌杧、黔山杧1号、热农1号排名前三。

表4 11份杧果品种(系)果实品质综合评价

3 结论与讨论

遗传多样性是生物所携带遗传信息的总和,物种的遗传多样性是适应环境、被改造和利用潜力的表现,深入分析种质资源间的遗传多样性对构建核心种质资源库、了解种质资源的遗传背景具有重要意义[21-22]。变异系

数能反映种质间个体差异,数值越大,种质间差异越大[23]。对11个杧果品种(系)果实变异情况分析发现,果实品质指标中维生素C含量的变异系数最大,为35.99%,表明在选育种过程中,维生素C含量可作为重要参考指标。其他指标的变异系数从大到小依次是粗纤维(35.25%)、单果质量(28.04%)、果形指数(23.82%)、总糖含量(23.10%)、果实纵径(23.00%)、可溶性固形物含量(17.01%)、可食率(11.43%)、果实横径(7.55%)。11个杧果品种(系)果实品质的变异程度较高,这与赵家桔[24]、石胜友等[25]研究结果相似。周立等[16]以广西大学杧果种质资源圃收集保存的39份杧果种质资源为试材,发现可滴定酸、单果质量和可溶性糖的变异系数分别为88.49%、45.01%和32.95%,遗传变异较大,这3项性状在杧果实生选种中可重点考虑。这与本研究的结果不一致,可能是由于供试种质资源间存在较大差异,以及产区气候条件、肥水管理等环境因素不同导致杧果品质指标差异较大。

聚类分析是通过相似程度运用统计学软件进行分析的一种方法[26-27]。本研究聚类分析结果看出,11个杧果品种(系)分为两类,其中第一类种质资源果实的维生素C含量、粗纤维高于第二类,第二类种质资源果实的单果质量、果形指数、可食率、可溶性固形物含量、总糖含量均高于第一类。解德宏等[28]通过分析澜沧江流域杧果种质资源的果实性状多样性发现,82份杧果资源分为2个大类群,第Ⅰ类群的种质资源果形大,可溶性固形物含量和可食率较高;第Ⅱ类质资源果形较小,可食率低。

主成分分析是对数据进行降维处理的一种方法,前3个因子代表大部分信息量,且对分析结果具有一定的影响[29-30]。石胜友等[25]将33份杧果果实样品的13个品质性状指标综合归纳为8个主成分,其累积差贡献率达94.035%;张劲等[31]将6个杧果品种的8个品质性状指标综合归纳为4个主成分,其累积差贡献率达95.93%;谢若男等[32]将13个品质性状指标综合归纳为4个主成分,其累积差贡献率达85.078%。本研究主成分分析结果看出,前3个主成分的累积贡献率达到了73.987%,代表了原有性状的大部分信息,其中第1主成分贡献率最高,为27.376%,主要决定因子是维生素C含量;第2主成分贡献率为26.407%,主要决定因子是可溶性固形物含量、总糖含量;第3主成分贡献率为20.205%,主要决定因子是果形指数、单果质量。康专苗等[33]从主成分分析的得分情况来看,在贵州杧果产业发展中,金煌杧可以作为优势品种在贵州大面积推广,其次是中晚熟品种红玉杧,这与本研究的结论一致。周立等[16]主成分分析和R型因子聚类分析发现,果实纵径、果实横径、单果质量、可食率、可溶性固形物、可溶性糖和可滴定酸是导致供试杧果种质遗传差异变化的主要原因,因此在杧果种质资源遗传多样性分析与评价中应重点研究这7项性状。