混合企业救援实践下的预重整制度构建

2022-08-02王玲芳

王玲芳

一、国内预重整的实践做法与利弊分析

溯及预重整的起源,美国最早在立法上承认预重整,也是目前开展的预重整实践比较成熟且运用广泛的国家。中文关于“预重整”的表述还包括:预先包装的重整、预先重整、预先制订的方案①参见[美]大卫·G·爱泼斯坦、史蒂夫·H·尼克勒斯、詹姆斯·J·怀特:《美国破产法》,韩长印等译,中国政法大学出版社2004 年版,第833 页。等称谓。美国法上并没有“预重整”的概念,仅在《美国联邦破产法典》第1126 条(b)予以规定②《美国联邦破产法典》第1126 条(b)规定,如果符合法律规定的有关申请重整前的信息披露要求,债权人或股东在重整程序提起前已经接受或拒绝重整计划的,将被视为已接受或拒绝了该重整计划。,这一规定被认为是实践启动预重整的关键条款,也是预重整程序的法定根据。预重整的核心要件是:在债务人启动任何正式的破产程序之前,预先征集债权人对重整计划的支持;一旦实现法定比例的支持,就申请正式的重整程序并提交获得债权人支持的重整计划。预重整程序是将法庭外债务重组与重整程序相结合而形成的“混合程序”。③参见张婷、胡利玲编著:《预重整制度理论与实践》,法律出版社2020 年版,第3 页。《世界银行原则》(该原则4.2)曾提到这种混合程序,当非正式程序依靠正式重整程序时,正式的程序应当能够与非正式事先谈判协议迅速衔接。实践中,人们常将能够转化为重整的庭外重组称之为“预重整”,这种称呼有助于将预重整理解为一种提前的重整,但提到“预重整制度”或者“预重整程序”则是将非正式的庭外重组转为正式司法重整的制度或程序。预重整有助于降低司法重整的时间及程序成本。在美国语境下,预重整还具有公平对待各类债权、享有税收优惠等制度优势。正是基于此,吸引我国也借鉴和移植了“预重整”这一概念及相应的规范内容。

(一)我国已出台的预重整规范及司法实践

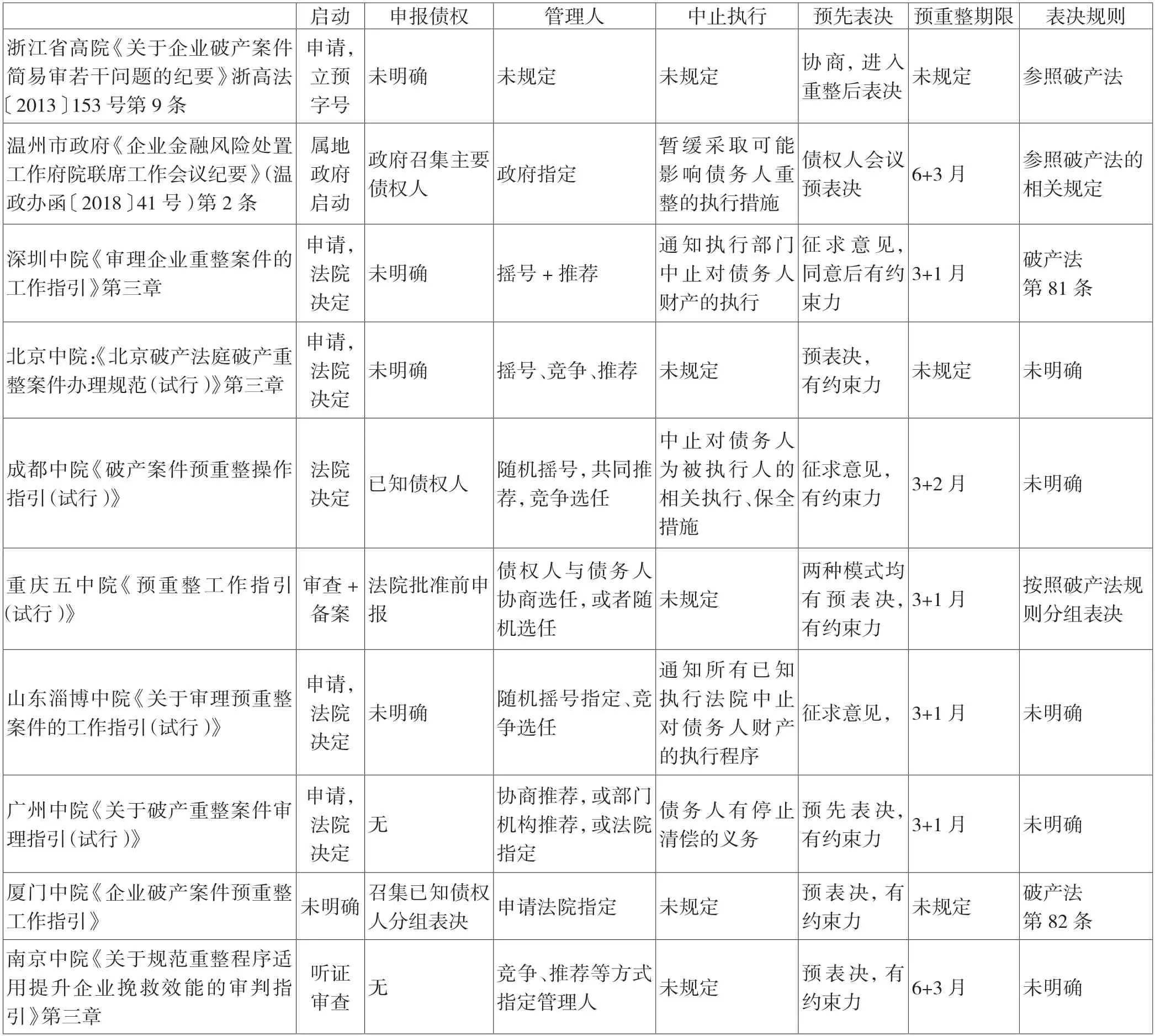

当前我国关于预重整的成文规定主要以会议纪要、工作指引、解答等形式散布在地方政府、法院文件中。全国层面的规范或者指导意见有,最高院出台《全国法院破产审判工作会议纪要》第22 条,国家发展改革委员会等13 个中央机关联合发布《加快完善市场主体退出制度改革方案》第4 条第1 款,《全国法院民商事审判工作会议纪要》第115 条等。此外,地方政府及各地法院也出台了预重整规范,表1 归纳总结各地发布的预重整规范,特别是对比了司法权在此阶段的介入形式和程度,以期分析国内预重整的实质。

表1:各地预重整规范对比表

(二)我国预重整实践的分类

根据现有规范及实践,国内预重整可以分为三种模式。第一种是破产申请前的预重整,债务人或者出资人、债权人在重整申请前,重组协议已经表决通过,此后债务人或者管理人请求法院在受理重整申请后批准其预先制作并表决通过的重整计划草案。此阶段属于庭外重组,司法权并不介入其中。相关规范有,重庆五中院《预重整工作指引(试行)》第10 条规定。第二种是破产申请审查阶段的预重整,指在法院提起重整申请时一并提交预重整申请,法院收到申请后审查是否符合预重整条件,如符合则法院决定进入预重整,同时指定临时管理人,在预重整阶段形成“预重整计划草案”,经过表决后,临时管理人申请进入正式的司法重整程序。实践中,多数采用此种模式,例如深圳、北京、苏州市吴江区法院等地。第三种模式则属于预先协商的重整。从深圳中院《审理企业重整案件的工作指引(试行)》第41 条的规定④受理重整申请前,债务人通过庭外商业谈判拟定重组方案的,应当按照本指引规定进行信息披露并征集债权人、出资人意见。重整程序启动后,债务人可以在重组方案的基础上制作并提交重整计划草案。合议庭应当自收到重整计划草案之日起15 日内召开债权人会议进行表决。但是,债务人在债权申报期届满前提交重整计划草案的,合议庭应当在债权申报期届满后的15 日内召开债权人会议进行表决。内容来看,在预先协商的基础上,拟定基本方案或者锁定主要条款,进入重整后再由利害关系人进行表决。此阶段,亦有司法权介入,主要是决定进入预重整并指定临时管理人。此种模式最明显的特征就是提前协商,但不表决。

上述三种模式用的最多的是第三种,其次是第二种,第一种最少。第一、二种模式只要有表决都会按照《企业破产法》第82 条、第84 条、第86 条、第87 条的规定进行分组和预表决。但是进入重整程序以后,再进行受理、指定管理人、发布债权公告、召开债权人会议等程序,已与预重整产生程序重复和功能混同。

(三)当前预重整实践的积极作用

当前我国企业救援工具较少,而庭外重组本身依靠债务人和债权人的自行协商谈判,没有一个强有力的有公信力、有权威的组织介入和启动,很难协调众多债权人,更难阻止债权人抢先执行,也无法解决重组协议表决时的钳制问题。市场经济发达国家除了庭外重组和司法重整之外,非常注重企业救援制度中的混合性拯救程序。如果一个国家的制度仅涵盖正式破产程序而没有中间程序,如强化重组或者混合程序(其涵盖范围从现存的约束多个债权人行为的自治准则,直至现有的预重整的破产计划),那么可选择的范围就被缩小了。⑤参见王卫国、郑志斌:《法庭外债务重组(第1 辑)》,法律出版社2017 年版,第89 页。预重整的出现则契合了各方需求,发挥了其拯救企业的有利一面。首先,在当事人申请且债务人同意的基础上,由法院决定启动预重整,法院一般要出具决定书,并通过正当程序指定临时管理人,这就有了司法权的背书,比没有司法权介入的协商谈判更有公信力,债权人才有意愿参与谈判,客观上促进各方进行协商谈判。其次,有中立第三方提前介入债务人核查财产,推动债务人与其出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行协商,监督债务人经营和维护资产价值,帮助债权人判断是否应当接受计划草案,相比无人介入下的重组更有信心。再有就是为司法重整的开展赢得时间。从各地规范来看,预重整的期限少则4 个月,多则9 个月,个别地方甚至没有规定期限,为当事人充分协商留有时间。在我国预重整当中,如果涉及金融机构、国企的决策以及相关行政主管部门的审批,少则一月,多则数月,导致正式重整时提交重整计划草案的时间非常紧迫,而预重整可以延长谈判时间,提高大型企业重整成功率。

(四)当前预重整存在功能混同、定位不清的弊端

国内学界对预重整的认知是明确的,预先重整程序是指在申请重整之前,债务人与债权人,通过庭外协商制定重整计划,并获得债权人多数同意后,借助重整程序使重整计划发生约束全体债权人的效力,以早日实现债务人复兴的一种法律拯救机制。⑥参见胡利玲:《论困境企业拯救的预先重整机制》,载《科技与法律》2009 年第3 期。所谓困境企业的预先重整,是指债务人企业在发生经济困境时与债权人就债务清理与企业复苏的方案进行商谈,在获得大部分债权人的同意后,经由一定的司法程序,使得该重组计划产生约束所有债权人的法律效果,进而实现债务人企业的再建。⑦参见季奎明:《论困境企业的预先重整》,载《上海财经大学学报》2013 年第4 期。学界所研究的预重整在进入正式司法重整程序之前是完全的庭外重组,重组是否能够达成计划方案或者达成何种计划方案完全取决于债务人与债权人之间的意思自治,只是此时的披露信息、债权分组、预先表决等需要按照特定规则来进行。因此,美国法上的预重整无法解决庭外重组时个别债权人的财产冻结和执行问题。正因为此,我国预重整“改良”了美国的预重整,在深圳、温州、淄博等地才明确可以中止强制执行,用于督促全体债权人参与计划方案的协商。但正是因为此“改良”,从而“异化”了预重整本身的性质与目的。

美国预重整在申请重整之后,法院审查的重点在于计划表决、信息披露以及有必要时召开债权人会议,与《美国破产法》第11 章的司法重整程序相比,大量程序得以简化,而且还有公平保护债权人和税收优惠的优势。但是国内预重整则与正式重整流程并无本质区别,只是把表决环节放在正式重整之前进行(参见表2)。如果预重整是按照司法重整程序开展各项程序和流程,那再次进入司法重整,只是时间上司法重整的加快,但是预重整加上司法重整的总体用时则更加漫长。如果预重整与司法重整在流程上并无太大差异,这种重复程序的意义何在?是故有学者认为,预重整与重整程序之间是时间上与工作上前后衔接融合的关系,而不是两种不同性质制度在实施中的相互混同。⑧参见王欣新:《预重整的制度建设与实务辨析》,载《人民司法》2021 年第7 期。

表2:中美预重整对比

二、预重整的法律性质:与破产前程序相区分

(一)预重整中司法权介入的程度与形式

以司法权介入的程度,可以将企业救援分为庭外重组和正式司法程序,以及介于合意自由和司法程序之间地带的一种拯救程序,称之为混合程序。混合程序不仅具有庭外重组的尊重意思自治、便捷、低成本等优势,还能够避免少数债权人的钳制等优势。在混合程序中,既有衔接庭外重组与司法重整的美国预重整制度,也有司法权在早期介入企业进行救援,即下文要提及的欧洲破产前程序,该程序需要法院选定监督人主导、指导、监督企业处理债务和资产处置,不同的是后者是一种法定的司法程序,强调更早期、有限度的司法介入。

从国内现有预重整实践分析来看,大部分预重整都有司法权的介入,具体形式包括指定管理人、中止执行、在进入重整时对预表决计划草案的确认。各地规范均明确,管理人由政府或者法院,从各地设立的管理人名册中通过随机摇号或者竞争方式选任;深圳、成都、淄博等地明确了中止执行等措施。通过分析可见,国内预重整由于在指定临时管理人、中止执行、提前协商谈判计划草案内容和司法重整程序并无二致,当然,在预重整阶段中止执行仅是极个别的做法,但是指定管理人则是普遍做法,且从实践运作情况来看,预重整由于司法指定管理人的进入,管理人需要开展各方工作提前协商确定计划草案,即便没有中止执行,但是仍与重整没有太大差异,因此导致大部分实践中的预重整异化成为一种前置的重整程序,变相延长了重整时间。

(二)混合程序中的预重整与破产前程序

混合程序可以继续分为预重整与破产前程序,其中预重整来源于美国法,而破产前程序则是欧陆国家采用的一种混合型的企业救援程序。预重整主要用于衔接庭外重组和庭内重整,主要以司法重整规则来规范庭前重组,并在重整中加快批准计划方案。随着给予企业二次机会文化的兴起,欧洲破产法也出现了范式转变,一是从纯粹保护债权人的私法利益,转变为恢复债务人营业的连续性,更多关注相关方的权益保护;二是将破产视为清算注销企业的最终程序,到承认破产程序是潜在拯救企业的途径方式;三是破产从对个人的道德谴责,到被视为一种商业风险和经济失败,从而更加重视困境企业救援;四是从正式的法律程序到选择更加开放灵活和务实的解决方式,从而发展起一套独特的企业救援和破产法体系。⑨European Law Institute:Rescue of Business in Insolvency Law,2017,p103.而其中值得关注的是引入破产前程序(pre-insolvency proceedings),加大混合型重组拯救困境企业的力度。破产前程序是指在企业陷入财务困境后为避免破产,在正式的破产程序开始前,在法院或者官方机构的监督下实施的一项有约束力的解决债务危机的准集体清偿的计划方案。⑩相关概念参考:Nicolaes Tollenaar:Pre-Insolvency Proceedings:A Normative Foundation and Framework,published 2019 by Oxford University Press,p5,该书中,尼古拉·托莱纳尔教授认为“破产前程序”具有下列特征:(1)形式上的概念;(2)司法程序,通常需要法院的裁决才能使计划生效;(3)仅适用于出现财务困境的债务人(破产或破产前);(4)在更全面的破产程序之外可用。European Law Institute:Rescue of Business in Insolvency Law,p175,该报告认为,破产前程序属于某一司法管辖区提供的一种司法程序,其唯一目的在于独立于正式破产程序拯救困境企业。法院可以实质性的参与此类程序,例如,由法院监督重组谈判、信息披露和计划投票;也可以是最低限度的介入,例如,法院只在重组计划得到大多数但不是所有债权人的支持后才参与审查批准。该报告认为,此类程序将庭外解决与法院参与相结合,这就是为什么它们通常被称为“混合程序”。Irit Mevorach Adrian Walters:The Characterization of Pre-insolvency Proceedings in Private International Law,European Business Organization Law Review.破产前程序四个核心特征,第一,破产前程序是正式的,有法律规定的,而不是纯粹的私人协商。第二,它们主要是债务重组程序,而不是实现资产和分配收益的程序,尽管资产处置可能被视为重组的一部分。第三,这些程序是债务人公司在实际破产之前即可使用的程序。换言之,在公司财务状况严重恶化,满足法定的破产条件之前(以现金流量和/或资产负债表为基础的破产),破产前程序是进入正式破产的门槛。第四,破产前程序可能是债务人占有程序,进入程序可能不会导致由管理人或清算人等机构负责人取代债务人的现任管理层。相比正式破产程序,破产前程序具有尽早进行救援、准集体清偿、司法有限介入、流程简化、保护债务人商誉等好处,同时在制度设计上还具有灵活性和多样性,是正式破产程序的一种有益补充。欧美国家比较典型的破产前制度包括英国自愿整理(CVA Company Voluntary Arrangement)、法国和解制度(Conciliation)和保护制度(Sauvegarde)、意大利和解制度(Composition Proceedings)以及欧盟预防性重组框架。

破产前程序亦受到《美国破产法》第11 章重整制度的启发影响,本身兼具司法介入与当事人意思自治的特征,此阶段债务人仍继续占有经营企业,法院就债务人与主要债权人达成关于债务清偿、资产重组的计划方案进行审查批准,批准后的计划对全体债权人有约束力。破产前程序的核心是在纯粹的合同解决程序和正式的破产程序之间的某个范围内进行的一种计划程序。⑪Irit Mevorach Adrian Walters:The Characterization of Pre-Insolvency Proceedings in Private International Law,European Business Organization Law Review.https://doi.org/10.1007/s40804-020-00176-x,published online 2 Feb 2020.每一项具体制度是司法介入更多还是尊重当事人意志更多,则取决于制度所要解决企业面临的具体困境是什么,难以一概而论。破产前程序中,法院一般根据申请会中止个别债权人的强制执行、对新融资有优先权的安排及计划方案外债权人的异议与救济,这些都与债权人权益息息相关。对债务人企业来说,在破产前程序中债务人可以继续占有并经营业务,但不能再负担不合理的债务,也不能进行个别清偿。

在欧洲国家简化的重整和和解制度中,根据法律规定还可以给与债务人延期偿付、中止债权人强制执行、指定监督人、解除尚未履行完毕的合同、暂停计息等具体举措,为债务人与主要债权人达成一致的计划方案,维护债务人财产的完整性提供制度保障。破产前程序相同的规定都有中止个别执行、法院指定监督人介入、采取多数决通过计划方案、通过的计划方案对全体债权人有约束力。不同之处在于,和解制度重在对债务进行集体性清偿,而欧盟预防性重组、法国保障程序则不仅涉及债务处理,还包括资产重组等;有些程序专门给予债务宽限期,在此期限内债务人可以免于被强制执行寻求和解或重整,有些程序则专门用于处理债务或资产重组。

(三)当前国内预重整多数为破产前程序

虽然我国以“预重整”之名开展各类救援实践,但是其核心仍是司法权介入下的混合救援程序,实践中第二、三种模式都可理解为破产前程序。通过对各地法院出台的预重整规范梳理可见,第一,从程序启动上来看,都是由当事人申请,法院决定才能启动预重整程序,这与破产前程序由法院决定是一样的,需要司法机关启动程序,比如英国的CVA 和法国的保护程序。第二,都需要司法机关指定管理人或监督人,国内预重整全部需要法院指定管理人,组织推动正式破产受理前的谈判协商。第三,中止强制执行,在个别地方出台的规范中明确了这一举措,其目的就是为了阻止个别或者多数债权人的抢先执行问题。而在英国CVA、法国和解和保护程序、意大利和解程序中都有中止执行、暂停偿付的规定。尽管目前地方法院在预重整中中止执行遭到强烈质疑,但是实践中个别强制执行仍是庭外协商的主要阻碍。第四,计划草案批准实行多数决,法院批准后对全体债权人有约束力,这就解决了庭外重组的钳制问题。要特别说明的是,破产前程序实际是一种简化的重整、和解程序,或者明确给予债务人债务宽限期的程序规则,并倾向司法有限或者最低程度地尽早介入,是一种独立的程序。它基于法律的明文规定,且有严格的时限限制、相应的表决规则,程序完成后即可完成企业救援,或再与其他程序进行衔接,避免程序混用和功能混同。

三、预重整的制度构建与法院审查要点

(一)预重整的性质和分类

预重整作为混合程序的一种,与其他混合型的救援制度存在差别,有其自身法律性质和核心特征。我国在立法和司法实践中移植预重整制度时,应当保持对同一概念作相同的理解。从美国发展出来的预重整,是以其正式破产重整程序第11 章为核心来构建庭外重组机制。预重整程序将法庭外债务重组向后延伸至重整程序,同时也将传统重整程序中的部分步骤移至重整程序之前,即重整计划的制定、表决和通过、债务人的信息披露均在重整申请之前进行,无需法院介入和干预,当然,法院也无需指定管理人介入此阶段。联合国国际贸易委员会《破产法立法指南》将预重整称之为简易重整程序,在大多数受影响的债权人谈判和商定了一项计划的情况下,将自愿重组谈判与根据破产法的规定启动的重整程序相结合,以获得法院对该计划的认可,从而使其对持异议的债权人具有约束力。⑫联合国国际贸易法委员会编著:《破产法立法指南》,贸易法委员会出版社2006 年版,第28 页。进言之,预重整仅仅是司法重整“规则”在庭外重组时的预先适用,而不是司法重整的“前置”。预重整其实质是庭外重组,称之为“预重整”是要按照司法重整的规则进行庭外重组,而“预重整制度”或者“预重整程序”则是司法重整中审查庭外重组中达成的计划方案是否符合重整规则的标准和条件,这一制度或者程序仍规定在司法重整当中。

在探讨预重整时首先要明确是否包括 “预先协商的重整”(pre-negotiated bankruptcy,也有译为“申请前议定的方案”)。笔者认为,可以将其纳入预重整的范畴。首先,预先协商的重整也规定在《美国破产法》第11 章中,是指在破产程序启动之前,债务人已经与一些债权人就计划草案进行协商,或者能和其中债权人达成“锁定协议”(lock-up agreement),债权人同意在法院批准披露声明时投票支持该计划。它的主要特点是在进入程序前已经协商好计划方案,或者债务人与主要、关键债权人协商支持重整计划,进入程序后,法院批准披露声明并发送给债务人后,征集债权人的投票。其次,预重整与预先协商的重整主要区别在于,征集投票是在司法重整程序开始之前还是开始之后。按照不同程度,可将预重整分为预先协商及预先投票的预重整。⑬Bo Xie:Comparative Insolvency Law:The Pre-pack Approach in Corporate Rescue,published by Edward Elgar Publishing Limited,2016,p189.预重整是一个基于各种具体的预先重组模式的上位概念。⑭参见徐阳光:《困境企业预重整的法律规制研究》,载《法商研究》2021 年第3 期。因此,在构建我国预重整制度时可以将具体类型细化为征集投票表决的预重整和预先协商的预重整。但是由于两者各自达成庭外重组计划方案的程度不同,因此在进入重整程序后也将面临不同的程序和审查规则。预先协商的重整由于没有征集投票表决,因此在进入重整程序后仅可以缩短相应程序的时间,但是申报债权、披露信息、表决这些重整程序均不可或缺,更接近于一种加快的司法重整;而预先投票表决的预重整则在进入重整后仅就部分环节和内容进行审查。因此,本文讨论的仍是第二种预先投票表决的预重整类型。

无论何种类型的预重整其本质仍属于庭外重组,需要完全尊重当事各方的意志,是故此阶段不应适用中止执行、停止计息等强制规则。同时,考虑到我国目前单纯的庭外重组缺乏权威和公信力,法院可以在债务人和债权人的共同申请下,对正在或将要开始的预重整进行登记备案,或者申请后指定中立的辅助机构介入预重整,开展核查资产负债、引入战投、协商表决等等事项,确保在尊重各方意思自治的基础上提供司法最低限度的介入。

(二)重新设定预重整的适用条件

美国预重整制度的出现及广泛实施取决于其自身重整制度的设计及实施效果,特别是现实中不少困境企业需要司法权对庭外重组协议的确认,解决少部分人拒绝同意协议的钳制问题。但与此同时,由于预重整耗时不多,利害关系人享有的救济手段不足,导致诸多诉讼,从而拖延法院对重整计划草案的批准。司法重整程序的延长对于那些正在与债权人就预先制定方案进行协商的债务人是一种额外的奖励,所有心有不满的债权人试图通过某种行为,包括诉讼行为来延缓第11 章重整计划方案的确认,以谋求债务人的让步⑮同前注①,第837 页。。有国外学者认为,(美国)预重整是庭外重组执行的延伸,但它很难解决复杂的、上百号债权人存在诉讼、具有巨大分歧的困境企业的问题,一般前述这种情况仍适用于传统的美国第11 章重整程序。⑯Jagdeep S.Bhandari &Lawrence A.Weiss:Corporate bankruptcy-economic and legal perspectives,Cambridge University Press1996,P323.

关于预重整的适用条件问题在我国实践中并没有引起太大讨论,但却决定着中美预重整制度的不同走向。各地法院规定适用预重整的情形主要是债务人存在债权人人数众多、债权债务关系复杂、职工安置数量较大、影响社会稳定等情形的。比如,深圳中院《审理企业重整案件的工作指引(试行)》中第28 条、重庆五中院的《预重整工作指引》第3 条明确适用预重整的情况。司法实践中,不少大型企业启用预重整其实质是司法介入下预先协商的预重整模式。由于大型企业债务关系复杂,债务规模庞大、种类多样,只能通过提前协商确定框架或锁定协议,从而加快此后司法重整的进程。但是预先表决的预重整需要债务人与大部分债权人达成协议,如果债权性质多样,债务结构复杂,比如存在担保债权、职工债权、供应商债权等等,就很难达成一致协议,没法在预重整阶段进行表决。因此,在将来的预重整制度设计上应当进一步区分两种预重整类型以及相应的司法审查确认规则。预先表决的预重整仅适用于债务比较集中,债权性质大多类似,财务结构简单的企业。而如果想保留中止执行、法院指定管理人介入重组,则需要通过立法明确相应的破产前程序,并且此种程序本身具有独立价值,在程序终结后或者重生或者转入其他重生、清算程序,另当别论。

(三)庭外重组时的信息披露要求

庭外重组和重整程序在程序上的衔接,主要体现为预重整中债权人对重整计划草案的表决效力能够在随后启动的重整程序中具有延续效力。因此,庭外重组达成的计划草案进入重整程序后的审查内容才是预重整的制度内容。法院的审查一般应限于信息披露、计划草案的送达、债权人的考虑期间与异议期间、表决方式等程序性问题的形式审查,以避免预先重整程序被债务人所操纵,对重整计划的实质内容则尽量不做干预。⑰同前注⑦。从美国对预重整程序的要求来看,主要集中在信息披露和预先表决符合重整规则上。债务人应如实地在庭外重组阶段就充分地向债权人进行信息披露,才能将计划草案提交债权人和股东预表决,这也是法院审查的重点内容。国内现有的预重整规范,都明确了债务人信息披露的要求。比如,深圳中院《审理企业重整案件的工作指引(试行)》第35 条要求债务人应当全面披露、准确披露、以突出方式引起注意、合法披露等。⑱该条规定,披露应该全面披露,披露的内容应当包括表决所必要的全部信息,如导致破产申请的事件、经营状况、相关财务状况、履约能力、可分配财产状况、负债明细、重大不确定诉讼、模拟破产清算状态下的清偿能力、重整计划草案重大风险等;准确披露,信息披露应当措辞明确,以突出方式引起注意,不得避重就轻、缩小字体或者故意诱导作出同意的意思表示;合法披露,披露程序应当符合法律规定的要求。但是目前而言,各地法院已出台的信息披露义务过于原则,缺乏判断相应义务是否履行的具体标准。

法院审查预重整的信息披露是否充分时,借鉴相关国外法的规定。⑲《美国联邦破产法典》第1126 条(b)款规定:如果符合下列条件之一,在本法规定的重整程序开始之前,债权人或股东已经接受或者拒绝重整计划的,将被视为已经接受或者拒绝了该重整计划:(1)申请债权人或股东接受或拒绝重整计划符合可适用的非破产法法律(applicable non-bankruptcy law)、法规或者条例对信息披露充分性的规定;(2)在没有类似法律、法规或者条例的情况下,根据该法第1125 条(a)款的规定对债权人或股东披露充分信息之后,申请债权人或股东接受或拒绝重整计划。只有符合相关法律规则即充分披露信息的情况下,才能被法院承认。该法第1125 条(a)款(1)中的“充分信息”定义为:根据债务人的类型和历史以及债务人的账簿记录情况,可以使理性的假设投资者能够对该计划作出知情的判断。《美国联邦破产法典》第1125 条(b)款,如果法院发现披露声明在某些方面不够充分,债务人需要进行修改,重新制定计划,并重新征求投票,这将可能导致计划的延迟确认。《美国联邦破产程序规则》第3016 条(b)款及第3018 条(b)款规定,若预先告知不充分、投票期间过短或者提请不符合《美国联邦破产法典》第1126 条(b)款,则预先进行的投票不会被赋予第11 章的约束效力。首先披露要遵循实体法的相关规定,比如证券法、上市公司、各交易所相关信息披露要求等等,同时兜底性的要求使理性投资者能够对该计划作出知情的判断。此外还可以借鉴《美国联邦破产法典》第1129 条规定以债权人利益最大化为标准。法院通常要求在披露说明中所包含的信息应当说明各个债权人从重整中所能获得的清偿数额以及他们各自的受偿顺位,并说明债权人作为一个整体在清算程序中能获得的清算数额,即估算出所有资产的清算价值。同时,法院也常常要求债务人披露一些事实说明,如要求债务人向债权人披露其现金流计划、营业前景和收入等。⑳同前注①,第823 页。实践中,披露声明应该包括下列内容:债务人的业务情况、公司陷入财务困难的原因和可能采取的补救措施、历史和当前的财务信息、申请后的重大事件、计划草案、计划的执行、拟发行的证券、计划确认后的企业管理和控制、关联交易、关联债务、有争议的债权、涉及债务人的法律诉讼程序、重整后债务人的税务情况、各类委员会的存在和未来安排以及清算分析。21S Department of Justice,Chapter 11 Trustee Handbook (May 2004).

(四)重整计划草案的表决要求及异议救济

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第115 条规定,22继续完善庭外重组与庭内重整的衔接机制,降低制度性成本,提高破产制度效率。人民法院受理重整申请前,债务人和部分债权人已经达成的有关协议与重整程序中制作的重整计划草案内容一致的,有关债权人对该协议的同意视为对该重整计划草案表决的同意。但重整计划草案对协议内容进行了修改并对有关债权人有不利影响,或者与有关债权人重大利益相关的,受到影响的债权人有权按照企业破产法的规定对重整计划草案重新进行表决。法院在重整程序中需要审查的预重整重点是哪些情形视为“已经接受或拒绝重整计划的,将不被视为已经接受或者拒绝了该计划。”联合国国际贸易法委员会《破产法立法指南》建议在预重整表决时未受计划影响的债权人可以不参加,而受到影响的债权人和股东需要参与。23在申请人请求确认计划时需符合下列条件:(a)计划符合在对正式重整程序的计划确认时就受影响的债权人和受影响的股东所适用的实体性要求;(b)在自愿重组谈判期间向受影响的债权人和受影响的股东发出的通知和提供的资料足以使其就计划作出知情的决定,而且启动前为争取计划获得接受而开展的任何征集活动均符合准据法;(c)未受影响的债权人在正常经营过程中得到偿付,未经其同意,计划不变更或影响其权利或债权;(d)随申请一并提交的财务分析表明计划符合所有适用于重整的要求。我国在企业破产法司法解释三中明确只有受到计划草案调整的债权人、股东才需要参与表决,该规则也同样适用于预重整。《美国联邦破产程序规则》第3018 条(b)款规定24申请前获得的接受或拒绝。在案件开始前接受或拒绝计划的股权证券持有人或债权人,其债权是基于记录在案的证券,根据1126(b)条的规定,不应视为接受或拒绝计划,除非该股权证券持有人或债权人在征求接受或拒绝计划的规定日期是该证券的记录持有人,以达到该征求的目的。如果法院在通知和听证后发现,该计划没有转达给同一类别基本上所有的债权人和权益证券持有人,提供接受或拒绝计划的时间过短,或者不符合1126(b)条的规定,则在根据《美国联邦破产法典》启动案件之前已经接受或拒绝计划的债权人或权益证券持有人不得被视为已经接受或拒绝该计划。强调要征集“同一类别基本上所有的债权人和权益证券持有人意见”。因此,在法院审查表决时需要注意,一方面预重整允许债务人只对部分组别在申请重整前征集投票,没有必要把计划提供给所有类别中的所有成员,立法者的目的在于鼓励当事人事前谈判,尽量把留给庭内谈判当事人的人数降到最低。25同前注③,第68 页。另一方面,如果债务人没有征集有权对预重整计划草案进行投票的债权人等主体意见,债务人就必须给他们投票的机会;否则,相关主体可以成功地对计划草案提出质疑。

《美国联邦破产程序规则》第3018 条(b)款规定强调要给予征集投票必要合理的时间。因《美国联邦破产程序规则》第3016、3017 条规定,就披露说明准备就绪并向有关当事方发出通知之后的至少25 日内举行听证会,即便无人提出异议无人要求,也要举行信息披露听证会。此规定的25 天异议期限,通常被理解为征集意见的最短时间。但是“合理时间”仍是根据案件具体情况而定。如《美国联邦破产法院纽约南区预重整程序指引》试图消除《美国联邦破产程序规则》第3018 条(b)款规定的合理时间的模糊性,规定下列情况,法院应当认为是合理的:(1)公开交易的证券,投票合理时间为21 个营业日;(2)非公开的证券和债务,投票合理时间为14 个营业日;(3)其他,合理时间为21 个营业日。26指引翻译参考胡利玲:《困境企业拯救的法律机制研究——制度改进的视角》,中国政法大学出版社2009 年版。

对于计划草案表决的合理期限,目前我国正式的司法重整程序及预重整均没有相应要求,相应争议亦不明显。这些问题还没有显现,主要是因为我国在预重整之后还将正式进入司法重整,按程序发布债权申报通知、召开债权人会议等,就不会发生相关主体没有被通知、表决期限不够的问题。但如果要构建我国预重整制度,就要明确通知征集意见的主体、通知方式、征集意见的合理期限这些关系表决是否能被审批的程序要求。

此外,法院在进入司法程序后审查预先表决的计划草案时,还要明确组织听证会听取相关异议的要求。美国法上不仅要求通知之日后25 日举行披露声明听证会,而且《美国联邦破产程序规则》第2004 条还赋予相关利害关系人随时申请法院举行听证会的权利,法院根据利害关系人的申请,发布命令对债务人进行质询,包括债务人的财产、负债、经营、重整计划草案的制定等事项。联合国国际贸易法委员会《破产法立法指南》建议,对于简易重整程序中的异议债权人和其他当事人所提供的保护,最好不要低于破产法对正式重整程序中这些当事人所提供的保护。27同前注⑫,第217 页。给予异议人申请听证的权利,本身是审查预重整是否正当的必要程序。法院可就债务人信息披露是否充分、战略投资人的遴选、计划草案的制定、表决分组等具体涉及债权人清偿利益和协议是否得到通过等重要事项进行听证,听取相关利害关系人的意见。