城里白月光

2022-08-02北京师范大学鲁迅文学院联合研究生班陈四百

北京师范大学鲁迅文学院联合研究生班 陈四百

今年冬天我打算做两件重要的事:一是考个在职博士,二是跟男友完婚。母亲打来电话,欲委婉又不得地问,你考博士他支持吗?我说他很支持,人家毕竟是大城市里的人,开明。她又问,他是城里人,你是村里长大的,你俩生活上合得来吗?我要她别瞎操心了,我十岁就到城里上学和生活,十六年过去,已经进化得比城里人还城里人。

说这话时我正在吃早餐,一杯黑咖啡两片全麦面包。男友在睡觉。他和我本来都不吃早餐,后来检查身体医生说不吃有胆囊结石风险,便遵医嘱,开始吃点儿。他爱甜食,早餐是蛋挞和茉莉花茶。我俩一般都是各吃各的。今天周六,吃完早餐我要去图书馆自习。疫情以来,图书馆都要预约,座位紧俏。

正要出门,来了快递,是我们上周在宜家买的书柜和椅子。有两位送货员,我让他们把东西搬进屋。这时男友起床了,穿着整齐往门外走。

我问你干吗去,他说有另一个快递到了快递柜,他下去取。

其实不用问也知道,平时叫他下去散步,十回答应一回。但只要来了快递,他必定马上整装下楼。

我打发走送货员,归置了一下物品,打算晚上回来再拆包组装这一个书柜和两把椅子。这三样东西还是我和他在宜家吵了一架才买好的。他不愿意买书柜,指责我买太多纸质书占地方,以后应该多买电子书。幸亏吵到一半我改变策略,告诫自己不要情绪用事,最重要的是达到目的,便对他大肆“吹捧”:夸他可爱、帅气又大度,对女朋友有情有义。他总算才脸部抽搐一下,表示无法拒绝糖衣炮弹的攻击,只好委屈自己接下我这马屁,但下不为例。

我收拾好书包准备下楼,电梯一开,男友和两个宜家送货员出来了。他把他们又叫了上来。我问怎么回事,他说要请他们组装书柜和椅子。我拦住那两人,说不用了,我们自己组装就好。男友说不行,自己组装不了。我说那根本没什么难度。他像演讲一样挥着手说专业的事要找专业的人做。我注意到他手中拿着的快递像是一个鞋盒。你又买鞋了?他眼神闪烁一下,垂了手,说他今天约了哥们去骑摩托车,我最好能盯着宜家的人组装柜子和椅子。我问他什么时候回,他说说不准,我说晚上回来我们一起装。他说不行,自己装不了,专业的事得找专业的人,我说这算什么专业的事,又是一轮车轱辘话,眼看要吵起来,宜家的人说,其实那不难,你们自己也能装,我们还有事先走了。

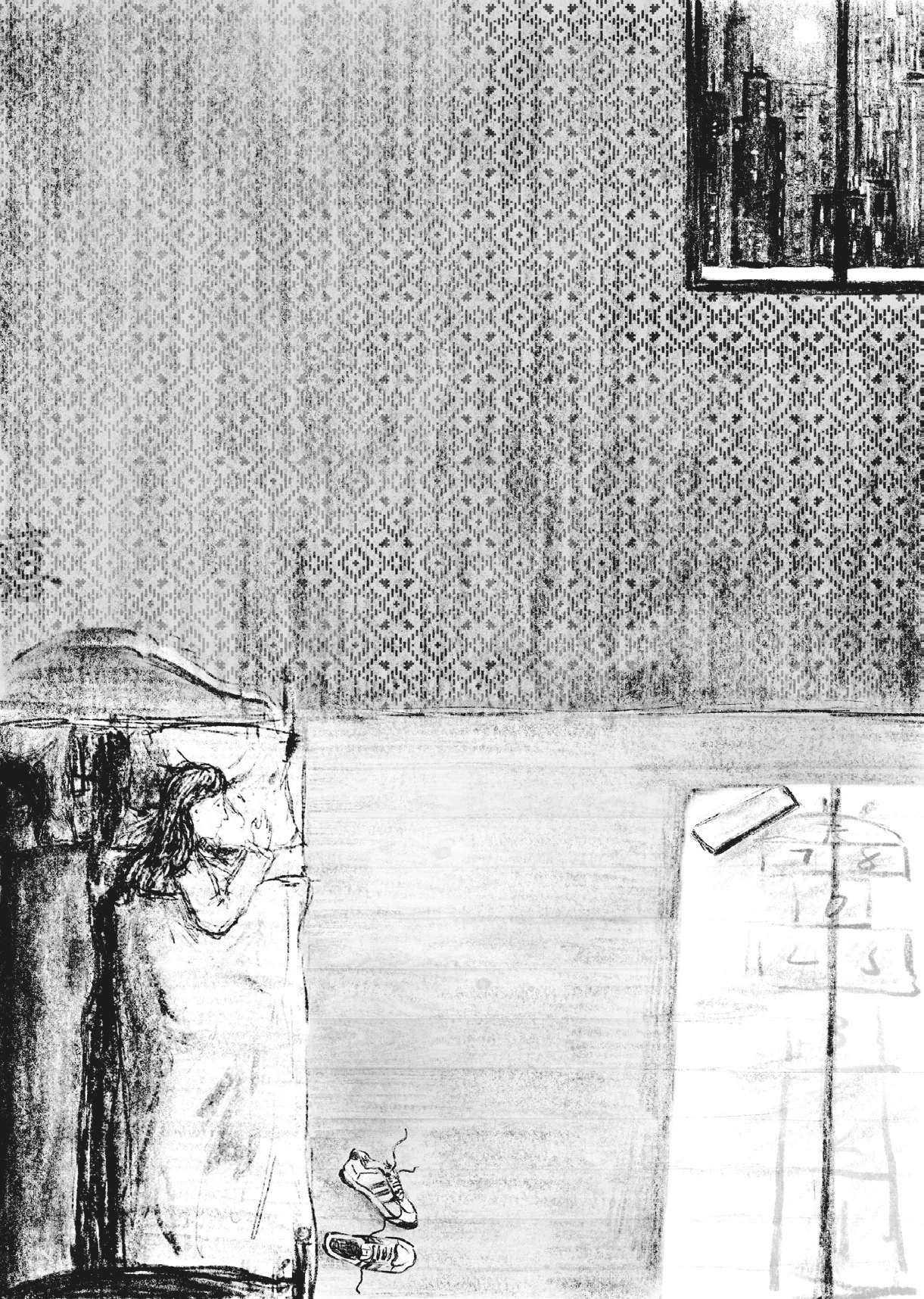

城里白月光 (张博源 绘)

那两人趁电梯来赶紧进去关了门,丁零一声走了,我和他对视一下,他下意识地把鞋盒往身后掩,我上前抢过鞋盒一看,火腾地就往嘴边冒。刚要开口,看见走廊角落里两只红色灭火器坐在那里,不禁冷静下来,没在楼道里发火,捧着鞋盒回了屋。

他跟着进屋、关门,我把鞋盒扔到地上。那是某个大品牌的鞋盒,重量不轻,响声低沉。

“多少钱?”我也声音低沉。

“没多少,打折的。”

他声音轻浮,开始泡他的茉莉花茶。

“这个牌子,就算打一折也要上千,你钱多烧得慌吗?”

“老婆,先别生气。”

他把茶叶洗一道。

“少来。你看看自己有多少鞋了,你穿得着吗?”

“这不是看着大牌质量好吗?”

他在饮水机上接开水,泡第一道。

“几百块是付材料费,几千块那是付品牌费,买虚荣心!”

“你这说得有些严重了吧?”

他把小茶壶放在茶几上,转身去厨房。我跟了过去。

“你这不是第一次了!”

“我这是……享受生活,你是真不懂还是假不懂?”

他从冰箱拿出蛋挞,放进烤箱。

我的火更大了。

“我真不懂!你摩托车头盔一买买七八个,鞋一买买几十双,根本用不着,这是享受吗?这根本就是从头到脚的浪费!是可耻!”

“你该去图书馆了吧?”

他想把这事糊弄过去。

“你现在的消费坏习惯很严重,我希望你能正视这件事。”

我放缓了语气。

“那你买那么多书根本也读不完,不是浪费吗?你考什么博士,不过就是为了一个文凭,不也是虚荣吗?”

呵!他倒反将一军!

“那根本不是一回事!”

“根本就是一回事,谁也不比谁高级,去你的图书馆吧。”

我感觉有些不对劲。

“所以,其实你不喜欢我考博士?”

“考一个没坏处,随便考一个就得了。”

“那如果我是认真的,是真的想学点儿东西呢?”

“得了吧,你还真以为能学到什么呢!”

他端着蛋挞回客厅。

“你什么意思?”

“我没什么意思,我只是劝你好好享受生活,你对这个社会了解太少了。”

“呵!我了解少,你又要说什么躺平是福那一套了吧?”

“你赶紧去图书馆,爱干什么干什么。”

“行,我走。”

气呼呼到了楼下,我发觉,这次吵架吵着吵着又吵偏了。本来是说他爱慕虚荣的事,怎么变成了我对社会无知?我感到无力,难道被母亲估中,是我俩生活习惯不和的原因?再深究会情绪泛滥,我制止了自己,还是去了图书馆认真复习。

下午六点图书馆下班,我问他晚上一起吃饭吗?他说反正你也不做,我在外面跟朋友吃了再回。

我没再说什么。

我们上一次关于吃饭的吵架,是在国庆节。

假期他只喜欢干两件事:骑摩托车或宅在家里打游戏。疫情期间,他们单位规定非必要不出城,他便决定待在家里打游戏。

我们对家务的分工是,我做饭,他洗碗。

那天本来我可以做饭,但在洗衣服时发现,洗手间的推拉门坏了。门槽的螺丝钉掉了几个。他的动手能力差,我没指望他,打算自己修。但这件事也没我想象得那么容易,门需要一个人把着,我叫他帮忙,他不耐烦,说要找人来修。我不甘半途而废,继续想办法一个人修。到了做饭时间,我跟他商量,这次他做饭我洗碗。他玩游戏正在兴头上,不肯做。过了一会儿他喊饿,我让他点外卖,他不肯点,嫌太贵。

他花其他的钱都很大方,买游戏币、打赏抖音主播、打扮自己等等,唯独在吃饭上非常小气。因为他没有这个习惯。从小到大都是他妈投喂,工作后也是如此,上班在单位食堂吃,下班他妈更是花样投喂,只怕他不肯吃。跟我搬出来住之后,上一趟超市花两百块采买食物,他就直呼好贵好贵怎么这么贵。

人的消费习惯就是这么奇怪。四千块买个摆设用的头盔不嫌贵,两百块买一周的柴米油盐却肉疼。

我当时拧螺丝钉拧得起火。

说实话,我这种农村长大的,最看不上的就是那种不懂水路、不懂电路、一扇门坏了都要找别人来修的人,这种人衣来伸手饭来张口还好使唤人。

而不巧的是,我这个城里男朋友就是这种人。

因为他从小在城里长大,我忍了。觉得这就是城里人的毛病,需要包容和理解。

我说,那待会儿我点外卖行不行?

他说,老吃外卖不好,你不是答应我妈要经常做饭给我吃吗?

他跟我说话时视线没离开过手机。

我说,你那愚蠢的游戏能停会儿吗?

他说不能。

这时,推拉门倒了。

他终于抬头看了一眼,哈哈大笑,说要你别修你逞能,这下死心了吧,我待会儿打电话叫人来修,你赶紧做饭给我吃。

我踢了门一脚,也不想修了,说,外面吃去。

他说不想出门。

我说我请客。

他说那就给你一个面子吧。

吃饭的路上我问他,你是不是潜意识就认为做饭就是我的事?

他说,娶你不就是为了做饭给我吃吗?他用了开玩笑的口吻,但我知道那是他的真实想法。

于是我终于没忍住,开骂。我也是进化了的有独立人格的都市女性了啊。再加上十年的农村生活,我的词汇量和音量,都不在话下。

他也不甘示弱,我俩可是在一场辩论赛上认识的。

于是,在小区里知了声声叫着夏天的池塘边树荫下,一场关于谁更应该做饭的骂战终于升级到谁的人格缺陷更加严重的精神高度。

我甩出了他极力想删除的敏感词:妈宝、巨婴、自恋狂。

他则毫无新意地重复骂我神经病、假女人、心理变态。

我们都建议对方去精神病院拿点药。

饭后来吃没吃我不记得了。

我们是怎么和好的?

骂战过后的例行程序是冷战。而我一般都是在冷战当中先恢复理智的那一个,也就是说,我会先开口约聊讲和。他曾经表示,这是他最喜欢我的一点。他不知道,我只是更喜欢主动掌控事态的发展,如果说我有病,那病也许应该叫作控制狂。我不喜欢他的是,他总是让我失控。而矛盾的是,我认为这证明我还喜欢着他。

从图书馆出来,我吃了一碗麻辣烫就回去了。我对吃没有什么特别的爱好,食为果腹而已。他被他妈养得对吃不但要求健康还要求美味,亲自做最好。这是富贵病,我能接受。我不能接受的是花那么多时间去做饭,但总去高级餐厅又消费不起,怎么办?我决定以后还是多学着做饭,总有一个人要妥协。

他发信息说不会太晚,吃完就回。

他很爱吃肉,但不喝酒。这一点上他倒是很有自控力,骑摩托,不饮酒。

据此我认为他还算是一个有底线的人。

回到出租屋,看到那双名牌鞋摆在那里。拍照到网上一查,折后要三千多。我吸一口气压制住愤怒,劝说自己,他自己挣的钱,他乐意买个高兴,我干吗要阻拦?仅仅因为我是他的未婚妻吗?我要提醒他养家的责任吗?责任又是多么无趣的东西!我怎么忍心用这种无聊的名目去压制一个人呢?再说了,我不需要他养,我们现在也没有孩子……可是,有句话怎么说的来着?在内心生活得更严肃的人,也会在外表上开始生活得更朴素。是这么回事。可是,为什么要更严肃呢?他一定会嘲笑这个词……

他回来了。他在摁门铃。这是我惯着他的另一恶习,只要我在家,他就算带了钥匙,也不开门,硬要我给他开。我照例给他开了门,脸上不显露阴晴。

我问,跟朋友们玩得还好?

他忽然一把抱住了我。我以为他喝了酒,但他没有。

他说对不起,我以后再也不乱花钱了,你说得对,是我的虚荣心在作祟。我不买奢侈品了,老婆,我们以后好好存钱买房子、养孩子。

“你是不是跟朋友聊了我们吵架的事?”

他承认了。

看来是他的朋友们说了我的好话。

我没有煞风景地指出,玩摩托也是乱花钱,还危险。他以为这非常具有男子汉气概,可以否掉妈宝的骂名。玩摩托这事他妈也反对。

我挣脱他的怀抱,说:“好了,我们把书柜和椅子组装一下吧!”

他积极表现,说:“没问题,我们自己来组装,你说得对,一些力所能及的手工需要做,一个自然人不该退化成游手好闲的多余人。”这是我骂他的话。

“我说的话你还听进去了?”

“那当然,咱们开始吧。”

气氛一度很好。那一刻,我有了一切尽在掌控中的幻觉。以为只要我控制住自己的情绪,只要我再努力一点儿,生活一定会变得如我所愿。我也没有选错人,我这村里长大的姑娘,勤劳、勇敢、实诚,这城里见过世面的小伙子,一定明白我的好,我们一定能过上幸福的小日子。那些摩擦,那些争吵,那些不满,不过是一些泡沫,终究会在日子的沉淀下消散于无形。

我们甚至边干活边哼起了歌,是我们都喜欢的歌,歌词曰“蹚过这片枯寂就蹚出生长……忍住顷刻回望就忍过恓惶”。我们兴高采烈地把木板、榫头、螺丝一一对准,一切都归其正位。他拍了一张照片发朋友圈,配文:女朋友说,要有书柜,于是,就有了书柜。他的摩友秒评:兄弟,你“出柜”了。

于是,他转而玩起了朋友圈,开始跟人瞎聊,并换上了他的新鞋子,在镜子前面转来转去。

我说,喂,还有两张椅子没装,咱一人装一只怎么样?

他说,好啊,咱可以开直播比赛,敢不敢?

我说,谁怕谁,来吧。

事实证明,他不是手工烂,只是懒。在朋友们围观的直播里,他很快把弹簧转椅的底盘和主架搭好了。

我拿着说明书在研究座板怎么放上去,他已经放上去了。

直播里有人怂恿他赶紧坐上去试试。

我蹲在地板上看到他的座板没对好。

想要阻止已经来不及。

他脚下一滑,座板翻了。

他摔倒在地。直播里有人笑了起来,我不知道他还跟人连着线。

我赶紧把手机关了,过去扶他,说,没事吧,伤到哪儿了?

冷不防,他的右手朝我伸出的左手猛地挥了一下。

我的左手在空中晃荡开去,画了个半圆落下来。

他的声音是未经过滤的反应,带有直接而厌恶的感情。

我像是脑袋被打了一拳,有些发蒙地站在那里。

我俩有过很多骂战。我以为彼此都默契地守着一道微弱的底线:不骂脏话、下流话。此刻,他突然使用了突破这道底线的语言。

我无法还嘴,愣在那里。

但我很快清醒了。

那一刻,我把自己控制得很好。我甚至开始思索,他为什么这么愤怒?

我甚至有些可怜他了。

那一刻,我的理智显示出疯狂的预兆。

我放下说明书,拿起手机叫了车,对他说,我们去医院检查一下。

我用力扶他起来,不由分说带他出了门。

去医院的路上,我问,还是很痛吗?

他没回答。他可能意识到了自己的失态,有些不知该如何收场。我冷漠的理智让他感到不安。我清楚知道自己在践行残忍,但我没有停止。

我把他安置在后座,然后在离他一拳的地方坐下,不远不近、不疏不亲。

我知道,他很快就会受不了。

从一开始我就知道,在精神上,我比他强。我知道一粒谷子是怎样从发芽,经历插秧、抽穗、结粒、收割、碾皮,最后怎么成为盘中餐的,我知道一只鸡蛋是怎样授精、孵化、破壳成为小鸡的,换句话说,我知道零是什么,我知道事物的来龙去脉,我不怕失去重来。而他只知道超市里的袋装大米,只知道鸡胸、鸡翅、鸡腿,他没见过稻谷在风雨中吸收水分,没见过小鸡在地上跑来跑去追逐虫子。他站在事物的中间,他害怕任何失去。他真是不堪一击。

一句话,我鄙视他的失态。

我看了他一眼,我看到了他眼里的我,坚强的冷漠,残忍的鄙视。

我也鄙视我自己。

我真的强大吗?我还想依靠他呢,我还幻想着我们的美好生活呢。

我真该停止这虚弱的残忍。

到了医院门口,他说,咱们回去吧,我没有那么痛了。

我说,还是检查一下比较放心。我坚持给他挂了男科的号,他出来的时候,我问他医生怎么说。他说,没事了,咱们回家。

我们手牵着手坐在车里。他说,把手机给我。刚才他进去检查时,手机放在我包里。我把手机掏出来给他,他说跟大东说一声,直播时他们连线来着。

我提醒他,他摔倒时大东也笑了。

他说,我就是生他的气,要不是他在那里催,我不至于那么着急失误。

大东真是好借口。

我把面部线条调得柔和,尽量温柔地笑了笑,然后握了握他的手,放开了。

他没有为自己口不择言的骂辞道歉。我也不会提。

因为有些错,提不得,一提就落实了。正如有些事,我们假装忘记,就好像没有发生过。

我们假装在共同记忆里删除一些事,至于在私密记忆里什么时候回想起,就看睡眠质量了。看你的梦,会复活到意识的第几层。

回到家已过午夜,按照例行程序,我们亲吻、互道晚安。他在他的被窝里,我在我的被窝里,各自闭上了眼睛。

记忆来找我了,像是划开一道微小的口子,我们相对一瞥,那暗黑而卑下的灵魂,无人敢直视。于是,我们都掉过头,假装关注别的事,假装忘记。

我们都不是什么强大的人,虚荣与虚弱,都是我们的注脚。

不知道几点时,月光从窗户照了进来。

我睡靠窗一边,平时拉窗帘都是我负责,昨晚我忘了拉。

窗玻璃映照着两块长方形的灰白月光,投在床边,像是两方水面,引诱人往下跳。

我一动不动,静目注视,想起很久很久以前,和女同学在操场一起玩跳房子。一块小木板,单脚跳着踢,从这个格子踢到那个格子,踢出格的人输。

输了的人,要背一首古诗。背不出,就罚一张用过的电话充值卡。总是有人背《静夜思》来充数,它太简单了。后来它被列入黑名单,不准再背诵。

那是哪一年呢?

公元726 年,也就是一千二百九十五年前的某一个夜晚。

那一晚,李白醒了,他也26 岁。

那时,他在江南千金散尽,贫病交缠,不知天生我材,前路何往。那一晚,他醒了,又或许没醒。他没说自己做了怎样的梦,也没说睡在怎样的床,更没说在思念怎样的故乡。

他的床上,是否也躺过一个同样不能入眠的人?

我转过头去看,远远地,那人翻了个身,像这个城市一样,假装睡得很香。