海南岛主要农业气象灾害特征及防御措施分析

2022-08-01陈小敏李伟光梁彩红

陈小敏,李伟光,梁彩红,白 蕤,吴 慧

(1.海南省气候中心/海南省南海气象防灾减灾重点实验室,海口 570203;2.海南省儋州市气象局,海南 儋州 571700)

农业气象灾害是指对作物生长、农业生产造成危害和经济损失的气象灾害。中国是世界上受农业气象灾害影响较严重的国家之一,每年都会造成不可估量的经济损失[1]。据专家测算,在各种农业灾害损失中,农业气象灾害造成的损失占六成以上,是导致粮食产量年际波动的主要因素,一般可使粮食单产降低5%~8%,严重地区减产10%以上[2-3]。尽管近年来农业气象防灾减灾能力有了一定的提升,但农业“靠天吃饭”的局面并未彻底改变。据统计,我国每年约有1/3的农作物受灾,损失粮食500万~2 000万t,重灾年损失可达50 000万t,轻灾年造成的经济损失达百亿元左右,重灾年则达数百亿元[1-3]。近些年来,气候变化导致农业气象灾害呈现出危害日益严重的态势,对我国农业可持续发展和粮食安全生产构成了严重威胁[4-5]。海南岛地处北纬 18°10′~ 20°10′、东经108°37′~111°03′,陆地总面积 3.39 万 km2,属于热带季风海洋性气候,拥有丰富的光、热、水等农业气候资源[6]。海南岛得天独厚的农业气候资源与土地资源,为发展热带农业,建立具有海南特色的经济结构提供了良好的基础和先决条件。海南岛是我国重要的热带水果、天然橡胶、冬季瓜菜和南繁育制种等农业基地[7],但受热带复杂多变气候及特殊地理环境影响,海南岛农业气象灾害存在种类多、范围广、频次高和危害重等特点[8-9],影响海南岛农业气象灾害多达10余种,其中危害较大的主要有台风灾害、干旱灾害、暴雨洪涝灾害、低温寒害、高温热害[10]等。分析农业气象灾害特征,了解农业气象灾害监测、预警、评估业务体系[11],提供相关农业气象灾害防御措施,最大限度地减轻气象灾害对农业生产造成的危害[1-5],对提升农业综合防灾减灾能力,促进农业经济的可持续发展,实现新农村建设目标和保障国家粮食安全具有现实意义。

1 台风灾害

台风灾害是影响海南岛农业的最主要气象灾害。台风灾害最主要危害是大风造成的机械损伤,使作物折枝伤根及倒伏;其次,台风暴雨导致作物洪涝或渍涝灾害,同时土壤表面过湿和空气湿度较大,有利于植物病菌害发生发展;第三,大风加剧了迁飞性、流行性植物疫病和虫害的流行与传播,比如稻飞虱、稻纵卷叶螟等飞行类昆虫还会借助台风气流大规模迁入[12]。

1.1 台风灾害时空分布特征 平均每年影响海南岛的台风个数约为8个,登陆的个数为2~3个,主要影响期为6—10月份;多年平均的影响初台时间在6月中旬,登陆初台时间在7月上旬;多年平均的登陆终台时间在9月中旬,影响终台时间在10月下旬;8—9月份为影响和登陆的高峰期[6,10]。

从登陆区域分析,东部沿海地区(包括文昌、琼海、万宁)登陆的台风最多,占登陆总数的67%;其次是南部沿海地区(包括陵水、三亚、乐东),占总数的27%;在北部沿海和西部沿海地区登陆的台风较少。统计分析影响或登陆海南岛台风的大风极值分布情况[6],可见,对于登陆海南岛台风过程极大风速在10~19 m·s-1之间的频数占一半以上,为 51%,其次是极大风速 20~29 m·s-1的。而影响海南岛的台风极大风速在10 m·s-1以下占到 53%,极大风速在 10~19 m·s-1的占 26%。可见登陆、影响海南岛台风的极大风速主要在30 m·s-1以下,约占八成以上。

1.2 应对措施 (1)台风灾害之前防御措施。利用卫星遥感、雷达技术加强台风监测和路径预报[12],在对可能遭受大风暴雨的地方,及时采取防台防洪措施,例如加固天然橡胶树、果树等树体,加固大棚等生产设施;已成熟的水稻、瓜菜等大田作物,及时组织抢收、入库;大田及时疏通沟渠,确保排水畅通。(2)台风灾害之后补救措施。低洼地区的水稻、瓜菜等大田,及时排水,避免瓜菜烂根、烂芽,及加强病害防治。果树和天然橡胶树,应尽快扶正树体,设支架支撑固定,对外露根系搞好培土覆盖;损伤的树体、枝叶,及时剪除,同时清除园中的枯枝败叶,减少病虫害宿体[13-15]。

2 干旱灾害

干旱灾害是指因为久晴无雨或少雨、土壤缺水、空气干燥而造成农作物枯死、人畜饮水困难等现象。少雨的天气,遇到高温共同作用,旱情发展更加严重[1]。

干旱灾害是海南岛出现频率高、影响范围广、持续时间长的第二大灾害性天气[10]。受季风气候影响,海南岛降雨量时间分布不均,干季、雨季明显,导致气象干旱时常发生[6]。而且气象干旱容易伴随高温天气,加速农作物蒸腾,植株体内水分失调,导致水稻灌浆不足、秕谷粒增加,瓜菜矮小老化、落花落果、果实畸形等,造成产量和品质降低,严重年份,农作物甚至枯死[16]。干旱也会导致橡胶树抽发新叶缓慢,割胶时间推迟;胶乳合成、排胶受阻,严重时导致橡胶产量下降或停止割胶[17-18]。

2.1 干旱灾害时空分布特征 海南岛一年四季均可以发生干旱,以冬春干旱为主,不同季节干旱发生的原因有所差别,冬春季以季节性长时间干旱为主,夏秋季以间歇性干旱为主[6,10]。

其中,(1)冬季干旱的平均日数以西部沿海和南部最多,平均在55~61 d,东部和中部地区干旱日数最少;中度等级以上的冬季干旱出现频率也是西部、南部沿海地区最高,在90%以上,东方市甚至高达100%。(2)春季干旱的平均日数,南部地区多于北部地区、西部地区多于东部地区;平均干旱日数西部、南部地区最多,为97~102 d;中部、东北部地区最少。出现冬春季节性连续干旱的概率非常大,为21%~68%;一次最长连旱日数,西部、南部沿海地区可达200 d以上。(3)夏季和秋季主要是因为降水变率大、分布不均匀而出现间歇性干旱。总体也是沿海地区干旱重于内陆山区、南部地区重于北部地区、西部地区重于东部地区。

2.2 应对措施 (1)研究干旱天气发展规律及特征,做好长期干旱气候预测,为抗旱减灾工作提供重要决策依据。对于容易发生季节干旱的西部、南部地区,提前做好水库蓄水,并实时进行土壤墒情监测,提高干旱灾害预警水平。(2)合理开发利用海南农业气候资源,开展水资源评估、干旱灾害风险调查,合理调整农业产业结构,提高农业生产效率,将干旱灾害对农业生产的影响降到最低。(3)适时实施人工增雨作业。人工增雨是抗旱减灾的主动措施,就是在有形成降雨条件的云层中,用飞机或高炮或车载火箭等方式,向云层中撒播干冰、碘化银素等催化剂,促进云滴加速凝华成冰晶或凝结成大云滴从而形成降水。海南省气象部门多年来实施的人工增雨抗旱减灾的实践证明,人工增雨是海南岛抗旱减灾行之有效的办法[10]。

3 暴雨洪涝灾害

暴雨洪涝是指由于降水量过大、降水时间过长,导致农田地表积水或地下水饱和而造成作物生长发育受阻、产量降低甚至绝收的农业气象灾害[1]。海南岛作为著名暴雨中心之一,暴雨日数多、强度大,一年四季都有可能出现,但主要集中在 4—10月份[19-20]。暴雨对于海南来说有利有弊,大范围长时间暴雨可引起洪涝灾害。

暴雨洪涝灾害造成的损失是多方面的,包括洪水对作物的机械损伤和生理机能的破坏;其次,暴雨洪水带来的泥沙也会覆盖作物和田地,使土壤变质,无法耕种;低洼地区的作物在受涝害后常引起烂根、倒伏,甚至腐烂死亡[1]。水稻虽然耐涝,但长时间淹水会影响其光合作用,导致减产等[21]。

3.1 暴雨时空分布特征 根据国家降水强度等级划分标准,将日雨量≥50 mm的降水称为暴雨,发生暴雨的当天则称为暴雨日。海南岛年平均暴雨日为 55.5 d,月暴雨日数在 0.2~9.4 d,其中,5—10月的月暴雨日数在6.8 d以上,占全年的85.7%。全年暴雨日月际分布具有明显的“双峰型”特征,峰值出现在8—9月,年均暴雨日分别为9.4和9.0 d;次峰出现在 5月,年均暴雨日为 8.1 d;其次,6、7、10月份的平均暴雨日分别为 8.1、6.9 和 6.8 d。此外,冬季(12—翌年3月份)出现暴雨的概率最小[6]。暴雨日数最多的地区是琼中和万宁,其次是定安、琼海、保亭和文昌4个市县;日数最少地区为乐东、临高和东方。

根据海南岛农作物种植面积、发生洪涝灾害时的受灾面积、成灾面积和绝收面积,以及暴雨日数,计算海南岛农业洪涝灾害发生的情况。发现,年平均农业洪涝指数与暴雨日数基本一致呈现中东部地区向外部减少的分布,农业洪涝多发区主要集中在中东部地区,最大值出现在万宁,其次是琼中和琼海;农业洪涝指数较低的地区主要集中在西南部和北部,最小值出现在东方[22]。

3.2 应对措施 (1)关注地方气象台发布的暴雨灾害天气预报和暴雨洪涝预警信号,提前做好防范措施。(2)加强水利设施建设。农田排水工程是防御暴雨洪涝灾害的有效措施之一。(3)农业生产上,加强大田排水性能,耕翻时预留排水沟,以改善地表径流条件;或在低洼地区种植喜水和经济效益高的水生经济作物,以减少涝渍灾害,提高经济效益。

4 低温寒害

低温寒害是指热带、亚热带植物在冬季生育期间受到一个或多个低温天气过程(一般在0~10 ℃,有时出现低于0 ℃的情况)影响,造成植物生理的机能障碍,导致减产或死亡[23]。海南岛冬春季节的农业生产中,常受到强冷空气的影响,导致农作物遭受危害;而且温度越低,持续时间越长,受害越严重。主要危害的作物有经济林果、冬季瓜菜、南繁育制种、天然橡胶树等[24]。在遭受低温寒害后,不同的作物受害的表现症状有所不同,轻者花果脱落、果品变差,重者枝条干枯、死亡,造成减产,甚至绝收[25-29]。低温寒害会使得橡胶树发生爆皮流胶、枝梢干枯烂脚等症状,而且寒害还具有滞后性,随着温度逐渐回升,寒害症状才陆续出现,如树体割面树皮坏死、枝梢干枯、甚至植株死亡[30-31]。

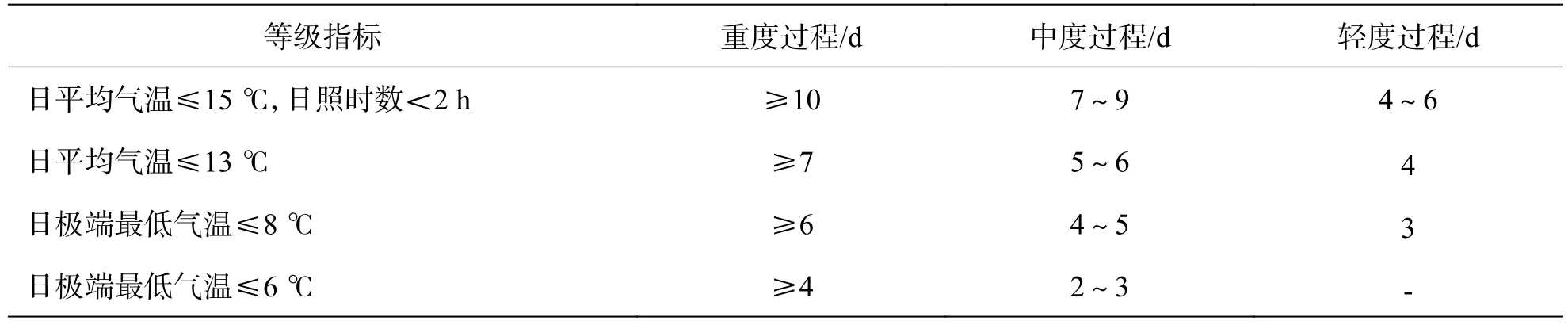

4.1 低温寒害时空分布特征 海南低温寒害过程多数伴随低温阴雨过程,低温阴雨过程出现的时间多为每年12月至翌年2月。根据低温阴雨影响程度分轻、中、重三级,其标准指标如表1所示[10]。凡达到表中4种指标之一的则算为一次低温阴雨过程,某一过程当中允许期间有1 d不符合条件。低温阴雨的年景趋势,依据当年最重的一次低温阴雨过程所属的等级来划分。

表1 海南低温阴雨过程的等级标准

海南岛低温阴雨平均每年出现2.8次,12月至翌年2月均有出现,1月稍多。低温阴雨的日数和次数,以西北部、中部山区最多,南部沿海地区基本不会出现,其中,临高、澄迈、屯昌、白沙、儋州和琼中出现低温天气的概率在90%以上,三亚、陵水几乎没有低温阴雨过程。

低温阴雨过程维持的天数平均为7.4 d,其中,持续天数为 3~7 d 的占 65%,8~14 d的占 23%,15 d以上的仅占13%,其中,以西北部、中部山区最多;五指山以南地区年均低温阴雨过程天数很少,保亭、三亚和陵水不足1 d。

4.2 应对措施 (1)合理利用农业气候资源区划成果,根据当地的热量资源状况,做好种植结构布局安排,强化对低温寒害的防御。例如,针对海南岛西北部内陆容易出现低温阴雨的区域,选择种植耐寒性较好的作物。(2)强冷空气来临之前,针对不同作物、不同生育期,积极采取不同的防御措施。例如,南繁水稻或常规早稻可以采用深水灌溉,避免温度过低;增施磷肥,增强水稻抗御低温的能力;加强田间管理,做好病虫害防治。冬季瓜菜种植过程中,可增加保温膜、小拱棚、温室大棚等抵御低温,也可喷施磷酸二氢钾、腐植酸或其他植物抗寒剂提高植株抗寒能力。热带经济林果可在冬前晴朗天气时,用石灰浆或加硫酸铜涂树木的主干,可以防寒保温、防治病虫,减少病虫害滋生。

5 高温热害

高温热害是指气温持续偏高(或伴随空气湿度偏低),导致农作物生长发育受阻,并最终影响农作物产量的现象或过程[1]。一般是由于外界环境温度超过作物生长发育所能承受的上限温度而造成的,主要有大田作物高温热害及果树、经济林木热害与灼伤等现象。

以早稻受到的高温危害较为明显,高温直接导致盛花期早稻的颖花不育,花粉的畸形率增加,开花授粉不良,结实率下降;高温还加剧呼吸作用,早稻功能叶早衰,光合同化物输送到穗部和子粒的能力下降,灌浆停止,使千粒重下降,高温逼熟,导致产量降低[32-33]。此外,高温也会导致瓜菜叶片萎蔫、皱缩、光合作用能力降低;果实类蔬菜落花、落果,及对产量和品质带来严重影响。荔枝、龙眼等热带果树遭受高温影响,会大量落花落果、果实膨大受阻,同时还会造成果皮灼伤,商品果实价值下降。高温也会导致天然橡胶胶水合成、排胶等割胶作业不利,致使胶水早凝,干胶产量下降[17]。

5.1 高温热害时空分布特征 海南高温过程主要出现在春季和夏季(3—8月份),可见,高温过程主要出现时段为4—8月份,为1.8~4.6 d,以5—7月份为最多;10月—翌年2月,全岛月高温日数不足 0.2 d。

全岛各区域年高温日数分布差异悬殊,其分布由西北地区向东南地区递减,西北部地区出现最多。例如澄迈、定安、屯昌、儋州和西部昌江等地区,均超过30 d;而东部万宁、中部五指山、南部陵水和三亚、西部东方等地,不超过3 d[34]。

海南岛各地极端最高气温基本上出现在4—6月份,呈现由西北向东南地区递减,其中,澄迈、临高、儋州、昌江、白沙在40 ℃以上,五指山、东方、陵水和三亚在35.9~37.1 ℃之间[8]。

5.2 应对措施 (1)大田农作物可通过调整播种期,使抽穗扬花期等关键期避开高温天气频发阶段;还可通过灌溉来调节田间土壤温度,减轻危害,一般采取白天灌水,夜间排水,以利于作物的灌浆,使作物子粒饱满;高温天气过程,通过喷施3%的过磷酸钙或0.2%的磷酸二氢钾溶液等,减轻高温对叶片和稻穗的影响。(2)蔬菜类可加强前期管理,促使蔬菜枝叶繁茂,以减轻日晒,苗壮也可以提高对高温的抵抗力;套种高秆作物或覆盖遮阳网可以起到遮阴的作用,能有降温的效果;另外,利用喷洒药剂溶液,也可以防止茄果、椒类瓜菜落花落果。(3)林果类作物,采取果园灌溉或喷灌等措施,增加果树水分供应,降低果园环境温度;在叶面喷施波尔多液或石灰水,也可以减轻日灼病的发生;果实可采取套袋方式,避免直接灼伤。(4)橡胶树应减少割胶频率和割胶深度,避免损害树体;还可清除胶园内的杂草、灌木丛及枯枝败叶等,增加通风环境,减少无效的土壤水分消耗。

6 结 论

加强农业气象灾害预警是提高农业、农村防灾减灾的重要举措之一。海南省气象部门建立了农业气象灾害监测服务体系,将农业气象灾害监测、预警信息通过手机短信、微信公众号、海南农气APP和气象服务网站等方式推送给农户、种植大户和专业合作社,极大提高了灾害预警信息的传输效率,使得种植户在气象灾害来临之前可以提前采取有效防御措施,力求及时有效避免气象灾害的发生或减轻灾害损失。

农业气象灾害监测、评估服务需要建立在生物学意义明确、科学性强的农业气象灾害指标的基础之上。目前海南省农业气象业务部门采用遥感技术、作物模型模拟、灾情调查等方法和手段开展了农业气象灾害的监测、评估、预警业务技术研究,开发了海南农业气象灾害监测预警服务平台,开展了农业气象灾害防灾减灾信息的系列服务,为防灾减灾决策提供了科学依据,在提高农业防灾减灾能力方面取得了一定的成绩。但海南农业气象灾害的种类繁多,影响作物的机制、机理各异,灾害监测与评估的精细化与定量化都需要进一步加强科学研究。

农作物生长发育的每个阶段都与气象条件密不可分,几乎所有灾害性天气对农业生产都会造成不同程度的损失,同时,气象灾害的衍生灾害或次生灾害,也会对农业生产造成影响。笔者通过分析影响海南岛的主要农业气象灾害特征及可能对农业的影响,提出应对措施,为减少海南农业生产损失,为农业高质量发展提供科学支撑。