海南岛气候特征分析

2022-08-01吴胜安邢彩盈朱晶晶

吴胜安,邢彩盈,朱晶晶

(海南省南海气象防灾减灾重点实验室,海口,570203)

海南岛处在热带海洋南海的北部,属热带季风海洋性气候,夏长无冬,春秋时短,降水丰沛且干湿分明。光、热、水资源同季丰盈,但台风、暴雨、雷电、干旱等气象灾害影响频繁。早在20世纪50年代,徐淑英等[1]对海南岛气候做过全面研究,指出与同纬度岛屿相比,海南岛的主要气候特征:受大陆性气候影响大,季风性质明显,温度年较差、日较差大,干湿季雨量差异明显,地区差异大,台风影响多等。随着气象资料的积累,以及海南经济社会的发展,海南气候受到越来越多的关注,相关研究成果众多。在气温要素和高温、低温灾害方面的相关研究中,张永领等[2]分析了海南异常高温的气候特征及海气背景;吴胜安等[3]分析了最高气温和最低气温的非对称变化特征,邢彩盈等[4]分析了海南近50年高温日数和热浪的气候特征;官满员等[5]和朱晶晶等[6]则分析了海口市低温和冷冬的气候特征。在降水要素和洪涝方面的相关研究中,胡德强等[7]分析了海南岛夏季降水量的特征;邢旭煌等[8]和邢彩盈等[9]分析了海南岛秋季暴雨的气候特征及其异常年的环流特征;李伟光[10]和张亚杰等[11]分析了海南岛气象干旱特征。此外,海南的灾害性天气气候事件亦被广泛关注[12-15]。本研究的主要目的是利用更新的数据资料,从平均态、极端态和灾害态三方面对海南的主要气候特征做概述性分析,以期为相关研究和应用提供参考。

1 资料与方法

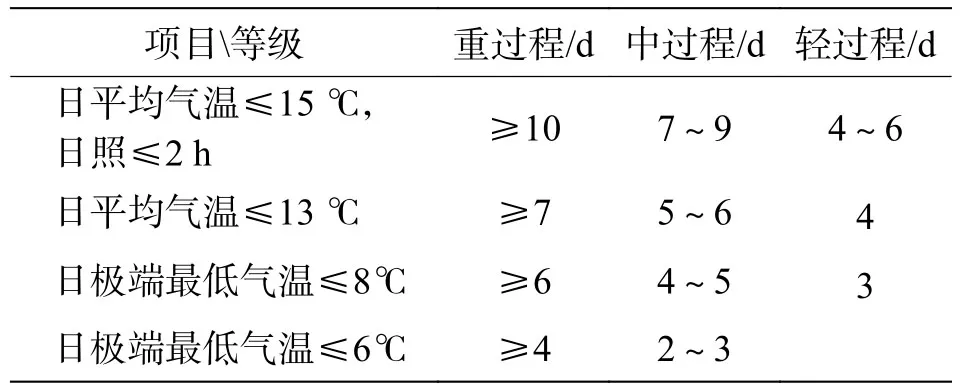

本研究利用海南岛18个市县国家气象观测站1951—2020年的逐日和逐月气温、降水量和日照时数资料进行气候特征分析,常年平均(气候态)所取时段为1981—2010年(由于三亚站2008年迁站后气温变化很大,造成了不均一性,因而此站的气候态所取时段为1981—2008年;另外需说明的是,三亚站迁站前后的降水、日照等观测数据没有检验出显著的非均一性),采取的方法为常规数理统计方法。高温日指当日最高气温≥35.0 ℃;暴雨日指当日总降雨量≥50 mm;低温阴雨日指当日极端最低气温≤8 ℃,或日平均气温≤13 ℃,亦或日平均气温≤15 ℃且日照≤2 h,低温阴雨过程及等级的定义如表1所示。

表1 海南低温阴雨过程等级标准

2 结果与分析

2.1 海南气候的平均态

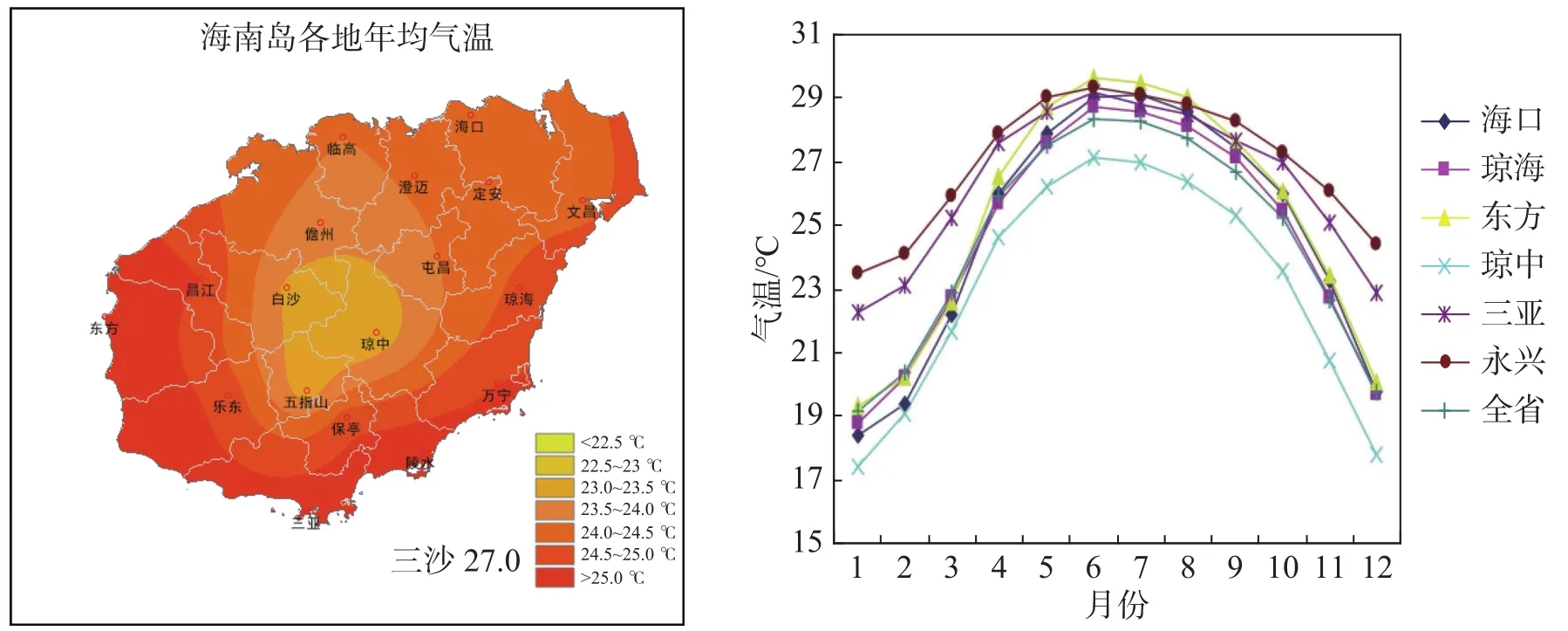

2.1.1 气温 海南省年平均气温 23.1(琼中)~27.0 ℃(三沙)(图1左),呈中间低四周高的环状分布,南部地区高于北部地区,沿海地区高于内陆地区,中部山区低于23.5 ℃,南部和西部沿海地区接近或高于25.0 ℃。冬季(12月—翌年2月,下同)是一年中最冷的季节,各地平均气温18.1(琼中)~24.0 ℃(三沙),其等温线分布为南高北低,沿海地区高于内陆地区,由北向南基本呈舌型分布,五指山以南地区趋于纬向分布,中部和北部部分地区低于19.0 ℃,南部的沿海高于21.0 ℃,其余地区在 19.0~21.0 ℃ 之间。春季(3—5月,下同)各地气温明显回升,平均气温在24.2(五指山)~27.6 ℃(三沙)之间,等温线的空间分布型接近于冬季,北部的临高、儋州和中部的白沙均在25.0 ℃以下,三亚和三沙均高于 27.0 ℃,其余地区一般在25.0~26.0 ℃ 之间。夏季(6—8月,下同)气温最高,平均气温在 26.1(五指山)~29.1 ℃(三沙)之间,呈环状分布,中部山区较低。与冬、春季分布不同的是,夏季平均气温的南北差异相对较小,沿海与中部山区之间的差异相对较大。秋季(9—11月,下同)各地平均气温在 23.2(五指山)~27.2 ℃(三沙)之间,也呈环状分布,中部山区低于24.0 ℃。最冷月出现在1月份,各地平均气温17.4(琼中)~23.5 ℃(三沙),中部的大部分地区和西北部地区低于18.0 ℃。最热月一般出现在6月(北部多出现在7月),各地6月和7月气温相差甚小,平均气温 26.4(五指山)~29.3 ℃(三沙),中部山区一般低于28.0 ℃,北部、西部和南部的沿海地区高于29.0 ℃。

图1 海南岛各地和三沙市年平均气温空间分布(左)和平均气温的月际变化(右)

代表站点和全省平均月平均气温的月际变化呈单峰型分布(图1右),各地平均气温1月最低,2月起开始回升,3月之后迅速升高(各地均超过20.0 ℃),4月之后高于 25.0 ℃,至 6月或 7月平均气温达到最高,随后逐月下降,其中10月之后快速下降。图1可见,春季回暖比较早,气温升幅较大,升温最快的是2—3月和3—4月;秋季降温较晚,后秋降温迅速,降温最快是10—11月,秋季温度略低于春季。从秋季向冬季(11—12月)的降温变化也较为迅速。

综合可见,海南各地平均态的气温均高于23.0 ℃,呈中部山区低,东南沿海高;月际变化呈近似对称的单峰型分布,6—7月达最高,春季回暖早,后秋降温迅速。

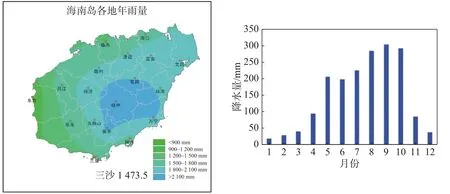

2.1.2 降雨 海南年雨量 940.8(东方)~2 388.2 mm(琼中),呈环状分布,中心位于五指山脉东侧迎风坡,东部多于西部(图2左)。西部沿海地区年雨量低于1 000 mm,仅为东部多雨区的一半。海南四季雨量差异显著:冬季雨量最少,全省平均91.4 mm,占年雨量的5.1%;春季次之(平均328.1 mm),占年雨量的18.3%;夏季最多(平均698.1 mm),占年雨量的 39%;秋季次多(平均 672.5 mm),占年雨量的37.6%。海南四季雨量的地域分布也有明显差异:冬季降雨呈东多西少的分布,多雨中心在东部沿海的万宁,接近200 mm,西部地区和南部沿海地区少于50 mm,少雨中心位于西部内陆的昌江,为33.7 mm。春季分布与冬季有相似之处,在海南岛上总体仍为东多西少分布,但降雨中心向中部内陆延伸,多降雨的区域扩大了。中部山区的屯昌、白沙、琼中、保亭和北部内陆的定安,春季雨量大于400 mm,西北部沿海地区、西部沿海地区和南部沿海地区少于300 mm;东方最少,不足150 mm。夏季雨量分布为中间多四周少,大部分地区在600~800 mm之间,最大值区在中部山区的保亭,达943.1 mm;最小值区在西部沿海的东方,不到400 mm。秋季东、中部多雨区雨量一般在800 mm以上,降雨中心位于中部山区的五指山,超过1 000 mm,西北部沿海和西部地区少于 600 mm。

图2 海南岛各地和三沙市多年平均年雨量空间分布(左)和全省平均月雨量的月际变化(右)

全省平均降雨量的月际变化呈阶梯状、非对称单峰型分布(图2右)。高峰出现在9月,8月和10月略少于9月,与9月共同构成降雨第一阶梯,各月雨量多于250 mm;5—7月构成第二阶梯,各月雨量接近或多于200 mm;11月至翌年4月构成第三阶梯,整个阶段为旱季,各月雨量少于100 mm,其中12月至翌年3月各月均少于50 mm。

综上所述,海南降雨丰沛,各地年雨量在900 mm以上,东西差异大,五指山脉东部和东南迎风侧是降雨高值中心,可达2 000 mm以上,月际变化呈阶梯状、非对称单峰型分布,高峰月在9月,但与8月和10月雨量的相差不大。

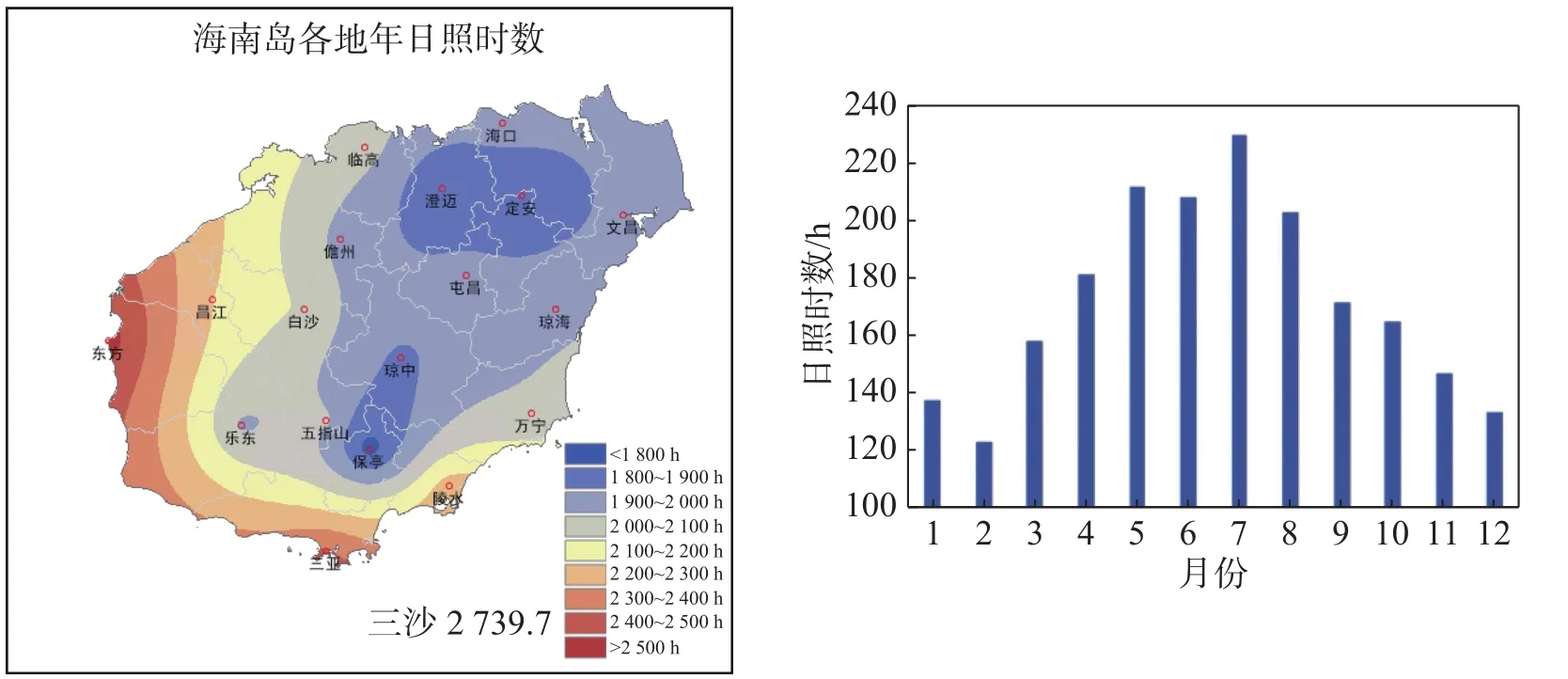

2.1.3 日照 海南省年日照时数在 1 755.2(保亭)~2 739.7 h(三沙)之间(图3 左),北部定安、澄迈和山区的琼中、保亭为南、北两个低值中心,日照时数少于 1 900 h,西部和南部沿海地区在 2 400 h以上,东方达到 2 547 h,为海南岛最高,其余地区在 1 900~2 300 h 之间。分季节来看,春季日照时数在 462.1(保亭)~830.9 h(三沙)之间,夏季在514.4(保亭)~778.1 h(三沙)之间;秋季由于冷空气和热带低值系统的影响,常有较长的连续阴雨天气过程影响本省,日照时数相对较少,各地在384.1(琼中)~630.6 h(三沙)之间;冬季海南多受静止锋造成的低温阴雨天气影响,日照时数为一年之中最少,呈现由南向北递减的阶梯状分布,各地日照时数在 292.7(澄迈)~598.0 h(三沙)之间。绝大部分地区日照时数均以夏季最多,占全年26%~34%(中部山区的五指山和永兴岛春季多于夏季);其次为春季,占全年25%以上(三沙占30%);第三为秋季,占比21%~25%之间;冬季最少,仅占全年的16%~23%。

图3 海南岛各地和三沙市年日照时数空间分布(左)和全省平均月日照时数的月际变化(右)

全省平均日照时数的月际变化呈双峰型,2月最少,为124.7 h,之后逐渐上升,5月达到次峰值218.3 h,6月有所下降之后,在7月再次达到高峰值233.7 h,之后逐渐下降(图3右)。浅析日照时数的月际变化原因可知,秋末至春季,由于冷空气活动频繁,多阴雨天气(雨小云多),对应日照时数少;8—10月,是海南的主雨季(图2),对流活动旺盛,9月和10月还常有冷空气共同作用,导致日照时数也相对较少;5—7月是海南的前汛期,无冷空气活动,对流刚入发展期,对应日照时数高峰期。此外,与气温和降雨的月际变化比较可见,海南有雨、热、光同季特征,即温高、雨多、日照长,或温低、雨缺、日照少。

综合可知,海南日照丰富,各地在 1 700 h 以上,沿海高于北部内部和中部山区,月际变化呈双峰型分布,主峰在7月、次峰在5月、低谷在2月,显示出明显的雨、热、光同季特征。

2.2 海南气候的极端态

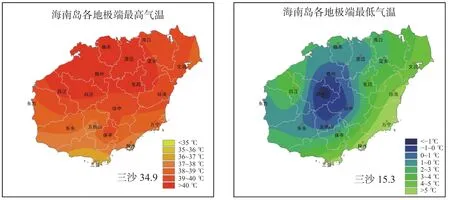

2.2.1 气温 海南极端最高气温北部高于南部,在 34.9 (三沙)~41.1 ℃(澄迈、儋州)之间,海南岛北半部高于38.0 ℃,而南半部一般低于38.0 ℃。三沙极端最高气温仅为34.9 ℃。虽然位于热带,但由于海陆风的调节,极端最高气温在40.0 ℃以上的酷热日较为罕见,37.0 ℃以上的高温天气也不算很多。但由于气候变暖,极端最高气温高于35.0 ℃的天气愈发频繁。

年极端最高气温以4月和5月出现居多,屯昌、琼中、三亚、陵水等地则出现在6月和7月。春、夏季在西南低压槽天气形势下,盛行西南风,盛夏受副热带高压控制或处于台风前缘下沉气流时也出现闷热天气,因此极端最高气温多出现于该时期。另一方面,偏南风在越过五指山后,在背风坡出现焚风效应,气温较爬坡前明显升高,导致极端高温出现在海南岛西北部。

各地极端最低气温在-1.4(白沙)~6.2 ℃(万宁)之间(图4右)。由图4可见,等温线呈中间低四周高的分布,低值中心白沙、五指山和琼中极端最低气温接近或低于0 ℃。除昌江和文昌的年极端最低气温出现在12月外,其余地区均出现在1月。三沙极端最低气温为15.3 ℃。随着气候变暖,20世纪80年代以后年极端最低气温上升明显,再未观测到0 ℃以下的低温,5 ℃以下低温天气也较之前有明显减少。

图4 海南岛各地和三沙市年极端最高气温(左)和极端最低气温(右)空间分布

简而言之,极端最高气温北部高于南部,在38.0 ℃以上,高值中心在澄迈和儋州,达41.1 ℃。极端最低气温中部山区低于四周,低值中心区接近或低于 0 ℃,最低出现在白沙,达-1.4 ℃。

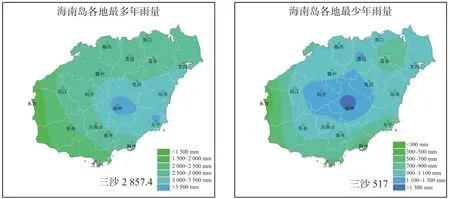

2.2.2 降雨 海南各地最多年雨量在 1 537(东方)~3 759 mm(琼中)之间,空间分布形态与气候态年雨量的分布接近,以琼中、万宁为中心,呈波形向北、西、南三方减弱(图5左)。从发生年份来看,仅4站出现在1978年以前,而有8站发生在2009—2013年的5年间。这一方面说明年极端降雨随气候变暖而增强,另一方面说明,年极端降雨的出现有群发性。各地最少年雨量在275.4(东方)~1 412.0 mm(琼中)之间(图5 右),大部分地区不到气候态年雨量的一半。雨量高值中心位于白沙和琼中,呈环状向四周减少。年雨量最少值有7站出现在1977年,对应当年严重的干旱事件;另有3站出现在2015年,当年气象干旱也非常严重。

图5 海南岛各地和三沙市最多年雨量(左)和最少年雨量(右)空间分布

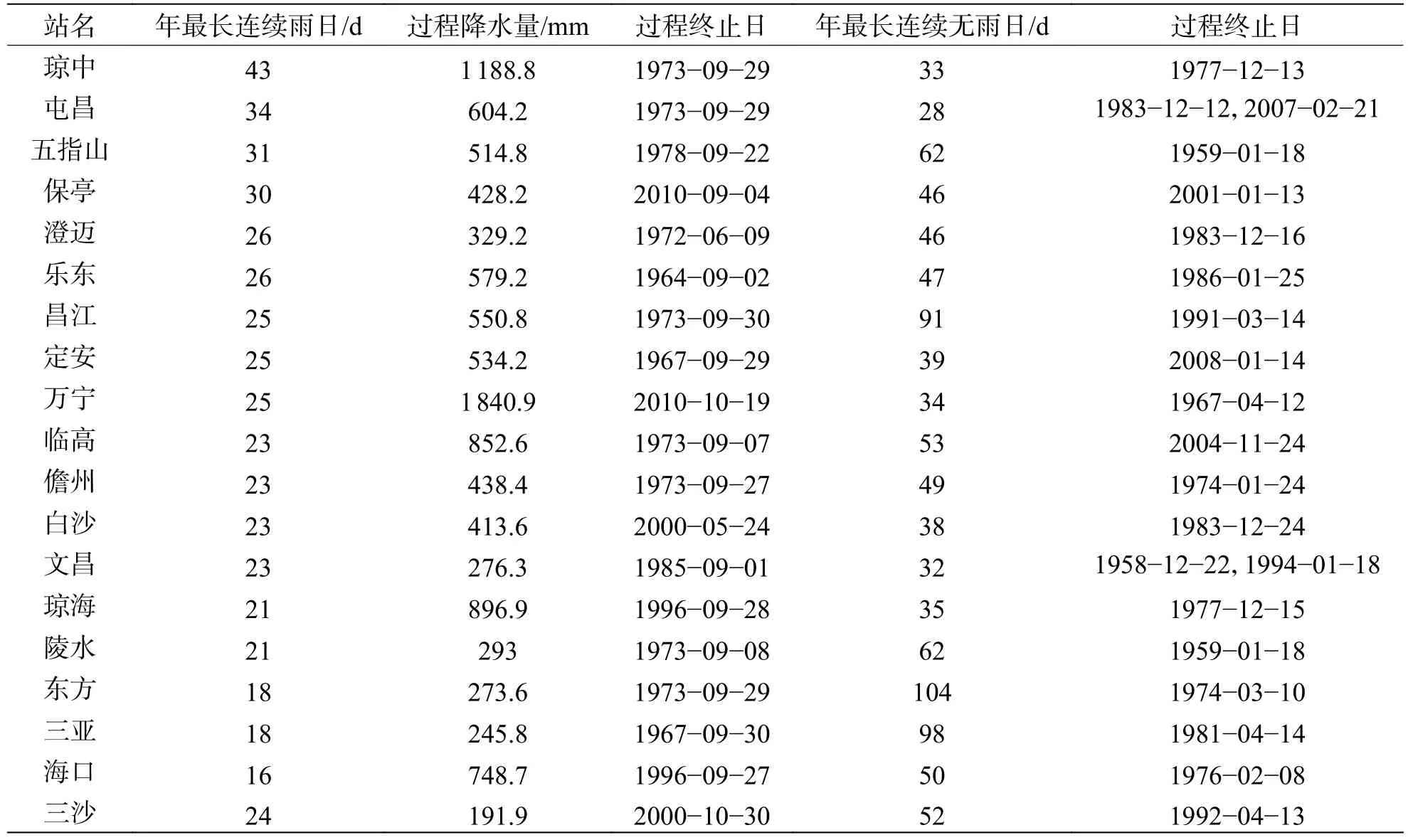

海南大部分地区年最长连续雨日出现在9—10月,三沙出现在11月(表1),最长连续雨日在16(海口)~43 d(琼中)之间,过程降雨量在 245(三亚)~1 840.9 mm(万宁)之间。连续雨日较长的是中部山区的琼中、屯昌、五指山和保亭,在30~43 d之间,对应的降雨量在420 mm以上。值得注意的是,各站点最长连续降雨过程的总过程雨量与最大过程雨量并不对应,各站点最大日雨量均在300 mm以上,最大过程雨量在600 mm以上。表2中还可见,各地出现年最长连续无降雨的时间段,多发生在干旱季节,大部分地区年最长连续无降水日数出现在11月至翌年2、3月。西部地区和南部沿海地区连续无雨日数明显长于其他地区,达91(昌江)~104 d(东方),而其余地区在 28(屯昌)~62 d(陵水、五指山)。

表2 各地年最长连续雨(无雨)日数、过程降雨量及过程起始(终止)日

综上所述,海南各地最多年雨量在1 500 mm以上,呈东多西少分布,高值中心位于琼中和万宁。各地最少年雨量少于1 500 mm,中部山区以外少于 1 000 mm。最长连续雨日各地在 26 d 以上,中部山区多于30 d,多出现9—10月;最长连续无雨日接近或超过30 d,高值区位西部和南部沿海。此外,海南各地最大日雨量超过300 mm,最大过程雨量在600 mm以上。

2.3 海南气候的灾害态

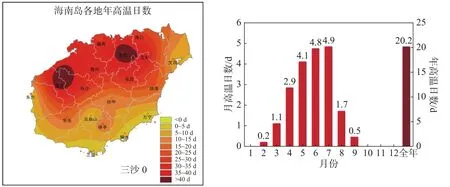

2.3.1 高温 海南岛平均高温日(日最高气温≥35 ℃)年平均约为 20.2 d,区域分布差异悬殊,由西北向东南地区递减。西北部地区年平均为20~40 d,昌江(47 d)和澄迈(43 d)为高值中心。由于海风的影响,高温天气在南半部沿海地区极少出现,三亚和东方年均高温日不足1 d(图6左)。

海南高温天气主要出现在春季和夏季(3—8月),占年总数的96.6%,其中5—7月为高峰期,各月分别为21.2%、23.7%、23.4%(图6右)。各地高温集中期有所差异,东南部沿海的文昌、琼海、万宁、陵水等地主要出现5—8月,中部山区的五指山主要出现在4—7月,保亭和东方主要出现在4—8月,其余地区均在3—8月,所占比例基本上在95%以上。

图6 海南岛各地和三沙市多年平均年高温日数空间分布(左)和各月全岛平均高温日数(右)

多年平均高温初日由西北向东南地区推迟,西北部地区在3月,最早的昌江在3月上旬,文昌、万宁、陵水等东南部沿海地区出现于6月下旬,最晚的三亚为7月上旬,其余地区在4—5月出现。随着气候变暖,海南各地呈现出高温初日前移、高温终日后延、高温日数增多的变化趋势。

2.3.2 低温阴雨 海南年均低温阴雨日数达 10 d以上的地区主要分布在西北部和中部地区,临高年均日数最多,达到 12.3 d;其次为琼中 12.1 d;10 d以上的还有儋州 11.7 d、澄迈 11.3 d、白沙 11.2 d和屯昌10.4 d。五指山以南地区年均低温阴雨日数很少,在 3 d 以下的有昌江 2.7 d、万宁 2.3 d、乐东1.7 d、保亭0.8 d,三亚和陵水没有出现过低温阴雨天气。

低温阴雨过程出现最频繁的地区为西北部和中部地区,五指山以北地区平均每年出现1~2次的低温阴雨过程,其中琼中、临高和儋州3个市县平均每年出现低温阴雨过程约1.9次。此外,澄迈、屯昌和白沙出现频次也较高,年均1.5次以上,五指山以南地区则在0.5次以下。

分析每年各地出现低温阴雨的概率可知,北部沿海的临高和澄迈、北部内陆的屯昌和儋州、中部山区的白沙和琼中等地出现低温阴雨天气的概率在90%以上,其中临高高达98%。出现概率在50%~90%之间的市县有海口、定安、文昌、琼海和五指山,海南岛南半部的昌江、东方、乐东、万宁、保亭出现概率低于50%,三亚和陵水极低。

简而言之,五指山以北地区低温阴雨较为常见,年均低温阴雨过程1~2次,低温阴雨日数约10 d;五指山以南地区相对罕见,年均低温阴雨过程0.5次以下,年均低温阴雨日数不到3 d。

2.3.3 暴雨 海南一年四季都有暴雨发生,暴雨是海南降水的重要形式和来源,海南暴雨日数多、强度大,并可出现在各类天气系统控制下,其中台风暴雨和秋季暴雨较为典型。暴雨是把双刃剑,大范围长时间暴雨可引起洪涝灾害,但普通暴雨却是水库(特别是大型水库)蓄水的主要来源,暴雨少的年份往往会发生干旱。

海南暴雨日的空间分布由东向西递减,高值中心是琼中(10.9 d)和万宁(10.8 d),低值区位于西海岸沿线,暴雨日数不到 7 d,分别是乐东(6.9 d)、临高(6.2 d)和东方(4.7 d)。年均暴雨日达到 9 d以上的地区有定安(9.6 d)、琼海(9.4 d)、保亭(9.2 d)、文昌(9.2 d)等。西部沿海地区的暴雨日约东部沿海地区的一半,与西部沿海年雨量占东部沿海年雨量的占比接近。

全岛平均年暴雨日数8.2 d(图7右),汛期5—10月暴雨日数占全年的85.8%。月际变化来看,峰值出现在10月,谷值在1月和2月,3—10月处在相对平缓的爬升区间,而10—11月则是断涯式的突降区间。

海南暴雨范围波动较大,既有单站的局地暴雨,也有覆盖全省大范围的暴雨。据统计,海南暴雨日中单站局部暴雨出现概率最大,占总暴雨日的51.7%。其次,2站暴雨占20.4%,3站暴雨占8.5%。暴雨范围为4-8站的暴雨日占12.7%左右,暴雨遍布半岛以上的暴雨日仅占6.6%。全岛18市县均出现暴雨的情形非常罕见,均发生在2000年后,具体日期分别是2003-08-25、2008-10-13、2011-09-29和 2014-09-26。

综合可知,海南暴雨日数呈东多西少分布,全岛平均年暴雨日约8 d,月际分布呈非对称单峰型,5—10月平缓增多,10—11月断涯式下降。以单站暴雨为主,覆盖半岛范围的暴雨是小概率事件。全岛性暴雨则非常罕见,均出现在2000年后。

2.3.4 干旱 海南一年四季均可能发生气象干旱,以冬春干旱为主;冬春以季节性长期干旱为主,夏秋季节以反复性短时干旱为主。不同季节干旱发生的原因有所差别:12月至翌年2月(冬季)海南盛行冬季风,空气干燥,不利降水,西部降水尤其明显(季雨量30~50 mm),占年雨量的2%~8%。全省降水蒸散比值一般在10%~90%之间,大部分低于50%。因此,冬季易出现全岛性干旱,其中西部沿海和南部持续时间较长,东部和中部较短。春季暖而少雨,东方和三亚降水蒸散比值仍在20%左右,但东部地区明显升高(万宁可达100%),导致春季旱期西部和南部沿海往往延续或加重,而其他地区旱情则往往会减缓或解除。正因为如此,海南冬春连旱非常频繁,西部、南部沿海地区冬春连旱平均总旱日可长达155 d以上。夏季随着降雨的大幅增多,除西部东方地区降水蒸散比值小于1外,其余地区降水量均超过蒸发量,大部分地区将处于无旱状态。但夏季降雨变率大,降雨分布不均匀,在少雨的年份和地区也会发生干旱。秋季各地先后转吹冬季风并进入干季,但有不少年份此时台风活动还很活跃,因此降雨变率大。秋季台风的降雨是海南水库蓄水的主要来源,若秋季台风降雨少,很可能导致水库蓄水不足,来年易发生冬春连旱。总而言之,海南气象干旱常见,西部和南部沿海冬春连旱频繁,而在秋季台风降雨少时,其他地区也易见冬春连旱。

3 结 论

(1)海南各地平均态的年平均气温均高于23.0 ℃,中部山区低,东南沿海高;月际变化呈近对称的单峰型分布,6—7月达最高,春季回暖早,后秋降温迅速。海南降雨丰沛,各地年际900 mm以上,东西差异大,五指山脉东部和东南迎风侧是降水高值中心,可达2 000 mm以上,月际变化呈阶梯状、非对称单峰型分布,高峰月在9月,但与8月和10月雨量的相差不大。海南日照丰富,各地在1 700 h以上,沿海高于北部内部和中部山区,月际变化呈双峰型分布,主峰在7月、次峰在5月、低谷在2月,显示出明显的雨、热、光同季特征。

(2)海南岛极端最高气温北部高于南部,在38.0 ℃以上,高值中心在澄迈和儋州,达41.1 ℃。极端最低气温中部山区低于四周,低值中心区接近或低于0 ℃,最低出现在白沙,达-1.4 ℃。各地最多年雨量在1 500 mm以上,呈东多西少分布,高值中心位于琼中和万宁。各地最少年雨量少于1 500 mm,中部山区以外地区少于 1 000 mm。最长连续雨日各地在26 d以上,中部山区多于30 d,多出现8—9月;最长连续无雨日接近或超过30 d,高值区位于西部和南部沿海。此外,海南各地日最大雨量超过300 mm,最大过程雨量在600 mm以上。

(3)海南全岛平均高温日数约20 d,北多南少,集中在5—7月。五指山以北地区低温阴雨较为常见,年均低温阴雨过程1~2次,低温阴雨日数约10 d;五指山以南地区相对罕见,年均过程为0.5次以下,年均日数不到3 d。暴雨日数东多西少,全岛平均年暴雨日约8 d,月际分布呈非对称单峰型,5—10月平缓增多,10—11月断崖式下降;以单站暴雨为主,半岛范围暴雨是小概率事件;全岛性暴雨非常罕见,均出现在2000年后。气象干旱常见,西部和南部沿海冬春连旱频繁,而在秋季台风降雨少时,其他地区也易见冬春连旱。