网络毒品犯罪调查分析及治理对策研究

——以200例典型案例为样本

2022-07-30李睿恒

徐 伟,李睿恒

(重庆邮电大学,重庆 400065)

一、调查研究的相关说明

(一)研究背景

禁毒工作关系国家安危、民族兴衰和人民福祉,是党中央、国务院的重点关注目标。伴随互联网与信息技术的快速发展,毒品犯罪开始从现实空间转向网络空间,禁毒工作面临严峻挑战。与传统毒品犯罪迥然不同,网络毒品犯罪是一种全新场域的犯罪类型,突出表现为通过网络平台、社交软件中发布涉毒信息;使用网络平台、社交软件进行毒品犯罪联络;使用电子支付软件进行毒资交付;利用物流网络进行毒品运输;在网络平台、社交软件中交流吸毒体验或聚众吸毒等。由于网络毒品犯罪更易实施,其在年度刑事案件总量中的占比呈逐年上升趋势,[1]已然成为毒品犯罪的新常态,[2]治理网络毒品犯罪面临发现难、取证难、立案难、破案难等诸多问题。[3]有鉴于此,对网络毒品犯罪司法实践中典型案例进行实证研究具有一定的积极意义。本研究依托中国裁判文书网数据,以实证方法对网络毒品犯罪200例典型案件进行调查研究,总结网络毒品犯罪中犯罪人特征、犯罪行为模式与刑事处罚等情况,以期为完善我国网络毒品犯罪治理提供客观依据。

(二)研究方法

本研究采用判断抽样的方法对中国裁判文书网中的判决文书进行搜索(1)判断抽样,又称立意抽样,是指充分发挥研究人员的主观能力作用,从总体样本中选择那些被判断为最能代表总体的单位作样本的抽样方法。这种抽样多用于总体规模小、人力条件有限而难以进行大规模抽样的情况。具体内容参见万崇华.调查研究方法与分析新编[M].北京:中国统计出版社,2016:44-45.,通过设置关键词进行案例检索,共收集了200份网络毒品犯罪典型案件裁判文书。时间跨度为2012年至2020年,文书类型全部为判决书,文书审级包括一审、二审及再审案件,案件地域容括24个省份(自治区、直辖市)的各级人民法院。本研究主要从犯罪人、犯罪行为及犯罪后刑事处罚特征入手,进一步针对犯罪主体、犯罪人性别、年龄、文化程度,犯罪时间、地点、犯罪动机、犯罪类别、犯罪传播方式,刑事处罚中判处的罪名、刑罚等要素进行分析,试图发现网络毒品犯罪中的一些特征与趋势。

在对整体数据进行分析的基础上,笔者提取典型个案进行分析,详细剖析各类网络毒品犯罪的犯罪运行过程、犯罪模式、犯罪特征,试图发现其中的特性与共性、内在与外在的影响因素及其相互联系,并在此基础上试图提出防控此类犯罪的建议。本文的研究可能存在局限,但笔者认为这样一种“整体+个案”的研究路径仍然有助于我们清晰、透彻地从实证视角去把握网络毒品犯罪的现状。

二、网络毒品犯罪调查分析

(一)犯罪主体特征

本研究判断抽样选取的200份裁判文书中均为自然人主体,没有案例表现出明显的依靠特定职务便利进行犯罪的特征,故可以认为在犯罪主体方面网络毒品犯罪并未脱离传统毒品犯罪一般主体的犯罪特征。

1.犯罪组织形式

网络毒品犯罪以共同犯罪为主要犯罪组织形式。本研究选取的200份裁判文书中,单独犯罪案件共有96件,占比45%,一般共同犯罪74件,占比34%,团伙犯罪46件,占比21%。由此可见,网络毒品犯罪的共同犯罪占比55%,且单独犯罪也并不“纯粹”。在选取的200份裁判文书中,多数单独犯罪存在贩毒的“上家”参与现象。最终,这些案件因缺乏犯罪合意而不构成共同犯罪。在隐蔽、跨时空的网络工具的辅助下,更加便利了此类犯罪形态的发生。在网络犯罪中,松散的“犯罪网络”已经很大程度上替代了严密的“犯罪组织”。进一步研究分析此类“共犯”,可发现此类犯罪组织形式虽然松散,但整体上业已形成上下游全链条犯罪。上游贩毒团伙通过自身成员或雇佣的马仔走私毒品、运输毒品、线上发布涉毒消息、通过物流及第三方、第四方电子支付平台完成多次、多层交易,吸毒人员在线上聚众吸毒、交流体验进一步传播涉毒信息,扩散链条影响范围,形成一个恶性循环的网络毒品犯罪闭环。因此,对于此类犯罪的治理打击也不能仅仅着眼于下游,公检法机关需要与社会各主体加强协作构建全链条网络毒品犯罪防治体系。

2.犯罪人性别

网络毒品犯罪主体以男性为众。在公布性别特征的450名网络毒品犯罪人中,男性犯罪人有393人,占调查数据的87.3%,女性犯罪人有57人,占调查数据的12.6%。

3.犯罪人年龄

根据调查数据,网络毒品犯罪主体年龄最小者仅为17岁,年龄最大者65岁,其范围区间较大,且以青年群体为主。在公布性别的418名犯罪人中,共有326人处于20-40岁之间,占比约78%。其中,20-29岁共有169人,占比51%;30-39岁共有147人,占比35%。通过上述数据,不难发现中青年群体是网络毒品犯罪的主要人群。该群体初入社会,社会阅历较浅,易于受骗沾染毒瘾。加之,部分青年心智尚未成熟,对于毒品分辨能力较弱,自制能力较差,不能抵御毒品诱惑,进而更易走向毒品犯罪的歧途。

4.犯罪人文化程度

网络毒品犯罪主体文化程度差异较大,且以低学历者为主。网络毒品犯罪者的学历总体分为小学、初中、中专、高中、大专、大学以及文盲七类。在公布文化程度特征的392名网络毒品犯罪人中,有298人处于初中及以下的文化程度,占比76%;有26人处于中专文化程度,占比6%;有41人处于高中文化程度,占比10%;有12人处于大专文化程度,占比3%;有15人处于大学文化程度,占比3%。高学历占比明显低于低学历占比,网络毒品犯罪主体呈现出文化程度低的特征,其中,76%的犯罪人仅完成了义务教育。深入探究,犯罪人年龄小,文化低的特征主要与家庭经济状况有关。这些犯罪人多来自贫困家庭,家长通常更希望其尽早步入社会自食其力,学校教育由此过早中断。而较低文化水平意味着较低的善恶甄别能力,面对混杂的网络信息通常难以鉴别,更易陷入贩毒团伙精心设下的陷阱,沦为受控“马仔”。

5.犯罪人职业

网络毒品犯罪主体职业大致分为无业、农民、职工、工人、商人、学生、干部以及职业不详八类。在公布的450名犯罪人中,犯罪前为“无业”的有257名,占比56%;犯罪前为“农民”的有67名,占比14%;犯罪前为其他职业,如职工、工人、商人等共计48人,占比10%。根据最高法发布的网络犯罪调查报告,网络犯罪中从事信息传输、计算机服务和软件业的被告人最多,但网络毒品犯罪显然不符合这一宏观特征。在网络毒品犯罪中,无业和农民职业占比最高,这是网络毒品犯罪有别于传统毒品犯罪的主要特征之一。网络毒品犯罪不同于涉计算机信息系统的网络犯罪,在于前者中网络只是一种为犯罪提供便利的工具,而非犯罪行为作用的对象。作为便利工具的网络并不要求使用者具有特定职业的特定知识技能,故具有低门槛的特征。

(二)犯罪行为特征

1.犯罪地点

网络毒品犯罪呈现出显著的跨地域特征。本研究收集的200起网络毒品犯罪案件中,依管辖法院进行分类可以得出以下结果:广东40件,占比25%;山东19件,占比10%;云南17件,占比9%,四川14件,占比7%;辽宁14件,占比7%;湖南11件,占比6%。值得注意得是,虽然依据管辖法院可以做出地域上的划分,但是网络毒品犯罪本身是没有区域限制的。随着网络的快速普及,快递业的迅猛发展,网络毒品犯罪已然突破传统犯罪一对一、多对一的窄区域形式,转向广区域形势。一个在网络上寻找兼职信息的普通人极有可能会被“广撒网”的贩毒者散布的涉毒信息所捕获,并沦为其共犯。曾诚走私、贩卖、运输、制造毒品案(2)曾诚走私、贩卖、运输制造毒品案,江西省高级人民法院刑事判决书(2019)赣刑终151号。就是典型案例之一。犯罪人曾诚2018年11月在招聘兼职网站上通过QQ与贩毒人员“HR”取得联系,随后被安排出境到境外贩毒人员处领取毒品回国。邓彭健走私、贩卖、运输、制造毒品案(3)邓彭健走私、贩卖、运输、制造毒品案,云南省高级人民法院刑事判决书(2019)云刑终61号。,曹万淼走私、贩卖、运输、制造毒品案(4)曹万淼走私、贩卖、运输、制造毒品案,云南省高级人民法院刑事判决书(2019)云刑终844号。都采用类似模式。三案犯罪人分别住在四川省、广东省和黑龙江省。是故,此类案件中犯罪人所在地并非主要因素。此类案件的最大特点是完全不受地域限制,具有较强的跨时空性,较传统毒品犯罪而言,隐蔽性更强,社会危害性更大。这就要求司法机关加强区域协作,整合刑侦力量,形成治理合力。同时,司法机关要加强和银行、第三方支付平台、快递物流公司等社会主体的联动协作,构建跨区的网络毒品犯罪治理体系,有效提升办案效果。

2.犯罪次数

网络毒品犯罪主体以初犯为主。在本研究选取的200件裁判文书中,犯罪人为初犯者有349人,占比77%;犯罪人为累犯者有90人,占比20%;有前科者15名,占比3%。由此可见,实施网络毒品犯罪的行为人主要为初犯。一方面,该特征表明毒品犯罪的刑罚在教育、矫正和改善意义的层面收效良好,再犯、累犯比例低。另一方面,该特征表明公众对网络毒品犯罪的警惕性不强,防范意识不高。为此,相关部门应利用“线上+线下”多方位开展犯罪预防工作,提升防范意识。司法机关也可以通过介绍剖析“示范案件”,形成“办理一案,治理一片”的“示范效应”,增强人民群众的法律意识和对犯罪的警惕性,从而实现“源头治理”之效果。

3.犯罪动机

在统计的200件案例中,犯罪动机均为物欲型动机。犯罪人为了经济效益“铤而走险”,通过差价买毒卖毒,主要表现为以下几种动机。第一类,单纯赚取差型价,如杨洪峰等贩卖毒品案(5)杨洪峰等贩卖毒品案,吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书(2018)吉0204刑初222号。,犯罪人王伯战从杨洪峰处以400元的价格买入毒品后,又以600元的价格卖给王飞;第二类,充当毒贩马仔“以身带毒”牟利信。如曹万淼案,曹万淼通过QQ群认识毒贩,并被毒贩带东西就可以赚钱所诱惑,陷入圈套,成为贩毒工具;第三类,搭建线上吸毒平台牟利型。如陈阳明非法利用信息网络案(6)陈阳明非法利用信息网络案,黑龙江伊春市带岭区人民法院刑事判决书(2019)黑0713刑初6号。,犯罪人陈阳明通过租用服务器架设“迪士尼”视频吸毒平台,并通过出售“消费号”获利;第四类,以贩养吸型。如刘有胜等人贩卖毒品案(7)刘有胜等人贩卖毒品案,辽源市中级人民法院刑事判决书(2020)吉04刑终142号。,犯罪人张哲通过微信与毒贩取得联系,转而买毒吸食。犯罪人袁伟为达到“以贩养吸”的目的,帮助张哲与上家购买毒品并贩卖。

4.犯罪行为类别

最高人民检察院第二检察厅厅长元明就依法惩治和预防毒品犯罪答记者问中,元明厅长将网络毒品犯罪的行为类型分为五类。第一类,利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品;第二类,利用网络物色、诱骗、招募“马仔”贩运毒品;第三类,利用网络传授制毒技术;第四类、利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易;第五类,利用网络空间聚集吸毒,交流体验,引诱他人吸毒。[4]17此外,其他学者对于网络毒品犯罪亦从不同角度进行了分类。

本文使用最高检的分类方法,对200例案件进行分类。结果显示(见图1),利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品类共有120件,占比60%;利用网络、即时通讯工具、移动支付手段进行毒品联络和交易类共有98件,占比49%。

图1 网络毒品犯罪之犯罪行为类别状况示意图

此外,最高检的分类中,物色、诱骗、招募“马仔”贩毒型往往意味着行为人强烈的主观故意性和行为对象的特定性。此类犯罪主要发生在跨境走私毒品中,且业已形成较为固定的犯罪模式。主要分为两类:第一类是通过快递员或涉毒亲友帮助运输毒品。第二类是通过网络物色第三人运输毒品。如毒贩A在网络群组中发布“兼职”信息,诱骗B前往特定省市“打工”赚钱。B到达特定省份后,A指令B在境内交付、运输毒品;或者A继续诱骗B出境,在境外交付毒品。在“马仔”贩毒过程中,部分“马仔”与毒贩达成合意,转化为共同犯罪。此外,值得注意得是,本研究中共有15例境外毒品走私。其中,14例发生在缅甸。

5.犯罪传播方式

根据200例案件的统计分析,犯罪传播方式大致可分为物流和信息流、资金流三种。物流犯罪传播方式主要体现为快递和现场交易两种模式。信息流和资金流犯罪传播方式则主要体现为借助即时通讯软件或移动支付软件上进行交易。根据200件案例的统计数据,使用微信的有79例,使用QQ的有144例,使用支付宝的有28例,使用其他平台的(如名流汇、CF中国等)有11例。这些贩毒案件因为借助即时通讯软件或移动支付软件的不同而呈现迥然不同的行为方式。

如借助微信贩毒的多为1对1联系。借助QQ贩毒的多通过较大QQ群发布涉毒信息,如直接在本地生活群等类似正常的大型群组中使用“黑话”发布涉毒信息,呈现较强的传播性和隐蔽性。如李伟、王文玲等走私、贩卖、运输、制造毒品案(8)李伟、王文玲等走私、贩卖、运输、制造毒品案,江苏省徐州市中级人民法院刑事判决书(2019)苏03刑初2号。。该案中被告人王文玲供述自己通过QQ搜索关键词“溜”查找到相关群组,随意进入一群发现冰毒出售信息。随后,使用微信跟毒贩取得联系,通过微信支付完成毒品交易。对此,最高检第二检察厅厅长元明在2020年就依法惩治和预防毒品犯罪答记者问中也有类似描述。他指出实践中,“犯罪人多使用网名或化名隐匿真实身份,用黑话、行话联络,聊天记录和信息随时、瞬时删除。使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,使用虚拟IP地址隐藏犯罪地,实现‘人货分离、钱货分离’的无接触交易”。[4]18这就要求行政机关应与多方社会主体加强协作,强化对网络空间、新型电子支付平台的监管与治理,避免网络空间、数字领域成为犯罪者逃避监管的“法外之地”。同时,亦需强化司法机关对电子证据的理论认识与技术应用。加强网络侦查能力建设,提升电子取证能力,建立信息化办案平台,从而多维度对网络毒品犯罪进行治理。

6.犯罪侵害法益

研究发现,网络毒品案件主要侵犯的法益为社会法益。相较于传统毒品犯罪而言,网络毒品犯罪的信息传播幅度更广,犯罪隐蔽性更强,社会危害性更大。

(三)刑罚处罚特征

1.犯罪所属类罪名

虽然网络毒品犯罪具有很多新特征、新性质,但是并未改变其毒品犯罪的本质。故其罪名仍是走私、贩卖、运输、制造毒品罪。

2.判处罪名

在统计分析的200例案件中,共涉及22项罪名。其中,判处贩卖毒品罪的271人,占比最高。其次是贩卖、运输毒品罪,共有78人。这与前文犯罪行为分类调查结果——涉网络信息流、资金流、物流类(对应最高检分类标准第一、二、四类)犯罪数量最多互相印证。这表明信息流、资金流、物流的网络化是预防网络毒品犯罪的重点关注方向。(见图2)

图2 网络毒品犯罪之判处罪名状况示意图

值得一提的是,200例案件中还出现了2例非法利用信息网络罪和1例帮助信息网络犯罪活动罪。其中,陈明阳案较为典型(9)陈明阳非法利用信息网络、刘俊帮助信息网络犯罪活动案一审刑事案,黑龙江省伊春市中级人民法院刑事判决书(2019)黑0713刑初XXX号。。被告人陈某和刘某合作架设服务器建立名为“迪士尼”的视频吸毒平台,后在QQ群中发布视频吸毒平台消息吸引用户,短期内拥有会员账号1538个,去除重复,实有账号1379个。此类网络毒品犯罪具有明显的网络犯罪特征:具有一定技术门槛、隐蔽性强、传播性广,社会危害性大。上述案件中,陈某之所以想要自己架设服务器搭建平台主要是源于自己使用其他视频吸毒平台后感觉很刺激,遂产生自己搭建类似视频平台的想法。

3.判处刑罚

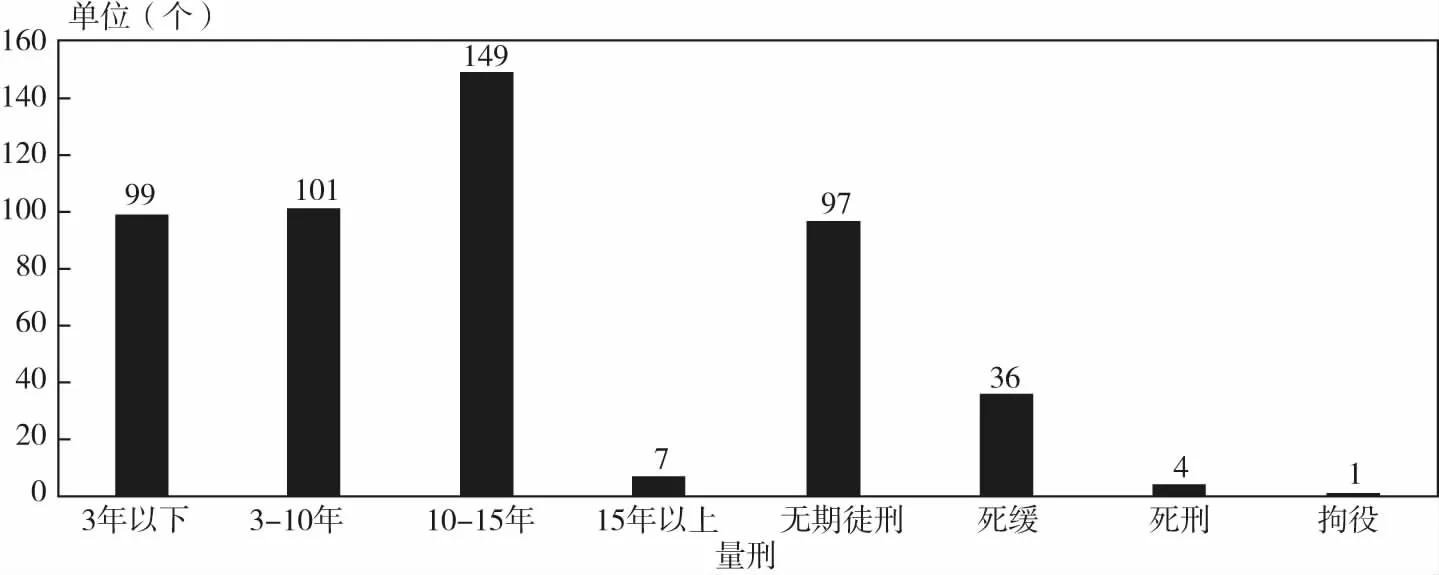

根据200例案件的统计数据,有149名犯罪人被判处10-15年有期徒刑,占比30%;有136名犯罪人被判处无期、死缓甚至死刑,占比27%;有101名犯罪人被判处3-10年有期徒刑,占比20%。通过上述统计数据,不难发现,网络毒品犯罪案件的刑罚判处较重。(见图3)

图3 网络毒品犯罪之判处刑罚状况示意图

三、网络毒品犯罪的治理对策

网络毒品犯罪具有特定的主体特征、行为模式及犯罪动机。司法机关应当针对上述特征加强专项治理,提高网络毒品犯罪的综合治理能力,“建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间”。[5]

(一)治理主体:形成网络毒品犯罪治理的社会合力

由于网络毒品犯罪具有传播范围广,隐蔽性强的特点,仅通过刑事司法手段往往难以实现有效防控的目的。有必要从“重刑严打”的刑事政策转至“打早打小”的刑事政策。[6]事实上,在信息化时代,仅靠禁毒部门“孤军奋战”显然无法有效应对跨时空跨区域的网络毒品犯罪。[7]因此,相关机关应当借鉴电信诈骗犯罪以及网络赌博犯罪的司法经验。一方面,整合内部力量综合整治。部门内部要整合禁毒、网警、技侦等部门的资源和技术联合办案。另一方面,吸纳外部力量联合整治。政府应将社会力量纳入网络毒品犯罪治理的重要一环,建立多方合作的毒品犯罪综合治理体系。具体可参照《网络安全法》和网络毒品犯罪的相关司法解释,适当降低第三方平台主观明知的认定标准,提高第三方平台、机构的监管、监督责任。对此,北京海淀检方已作出尝试,并取得较好效果。此外,政府还应当强化社会保障体系建设,构筑完善的社会“防坠网”。一方面,健全的社会保障体系能间接弱化毒品犯罪对公众产生的经济诱惑力;另一方面,健全的社会保障体系能防止生活困窘者坠入毒品犯罪的深渊。此外,其他社会力量也应该加强禁毒宣传教育,并使用人民群众喜闻乐见的媒介形式进行禁毒宣传,如通过动画或短视频增强公众对于涉毒信息的分辨能力,积极营造不吸毒、不涉毒的禁毒氛围,努力提高全民禁毒意识。

(二)治理能力:强化网络毒品犯罪的电子取证技术

当前网络毒品犯罪中犯罪嫌疑人反侦查意识普遍增强,犯罪嫌疑人频繁采用加密技术隐藏真实IP地址,架设境外服务器注册网站及会员,犯罪嫌疑人之间信息联络后删除聊天内容等对网络毒品犯罪的治理造成了一定的困难。网络毒品犯罪的主要犯罪行为发生于网络空间,因此案件侦办方面需要加强对电子证据的重视程度。创新网络犯罪的侦察、取证模式,完善新手段、新方法、新技术的广泛应用。[8]在网络毒品犯罪中,犯罪人的交易记录、聊天记录(文字、图片)、通话记录、手机轨迹等数据信息往往是定罪量刑的关键。而“大数据”“云储存”等技术是可以快速整合、迅疾分析,并实现信息共享。政府各部门应联袂大数据公司建立信息共享平台,快速形成办案合力,提升办案效率。此外,司法机关应当加强技术观念、提升技术水平、并重视电子证据的收集、固定、保全,增强办案人员的信息技术素养,充分利用信息科学技术发挥电子取证技术在办案中的侦查打击作用,切实提高办案能力。

(三)治理模式:倡导网络毒品犯罪整体性链条治理

针对毒品犯罪的网络化、链条化特点,犯罪治理工作应由重点管控向全链条打击转型。第一,须加强物流的管控。目前,物流快递行业缺乏有效监管为网络毒品犯罪提供了人货分离的运输通道,并使得网络毒品犯罪的犯罪侦查和事实认定的难度剧增。人货分离、第三人运输、移动支付、线上交易使得传统毒品犯罪的既遂认定面临诸多挑战,有必要跟进刑法理论研究,合理认定网络毒品犯罪的既未遂形态。此外,从犯罪预防的角度来说,从源头处强化物流监管、提升快递人员职业素质亦是防控网络毒品犯罪发生的必由之法。第二,须强化信息流的监管。互联网不是法外之地,政府各职能部门应加强对网络空间的监管、治理。在平衡好社会公共利益和个人隐私保护的前提下,通过立法和行政手段强化公安部门的监管权能和网络平台监管责任,加强对违法信息的巡查力度,营造清朗的网络空间。第三,须切断资金流的方向。公安机关应组建网络毒品犯罪调查平台,及时对网络毒品犯罪中的资金查封和追缴,打击网络毒品犯罪中黑灰产业链下游的洗钱行为,提高毒品犯罪成本。

(四)治理思维:致力跨境网络毒品犯罪的全球治理

解决网络毒品犯罪问题非一国之力所能为,在加强国内治理的同时也需要加强国际合作。在网络空间中,国境的概念不再是传统的物理实体,而是一种虚拟标识,跨境网络毒品犯罪变得更为普遍和容易。故而加强国际司法协作,尤其是与缅甸等毒品犯罪频发、高发国家的国际协作显得尤为重要。这些国际司法协作应主要包括跨境电子取证、犯罪人转移、司法文书送达等方面。同时,政府相关部门也应加强国际立法协作,推动建立国际性的毒品犯罪治理协作框架,在制度层面逐步完善国际协作办案机制体制。[9]只有推动国家间、部门间、区域间、社会部门间的沟通协作、资源整合,才能共同构建网络毒品犯罪综合治理体系,才能更好地治理网络毒品犯罪。

四、未来展望

网络毒品犯罪作为一种新型网络犯罪,对传统犯罪模式、社会治理提出了新挑战。网络毒品犯罪涉及刑法学、刑事诉讼法学、犯罪学、社会学等领域,需要多学科共同努力方能实现有效治理。虽然,2021年1月22日最高检印发了《人民检察院办理网络犯罪案件规定》,从办案模式、电子证据、案件审查、案件管辖等层面对网络犯罪问题进行了司法回应,但是,将这些规定对标网络毒品犯罪治理仍然存在较大的难度,需要广大学者、实务工作者进一步展开体系性研究。