智能技术赋能教师的内在逻辑纾解*

——基于技术现象学的视角

2022-07-30郝建江

郝建江 郭 炯

(西北师范大学 教育技术学院,甘肃兰州 730070)

一、引言

智能技术在教育中的深度融合与应用,引发教育环境、资源、教学、评价等的系统性变革,推动教育人才培养走向人机协同。技术替代教师完成部分教学职责,人类教师则需要将精力投入到技术不能完成的任务上,需要对教师与技术的关系进行概念性的重构(赵勇,等,2018),以明确二者各自的角色定位。相较于以往的信息技术,智能技术在教育中的应用,不仅仅是简单的技术辅助,其与教育的融合包括主体性融入、功能性嵌入以及辅助技术等模式(张坤颖,等,2017)。智能技术及相应产品的演进升级,教师自身角色定位转变及工作内容的拓展,以及智能技术在教师教学工作场景的深度赋能,引发了教师在教育中应用智能技术的现象不断拓展与丰富。理性认知教师应用智能技术的现象,需要明晰智能技术赋能教师的内在逻辑,从全局视角深度厘清智能技术、教师二者的本质及相互关系,即需要从主客体视角明晰教师亟需智能技术赋能的原因、智能技术赋能教师的作用价值,以及主客体相互作用视角下智能技术与教师的作用关系。

从分析视角来看,技术现象学突破了传统的工程技术哲学和人文技术哲学的困境,避免了单一主体或客体视角研究的局限性及困境,为系统认知智能技术与教师的本质与关系,提供了较好的解释分析视角。基于此,本研究试图从技术现象学角度对智能技术、教师及二者关系进行深度剖析,以期从哲理层面厘清教师亟需智能技术赋能的原因、智能技术赋能教师的作用价值,以及智能技术与教师二者之间的关系,进而明晰智能技术赋能教师的内在逻辑。

二、教师亟需智能技术赋能的原因分析

(一)技术现象学中的人类存在认识

技术现象学中对人类自身存在的认识,可以划分为静态的对人本质的认识和动态的对人类发展的认识。从本质上来看,人类既存在着天然的缺陷,也具有自身发展的多元可能性。从动态角度来看,人类经历了“自然人”“理论人”的发展过程,目前正处于向“技术人”的过渡阶段。

1.人类自身的天然缺陷

法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)从柏拉图《普罗泰戈拉篇》中普罗米修斯盗取火种这一神话出发,认为爱比米修斯的过失,给人类造成一种原始性的缺陷,使得人类在一开始就偏离了动物世界的平衡和安宁。即,由原始过失造成的偏离,人存在于自身之外(斯蒂格勒,1999)。斯蒂格勒首次提出的“人性结构缺陷”一词,指出人类本身存在着天然“缺陷”,有着先天的劣势。人的天然缺陷,导致人受自身内在动机驱动而不断发展,这为技术的诞生和发展提供了契机。人类本身就是一种技术的代具性存在,人类由于自身的人性结构缺陷,需要借助技术得以存在,借助技术的补偿得以生存,就好比残疾人需要依赖轮椅、假肢而生存。

2.人类自身发展的可能性

人性缺陷是人类的原初设置,这种设置使得人类自身有更多的发展可能性。德国人类学家兰德曼(Landmann)指出人的非特定化、非专门化,人的器官没有片面地被未来某种行为所定向,也由此产生了人在本能上的匮乏,导致人发展的不确定性;同时,也意味着人是一种具有发展潜能的、未完成的、可塑造的动物。人的这种未完成性、非特定性、非专门性,使其在社会生活、工作中具有可塑性和不可预估的发展潜力,人可以决定自身的行为模式,具有自由的创造性。同时,人自身的这种非专门化的不完美性,也意味着人必须独自完善自己,在特定的情境中,必须依靠自身的努力解决自己专属的问题。人必须具有创造性,同时,这种创造性又根植于人本身的存在结构中(兰德曼,1988)。人不是预成的而是生成的,并不是按照预先固定的尺度生成自身,而是自我设计、自我创造、自我选择、自我奋斗、自我实现的结果(杨开城,2018)。

3.人类存在状态的转变

人类存在状态是对人在现实世界中以何种形式、何种凭借得以在场的认识。技术发展对人类生活世界的塑造和改变,也必然会带来生活世界经验的变化和重构(孙周兴,2020),进而推动人类存在状态的转变。从时间历史的发展角度来看,人类的样式和状态经历了从“自然人”“理论人”到“技术人”的转变,当前我们正处于“理论人”向“技术人”转变的阶段(孙周兴,2020)。我们可以预期的人类文明图景是“自然人”与“技术人”之间的平衡,即人的自然性和技术性达到某种程度的平衡。技术的发展与应用,使得人类的体力劳动和重复劳动被替代;同时,生物技术发展带来人类寿命的延长,人类将在技术性的意义上获得解放。但同时,随着自然人不断被技术化(即非自然化),人类将在自然性的意义上不断被削弱和废黜,最终走向自然性和技术性的平衡(孙周兴,2020)。

(二)人类存在认识视角下教师亟需智能技术赋能的原因分析

基于技术现象学中对人类自身的存在状态的本质认知,聚焦教师这一具体的人类群体,可以发现,其自身也存在着特有的天然缺陷。同时,教师自身的创造力和可塑造性,使得教师的教学内容、方法等得以不断发展演进,未来教师需要借助技术成为高效地开展教育教学的“技术人”,但同时需要注重自身自然性的保持。

1.教师天然缺陷亟需智能技术赋能

技术现象学和哲学人类学对人自身属性的研究,从人类自身的起源出发,探讨了人类自身天然的缺陷存在。这种缺陷存在一方面导致了人类自身存在的技术依托,另一方面也驱动了人类发展走向创新发展、弥补自身不足的道路。聚焦到教育行业来说,人类教师也具有自身存在的天然缺陷,主要表现在以下三个方面:

一是知识容量的局限性。在生理层面,人脑的个体工作记忆容量有限,同时受个体自身的学习经历和专业实践经验等的影响,其所具备的知识容量也有限,使得个体在承担教学工作时,只能完成单一方面或某几个方面的教学任务。二是信息加工的片面性、低速性。基于加涅的信息加工理论,教师个体在信息处理方面,输入信息容量及个体的短时记忆容量有限,且调取的长时记忆的先验知识和信息也有限(庞维国,2011),因而在信息加工方面存在一定的片面性;同时,人类大脑在运算方面,相较于机器运算具有较大的差距。三是重复机械工作的倦怠性、误差性。教师在处理大量重复与机械性工作时,会逐步出现厌倦心理,导致工作上会出现一定的误差。如,在批阅大量作业、试卷时,教师由于工作负担的加重会产生倦怠心理,并产生一定的误判问题。

此外,智能技术所引发的教育目标、教学环境、教学活动的转变,使得人类教师天然的缺陷进一步放大与凸显。在教育目标层面,智能技术的社会应用引发的社会生产力变革、职业诉求转变等,促使教育人才培养的需求升级,如,21世纪技能、学科核心素养等高阶技能及思维的培养,更加加剧了教师本身的缺陷。技术是人类工作或生活需求的一种映射或反馈。技术本身的存在,承担着完善人的先天性构成的使命(张务农,2019)。同时,技术在起源之时便存在着与人类天然的相互依存,技术是解决人类需求或问题的重要手段。对于教育而言,技术为解决教育问题、优化教育工作开展,提供了可能。

2.教师可塑造性亟需智能技术助力

教师具备自身的可塑造性,其自我塑造的核心是自身的专业发展。教师教学的工作开展不是机械的、一成不变的,在具体教学活动开展中,需要教师根据自身教学的需求创造性地开展工作。教师专业发展的存在本质,是教师不断进行自我完善、自我成长的过程,即教师对自我的塑造、调整与完善。教育教学的理想目标是实现个性化、因材施教,是理论层面教师教学所追求的最佳状态。教师自身在追求教育理想状态时所表现出的内在的“天然缺陷”,为教师自我塑造与发展提供了契机。智能技术应用所引发的教育教学变革,带来了教师自我发展的外在条件,使教师能够基于外界环境的转变不断调整优化自身的能力。

3.教师存在状态转变亟需智能技术支持

随着技术在教育中的深度渗透及应用,教师的存在状态也将从“自然人”向“技术人”过渡,以往依赖教师自身的独立存在,正在被技术逐步侵入。早期教师的存在是自然人的独立存在,技术在教师个体存在中所占的比例并不多,随着教育信息化的发展,教师逐步从“自然人”向“技术人”过渡,教师的部分工作逐步被技术所取代。当前,教师的状态已经进入了“自然人”和“技术人”的双重存在,技术在教育中的应用成为一种教师天然的存在状态。比如,多媒体设备、计算机设备等已成为多数教师不可或缺的教育工具。智能技术在教育中的大量应用,使得教师的自然人的部分属性特征进一步被技术方案所取代。教师日常教学工作中的内容,需要技术介入来共同完成,技术成为教师教学中不可或缺的一部分。由此可见,智能技术的应用,将进一步推进教师“自然人”属性向“技术人”属性的过渡,最终引发教师存在状态的转变。

三、智能技术赋能教师的作用价值分析

(一)技术现象学中的技术作用阐释

1.技术的天然代具作用

人类由于自身的人性结构缺陷,需要借助技术的补偿得以存在,即人类本身就是一种技术的代具性存在(郭晓晖,2009)。技术本身的代具作用,使得技术成为人类解决问题的重要手段和方式。技术是人体器官结构和功能外在化的工具,一切技术手段都可以理解为以人的器官为原型(姜振寰,2009)。技术是人类工作或生活需求的一种映射或反馈,技术本身的存在,承担着完善人的先天性构成的使命(张务农,2019)。媒介是人体的延伸,技术作为媒介,能够延展人类自身的感官、行为等功能,赋能人类更多的功能。技术天然的代具作用,使得人性论得以呈现“技术人”的新维度;同时,也使教师本身的缺陷得以弥补,教师呈现出“教师—技术”的存在结构(叶晓玲,等,2013)。因此,教师在教育活动的开展过程中,需要技术介入以弥补其不足。

2.技术的解蔽与遮蔽作用

海德格尔(2014)在《存在和时间》中,也提到技术是真理的开显方式,技术为人类活动的开展提供了可能。技术是去蔽的手段,是真理开显的方式,也是展现和解蔽的方式。技术的本质就是以解蔽的方式来现身或“带上前来”,使得存在者及其置身其中的世界凸显出来(陈凡,等,2011)。技术的本质,存在于解蔽与遮蔽过程中的某种现身方式,并非简单地将其看作手段和工具。随着现代技术的产生和发展,人和自然的关系被重置,引发了社会一系列事物的变化发展,这也意味着技术本身的解蔽、去蔽作用日益凸显。一切技术在使用过程和生产制作过程中产生的各种可能性,都需要解蔽以转化为现实。

3.技术座架的促逼作用

技术在解蔽的同时也是一种促逼,现代技术通过摆置和订造自然,使得所有事物都变成了持存物,表现出技术的一种促逼属性,这种促逼海德格尔称之为“座架”(Ge-stell),而现代技术的本质居于座架之中(孙周兴,1996)。座架是指现代技术中的人类通过各种“置弄”方式来处置存在者(比如,摆置、定置等),即人类被现代技术所摆置(孙周兴,2020)。现代技术作为座架不断地促逼着自然和人类,使得物与人的原初意义被遮蔽。人通过技术座架,把自然展现为一种对象性的持存物时,人自身也成为持存物,被技术座架所促逼,同时又去促逼其他的事物。

4.技术体系的综合影响作用

技术体系是指一个时期内相对稳定的一整套相互依赖的关系,是技术进化到一个稳定的状态,包括技术和同时期特有的其他领域的关系都相对稳定化(斯蒂格勒,2012)。每个技术体系构成相应的时间统一体,技术进化围绕着一个有某种特定技术的具体化而产生平衡点,从而达到了相对稳定的状态。技术进化是人与物耦合的结果(斯蒂格勒,2012)。技术体系并不是一成不变的,随着技术的不断发展,技术体系也会发生转变。主导技术体系的动力是其自身的极限,极限是技术体系转变的主要因素,技术进步的实质是不断转移自身的极限。技术的发展表现为破坏原有的技术体系,并在一个新的平衡点上,重建一个新的技术体系(斯蒂格勒,2012)。

此外,技术体系转变存在着与经济、政治等的相互协调作用,即会出现由于经济原因而保留已过时技术的现象,政府出台干预政策规范技术体系的稳定转变。技术体系转换会定期地引起社会体系的变动,如社会生产关系、生产结构的转变,进而产生新的社会体系。因此,每一个技术体系有其相应的社会体系,当新的技术体系出现时,会对原有的社会体系产生冲击与影响,技术本身也会受到社会体系中的伦理道德、秩序规范等的影响。技术自身不具有价值倾向,发明或使用技术的人赋予了技术不同的价值,因此,在技术使用时,应当注重技术应用的价值引导,避免技术误用、错用、滥用。

(二)智能技术赋能作用透视

1.智能技术的天然代具作用

技术本身的代具作用,使得技术成为人类解决问题的重要手段和方式。技术是人为满足自身业务需求的一种物化表达,具有人类意志的表达特性,并具有自身在现实世界中的映射关系。从人类教师的角度来看,其自身的存在需要借助技术本身得以存在,如教师自身在教育教学工作开展中,需要借助技术进行效能提升、信息获取、情境创设等。智能技术具有作为技术本身的代具性,为人类教师开展教育活动提供了“补偿”。

从智能技术所表现出的智能属性看,其对人类教师的代具作用,主要有以下几方面:一是在感知方面,智能技术能够为教师的学情数据获取、资源获取等提供支持;二是在思维层面,智能技术能够为教师的资源存储、教育规律挖掘、学习数据分析等提供支持;三是在输出方面,智能技术的应用能够丰富教师的输出,如虚拟情境的呈现、人机多元交互等。此外,智能技术相比人类教师,不存在对工作的不满或不认可,以及对报酬或休息等方面的要求,且能够不受情绪变化、疲劳等自然情感需求的限制(Edwards,et al.,2018),具有人类所无法相比的自身优势。

2.智能技术的解蔽与遮蔽作用

智能技术的教育解蔽功能,主要表现在对教与学过程性数据的大量挖掘分析基础上,实现对教育教学规律、学习认知规律、资源应用规律等的探索明晰,进而为教育教学的高效优质开展提供支持。智能技术相比较以往的信息技术,由于其所表现出的智能性,使得智能技术的解蔽功能进一步凸显。特别是大数据、学习分析等的应用,使得教学现象背后规律、机制的分析挖掘成为可能,同时,也使得教育研究从经验主义走向数据驱动。

智能技术在解蔽教育的同时,也会造成一定程度的遮蔽,即技术隐蔽性所造成的教师对教育深层认知的遮蔽,如过度借助技术推荐,可能会造成教师资源检索的能力退化,即遮蔽教师资源检索的能力。同样,在技术使用过程中,存在着技术对原有事务逻辑的掩盖,教师需要理解技术的遮蔽,认知技术应用背后的逻辑,以保障自身不会被技术所束缚控制。

3.智能技术的座架促逼作用

智能技术有其自身所特有的座架,如以数据为支持的分析决策,智能技术在教育教学中的应用,需要对教学数据进行采集、分析和挖掘,进而依据数据分析结果,科学精准地开展人机协同的教育教学活动。基于此,智能技术在教育教学中的应用,需要有相应的环境转变,以适应数据采集、联通、应用等,智能技术的应用驱动教育环境、活动等的转变,促逼教育生态的转变。技术对教育的作用,从简单的辅助教学转向重塑教育生态,技术对教育的影响和促逼,表现出系统性的、全局性的、革命性的特征。这种促逼有技术直接对教育的影响,也有技术通过作用于社会,进而由社会倒逼教育的转变。智能技术的座架促逼,对教育生态的内部和教育生态的依存环境(即社会),均产生了重要的影响。

4.智能技术体系的综合影响作用

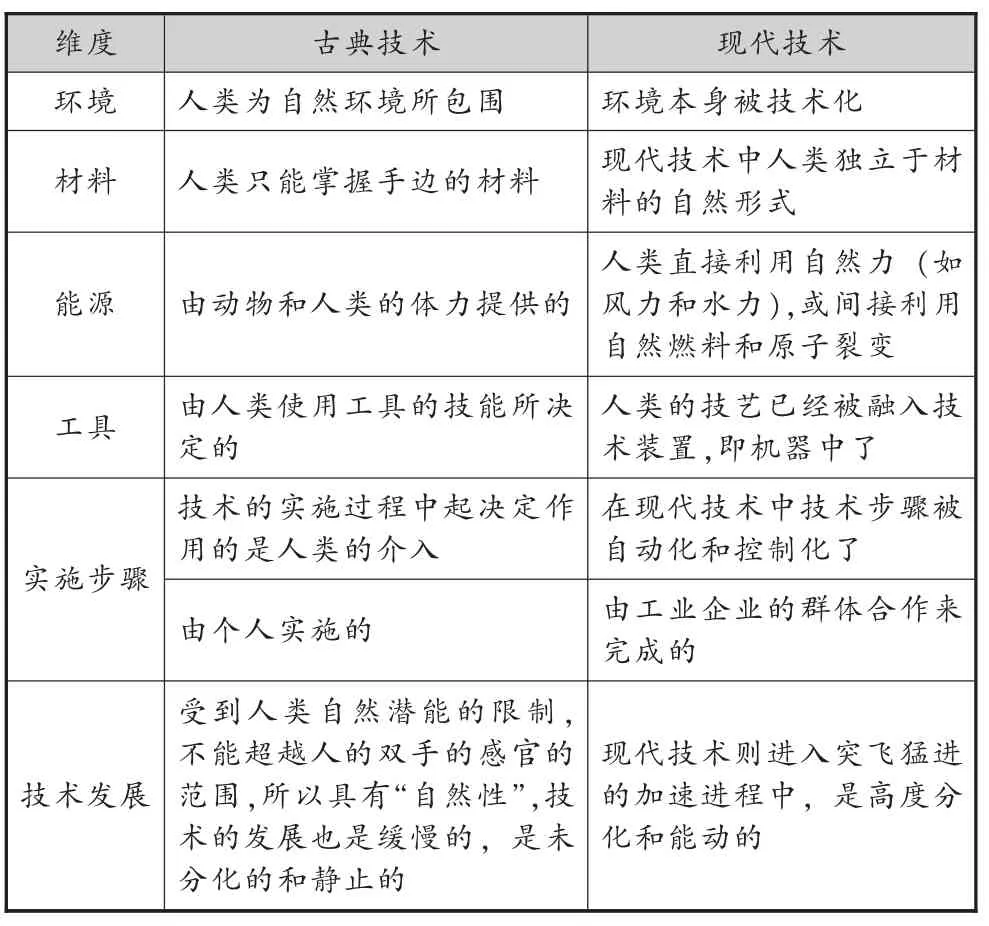

当前,智能技术的出现,便是一种新的体系的出现。可以看到,智能技术与以往信息技术不同,主要体现在其智能化所引发的技术个体的独立存在,使得技术能够脱离人类自身之外而独立运行。基于此,智能技术引发了社会生产力的重大变革,突破原有技术体系的极限。智能技术是原有技术的一次重大进化,具有现代技术所特有的、区别于古典技术的优势与潜能(见表1),同时,这种进化也引发了技术体系的变革与更迭。

表1 古典技术与现代技术的区别(舒尔曼,1995)

智能技术相比较于以往的信息技术,主要表现出以下几方面的优势:一是自主学习能力,通过对大量数据的积累,能够实现对事务规律、规则、程序等进行模型刻画、算法优化,进而可以实现对人类部分工作的替代;二是智能技术对现有信息技术的赋能,智能技术的学习能力能够赋能其他技术,使得其他技术的功能得以延伸与拓展,进而为教育教学的技术赋能,提供更多的可能。

智能技术应用所引发的体系转变,必然引发社会生产力发展与生产结构变革。在社会层面,表现为智能时代的社会生产力变革,以及由此触发的生产结构、工作方式、职业组成等的全方位变革;但这种变革,同样受到经济、政治等的限制影响,需要一个漫长的博弈平衡过程。在教育层面,表现为智能时代的教育变革,智能技术应用对教育目标、教育环境、教育活动等均提出了新的要求,对教师信息素养提出了新的挑战。但同样,其变革过程需要一定的时间,并受到社会等方面因素的影响。

任何技术的应用,必然受到社会性规定的限制,智能技术在教育中的应用,同样受到技术的社会性规定限制。特别是智能技术在社会层面所引发的体系变革,对社会伦理的冲击和影响,在教育层面同样值得关注和解决。智能技术作为新的生产力,正在引发第三次工业革命,与前两次工业革命有所不同,第三次工业革命大量地应用机器代替人力,包括大量替代脑力以及最大限度地代替体力(顾小清,等,2018)。智能技术正在推动社会生产方式和组织结构的深刻变革,颠覆和重构社会各行各业,引发行业形态、社会分工、组织形式、思维方式、活动边界等的变化(刁生富,等,2020);同时,也对社会原有的秩序、伦理等产生影响,引发社会道德、规范、法律等的转变。

四、智能技术与教师的作用关系透视

(一)技术现象学中的人技关系认知

技术现象学中对人技关系的分析,主要有伊德(Ihd)基于宏观知觉所提出的四种人技关系,以及斯蒂格勒所提出的人技延异运动。前者从人借助技术工具所实现的宏观知觉角度,划分了人与技术的体现关系、解释关系、他者关系、背景关系;后者则从“时间—历史”角度,动态审视了人与技术之间的延异发展关系。

1.宏观知觉视角中的人技关系

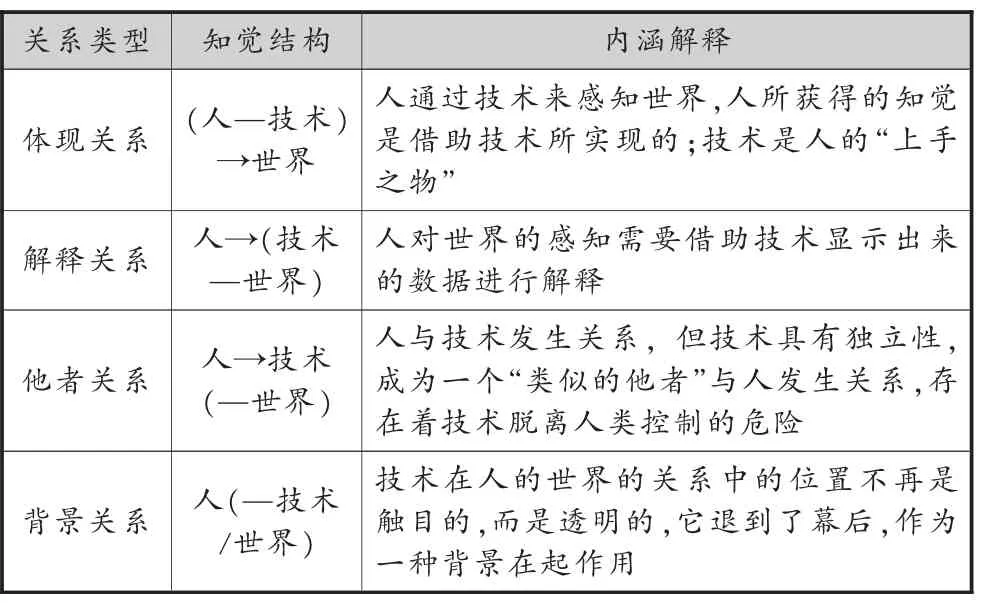

人使用工具时存在着人与世界的关联,但从意向性概念的角度来看,需要强调人类的感知行为,描述工具对于人的感知觉的作用。伊德认为,工具在场的生存状态中的人的知觉,包括微观知觉和宏观知觉,微观知觉指人身体范围所感知的知觉(如,听、看等),宏观知觉指人借助技术工具所实现的知觉。伊德认为,在没有强调感知行为时的知觉结构是“人—世界”,主要是微观知觉在发挥作用。从宏观知觉的角度来看,可以将人与技术的关系划分为四种:体现关系、解释关系、他者关系和背景关系(陈凡,等,2011),具体说明见表2。

表2 宏观知觉视角的人技关系

在人对技术产品的使用过程中,往往是多种关系的交织。同时,在四种人技关系中都隐藏着一种人类的自我意识。人通过技术来实现对自我和世界的认知,技术成为人的身体和语言的延伸,其本质是转化为人类的知觉(陈凡,等,2011)。

2.人技之间的延异运动

技术现象学认为,人与技术之间存在着“延异运动”,即二者呈现“时间—历史”运动,他们相互驱动、共同发展(叶晓玲,等,2013)。人在应用技术的过程中,基于自身的业务需求会对技术产生新的诉求;同时,技术在升级发展过程中也会重塑人的行为习惯、业务内容,进而产生新的业务诉求。这种发展,表现出一定的时间属性和历史属性,一方面,时间的前移会推动这种运动的发展;另一方面,历史经验的积累会促使这种运动走向深入。

(二)教师与智能技术关系分析

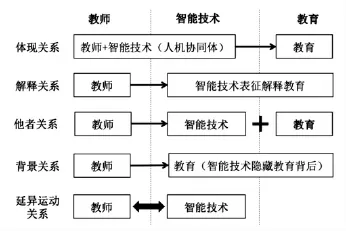

基于技术现象学中对人技关系的解读,我们可以从宏观知觉与延异运动视角,对教育中的教师与技术之间的关系进行分析,如图1所示。

图1 教师与智能技术的关系

1.宏观知觉视角下的师技关系

宏观知觉视角下的四种人技关系,在教师与智能技术之间普遍存在,具体分析如下:

一是体现关系。智能技术是教师的“上手之物”,教师借助智能技术感知教育现象、开展教育活动、解决教育问题,教师与智能技术组成人技协同体,共同认知理解、开展实施教育活动。基于该关系,教师需要具备有效应用智能技术的能力,能够充分发挥自身优势及智能技术的功能作用,与智能技术协同开展“备授评”等活动,助力自身开展更加优质高效的教育教学活动。

二是解释关系。智能技术具有解释、刻画、表征教育的能力,智能技术在教育中的应用,使得教育中的内在规律、运作机制得以挖掘,如,借助大数据技术可以有效挖掘教育规律,明晰学生学习发生机制,进而为教师理解认知教育提供可能。基于该关系,可以看到智能技术的应用能够为教育活动提供解释,使得教师能够更加清楚了解教育的内在机理,进而使其更加理性地认知教育现象,科学地开展教育活动,推动教育范式走向科学范式。

三是他者关系。技术可以作为独立个体与人类教师、学生共存,如,智能学伴、智能助教等智能代理以及智能教学机器人等,可以作为独立的教学要素与师生共存,教师与智能技术均是独立的个体。智能技术成为教育系统中的新的独立要素,其在教育中的介入,使得系统原有要素作用关系发生转变,推动教育系统形成各个要素新的定位及要素间的作用关系。因此,智能技术的教育应用,需要教师重新审视教育现象、教育活动,注重智能技术应用所带来的教育系统性变革的影响。

四是背景关系。智能技术在教师和教育活动中的关系,不再是显而易见的,技术作为“黑箱”隐藏于教育之后,教师层面所感知的只是技术处理过后的内容。如,智能技术的算法推荐使得教师能够更加便捷高效地获取资源,但其无需了解智能技术底层的算法程序;同时,智能技术所带来的数据思维、计算思维等理念认知、思维方式等的转变,也同样渗透于教育教学活动中,推动教师教学开展走向数据驱动、模式创新。因此,智能技术对教师的影响作用,不仅仅是工具应用层面的内容,也会带来理念、思维、模式、方法等方面的创新。

2.延异运动视角下的师技关系

人类教师与智能技术也具有延异运动的关系,即技术的发展与应用,推动人类教师的应用创新,人类教师在工作中的应用创新,又会引发新的教育教学需求,进而对技术本身产生新的诉求,引发驱动技术的发展。以当前智能技术教学应用为例,技术支持下的学情分析、诊断评价等,为教师开展日常教学提供了新的可能,教师在日常教学中借助技术,改良或优化自身的教学。其背后的原因,可能有教师基于自身教学需求的主动应用、技术功能价值的尝试探索或他人的影响与推荐。但无论如何,当技术的这种应用发生时,会对教师原有的教学产生影响与冲击;同时,不同技术产品的优劣,会使教师更有选择性地使用部分技术。而在教育产品层面,用户选择或需求,同样会促逼教育产品不断改良自身的功能,以满足教师的教学需求。

五、结束语

本研究从技术现象学视角,对智能技术、教师及二者关系进行了哲理层面的分析探讨。在智能技术方面,智能技术相较于传统信息技术,具有代具拓展、解蔽丰富、遮蔽深化、座架促逼特点,引发了技术体系转变;在教师层面,教师自身的天然缺陷与发展可能性,以及教师作为“技术人”的存在状态转变,为教师的技术赋能、角色定位转变及工作内容发展,提供了理论支撑;在师技关系方面,二者关系的内涵丰富、深化与相互促逼发展,为当前智能技术与教师的关系发展,提供了学理阐释。综合来看,智能技术所引发的教育系统性变革,其本质在于智能技术体系所引发的社会实践促逼,以及技术体系转变下的代具、解蔽功能的丰富与拓展;教师借助智能技术开展教育工作,是其自身天然缺陷需借助技术得以存在的必须,教师自身的可塑造性以及作为“技术人”的存在发展,需要教师适应智能技术教育变革、更新教育理念、创新教学方式等。同时,智能技术与教师二者关系的丰富与拓展、促逼与发展,需要教师在教育教学工作中,理性认知智能技术功能及价值发展,合理借助技术进行教学赋能,适应技术发展所带来的教育转变,有效应对智能技术应用所带来的教育挑战。