冠状动脉痉挛致急性心肌梗死伴心室颤动1例

2022-07-30刘东升刘斌李彬刘娜孙亚召

刘东升,刘斌,李彬,刘娜,孙亚召

1 病例

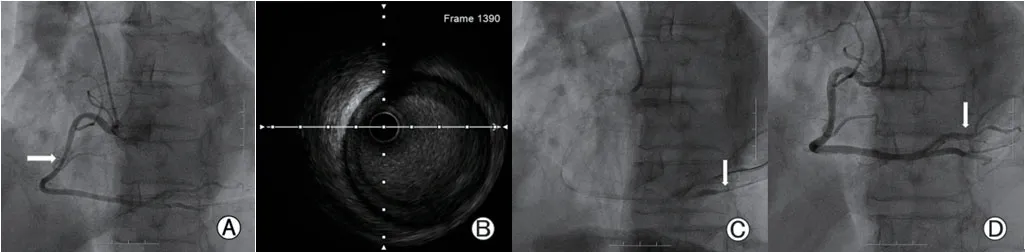

患者男性,58岁,主因胸痛1 h,于2020-12-27凌晨3:08入院。患者1 h前无明显诱因突发胸痛,主要位于胸骨体中上段后方,可波及心前区,界限不清,伴大汗及恶心,无明显后背部及双肩、双上肢放射痛,症状持续半小时不缓解,为求进一步诊治来我院。急诊心电图示下壁导联ST段明显抬高,期间发生心室颤动(室颤)1次,给予电除颤及其他对症治疗后收入院。既往心房颤动(房颤)病史3年,未规范治疗;痛风史5年。吸烟史40年,平均20支/d,已戒1个月,饮酒10年,2 两/d,已戒1个月,婚育史及家族史无异常。体格检查:T 36.5℃,P 122 次/min,R 18 次/min,BP 171/102 mmHg(1 mmHg=0.133kPa),听诊双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,叩诊心界不大,心率122次/min,律不齐,第一心音强弱不等,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,无心包摩擦音,脉搏短绌。辅助检查:院前首份心电图示房颤,平均心率50 次/min,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高,Ⅰ、aVL导联ST段压低、T波倒置(图1A),除颤后心电图示房颤,平均心率92 次/min,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段基本回落,T波倒置,Ⅰ、aVL导联ST段回升至基线水平、T波正向(图1B)。实验室检查:肌钙蛋白I(TnI)411 pg/ml(0~34.2 pg/ml),肌酸激酶同工酶(CK-MB)5.318 ng/ml(0~5 ng/ml),脑钠肽(BNP)141.0 pg/ml(0~100 pg/ml),总胆固醇(TC)5.29 mmol/L(0~5.18 mmol/L),三酰甘油(TG)2.54 mmol/L(0~1.7 mmol/L),载脂蛋白AL 2.43 g/L(1.2~1.6 g/L),载脂蛋白B 1.18 g/L(0.8~1.05 g/L),高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)1.8 mmol/L(1.16~1.42 mmol/L),低密度脂蛋白(LDL-C)2.87 mmol/L(0~3.37 mmol/L),血肌酐(Cr)111 μmol/L(62~106 μmol/L),尿素(BUN)6.6 mmol/L(3.1~8 mmol/L),尿酸(UA)565 μmol/L(208~428 μmol/L)。初步诊断:①冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病) 急性下壁心肌梗死 心功能Ⅰ级(Killip分级);②心律失常 心房颤动 心室颤动;③痛风;④高脂血症;⑤肾功能不全。完善相关准备后行急诊冠状动脉(冠脉)造影检查,可见冠脉呈右优势型,右冠(RCA)中段弥漫性狭窄70%(图2A),余未见明显异常。考虑该处为罪犯血管,现已再通,遂强化抗栓治疗,择期复查血管内超声(IVUS)进一步评估狭窄程度及内膜稳定性以指导下一步治疗方案。术后复查心电图示仍为房颤律,下壁导联ST段已回落至基线(图1C),给予强化抗栓治疗,密切观察病情变化。

患者2 h后再发胸痛,复查心电图可见下壁导联ST段抬高,V2~V6导联ST段压低伴T波倒置(图1D),考虑冠脉再次闭塞,立即行二次急诊手术。复查造影可见RCA狭窄60%,较前程度变轻且管壁更光滑,行IVUS检查可见全程无内膜破损,狭窄最重处原始管腔面积22.42 mm2,实际管腔面积12.61 mm2,狭窄43%(图2B),撤出IVUS导管后患者再诉胸痛,造影可见RCA前向血流缓慢至几乎滞留,后降支远段血管明显纤细(图2C),推注硝酸甘油200 μg后,后降支完全恢复正常(图2D),明确诊断为冠脉痉挛。术后在强化抗栓治疗的基础上增加抗痉挛治疗,予以阿司匹林肠溶片100 mg 1/d,硫酸氢氯吡格雷75 mg 1/d,利伐沙班20 mg 1/d,盐酸地尔硫卓60 mg 4/d,单硝酸异山梨酯60 mg 1/d,尼可地尔5 mg 3/d,马来酸依那普利2.5 mg 1/d,普伐他汀10 mg 1/晚。患者住院期间无胸痛发作,后顺利出院。

图1 患者心电图

图2 冠脉影像学检查

2 讨论

冠脉痉挛是指心外膜冠脉强烈收缩,引起冠脉血流受损现象,可为自发或由药物、化学因素诱发。其作为变异性心绞痛的发病机制,持续痉挛可致心肌梗死,单纯冠脉痉挛导致的急性心肌梗死属于冠脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)的一种。Montone等[1]研究表明,MINOCA患者在排除其它致病因素后,46.2%存在冠脉痉挛。本例患者在第1次完成急诊冠脉造影2 h后再发胸痛及心电图ST段抬高,通过第2次冠脉造影及IVUS检查方明确诊断为冠脉痉挛,既往有因冠脉痉挛而反复心肌梗死的病例报道[2]。此外,在急性心肌梗死的基础上伴随室性心动过速、心室颤动等恶性心律失常的病例也有报道[3,4]。

冠脉痉挛的发病机制目前尚未完全阐明,可能与血管平滑肌细胞高反应性、内皮功能障碍、镁缺乏、轻度炎症、自主神经系统反应改变和氧化应激等有关。血管平滑肌细胞的高反应性被认为是痉挛的基本条件,鸟苷三磷酸酶RhoA及其下游效应物(Rho激酶)参与调节血管平滑肌细胞(VS- MC)的稳定性,可能在冠脉痉挛的发病机制中起重要作用。Rho激酶抑制肌球蛋白轻链(MLC)磷酸酶,导致增强MLC磷酸化和钙敏化进而使增强血管平滑肌对血管刺激物的反应性,可见Rho激酶在血管痉挛中起重要作用[5]。Masumoto等[6]在一项研究中发现抑制Rho激酶的活性,可改善血管痉挛的发生。此外,冠脉内皮细胞释放NO不足是导致冠脉痉挛的另一主要原因。运用乙酰胆碱刺激正常冠脉内皮时,通过其释放NO,冠脉表现为舒张。相反在冠脉内皮功能异常的患者中使用乙酰胆碱将引起冠脉痉挛。

目前认为大剂量的钙拮抗剂(CCB)及硝酸酯类是治疗冠脉痉挛的主要药物,CCB可有效预防血管痉挛性心绞痛中的不良心血管事件[7],临床常用的CCB类药物包括:地尔硫卓、氨氯地平和贝尼地平。短效硝酸酯类可缓解急性期冠脉痉挛的症状,长效硝酸酯类由于其耐药性原因不宜作为一线用药。另有研究表明对于冠脉痉挛伴恶性心律失常的患者,在药物治疗的基础上植入ICD能有效防止猝死的发生[8],该患者除急诊首诊时发生过1次室颤外,住院期间未再出现恶性心律失常,故暂不考虑ICD治疗。该患者目前好转出院,随访效果良好,但长期随访效果仍不明确,有待于进一步观察。