阶名起源与中国古代文化内在关系探析

2022-07-29黄雪梅昆明城市学院艺术学院

黄雪梅 昆明城市学院艺术学院

“宫、商、角、徵、羽”是我国“五声”阶名,有关“五声” 的概念和个别阶名早在春秋时期的相关文献中就有记载。《左传·昭公二十年》中晏婴和齐景公有一段对话曰:“一气、二体、三类、四物、五声、六律、七音、八风、九歌,以相成也。”说明了音乐和音阶相辅相成的关系。

“五声音阶”的音阶理论体系早在春秋时期便已确立。《管子·地员篇》中记载:“凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵。有三分而去其乘,适足以是生商。有三分而复于其所,以是成羽。有三分去其乘,适足以是成角。”这个“三分损益法”的计算过程便是五声确立的科学依据。

那么,“宫、商、角、徵、羽”五个阶名是由何而来呢?这一直是中国古代音乐史中的一个谜团。关于这个问题,典籍已经失载,中国音乐学术界也一直没有定论,只有20 世纪80 年代两位学者对此起源问题发表了自己的观点,本文力图通过对阶名起源问题的深入探讨,分析其起源与中国古代文化的内在关系。

一、阶名的起源

(一)关于起源之说

关于阶名起源的问题,现代音乐学者对此共有两种观点:一种是冯文慈先生在《释“宫、商、角、徵、羽”阶名由来》一文中认为阶名来源于二十八星宿之名;另一种是席臻贯先生在《也谈“宫、商、角、徵、羽”的由来》一文中认为阶名来源于动物的鸣叫之声。

冯文慈先生认为,阶名宫、商、角、徵、羽五个字,来源于我国古代天文学中“天官”星座的名称。我国古代天文学有四方、四象、二十八宿之说,古人观测日月星辰的运行以相互间位置永恒不变的恒星为背景,于是选择了黄道赤道附近的二十八个星宿为“坐标”,称为二十八宿,东南西北各七宿,分别是:东方——青龙,包含角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿;西方——白虎,包含奎、娄、胃、昴、毕、嘴、参七宿;南方——朱雀,包含井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿;北方——玄武,包含斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿。

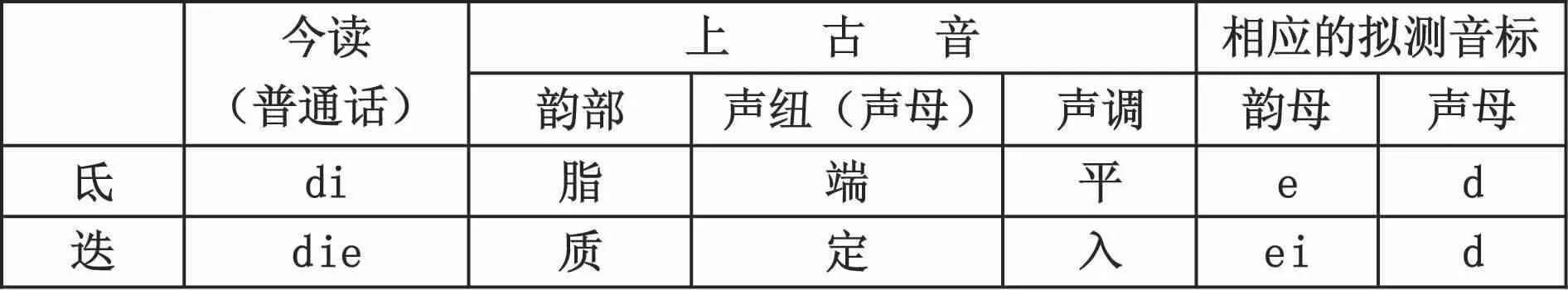

冯文慈先生认为“宫”是二十八宿环绕的中心——“中宫”,即北斗七星。由于“中宫”地处中央,显示了其重要的地位,所以把五音中为首的第一级音命名为宫。“商”是东方青龙七宿中的心宿三颗星中的主星,名即曰商。“角”东方青龙七宿中就有角宿。“徵”是东方青龙七宿中的氐宿,根据《尔雅》卷五释乐第七载:“徵谓之迭”,即徵又名迭,从上古音来说,“氐”属“脂韵”,声纽为“端”;而“迭”属“质韵”,声纽为“定”。脂、质二韵部通韵,因此“氐”“迭”二字读音接近,“迭”有可能是“氐”的异文。徵又名“迭”,很可能它的来源便是氐宿之“氐”。“羽”南方朱鸟七宿中有翼宿。翼,鸟翅,羽和翼有时同义,羽之名可能源于翼宿之翼。

(冯按:据唐作藩编写的《上古音手册》和王力编写的《诗经韵读》)

另外,古有氐宿乃“天根”之说,徵在《管子·地员篇》中的音列为最低音,据王力《同源字典》氐、低、底三字同源,因此,徵由氐宿之“氐”而来,象征着其为最低音音列,音列顺序为徵羽宫商角时是五声徵调式,宫居中,徵居底。所以音阶五字可能来自星宿名称,这也是一种可靠的推测。

席臻贯先生认为“五声”名称来源于动物鸣叫,推测古人用畜禽的名称作为音阶的“唱名”。《管子·地员篇》中把徵、羽、宫、商、角五音按照由低到高的顺序与家畜的鸣声进行比拟:“凡听徵,如负豕,豕觉而骇。凡听羽,如鸣马在野。凡听宫,如牛鸣窌(窖)中。凡听商,如离群羊。凡听角,如雉登木以鸣,音疾以清。”并指出:“牛、马、雉、猪、羊”的上古读音与“宫、羽、角、徵、商”颇为近似。而“五声”各音与其相对应的动物之名,在日本语音(日本汉字的音读是模仿中国汉字的读音,其中分“吴音”“汉音”和“唐音”)中更是惊人的相似,这是五声的雏形。随着天文学的开创与发展,音乐又与天文学紧密联系起来,于是人们在星宿中找到五个发音与“音名”差不多的名字,正式确定为“五声” 各音之名,这就是沿用至今的“宫、商、角、徵、羽”。

另外,关于“宫、商、角、徵、羽”的起源时间,冯文慈先生推测很可能始于西周乃至商代,五声阶名与古代天文历法的源起有着十分密切的关联。

“故乡”是名词,认知指向是一个实体,也即概念重组的输入“元素”。在这里,“故乡”这个实体的认知指向与“美丽”的指向主体相对应,即概念重叠,那么这两个结构就具有整合的基础,这样的一致会引发人的一系列的思维和推理,然后,我们就可以将这两个词按线性次序整合在一起,形成“美丽的故乡”。

(二)起源之说辨析

关于五声音阶起源问题,以上二位学者的研究成果已有所突破,也较有依据和说服力,但仍然存在一些问题。

冯文慈先生认为阶名起源于星宿之说,根据是:阶名中的 “宫” 来源于二十八星宿环绕的中心——“中宫”,这与古代音乐思想中的“宫也,居中央,畅四方”(《律吕精义》序)的观点十分吻合,且在《管子》中五声音阶的排列顺序为“徵、羽、宫、商、角”,宫居中央。这点较有说服力。

“商”“角”都是固有的星宿名称,“商”来自于东方青龙七宿中心宿的主星“商”,“角”来自于东方青龙七宿中的“角”宿,直接取名,较为可信。

再看“徵”,从音韵学的角度解释其来源,再加上星宿中的“天根”之说,论据较为确凿。

“羽”,来自于宿名“翼”也有一定的道理,因为现代字典里“羽”和“翼”有着很相近的意思,论据能够成立。

当然,关于阶名来源于星宿一说还有诸多疑点,如,“徵”来源于二十八星宿中东方青龙七宿中的“氐宿”,这个想法来源于《尔雅》释乐篇的:“宫谓之重、商谓之敏、角谓之经、徵谓之迭、羽谓之柳。”宫、商、角、徵、羽五音曾有“重”“敏”“经”“迭”“柳”五种异名,但在古籍中未见有用这些异名的。为什么五音会有这样五种异名,旧注中亦未见有可信的解释。为何单单“徵”如此解释,这样的话,“羽谓之柳”是否也可以解释为“羽”来自于南方朱鸟七宿中的“柳宿”呢?那其它几个字“重”“敏”“经” 又如何解释呢?还有“角”究竟是念jue 还是念jiao,没有定论,在二十八星宿中,“角宿”的“角”念jiao,但是在阶名中,念为jue,如果说阶名是来源于星宿,那为何不念jiao 念jue呢?这也是一直以来颇有争议的问题。

席臻贯先生认为阶名起源于畜禽之名,根据是《管子·地员篇》中把徵、羽、宫、商、角等由低到高的一列音与家畜的鸣声相比拟,其中的“牛、马、雉、猪、羊”的上古读音与“宫、羽、角、徵、商”颇为近似,在日本语音中也十分相似。

纵观所有相关阶名的古籍资料,唯有《管子·地员篇》中有这种将阶名与动物鸣声相比拟的说法,我国著名的音乐学家王光祁先生认为动物的鸣叫之声应该是人对音色本身的一种直观印象,笔者亦认同这只是单纯的声音比拟。追溯日本历史,最早有一种说法,日本先祖是秦始皇派去寻找长生不老之药的一支队伍,如果属实,那么日本先祖应该是先秦或是先秦之前的古人,他们的文化来自于中国秦朝,而阶名到了秦朝时名称已经确定,而且与五行思想相融合了。如果日本的“上古读音”中“宫、商、角、徵、羽”类似五种畜禽的名称,或许是误解了《管子》篇的含义,因为在秦朝,阶名的读音已经很明确了,应以我国古代固有的音阶名称为准。席臻贯先生的观点有些类似于音乐起源说之一——起源于动物的叫声。而最终,席先生的观点还是回到天文学上了,认为音乐是与天文学紧密联系的。

“宫、商、角、徵、羽”的名称究竟起源于何时呢?从《国语》等典籍的记载来看,应该不会迟于春秋时期,那么,其上限呢?唐代杜佑《通典》中也谈到:殷商之前只有五声,周代以后加入了文、武二声,成为“七音”。

(三)阶名起源再探

在古代有种音乐思想观念,古人认为音乐来自于神秘的宇宙,来自于自然之风。《吕氏春秋·大乐篇》记载:“音乐之由来远矣:生于度量,本于太一。”“太一”指的就是神秘的宇宙。另外,《淮南子·主述训》中讲到:“乐生于音,音生于律,律生于风,此声宗也。”鉴于此,本文比较认同冯文慈先生的观点,《释“宫、商、角、徵、羽”阶名由来》文中支撑他观点的论据较为充分且较为确凿。阶名起源于星宿说可视为古代神秘主义思潮在音乐领域中的反映,因为古人十分崇拜“天”,崇拜大自然,他们重视天文历法,喜欢通过观测星象来占卜吉凶,判断农时,推算历法,而中国自古对农业就十分重视,农业的社会环境直接影响了中国文化的发展。

在古代,“二十八星宿”是一个很重要的天文概念。首先,星宿是很重要的“坐标”,古人认为“二十八星宿”的方位是亘古不变的,因此用其作为坐标,来观测日月五星和其他行星所处的位置。其次,古人将天文与地理相联系,在《淮南子·天文训》《史记·天官》等书中都有记载,将与星宿对应的地域称为“分野”。

关于二十八星宿的起源问题也多有争议。早期记载有二十八星宿的文献是 《吕氏春秋》《礼记·月令》《周礼》等,根据文献记载中的天象推算,“二十八星宿”创立的时代大约在春秋中叶(公元前7 世纪);而对出土文物的研究表明,战国早期曾侯乙墓出土的漆箱盖上的《二十八星宿青龙白虎图》是最早的图像记载,时间约为公元前5 世纪,这个证据可作为二十八星宿创立时间的下限,同时也证明了四象与二十八星宿相配是很早期的事。从殷墟卜辞、《尔雅》《诗经》 等文献记载有二十八宿的个别名称来看,其上限可追溯到殷商时代,甚至更早。

在星宿与阶名的对应中,“商”是东方青龙七宿中的心宿三颗星中的主星商,“角”是东方青龙七宿中的角宿,“徵”是东方青龙七宿中的氐宿,“羽”为南方朱鸟七宿中的翼宿。宫在中央,而商、角、徵、羽并不分别从属四方、四象(“商”“角”“徵”都是东方青龙七宿中的星宿,而“羽”为南方朱鸟七宿中的星宿),这样看来,阶名的出现应该来自于最初的二十八星宿,因为不从属于四方、四象,说明还未与阴阳五行思想相结合。二十八宿最初是古人观测时间的标志,作为比较日、月、五星的运动“坐标”而选择的二十八个星官,起初的二十八宿还未与四象、四方相搭配。二十八宿对应四方,是以古代春分前后黄昏时的天象为依据的,这时正是朱鸟七宿在南方,苍龙七宿在东方,玄武七宿在北方,白虎七宿在西方,四种颜色对应了古代五行学说。而中国的五行观念源于古人对自然和神的崇拜,木、火、土、金、水便从中发展而来,五行观念的发展,经过了商代对五方的空间方位,到周代整合为五行、五方、四时、五帝、五佐神的系统模式。因此,可以推测,二十八宿与四方、四象的组合模式大约形成于周代,如果说阶名来源于二十八星宿之名,就是说来源于未经整合的、没有四方四象概念的二十八星宿,其时间可以追溯到周代,甚至殷商。

如果阶名起源于星宿的推测属实,那么再推测它们的名称就有可能始于商代。商代已经是一个发达的奴隶制国家,社会生产力比前朝更为发达,出现了精美的青铜器,天文历法也大为进步,宗教祭祀活动盛行,这样的国家产生阶名的雏形也并非不可能之事,且出土的殷墟“卜辞”已见二十八星宿的个别名称,只是商代文字为甲骨文,后世流传的纪录文献少之又少,无法考证。

冯文慈先生认为:“事物起源本为古代人所熟知,亦未阐明,后人如隔纸一层,不能透视,再加以儒者比拟、曲解之说蒙人耳目,年深日久,因而未能轻易捅破……探讨‘宫、商、角、徵、羽’阶名的由来,势必涉及古代天文学、语言音韵学等(相关学科)。”

二、阶名与中国古代文化的内在联系

(一)阶名与自然的关系

阶名的起源与古代天文学有着密切联系,古人认为音乐来源于神秘的宇宙,来自于自然之风,也是后来形成的“天人合一”思想的体现。

《国语·周语》中虢文公认为,可以“以音律省风土”,认为音律与自然相通。《左传》中子产和医和都将音乐与“六气”(阴阳之气)、“五行”联系起来,认为五声亦来自天之“六气”、地之五行,认为音乐应该顺应自然规律。《国语·周语》中伶州鸠就有“天人合一”音乐的思想,认为音乐之律以数为基础,以天道为依据。他的“省风作乐”“乐以殖财”说认为乐本天道,音乐的律吕应该效法天之“六气”,音乐作品产生于对自然之风的模仿。从虢文公到伶州鸠,人们都以“六气”“五行”来解释音乐,非常重视音乐与风、气的关系,认为音律应当效仿自然之气,并与之相和谐。

《管子·五行》篇中有段关于五声的论述:“昔黄帝以其缓急,做立五声以政五钟。命其五钟:一曰青钟大音,二曰赤钟重心,三曰黄钟酒光,四曰景钟昧其名,五曰黑钟隐其常。五声既调,然后作立五行以正天时,五官以正人位。人与天调,然后天地之美生。”此段文字认为宇宙的和谐是美的根源,而五声之和能促进宇宙之和,通过五声确立五行、五官,才能使“人与天调”,天人合一,产生天地间一切美的事物。

而在《吕氏春秋》的《十二纪》中,则将音乐与自然的关系具体化了,依据五行的属性,每纪之首篇分别将五音十二律与五时十二月、五方、五色、五味、自然变化、农事活动联系起来,形成了一个时空统一、包罗万象的宇宙图式,这一宇宙图式中的一个突出点就是五音对应五时,十二律对应十二月。《音律》篇认为五音配五时是决定于自然之风,即认为春季之风温和,其音适中,定为角音;冬季之风寒烈,其声尖细,定为羽音,如此等等,进一步肯定了音乐与自然的关系,突出了艺术来源于自然、艺术与自然统一的思想,其“天人合一”的色彩极为鲜明。

(二)阶名与五行的关系

文献中有关五声音阶的记载,大都结合了“阴阳五行”思想,用“五行”来解释阶名,即:宫为土、商为金、角为木、徵为火、羽为水,“纳音五行”,使之成为了神秘五行学说的一部分。

《白虎通义·礼乐》中记载:“五声者何谓也?宫、商、角、徵、羽。土谓宫,金谓商、木谓角、火谓徵,水谓羽。《月令》曰:‘盛德在木,其音角。’又曰:‘盛德在火,其音徵。盛德在金,其音商。盛德在水,其音羽。’所以名之为角何?角者,跃也,阳气动跃。徵者,止也,阳气止。商者,张也,阴气开张,阳气始降也。羽者,纡也,阴气在上,阳气在下。宫者,容也,含容四时者也。”这是用阴阳五行思想来解释五声的典范。

五行是古代思想家从劳动者漫长的生产实践中总结出来的,是中国古代历史条件下物质生产和物质生活所不能离开的五种物质,同时又被看作是构成万物的五种物质元素。《尚书·大诰》曾记述了古代人民对“五行”的歌颂:“孜孜无息!水火者,百姓之所饮食也;金木者,百姓之所兴生也;土者,万物之所资生,是为人用。”由此可见“五行”在古代人民的生活中是多么重要。正因为这五种物质元素同古代人民的物质生产和生活分不开,而人们对于味、色、声的感受不可能脱离与其物质生活有着密切联系的各种事物,所以古人对味、色、声的感受就同这五种物质元素联系到一起。于是,同“五行”相对应,产生了“五味”“五色”“五声”的观念。《左传·昭公元年》中医和说:“天有六气,降生五味,发为五色,征为五声。”其对应关系如下所示:五行:金、木、水、火、土。五味:辛、酸、咸、苦、甘。五色:白、青、黑、赤、黄。五声:商、角、羽、徵、宫。

就“五声”来说,对宫、商、角、徵、羽的规定是同乐器的制造演奏分不开的,乐器的制造同金、木、土等材料分不开,而制作乐器的过程则离不开水、火,所以说两者间的对应关系也有一定的现实依据。

(三)五行与伦理的关系

自西汉以降,阴阳五行学说便主宰着古代中国文化的发展方向,而西汉以降的“儒”“道”都使用公认的阴阳五行表述体系,而儒家思想体系自西汉中叶以降,长期居于官方哲学的地位。儒家把人间的纲常伦理视作“天经地义”的宇宙道德律令,通过上揆天道、下质人情,以明“天人相与之际”,进而与“天地合其德”。儒家思想强调“礼”,重视等级伦理关系,追求社会群体的统一、上下等级的统一。在这有必要提的是,“大一统”是中国古代最具特色、最令人惊叹的文化现象,从秦始皇一统天下到清末,两千多年的大统一,人们能感受到其中巨大的凝聚力量,而阴阳五行隐喻、象征着天、地、人的大统一,天、地、人三道因阴阳五行而相通,而“王”,正是贯天、地、人之道的参通者,称为“天子”。故在五行思想中,君王位于首,等级排列为“君、臣、民、事、物”,与“土、金、木、火、水”相对应,这样一来,五行之间也具有了等级伦理关系。

古代的中国,天文、五行、律历与帝王统治有着最为密切的联系,中国古代的术数中,天文、五行、历谱、蓍龟等都是“圣王所以参政”的。历谱,《汉书·艺文志》称其为“圣人知命之术”,常与“律”并,因此往往律历合称,不少史书有《律历志》。律者,首先是指音律,音律同样显示着天人之道,其用亦在行王政、明教化。

综上对阶名起源问题的探讨,可以看出音乐与中国古代文化的关系是十分密切的。音乐是诸多文化中的一种,在历史的发展长河中,音乐文化也必然跟随着大文化的发展趋势向前走。古代文化经历了由图腾崇拜到自然崇拜,再到人的主导地位的提升过程,阶名也在此影响下经历了从与天文的密切联系(自然崇拜)到与五行思想的密切联系(人为的作用)的过程。