中西刺绣文化在大湾区服饰艺术创新中的融合*

——以粤绣传承为例

2022-07-27杨秋华

杨秋华

(深圳职业技术学院 艺术设计学院,广东 深圳 518055)

岭南文化源远流长,具有“国家级非物质文化遗产”和“中国四大名绣”之一双重美誉的粤绣,不仅承载了岭南文化的独特内涵、鲜明的岭南地域特征,也是促进大湾区服饰设计不断融合创新的重要文化资源和极具地域特色的设计元素[1]。近年来关于粤绣以及粤绣在服饰设计中运用的研究成果,较少置于全球化的视野中去比较、思考,使得粤绣创新应用的研究缺乏开阔的国际视域和多种文化交叉创新的深度、广度。本文将依托大湾区服饰贸易快速发展的优势背景,探索粤绣与欧洲刺绣融合在大湾区服饰设计中的创新机制,为粤绣深层次的传承、时尚发展等方面提供新的理念与设计发展路径。

1 研究综述

粤绣是“广绣”①和“潮绣”②的总称。自古以来粤绣以其用线多样、色彩明快、装饰繁缛而闻名于海内外[2]。其自明代肇始就经由海上丝绸之路远销到欧洲各国,成为欧洲贵族们喜爱的服饰装饰品,见证了古代中西方服饰文化交流的历史[3]。

目前针对粤绣研究成果主要集中在以下四个方面:一是从粤绣的历史发展和地域因素,来探讨其艺术特征和审美特质;二是粤绣的刺绣语言技艺研究;三是描述粤绣的“西化”特征,如明清时期广绣在海外市场的需求地位以及西方绘画艺术对其影响等;四是针对粤绣的现状及发展前景,探讨如何应对并突破销售市场萎缩、后继人才匮乏等生存和发展困境[4-6]。但上述研究较少涉及粤绣在中西结合的背景下进一步创新的问题。

2 海上丝绸之路与中西刺绣文化融合

2.1 粤绣历史及发展现状

据可考的史料,粤绣的萌蘖可追溯到唐代,距今已有一千多年的历史。唐代苏鹗在《杜阳杂篇》中就有对粤绣精湛技艺的描述:“永贞元年南海贡奇女眉娘,年十四,工巧无比,能于一尺绢上绣《法华经》七卷,字之大小,不逾粟粒而点划分明,细如毫发,其品题章句,无有遗阙。更善作飞仙,盖以丝一钩分为三股,染成五色”[7]。明朝中后期,随着海上丝绸之路的扩张和对外贸易的不断扩大,粤绣逐渐形成自己独有的岭南特色,深受欧洲贵族们喜爱,被誉为“中国给西方的礼物”[8]。清代乾隆年间朝廷颁布法令,西方商船只能在广州港停泊,极大地促进了粤绣的传播。广州“锦绣行”刺绣行会的成立以及专做刺绣出口贸易洋行的出现,从海外贸易的角度推动了粤绣的国际化发展,使粤绣名扬海外。为了加强粤绣技艺的提升和传承,公元1875-1908年(清光绪年间),在广州创立了专门教授刺绣学科的缤华艺术学校。1915-1929年间,缤华艺术学校的作品多次在国际大赛中获奖,如《孔雀牡丹会景》(余德作品)1915年在美国巴拿马万国博览会上获得一等奖。粤绣在国际上得到了较高的评价,获得欧洲各国及美国的青睐,目前在英国、美国、法国等国家的博物馆均有粤绣绣品收藏[9]。20世纪50年代,在“百花齐放,百家争鸣”方针的促进下,涌现出一批优秀的粤绣名家,如粤绣大师黎沾、余德、怡然等粤绣艺术品因其浓厚的岭南刺绣特色,深受港、澳同胞和国际友人的喜爱,仅1979-1981三年间就有250件(套)的粤绣作品成为出国展礼品。但随着工业化和数字技术的快速普及,快时尚成为现在人们乐于接受的消费形式,而耗时耗力的传统粤绣工艺却受到了前所未有的冲击,从业人员锐减和产品滞销成为当下不得不面对的现实问题。

2.2 中西文化交流对粤绣特征形成的影响

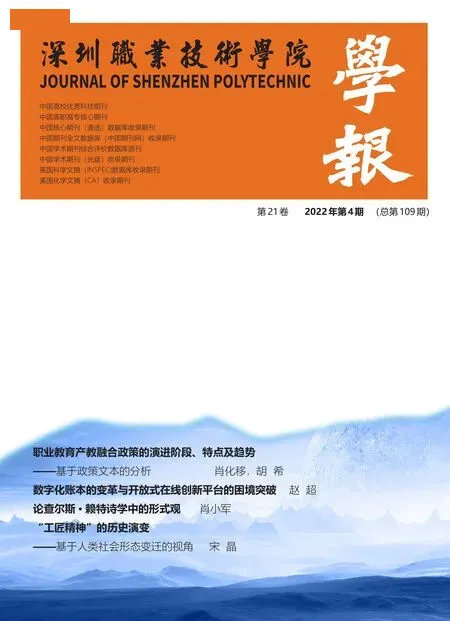

清初,广州绣坊开始接单加工英国的服饰刺绣装饰,也因此粤绣开始受到西方审美情趣的影响。粤绣工匠们为迎合西方消费者,开始在粤绣题材、造型、装饰及针法表现等方面融入西洋画等西方元素及艺术风格,形成了“采中原之精粹,纳四海之新风”的特色。其构图饱满,题材广泛,色彩浓艳丰富,在原有岭南特色基础上融入了西方艺术元素及绘画风格,注重光影对比关系。工匠们还将独特的留“水路”的刺绣技法运用到作品中,形成了用线多样、用色明快、对比强烈、装饰花纹丰满、多用金线绣外形轮廓、讲求华丽效果等独有的中西融合的特征[10](图1)。18世纪中后期,粤绣中还流行精美华丽的用羊皮金作衬进行纳丝绣的“皮金绣”,创造出用孔雀毛编成线以及用马尾鬃缠绒作勒线的刺绣方法,这些独具匠心、中西融合、特色鲜明的刺绣技法,与中国乃至西方的传统刺绣有着极大的区别,将实用性和商业性融为一体,为东方艺术在西方的传播和推广起到了重要的推动作用。

图1 具有中西融合特征的粤绣产品

3 粤绣中西融合创新在大湾区服饰设计中的实践途径研究

如何将粤绣的创新和应用做到既具有传统精髓又符合全球化背景下不同文化的审美理念,在传统与现代科技、东方文化与西方文化的多元融合中进行设计创新,对于大湾区现代服饰艺术创新发展具有重要意义。

3.1 探寻中西刺绣在服饰设计中时尚叙事的交叉点

15世纪在欧洲兴起的“中国风”设计,就是中西时尚叙事融合的很好例证。在这种“中国风”的设计中,西方设计师运用了很多让西方消费者倾慕的中国文化元素,但在设计观念和叙事方法上是西方的、时尚的,是中西叙事方法的一种融合。

以中国文化底蕴作为中国当代服装设计的发展底蕴,使中国设计具有独特的文化张力和民族个性,是我们必须遵守的基本准则。但作为时尚前沿的大湾区服装设计行业来说,如果只注重民族文化的叙事形式,而忽视了国际性和西方消费者乐于接受的时尚叙事主题、方法,那我们的设计与产品很难得到西方消费者的认可和接受。

3.2 寻求简约而不简单的异质性服饰元素创意再组合

粤绣是一种传统手工艺,要焕发其新的生命力,必须紧跟时代潮流,与时尚流行元素以及符合时代特征的造型、装饰、工艺、色彩紧密结合。所谓异质性元素创意再组合,可以从几个方面来考虑和拓展:

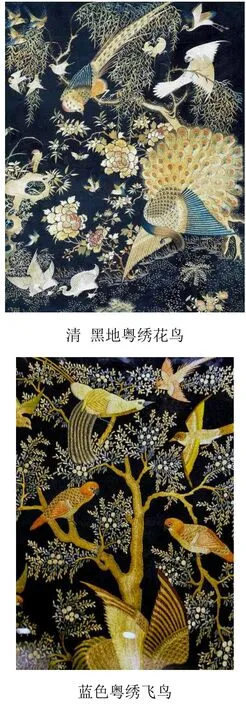

其一,是设计主题和设计观念的创意再组合。粤绣作为一种传统手工艺,其应用与表现经常受到中国传统人文和艺术思维的限制,更多表现民族元素、民族特色的彰显。而西方刺绣中很多元素都是根植于西方传统文化的,比如基督教艺术,皇权观念等。我们可以运用国际流行趋势和现代服饰文化观念,将两者有机的再组合。曾经有学者提出:粤绣在服饰品设计中的应用可以尝试与波普风格图案、嬉皮风格图案、学院风格的纹章图案,甚至朱伊图案、爱斯基摩纹样、他巴纹样、印加纹样等国内外流行图案风格相融合[11]。笔者认为所谓的创新,并非是这种两种形式的简单叠加,而是要在理解中西文化内涵之下的重构,是在符合时尚流行趋势下的融合再现。其二,是中西服装和刺绣面料的创新尝试。传统的粤绣以丝绸为主,而现代服装使用的面料千变万化,薄型面料、生态面料甚至是金属面料已成为时尚服装的重要选择之一。如何尝试粤绣与各种面料的碰撞融合,使传统刺绣在新型面料上获得时尚表达的重生,也是元素异质性创意再组合探索的重要内容。其三,如何从西方传统刺绣和现代服装刺绣的材料中发掘更符合现代服装装饰特征、审美特征的新材料、新绣法,也是异质性服饰元素创意再组合的途径之一(图2)。

图2 粤绣(潮绣)在现代服装设计中的运用(盖亚传说)

3.3 探索服饰文化生态新感知下的互动焦点

生态资源问题涉及人类对有限资源的合理利用,绿色生态观念已逐渐成为人们关注的热点。无论国际服装领域还是国内服装领域,都开始关注和重视生态服装的设计,努力发展生态服装设计的创新方法。

服饰生态设计中,人们关注的焦点包括生态材料、生态制造和服装的面料再造与材料回收再利用。我们都知道中国传统服装的装饰是平面化的,而不是依据人在装着条件下可展示的主要部位来设计的。如果从生态理念切入,我们可以根据现代服装的特征和日常生活行为的特征,减少刺绣装饰的面积,突出刺绣对穿着过程的有机体现,使刺绣装饰的目的和过程更为简约和生态。同时,传统粤绣工艺绣工复杂、绣工成本高,很多服装在被弃用时,其中的刺绣部分还比较完好或还可以回收再利用。我们可以在服装设计的时候考虑绣片的镶嵌性或可移动性,以保证粤绣旧衣的生态再利用,也可以使同一绣片在不同场合、不同需求下更多的发挥其装饰的效能与作用。

注释:

① 广绣是指发源于广府地区的民间刺绣工艺,主要包括珠三角地区的广州、东莞、番禺、顺德等地。

② 潮绣是指发源于以潮州为中心的潮汕地区的民间刺绣工艺。