“京津画派”专题访谈(上)

2022-07-27

(中国画学会副会长兼秘书长):谈中国画的继承与创新,传统是不可回避的话题。如何面对传统既是现实之问,也是历史之问。如果放在中国画的历史文脉中来观察,中国画的传统大体可以分为古代传统和近现代传统。古代传统有着漫长的时间积淀,是在内亚文明的自足生态逻辑中发展形成的。近现代传统起于西学的输入,在“新文化运动”的语境中经历了求变、改造和转型的历史性变革。相对于古代传统,这个传统或可以称为“新传统”。

近现代百年的中国画变革,是围绕中西体用这一主题铺陈展开的,由于地域文化生态的不尽相同,出现了多种形式的画家结社,他们通过画展、办学、出版刊物等阐述各自的文化立场和艺术主张,由此带动了一方,影响周边的绘画风尚。以金城等人为代表的“京津画派”在“精研古法,博采新知”的理论旗帜下开始复兴中国画的探索,在今天仍有借鉴意义。

中国画学会“画学丛谈”栏目特邀了杭春晓、邵军、于洋、倪葭、张涛等五位研究近现代美术史论的中青年理论家,就“京津画派”的艺术探索和画学思想谈谈他们的看法和见解。

(以下文字根据提问将五人的笔谈按问题合并归类编辑。)

一、“京津画派”是近二十几年来才被学界逐渐接受和使用的画派名称,一般指民国初年活动于京津两地的传统派画家群体,请您谈谈“京津画派”的实际情况和它的名称问题。

(中国艺术研究院美术研究所研究员、博士生导师):“京津画派”这个概念的产生并非学术化的生产,实际上最早是出现在拍卖系统中,在组织一些专场概念的时候,将民国时期北京和天津画坛上的一些画家,组合成“京津画派”这样一个专场概念。从拍卖市场上产生出的画派,是一种商业机制的创造,但这个概念在后来的演化中逐渐流通到学术界,一些学者也逐渐开始使用“京津画派”这个词汇。“京津画派”不是一个在历史发生过程中由画家本人所结成的具有明确宗旨、活动范围和性质的一系列绘画群体,它不是历史的自然发生,而是因为后世某些商业宣传所导致产生的一个画派。所以在我看来,“京津画派”并非一个严肃的学术概念,而是一个市场化概念,那么我们今天在动用这个概念的时候,必须不断地警惕这个概念在它产生的实际情况中所隐含的一些陷阱。

“京津画派”作为一个后见之明,就是后来的这样一个概念,用它来概括前面的这种绘画现象也存在着一种方法论上的风险,就是用后见之明中的简单逻辑遮蔽了历史现场的众多丰富性。比如说,我们将“京津画派”视作一种具有明确风格和艺术追求的艺术想象的话,本身就掉到了一个陷阱中。

(中国传媒大学教授):的确,“京津画派”这一名称受到学界关注和重视时间并不长,但是“京津画派”画家群体的活动却是历史事实。换句话说,这个名称是后来才有的,但这个画派却是客观存在的,指的是民国初期以来活动于北京和天津的传统派画家群体所形成的画派。起初,在绘画领域,“京派”这个名称也有人使用,但因为“京派”指代比较宽泛,文学、戏剧等领域都在用,因此用来专指绘画反而不明确。大概在2000年前后,美术史论界学者们习惯的用法还是“民国初年北京地区传统派”,之后才逐渐在出版、拍卖等领域出现“京津画派”这个名称,并逐渐被学界接受。

我个人觉得,“民国初期北京地区的传统派”就是京派,而当时天津地区活动的画家虽然类型多样,但是其中走传统派道路的画家群与北京地区传统派画家事实上是一体的,主要是由北京的传统派绘画社团派驻天津活动的画家构成,因此两地传统派画家合称“京津画派”是没有问题的。

当然,也有一种看法,认为“京津画派”过于庞大和松散,似乎不能构成那种传统的地方画派。这个问题也要历史地看,如果跟明清时期以一地一两位画坛领袖所创立、且有较为单一画风的那种地方画派作为标准,“京津画派”当然有许多地方与之不同;但是,一个画派之所以有画派之目,主要还是因为它可以非常清楚地与其他地方画派相区别,从这个意义上说,“京津画派”与当时的“海派”“岭南派”以及各种新式画派相区别,其整体性是非常明显的,区分度也是很高的。从其内部来说,虽然有各种团体,如中国画学研究会、湖社画会、松风画会、宣南画社等,但都走传统的道路,遵循近似于“精研古法,博采新知”这类提法的理论主张,也有相对比较核心的人物,画风虽然各有不同,但都属于传统的路子,在西画冲击的背景下,其画风是相对统一的,很明显,它就是一个体量巨大的画派。不过,虽然“京津”是地名,是不是要将之仅仅看成一个地方画派,这个还可以再讨论。因此,我认为“京津画派”作为画派不但是客观存在的,而且这个名称的概念指代也很清晰,用起来也方便,而且在中国画的近代发展史上,“京津画派”意义重大,美术界、学界应该多加关注和研究。

(中央美术学院教授、博士生导师):20世纪关于地域画派的追溯命名与研究观念,一直是美术学界讨论的热点话题。自“京津画派”与“海上画派”“岭南画派”等共生并存之日起,这一画人群体和画坛现象就在中国近现代美术史叙事中产生重要影响。值得注意的是,作为一个画坛流派的“京津画派”,不仅指涉地域上的北京、天津地区,甚至整个华北地域,更是一个文化集群概念,因此也带有华北地域文化的整体特点,涵盖了20世纪上半叶以来汇聚在京津地区的画家群体的风格总和。在这一画派概念的背后,画家群体范畴、整体艺术风格随着百年画坛发展流变而发生了诸多变化,直至今天,“京津画派”早已超越地缘局限,成为一个风格多元、构成复杂而又呈现出自身文化个性与地域特点的中国画流派,凝结着传统文脉京津地域画风的延展流变,汇聚着当下不同艺术风格观念的化合融创,具有它新的时代内涵。

(中央美术学院副教授、硕士研究生导师):“京津画派”有时候也被也称为“京派”,实际是近几十年学术建构起来的一个概念。很大程度上是针对“海派”绘画而言。而一般近现代艺术史著作,涉及近现代中国画,似乎也渐渐默认了这种地域划分形式,大体以“海派”“京派”“岭南画派”做一概述。如果要做一下溯源,早在民国时代,即有“京派”、“海派”之分,但是其实际指涉范畴也仅在文学和戏剧领域,在绘画领域的地域特色并不十分凸显与强调。“京津画派”在笔者印象中应该是2000年初由于艺术市场的兴起,以及一些民国活跃于京津地区的画家,被学术史重新发现与研究,由学术与市场的共同推进,演化出了“京津画派”这一名称。但是就目前看来,有关“京津画派”的研究还是非常薄弱,远远没有积累起有如“海派”抑或“岭南画派”那样的研究厚度与学术成果。

(清华大学艺术博物馆副研究馆员):“京津画派”我感觉可以解读为“京津”+“画派”。首先“画派”是在共同的艺术主张或相近的审美情趣指导下进行绘画创作的画家群体,这些画家或有师承关系或在艺术创作中相互影响,画派中会有权威性、核心性的人物,画派也具有时代性和地域特色。纵观画史,我国多以地域为画派命名,比如常州画派、浙派、吴门画派等等。

稍稍回顾下20世纪30年代文学界的那场“京派”“海派”论争。我想说的是,文学领域的诸位大家在当时已经敏锐地感知因京沪政治、经济、文化氛围的不同,导致艺术的不同。也就是地域文化在艺术中的反映。

“京津”是一个地域界定,正如海派是以上海为活动中心,辐射江浙地区。“京津”也是有着主从关系的。艺术流派的确立是绘画体系得以建立的核心问题。“京津画派”主要指以北京为核心并辐射天津等地区形成的画家群体,群体的主体艺术风格更贴近传统,并且以保存国粹为主要的理论主张。很多理论家都以1920年中国画学研究会的成立,作为“京津画派”确立的标志,并在20至30年代奠定了基本的格局。

我记得读到《蒋梦麟自传》中《杭州、南京、上海、北京》一文,虽然是南方人士,但是通篇文章都难掩对北京的喜爱之情。他赞美北京是“艺术和悠闲之都”,而这种调性来自何处?它来自北京的整体文化与艺术氛围,“你可以跑到戏园里去,欣赏名伶唱戏。他们多半唱得无懈可击,声声动人心弦。要不然你就跑到故宫博物院,去欣赏历代天才所创造的艺术珍品。……‘京派’作风,就是在这种永远追求完美、追求更深远人生意义的氛围下产生的”。北京曾是辽金元明清的都城,有着悠久的历史,有着得天独厚的艺术资源。京畿之地是孕育此画派的主要土壤,当时的“京派艺术”是在文学、戏曲、绘画领域全面繁荣的,“京派绘画”是在这片底蕴深厚的土地上开出的绘画艺术之花。

天津与北京毗邻,双城互为近邻,使得两地文化艺术活动和画家交流频繁,所以会有学者提出“京津不可分”的观点。很多画家在两地都有较长时间的停留,对两地艺术均颇有影响,比如陈少梅、溥佐等,还有的艺术家早年习画时有加入中国画学研究会或湖社的经历。作为近代率先开埠的城市之一,“津门画派”对域外绘画的借鉴也是一方面。

我们本次讨论的“京津画派”不是“京派”+“津门”,是指两地偏重传统的画家群体,既不是对津门绘画的全貌描述,也不是对北京画坛的整体讨论。正如题目所说的,是针对“活动于京津两地的传统派画家群体”。

二、我们知道“京津画派”实际上非常复杂,不但人员众多,而且各种团体、画会林立,这使得他们事实上有着各种不同的风格和类型,您是如何认识其中的各种风格类型的?

这实际上由第一个问题就引发了,“京津画派”并非一个真正的画派,因此它会形成所谓复杂性,各种团体、画会林立,有各种不同的风格和类型。这些现象,恰恰说明了第一个问题中“京津画派”的非学术性。

正像我前面谈到的,“京津画派”内部有很多的团体和组织,绘画风格和路子不尽相同。我记得薛永年先生曾经将它们细分为七种风格类型,可以说是学界对其画风区分最为细致的研究了。如果从整体上看,这些画家的画风我们大致能看到三种比较明显的类型:一种以陈师曾为代表,走的是传统文人写意画、墨戏画的路子。其基本观念表现在陈师曾《文人画的价值》一文中,强调学问、才情、人品、书法等传统文人画的必备素养,贺良朴、姚华、余绍宋、汤涤、林纾、周肇祥、陈年、王云、凌文渊等一大批“京津画派”中人都属于这个类型。第二种以金城为代表,走的是传统文人正规画的路子,强调唐宋传统的重要作用,能突破元明清文人写意画的单一路径,认可南北分宗理论中北宗画的艺术价值,溥儒、陈少梅、刘子久、吴镜汀、金章、祁昆、刘凌沧、管平湖、徐燕孙、于非闇、王心镜等,以金城弟子人数居多。第三种是以胡佩衡为代表,主张在中国丰富的古代传统基础上,适当参学西法或日法,强调写生与创作的平衡关系,惠孝同、秦仲文、马晋、陈缘督、颜伯龙、溥松窗、周怀民、李可染等皆是这个路子。当然,如果在这三个类型中再进行区别的话,还有很多更细致的区分,但是我觉得,从这三个类型可以基本看到“京津画派”在风格选择上大的方向和路径。

中国近现代美术史上一般认为,“京津画派”主要起源于民国时期几个具有代表性的中国画团体,尤以宣南画社、中国画学研究会、湖社画会和松风画会最具影响。这些画会社团带有民国时期整体的文化风格与艺术趣味,在中西、古今、新旧文化的交汇点上延展传统画学文脉,为近代中国画的发展做出了重要的贡献。以1920年由北京地区画界领军人物金城、周肇祥、陈师曾等人发起成立的中国画学研究会为例,画会领导人物及成员多在国民政府任职,画会又得到民国政府大总统徐世昌的支持和庚子赔款资助,所以这一社团能在20世纪20年代初期西学东渐和“新文化运动”的风潮下,以“精研古法、博采新知”为宗旨,提倡研学宋元及南北各家,不专宗“四王”,旗帜鲜明地反对革新派、融合派的革新思潮,同时在画学领域交流切磋、传道授业、出刊办展,组织传统画学创作研究的教学活动,除每月逢三、六、九日开会观摩,还组织画家参加中日绘画联合展览,为传统中国画的国际交流传播做出了贡献。中国画学研究会自成立初期的30余人,到1926年金城去世后其子金潜庵在中国画学研究会之外成立湖社画会,并在20年代末达到鼎盛时期,其影响也逐渐越出了北京的地域范围,渐及天津以及其他北方地区。

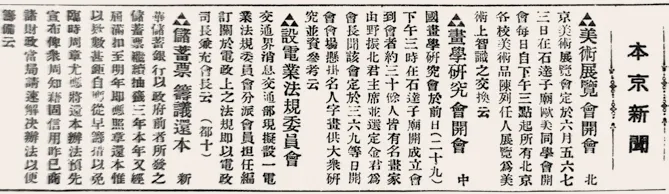

1920年中国画学研究会成立合影

《晨报》1920年5月30日报道画学研究会成立

中国画学研究会和湖社画会的影响,实际上一直延续到20世纪后半叶。1957年北京中国画院(北京画院前身)成立,北京众多传统派名家进入画院,原中国画学研究会和湖社画会的诸多画家如陈半丁、徐燕孙、惠孝同、马晋、胡佩衡、徐聪佑、吴镜汀等都进入画院,成为北京画院第一代创作主力,也深刻影响了京津地区中国画的发展路向。

:作为明清帝都,北京积累了非常丰厚的历史与人文底蕴,民初定都南京,尤其1927年北伐成功之后北京改名北平,这里就混杂了传统与现代、中国与西方各种视觉因素的碰撞交融。北京先后成立了北大画法研究会、中国画学研究会、湖社画会(包括湖社画会的天津分会)等,画会宗旨与人员构成极为复杂,画家身份既有官员出身的跨界画家周肇祥、金城、余绍宋等,也有出身旧王室的溥心畬、溥雪斋等,还有旧式文人出身的林琴南等,新式知识人背景的陈师曾等。就画作风格本身而言,很难纯粹定义为传统或是现代。薛永年先生有关民国北京地域画家风格特色的研究文章之中,仅仅以偏于传统一路的画家举例,即有七种取法风格之多。实际即便是一位画家,在不同时期风格也多有变化,譬如以“善写四王一路”山水而著称一时的林琴南,居然也会用中国山水画法表现他并未亲眼见过的尼加拉瓜瀑布;有“北平广大教主”之称的金城画作中,既能看到郎世宁的影子,也能看到水彩画的某些特性。陈师曾的画作特性更为复杂,如其《北京风俗图》,即掺杂着传统文人戏笔与西方漫画的杂糅特色。如果想充分认识北京画坛,或者说“京津画派”,还需要继续完成大量翔实而充分的个案研究积累,再作宏观概述。如此的学术阐释,才是有效和有价值的。

《湖社月刊》封面

《绘学杂志》第一期封面

《艺林旬刊》第一期

民国时期美术社团风起云涌,据学者统计,此时期国内人士及海外留学生组织的各级各类美术社团有300余个。与民初的另两大美术重镇——上海和广州相比,北京的美术社团不在多数,且出现时间比上述两地稍晚。当时北京的美术社团有无声诗社、宣南画社、北大画法研究会国画班、中国画学研究会、北平艺社金石书画会、松风画会、湖社画会、艺林画会、雪庐国画社等。这些社团我大概按照时间顺序罗列了一些,也并不全面。其中比如无声诗社、宣南画社、松风画会等仍旧延续着传统雅集的那种艺术沙龙模式,中国画学研究会、湖社画会的出现则标志着从传统雅集向现代社团的转型。

绘画风格这个问题,我认为还是采用以分科为主的方式,分别讨论下。我从山水、人物、花鸟这几大方向谈一下。我们可以看到很多非京籍的画家来京后实现“京城变法”的有趣现象。由此可以反映出环境氛围对于艺术家风格形成的重要性。

自晚清至民国初年,当时的画坛以姜筠、林纾为旧京山水画坛的巨擘。姜筠的山水主要宗法王石谷。黄宾虹曾谈到“京师近二十年来,画家无不崇尚石谷的风气均与姜筠的倡导有关”。林琴南的最后时光是在旧京度过的,他学画最初师从福建当地的花鸟画名家陈文台,这个过程长达26年之久,他将陈文台花鸟画的墨法用于山水画的创作。随着阅历的增加,他又专注于师法蓝瑛、沈周。到京城发展后他的眼光与观点再次发生了改变。他在其《水墨山水》上题写道:“墨井风流二百年,一时同调只耕烟。迩来抛下蓝田叔,吮笔来师水墨仙。余少时喜作大屏巨幛,月可两纸。气调近蓝田叔,潞河刘仲维极论以为外道,五十以后始改辙,师清晖老人。前数年从刘聚卿家借得渔山真本,寝馈三阅月,恍然有得。知黄鹤山樵家法矣,此欲东坡所谓鳌山悟道时也。”入京后他的山水画开始学习吴历、王翚、王蒙。林纾是理论与绘画并重,所以对自己画风的转变谈得比较多。另一位南方籍的画家萧愻,早年随同乡姜筠、陈昔凡学画,曾为姜筠代笔。此后萧愻出游西南、东北名胜,行万里路,开阔艺术视野。当他再次回到北京,见到展览会中石涛、半千、瞿山画作,于是舍弃旧风,自创一格。从他的画作中可以看到石涛、梅清的山石结体造型,用墨又是从龚贤处得来的。他的积墨法由“黑龚”而上溯吴仲圭的湿墨法,湿笔重墨,层层积染,墨色沉郁,体现山水间的雾气弥漫,画面有苍翠欲滴之感。北京本地的山水画家多承“四王”韵,又加之对宋元风骨的追根溯源,对“四僧”“新安画派”的广泛学习,山水画呈现出博大深厚、植根传统的风格。

人物画就目前所见到的作品分析,可分为传统题材绘画、肖像画、风俗画和表现现实的绘画。继承传统的绘画所描绘的对象多为文学作品中的经典形象,不论是形象还是构图多延续着前人的程式和画法;有具备写实元素的人物肖像画,人物开脸逼肖,形象较少激烈的动态,画面环境多选择山水与园林,题材的怀旧感很强。正如金城在《画学讲义》中谈道:“人物最难于开脸,盖贫富穷通精神志趣,自将相隐逸,至于舆骑皂隶,无不于脸上分之。”继承风俗画的优良传统的绘画,以普通市民的日常冷暖为选题,以陈师曾《北京风俗画》为代表,其以简练笔墨,描绘京城民众的生活。与此同时,有些画家注重西方画学知识的学习,并进行写生。如《湖社月刊》中曾刊登,湖社的成员到协和医院画各种骨殖。

相较人物画和山水画,花鸟画的描绘对象不仅指狭义的花卉、禽鸟,而是泛指山水、人物以外的植物和动物绘画。广义的花鸟画包括:蔬果、花鸟、翎毛、鞍马、走兽甚至神话中的龙凤等等。民国时期画坛的花鸟画有几种风格,一类较为工致,延续宋代院体,如于非闇、陈缘督等;另一类为较为疏放的写意,面貌更为多样,有的融陈淳、徐渭、八大于一体,并与“海派”有异曲同工之妙,富于金石趣味,如陈师曾、齐白石、王云等;还有师法李鱓、华嵒等,如汪溶、颜伯龙等;有继承郎世宁,参以西画技法的,如金城、马晋。

其实,除此之外的如逊清宗室,艺术上呈现出相对独立的面貌。他们的山水画基本走南宗一路(溥心畬另当别论,他俨然是以马夏的北宗面貌出现在20世纪20年代的北京画坛的),花鸟画继承院体,笔墨精微,雍容华贵,很多人还兼擅鞍马。

三、今天来看,“京津画派”作为民国以来北方画坛的“传统派”,又有一个比较整体的面目,这是否与其艺术主张和创作观念有关?您是如何看待这一问题的?

我认为这个问题本身首先应当拿来反思。之所以今天“京津画派”还能以“传统”这个概念来作为一个完整面貌,并不是说他们是一个具有明确主张的画派群体,而是在20世纪以后由于“非传统”的西方因素的进入,使得“传统”可以作为一个命题来讨论。这并非说明了他们是作为画派的存在,而是由于有了全新的、非传统的,尤其以西方为代表的这种视觉与艺术的传入,使得原先在自身历史中门类众多的风格可以被打包成一个整体来看待。这个整体的面貌并不是来源于创作或艺术史上某种风格面貌,而是因为有非传统的西方的进入,使得原先面貌众多的“传统”成为一个整体。我们不能因为这样一个整体面貌,就把他视作一个“画派”,否则民国时期无论北京、上海、还是广州地区,只要去画传统,是不是都可以视作一个整体的“画派”呢?这是一个悖论,如果我们以传统、对待传统的态度来决定“京津画派”的立场,将其作为一个统一面貌来看待的话,那么当时在京津之外所有画传统的画家,他们是否都是一个画派的呢?比如说,被视为海派的吴湖帆,他不也画传统吗,那你说吴湖帆作为一个海派跟京津画坛的某一画家有多大的立场区别呢?区别是不具备的。所以,将“传统”视为“京津画派”的一个整体面貌,本身就是一个需要拿来反思的命题,它之所以产生是因为20世纪由于非传统视觉力量的介入,使得传统可以作为一个整体问题来对待,但这一点并不能支撑“京津画派”作为一个地方画派而存在。

其实,“京津画派”的艺术主张还是比较清楚的,这就是由中国画学研究会成立时提出的“精研古法,博采新知”,虽然湖社画会、松风画会等其他团体都有自己艺术宗旨的表述,如“维持古文化,交换新智识”“保存固有之国粹,发扬艺术之特长”等主张,但从中可以看出,都与“精研古法,博采新知”大同小异。虽然这个主张的表述在当时的文化领域也比较常见,但在绘画领域来看,还是能反映出“京津画派”整体上的一个基本艺术理念,这就是立足于中国的绘画传统,即所谓的古法,对之加以研究和发扬,同时强调“新知”对于绘画创造的重要性,尤其是强调了新的题材、新的画法、新的知识以及新的意境的创造和绘画对于认识新事物的重要作用。这实际上是为“京津画派”划定了发展的路径和方向,即深植传统,吸收创造。所以,从这个角度来说,京津画派绝对不是一直以来人们口中的那种“保守派”。

中国绘画史上很多时候都有这种现象,所谓以古为新。“京津画派”出现在一个特殊的时代,它怎么“为新”,在哪些方面“为新”还是很值得探讨的。

在近现代美术史语境中,“京津画派”这一词语已被天然赋予了传统派的意味,民国时期如“京津画派”等诸多社团,大都沿袭了清代正统派的正统画学思想,承续清代“四王”,强调继承古法。一百余年前中国画学研究会成立时订立的宗旨“精研古法、博采新知”,在其后深刻影响了北京、天津地区中国画的创作、教学与研究路向。时至今日,对于传统的价值认知,已历经多轮讨论、省思与再认识,尤其是21世纪以来随着国家实力的增强,全球文化语境下国人对自身文化传统的珍视与认同不断加深,面对传统文化,面对中国画的本体价值,越来越多的有识之士清醒地认识到,对于中国画传统正本清源、深入研究的价值。因此,在今天重新以整体文化面貌提出“京津画派”,对于这项研究课题的推动具有重要的文化价值。

这个问题有两个预设的框架需要打破一下。首先,“京津画派”是否就能够与“传统派”画等号?其次,“京津画派”真有一个所谓的“整体面目”?在笔者看来,民国北京画坛风格极为多元,如果简单用“传统派”和“整体面目”等概念强行概括,会遮蔽掉许多艺术史原境中的复杂维度与弹性空间。民国北京画坛的特色,反而正在于它既不那么传统,又不那么现代;既没那么整体,又没那么零散;既没有“岭南画派”那么极端的“西化”或者“日化”,又没有“海派”那么明显的“商业化”或者“民俗化”。实际很难用一个或几个“艺术主张”与“创作观念”来统一分析。

松风画会成员合影右起溥伒、溥佐、祁崑、叶昀

1912年中华民国的建立,标志着一个新时代的来临。从时间上来看,民国时期只有短短的三十七年,但此时期却是中西绘画竞争激烈、国画发生剧烈变化的时代。

北京自建都,历经几百年逐渐形成为政治、文化中心。尽管“新文化运动”发生在此,但植根传统的传统派画家仍为当时画坛的主流。徐悲鸿曾评价当时的画坛“暮气之深”,以表达对此地新艺术殊少开展的不满。确实北京与上海、广州等其他城市相比,仍属于传统牢固的地区,艺术创作不如上述地区活跃。

19世纪末20世纪初,随着西方列强政治、军事的入侵,西方艺术输入,此时传统绘画呈现的趋向是:一种是引西润中,即引进西方的艺术观念和方法,以融合中西的方式改造旧有的中国画。另一种是借古开今,即保持本土文化的立场,以借鉴晚近失落的传统精华之途径更新旧有的中国画。

金城49岁小像 1926年

前一派的首倡者有康有为、梁启超、陈独秀。康有为认为:“中国画学至国朝而衰敝极矣,岂止衰敝,至今郡邑无闻画人者。其遗余二三名宿,摹写四王、二石之糟粕,枯笔数笔,味同嚼蜡,岂复能传后,以与欧美、日本竞胜哉?……如仍守旧不变,则中国画学应遂灭绝。”对此的解决方法,他提出“合中西而为画学新纪元者”,也就是融合中西的道路才能挽救中国画学。梁启超曾阐述可以借鉴日本合二为一、融合中西的教育方式:“彼邦绘画,受法于中夏,竞采于欧洲,传习之初,由博而一,先以几何物质解剖动植通其方,继以美术文史金石教育风俗昭其趣,渐成非顿,资深逢源,盖若是其难也。”他认为可以引入西方的几何物质解剖动植,以通其方,然后以传统的美术文史金石教育风俗影响创作的意趣,“逢源”中西。陈独秀在《美术革命——答吕澂》高呼:“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神。”陈独秀要求使用西画的“写实的精神”。徐悲鸿在《中国画改良论》中论述:“画之目的,曰‘惟妙惟肖’。妙属于美,肖属于艺。故作物必须凭实写,乃能惟肖。”徐悲鸿所倡导的先“惟肖”再“惟妙”是对陈独秀“写实精神”路线的落实。

与此派不同,陈师曾对待中西文化的基本观点为:我国“美术自古以来最为发达,书画、雕塑、建筑皆能表民国性之特长,为世界所注目”。对传统艺术充分肯定。金城在《画学讲义》中,在当时要求对传统绘画改良、革命的时代氛围下,他似有所指地谈道:“吾国数千年之艺术,成绩斐然,世界钦佩。而无知者流,不知国粹之宜保存,宜发扬。反觍颜曰:艺术革命、艺术叛徒。清夜自思,得毋愧乎?”与此相呼应的美术社团有中国画学研究会、湖社画会。1920年周肇祥、金城、陈师曾、萧谦中、陈年等人发起成立中国画学研究会,“精研古法,博采新知”为其艺术宗旨。1926年成立的湖社画会,倡导“应时事要求,谋美术之提倡”“保存固有之国粹,发扬艺术之特长”。两会的宗旨都是在保存国粹的基础上,采纳“新知”,反映“时事”,观照传统与创新的关系。

就目前所见到的作品分析,两派并不是那般的壁垒分明。如载瀛、载涛善鞍马,溥伒、溥佺诸弟兄秉承家学,明显是清代宫廷绘画中郎世宁的遗韵。而郎世宁即是以中国画的工具、材料、章法、题材,加入西洋画的光影造型、解剖和透视法则,融合而成。民国时期清宗室的鞍马绘画是清代中西融合的宫廷风格的延续。金城所作的《百鸟谱》,以宋代院体工笔花鸟画风,并借鉴西方的生物学图谱方式“得图数百,或正、或侧、或仰、或俯、或飞、或鸣、或宿、或食,奇形诡状,栩栩欲活,多前人未经发明之品,实为飞禽界开一生面。……余惟先生一生精力,大都寄托于绘画之中,此稿以旧艺术灌输新智”,实为20世纪初工笔花鸟画探索出新的方向。金城另一幅无年款的《没骨青绿山水》画作中,可见于对西方绘画色调、光影的借鉴,此作所用的颜料也不是中国画传统颜料,部分采用了西画颜料。

其实两派之间的论证,并不是讨论传统中国画好与不好的问题,而是随着现实的改变,需要一种适合现实的新艺术、新视角。对此,一派要求引入写实的精神,融合中西来改良中国画;另一派提出以传统笔墨求时代新意。在上述两种思想的引导下,出现了同样面向现实,而风格截然不同的作品。陈师曾的《北平风俗画》继承了宋代风俗画传统,以写意的,类似于简笔人物画的笔墨描绘北平人民的生活状态。蒋兆和的《流民图》采取“中国纸笔墨,而施以西画之技巧”的彩墨画,呈现出民国时期劳苦大众的艰辛困苦压抑。(未完待续)

刘子久 松山溪流图 142cm×68.2cm 1953年 天津人民美术出版社藏

刘凌沧 蕉石仕女 67cm×27cm 1941年 天津美术学院藏

萧谦中 万山飞雪 49.5cm×22.5cm 1936年 天津人民美术出版社藏

陈少梅 山居图 83cm×27cm 1948年 天津市艺术博物馆藏

胡佩衡 居然寿者相 97cm×46cm 1937年 天津美术学院藏