地理实践力教育现状与瓶颈突破

2022-07-24吴超

吴 超

(柳州铁一中学,广西 柳州 545007)

1 介绍

高中地理实践力,即将高中地理知识通过考察、实验、调查等实践方式在具体情境中培养其应用能力,其操作上应当包括理论知识构建、情境创设和知识迁移三个步骤。根据课标的要求,高中地理课堂在重视学生对知识的真正理解和认知的同时,可以借助课堂及跨学科的课后实践活动培养学生的实践能力,以达到知识广度和深度的共同铺设。本文侧重于“三新”(新教材、新高考、新课程)时期高中地理实践力的理论方面的探究梳理,结合具体案例,提出提升高中地理实践力过程中可能遇到的问题和挑战,并且提供切实可行的方案和解决办法。

2 理论框架

2.1 高中地理课堂实践教学的具体内容

高中地理实践教学的三个步骤中,理论知识构建大多在高中教学课堂上完成。情境创设是实践的场景,如实地考察的地点(工厂、常见地貌、海洋等),而知识迁移则是如何将地理知识在各个场景中进行应用和迁移,其本身应当包含化抽象为具体和化具体为抽象两个层次,但实际思维过程中更为经常应用到的是前者。

根据地理课程标准(2017)的解读,对地理实践力的内容上进行具体的归纳和分析,可以分为以下五个具体类型(张楠楠,2019)。

本文将从各项实践活动的操作成本、资源需求、操作难度、涉及知识的深度和广度以及推广可能性进行考量,分析其实践内容的优缺点。

第一类,实物模型的制作及应用演示。比如三圈环流模型、等高线模型等。此类实践活动内容通常针对课本中的抽象表述,让其得以实体化和具象化,便于学生通过形成画面感来加深理解,从而深化对课本知识的认知。通常通过教师演示来实现。这类实践活动模型制作材料多样,学校制作效果不佳。目前模型多采用购买形式。其优点在于实物模型可重复利用,有效降低成本。

第二类,课堂模拟实验。比如锋面形成模拟实验、热力环流模拟实验等。而基于模拟实验的难度和器材限制,实际上大多数情况下教师是通过播放视频等方式进行演示的。这类实践活动看似最困难,实际上可操作性最高,通过视频和幻灯片就能很好地达到目的,是一个较为容易得到教师广泛采用的方式。但是一方面因为视频获得渠道或内容与课堂契合度等原因,可能得不到教师和学生的重视,另一方面,实际上拥有覆盖各班的投影仪和电脑等器材对于一些地方的学校来说,也是一件非常奢侈的事情。

第三类,户外观测与测量。比如正午太阳高度角测量、太阳黑子及月相测量等。这类实践活动大多数涉及的是天文地理的内容,而天文地理虽然概念诠释上较为深奥和复杂,但具有实操意义上的广泛性,因而在时间和空间的需求上就会小得多。比如教师只需要在天气晴朗的时候带领学生到操场上竖一根棍子就能完成太阳高度角日变化的测量实验。

由于其消耗时间短、操作简单、实验门槛低、物质需求低、结果呈现直观清晰,相对而言是较为常见的一种地理教学实践。

第四类,参观考察,即体验式教学。这类实践在体验上与上一类非常相似。这一项活动也与学生日常生活最为贴近,因而“实地考察”一项在某种程度上完全可以通过学生自身的生活经验与体验进行完成。当然,这类活动的实施和效果仍然受制于师生自身的阅历和体验、当地的经济发展水平以及当地本身的自然地理和人文地理状况。对于知识面的广度上的覆盖是很有限的。

第五类,社会实践与实地调研。这是所有实践活动项目中深度最深的一个,但同时也是广度最浅的一个。卓有成效的实践调研需要花费学生大量的时间和精力,也必须要教师进行足够的全程监督、引导和评价,否则很容易造成敷衍了事,收效甚微。同时,实地调研的流程通常会包括方案设计、资源调配、实地走访、跟踪调查、报告形成等多个步骤,其难度较高,也非常考验学校、教师甚至学生自身的社会活动能力以及社会资源。而这类活动往往深度与广度不可兼得,对于现有的以高考为导向的教育环境而言,在所有的地理实践活动中属于性价比最低的一项,在进行推广的过程中需要更深的考量。

2.2 高中地理课堂教学实践力现状及原因分析

根据肖文菁(2015)的问卷调查数据显示,有89%的老师从未组织学生进行任何形式的地理教学实践活动,而实验教学则在问卷发放地区完全处于一种空白状态。而在剩下的11%中,仅有5.5%的教师表示经常组织活动。

而张楠楠(2015)的问卷调查数据同样显示了学生在实践中应用地理知识的能力和素养有所欠缺。调查显示,在涉及日常生活的地理知识,如在调查是否知道农村白天温度一般低于城市时,回答“是,并清楚原因”的学生占比高达77.47%,但是在问“是否知道喜马拉雅山的褶皱山的成因”时,了解的学生仅仅占据了28.68%。这说明了地理知识在结合实践的时候更容易被学生接受和理解,证明了其重要性,但同时数据偏低也说明了学生总体的地理知识素养应用力较为低下。

另一方面,在关于地理实践能力方面,更加直观的调查显示,能够独立完成一些模型制作实验(如等高线模型、正午太阳高度角测量等)的学生均不超过20%,而能通过河流流向判断泥沙堆积岸的则达到67.8%,这实际上说明了学生并非缺乏对于具体现象的分析能力,而是更多的缺乏实践能力、迁移运用能力和抽象思维能力。而后者才正是地理实践力的最重要的方面。

对于造成地理实践力偏低的原因分析,我们可分为以下三点:

第一,根本原因,以高考为导向的教育大环境。由于当前高中地理教育依然主要针对高考,且高考本身也竞争日益激烈,分数是无论对学生还是教师都至关重要的评价指标,复习课时的紧张也就很难要求教学工作的各个参与人员将有限的时间精力投入到地理课堂的教学实践中去。实践教学的成果难以量化,师生内生动力不足。当然,我们不能过度苛责教师和学生的功利化,对于大部分人而言,教育本身不是目的而是工具。要从根本上改变地理课堂实践力低下的现状,必须要从制度上出发,从而改变主观能动性,才可以真正解决问题。

第二,主要原因,教育资源配置不均衡。地理教学实践力不仅仅需要教师本人的重视,更依赖于整个学校的组织和安排能力,而资源的匮乏和物质条件的恶劣是大多数学校面临的最主要问题。在部分发达地区学生已经可以到处进行走访,到科技馆亲自进行大规模的模型制作和展示的时候,更多的偏远落后地区小学校上课的时候播放演示视频所需的投影仪都没有,更不需要去谈论什么课堂模拟实验和实地调研了。他们能接触的世界非常有限,这样在教师进行结合实际举例的时候,都甚至无法让学生理解。

第三,主观原因,内部激励和外部激励的博弈与矛盾。排除没有能力进行实践教学这件事本身,教师和学生也并不认为地理实践是一件重要且有意义的事情。这是多方面原因产生的,但最重要的就是激励制度的缺陷。高中地理实践根本不可能通过像高考那样的统一外部评估方式来进行激励。因而只能通过学校内部设立激励机制来实现,但这种激励机制本身与整个高中教育的外部激励机制是并不兼容的,二者并不一定指向同一目的,因而最终的结局是二者在博弈之后,较为无力的内部激励方式必然起不到作用。而这种矛盾的对立之下,背后正是我们提到的前两个原因。如何将二者进行统一,将是我们需要讨论的最主要问题

2.3 高中地理实践力提升的意义

第一、加深学生对抽象化的地理知识的理解和认知。这是高中地理实践力的最重要的内涵之一。地理学科是以应用为主的学科而不是理论化的学科,但是这一学科的知识展现模式却是非常抽象化的。比如等高线、锋面、洋流、地球运动等大多采用模型的方式呈现,这对于认知世界的方式较为具象的大多数高中学生而言是非常艰深的。同时自然地理涉及大量的二维和三维的图像转化,各类示意图在人文地理中也并不算罕见。地理学科的学习能力本身并不应当被人忽略。

作为教师,对于学生学习能力的构建和学生理解认知的引导是一项至关重要的工作。而实践活动则是以最直观的方式让学生对课本知识进行直接理解的重要手段。而在对于知识表层上的理解,才能够促进学生进行深入的思考和认知。

第二、提升学生学习过程中的情感体验。在讨论学生学习的过程中,我们很容易忽略的是学生的情感体验。但实际上这一点深刻影响到了学生的整个学习过程。大多数学生都是有畏难情绪、有对枯燥知识的本能抵触情绪和遭受打击后的习得性无助等问题的。而地理教学实践将抽象的问题具象化,将复杂的问题简单化,一定程度上可以缓解学生在遭遇学习障碍的时候产生的心理问题。

同时,多元化的教育方式同样也能够激发学生的学习兴趣。仅仅只是课堂授课使得学生得到的心理刺激非常单调,而多层次的教学手段则能够得到学生更多的反馈。

总的来说,对知识的认同是对知识的理解的第一步。从这个角度上,提升高中地理实践力也是至关重要的一步。

第三、提升学生的社会认知水平和社会责任感。地理实践教学不应该停留在地理学科本身,或者甚至高中地理教育都并不应该只是学科的教育。从学生自己的角度而言,他们应当能够获得从地理学科的视角看待世界运行规律的能力。举个例子,通过学习气候知识和农业知识,便能知晓这世界上的天灾人祸的来源,对于自然界的动荡、饥荒、贫困、战争等等都能有所理解。

但如果仅仅停留在冷锋如何形成,西南季风如何导致干旱,这样简单的答题模板和纸面知识,中学生们可能很难去将这一切与他们所处的社会、时代和世界相联系。地理实践力正是一种通过教师的引导将知识进行延伸的方式,这应当也本应当是教育最根本的目的。

3 高中地理实践力提升瓶颈突破与案例分析

案例一:新高考层面推动,新学考效仿,校本试题引导师生关注。

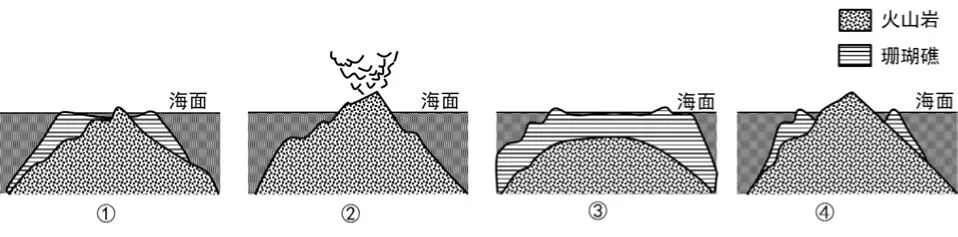

例1.珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩。主要分布在热带浅水海域,造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域,下图示意珊瑚礁发育的一种模式的不同阶段。据此完成第10题。

10.图中所示④阶段珊瑚礁的形成过程中,海平面可能

A.先升后降 B.先降后升 C.持续上升 D.持续下降

【答案为A】

例1题中给出“石灰岩”“距海面25米以内”等文字信息,要通过对④图细微的观察,发现珊瑚礁露出一点海面,可以推导出海面一定有下降的过程,这个推理阶段,需要学生要拥有较强的观察及综合思维推导能力,在AD两选项抉择时,还要设计出好的解题方案:用铅笔在示意图中模拟“先升后降”“持续下降”两种情况珊瑚沉积分布的特点,绘出不同的示意简图,才能充分解题。这个从设计到模拟实施的过程,需要平时教学中意识的培养和足够的训练作保障。

该案例表明,选拔性考试已经推动落实地理实践力的考核。它对于教学的导向作用已经越来越明显。当然,普通学校在平时的阶段性考试中,要进行这类考核难度很大,学校自主命制很多仿效的题目,并不需要学生设计解题方案,甚至一不小心就变成陈述性知识的考核。地理实践力考核命题需要出题老师有非常高的设计能力。建议老师们可以直接选用一些新高考已经开始的省市高考题和全国卷的高考题,或者改编一些地理奥赛的题目,进行训练。

案例二,融入校园文化,打造“一校一案”,增加师生成就感。

例2“我的族谱(口述家族史)~我的家族迁移地图”比赛活动教学设计。

【设计摘要】在“学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义史”活动中,我校确定了“说党史、说家史、说家乡建设成就”的主题活动。其中地理组与历史组合作,将其开展将近十年的家族史校本课程增加一个专项:“我的族谱(口述家族史)~我的家族迁移地图”比赛。活动设计的主要环节如下:

(1)动员学习阶段:专家讲座、开设家史选修课、上届作品展览、从前比赛介绍。

(2)收集阶段:族谱研读、口述家族史确立、走访及资料收集。

(3)整理阶段:案例撰写、PPT制作、地图制作。

(4)比赛阶段:分小组合作比赛和个人比赛,通过班级初选、最后到学校决赛。举办优秀作品展示等活动。

(5)总结。

该案例创造性的将校园传统活动与时代要求结合,立意高远,综合性强,需要老师不仅有过硬的专业知识,还要有一定的思想境界。实践活动不仅仅是把学生的家族史融入地图,延伸引导到我们的中华民族史,可以设计成地理、文学、政治、历史、科学的高度融合的实践活动。方案设计的难点有三个方面,一是抓契合点,校园文化加入地理元素本身就不容易,能紧扣时代要求就更为困难。二是合作要求高,活动的开展不只是与历史老师合作,还要调动学生德育工作部门,甚至社会力量参与等。三是属于课外实践活动,既要有专业性指导,管理的要求也高。

4 结论

综上所述,地理实践力素养形成的关键一是需要教师们有足够的重视,把它和学生的成长和国家的未来联系起来。二是要各级部门引导和支持。三是地理老师要与时俱进,努力专研,寻求突破。高中生地理实践力素养的形成,从教育现状来看虽然不够完满,但随着普通高中“三新”综合改革顶层设计的推动,国家经济发展后资金和人才的保障,教师不断钻研,各种问题会迎刃而解。