三维地震勘探技术在阳泉矿区保安井田的应用

2022-07-23赵世文

赵世文

(晋能控股煤业集团保安煤业有限公司,山西 阳泉 045000)

0 引言

保安井田位于太行山复背斜之西翼,沁水煤田之东北边缘,阳泉矿区西部,隶属阳泉市郊区管辖,矿井批准开采3、6、8、9和15号煤层。勘探区内断层和褶曲发育,煤层埋藏深度和岩层倾角变化较大;地面山高坡陡,冲沟发育,最高点与最低点最大相对高差 337 m,区内主要有4个山梁穿过,多个村庄,高速路、公路、铁路、高压线等障碍物在全区分布范围较广,其地震地质条件复杂。地质任务是:控制勘探区内主要可采煤层底板标高,查明落差≥5 m的断层及其产状,直径≥30 m的陷落柱,波幅≥10 m的褶曲,精度要求满足现行勘探规范,预测15号煤层与奥陶系顶界面之间厚度变化趋势,解释区内15号煤层的厚度变化趋势。

1 地质及地震地质条件

1.1 地层及煤层

区内地层出露,主要为上二叠系上石盒子组、石千峰组。第四系遍布山梁、沟谷两侧阶地。根据钻孔揭露,地层从老到新有奥陶系峰峰组,石炭系本溪组、太原组,二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组和第四系松散沉积。山西组和太原组为区内含煤地层,共有5层可采煤层,自上而下分别为3号、6号、8号、9号和15号煤层。

1.2 地震地质条件

1.2.1 表、浅层地震地质条件

地形地貌:勘探区内总体地形为南低北高,且起伏较大,山高坡陡,冲沟发育,形成中高山地貌。最低点在西南角沟谷内,高程约985 m,最高点为东北部山脊上,高程约1 185 m,勘探区内地形相对高差约200 m。区内主要有4个山梁穿过。

地面障碍物:村庄、高速路、公路、铁路、高压线等障碍物在全区分布范围较广,区内村庄有杨家垴、段家垴、高垴村等。这些复杂地表条件给地震勘探野外测量、布线、成孔造成较大困难,村内的人文活动、人员活动等也会给数据采集造成影响。

激发岩性:区内地表大部分基岩出露,面积约占70%。黄土主要分布于山脊及两侧。①基岩出露区(P2sh和P2s)。主要分布在沟底和局部山顶,受地形限制机械设备的限制成孔难度较大。②黄土覆盖区(Q2+3、Q4)。覆盖面积约占勘探区的30%。黄土覆盖层速度一般为400~800 m/s,为典型的低速带特征,低速层在纵向及横向上厚度变化不一,低速带特征及各向异性差异明显,对地震波的激发和接收影响较大。

综上所述,本区表浅层地震地质条件复杂。

1.2.2 深层地震地质条件

勘探区内主要可采煤层为8号、9号、15号煤层,均为全区可采煤层。

15号煤层厚度3.25~5.27 m,煤层埋深575~860 m,煤层层速度约2 000 m/s;煤层顶、底板岩性主要为砂岩,速度变化在3 000~3 700 m/s之间,煤层与围岩波阻抗差异明显,能够形成能量较强的反射波T15波,区内可连续追踪,是本次主要解释的目的波。

8号煤层平均厚度2.44 m,9号煤层平均厚度1.71 m,8号和9号煤层平均间距为9.87 m,由于地震分辨率的限制,8号和9号煤层地震反射波组,大部分地段将以复合波的形式存在,标记为T9,该复合反射波组是本区主要反射波组和构造解释的主要依据之一。

6号煤层平均厚度1.15 m,3号煤层平均厚度0.76 m,6号煤层距3号煤层平均21.58 m,煤层结构简单,顶板为砂质泥岩、粉砂岩,底板多为砂质泥岩、细中粒砂岩,6号和 3号煤层属局部可采煤层,因煤层较薄,但与围岩之间的波阻抗差异显著,能形成能量较强、波形较稳定、连续性较好的煤层复合反射波组T6,该反射波组是本区主要反射波组和构造解释的次要依据之一。

奥灰顶界面上距 15号煤层间距约85 m,与围岩之间的波阻抗差异显著,能形成反射波组To,但该反射波在时间剖面上能量较弱,波形不稳定。

综上所述,本区深层地震地质条件一般。

2 数据采集方法

2.1 激发与接收因素

经过试验,得出勘探区采集资料采用的各项参数如下

基岩出露:单井,井深≥2.5 m,药量≥1.5 kg。

薄黄土覆盖地段:穿过钙质结核,成孔至基岩面,药量≥2 kg;若遇钙质结核层无法穿透,在保障安全的情况下可加大药量。

厚黄土覆盖地段:成孔至致密黏土激发层位,且保证进激发层位2~4 m,药量3 kg,特殊地段保证药量≥2 kg;受地质条件等影响无法成孔至致密黏土激发层位的,采用两组合激发,单井药量1 kg。

在实际施工中,受地形、地质条件等因素影响无法成孔至激发层位的地方,井深和药量根据黄土厚度、障碍物等情况均作了适当调整,保证原始采集资料的品质。

检波器频率:60 Hz,采用3个串联接收。

2.2 观测系统及参数确定

选取10线8炮中间放炮三维观测系统,作为野外数据采集的基本观测方法。

基本CDP网格为5 m×10 m(纵向×横向);叠加次数为6×4(纵向×横向)=24次;接收道数为1 320道;接收道距为10 m;接收线距为40 m;激发炮点距为20 m;激发炮排距为110 m;线束滚动距离为200 m;横向最大炮检距为250 m;横向最小炮检距为10 m;纵向最大炮检距为660 m;纵向最小炮检距为0 m;最大炮检距为705 m。

2.3 仪器录制因素

三维地震勘探仪器使用428XL三维数字地震仪。记录长度为2.0 s;采样间隔为0.5 ms;频带宽度为0~500 Hz(全频);前放增益为12 dB;记录格式为SEG-D。

2.4 施工难点及解决措施

地形复杂,区内障碍物多,施工难度高,效率低:本区地形起伏极为剧烈,地形切割严重、悬崖陡坎较多;区内村庄、高速路、铁路、高压线等障碍物分布范围较广。针对障碍物及复杂地形,上线施工前,测量组制作出测量草图,施工人员及时了解测线上施工困难,技术组到现场优化测线或合理变观,便于后期施工人员进场。

近地表岩性变化大,激发、接收条件多变:表层非均一性强,高山、沟谷、田地及破碎带交互出现,中部黄土覆盖较多。通过实地踏勘,确定不同岩性,保证激发条件最佳;提前踏勘炮点位置,逐点核实恢复合理性,不合理的点位重新调测量仪器补测;特殊地表检波器埋置,改善接收效果;分布较广的岩石裸露区、薄表土区采取堆土堆、打眼等方式保证耦合质量,做好接收点周围杂草清除工作;在保证组合图形摆放最大化的同时注重做好耦合。

2.5 完成工作量以及质量评价

共完成线束12束,勘探面积3.91 km2,满覆盖面积4.27 km2。完成生产物理点2 201个,取得的2 201张监视记录经操作员-项目组-院三级验收、监理评价,最终质量评价为:甲级记录1 069张,甲级率48.57%;乙级记录1 119张,乙级率50.84%,废品13 张,废品率0.59%,生产物理点合格率99.41%;试验物理点28个,低速带调查点13个全部合格。

3 资料处理方法与成果解释

地震勘探数据处理工作在Sun Blade 2000工作站上进行,使用DELL PC Cluster处理器及CGG、GRISYS 等处理软件。在地震数据处理过程中做了精细静校正、振幅补偿、噪声消除、地表一致性预测反褶积技术、频谱整形、三维剩余静校正、交互速度解释、精细切除、叠后三维随机噪声衰减、叠后时间偏移、叠前时间偏移等,资料处理方法正确,处理流程及参数选择合理。地震资料处理所获得的8+9号、15号煤层反射波波组特征明显,信噪比和分辨率高,连续性较好,剖面断点较清楚。

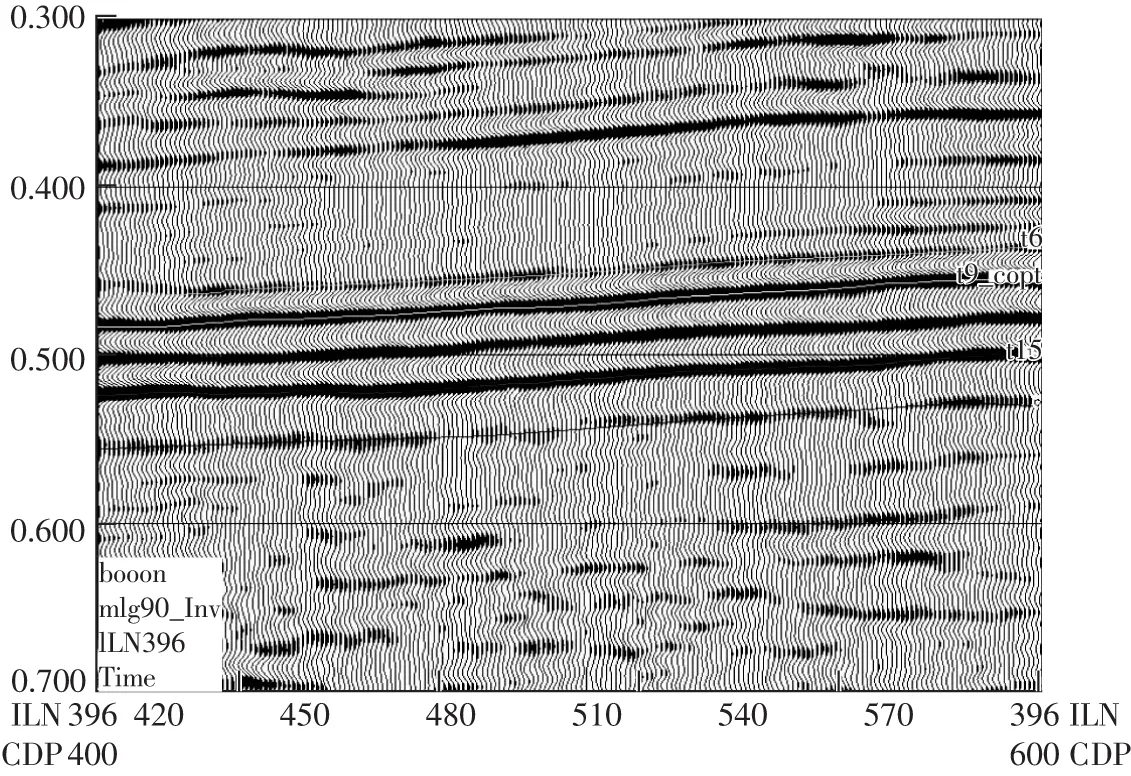

通过分析,全区发育4个较稳定的反射波。T6波是3号煤层和6号煤层形成的复合波,能量较弱,波形不稳定,只在局部可追踪识别,是本区主要反射波组和构造解释的参考依据之一;T9波是8号和9号煤层形成的复合波,波形较稳定、全区大部分可追踪识别,是本区主要的煤层反射波组和构造解释的主要依据之一;T15波是15号煤层产生的反射波,本区最主要的煤层反射波,能量强、信噪比高、波形稳定、全区易于连续追踪识别,也是时间剖面对比解释的主要依据;To波是奥陶顶界产生的反射波,奥灰顶界面与围岩之间的波阻抗差异显著,能量较弱,波形不稳定,但大部可追踪识别。如图1所示。

图1 本区典型时间剖面图Fig.1 Typical time profile of this area

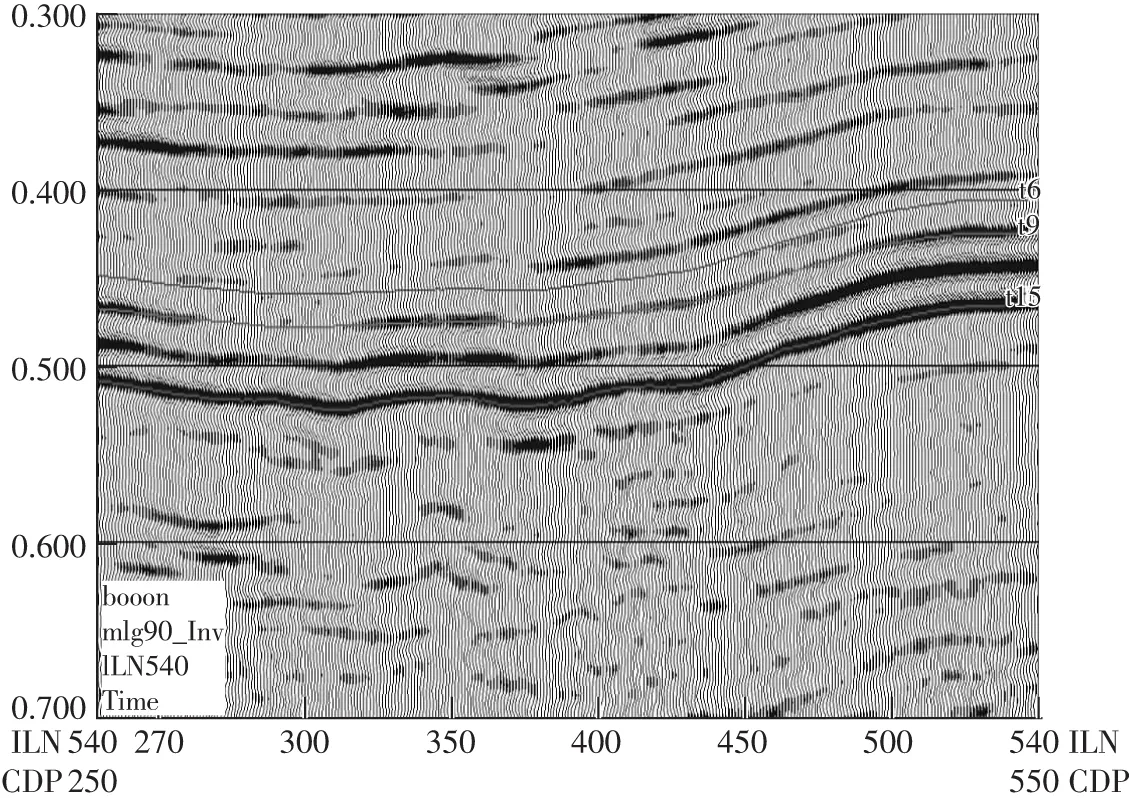

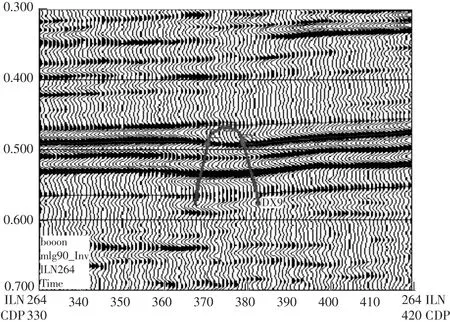

通过资料解释,对反应的褶曲、断层、陷落柱地质构造作出了可靠解释,对15号煤层瓦斯含量相对富集区作出了较可靠的解释。图2为褶曲在时间剖面上的反映;图3为断层在时间剖面上的反映;图4所示为陷落柱在时间剖面上的反映。

图2 褶曲在时间剖面上的反映Fig.2 Reflection of folds on time profile

图3 断层在时间剖面上的反映Fig.3 Reflection of faults on time profile

图4 陷落柱在时间剖面上的反映Fig.4 Reflection of collapsed column on time profile

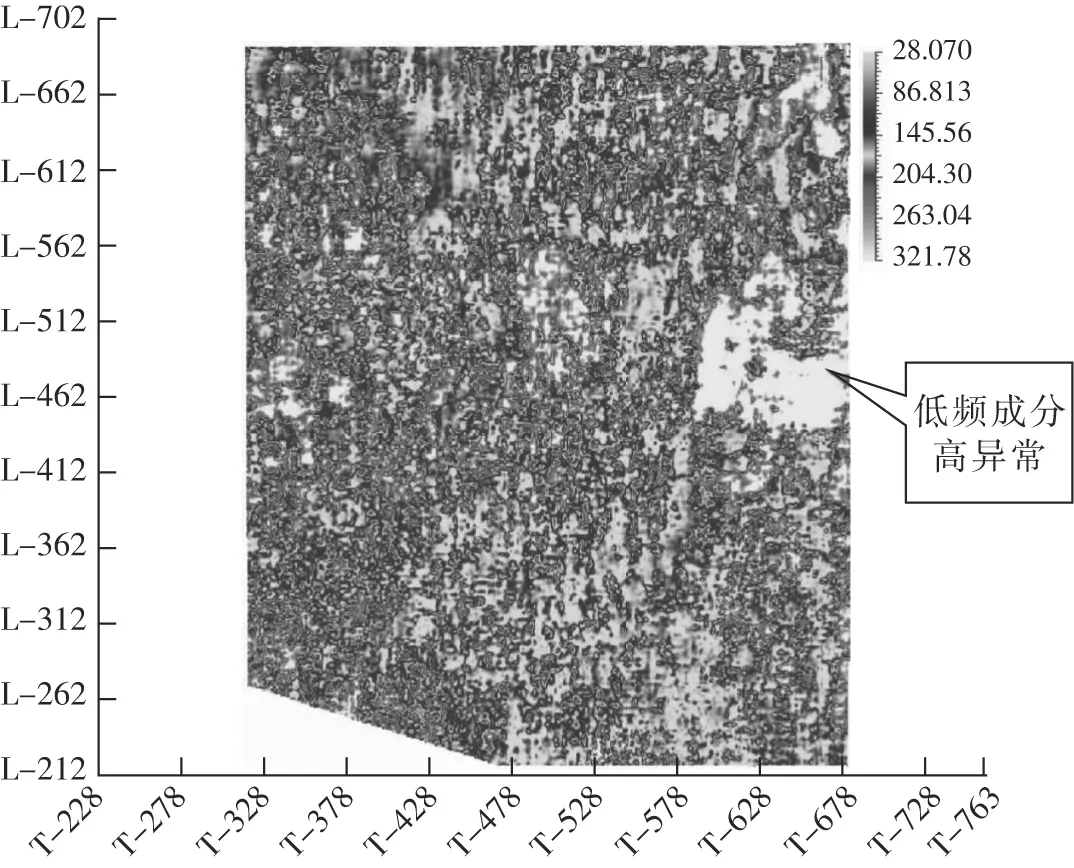

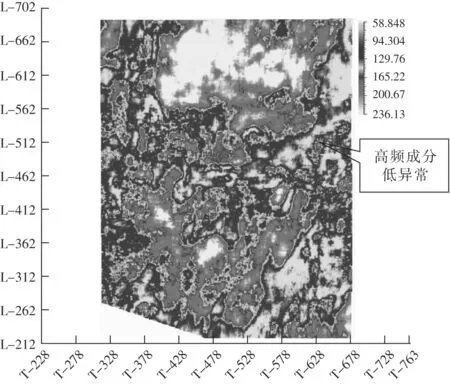

本次瓦斯预测采用提取15号煤层反射波的地震属性—在频谱分解的基础上分别提取高频和低频数据的最大能量值进行对瓦斯的解释预测。图5和图6为15号煤层低频和高频能量图。

图5 15号煤层低频能量图Fig.5 Low frequency energy diagram of 15# coal seam

图6 15号煤层高频能量图Fig.6 High frequency energy diagram of 15# coal seam

4 主要地质成果

通过三维地震勘探查明了勘探区内8号、9号、15号煤层的底板起伏形态,解释深度误差≤2.0%,控制奥陶系顶界面起伏形态,解释深度误差≤2.0%,解释3号、6号煤层的底板起伏形态,编制等高距5 m的等高线图。

查明勘探区内8号、9号、15号煤层内落差≥5 m的断层1 条,查明其在8号、9号、15号煤层中的性质、落差、延伸方向和范围,其中控制可靠断层1条;解释煤层中落差≥3 m的断点及勘探中遇到的疑点、不确定点10处。

查明勘探区内8号、9号、15号煤层内直径≥30 m的陷落柱9个,其中心摆动误差≤30 m,其中控制可靠陷落柱5个,控制较可靠陷落柱1个,控制较差陷落柱3个。控制直径≤30 m的陷落柱1个。

查明勘探区内波幅≥10 m的褶曲5条,圈定15号煤层倾角大于15°的区段1处。

预测15号煤层与奥陶系顶界面间厚度变化趋势。解释区内15号煤层的厚度变化趋势,编制等厚距为0.5 m的15号煤层厚度变化趋势图。预测15号煤层瓦斯富集区分布范围。

5 结语

研究区属于地震条件复杂区域,通过试验选择最佳的激发与接收因素,针对探测目的层埋藏深度及产状变化等客观情况,三维观测系统针对煤层埋深的变化等地震地质因素变化适时进行变更优化,从而使数据采集方法更加切合本区实际,为完成地震地质任务奠定良好基础;建议在后续的采掘活动中加强开采前后揭露地质构造情况对比,加强与勘探单位技术反馈交流,进行三维地震精细化解析工作,切实提高勘探成果的准确性。