人民军队主要缔造者毛泽东

2022-07-22朱东君

朱东君

中国人民解放军95岁了。

1927年8月1日凌晨,南昌城头一声枪响,中国人民自己的军队横空出世。

两年后,这支草创的军队被赋予灵魂。1929年12月28日、29日,福建省上杭县古田镇廖氏宗祠,红四军党的第九次代表大会召开。那几天天气特别冷,参会的代表韩伟回忆说,开会的时候,就在地上点起一堆一堆的小火堆。在炭火旁,代表们讨论通过了毛泽东主持起草的8个决议案,统称《古田会议决议》。思想建党、政治建军的原则就此确立。

“自中国国门被西方的坚船利炮轰开后,不甘失败的中国人开始开眼看世界,向西方学习军事、购买武器,从湘军淮军到北洋舰队再到清末新军,从装备到训练再到军兵种,亦步亦趋模仿。然而那样的军队缺少灵魂。辛亥革命后,军阀割据,武夫当国,旧式道路走不通了。可新道路的探索也非一蹴而就,大革命时期,我们党还处于幼年阶段,无力驾驭革命斗争,主导历史进程。在曲折实践中,毛泽东认识到,军队建设必须依靠党的坚强领导。”中国延安干部学院教学科研部党建教研室主任王涛对《环球人物》记者说。

“历史,往往在经过时间沉淀后可以看得更加清晰。回过头来看,古田会议奠基的政治工作对我军生存发展起到了决定性作用。”2014年,全军政治工作会议在古田召开,这次“新古田会议”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自提议召开的。他说:“在古田会议召开85周年之际,我们再次来到这里,目的是寻根溯源,深入思考当初是从哪里出发的、为什么出发的。”

这,也是我们今天致敬人民军队主要缔造者毛泽东的意义所在。

1929年古田会议召开前,毛泽东刚从一场大病中痊愈。与疾病相伴的是一次挫折,他为坚持党对军队的领导而遭到反对。反对的声音指责前委管得太多,权力太集中,“一支枪也要问过党吗?”他们主张“司令部对外”。1929年6月,红四军党的第七次代表大会改选前委,毛泽东落选前委书记。前委,即前敌委员会,又称前线委员会,是中国共产党中央委员会在革命战争时期,为组织领导某一地区的武装起义或重大战役而设立的党的高级领导机关,毛泽东是由中共中央指定的红四军前委书记。会后,毛泽东离开红四军,前往闽西指导地方工作。在那里,他患上严重的疟疾,极为虚弱,甚至有他已经病故的谣言传出。

毛泽东关于“政治建军”的实践,源于两年前所受的另一次挫折。1927年9月,秋收起义,那是他第一次带兵打仗,但这场意在占领长沙的突击还没攻到目的地,大部队便已被打散。毛泽东带着幸存者向湘南进发。“大城市现在不是我们要去的地方,我们要到敌人统治比较薄弱的农村去,发动农民群众,实行土地革命。”

在湘赣边界小镇文家市里仁学校的操坪上,他向会师的部队讲话:“这次秋收起义,虽然受了挫折,但算不了什么!胜败乃兵家常事。”“我们现在力量很小,好比是一块小石头,蒋介石好比是一口大水缸,总有一天,我们这块小石头,要打破蒋介石那口大水缸。”——那一天,在22年之后,这是后话。

不是所有人都像毛泽东一样坚定。这本就是一支成分复杂的队伍,既有投身北伐的革命军人,也有工人、农民,还有旧式军队的士兵、游民无产者。离开文家市后,一路连续行军,战斗频繁,伤病员增加,打骂士兵等旧军阀习气依然存在,一些士兵掉队,一些士兵自行离队,“逃跑变成了公开的事”,有的团和营甚至出现官多兵少、枪多人少的情况。

“从黄埔军校开始,我们党就有对军队中党的建设的探索。在武装力量上,我们先有铁甲车队,后有叶挺独立团,这些武装中,也有党的组织、党的领导,不过只能称之为‘支部建在团上’。这造成了一个现象,北伐军中,共产党员身份的军官个人信念坚定,作战英勇,但整支队伍没有坚强和系统的组织领导,一旦革命遇到困难或遭受挫折,队伍中不少人往往会对革命前途悲观失望,行动上急躁冒进,甚至政治上动摇投降。这种情况在南昌起义乃至秋收起义部队中都曾发生过。”王涛说。

9月29日抵达江西永新县三湾村时,这支不足千人的秋收起义余部已经到了溃散边缘。在三湾村泰和祥杂货铺,前委扩大会议召开,毛泽东给出了稳定部队、凝聚军心的方案——把一个师缩编成一个团,士兵愿留则留,愿走的发给路费,将来愿意回来还欢迎;建立党的各级组织和党代表制度,班排设党小组,连上建支部,连以上设党代表,营、团建立党委,部队由前委统一领导;部队内部实行民主制度,连、营、团三级建立士兵委员会,官兵一致、上下平等,士兵有开会说话的自由。遥远而抽象的党化解为每名士兵日常可见的人和事。

“与旧军队相比,新型人民军队有许多特点,比如‘无产阶级性质、具有严格纪律、同人民群众保持亲密联系’等等。其中核心的一條,就是坚持党对人民军队的绝对领导。这一核心原则的确立以及新型人民军队建设的基本方面,通过‘三湾改编’都开始起步了。”中共中央党史和文献研究院第二研究部副主任李珍对《环球人物》记者说。

抓军队和地方的党建工作,成为工农革命军到达井冈山后的一件要事。在湖南酃县(今炎陵县)水口镇叶家祠的阁楼上,毛泽东主持了6名士兵入党宣誓仪式,他带领新党员宣读誓词:“牺牲个人,阶级斗争,服从组织,严守秘密,永不叛党。”他要求参加仪式的各连党代表回去后就组织连队党支部,抓紧发展新党员。不久,各连的党支部先后建立起来。

新的氛围在军队中形成。一名连长在给妻子的信中写道:“我天天行军打仗,钱也没有用,衣也没有穿,但是精神非常的愉快,较之从前过优美生活的时代好多了,因为是自由的;绝不受任何人的压迫;同志之间亦同心同德,团结一致。”

亲历者罗荣桓在《秋收起义与我军初创时期》一文中回顾道:“三湾改编,实际上是我军的新生……”否则“这支部队……即使不被强大的敌人消灭,也会变成流寇”。1928年11月,率部在井冈山站稳脚跟的毛泽东在给中共中央的报告中写道:“党的组织,现分连支部、营委、团委、军委四级。连有支部,班有小组。红军所以艰难奋战而不溃散,‘支部建在连上’是一个重要原因……现在在红军中党员和非党员约为一与三之比,即平均四个人中有一个党员。”

油画《三湾改编》,许宝中、李泽浩作于1977年。

此时,朱德、陈毅率领的南昌起义余部已与毛泽东会师,红四军成立,气质与旧军队截然不同。不过,军队内部的思想问题还没有完全解决,集中体现在党的领导、民主集中制、军事和政治的关系、红军和根据地建设等问题上。毛泽东反对单纯军事观点,坚持主张“军事只是完成政治任务的工具之一”,他的观点没有被一些人接受。于是有了1929年的争论和毛泽东的落选。

毛泽东前往閩西后,红四军在“政策上发现许多错误,党及红军组织皆松懈”,出击东江又遭遇失败,部队思想混乱,士气低落。1929年8月下旬,陈毅去上海向中央汇报红四军全面情况,中央政治局成立了李立三、周恩来、陈毅三人委员会,由周恩来召集,负责起草一封指示信。南昌起义后,周恩来与朱德、陈毅分散,辗转上海,又回到中央工作。9月28日,政治局通过了这封信,肯定了毛泽东“工农武装割据”的思想;明确规定红军由前委指挥,并将党代表改为政治委员,其职责是监督军队行政事务、巩固政治领导、部署命令等;明确毛泽东应仍为前委书记。这封“九月来信”由陈毅带回,红四军重又团结起来。

古田会议会址——福建省上杭县古田镇曙光小学。

在这样的背景下,12月28日,古田会议召开。会议决议规定,中国红军是“一个执行革命的政治任务的武装集团”,它必须绝对服从党的领导,必须全心全意为党的纲领、路线和政策奋斗。决议提出,红军除了打仗消灭敌人军事力量之外,还要负担宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以至于建立共产党的组织等重大任务。

国防大学科研部原编研部研究员周炳钦对《环球人物》记者表示:“《古田会议决议》进一步阐明了坚持党对军队领导的原则和重要性,从政治上、思想上、组织上确立了实现这一原则的制度和措施。这一原则后来被毛泽东通俗地称之为‘党指挥枪’。”

古田会议后不久,在古田镇赖坊村不足6平方米的简陋厢房中,毛泽东展望中国革命高潮的到来,写下激情澎湃的文字:“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船,它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日,它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”星星之火,开始燎原。

与红军中很多将领不同,毛泽东从没有进过军事院校。他此前的军事经历不过是在18岁时参加了湖南新军,时长只有半年。没怎么当过士兵的他,在指挥革命战争的过程中逐步锤炼成了军事领袖。“毛泽东的军事思想是马列主义普遍原理与中国革命实际相结合的产物,是中国共产党领导中国人民及其军队长期军事实践经验的科学总结和集体智慧的结晶,同时也汲取了古今中外军事思想的精华。”周炳钦说。

毛泽东熟读史书,一部《资治通鉴》读了17遍。他说:“中国的军事家不一定是政治家,但杰出的政治家大多数是军事家。在中国,尤其是改朝换代的时代,不懂军事,你那个政治怎么个搞法?政治,特别是关键时刻的政治,往往靠军事实力来说话。”“《通鉴》里写战争,真是写得神采飞扬,传神得很,充满了辩证法。”

在1936年所写的《中国革命战争的战略问题》中,毛泽东引用《左传》中齐鲁长勺之战的例子,说明弱国如何抵抗强国,他分析道:“文中指出了战前的政治准备——取信于民,叙述了利于转入反攻的阵地——长勺,叙述了利于开始反攻的时机——彼竭我盈之时,叙述了追击开始的时机——辙乱旗靡之时。虽然是一个不大的战役,却同时是说的战略防御的原则。”接着他指出,中国战史中合此原则而取胜的实例非常之多,比如楚汉成皋之战、新汉昆阳之战、袁曹官渡之战、吴魏赤壁之战、吴蜀彝陵之战、秦晋淝水之战等,“都是双方强弱不同,弱者先让一步,后发制人,因而战胜的”。

毛泽东还直接引用了《孙子兵法》,他分析“知彼知己,百战不殆”,说这句话“是包括学习和使用两个阶段而说的,包括从认识客观实际中的发展规律,并按照这些规律去决定自己行动克服当前敌人而说的;我们不要看轻这句话”;分析“避其锐气,击其惰归”,说“就是指的使敌疲劳沮丧,以求减杀其优势”;分析孙子所谓“示形”之类,即示形于东而击于西,声东击西,说“我们乘敌之隙的可能性,总是存在的。敌人会犯错误,正如我们自己有时也弄错,有时也授敌以可乘之隙一样。而且我们可以人工地造成敌军的过失”。

对国外的战争著述,毛泽东也认真研读,比如德国军事学家克劳塞维茨写的《战争论》,日本人写的军事操典,苏联人写的论战略、多兵种配合作战等。《战争论》是毛泽东在1938年3、4月间精读的,每天读了多少页,他都记下来,并留下读书笔记。他还专门组织了一个读书小组集体阅读这本书,并请懂得德文的何思敬直接翻译德文原版,译一章讨论一章。

这本书对毛泽东有不小的影响,他引用和阐发书中“战争是政治的延续”“战争是流血的政治,政治是不流血的战争”等观点,还对书中“集中优势兵力”“防御和进攻是互相转化的”等战略原则非常关注。参加过《战争论》读书小组的莫文骅回忆,当时讨论得最多最热烈的是集中兵力问题。毛泽东说:“克劳塞维茨的作战指挥实践不多,但集中兵力问题讲得好。拿破仑用兵重要的一条也是集中兵力。我们以少胜多也是在战术上集中比敌人多5倍到10倍的兵力。”

俄军打败拿破仑的战例,被毛泽东等人用来阐释敌强我弱条件下游击战的重要性。1938年,延安印行过署名“朱德、毛泽东著”的《游击战讲话》,其中引证1812年俄法战争中农民参加游击战的史例:“当时俄国的农民奇击的功劳是不小的。这些武装的农民非常勇敢,胸上佩着十字架,手里挥着农具,来参加最悲壮的战斗。他们的奇击,简直使得当时法国的军队一睡一饮之无暇,周章狼狈,流离败窜。”

“毛泽东读书从来不是作从概念到概念的学术推理,而是要从根本上解决现实问题,推动社会革命运动。”李珍评论道:“他重视对‘大本大原’即客观规律的研究,也重视读社会实际这一‘无字之书’。”

王涛认为,毛泽东的理论思维非常敏感、敏锐和敏捷,他善于从具体战例战报中总结经验,也善于从新闻这种公开资料中搜集分析信息,通过汇总各方资讯情报,对敌人的战略意图做出研判。王涛对记者举了一个例子,抗日战争全面爆发后不到10个月,毛泽东就写出《论持久战》。“这背后是他既能根据前线反馈的战况等各方面资料精准剖析抗日战争内外部矛盾,又能吸收消化总体战、内外线作战等已有理论成果,为己所用。”

毛泽东后来说:“我这个人是不会打仗的,我的职业是教小学生的小学教师。谁人教会我打仗呢?第一个是蒋介石,第二个是日本皇军,第三个是美帝国主义。”正是在指导中国革命的实践中,毛泽东创立了一套具有中国特色的军事思想,包括人民军队、人民战争、人民战争的战略战术思想等部分。

周炳钦对记者总结道,毛泽东不仅有《中国革命战争的战略问题》《战争和战略问题》《抗日游击战争的战略问题》《论持久战》和“十大军事原则”等诸多著述,还有许多经典概括,比如在战略方面,有“星星之火,可以燎原”“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”“战略上藐视敌人,战术上要重视敌人”;在战术方面,有“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的十六字诀,“你打你的,我打我的,各打各的。打得赢就打,打不赢就走”“伤其十指,不如断其一指”等;在作战形式上,毛泽东还提出灵活运用运动战、阵地战、游击战。

“同样的军队、装备,别人指挥不行,毛泽东指挥就能赢。为什么?因为在物质条件具备的情况下,人的主观因素是决定性的。”王涛分析道:“在中国革命一个个剧变关头,毛泽东充分展现了历史主动精神,比如秋收起义失利后敢不敢走新路上井冈山?长征中队伍向南还是向北?抗日战争怎么赢?解放战争中敢不敢谋划部署战略进攻?这都是关乎中国革命进程的大问题。”

李珍认为,在革命事业发展的关键时刻,如遇到重大转折或重大挫折时,毛泽东的坚定信念、必胜信心,往往能起到极为重要的鼓舞士气、引领方向的历史作用。

“毛泽东这种坚定的理想信念,主动推动历史的作为,一是来自对历史发展的客观规律的科学把握。他从青年时期确立对马克思主义的信仰,就始终坚持运用这一科学真理研究、解决中国问题。必胜的信心,乐观的态度,从根本上说就是从科学理论、从客观规律中来的。毛泽东形象地称之为‘想透了’。想透了,困难就没有什么可怕的。二是来自他对中国实际的深刻了解,没有这一条,对科学理论的学习掌握就会落不到实处,不能发挥作用。毛泽东从中国实际出发,依据‘人民是创造世界历史的动力’的基本原理,创造性运用于中国革命战争实践,提出了人民战争的科学理论,最终实现以弱胜强,取得了新民主主义革命的伟大胜利。”李珍道。

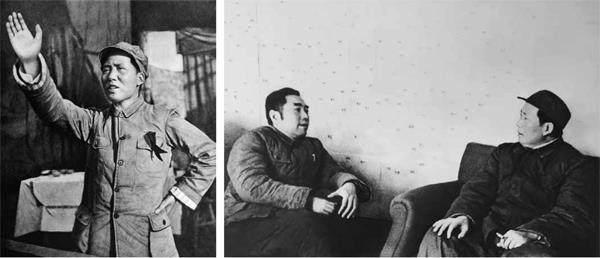

左圖:1939年,毛泽东在延安中国人民抗日军政大学成立三周年纪念大会上讲话。右图:解放战争时期,毛泽东(右)与周恩来在西柏坡商讨最后几次战役的作战计划。

全面抗战爆发后,“亡国论”“速胜论”流行,人们普遍看不清方向,这时毛泽东写出《论持久战》,旗帜鲜明地驳斥上述两种理论,又清楚阐明为什么是持久战,持久战的三个必经阶段等等问题,坚定明确地告诉人们:中国不会亡,日本必败,最后胜利是中国的。这部著作大大鼓舞了全中国人民的抗战斗志。

当时,面对数量、规模、军兵种编制、装备乃至战略准备等各方面拥有绝对优势的日本军国主义,毛泽东主动推动革命军队从国内正规战争向抗日战争转变,从带有游击性质的运动战向抗日游击战争转变,从长时期的抗日游击战争向反攻阶段带有一定正规性的抗日正规战争转变。

全面内战爆发之际,国民政府获得了大量美国援助,又接收了日军装备,国民党军队在装备上占据了绝对优势。即使国共军力对比悬殊,战场胜负未明,毛泽东依然坚定:我们必须打败蒋介石,我们能够打败蒋介石。在同美国记者斯特朗的谈话中,他提出论断“一切反动派都是纸老虎”,极大增强了人们的决心和信心。

此后,面对不断变化的战场,毛泽东指导解放战争迅速实现了从游击战到带有很大游击性质的运动战、再向大规模正规战的连续转变,其间又果断领导全军从战略防御转入战略进攻,实现了具有伟大历史意义的战略转变。这些转变,几乎都“超前一步”,足见毛泽东强烈的历史主动性。三大战役打响的时候,国民党军队的数量和装备还比较占上风,“敢不敢打我军从来没有打过的大仗,敢不敢攻克敌人的大城市,敢不敢歼灭敌军的强大集团,敢不敢夺取更大的胜利,已经成为我军当时战略决策上的重大问题”。就在蒋介石犹豫要把东北的部队调到哪里去时,毛泽东果断把握时机,指挥部队一举攻克锦州,完全出乎蒋介石的预料。

“毛泽东的理论修养与革命实践,不断交互作用,让他越来越敢于做出战略判断。而如果没有一支伟大的军队,毛泽东的这些判断也无法实现。从狼牙山五壮士到刘老庄连,从沂蒙到吕梁,这种敢于斗争、敢于胜利的精气神不只是毛泽东个人的,是我们军队和我们党一种同频共振的精气神,是一脉相承、传承到今天的。在当下这个伟大时代,面对伟大斗争,我们更要自觉继承和弘扬这种历史主动精神,面对复杂局势要看得清、拿得住、扛得起。”王涛说。

建军95年来的探索,始终围绕一个主题,就是往哪强、强什么、怎么强,都是在马克思主义军事理论指导下解决中国军事问题,探寻开辟出从小到大、由弱变强、不断走向胜利的建设发展之路。李珍认为:“在95年的探索历程中,毛泽东军事思想是马克思主义军事理论中国化的第一个伟大成果,为我们党在军队建设上的接力探索奠定了理论基础。”