中国情报学理论研究四十年回顾(1980—2019)(一)

2022-07-20王知津

王知津

(南开大学 商学院,天津 300071)

1 引 言

党的十一届三中全会以后,我国进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。全国人民在中国共产党的英明领导下经过四十年的艰苦奋斗,使我国发生了天翻地覆的变化,我国情报学研究也是如此。2017年10月18日,习近平总书记在党的十九大报告中指出,“中国特色社会主义进入了新时代”,“实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想”。当前,中国特色社会主义新时代已成为我国发展新的历史方位,实现中华民族伟大复兴也成为全体中国人民的中国梦。新时代同样也给我国情报学研究提出了新要求。回顾我国情报学研究走过的光辉历程,更加增强了我们理论研究和实践应用的使命感和自信心。

2018年6月,习近平总书记在中央外事工作会议上提出 “当前中国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局” 的重大论断。2021年9月1日,习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上又强调,“当前,世界百年未有之大变局加速演进”。同年9月24日,习近平总书记向2021中关村论坛视频致贺时又再次强调“当前,世界百年未有之大变局加速演进”。我国情报学研究面临新形势和新任务。学习和贯彻习近平总书记的英明论断,我们深感情报学学科使命的重大。新时代我国情报学的创新发展面临着重大机遇和挑战,我们有责任和义务站在新的历史起点上,顺势而为,为国家战略和重大需求贡献情报学的力量。

2 情报学起源与中国情报学初创

2.1 情报学起源

情报学理论研究要解决的首要问题是情报学从哪里来?即情报学的起源。从国内外情报学理论与实践来看,我们今天所说的情报学(而非谍报)来源于各种情报活动,而各种情报活动又发端于科技情报活动。进一步追根溯源,科技情报活动是从科学研究活动中分离出来的。这就是说,开展科学研究离不开科学情报,从科学研究的选题、论证、立项、实施、推进,到阶段性成果报告和最终成果报告以及成果鉴定等科学研究的每一个活动环节,都离不开科技情报(资料)的搜集、整理、分析、综合和传递的支撑。

然而,在科学研究活动的初期阶段,例如,16世纪之前,科学研究活动与科学情报活动是融为一体的,完全由科研人员自己独立承担,集两种活动于一身。在这个时期,支撑科学研究的科学情报并不是一项独立的工作,还没有成为一个独立的社会职业,但却蕴含在科学研究之中。直到1560年,第一个学术团体“自然奥秘学院”在那不勒斯成立,欧洲相继成立了林河学院、猫眼学会、皇家学会等科学团体之后,才标志着情报工作开始进入有组织的团体活动阶段,进而为科技情报工作的科学体系奠定了基础。

从世界范围看,比较公认的观点是,情报学发源于文献学(Documentation),而文献学的早期用语是目录学(Bibliography)。英国著名情报学家布鲁克斯(B.C.Brookes)指出,两名比利时学者保尔·奥特莱(P.Otlet)和亨利·拉·封丹(H.L. Fontaine)于1895 年在布鲁塞尔成立了“国际目录学学会”(International Institute of Bibliography,IIB)。该学会成立初期只有5个会员国,即比利时、荷兰、德国、法国和瑞士。由于它们都不是以英语为母语的国家,从而导致“目录学”这个术语在英美文义中被误解,后来才被改成了“文献学”。[1]

1908年,IIB接受了“文献学”(Documentation)术语。1931年IIB更名为国际文献学会(International Institute of Documentation,IID)。随后,1937 年,IID又改名为国际情报与文献联合会(International Federation for Information and Documentation(简称FID)。FID的宗旨是对人类的知识进行科学的加工整理,或者说,该组织是在编制闻名于世的《国际十进分类法》(Universal Decimal Classification,UDC) 的基础上发展起来的。UDC后来被世界各国情报机构广泛采纳,用于处理文献级而非图书级的科技资料。正因为如此,IIB的创立被认为是世界情报学产生的源头。随着FID 的成立,世界各国也陆续成立了相应的组织。例如,1937年成立了美国文献学会(American Documentation Institute,ADI)。

国内外比较一致的看法是,情报学正式诞生于第二次世界大战后的20世纪40年代中期,其标志是,1945年7月,布什(V.Bush)在《大西洋月刊》(The Atlantic Monthly)上发表的著名文章《诚如所思》(AsWeMayThink)。1946年,美国率先成立了国家技术情报局(National Technical Information Service,NTIS);1952年,全苏科学技术情报研究所(英文名称为“All Union Institute for Scientific and Technical information”)成立;1957年,日本科学技术情报中心(The Japan Information Center of Science and Technology,JICST)成立。与此同时,1953年,荷兰学者法拉丹(J.F.Farrandance)首次提出“情报学家”(Information Scientist)这个名称。两年后,“情报学”(Information Science)作为一个学科名称在他的倡导下首次被使用。[2]正是在此背景下, 1968年,美国文献学会更名为美国情报科学学会(American Society for Information Science,ASIS)。这表明,经历了半个多世纪的发展,文献学时代正式迈入情报学时代。

2.2 中国情报学初创

情报学正式诞生于二次大战后,二次大战前一直是以文献学的面目出现。中华人民共和国成立前,半封建半殖民地的中国长期处于西方列强的军事入侵、经济掠夺和连年战乱之中,科学技术十分落后,没有也不可能形成系统的以科学技术为中心的文献工作,更谈不上文献学。

新中国成立初期,百废待兴,以美国为首的西方国家从各个方面对新中国进行严密的封锁和孤立,严重阻碍了我国恢复经济、发展生产。为了打破西方的科技封锁,1949 年11 月,中国科学院成立。1956年初,中国科学院领导向周恩来总理汇报《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》(简称“十二年科技规划”) 制定工作,当讲到中国科学院成立后,对国际上科学技术的发展了解甚少时,周总理说: “你们工作这几年,连个情报机构都没有建立,你们的‘仗’是怎么打的?”[3]根据周总理的这一指示,科技情报以第57项任务列入1956 年国务院科学规划委员会编制的“十二年科技规划”。[4]

由于西方国家的封锁,我国没有机会跟世界各国广泛交往,而只能与以苏联为首的社会主义国家友好往来,向苏联“老大哥”学习。1952年,全苏科学技术情报研究所成立后,在这样的国际背景下,1956年10月,我国成立了中国科学院科学情报研究所。1958年5月,国务院批准扩大中国科学院科学情报研究所为全国的科学技术情报中心,改称中国科学技术情报研究所(以下简称中情所),[5]开创了我国科技情报事业。随着中国科学技术情报研究所的成立,国家各个部委都成立了相应的科技情报研究所,各个省、自治区、直辖市以及各个地、市、县也都成立了相应的科技情报所,甚至各个科研院所、工矿企业以及理工科大学也都成立了自己的科技情报研究室。至此,初步形成了我国纵横交错、遍布全国的科技情报工作体系。

1957年,我国情报学第一个学术期刊《科学情报工作》创办,从此,情报工作者和研究者有了自己的学术交流园地。在当时向苏联学习的国内环境下,我国的科技情报,无论是工作实践,还是理论研究,在很大程度上都受到苏联的影响,《科学情报工作》在大量引进和报道苏联科技情报工作经验和理论方法方面,做出了较大贡献。后来该刊先后更名为《科技情报工作》《中国情报信息》和《中国信息导报》,客观上反映了我国科技情报事业随时代而发展的演变。[6]2008年,该刊又更名为《中国科技资源导刊》至今。

《科学情报工作》创刊后,中情所建立了情报理论方法组,[7]负责《科学情报工作》的编辑出版。该方法组的主要任务是开展情报理论方法研究,因而成为我国第一个专门从事情报学研究的组织。该方法组除了编辑出版《科学情报工作》以外,还举办一系列的学术活动,对全苏科技情报所副所长李西奇金的首次来访和学术报告给予了很高的评价。[8]

我国科技情报事业开创之后,人才培养问题提上议事议程。1958年,中国科学技术情报研究所创办了中国科技情报大学(后并入中国科学技术大学),成为我国情报学教育的开端。为了满足专业教育需要,由曹昌、杨沛霆等编写出版我国第一本情报学教材《科技情报工作讲义》上、下册。首次尝试将情报学知识系列化,立足实践,在总结科技情报工作经验的基础上,不仅对一些问题从理论上进行了描述,而且还把系统论、信息论等新理论引进情报学,使讲义具有较浓的理论色彩。对发展我国情报学理论产生了积极影响。[9]

学术刊物的问世,研究组织的建立,专业教育的设立,教材讲义的编写,标志着我国情报学理论研究正式进入初创阶段。在这个阶段,我国情报学理论研究主要包括以下几个方面内容:一是科技情报理论研究。以介绍和学习苏联科技情报理论为主,奠定了我国情报学理论的基础。二是《国际十进分类法》理论研究。翻译出版《国际十进分类法》的简表和详表,研究了该分类法的理论、方法和应用问题。三是分类法和主题法理论研究。通过讨论和争鸣,普及了情报检索语言的知识,为我国情报检索体系的建立奠定了方法基础。四是文摘刊物理论研究。在以翻译出版苏联文摘杂志为主的基础上,从学术上探讨了我国文摘刊物的形式与构成。五是情报出版物体系理论研究。提出了建立检索、译报、研究三大类九小类(每个大类下又分期刊、专辑、图书三个小类)的“性质各异、功能互补的”情报出版物体系。六是情报服务形式理论研究。提出多种服务形式,除检索服务(文摘、索引、目录等)和报道服务(综述、总结、快报等)外,更强调注重为各级领导的情报研究服务,还提出了情报服务要遵循“ 广、快、精、准”的理论原则。

1966至1976年“文革”期间,全国所有的学术活动和科学研究都受到严重干扰,有的甚至完全停顿,刚刚起步不久的情报学研究也未能幸免。情报刊物停刊,情报机构陷于瘫痪,情报学理论研究进入寒冬。1978年12月,党的十一届三中全会召开,我国进入全面改革开放的新阶段,改革的春风吹进了科技情报工作,也为情报学研究带来了勃勃生机,我国科技情报事业进入了新的发展阶段。

全国性学术团体的建立、高等学校的正规专业教育和学术刊物创办是学术交流、学科建设和学术研究的重要标志。1978年9月,中国科学技术情报学会成立。1964年6月中国科协曾经批准成立筹委会,后因“文革”未能开展活动。“文革”后,又经国家科委并中国科协同意恢复活动。但直到1978年8月,在苏州召开中国科学技术情报学会第一次全国会员代表大会,才正式成立并开展活动。随后,全国各地科学技术情报学会纷纷成立,学术活动此伏彼起。截止1981年底,召开学术会议40余次,会议交流论文700余篇,[10]迎来了情报学研究的春天。1978年,武汉大学率先恢复了情报学专业教育,创办了科技情报本科专业。同年,中国科技情报研究所招收首届科技情报研究生班,次年,编印了研究生教材《情报学概论》。1979年,《科技情报工作》复刊。同年,武汉大学招收情报学专业硕士研究生,北京大学招收科技情报专业方向研究生。全国性情报学会的成立,情报学本科生和研究生教育的创办,以及情报学刊物的复刊,为20世纪80年代我国情报学研究的复兴与繁荣开创了良好氛围,奠定了坚实的基础。

3 复兴与繁荣(1980—1989):百花齐放,百家争鸣

3.1 情报学理论研究的环境与条件

情报学研究需要营造良好的学术环境。20世纪80年代,情报学刊物、情报学教育和情报学会的进一步发展,为情报学理论研究提供了十分有利的学术环境与条件。

3.1.1学术刊物

继1979年《科技情报工作》复刊后,1980年,《情报科学》和《情报学刊》创刊,《图书情报知识》试刊。1980年,创办于1956年的《图书馆工作》更名为《图书情报工作》,成为两栖刊物。1981年,两栖刊物《现代图书情报技术》和《图书与情报》创刊。1982年,作为中国科技情报学会会刊,《情报学报》创刊。1983年,《情报业务研究》创刊。1985年,创刊于1980年的《资料工作通讯》更名为《情报资料工作》,后来作为中国社会科学情报学会会刊。1985年,创办于1982年的《陕西情报工作》更名为《情报杂志》。1987年,创办于1964年的《兵工情报工作》更名为《情报理论与实践》。一批情报刊物的陆续创刊或更名,为情报学研究提供了广阔的交流平台,大大促进了情报学理论研究,同时也表明情报学理论研究进入了一个新的发展阶段。

3.1.2专业教育

继1978年武汉大学创办科技情报本科专业以及中国科学技术情报研究所招收首届科技情报研究生班之后,多所高校陆续创办了情报学专业。例如,西北电讯工程学院(1981年)和吉林工业大学(1982年)招收了首届情报工程专业本科生,华东工学院(1985年)招收了首届科技情报本科生。1984年,中国科学技术情报研究所和武汉大学首批获得情报学硕士学位授予权。1986年又审批了5个硕士点:北京大学、中国科学院文献情报中心、中国国防科技信息中心、吉林工业大学、中国中医研究院。20世纪80年代,情报学的本科生和研究生教育,为我国培养了大批情报学人才。不仅充实和加强了我国各级各类情报机构和部门的专业队伍,而且为我国情报学教育输送和储备了有生力量。

3.1.3情报学会

继1978年9月中国科学技术情报学会成立后,1986年12月,中国社会科学情报学会成立,从而形成了我国科学技术和社会科学两大全国性情报学会,随后,各省市自治区也成立了相应的情报学会。两大全国性情报学会的成立,吸引了全国科学技术和社会科学两条战线上的情报工作者和研究者投入情报学研究活动,为我国情报学理论研究的复兴和繁荣构建了更大的学术平台,推动我国情报学理论研究进入新的阶段。

3.2 情报学理论研究的概况

情报学理论研究是情报学研究的基础和支柱,并渗透情报学研究的各个领域。情报学理论研究的成果大致体现在四个方面:情报学学术会议、情报学教材建设、情报学专著出版和情报学论文发表。

3.2.1情报学学术会议

情报学理论研究的动态和成果首先体现在全国性情报学学术会议方面,学术会议是一种具有一定规模的集体行为,突破了个体行为的局限。本文从中国知网上收集学术会议方面的资料显示(以下同),20世纪80年代影响比较大的有关情报学理论研究的学术会议主要包括:1986年5—6月,在武汉大学召开了“全国图书馆学情报学理论研讨会”“全国图书馆学情报学青年学者研讨会”;1987年6月,在上海华东师范大学召开了“全国中青年图书馆学情报学新观点、新思想、新方法研讨会”;1987年10月,中国科学技术情报学会在杭州市召开了“1987年情报研究与理论方法学术讨论会”;1988年9月在北京大学召开了“第三届全国中青年图书馆学情报学学术讨论会”;1989年9月,在长春召开“全国第四届中青年图书馆学情报学学术研讨会”,其中有的学术会议是专门针对情报学召开,有的是跟图书馆学共同召开的。

在全国性学术研讨会的带动下,各省也召开了有关学术会议。例如,1987年1月,湖北省科技情报学会召开了第二届学术年会,1987年,首届广东省高校系统图书馆学情报学青年研讨会召开。从而形成了全国性、地方性和系统性不同层次和行业的学术会议。

从情报学学术会议的召开时间来看,主要发生在20世纪80年代后半期。这也许是由于前半期情报学理论研究还处于恢复和复兴阶段,尚未达成一定的学术积累和规模,而到了后半期,召开学术会议的条件已经成熟,越发活跃。

3.2.2情报学教材建设

20世纪80年代,随着开办情报学本科专业和招生研究生的高校数量的增多、招生规模的增长以及研究生教育的发展,加上情报事业刚刚恢复不久,大量的从业人员需要加强培训。为了满足教师备课和学生学习的需要,情报学专业教材建设提到日程上。于是,各个高校、科研院所和学术团体陆续编印了一批情报学专业教材,教材和讲义是情报学理论研究成果之一。情报学专业教材的教学成果主要体现两类,一个是自编印刷、出版教材,另一个是翻译印刷、出版教材。

(1)自编印刷教材

20世纪80年代初,我国情报学理论研究刚刚起步,还没有积累更多的经验,在摸索中前进,陆续编印了一批情报学教材。以“情报”作为题名检索词,查询中国国家图书馆馆藏目录得知(以下同),具有代表性的自编印刷教材包括:《科技情报工作概论》(武汉大学,1980年)、《科技情报概论》(四川省图书馆学会,1983年)、《科技情报检索与服务》(四川省图书馆学会,1983年)、《情报研究》(李又华,1982年)、《电子计算机情报检索》(徐连科等,1980年)、《计算机情报检索》(王津生,1985年)以及《现代情报技术》(上海科技情报研究所,1983年)等。除了以“情报”作为教材名称外,还有以“文献”和“信息”作为教材名称的。前者延续了“情报”的传统名称,后者是“情报”的拓展名称。具有代表性的包括:《科技文献检索:讲义初稿》(北京大学,1981年)、《科技文献检索》(武汉大学,1979年)、《文献收集》(史鉴等,1982年)、《专利与专利文献》(王崇德,1984年)、《社会科学文献检索基础》(魏克智等,1986年)以及《科技信息》(该刊编辑部,1981年)等。上述教材涵盖了情报学概论、情报检索、情报服务、情报研究、情报技术以及专利情报等情报学的主要方面。

(2)自编出版教材

除了自编印刷教材以外,一批比较成熟的情报学教材公开出版。具有代表性的包括:《情报学概论》(严怡民,1983年)、《科技情报工作概论(试用本)》(编写组,1984年)、《社会科学情报工作概论》(赵惠丰等,1985年)、《情报工作概论》(黄立军,1988年)、《情报工作概论》(倪波等,1989年)、《企业情报工作概论》(陈富安,1989年)、《情报心理学》(沈家模,1985年)、《情报数学》(国防科工委情报所八室,1988年)、《情报市场学概论》(邵森万,1989年)、《应用情报统计引论》(霍叔牛,1988年)、《情报控制论基础》(胡昌平,1988年)、《情报用户研究》(胡昌平,1986年)、《情报语言学基础》(张琪玉,1987年)、《情报调研与决策》(韩东才,1988年)、《情报分析与预测》(玄兆国等,1988年)、《情报研究》(蒋沁等,1989年)、《情报检索系统》(中国科技情报所,1980年)、《电子计算机情报检索》(闻振远,1981年)、《情报检索自动化基础》(王永成,1984年)、《计算机情报检索》(邵品洪等,1986年)、《计算机情报检索》(袁鹤龄,1987年)、《计算机情报检索》(江向东等,1987年)、《计算机情报检索》(毕强等,1989年)、《情报存贮技术》(曹剑奇等,1988年)以及《现代情报技术概论》(谢元泰,1989年)等。

除了以“情报”作为教材名称外,还有以“文献”和“信息”作为教材名称的。具有代表性的包括:《科技文献管理》(周六炎,1981年)、《科技文献检索》(陈光祚,1985年)、《科技文献检索》(赖茂生,1985年)、《社会科学文献检索教程》(贺修铭等,1986年)、《文献信息自动化检索》(胡凤振等,1986年)、《文献交流引论》(周文骏,1986年)、《文献计量学引论》(罗式胜,1987年)、《文献计量学》(邱均平,1988年)、《经济信息与管理》(黄学忠,1985年)、《信息工作概论》(黑龙江省人民政府办公厅信息处,1986年)、《企业信息的收集与处理》(陈本通,1986年)、《现代信息管理学》(张醒初,1986年)、《情报系统管理》(严怡民,1988年)以及《信息哲学:一种新的时代精神》(邬焜,1989年)等。

上述教材涵盖了情报学概论、文献计量学、信息管理学、信息哲学、企业情报、情报数学、情报心理学、情报市场学、情报统计学、情报控制论、情报用户、情报研究、情报语言学、情报检索、情报存贮、情报技术等情报学的更多领域。

(3)翻译印刷国外教材

在自编教材的同时,应教学之急需,有的高校和科研机构还翻译引进了一些国外相关教材,便于了解国外情报学与情报工作。具有代表性的包括:《情报理论基础》(王秀芝等译,1985年)、《情报管理》(张庚西译,1984年)、《情报管理进修教材》(张保明译,1982年)以及《情报检索计算与理论引论》(武汉大学,1982年)等。大多为情报学理论、情报管理、情报检索理论等基础性教材。

(4)翻译出版国外教材

在翻译印刷国外教材的同时,也翻译出版了一批国外教材。具有代表性的包括:《科技情报工作概论》(高崇谦编译,1980年)、《苏联情报工作者的培训和进修》(王奇译,1980年)、《苏联科技情报工作教程》(翟云等译,1988年)、《社会科学与情报》(王奇等译,1982年)、《企业情报系统的组织》(石耀山等译,1980年)、《情报检索理论概述》(赵宗仁等译,1980年)、《情报检索词汇规范化》(杨劲夫等译,1982年)、《索引的概念与方法》(王知津等译,1984)、《计算机情报检索导论》(张承庆等译,1984年)、《电子计算机在情报工作中的应用》(曾民族等编译,1980年)以及《专利文献工作》(张海玲译,1984)等。

还有一部分翻译出版国外教材以“信息”作为书名。代表性的有:《信息经济》(袁君时,周世铮译,1987年)、《信息管理》(吴贺新等译,1988年)、《信息技术导论》(冯玉珉等译,1988年)以及《信息经济学》(何宝玉等译,1989年)等。这些教材涉及情报学概论、社科情报、信息经济学、信息管理、企业情报、情报检索、情报技术等多个领域。

3.2.3情报学专著出版

20世纪80年代,除了编印出版一批情报学教材以外,专著的出版也体现了情报学理论研究成果,进一步显现了我国情报学理论研究水平。具有代表性的包括:《情报学与情报工作》(姜铁城,1987年)、《体育情报工作理论与实践》(马铁总,1988年)、《技术引进与情报》(高依海等,1989年)、《工业企业情报管理》(刘力钢等,1989年)、《中小企业实用情报方法》(张百作等,1988年)、《企业情报收集与利用》(孙振宇,1985年)、《质量情报概论》(鲁恒坝等,1989年)、《专利文献中的技术情报》(中国科技情报研究所,1981年)、《企业情报调研》(赵芝,1989年)、《情报·预测·决策》(傅予行,1985年)、《情报人员素质及其评价》(姚继民等,1989年)、《情报系统和情报服务》(中国科技情报所,1980年)、《国际联机情报检索原理与实践》(邓汉成,1989年)、《国际联机情报检索原理与方法》(龚国伟,1989年)、《情报技术现状及其应用》(中国科技情报研究所,1980年)、《情报科学与情报实践:国外科技情报新动向》(郑登理,1986年)以及《情报工作和情报科学发展战略》(中国科技情报学会,1988年)等。

还有一部分专著以“信息”作为书名。具有代表性的包括:《现代企业信息开发利用策略》(马费成,1987年)、《企业信息决策与竞争》(钟玉昆,1989年)、《经济信息采编与报道》(金乐石,1987年)、《信息的传播与应用》(冯健伟,1987年)以及《信息开发与利用》(戴克瑜,1989年)等。

上述专著广泛深入情报学理论、体育情报、质量情报、技术引进、企业情报、情报调研、情报预测与决策、专利情报、情报素质、情报系统、情报服务、情报检索、情报技术、发展战略等更多领域。

自编教材、翻译教材以及学术专著的成批出版,既代表我国情报学理论研究的成果,又标志我国情报学理论研究进入一个新的发展阶段。从教材建设和专著出版情况来看,前期大部分以“情报”的名称出现,少量以“文献”出现;后期仍以“情报”为主,同时以“文献”和“信息”为辅。这表明,20世纪80年代我国情报学理论研究从“情报”“文献”转向“情报”“文献”“信息”共存,预示着情报学信息时代的到来。

3.2.4情报学理论研究论文发表

从反映科研成果的及时性角度,教材和专著具有一定的滞后性,而学术论文具有新颖性。如果说教材和专著是情报学理论研究成果的集成体现,那么学术论文就是情报学理论研究成果的前沿代表。因而,针对某一阶段所发表的学术论文进行必要的调查统计和数据分析,对于把握该阶段的研究现状、进展和动向,具有重要意义。

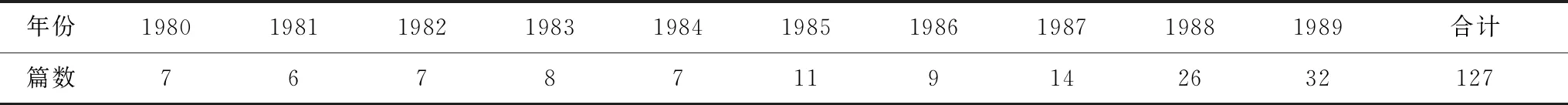

为了大致了解20世纪80年代我国情报学理论研究论文发表的概况,本文利用中国知网,对这个时间段发表的相关论文进行了检索。具体做法是:第一步,文献类型选“学术期刊”数据库,进入“高级检索”后,确定“篇关摘”字段,输入检索词“情报学理论”,选“精确”检索,“时间范围”为1980年1月1日至1989年12月31日。第二步,将检索出来的174条结果,按照refworks格式导出。第三步,对174条结果进行人工筛选,筛选的依据主要是篇名,如果篇名不足以反映论文内容,再阅读关键词和文摘,最后,筛选出127篇情报学理论方面的研究性论文。被删掉的47篇非研究性文章主要包括以下类型:会讯、简讯、书讯、书评、书序、刊评、讲话、题录、文摘、访谈录、回忆录、人物简介、纪念文章、会议综述以及读者来信等。期刊论文发表时间分布如表1所示。

表1 我国情报学理论研究期刊论文发表时间分布(1980-1989年)

由表1可知,这一阶段我国情报学理论研究刚刚起步,每年发表的学术论文数量较少,但从20世纪80年代后半期开始增长较快。一方面,研究生招生规模扩大,人数增加,发表论文的积极性高涨;另一方面,从业人员经过培训,熟悉了情报业务,激发了撰写发表论文的热情。此外,学术刊物数量增加,论文发表的机会增多,从而导致年发文数的递增。

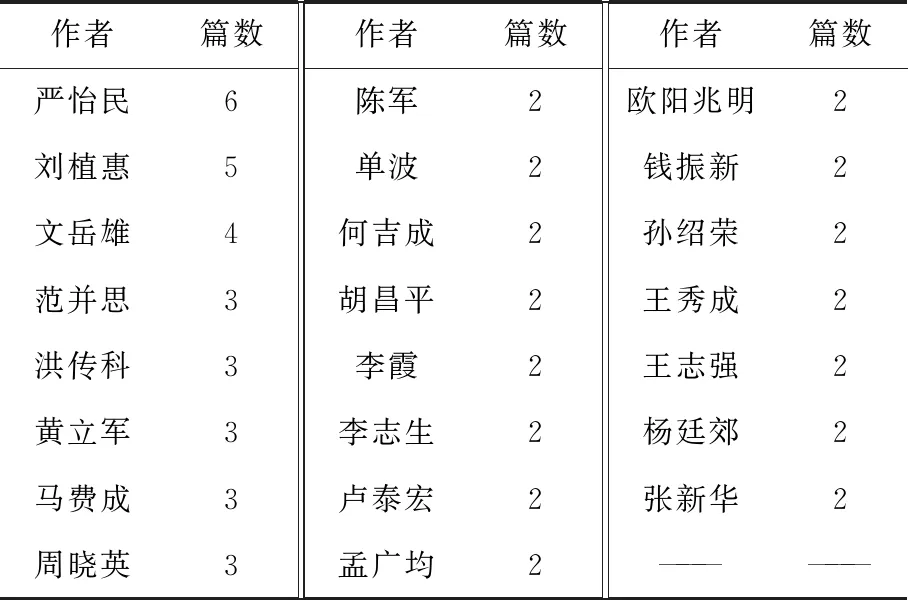

127篇有效论文涉及104位作者(含非第一作者),其中,发表论文2篇及以上的作者共23位,如表2所示。

表2 我国情报学理论研究期刊论文作者分布(1980—1989年)

由表2可知,高产作者是严怡民、刘植惠和文岳雄3位,较高产作者有范并思、洪传科、黄立军、马费成和周晓英5位。高产作者队伍构成了我国情报学理论研究的先头部队,为我国情报学理论研究做出了重要贡献。

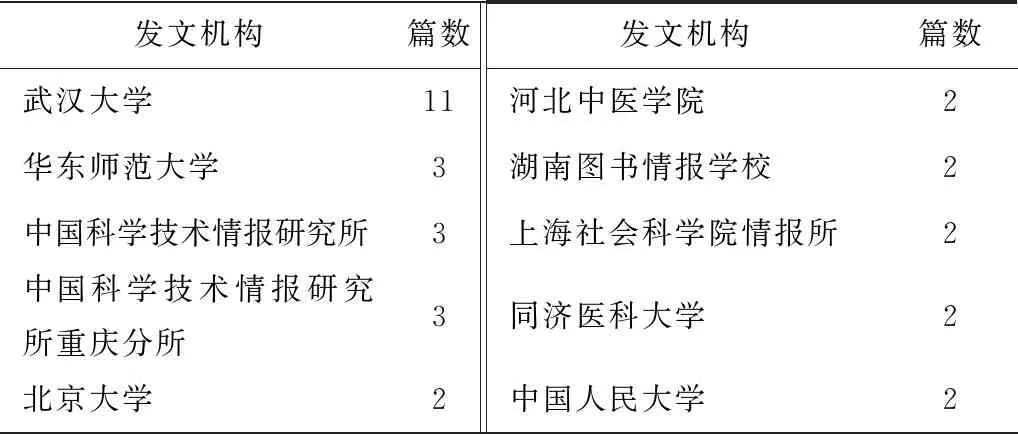

104位论文作者涉及36个机构,其中,发文2篇及以上的机构有10个,如表3所示。

表3 我国情报学理论研究期刊论文发文2篇及以上的机构分布(1980—1989年)

由表3可知,武汉大学发文最多,华东师范大学、中国科学技术情报研究所和中国科学技术情报研究所重庆分所发文次之。

以上对20世纪80年代我国情报学理论研究的概括,可以从宏观上展现当年我国情报学理论研究的全貌,并可以初步了解这一阶段我国情报学理论研究正在从复兴走向繁荣。