采煤沉陷区损害防治对策与技术发展方向

2022-07-20胡炳南郭文砚

胡炳南,郭文砚

(1.煤炭科学研究总院有限公司,北京 100013;2.中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司,北京 100013;3.煤炭科学技术研究院有限公司,北京 100013)

0 引 言

煤炭是我国的基础能源。煤炭开发为推动我国经济社会发展、保障国家能源战略安全提供了有力支撑。但煤炭资源大规模、高强度开采引发了严重的采动沉陷,威胁矿井生产安全,并对矿区生态环境造成严重破坏[1]。“十二五”以来,我国加快推进绿色矿山建设,加速矿山地质环境恢复和综合治理。“十三五”期间,我国对采煤沉陷区治理工作提速。2016年国家发改委出台采煤沉陷区综合治理专项管理办法(试行),由中央预算内投资支持治理难度大的重点采煤沉陷区,并于2017年专门成立了综合治理部际联席会议制度,目前已进行4批重点采煤沉陷县(区)治理工程,取得了较好效果。2018年习近平总书记到抚顺西露天矿考察,明确提出“开展采煤沉陷区综合治理,要本着科学的态度和精神,搞好评估论证,做好整合利用这篇大文章”。国内学者对不同地区采动损害防治与采煤沉陷区治理利用技术进行了大量研究,取得了较丰富的研究成果。许家林等[2]总结了我国煤矿绿色开采20 a研究及进展,提出了包括保水开采、矸石减排、减沉开采与环境修复等绿色开采技术框架;王双明等[3]研究总结了西部煤炭减损开采技术以及未来发展方向;郭文兵等[4]总结了我国高强度开采覆岩地表破坏及防控技术现状与进展;陈绍杰等[5]通过研究实现了三层采空区上方大型工程建设安全修建与运营;李凤明等[6]总结了不同区域、不同类型采煤沉陷区生态环境现状与治理技术的发展趋势;李树志等[7]展望了我国采煤沉陷区治理领域的发展方向和研究重点;胡海峰等[8]研究了山西黄土丘陵采煤沉陷区生态环境破坏特征与修复技术。而笔者多年来在开采沉陷控制、充填(条带)开采减沉和采煤沉陷区治理技术方面也有较丰富的研究基础[9-10]。

在此,通过综述煤炭开采的社会贡献以及存在的采动负面效应,总结了我国采煤沉陷区采动沉陷损害特征和存量、增量变化情况,提出实现绿色开采的采动沉陷损害防治三原则对策,并给出采煤沉陷区防治关键技术发展方向与治理建议,为采煤沉陷区综合治理发展提供参考。

1 煤炭开采贡献与衍生问题

1.1 煤炭开采社会贡献

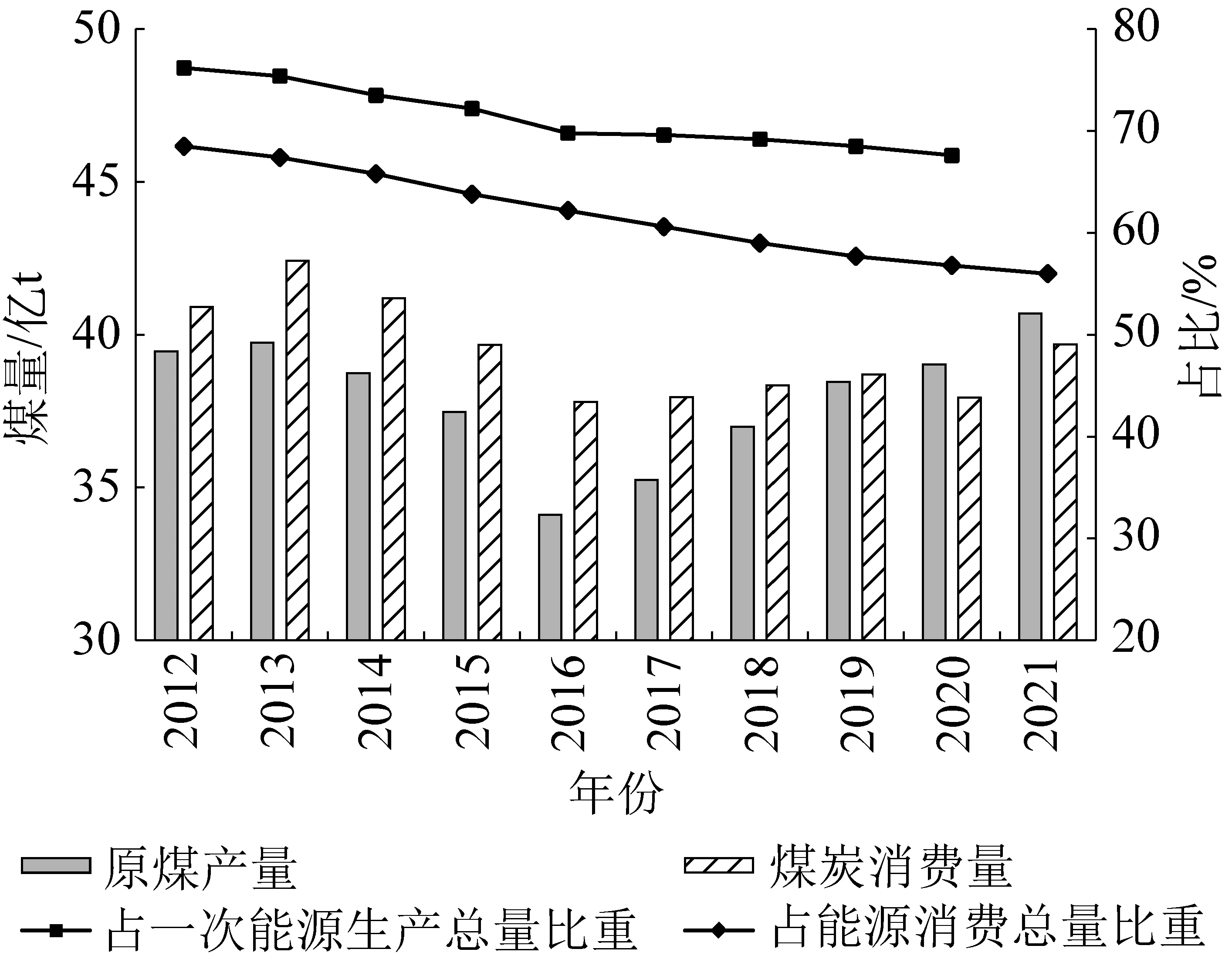

我国煤炭产量由新中国成立时0.32亿t,增加到2021年40.7亿t,净增127倍,期间累计生产965亿t煤炭。根据近10年原煤产量、消费量及占比统计数据[11](图1),从2012—2021年,原煤产量先降低后增大,2016年最低为34.1亿t,而2021年最高已达40.7亿t。原煤占一次能源生产总量占比不断降低,由76.2%下降到67.6%。煤炭消费占能源消费总量比重不断降低,由68.5%下降到56.0%。且原煤产量与煤炭消费量的差值先增大后降低,到2020年以后,原煤产量已超过煤炭消费量。随着“十三五”期间关闭淘汰落后产能、释放优质产能,再到2019年以来受疫情影响后中国经济复苏,原煤产量增加但增速降低。同时我国生态文明建设加快和“双碳”目标的提出,以及煤炭绿色开采、低碳清洁高效利用水平提升和新能源发展加快,煤炭消费增长受到控制。尽管原煤生产和消费占能源生产和消费的比重逐渐减低,但未来一段时间内,煤炭仍是我国重要的基础能源。

图1 2012—2021年原煤产量和煤炭消费量及能源占比数据变化Fig.1 Data changes of raw coal production and consumption and energy proportion from 2012 to 2021

我国煤炭开采安全、环保、高产高效、智能化程度不断提高。“十三五”期间,全国累计退出煤矿5 500 处、退出落后煤炭产能10亿t/a以上,煤炭供给质量显著提高。截至2020年底,全国煤矿数量减少到4 700处,大型现代化煤矿已成为煤炭生产的主体,年产120万t以上的大型现代化煤矿1 200处以上,产量占全国的80%左右。煤炭清洁高效利用水平持续提升,我国85%以上的煤炭消费基本实现清洁高效利用和超低排放。煤矿智能化建设全面提速,国家发展改革委等八部门于2020年2月提出《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,2020年11月,国家能源局发布我国首批71处智能化示范建设煤矿。我国煤矿安全事故数和死亡人数不断降低,由2005年事故数约3 000起、死亡人数5 491人、百万吨死亡率2.81下降到2021年90起、176人、0.044,煤矿安全水平显著提升。

1.2 煤炭采动衍生问题

煤炭资源作为我国能源安全的基石,但持续、高强度的开采一方面造成矿井冲击地压、突水溃沙、煤与瓦斯突出等灾害事故多发,威胁矿井安全。另一方面开采沉陷对矿区土地、生态环境等造成严重破坏。

1)矿井安全开采意识与灾害防控技术不足。我国煤矿安全水平有了显著提升,但矿井安全防护意识不可松懈。以2020年为例,冲击地压、瓦斯、水害和火灾共发生6起较大事故和3起重大事故,共死亡83人。目前,随着我国东北、中部、中东部矿区资源逐步枯竭,开采深度不断增加,(中)深部矿井高地压、高地温、高水压、高瓦斯等灾害因素影响加剧,冲击地压、瓦斯突出、底板突水、火灾等多种动力灾害隐患增强,应加强深部开采灾害防治技术及装备的研究。而对于西部矿区部分富水岩组下厚(特厚)煤层高强度开采[12],应避免突水溃沙灾害发生、实现保水开采和降低水环境污染,其关键技术与装备研发力度仍需不断加强。

2)采动塌陷区土地破坏、水土流失和建(构)筑物损坏严重。煤炭开采造成地表下沉、塌陷坑和地裂缝。可能导致地表水和地下水沟通,造成地下水污染和地表水土严重流失。同时,地表土地破坏,大量耕地和农用地无法耕种,在中东部平原高潜水位地区,采动造成地表积水,淹没大量耕地。而采动塌陷也导致影响区内房屋、公路、管道、桥梁等基础设施建(构)筑物损坏严重。笔者在文献[13]中也对采煤沉陷区内这几方面问题进行了相关描述。

3)矿区矸石山、粉煤灰等固废占地污染。煤炭资源开采与利用产生煤矸石、粉煤灰等固体废物,传统的地面堆放,不仅压占本已短缺的土地资源,且造成许多安全和环保问题[14]。我国煤矸石累计堆放量超过60亿t,集中在华北、西北地区,且以每年约5亿~8亿t的排放量逐年增加。目前我国煤矸石的综合利用率不到30%,绝大多数煤矸石仍以露天堆积方式进行处置,大规模矸石山已接近2 000座。我国每年燃煤电厂产生的粉煤灰约为6亿t,但我国粉煤灰综合利用率目前仅为70%,有些地方粉煤灰的利用率不到15%,存在严重的区域分布不平衡的问题。目前很多地区的矸石山、储灰场即将面临无地可排、无处安放的困局,随着“双碳”目标对煤炭行业绿色高效发展提出了更高的要求,研究大宗固体废物综合利用及高效处置关键技术与装备,对促进煤矿区绿色发展和生态文明建设具有重要意义。

2 我国采煤沉陷区治理政策和进展

2.1 国家和部委政策鼓励

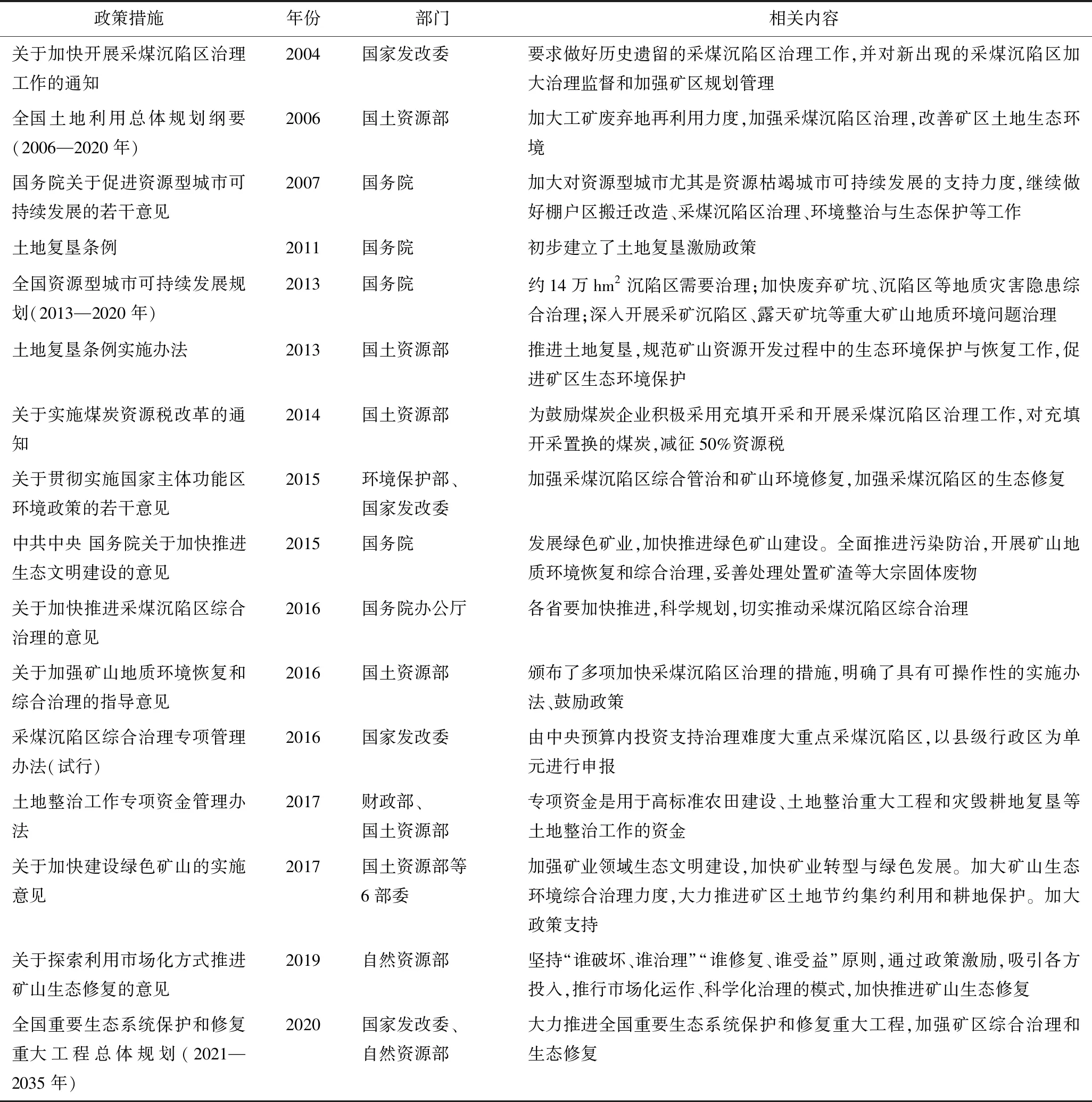

随着采煤沉陷区造成的环境与社会等问题日益严重,国务院、相关部委和地方政务针对沉陷区存在的问题,出台了一系列政策措施(相关主要政策见表1)。政策涉及采煤沉陷区治理、矿山环境治理和土地复垦及资金税收使用方面。“十二五”“十三五”期间全国层面的政策出台力度明显加快,政策的指导性、约束性、针对性和操作性都在不断加强。

表1 有关沉陷区方面国务院和相关部委主要政策文件Table 1 Main policy documents of State Council and relevant ministries on subsidence areas

2.2 政府资金支持力度加强

2004年开始,中央对原国有重点煤矿历史遗留的采煤沉陷区治理投资补助比例提高为:西部地区、东北三省50%,中部地区(包括河北)40%,东部地区个别矿区20%。据不完全统计[15],截止2017年,全国累计投入采煤沉陷区治理资金超过1 600亿元,对近3 000 km2的沉陷区进行了综合治理,搬迁安置居民81.3万户,复垦耕地面积超过700 km2。2017—2020年国家发展改革委办公厅先后发布4批(前3次共批复了49个)市(县)区重点采煤沉陷区综合治理工程,纳入中央预算内投资支持范围,资助比例为20%~30%,累计安排中央预算内投资约170亿元支持实施采煤沉陷区综合治理工程和独立工矿区改造提升工程。截止2018年,淮南市累计投入采煤沉陷区综合治理资金119.6亿元,治理沉陷区26 km2;争取各类政策项目11个,总投资36亿元。而2017年以来,淮北濉溪县、杜集区先后获批国家重点采煤沉陷区综合治理工程试点,总投资52.5亿元,重点实施32个治理项目,治理采煤沉陷区面积35.9 km2,搬迁安置居民2.15万人。

2.3 综合治理技术提升和治理力度加强

我国积极探索采煤沉陷区治理模式,不断研发相适宜的治理技术,采取因地制宜原则,宜农则农、宜渔则渔、宜建则建的原则,针对西部生态脆弱区、中东部平原高潜水位地区等不同地区、不同类型的沉陷区特点,已初步形成农林复垦、城镇建设、水产养殖和水库蓄水、生态建设和新能源产业等不同的综合治理模式[16]。同时,随着绿色矿山建设和源头止损观念的加强,煤炭企业和国内学者对不同地区、特殊环境下的采动塌陷损害防治、边采边复和采后沉陷区生态保护与修复治理等关键技术研究不断加强。刘辉等[17]研究了高潜水位采煤沉陷区人居环境与生态重构关键技术;张吉雄等[18]提出了集绿色开采、深地开发、智能采矿、未来矿业等主要研究方向的典型代表技术为一体的生态环境低损害开采技术体系和方法。

“十二五”以来,采煤沉陷区治理力度不断加强,部分省市沉陷治理率明显提升。根据《山东省采煤塌陷地综合治理专项规划》,截至2018年底,山东省累计形成采煤塌陷地866 km2,其中陆地塌陷面积为785.8 km2,已累计治理采煤塌陷地面积437.5 km2,治理率为50.5%。截至2019年底,淮北市采煤沉陷区面积超过200 km2,其中耕地面积接近50%,建设用地面积接近35%,积水区域约40%,已治理土地约130 km2,治理率为65%。

3 我国采煤沉陷区采动损害特征类型与新阶段防治重点

3.1 我国采煤沉陷区存量采动损害特征

我国采煤沉陷区存量巨大。据2017年研究[15],我国采煤沉陷区主要分布在23个省、151个县(市区),面积超过20 000 km2。采煤沉陷面积以每年超700 km2的速度递增,而当前的综合治理率仅为30%左右。

煤矿采动损害的本质是开采后岩层与地表移动产生的采动影响。而采动损害程度与采矿地质条件、地表土地类型、生态环境等因素相关[19]。结合煤炭开采的区域地质特征和已有采煤沉陷区采动损害特征,初步分为以下4种采煤沉陷区特征类型:

1)东北平原资源枯竭矿区采煤沉陷区。东北(黑吉辽)矿区多位于平原地区,土地以耕地为主,矿区位置离城区较近。由于开发时间早、强度大,目前多数矿区处于衰老阶段,关闭矿井数量大。采动地表沉陷以下沉盆地和地裂缝为主,耕地破坏严重,村庄房屋建筑损坏严重,地面矸石山堆积,地下水下降,对生态环境破坏严重。采煤沉陷区稳沉的比重大,沉陷区存量大、增量较少,沉陷区治理以土地农林复垦和城区功能开发为主,以保证矿区持续发展和生存的需要。

2)西部生态脆弱采煤沉陷区。西部(晋陕蒙宁新)多为干旱半干旱黄土沟壑区和风积沙地区,以沙地、草地为主,水资源短缺,生态环境脆弱。同时西部煤炭资源赋存条件好,煤层厚度大、范围广,埋深浅、基岩薄。但浅部资源的高强度开采,导致岩层移动剧烈,地表易形成台阶裂缝和塌陷坑。地下水破坏和地表水土流失严重,矸石大量堆积,对地表生态环境破坏剧烈。随着煤炭开发进一步向西部转移,西部采煤沉陷区增量较大,应在煤炭开采的过程中加大生态环境保护力度,尤其是保护水资源,实现经济、环境和社会效益相统一。

3)中东部平原高潜水位采煤沉陷区。中东部(河北、河南、山东、安徽、江苏)矿区多位于平原地区,土地以耕地为主,地表潜水位较高,矿区位置离城区较近。中东部多数矿区也处于衰老阶段,关闭矿井数量增多。矿区开采深度不断增大,深部矿井数量增多,矿井冲击地压、煤与瓦斯突出等动力灾害风险增大。煤层采深采厚比大,采动地表沉陷以下沉盆地和地裂缝为主,村庄房屋建筑损坏严重。受深部和多煤层重复采动影响,地表移动变形稳定时间较长,由于潜水位高,沉陷区内积水范围大,造成耕地、房屋淹没,农作物大幅度减产,对生态环境破坏严重。当前,中东部煤炭开采量逐步减少,采煤沉陷区存量较大、增量较小,沉陷区治理以土地和建筑复垦、湿地开发和生态修复为主,以保证矿区持续发展的需要。

4)西南山区、丘陵岩溶采煤沉陷区。西南(云南、贵州、四川)矿区多位于山地、丘陵地区,土地以林地为主。煤矿赋存条件复杂,产量较低。煤与瓦斯突出等动力灾害显现剧烈,山区地表易发生滑坡、泥石流等灾害,部分矿区覆岩岩溶发育,采动地表易发生塌陷坑、地裂缝,对生态环境破坏严重。当前,西南煤炭开采量不断减少,采煤沉陷区存量、增量较小,沉陷区治理以采动沉陷控制和生态修复为主,保证矿区安全环保开采。

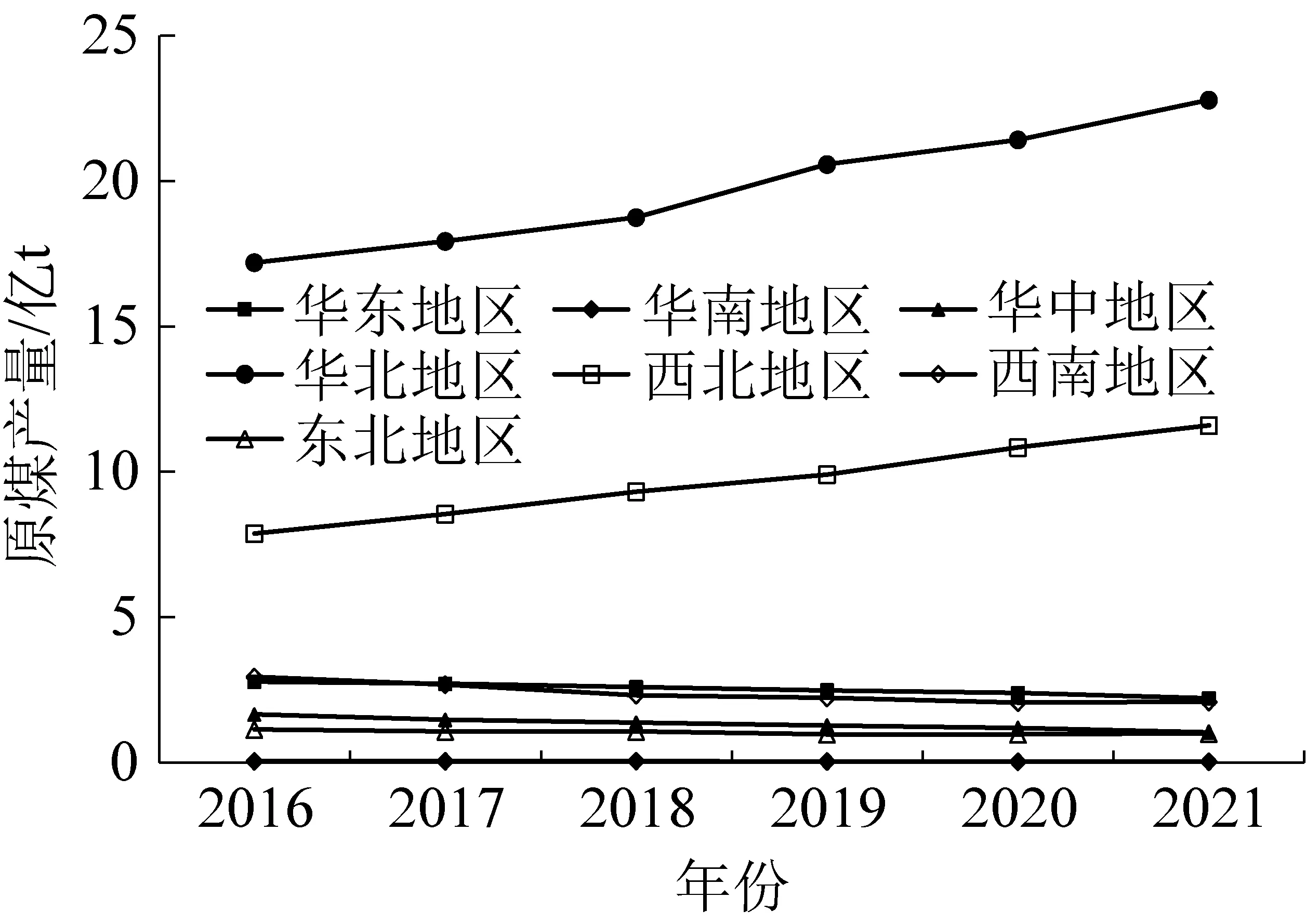

3.2 我国新阶段采煤沉陷区增量分布

中东部资源日渐枯竭,煤炭开发加速向西部转移。新阶段原煤产量集中在华北和西北两地区(图2),两地区产量每年都在增加,其余地区产量却不断减小。2016—2021年原煤产量总和排名前10的省份(前10省份原煤产量总和占到总产量的88%以上,2021年最高可达94.1%)每年原煤产量变化如图3所示。排名前4的山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量几乎每年都在增加,这4个省份年原煤产量总和占到年总量的68.1%~79.9%,占比逐年增加。其余6省份除了宁夏略有增长,原煤产量都在不断减少。预期“十四五”期间,我国新阶段采煤沉陷区增量将主要分布在华北和西北地区,华北地区增量以山西和内蒙古为主,西北地区增量以陕西、新疆和宁夏为主。

图2 2016—2021年原煤产量分地区变化曲线Fig.2 Variation curves of raw coal production by region from 2016 to 2021

图3 2016—2021年原煤产量排名前10省份产量变化Fig.3 Change of top 10 provinces in raw coal production from 2016 to 2021

3.3 新阶段采煤沉陷区防治重点

当前,我国采煤沉陷区存量巨大,原煤产量高,采煤塌陷面积增长趋势大。新阶段生态文明建设和“双碳”目标要求下,首先应改变先开采后治理的思维,存量治理和增量控制相结合,科学治理存量,基于绿色开采理念进行增量控制。

1)存量科学治理。它是东北与中东部地区治理的重点,应根据不同区域的采煤沉陷区特征,研发适宜的治理模式。东北与中东部地区经过多年高强度开采,资源逐步枯竭,已形成大量采煤沉陷区,其面积约占全国存量的70%。两地区采煤沉陷区存量治理应加强采煤沉陷区土地利用(土地复垦、城市空间开发与建筑利用)、生态修复和积水区景观再造关键技术研究;由于两地区采煤沉陷区增量逐步降低,对于增量治理应提前做好采动沉陷控制与生态治理一体化规划,边采边复。

2)增量预防控制。新阶段采煤沉陷区增量将主要集中在山西、内蒙古、陕西、新疆和宁夏等西部生态脆弱地区,因此源头控制和增量治理是西部地区采煤沉陷区治理的重要举措。西部矿区煤炭产量巨大,开采强度大,采动损害更剧烈,对生态环境的破坏力更强。由于矿区生态环境更脆弱,煤炭开发应倡导源头减损及全生命周期绿色开采理念,加大对西部采煤沉陷区的生态环境保护力度,加强采煤沉陷区沉陷控制与动态预治理技术研究。

4 基于全周期采动沉陷防治三原则对策

煤矿垮落开采后,地面采动影响不可避免。如何做好采煤沉陷区存量综合治理利用和增量控制是我国煤矿区亟待解决的技术难题。为改变采动沉陷事后被动治理局面,进一步减少矿区采动沉陷损害、推动煤炭产业高质量发展,提出实现煤矿绿色开采的采动沉陷损害防治采前优化设计、采中损害控制和采后科学治理三原则对策,强调开采沉陷控制关口前移,从源头控制抓起,最大程度减少采动沉陷带来的安全隐患和对生态环境的破坏。

4.1 采前优化设计原则

对于矿井“规划设计-建设生产-闭坑治理”的全生命周期,在矿井规划设计阶段就进行绿色开采规划。首先提出底线思维、保护优先、禁止开采原则。例如,特级保护体煤柱禁止开采原则。为了切实保护重大安全和核心生态的重要保护体,《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》[20]设置特级保护等级,对于特级保护体煤柱采用边界角留设和宽50 m围护带留设。然后,结合该区域采动损害特征,在采前进行采动损害程度和沉陷减损效果预估,根据评估结果确定合理开采和沉陷减损方案,统筹规划后期环境治理与土地利用方案。

4.2 采中损害控制原则

坚持采动沉陷减损和地面保护相协调原则,通常为实现以下控制作用:①控制煤矿地表采动沉陷,保护矿区生态环境;②控制导水裂缝带高度,保护上覆含水层,实现保水开采;③建筑物、铁路等保护体下压煤开采,相对提高煤炭资源采出率;④处理煤矿区矸石、粉煤灰等固废,减少矿区环境污染;⑤解决煤矿煤与瓦斯突出、防灭火、冲击地压等安全问题。

煤矿绿色开采,开采过程中岩层控制是关键。在一般保护体和生态脆弱区域,应大力推行矿区减沉技术保护性开采,实现开采损害源头控制,减少受护体损害和土地资源破坏。常用的减沉方法有充填开采、采空区或离层带注浆开采、条带开采和协调开采等。沉陷区动态预治理与边采边复技术的研究不断加强。胡振琪等[21]阐述了煤矿区生态环境“边采边复”理念,介绍了露天矿、采煤沉陷地、煤矸石3种主要损毁对象边采边复的关键技术。

4.3 采后科学治理原则

采煤沉陷区是一种损伤,但更是一种资源,是可治理和利用的。采煤沉陷区综合治理利用,可采用边采边修复,统筹减沉技术、地面沉陷控制技术与生态修复技术相辅相成,实现煤炭资源开采、环境保护和土地利用效益最大化。

基于城镇空间开发规划,根据采煤沉陷区积水状况和与城区相对位置进行规划,因地制宜进行综合治理利用(图4)。根据采煤沉陷区积水与否及采煤沉陷区位置可划分为远郊干旱地区、远郊部分积水区、邻近城市干旱地区和邻近城市部分积水区。因地制宜,发展农、渔、建、生态和光电能源等新兴产业。

图4 采煤沉陷区分类、治理技术及利用对策Fig.4 Classification,treatment technology and utilization countermeasures of coal mining subsidence area

1)邻近城市干旱地区:进行采煤沉陷区城市功能开发,采用精准勘察、稳定性评估、地下注浆充填加固处理、抗变形建设技术等,解决矿业城市建设用地瓶颈制约问题。如山东任城区实现国内首个条带式开采沉陷区地下地上一体化治理再利用,开发建筑面积467万m2,可产生经济效益约300亿元。胡炳南等[22]总结了我国采煤沉陷区建筑利用关键技术与发展方向。

2)邻近城市部分积水区:进行规模性城市湿地功能开发,通过生态复垦规划、微地貌景观整治等技术,恢复为生态公园、旅游观光点,带动采煤沉陷区周边土地增值开发利用。如徐州贾汪区潘安湖湿地公园、开滦城市中央生态公园。

3)远郊干旱地区:通过土地整理技术,因地制宜恢复为农田、旱地,进行农业、林地、经济作物种植,建设新能源风力发电、光伏发电、农光互补等。2021年11月30日,国家发展改革委等5部门出台《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》,推进光伏发电多元布局,支持采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地。

4)远郊部分积水区:通过挖深垫浅技术和生态修复技术,恢复为农田、旱地和水域,进行水产养殖、水库蓄水,发展新能源水上光伏发电,形成特色设施农业、林业、养殖业、旅游业等规模化产业,建设“山水林田湖草生命共同体”,带动当地经济的发展与产业转型。

5 采煤沉陷区防治技术发展方向

采煤沉陷区治理可分为存量科学治理和增量预防控制。对于存量治理,按3.1节中4种采煤沉陷区类型,对应提出东北、西部、中东部和西南采煤沉陷区治理关键技术。同时,由于采煤沉陷区建筑复垦的区域性和重要性,又提出采煤沉陷区建筑复垦治理关键技术。而对于增量预防控制,增量以西部矿区为主,基于全周期绿色开采理念,从“采前优化设计-采中开采沉陷防控与灾害监测预警-采后闭坑治理利用”全周期各个阶段统筹规划,应将采煤沉陷区治理关口应提前,加强源头减损与过程控制,重点提出采煤沉陷区增量控制关键技术,着重体现开采损害与灾害防控关键技术和采动区监测与预测关键技术。6方面治理关键技术研究重点如下:

1)东北采煤沉陷区治理关键技术。①寒冷采煤塌陷地土壤重构和快速培肥技术;②稳沉塌陷地农林复垦技术;③资源枯竭城市塌陷地生态修复模式与示范。

2)西部采煤沉陷区治理关键技术。①脆弱区生态环境退化机制研究;②水环境采动破坏控制与保水开采技术;③生态脆弱塌陷区复垦土壤、植被重构与改良技术;④矿山生态修复景观再塑与规划设计技术;⑤矸石山生态重建技术。

3)中东部采煤沉陷区治理关键技术。①采煤塌陷积水区水污染控制与治理技术;②采煤塌陷积水区生态修复技术与生态湿地构建示范;③采煤塌陷积水区水土资源同步利用技术;④采煤塌陷非积水区土地整治与城市功能开发技术。

4)西南采煤沉陷区治理关键技术。①岩溶区采动塌陷控制技术研究;②山区采动地表滑坡、泥石流灾害监测、预警、防控技术研究;③采动灾害防控与生态修复一体化技术。

5)采煤沉陷区建筑复垦治理关键技术。①采空区覆岩结构与空区精准探测技术;②采动地基稳定性评价技术;③采煤沉陷区建(构)筑物抗变技术;④城市空间规划与沉陷区综合治理协调技术。

6)采煤沉陷区增量控制关键技术。①开采损害与灾害防控关键技术:充填、条带及其组合优化减沉安全开采技术;采煤塌陷地质灾害防治技术;采空区覆岩离层注浆减沉技术;矸石、粉煤灰等大宗固废充填处置利用技术。②采动区监测与预测关键技术:采动覆岩移动破坏监测与预测技术;沉陷区和关闭矿井地表残余变形机制与预测技术;地表塌陷与生态环境“空-天-地”一体化监测;矿区地表移动变形综合监测及大数据处理技术。

6 采煤沉陷区综合治理建议

1)建议组织开展全国范围内的采煤沉陷区现状调查评估,研究制定全国采煤沉陷区综合治理中长期专项规划,指导全国采煤沉陷区治理工作统筹推进,同时地方政府应结合属地采煤沉陷区实际情况制定具体目标和举措,多措并举保障采煤沉陷区治理规划有效落实。

2)建议针对采煤沉陷区治理全过程,加快相关国家、行业标准和规范的制修订工作,完善前期规划、过程控制、治理利用环节的技术标准体系,切实发挥对采煤沉陷区综合治理工程建设的指导作用。

3)建议系统开展采煤沉陷损害防治、综合治理利用、矿区生态修复的基础理论研究、关键技术研发、重大装备研制,构建新时期采煤沉陷区综合治理技术装备体系,同时搭建采煤沉陷区全生命周期生态环境监测、预测、预警及治理利用大数据平台,打造源头防治、过程控制、综合利用、全程监测的一体化采煤沉陷区治理新模式。

4)建议加大采煤沉陷区防治资金投入力度,支持设立省级采煤沉陷区治理专项资金。鉴于充填开采可以提高资源利用率,减少地表沉陷,延续矿井服务年限,但开采成本高,影响煤炭企业开采效率,应加大对采用充填开采的煤炭企业资源税减免和增值税优惠的力度。